Пьеса Максима Горького «На дне» является значимым произведением русской литературы, так как она глубоко исследует социальные проблемы и психологическое состояние человека в условиях нищеты и безысходности. Через судьбы обитателей ночлежки автор показывает не только трагизм их жизни, но и стремление к мечте и надежде, что делает произведение актуальным и resonantным во все времена.

Кроме того, «На дне» стала символом перехода от реализма к более глубоким и сложным формам русской драмы, подчеркивая важность понимания внутреннего мира персонажей и их социальных контекстов. Эта пьеса не только отразила реальность своего времени, но и оказала значительное влияние на дальнейшее развитие театрального искусства в России и за её пределами.

Социально-педагогический потенциал пьесы М. Горького «На дне»

Завражнов, В. В. Анализ социально-педагогического потенциала пьесы М. Горького «На дне» / В. В. Завражнов, Г. М. Зинина. — Текст : оригинальный // Молодой ученый. — 2016. — № 1 (105). — С. 707-709. — URL: https://moluch.ru/archive/105/24847/ (дата обращения: 03.03.2024).

Алексеем Максимовичем Горьким была написана пьеса «На дне» в период с 1901 по 1902 год. Основной темой произведения стала жизнь жильцов тюремно-подобного учреждения, их отношение к себе и обществу. Острые и сложные проблемы, поднятые в пьесе, ее критический характер привели к тому, что постановка произведения на сцене до 1905 года ограничивалась или запрещалась [1].

В современных условиях необходимость изучения пьесы М. Горького «На дне» обусловлена не только её интересным историческим контекстом, отражающим социальные процессы в начале XX века в России, но и актуальными тенденциями в развитии общества. Одной из ключевых таких тенденций является углубляющаяся маргинализация социума, что делает проблему социального дна предметом внимания в социальных науках и публицистике конца XX — начала XXI века. Понятие «социальное дно» имеет широкое применение в социальных науках и обозначает группы маргиналов (бездомные, мигранты, безработные и др.), лишенные четкого статуса в существующей системе экономических и социокультурных отношений, а также не признающие общепринятой системы ценностей [6].

Однако, несмотря на актуальность пьесы М. Горького «На дне» для понимания проблем людей на нижних ступенях социальной лестницы, следует отметить, что использование литературного произведения в качестве средства исследования является нестандартным подходом в социальных науках. Поэтому предстоит ответить на вопрос о ценности изучения социально-педагогического потенциала пьесы «На дне». Исходя из взгляда А. В. Мудрика, что социальная педагогика нацелена на социальное воспитание человека на протяжении всей жизни, можно сделать вывод, что анализ данного произведения может помочь понять особенности процессов социализации и ресоциализации людей, находящихся в сложной жизненной ситуации [3].

Взгляд М. А. Галагузовой указывает на то, что основное внимание социальной педагогики уделяется процессам, связанным с интеграцией детей в общество. Сложность этого процесса требует использования методов и данных других наук, например социологии, для его изучения. Поэтому социальная педагогика не может игнорировать общественные процессы, но рассматривает их с учетом своего специфического подхода. Такой подход сужает социально-педагогический потенциал пьесы М. Горького «На дне», так как она может рассматриваться лишь как пример, иллюстрирующий определенные социальные процессы, но не как источник знаний о них [4].

Многие исследователи в области социальной педагогики уделяют особое внимание процессу социализации детей, а работа социального педагога должна быть направлена на предотвращение и оперативное устранение проблем, возникающих в этом процессе. Такое мнение разделяют М. А. Галагузова, В. И. Загвязинский, А. В. Мудрик, О. А. Селиванова.

Однако нельзя не отметить тесную связь между социальной педагогикой и социальной работой. Последняя заботится о людях, у которых возникают проблемы, мешающие им присоединиться к обществу и жить полноценной жизнью. Причины этих проблем разнообразны, но их характер таков, что человек не может справиться с ними самостоятельно и нуждается в помощи профессионалов. М. А. Галагузова четко различает области работы социального педагога и социального работника. Однако другие исследователи, например А. В. Мудрик, считают, что области деятельности этих специалистов могут пересекаться в случаях, когда возникают проблемы в процессе социализации.

Итак, после изучения различных точек зрения ученых на объект социальной педагогики, можно сделать вывод о междисциплинарном характере данной науки. Она ориентирована на процесс вхождения человека в общество и всё, что с этим связано, требует использования достижений педагогики, социологии, социальной работы, психологии и других областей знания. Следовательно, изучение потенциала пьесы М. Горького «На дне» может иметь особую ценность для понимания проблем людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Подводя промежуточные выводы, можно утверждать, что социально-педагогический потенциал пьесы М. Горького «На дне» заключается в следующем:

во-первых, произведение является ценным историческим свидетельством о социальных проблемах людей, проживавших в России до 1917 года;

Во-первых, драма "На дне" имеет потенциал воспитания, так как она преподносит идею о необходимости отношения к людям с учетом общечеловеческих ценностей, независимо от их социального статуса;

Во-вторых, социально-педагогический потенциал произведения М. Горького заключается в возможности понимания социальных процессов в маргинальной среде и отношения людей этой среды к своей жизненной ситуации.

По нашему мнению, именно этот аспект социально-педагогического потенциала пьесы представляется наиболее интересным для изучения. Знакомство с произведением показывает, что его персонажи являются группой людей, которые не в состоянии сами справиться со своими проблемами. Однако, анализируя ситуацию, в которой оказываются герои, важно помнить, что они даже не пытаются изменить данную ситуацию. Их образ жизни является своеобразной формой протеста против социальной несправедливости [6].

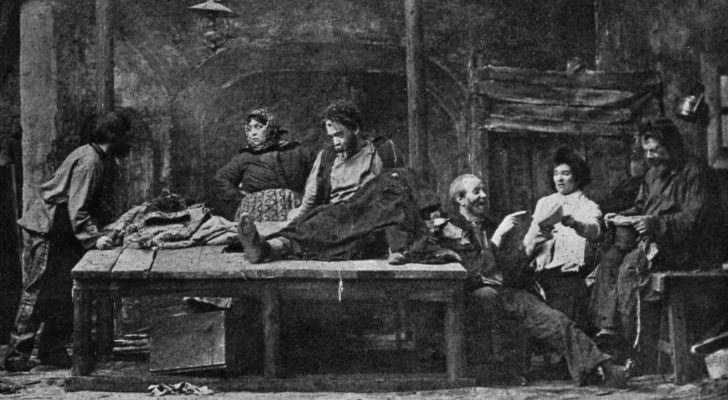

Интересно, что сборище людей в ночлежном доме совершенно разношерстное по различным критериям (половозрастным, социально-культурным, экономическим, религиозным и т. д.). Их общность заключается, прежде всего, в том, что они живут в одном месте и в одинаковых условиях, а В том, что некоторые из них раньше принадлежали к другим социальным группам (Барон, Актер, Сатин и т. д.).

Довольно сложно описать эту общность людей, потому что между ними действительно нет крепких отношений и какой-либо организационной структуры. По этим причинам жильцов ночлежки нельзя назвать ни коллективом, ни субкультурой или контркультурной общностью. В большей степени персонажи пьесы соответствуют микросоциуму А. В. Мудрика, то есть высокой степени разнообразия социальных характеристик жильцов ночлежки, естественным отношениям в группе, общности условий проживания. Однако в понимании А. В. Мудрика микросоциум включает в себя определенную инфраструктуру. Поэтому описание жильцов ночлежки как микросоциума достаточно условно, хотя в произведении есть указания на то, что жизнь персонажей связана с полицейским участком и кабаком, то есть группа не полностью изолирована и существует в определенном районе, взаимодействуя с другими его жителями [3].

Интересен тот факт, что в целом поведение героев произведения находится в рамках социальной нормы, хотя иногда проявляется девиантное поведение (пьянство, воровство), но оно не является социально опасным. Отношения между героями пьесы, видимо, подчиняются сложившимся нормам, которые, хотя и не являются явными, тем не менее существуют, так как в течение всего сюжета герои не вступают в серьезные конфликты, несмотря на разнородность социальной группы. Однако нормы, регулирующие поведение обитателей ночлежного дома, не являются универсальными, то есть они отличаются от общепринятых и, скорее всего, сформировались естественным образом [4].

Если говорить о том, как происходят процессы социализации и ресоциализации, то можно заметить, что несмотря на наличие определенных социальных норм и сложившихся отношений, у героев пьесы направление социализации является негативным. В результате развитие персонажей идет в сторону маргинализации. Примером может служить Андрей Митрич Клещ, который в начале пьесы заявляет, что он "рабочий человек", но в конце подчиняется обстоятельствам и мирится со своим положением [2; 894].

Большинство героев пьесы осознанно принимают свое положение как "бывшие" представители разных социальных групп и отделяют себя от общества в целом. Это видно, например, в их представлении об общечеловеческих ценностях, где "честь-совесть нужна тем, у кого есть власть и сила".

Самым увлекательным аспектом этого произведения является представление персонажей о социальных качествах человека. В сложной жизненной ситуации и изменяя свой общественный статус, обитатели ночлежного дома утверждают, что в первую очередь они все-таки люди, а все остальные характеристики (профессия, образование, социальное положение и т. д.) не имеют особого значения "оказывается, снаружи как себя ни раскрашивай — все сотрется…" [2; 896].

Исследуя социально-педагогический потенциал произведения М.Горького «На дне», можно заключить, что в нем содержатся ценные идеи для социальной педагогики и работы. Пьеса не только предоставляет информацию о истории социальной работы в России до революции, но также способствует формированию у школьников и студентов гуманного отношения к людям независимо от их социального статуса.

Очень интересно, как данная пьеса помогает нам лучше понять процессы, происходящие в маргинальных группах, что особенно важно в контексте современного интереса к проблемам «социального дна». Важным выводом социально-педагогического анализа этого произведения является то, что процесс социализации на разных возрастных этапах требует определенной педагогической поддержки. Его стихийное протекание может иметь негативные последствия, особенно для людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Также анализ данной пьесы открывает еще один аспект ее потенциала. Она может быть использована в процессе профессиональной подготовки студентов социально-гуманитарного профиля для развития их профессиональных компетенций, включая способность анализировать текущую социальную ситуацию и ориентироваться в ней.

Литература:

- На дне // Ссылка: https://ru.wikipedia.org/wiki. Посещено: 5.11.2015.

- На дне // М. Горький. Избранные сочинения. — М.: Художественная литература, 1986, — С.890–951.

- Мудрик, А. В. Социальная педагогика: Учебник для студентов педагогических вузов / Ред. В. А. Сластенин. -7-е изд., испр. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2009. — 224 с.

- Социальная педагогика: Курс лекций / Ред. М. А. Галагузова. — М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2000. — 416 с.

- Социальная педагогика: учебник для бакалавров / Ред. В. И. Загвязинский, О. А. Селиванова. — М.: Издательство Юрайт, 2012. — 405 с.

- Смурага, Д.А., Золотухина, О. Ю. Тема социального дна в пьесе М. Горького «На дне» и очерке Дж. Лондона «Люди бездны» // Язык и социальная динамика 2001, № 11–2 — С. 131–133.

Основные слова (формируются автоматически): область социальной педагогики, трудная ситуация в жизни, деятельность по социальной поддержке, учебно-воспитательный потенциал пьесы, время, процесс, источник информации, понимание проблем общества, образовательный потенциал произведения, специалист по социальному воспитанию.

Место пьесы «На дне» в творчестве Максима Горького. Ницше и Горький. (из опыта работы преподавателя) статья статья (11 класс) по теме

У каждого художника имеется произведение, которое считается ключевым для его творчества. У М. Горького таким произведением является пьеса «На дне». Почему? В этой работе задаются очень важные вопросы: Что такое Человек? Какова его судьба?

Что такое правда? Вопросы веры.

Пьеса «На дне» отражает вечные философские вопросы о смысле жизни для русского человека. Горький сумел передать характерные черты типичного русского менталитета – жажду знания, размышления о сущности человеческого существования. И не важно, на каком уровне общества находится человек, потому что эти вопросы исходят из глубоких корней русского сознания. Они стояли во главе угла русской духовности на протяжении веков и, вероятно, будут стоять и дальше.

Скачать:

| 46 КБ |

Бобрышева Наталья Ивановна –

колледж им. Ростроповичей г. Воронежа

Место пьесы «На дне» в творчестве Максима Горького.

Ницше и Горький.

(из опыта работы преподавателя)

У каждого артиста есть произведение, которое можно считать ключевым в его творчестве. У М. Горького таким произведением является пьеса «На дне». И вот почему. Здесь затрагиваются очень важные вопросы: кто такой Человек, какова его судьба, что такое истина, вопросы веры.

После серии романтических произведений 90-х годов, полных бунтарских идей, в 1902 году Горький принимает решение приступить к творческому процессу над пьесой "На дне", ставшей ключевым элементом в художественной системе писателя. Во время работы над драмой менялись сюжет и названия: "Без солнца", "Ночлежка", "На дне жизни", "На дне". Каждый вариант тщательно отшлифовывался.

В этот период Горький обсуждал свои идеи со Станиславским, читал пьесу Л.Н. Толстого и А.П. Чехова, а также демонстрировал её актерам МХАТа. Пятницкий, кому была посвящена пьеса, вносил правки в текст и обсуждал с автором проблематику пьесы и её название.

Начатая в Нижнем Новгороде в 1900 году, работа продолжалась до самого отъезда писателя из Крыма (23 апреля 1902 г.). Интересны записи Горького за этот период: «Я мечтаю привести на сцену солнце, веселое русское солнце, не слишком яркое, но любящее все, объемлющее все. Эх, если бы это удалось. » (2 стр. 465) В 1902 году в письме актеру И.А. Тихомирову Горький впервые намечает основную идею пьесы.

Это «ложь из жалости к людям», «правда – молот, удары эти люди не выдержат» (2 стр.467). Посылая пьесу Пятницкому, Горький дает ей первую скромную оценку: «В пьесе слишком много лишних людей и не хватает некоторых – необходимых – мыслей, и речь Сатина о человеке – это правда вялая.

Однако Сатину она не может сказать никому, кроме как ему. Её речь звучит для него чуждо и лучше, можно сказать, он не может это выразить ярче. Эти слова олицетворяют безысходность и тоску по идеалу, которого Горький не мог найти в то время.

Поэтому драма "На дне" возникла из глубоких наблюдений за жизнью и философских поисков писателя. Важно отметить, что не случайно героями пьесы стали босяки. Босячество, показанное в пьесе, было широко распространенным социальным явлением в XIX — начале XX века. Только в Нижнем Новгороде в 1901 году было зарегистрировано 4 тысячи босяков.

Писатель заметил, что прототипы героев его пьесы он увидел в Нижнем, на Миллионной улице, среди общества богатых людей. Там он познакомился с Сатиным, босяком, страдавшим "из-за беззаветной любви к сестре"; Барона он спер у живого человека, барона Бухгольца, спившегося и попавшего в нижегородскую ночлежку. Актер был взят с фотографии пьяницы – актера Соколовского, которого Горький сравнивал с Шаляпиным в роли мельника из оперы "Русалка" Даргомыжского. В Нижнем он также обнаружил прообраз Луки.

Многие персонажи его пьесы в чем-то напоминают героев рассказа Горького "Бывшие люди", опубликованного в 1897 году. Колоритная фигура Кувалды по характеру похожа на Сатина, а скромный Тяпа – на Луку. Рассказ написан в период пребывания Горького в Казани.

Максим Горький описывает своих героев как странных людей среди общества, их поведение было для него не всегда понятным. Однако его привлекала их неподатливость, отказ от жалоб на жизнь и утверждение, что лучше тех, кто живет "хорошо" (1 стр. 15-16).

Он увидел в босяках гордость, независимость, презрение к материальным ценностям, стремление к свободе, полной независимости и способность критически воспринимать окружающую жизнь. Однако он также отметил, что "этот человек ужасен своим безразличным отчаянием, отрицанием самого себя, выбрасыванием из жизни". Именно этот вопрос Максим Горький ставит в основу пьесы "На дне".

Те же самые вопросы волновали молодого Максима Горького в начальном периоде его творчества, в котором наиболее отчетливо проявляется влияние идей Ницше о преобразовании человеческого духа, его свободе и воле.

Имя Фридриха Ницше вызывает противоречивые оценки и споры. Конечно, наибольший интерес к его идеям проявился в России конца XIX – начала XX века. Его личная судьба нашла отражение в его философии.

Среди его философских работ стоит выделить «Человеческое, чересчур человеческое», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Антихристианин». Ницше стремился открыть новое состояние человеческого духа – Сверхчеловека.

Суть его призыва к саморазрушению для самосозидания в себе "творца" можно выразить словами Заратустры: "Мы должны произвести опыт с истиной, — отвечал Заратустра. – А если истина должна уничтожить человечество, ну, что ж, пускай!" (4 стр. 35).

В своей книге "Так говорил Заратустра" Ницше старался показать, что человечество может преодолеть свою слабость через тайнство евхаристии. Он считал, что греховная кровь человечества очищается благодаря Христовой Крови, проливаемой вечно. Таким образом, человечество, обретая новую жизнь, освящает свое существо и обновляет свою кровь благодаря добродетелям избранного меньшинства. Ницше мечтал, что его произведения превзойдут поэмы Вагнера и что его евангелие заменит Евангелие Христа.

В жизни Ницше был мягким и добрым человеком, однако в своих идеях он был непреклонным и беспощадным. Его стремление к недостижимому, поднятое до уровня героизма, привело его к гибели. После разрыва отношений с Рихардом Вагнером, Ницше заболел страшным недугом, и одиннадцать лет своей жизни провел в ужасном одиночестве, без друзей и семьи, в бедности и без каких-либо связей.

Чем привлек он русскую интеллигенцию и Максима Горького? Причина кроется в том политическом, культурном и социальном контексте, который складывался в то время в России. Это было время поиска пути развития, новых идей, пробуждения самостоятельной философской мысли и широкого революционного движения.

Был ли Горький последователем Ницше? Сам писатель отрицал это и не любил, когда его так называли. Однако в дневниках К. Чуковского мы находим упоминания о том, что в кабинете Горького рядом с посмертной маской Пушкина висел портрет Ницше. В раннем творчестве Горького явно просматривается влияние Ницше.

Характерные черты романтических героев писателя включают в себя независимость, стремление к абсолютной свободе, гордость, отсутствие мук совести, близость к природе, отсутствие морали, жажда борьбы, действия, руководство инстинктами. Романтический герой представляет собой спасителя людей от их слабости и пустоты. В письме А.П.

Чехову Горький писал: "Пришло время для героического: все хотят чего-то возбуждающего, яркого, чего-то, что выше жизни, лучше, красивее. Необходимо, чтобы современная литература немного украсила жизнь, и люди будут жить ярче и счастливее" (1 стр. 10-11).

Писателя не устраивало бытие и он считал его несправедливым, искусственным, подчиненным воле человека. Однако все прекрасное было создано именно человеческой волей. Человек — символ бытия. Как писал Горький, "он даже создал Бога". Общий взгляд Горького и Ницше на культуру сводится к представлению о бесконечной борьбе человека с его внутренней сущностью (5 стр 629).

Однако у Горького все не так просто. В его пьесе "На дне" отражен конфликт между правдой Сатина, которая нравилась раннему Горькому, и ложью Луки, которой он следовал всю свою жизнь, отвергая как общество насилия, так и слабых людей. Только "мерзкую правду" Бубнова он ненавидел. В этой правде он не видел ни мечты, ни будущего, ни смысла в Человеке: ". все люди на земле — лишние".

Однако, правда Луки и Сатина не имеет больших различий. Оба призывают уважать Человека, хотя расходятся во мнении о том, как эту правду нести. Ложь нужна слабым для спасения, такова вера в человека, которая дает надежду на спасение. Сатина говорит правду, которая вдохновляет сильных: "Что такое — правда! Человек – вот правда! Правда – бог свободного человека!"

Однако, грандиозный миф о Человеке возникает на фоне духовной пустоты всего человечества. Никто никого не слушает, не понимает; человечество на пороге катастрофы. Как же видит спасение Горький? Ответ дан в IV акте пьесы. Сатин, вспоминая свой спор с Лукой, говорит: "Однажды я спросил его: "Дед! Зачем живут люди?" "А – для лучшего люди-то живут, милачок! "

Именно поэтому каждого человека нужно уважать. Ведь нам неизвестно, кто он такой, зачем он родился и что он может сделать. Возможно, он родился для нашего счастья, для большой пользы. Особенно важно уважать детей. Дети!

Детям нужно пространство! Не мешайте детям жить.

Уважайте детей!» Вот вам и ответ Горького великому Ницше: «. человек вместе с Богом живого.

Я понимаю Бога как неукротимое стремление к совершенствованию, к истине и справедливости. Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека. Он – все. Он – даже создал Бога» (2 стр. 469).

Комедия "На дне" отражает вечные философские вопросы о смысле русской жизни. Горький умело показывает типичные черты русского менталитета — жажду знания, размышления о сущности человеческого бытия. Неважно, на каком уровне стоит человек в обществе, потому что эти вопросы исходят из глубинных корней русского сознания. Они стояли на протяжении веков и, вероятно, будут оставаться ключевыми для русской духовности.

1. Басинский П. Неизвестный Горький / П. Басинский // М. Горький Детство. Рассказы и очерки. — М: Слово / SLOVO, 2000. — С 5-17.

2. Горький М. Правила и изречения. Афоризмы и максимы / М. Горький // Полн. собр. соч. в 30-ти тт. — М: 1950. Т.5. — С 465-469.

3. Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. / Д. Галеви – Рига: 1991. — С 49-145, 170-209.

4. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. / Ф. Ницше — М: МГУ, 1990. – С.

5. Исследование культуры России в XIX-XX веках от П.А. Сапронова является опытом глубокого осмысления этой темы. Книга была издана в 2005 году в Санкт-Петербурге издательством "Паритет" и занимает 627-644 страницы.

п.2. Идея и пафос

Слова шулера Сатина и праведного старца Луки выражают гуманистический дух пьесы, показывая, что люди способны изменить свою жизнь к лучшему и стремиться к совершенству, не теряя веры в себя.

Пьеса также отражает трагический настрой героев, которые постоянно размышляют о смерти или готовы умереть. Они настолько измучены земным бытием, что смерть кажется им привлекательной перспективой.

п.3. Основные герои и их место в образной системе

Костылев, мужчина в возрасте 54 лет, является владельцем ночлежного дома. Он известен своей жесткостью и злобой, его часто сравнивают с камнем. Он большую часть времени проводит в поисках своей жены, подозревая ее в неверности. В итоге он случайно убивает Наташу, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Василиса, 26-летняя жена Костылева, вышла замуж по расчету и не любит своего мужа, поэтому ищет утешение в отношениях с другим мужчиной.

Увидев, что ее любовник обращает внимание на ее сестру, она начинает мстить ей, избивая девушку. Она также стремится, чтобы Вася убил ее мужа. В итоге она оказывается в тюрьме. Наталья, 20-летняя сестра Василисы, зависит от семьи Костылевых, из-за чего они постоянно издеваются над ней. Она осторожно относится к другим людям и поэтому может не принимать ухаживания со стороны Василия.

Из-за мести ее сестры оказалась в больнице: она облила ей ноги кипятком. Позже ее официально объявили пропавшей без вести, хотя многие считают ее умершей. Вася Пепел — грабитель, обитатель ночлежки, авторитетный среди постояльцев, ему 28 лет. Он имеет влияние на хозяина ночлежки, сбывая ему украденные вещи, и встречается с Василисой.

Позднее он прямо говорит ей, что разлюбил, и хочет, чтобы Наташа отвечала взаимностью, а затем вырваться из воровской среды. Он убивает Костылева в драке и попадает за это в тюрьму. Клещ — слесарь, ему 40 лет. Усталый от работы и болезни жены человек. Он ждет, когда Анна умрет, чтобы начать новую жизнь и мечтает уйти из ночлежки, чтобы жить нормальной жизнью.

После смерти Анны, ее муж взял кредиты на похороны и остался без работы. Анна была женой слесаря и умерла в возрасте 30 лет от болезни, проводя большую часть времени в постели. Она всю жизнь знала только бедность, насилие и унижения, но благодаря Луке впервые увидела светлое будущее. Сатин был обманщиком и картежником.

Человек примерно 40 лет, образованный и с идеалистическими взглядами. Он верит в потенциал каждого человека и близок по духу к Луке, защищая его идеи. Актер — бывший артист, который опустился и признавая свое пьянство, стремится излечиться от алкогольной зависимости.

Рассказ о клинике, в которой лечат таких людей, помог Луке доказать, что даже пьяницы заслуживают помощи. После ухода Луки герой теряет надежду и, отчаявшись, покончил с собой. Лука, странник преклонного возраста, был добрым и мягким человеком, который старался привнести утешительную правду в жизнь других. Он помогал бездомным, кто принимал его помощь.

Он заставил жителей ночлежки взглянуть на себя по-другому, задуматься о жизни, пробудил умы и тронул сердца. Однако он таинственно исчез во время конфликта в семье Костылевых. В рассказе есть другие важные персонажи: торговка Квашня, полицейский Медведев, сапожник Алеша, крючники Кривой Зоб и Татарин.

Отсутствие конкретного сюжета делает его статичным (из ночлежки можно выбраться только за счет своей жизни). Акцент на диалогах персонажей — они показывают много споров, сомнений и иногда даже непонимания друг друга. Важные трагические события (убийства, самоубийства, пытки и т.д.) происходят за кадром, читатель не видит их.

Зеркальные эпизоды (Барон издевается над Настей, не верит ей, а в конце она делает то же самое с Бароном; Лука рассказывает о человеке, который удавился, а потом сам стал жертвой). Живая, запоминающаяся и образная речь персонажей. Противопоставление (бедное униженное существование — разговоры о величии человека).

Краткий анализ пьесы "На дне" Горького (3 варианта)

Максим Горький задумал пьесу о жителях ночлежки, опустившихся на самое дно, ещё год назад до её создания, когда разговаривал со Станиславским. В 1900-1901 годах автор начал делать наброски. В этот период он серьёзно увлёкся пьесами А. П. Чехова, их постановкой на сцене и игрой актёров, что оказало решающее значение для его работы в новом жанре.

В 1902 году составлена пьеса "На дне" и в декабре того же года она была поставлена на сцене МХАТ с участием Станиславского. Следует отметить, что написанию этого произведения предшествовал кризис, который произошел в России в конце 90-х годов XIX века: фабрики и заводы были остановлены, была безработица, разорение, нищета, голод — все это была реальная картина в городах того времени. Пьеса была создана с определенной целью: поднять уровень культуры всех классов населения. Ее постановка вызвала резонанс главным образом благодаря гениальности автора, а также актуальности обозначенных проблем. В любом случае о пьесе говорили — с завистью, недовольством или восхищением — это был успех.

В пьесе представлены различные темы, такие как судьба, надежда, смысл жизни, правда и ложь. Даже находясь в самом низком положении, герои пьесы обсуждают высокие и глубокие темы. Автор демонстрирует, что бедный человек может быть морально высоким и духовно богатым. В то же время любой человек может оказаться на самом дне, откуда очень трудно выбраться: это место поглощает, освобождает от общепринятых норм, позволяет забыть о культуре, ответственности, воспитании и нравственных аспектах.

Горький затронул острые проблемы своего времени, но не предложил решения, не дал универсального ответа, не указал на прямой путь. Поэтому его произведение назвали пьесой-диспутом, основанной на споре, из которого выходит правда, индивидуальная для каждого персонажа.

Разнородность сюжета этого произведения поражает: наиболее острыми и актуальными, пожалуй, можно считать разговоры персонажей о спасительной лжи и горькой правде. Суть названия пьесы заключается в том, что социальное дно — это слой, где также присутствует жизнь, где люди любят, живут, размышляют и страдают, оно существует в любую эпоху и никто не застрахован от этой глубины.

Структура

Сам автор определял структуру пьесы как "сцены", несмотря на то, что ее великолепие соответствует шедеврам русских и зарубежных классиков. Построение пьесы линейно и обусловлено хронологической последовательностью событий. Вступление пьесы – появление Луки в ночлежке со своей уникальностью и безличностью.

Далее в нескольких шагах происходит развитие событий, переходя к самому мощному накалу – диалог о смысле жизни, о правде и лжи. Это высшая точка пьесы, за ней – развязка: самоубийство Актёра, потеря надежд последних обитателей ночлежки. Они не в состоянии спасти себя сами, а значит, обречены на гибель. Жанр

Анализируя произведение “На дне”, можно сделать вывод о уникальности горьковского жанра пьесы-диспута. Основной в развитии сюжета является конфликт, он движет события. Персонажи находятся в тёмном подвале и динамика достигается за счёт столкновения противоположных точек зрения. Жанр произведения принято определять как социально-философская драма.

Анализ пьесы "На дне" (2 вариант)

История создания

Максим Горький уделял целенаправленное внимание созданию пьесы "На дне" и закончил ее за достаточно короткий период времени (конец 1901 – начало 1902 года). Это было не просто творческое порыв создателя — Горький специально написал эту пьесу для актеров Московского художественного театра. Писателю было поручено написать пьесу о бедняках, представителях низших социальных слоев, в которой должно было быть задействовано не менее двадцати актеров. В итоге Горький блестяще справился с поставленной задачей.

После первого постановки пьеса "На дне" вызвала разнообразные реакции у зрителей. Кому-то она понравилась сразу, а кто-то жестоко критиковал это противоречивое произведение, которое пережило цензуру и запреты. Тем не менее, пьеса до сих пор регулярно ставится в современных театрах, и каждый зритель воспринимает эту не простую историю по-своему.

Смысл названия

Название пьесы указывает на то, что её главными персонажами являются представители социального дна — люди, лишенные надежды и возможности влиться в общество. Их жизнь тускла и полна отчаяния. В течение пьесы становится ясно, что под "дном" автор понимает не только социальное падение, но и полную моральную деградацию главных героев. Их образ жизни и окружение оставили неизгладимый след на их нравственные качества.

Жанр, направление, композиция

Жанр произведения — социально-философская драма. Это обусловлено тем, что автор раскрывает темы и проблемы социума, размышляет над его недостатками и ищет пути к их решению.

Направление творчества Максима Горького можно охарактеризовать как критический реализм, хотя некоторые исследователи настаивают на том, что это соцреализм. Писатель намеренно показал острое противостояние двух параллельных миров – богатых и бедных, делая акцент на социальном неравенстве. Из-за этого в его произведении четко прослеживается идеологический подтекст, так как в начале XX века противостояние между простым народом и знатью в России стало все более острой.

Композиция произведения линейная, так как все события развиваются в хронологическом порядке, они последовательны, с единой нитью повествования.

Основная идея произведения

Произведение направлено на отображение жизни людей, погрузившихся в отчаяние, без искусственных украшательств. Герои пьесы являются людьми, жестоко униженными судьбой, оторвавшимися от общества, отвергнутыми им безжалостно. В них все еще горит слабая искорка веры в будущее.

Судьба свела их в одной ночлежке, где они ведут споры о справедливости, любви, истине, но их мысли и переживания не находят отклика в холодном внешнем мире.

Смысл пьесы заключается в демонстрации философских взглядов и жизненных ценностей отвергнутых людей, которым предстоит вести жалкое, надежды лишенное существование.

Анализ пьесы "На дне" (вариант 3)

В 1902 году данную пьесу написал Максим Горький. Однако сразу определиться с названием не смог. “На дне” стало окончательным наименованием произведения. Уже по самому названию становится понятно, что оно описывает упавших людей, находящихся на дне общества, и их возможное возвращение к нормальной жизни.

Те, кто интересуется русской литературой, могут заметить сходство смысла с произведениями Достоевского, однако Горький еще более прямо и правдиво раскрывает эту тему.

Автор пьесы настолько реалистично показывает мир опустившихся людей, что подобной искренности не встретишь в других работах русских писателей. Идея о том, чтобы поместить в одну ночлежку людей разных по сущности и положению в обществе, является очень интересной. Каждый из этих людей надеется на лучшее в жизни и мечтает о нем.

Люди находятся в месте, сравнимом с подвалом, где они являются жертвами жестких правил и режима, разрушающих человеческое достоинство.

Автор не углубляется в детали биографий персонажей, но достаточно, чтобы понять основную идею. Главная героиня Анна жалуется на нищету и голод, носит обноски, подобно другим персонажам, которые тоже жалуются на несправедливость жизни.

Суть авторского замысла заключается в том, что если человек выбивается из общего ритма жизни, его ждет унижение и гибель.

В спектакле часто обсуждаются темы, связанные с сущностью человека, его истинным предназначением. Эти рассуждения создают контраст между персонажами и обычными людьми, а также между теми, кто поднялся над трудностями, и теми, кто опустился.

Автор этой пьесы пытается донести до читателя мысль о том, что каждый человек является хозяином своей судьбы. Он также подчеркивает разницу между тем, когда человек оказывается на самом дне из-за обстоятельств, и тем, когда он просто отказывается бороться за лучшую жизнь и предпочитает идти по течению. События, показанные в пьесе, могут произойти с любым из нас, поэтому важно никогда не сдаваться.

Краткая характеристика персонажей пьесы

Костылев, хозяин ночлежки, 54 года. Имеет злой и лицемерный характер, алчный и подлый человек. Он груб по отношению к Василисе, своей жене, часто обижает ее сестру. Костылев скупает краденые вещи у Васьки.

Василиса, жена Костылева, 26 лет. Умная, жестокая, хитрая и бездушная женщина. Она издевается над родной сестрой и предлагает Ваське, своему бывшему возлюбленному, избавиться от Костылева.

Наташа, сестра Василисы, 20 лет, милая и добрая девушка. Терпит издевательства со стороны Василисы и Коростылева. За девушкой ухаживает вор Васька.

Васька Пепел, вор, 28 лет. Неоднократно отбывал наказание в тюрьме. В конце пьесы он снова попадает в тюрьму за убийство Костылева.

Старик Лука — шестидесятилетний мужчина, который прошел через каторжные работы, но сумел сбежать. Теперь он живет в ночлежке и старается помогать другим, давая советы и поддержку. Однако его вмешательство, кажется, приносит больше вреда, чем пользы.

Актер раньше работал в театре, но теперь стал пьяницей. Когда Лука сообщает ему о лечебнице в другом городе, он бросает пить и начинает собирать деньги на поездку. Но после исчезновения Луки, не называя город, Актер впадает в старые привычки и, в конце концов, совершает самоубийство.

Сатин — алкоголик и мошенник, отсиделший пять лет за неосторожное убийство. Он привык жить за счет обмана и не имеет намерения жить честно. Тем не менее, он образованный и умный мужчина.

Барон — также пьяница, и по происхождению его можно отнести к дворянам. Он когда-то был богатым чиновником, но из-за растраты государственных средств оказался в тюрьме.

Настя – молодая дама, находится в романтических отношениях с Бароном. Обожает литературу жанра любовных романов и часто придумывает истории, представляя их как свои. Зарабатывает на жизнь, занимаясь "необычной профессией".

Бубнов – когда-то владел меховой мастерской. После развода остался без средств к существованию и вынужден проживать в ночлежке. Трудится в качестве картузника.

Клещ – грубый, безразличный человек, который жестоко обращается со своей больной супругой.

Анна – супруга Клеща, страдает от смертельного заболевания легких.

Квашня. Торгует пельменями. Восемь лет прожила с человеком, который ее избивал.

Медведев – дядя Василисы и Наташи. Прикрывает "мрачные дела" Костылева, Василисы и Васьки.

Алешка – редкий, непутевый молодой человек. Любитель выпивки, привыкший петь и играть на гармошке.

Татарин – порядочный и законопослушный грузчик.

Кривой Зоб – друг Татарина. Он оправдывает нечестную игру Сатина и Барона, а еще любит петь песни с остальными жильцами ночлежки.

Значение и язык произведения

Мотивы, затронутые в драме, остаются актуальными и в наши дни. Каждый читатель выведет свои собственные выводы. Это произведение поможет осознать, что в любой ситуации нужно стремиться к чему-то, не останавливаться и не оглядываться назад.

Уникальность произведения проявляется в развитии характеров персонажей, в способе изложения, в гармоничном использовании описаний. Автор, используя художественные методы и стилистические приемы, точно изображает условия жизни персонажей произведения, ведь все эти детали Горький видел своими глазами.

1902

Эта драма рассказывает о существовании людей, попавших в мир ночлежки, и шокирует зрителей своими откровенными сценами безысходности, заставляя их задуматься о выборе между обманчивой иллюзией и беспощадной реальностью.

Что представляет собой данная книга?

Жизнь в частном ночлежном доме — это настоящая картина, в которой живут разные люди: бывший шулер, актёр, аристократ, слесарь и многие другие. Они вспоминают своё прошлое, мечтают о будущем, обвиняют друг друга во лжи и убеждают друг друга в беспросветности. Но появление старика Луки дарит героям надежду на изменение их жизни. И внезапно он исчезает, оставив персонажей наедине со своими надеждами, воспоминаниями и фантазиями. Герои, отрываясь от пьяной полудрёмы, снова погружаются в неё — ничто не может вытащить их из этой ямы, в которую они угодили.

Какое стихотворение вспоминает Актёр?

Важное значение для поэтики пьесы в целом и образа Актёра в частности имеет стихотворение, которое персонаж пытается вспомнить во втором акте. Он обещает прочесть его Луке: «Я всегда читал это стихотворение с большим успехом. гром аплодисментов! Ты. не знаешь, что такое аплодисменты. это, брат, как. водка.

Бывало, выходил, вставал вот так. (Становится в позу.) Вставал. и. (Молчит.) Ничего не помню. ни слова. не помню! Любимое стихотворение. плохо это, старик?» Позднее, уже в конце акта, пьяный Актёр вспоминает текст.

Оказывается, что в своё время он прочитал стихи французского поэта Пьера Жана Беранже в переводе Василия Курочкина. Василий Степанович Курочкин (1831–1875) был поэтом, журналистом и переводчиком, служил в ведомстве путей сообщения. Стал известен благодаря переводам произведений Беранже и основал сатирический журнал "Искра".

В начале 1860-х годов он вступил в революционное общество "Земля и воля". После покушения на императора был арестован и провел несколько месяцев в тюрьме. Также писал критические статьи о литературе для "Сына отечества" и "Петербургских ведомостей".

Господа! Если мы не можем найти путь к святой правде, — то почтим честь того, кто дарует человечеству сладкий сон! Если бы завтра наше солнце забыло землю,Мысль безумца помогла бы осветить мир

Однако сразу же он приписывает тому же "Беранжеру" пушкинское "Наши сети притащили мертвеца".

Во-первых, очевидно, что это стихотворение — своеобразный комментарий к образу Луки: это он — тот самый безумец, который навевает жителям ночлежки (и Актёру в частности) "сон золотой" — веру в другую, лучшую жизнь. Во-вторых, обращает на себя внимание тот факт, что из стихотворения Беранже здесь вырезано несколько строк, причем самых смелых. Там, где Актёр разрывает стихотворение, чтобы еще раз обратиться к Луке ("Старик!"), — у Беранже следуют строчки, в которых открытым текстом говорится, кто же именно тот безумец:

По безумным блуждая дорогам,Нам безумец открыл Новый Свет;Нам безумец дал Новый завет —Ибо этот безумец был богом.

Сравнение Луки с Христом от Горького не имеет смысла, ведь цензура скорее всего бы не пропустила эти строки. Поэтому корректировка Беранже здесь оправдана. В конечном счете, это стихотворение играет важную роль в создании образа Актёра. Все его рассказы о прошлом, по сути, комичны, и из них складывается образ высокомерного и сильно пьющего провинциального артиста.

Беранже, кумир для "шестидесятников" и разночинцев, на стихи которого писали романсы Даргомыжский Александр Сергеевич (1813–1869) и Алябьев Александр Александрович (1787–1851).

Участник войны 1812 года и Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов. В 1825 году был задержан подозреваем в убийстве и осужден на ссылку в Тобольск. Возвратился в Москву в 1843 году: занимался написанием музыки к театральным постановкам и опереттам. Автор известных романсов «Соловей» и «Вечерний звон».

Он вызывал интерес у Чернышевского и Добролюбова, но их представление о нем весьма искажено и не соответствует действительности. Он дemonстрирует, что Актёр был гораздо сложнее — он читал на сцене стихи, которые в русской публикации были сильно цензурированы и считались почти революционными.

Смысл пьесы «На дне» Максима Горького и ее названия

Суть книги

Пьеса «На дне» написана была юным, но уже известным Горьким в 1901-1902 году специально для Московского художественного театра. Идея создания пьесы о жизни деклассированных субъектов, с участием более чем 20 персонажей, появилась задолго до этого. Жизнь с беспризорниками, пьяницами и проститутками была популярна как сто лет назад, так и раньше, но через нее Горький задал важный вопрос: что лучше, сострадание или истина. Для этого был введен персонаж старика Лука.

Смысл названия пьесы На дне

Ночлежка, где обитают жители пьесы – аналог хостела или люмпенского общежития в свое время. Люди здесь – воры, алкоголики, проститутки, разорившиеся аристократы и т.д. Их и их место обитания можно назвать одним словом – дно.

Главная мысль заключается в том, что мы все одинаковы, и не имеет значения, какое у нас материальное положение или социальный статус. Различаемся мы только характером и воспитанием, что позволяет нам реагировать на разные ситуации по-разному.

Жизнь бывает разной, поэтому на дне могут оказаться как полицейский, так и талантливый мастер своего дела, и барин, переписавший все свое имущество на жену, и вполне культурный человек, совершивший непреднамеренное убийство. После таких ситуаций легко потерять себя и выйти из реальности.

Каждый может столкнуться с трудностями в жизни, но общество часто не поддерживает, а лишь толкает падающего. Однако бедняки также несут ответственность за свое положение. Никто не несет вины за безответственность и лень конкретного человека. И не нужно бесконечно сожалеть о бедственном положении людей.

Таким образом, вы только замедляете развитие человека и не даете ему подняться, отталкивая от дна. Пьеса начинается со встречи в ночлежке странного старика по имени Лука, который дает надежду, но убеждает, что нужно действовать. Его противник, Сатин, считает, что человек прекрасен в любой ситуации.

Однако все герои пьесы абсолютно бездеятельны и не заинтересованы в своей жизни. Увязнув в своем болоте, они не желают отталкиваться от этого дна и считают, что уже слишком поздно начинать все заново и сопротивляться.

Попав в трудную ситуацию, человек должен сам захотеть изменить свое будущее, не винить свою жизнь и не злиться. Среди всех персонажей лишь алкоголик Актер готов изменить свою жизнь, вдохновленный идеей Луки о лечении алкоголизма в новой больнице. Он даже начал копить деньги на лечение.

Однако жители ночлежки верят, что чудо придет и выведет их на новую, счастливую жизнь.

И вот чудо произошло, когда появился старик Лука, готовый поддержать и улучшить жизнь обитателей ночлежки. Он не просто поможет им выбраться, но и подаст руку. Однако никто не захотел ее взять. Жители ночлежки надеются, что кто-то другой действует, но не они.

В пьесе также обозначается проблема напряженной обстановки в ночлежке и отсутствия взаимной любви. Герои постоянно находятся в конфликтах и ссорах, не осознавая, что совместными усилиями смогут преодолеть этот негатив и возобновиться.

Анализ пьесы "На дне" Горького: суть, смысл, идея

В данном разделе проводится анализ пьесы "На дне" Максима Горького: ее суть, основная идея и интерпретация (материалы из статьи Ю. Юзовского "Драматургия Горького").

Спор о правде и составляет философский сюжет этой пьесы. В чем заключается этот спор? В стремлении определить, каким образом человек должен действовать перед лицом враждебной и жестокой реальности. В ходе спора проявляются три различных точки зрения (они, естественно, не представлены явно и прямолинейно, это скрытый спор, и важно обратить на него внимание).

Бубнов утверждает, что истина лежит внизу и настойчиво агитирует против своего противника — Луки, который стоит за "возвышенным обманом". Лука стремится найти утешение для каждого несчастного и страдающего, пусть даже в воображении, но при этом он поддерживает человека и помогает ему выжить. Столкновение между Лукой и Бубновым особенно ожесточается в третьем акте.

Настя живет в мире прекрасных романов и убеждает себя и окружающих, что именно с ней происходят те изящные и благородные любовные истории, которые она прочитала в книге. А Лука поддерживает ее в этой "спасительной" лжи: он утверждает, что лучше всего жить воображаемой красавицей, чем сознавать, что ты *** в реальности.

И вот Настя, "закрывая глаза и качая головой", мечтает наяву о настоящей любви.

Если Лука поддерживает ее и строит замки, то Бубнов их разрушает. Его позиция не предлагает ничего, кроме руин, и так же бесплодна, как ложь Луки.

Сатин выражает свое недовольство философией Бубнова и утешением Луки. Горький был разочарован изображением Луки и считал, что допустил ошибку, делая его привлекательным.

По-видимому, Горький опасался, чтобы сугубо положительное стремление Луки помочь человеку не принесло больше вреда, чем пользы. Ведь без реального уничтожения зла и нравственного добра, самые добрые поступки не способны радикально изменить судьбу человека. Зло, от которого пытаются уклониться, вместо того чтобы его искоренить, насмеется над таким рыцарством и лишний раз утвердит свою власть. Поэтому Горький в статье "О пьесах" писал, что утешитель должен быть представлен как негативный персонаж, вызывающий враждебность и противодействие к своему учению.

Фигура Луки была типичной для России тех лет.

Несмотря на то, что Лука проповедует и вызывает симпатии, в пьесе явно присутствует тенденция, противоположная утешению, напротивленчеству и примиренчеству. Это проявляется в бодром, оптимистическом тоне пьесы Горького, в развитии сюжета и в монологах Сатина, который убежден в способности человека строить свою жизнь.

Интересно, что если для Луки важен момент моральный, то для Сатина — это деяния, действия, творчество.

По мнению Сатина, по мнению Горького, в людях присутствует желание творить, способность к творчеству. Это касается не только художников или поэтов, но и обычных трудящихся людей, "заурядных" таких, как столяры и сапожники.

В конце концов, сюжет пьесы развернулся таким образом, что раскрыл обратную сторону утешительной иллюзии, разрушив воздушные замки, которые так старательно и честно строил Лука на протяжении всей пьесы. Никто из тех, кого он пытался спасти по своим рецептам, не был спасен: Пепел отправили в тюрьму; Наташа была искалечена своей сестрой; Актер покончил с собой; Настя находилась на грани того же. Рецепты, которые Лука давал ночлежникам, конечно, могли быть прекрасными сами по себе, но жизненная логика оказалась сильнее. Тот, кто в зрительном зале был очарован проповедью Луки и разделял его заблуждения, столкнулся с тем, к чему приводит этот путь, и был наказан за свою наивность и опрометчивость.

Проанализирована драма "На дне" Максима Горького, выявлена основная идея и смысл произведения на основе материалов из статьи Ю. Юзовского "Драматургия Горького" и "Собрания сочинений Горького в 18 томах", том 17.