Ученый-русист Сергей Иванович Ожегов сделал значительный вклад в изучение и развитие русского языка. Его наиболее известным трудом является «Словарь русского языка», который стал основным справочным изданием и оказал огромное влияние на лексикографию в России. Ожегов не только фиксировал слова и их значения, но и обогащал язык, делая его более доступным и понятным для широкой аудитории.

Кроме того, он активно занимался теорией языка и методикой преподавания русского, что способствовало улучшению образовательных программ и повышению качества обучения. Его работы по правописанию и стилистике продолжают оставаться актуальными и востребованными как среди лингвистов, так и среди студентов и преподавателей. Вклад Ожегова в изучение русского языка невозможно переоценить, так как он создал основу для дальнейших исследований и понимания языка как важного культурного наследия.

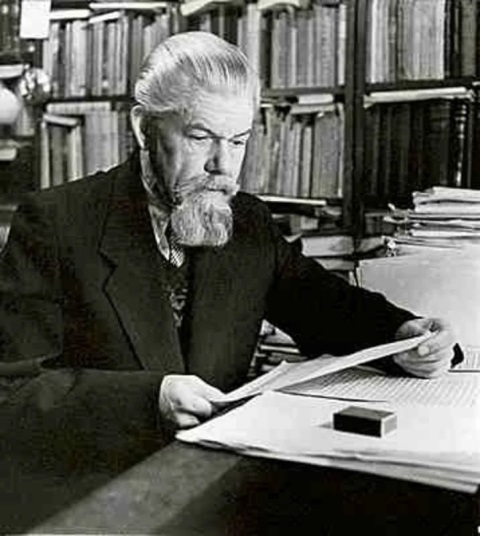

Ожегов Сергей Иванович

Сергей Ожегов, выдающийся российский лингвист, лексикограф, доктор филологических наук и профессор, родился 22 сентября 1900 года в поселке Каменное, Тверской области. После окончания школы он поступил на филологический факультет Санкт-Петербургского университета и был рекомендован в аспирантуру Института истории литератур и языков Запада и Востока по представлению своих учителей, Виктора Виноградова и Льва Щербы.

Он также является одним из составителей знаменитого «Толкового словаря русского языка» под редакцией Дмитрия Ушакова, который является настольной книгой многих тысяч людей, изучающих русский язык по всему миру.

Основным предметом его научных трудов была устная русская речь во всех ее проявлениях. Ученый серьезно изучал историю русского литературного языка, историческую грамматику, лексикологию, орфоэпию, язык русских писателей, орфографию и фразеологию.

С начала 1920-х годов он приступил к работе над созданием «Толкового словаря русского языка» под редакцией Дмитрия Ушакова, на основе которого Ожегов сформировал один из самых известных и популярных словарей, однотомный «Словарь русского языка», отражающий современную общеупотребительную лексику, демонстрирующий сочетаемость слов и типичные фразеологизмы.

В период Великой Отечественной войны, Сергей Иванович Ожегов занимал должность временного исполняющего обязанности директора в Институте культуры и литературы. Тогда он также разработал курс русской палеографии, науки о древних письменах, и развил палеографическое направление, связанное с языком военного времени.

Первое издание "Словаря русского языка" Ожегова появилось в 1949 году и стало быстро популярным. С тех пор ожеговский словарь пережил 23 издания, общим тиражом более семи миллионов экземпляров.

От издания к изданию Ожегов дорабатывал свой словарь, стремясь улучшить его как универсальное пособие по культуре речи. До последних дней своей жизни ученый неустанно работал над совершенствованием своего труда.

В 1952 году Ожегов стал руководителем сектора культуры речи в институте русского языка при Академии Наук. В то же время под его редакцией выходили известные словари произносительных норм: «Орфографический словарь русского языка», «Русское литературное произношение и ударение», «Правильность русской речи», а также сборники «Вопросы культуры речи».

По предложению Сергея Ивановича в 1958 году была создана Справочная служба русского языка в Институте русского языка, которая отвечала на запросы организаций и частных лиц по вопросам правильности русской речи. Социолингвистические исследования Ожегова легли в основу научной проблемы «Русский язык и советское общество». Его четырехтомная монография называется "Русский язык и советское общество".

Ученый владел исключительным талантом лексикографа, обладал тонким чутьем к словам, а также феноменальной памятью, знал бытовые, исторические и областные особенности русского языка.

Сергей Иванович Ожегов ушел из жизни 15 декабря 1964 года в Москве от инфекционного гепатита. Его прах похоронен в Новодевичьем кладбище.

Семья Сергея Ожегова

Сергей Иванович женился на студентке филологического факультета педагогического института. У Ожеговых не было детей, поэтому они приняли решение удочерить пятилетнюю племянницу Сергея Ивановича.

Научные труды Сергея Ожегова

Словарь русского языка / Гл. ред. С. П. Обнорский. 50000 слов. — М.: Гос. изд. словарей, 1949.

О трех типах толковых словарей современного русского языка // «Вопросы языкознания», 1952, № 2

Исследование структуры фразеологии // Сборник лексикографии, том 2, Москва, 1957

О выражениях крыльев. (О книге Н. С. и М. Г. Ашукиных "Крылатые слова"), "Вопросы языкознания", 1957, выпуск 2

Эволюция литературного языка. Лексические исследования // Русский язык и советское общество, Алма-Ата, 1962

Сергей Иванович Ожегов — человек и словарь

Лев Скворцов, филолог, делится своими мыслями о профессоре Сергее Ивановиче Ожегове в журнале "Вопросы языкознания". Эта публикация посвящена столетию со дня рождения ученого.

Ожегов известен в первую очередь как автор знаменитого "Словаря русского языка", который по-прежнему остается актуальным, несмотря на появление новых и более компактных словарей.

В 1918 году Ожегов закончил гимназию и поступил на факультет языкознания и материальной культуры Петроградского университета, где прослушал свои первые лекции. Тем не менее, в конце года он покинул университет и уехал в город Опочку к своим родным. С 1918 по 1922 год Ожегов участвовал в революционных событиях, сражался, а затем вернулся к изучению филологии и продолжил обучение уже на филологическом факультете Петроградского университета.

В 1926 году Сергей Иванович Ожегов успешно завершил свое обучение и был принят в аспирантуру Института истории литератур и языков Запада и Востока при Ленинградском государственном университете. Здесь он предался изучению истории русского литературного языка, познакомился с древними и современными языками и прослушал лекции знаменитых лингвистов. Сергей Иванович проходил свою аспирантскую подготовку под руководством будущего академика В. В. Виноградова, который стал его научным руководителем и другом.

Научные интересы С. И. Ожегова связаны с историей русского литературного языка, грамматикой, лексикологией, орфоэпией, языком русских писателей, орфографией и фразеологией. Основным объектом его исследований была разговорная русская речь во всех ее проявлениях, включая различные городские диалекты, жаргон и терминологию. Он изучал произведения старых авторов, таких как И. А. Крылов, А. Н. Островский, П. А. Плавильщиков.

Личная жизнь

Знакомство лингвиста с будущей женой произошло вскоре после революции. Имя женщины было Серафима Полетаева. Они встречались, и когда им стало хорошо вместе, Ожегов женился. В 1925 году Серафима родила сына, которого назвали в честь отца.

Во время войны погиб один из братьев ученого и их мать. Тогда Сергей взял на воспитание сироту, свою племянницу Наташу. Немного позже лингвист удочерил Наташу.

Уход из жизни знаменитого лексикографа был неожиданным. Осенью 1964 года он перенес операцию, для которой понадобилась переливание крови. Однако кровь донора, которую влили в ученого, оказалась зараженной гепатитом. Это привело к смерти Ожегова. В начале зимы 1964 года он умер.

Ему было 64 года.

Автор словаря "Толковый словарь" исповедовал веру, уважал православные обычаи и выражал желание быть похороненным на Ваганьковском кладбище в соответствии с православными обрядами. Однако его последнее желание не было исполнено, и его тело было подвергнуто кремации, а урна с прахом была захоронена на Новодевичьем кладбище.

Занимательные факты

- В середине XIX века протоирей Герасим Павский, родственник Ожегова, написал работу под названием "Филологические наблюдения над составом русского языка", в которой исследовал верное произношение частей речи и происхождение слов.

- Супруга известного ученого Серафима также была лингвистом и преподавала основы русского языка студентам. Их сын же стал великим архитектором.

- Ожегов был заинтересован каждым аспектом родного языка, в том числе жаргоном и нецензурной лексикой. Его совместная работа с филологом Реформатским привела к созданию каталога нецензурных слов.

- Фамилия лингвиста происходит от слова "ожег", которое означает прут, используемый для проверки готовности растопленного металла.

- Ссылка на страницу в Википедии

Для нас важна актуальность и достоверность представленной информации. Если вы заметили ошибку или неточность, просим вас сообщить нам об этом. Просто выделите ошибку и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Наши веб-проекты

Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося русского языковеда, лексикографа и лексиколога, историка литературного языка, основателя нового направления в современной русистике – теории и практики культуры русской речи – профессора Сергея Ивановича Ожегова. Он занимает особое место в истории отечественной науки и культуры, являясь символом словесной традиции своего времени.

Душевное благородство Сергей Иванович унаследовал от своих предков. Фамилия Ожегова – уральская, мастеровая. Она происходит от слова "ожег", которым называли в древности деревянную кочергу, окунавшую в расплавленный металл для определения степени его готовности. Прозвище "Ожег" (о высоком и худом человеке) стало основой для формирования фамилии "Ожегов".

В известном "Ономастиконе" акад. С. Б. Веселовского содержатся данные о том, что определенный Ожегов Иван был дворовым царя Ивана (1573 г.).

Его дед, уральский мастеровой Иван Григорьевич Ожегов, от 13 лет и до конца своей жизни (он умер в возрасте 73 лет в 1904 году в Екатеринбурге), работал в Уральской золотосплавочной и химической лаборатории. Он был талантливым самоучкой, начал как "пробирерный ученик", а затем стал помощником лаборанта. Он воспитал 14 сыновей и дочерей, и все они получили высшее образование.

Сергей Иванович (9) родился 22 сентября 1900 года в поселке Каменное (ныне город Кувшинов) бывшей Тверской губернии.

Его отец Иван Иванович Ожегов работал там инженером на бумажной фабрике Кувшиновых.

Матушка Александра Федоровна (девичья фамилия — Дегожская) работала в поселке Каменное врачебной акушеркой в больнице заводской. У Сергея Ивановича было два младших брата.

Весной 1909 года семья Ожеговых переехала в Петербург. Сергей начал учиться в 5-й гимназии, которая располагалась на пересечении Екатерингофского и Английского проспектов. Известны книги, которыми С. И. награждали "за примерное поведение и отличные успехи". В старших классах он полюбил шахматы и футбол, вступил в так называемое Сокольское спортивное общество.

После окончания гимназии в 1918 году, Сергей решил поступить на факультет языкознания материальной культуры Петроградского университета и прослушал первые лекции. Однако в конце 1918 года он принял решение покинуть университет и отправиться в город Опочку к своим родным. Будучи членом партии эсеров в молодости (как и многие выпускники гимназии и студенты), он участвовал в установлении советской власти.

Ожегов спешил, перешагивая этапы и стремясь жить на полную катушку: еще учась в университете, он уже начал преподавать русский язык. Благодаря рекомендациям своих учителей В. Виноградова и Л. Щербы, его приняли в аспирантуру Института истории литератур и языков Запада и Востока. В это время он серьезно занимался изучением истории русского литературного языка, познавал новые и древние языки (прежде всего славянские), слушал лекции у таких авторитетных ученых, как С. П. Обнорский, Л. П. Якубинский, участвовал в семинарах с Н. Я. Марром.

Особенно он ценил знакомство с Дмитрием Николаевичем Ушаковым, автором первого четырехтомного "Толкового словаря русского языка" после Даля.

Основным объектом его ученых работ была разговорная русская речь во всех ее проявлениях. Он серьезно изучал историю русского литературного языка, историческую грамматику, лексикологию, орфоэпию, а также язык русских писателей, орфографию и фразеологию.

С конца 1920-х годов он начал работу над созданием "Толкового словаря русского языка" под редакцией Д. Ушакова, на базе которого Ожегов разработал один из самых известных и популярных словарей – однотомный "Словарь русского языка", который фиксирует современную общеупотребительную лексику, демонстрирует сочетаемость слов и типичные фразеологизмы.

Первое издание "Словаря русского языка" Ожегова было выпущено в 1949 году, и популярность словаря начала расти очень быстро. С этого времени до 1991 года ожеговский словарь пережил 23 издания, итоговый тираж превысил 7 миллионов экземпляров.

Издание за изданием, Ожегов пересматривал свой словарь, чтобы улучшить его как всеобщее средство культурной речи. До последних дней своей жизни ученый неустанно трудился над совершенствованием своего труда.

В 1941 году, после первых бомбардировок Москвы, Ожегов отправил свою семью в Ташкент, а сам вступил в ополчение, что было в то время для русского интеллигента естественным. Однако вскоре стало известно, что как известный ученый (это не удалось скрыть) он попадает под "бронирование". Не попав на фронт, Сергей Иванович стал директором Института языка и письменности АН СССР и оставался на этом посту до возвращения прежнего руководства после эвакуации. Сам он не хотел никуда уезжать, так как никогда не верил, что немцы смогут взять Москву. Под светом керосиновой лампы, во время грохота бомбардировок, ученый сидел за своим старым столом и работал над своим словарем.

Сергей Иванович не только занимался работой над "Словарем русского языка", но и в 30-х годах задумал создание уникального "Словаря к пьесам А.Н. Островского", который был первоначально предназначен в качестве справочника для актеров, режиссеров и переводчиков для того, чтобы понять язык драматургии Островского со всем ее стилистическим разнообразием и богатством.

В конце 40-х годов этот важный труд был завершен, но он был запрещен к изданию, и набор материалов был утрачен. К сожалению, этот словарь так и не был опубликован, и сохранились лишь отпечатки, которые в 1993 году позволили создать репринтное издание.

С 1952 года Ожегов был заведующим сектором культуры речи в институте русского языка при Академии Наук СССР.

В это время он также активно участвовал в издании и создании знаменитых словарей произносительных норм — "Орфографический словарь русского языка", "Русское литературное произношение и ударение", "Правильность русской речи", а В сборниках "Вопросы культуры речи".

В 1958 году по его инициативе в Институте русского языка была организована Справочная служба русского языка, отвечающая на запросы организаций и частных лиц по вопросам правильности русской речи.

Исследования в области социолингвистики, проведенные Ожеговым, послужили основой для выявления им научной проблемы "Русский язык и советское общество". В 1968 году была опубликована монография в четырех книгах под названием "Русский язык и советское общество. Социолого-лингвистическое исследование", уже после его смерти.

В своем некрологе "Памяти С. И. Ожегова" (ЛГ, 22 декабря 1964 года), писатель К. И. Чуковский выразил глубокое уважение к таланту ученого, рассказав о его великих научных достижениях и значимости его трудов для русской культуры.

Сергей Иванович Ожегов не уступил никому, несмотря на сопротивление штампованной, засоренной речи и упрямых ретроградов-пуристов. Его главное качество — мудрая уравновешенность, светлая вера в науку и русский народ. Он противостоял эмоциям пуристов, предпочитая трезвое научное понимание языкового развития. Своими статьями и выступлениями он учил нас, писателей, и мы благодарны ему за это. Его подвиг никогда не забудется, и я уверен, что его чудесный Словарь прослужит великую службу многим поколениям советских людей.

Вне России, возможно, нет человека, который, изучая русский язык, не встретился бы с Ожеговым, не пользовался бы его словарем. Последним выражением благодарности стал "Новый русско-китайский словарь", выпущенный в Пекине в 1992 году. Автор Ли Ша создала уникальную книгу: она тщательно перевела каждое слово словаря Ожегова на китайский язык, тем самым установив равенство между этим словарем и русским языком.

Сергей Иванович Ожегов был не только прирожденным лексикографом, но и человеком с уникальным талантом в области словарей. Его феноменальная память содержала множество слов и понятий, как бытовых, так и специальных, что делало его биографию заслуживающей внимания. Гордый и самолюбивый, он ценил свою работу и, возможно, даже обратил бы внимание на свое упоминание в книге "Кто есть кто в России и бывшем СССР" как на заслуженное признание. Его жизнеописание стоит в одном ряду с личностями столетней давности, что подчеркивает его важность и значимость.

Интересное чтение об Ожегове:

- Володченко, В. Он ожег свое сердце о русское слово : [к 100-летию со дня рождения С. И. Ожегова] / В. Володченко // Российская газета. – 2000. – 21 марта. – C.8.

- Бельчиков, Ю. А. «Словарь русского языка» исследован в контексте работы С. И. Ожегова / Ю. А. Бельчиков // Словарь и культура русской речи. К 100-летию со дня рождения С. И. Ожегова. – Москва, 2001. – C. 25 – 34.

- Граудина, Л. К., С. И. Ожегов — известный и неизвестный: (1900-1964) / Л. К. Граудина // Словарь и культура русской речи. К 100-летию со дня рождения С. И. Ожегова. – Москва, 2001. – С. 395 — 401.

- Аннинский, Л. Тысячелетний речестрой : [размышления о русском языке по случаю 115-летия со дня рождения Сергея Ожегова – автора знаменитого словаря] / Л. Аннинский // Родина. – 2015. – № 10. – C.90 – 92.

В электронном виде представлены различные словари

Сообщение на тему ученый русист ожегов заслуги по русскому языку

22 сентября исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося лингвиста Сергея Ожегова. Одним из главных научных достижений Ожегова является знаменитый «Словарь русского языка», который пережил шесть переизданий за жизни ученого и продолжает развиваться даже после его смерти.

Исследование "Русский мир" показало, что словарь Ожегова в бумажном и электронном виде активно используется не только в России, но и за ее пределами. Директора и учителя русских школ, преподаватели курсов русского языка для билингвов, иностранные переводчики подчеркнули, что словарь Ожегова не утратил своей актуальности, а стал для нового поколения важным ресурсом для погружения в мир русской литературы.

Использование словарей в школах для учащихся смешанного языкового состава

Словарь Ожегова популярен в библиотеках многих зарубежных школ, где преподаётся русский язык. Педагоги отмечают, что этот словарь рассматривается как культурное наследие, которое способствует формированию у школьников уважения к русскому языку. Однако современным ученикам трудно справляться с тяжелым томом словаря, а также они не обладают навыками работы с такими книгами. Электронный словарь представляет собой более удобную альтернативу для них во всех отношениях.

Катерина Кудрявцева, известный филолог из Германии, которая является автором и участником множества проектов по работе с детьми-билингвами, поделилась с журналом "Русский мир" информацией о том, какие словари она использует в своей работе с учениками. "Мы используем словари Ушакова, Ожегова, Даля — в первую очередь для работы с поэтическими текстами и прозой XIX-XX веков, а также для изучения изменений в грамматике и семантике слов за последние 100-150 лет", — объяснила она. "Также мы пользуемся современными словарями литературного русского языка и словарями отдельных авторов (Лермонтова, Пушкина, Булгакова и других)".

– Словарь прошлого века на бумаге уже устарел, утверждает Кудрявцева. В нем нет удобной системы поиска, а его физический вес делает его неудобным. –Электронные словари оптимальны, особенно при сборе информации из нескольких словарей в одном окне.

– Какие словари вы советуете учащимся?

– Мы не рекомендуем, а предоставляем выбор – сначала перечисленные выше, а затем сами ученики выбирают подходящий словарь в зависимости от нужного контента. Они также пользуются двуязычными словарями на других языках и энциклопедиями, так что выбор у них широкий.

– Я пользуюсь электронной версией Словаря Ожегова (одна учительница все еще использует печатную версию), когда мне нужно узнать значение слова, – говорит Чистякова. – Но одного словаря часто бывает недостаточно, потому что он не отражает современный язык. Однако большая часть информации в нем все еще актуальна и полезна. В любом случае, я считаю, что словари Даля, Ожегова, Розенталя – самые надежные, так как в интернете, которым сейчас все пользуются, очень много ошибок.

В свою очередь, директор русской школы «Грамота» из Монреаля Татьяна Кругликова рассказала, что при современном образе жизни и обучении становится все сложнее использовать словари, требующие внимательности и глубокого понимания.

– Мы редко обращаемся к словарям, в основном, чтобы показать детям, какие существуют словари и как ими пользоваться, что такое толковый словарь и что такое словарная статья, как в ней представлены существительные и глаголы, – говорит она. – Мы объясняем разницу между толковыми и переводными словарями, энциклопедиями, словарями синонимов.

Согласно Кругликовой, чтобы вернуть интерес и внимание к словарям, их необходимо адаптировать для современных пользователей. «К примеру, удобный онлайн-словарь, который даст возможность узнать парадигму слова и его правописание в контексте, был бы актуален», – говорит директор монреальской школы.

По мнению автора, создание удобного и доступного интернет-словаря поможет повысить уровень грамотности людей. Если возникают сомнения в правильном написании слова в SMS, достаточно сделать пару кликов, чтобы узнать его правильное написание и значение.

Связующее звено между культурами

А как же переводчики? Исследование "Русского мира" показало, что без словарей Ожегова невозможно представить себе книжную полку переводчиков, особенно тех, кто занимается переводом художественных текстов с русского языка на иностранный. Они часто обращаются к словарю Ожегова (и другим источникам), чтобы узнать значение устаревших слов и разъяснить варианты их значений, понять, как они трактовались в разные эпохи и как меняли значения со временем.

– Безусловно, я часто обращаюсь к словарям Ожегова и Даля, – утверждает переводчик из Греции Димитриос Триантафиллидис. – Без них невозможно приступать к переводу любого текста. Русский язык, как и любой другой, приспосабливается к современным условиям, и часто необходимо отслеживать эволюцию понятий с течением времени.

Долгие годы Димитриос занимается переводами, он знакомит своих соотечественников с произведениями русских классиков различных эпох – от Достоевского до Гумилёва, Хлебникова, Маяковского и Цветаевой. Все эти писатели не только великие знатоки русского языка, но и создатели новых слов, из-за чего Триантафиллидису приходится придумывать новые греческие термины для адекватного перевода. Именно словари помогали понять игры русских авторов с языком.

– Важно помнить, что перевод текста должен соответствовать временным аспектам языка, то есть нужно понять содержание и попытаться передать его на современном языке, – подчеркнул Димитриос. – Поэтому современному филологу и переводчику необходимы словари, так как он является не только переводчиком, но и связующим звеном между культурами.

Валентина Вегвари, руководитель Русского центра в венгерском городе Печ, рассказала, что студенты-русисты в местном вузе активно используют словари на занятиях, при этом ожеговский словарь является одним из обязательных.

Аспирантка кафедры межкультурной коммуникации филологического факультета Российского педагогического университета имени Герцена (Петербург) – Хуан Цзышань из Китая. Для неё Сергей Ожегов и Владимир Даль – не только учителя и советчики, но и коллеги. Молодой китайский русист принимает участие в работе над серией словарей для китайских студентов-филологов под названием "Вербальные коды русской культуры в лексике языка". Создание этих словарей поможет китайцам лучше понять русскую литературу, особенно поэзию.

«Конечно, я пользуюсь словарем Ожегова», – поделилась она с журналом "Русский мир". – Я приобрела версию этого словаря "Толковый словарь русского языка: около 100000 слов, терминов и фразеологических выражений". Когда я сталкиваюсь с непониманием значения какого-то слова, Ожегов объясняет его мне простыми словами. Для написания научных текстов я пользуюсь другими словарями.

Один из учёных заявил, что он работает исключительно с бумажным словарем Ожегова, в то время как в Китае более популярны электронные русско-китайские и китайско-русские словари, созданные китайскими учёными. "Мой преподаватель по русскому языку изучал его очень долго, но у него нет словаря Ожегова", — сказал китайский специалист по русскому языку. "Возможно, это связано с различиями в методах изучения русского языка в Китае и России. С другой стороны, в Китае непросто приобрести русскоязычные словари, и они стоят дорого."

Цзышань вложила много времени в изучение русского языка, несмотря на свою молодость. Она провела острую фазу коронавируса в России, совершенствуя свои языковые навыки и занимаясь научными исследованиями. Для неё словарь Ожегова стал проводником в мир русского языка разных времен. Она легко общается со своими российскими сверстниками, но осознаёт, что этого недостаточно. У неё не было русской бабушки, и она чувствует пробел в знаниях о русском языке прошлых поколений.

– В словарях содержатся слова и выражения, которые уже не употребляются, – говорит она. – Через словари мы можем изучать стиль речи разных поколений, что помогает лучше понять и изучить культуру изучаемого языка.