Невозможно поверить, что всё это было на самом деле. Блокада Ленинграда продолжалась почти два с половиной года. Ежедневные бомбежки. Страшный голод. Морозы.

Смерти.

Тяжелая работа. Сегодня, в день полного снятия блокады, мы публикуем дневники студенток, которые выжили в этом аду.

Статья подготовлена на основе материалов, опубликованных на сайте центра «Прожито».

«Потом доктор сел за стол, положил голову на руки и заплакал. Это было страшнее крика»

Мария Ярушок, студентка Ленинградского горного института

20 ноября 1941 года

С днем рождения, Мария Дмитриевна! С круглой датой, двадцатилетием! Пошел третий десяток, совсем уже старуха…

Первым подарком было сообщение по радио о снижении нормы хлеба. Теперь рабочим будет 250 г конгломерата, а служащим — 125 г. Наревелась, что из дому ничего нет, думала все забыли меня и вдруг вваливаются Клава Дягтярева и Катя Ерина с подарками. Не подарки обрадовали (это были светящиеся в темноте брошки), а то, что вспомнили и нашли сил прийти ко мне.

Уже 12-й час, и скоро погаснет свет, а мне не хочется ложиться спать. Вспоминаются прошедшие дни, родные, друзья… Как хочется все это вернуть! Как это было давно, хотя и недавно!

4 января 1942 года

В конце декабря два раза теряла сознание, и меня с большим трудом вернула в этот мир Александра Ивановна, наш дорогой доктор. Когда уколы не помогли, она сделала прямой укол в сердце. Три дня пролежала в изоляторе, думала, что не выживу.

А перед этим начал очень болеть желудок, и я «поползла» в поликлинику. Доктор, старичок, осмотрел меня и вдруг закричал, будто я в чем-то виновата, что моя болезнь от голода, — что мне нужно питание, а не лекарство. Я очень испугалась. Потом доктор сел за стол, положил голову на руки и заплакал. Это было страшнее крика.

Я поняла, что я не одна у него такая, и что он кричит от бессилия помочь, и что даже у мужчин есть предел терпению — и потихоньку вышла из кабинета.

Позавчера стало немного лучше, и я из изолятора на Малом, 40 доплелась до института, поближе к работе и столовой, так как ходить такую даль обедать уже не было сил и я последнее время не получала даже ту бурду, что дают. Жуткая слабость: дистрофия 3-й степени. Волосы выпадают, как от тифа; кожа в красной сыпи и шелушится, ни груди, ни мускулов — один скелет, обтянутый кожей.

Сегодня ночевала в институте, как и вчера, сидя за столом. В институте одна теплая комната (за счет печки), остальные покалечены снарядами. В этой комнате (бывшая бухгалтерия) сидят и стоят студенты греются. Здесь же спят: на полу, столах, стульях, под столами и даже на шкафах.

В ней пишут дипломы отозванные с фронта студенты (на шахтах не хватает инженеров), здесь же умирают как дипломники, так и остальные. Умирают легко: сначала перестают есть свою скудную пайку, а потом мирно засыпают.

15 января 1942 года

За водой ходим с окопными котелочками на Неву. У нашего института стоит корабль, вокруг него обрубают лед, и мы из этой полыньи берем воду. А воды нам надо много. Почти все в нашей комнате — доноры, мы должны следить за собой, так как списывают не только опухших от чрезмерного питья кипятка, но и при малейших признаках расчесов (боятся вшей, а значит, и эпидемий).

Когда кто-то моется, остальные отворачиваются: нет сил смотреть, такие страшные

Печь топим всем, что горит: стульями, которые хорошо ломаются и дают много дров (не венские), физкультурными палочками и т. д. Оба спортзала разорили, не трогаем только рояль — жалко. Страшно там бродить в поисках топлива: трупы сложены в штабеля, как дрова; много среди них знакомых, друзей; у ребят выросли длинные бороды (я раньше не верила, что у покойников растут волосы).

Мы всегда покупаем хлеб на несколько человек: уж очень тяжело выстаивать очередь. Каждую пайку бережно заворачиваем, и никто даже крошечного довеска друг у друга не трогал. Мужчины оказались почему-то хуже женщин: хнычут, плачут, унижаются в столовой, обкрадывают друг друга.

Из-за украденных карточек умерли Саша Дубровский из нашей группы и Коля (не знаю его фамилии) из группы пластовиков. В конце месяца мы сидели с Колей у института на солнышке, он мне все рассказал и назвал фамилию вора… Саша уже умер, а Коля был веселый. Он сказал. «Еще немного, и я получу карточки. Теперь останусь жить». А на другой день умер.

Их трупы я видела в спортзале, фамилию вора запомню навсегда.

Во время взрыва мы прятались на кухне

— Когда в дом попала бомба, наша сторона не обрушилась — только рамы вместе со стеклами вылетели. Мама после работы прибежала: полдома нет, соседний горит, думала, мы с братом умерли. А мы на кухне сидели все вместе, в комнатах все стеклом засыпало, — вспоминает Зоя Алексеевна Пенязева .

Ей 86 лет. Она почти не выходит на улицу — трудно двигаться. Говорит, что кости болят из-за голодного детства. Когда началась война, ей было всего шесть лет.

Зоя Алексеевна Петрова-Пенязева

— Я блокадный хлеб вообще не помню: ели мы его или нет, — плачет она. — Какие-то отрывки в голове. Вот летом траву рвем, жуем вместе с корнями, мама говорит, мать-и-мачеха полезная: желтенькие такие цветочки — горькие, вкусные. Вот на помойке очистки и сгнившую картошку ищем, мама из этого оладьи пекла. Фронт же прямо по Ленинграду шел, солдатиков лучше кормили. Спасибо, не гоняли, помогли выжить.

К осени 1942-го, по словам Зои Алексеевны, про еду даже не разговаривали: забыли, что она есть.

— Уже ничего не хотели, — рассказывает она. — Себя не помню, а Боря, братишка на два года младше — кожа да кости. Даже животы не болели — с чего им болеть-то, если там ничего нет? Не знаю, может, кто и лучше ел, пишут сейчас всякое, а мои родители — простые люди…

Когда началась война, отец Зои Алексеевны пошел в танкисты. «Такой патриот был», — отмечает она. Ее мама была рабочей на заводе. В одной комнате жила ее семья, в другой — соседи, у которых тоже росли двое детей — ровесники Зои и Бори.

— Мамы на работу уходят, нас утешают: «Бомбить будут, не бойтесь, это наши». А это немцы же были, теперь понимаю: мы возле вокзала жили, на Лиговском, в пятиэтажном доме. Поздней осенью в него и попала бомба…

Поселились в соседнем доме, на втором этаже — выше подняться не смогли, не было сил. Одна комната в квартире была уже занята семейной парой, но хозяева не протестовали.

— Люди умирали, квартир пустых было много: заходи и живи, — говорит Зоя Алексеевна. — Утром мама ушла, мы играть стали. А какие у нас игрушки? Только папин компас. Залезем под одеяло, представляем, будто мы в самолете летим фашистов бить. Потом молоток Боря нашел.

Обои-то вздутые все, потрогаешь ладошкой пузырь. Если теплый, ты его молотком стукнешь со всей силы, и крыса вниз — шлеп!

Много их было, они тут хозяевами были. Питания им — завались: покойники в каждой квартире, так что сильно не нападали…

А счастье тоже было. Один раз, как кажется Зое Алексеевне, когда неожиданно пришел домой папа. Его танк встал на ремонт на Кировском заводе. Алексей Васильевич отпросился ненадолго, принес детям горсть муки. Успел даже испечь лепешки.

И ушел.

Больше они его не видели.

Фото отца Зои Алексеевны

Зимой мать забрала детей на работу: Зоя слышала, что приходили какие-то люди, предупреждали, чтобы их не оставляли одних дома.

— Говорили, что дезертиры ребятишек воруют, — крестится она. — По квартирам ходили, грабили. Карточек у них не было, а жрать надо что-то, вот за слабыми и охотились. Да какая там охота — ни кричать, ни сопротивляться мы уже не могли. Двери не закрывали: то ли замок перекосило, то ли мама надеялась, что выбежим при бомбежке.

В соседней комнате потом уже другая семья поселилась — тоже мать с детьми. Мы еще передвигали ноги, а там одна девочка не вставала, лежала, распухшая от голода. А может, и мертвая — холодно, топить буржуйку было уже нечем, всю мебель сожгли. Но мама говорила, что пока она лежит, эта семья живет: карточку ее делит.

Папа не знал, что мы выжили

На маминой работе было теплее. Зоя Алексеевна говорит, что это был завод «Вена», хотя в истории предприятия значится, что оно было закрыто с началом блокады. Но моя собеседница помнит нары в два яруса и главное — жмых, который выдавали рабочим: черную массу, оставшуюся после выжимки масла из семечек.

— Летом 1943-го какие-то люди пришли, взяли нас с Борей за руки, повели, — рассказывает она. — Узел наш прихватили — это, видать, мама собрала в эвакуацию: одеяла, теплые вещи. Сама, наверное, оформлять документы пошла. Забросили узел в грузовик, нас на него посадили. Понимаю, что надо маму подождать, а сказать не могу: сил нет ни говорить, ни плакать.

Поехали уже, и тут женщина какая-то как закричит! Видим — мама наша бежит за машиной. Падает, поднимается, снова бежит. Но остановились, подобрали. А папа, потом его сестра рассказывала, нас искал.

И уже никто не подсказал, умерли, наверное, все в доме. Больше мы его так и не увидели: пропал без вести при прорыве блокады. 30 лет было. Я и сейчас не понимаю: как танк может без вести пропасть? Хотя военком сказал, что на Ленинградском фронте земля горела, не только железо.

Эвакуированных везли сначала по Ладоге, потом по железной дороге. Не все добрались живыми. В поезде кормили, и не все могли удержаться, чтобы не съесть сразу тарелку пустого супа. После блокадной пайки это было смертельно для голодных людей.

Петровых распределили в Курганскую область, в деревню Прудки Макушинского района.

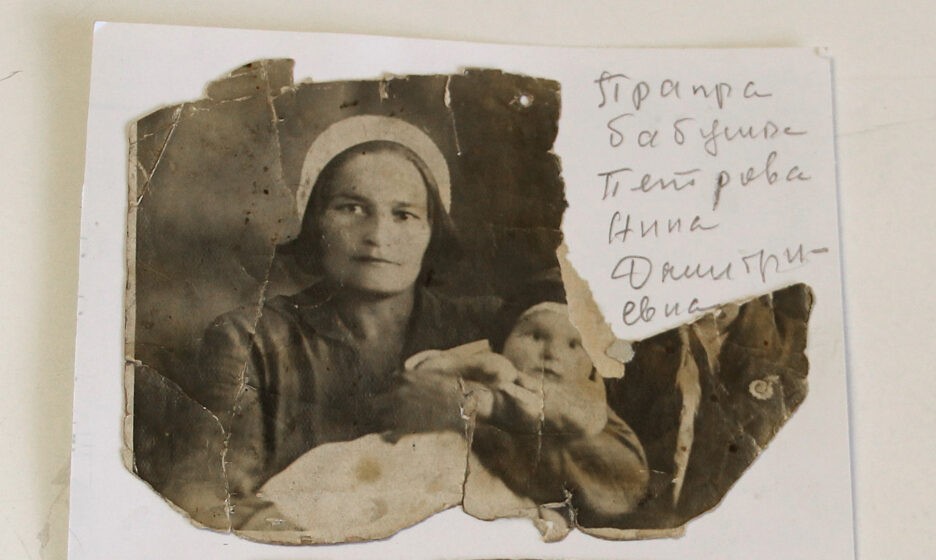

— Там немногим лучше нашего жили: все фронту отдавали, — Зоя Алексеевна достает мамину фотографию. — Мамочка нас спасла и в Ленинграде, и в Прудках. Ее на склад взяли зерно охранять, работать она не могла. Смешно, конечно: какой из нее охранник — маленькая, худенькая, еле ходила. Но пожалели люди добрые. Зерно нам разрешили есть, кашу из него запаривали.

До 1946 года прожили, окрепли маленько.

Зоя Петрова с мамой

Вернулись в разбитый Ленинград. Жили сначала в общежитии — 12 семей в комнате, где Петровым выделили одну кровать на троих. Через год дали комнатку размером 10 метров в финском домике. Адрес отпечатался в памяти Зои Алексеевны: правый берег Невы, Веселый поселок, дом 55.

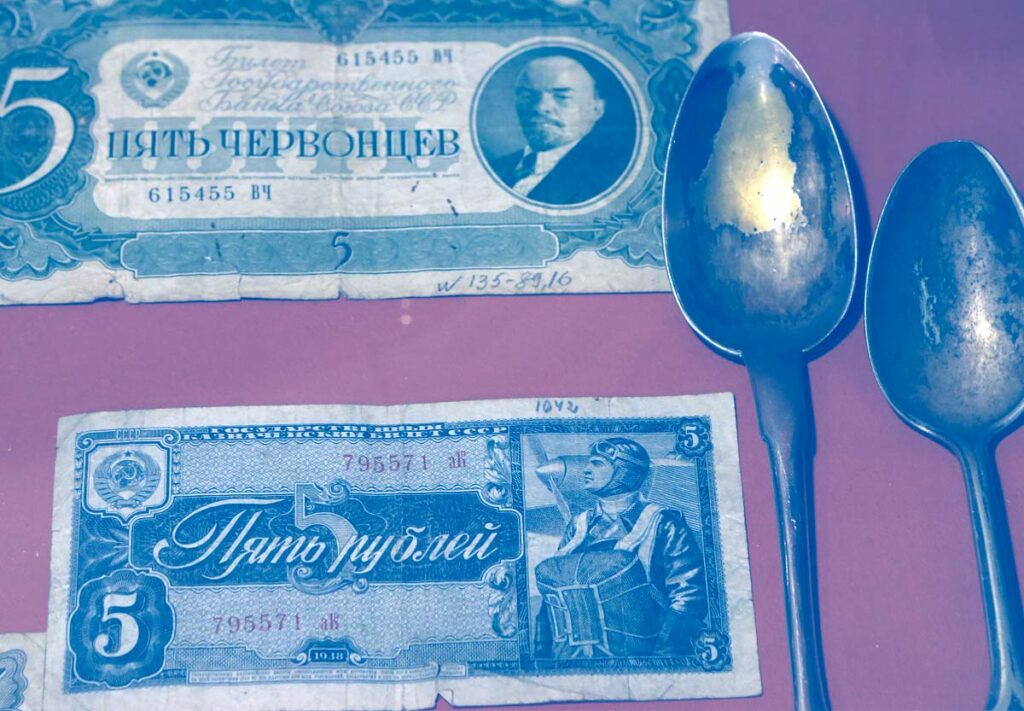

— Невесело нам жилось, несмотря на название, — горько усмехается она. — Нас двое, зарплата у мамы мизерная. Бутылку подберем, сдадим, пять рублей получим — вот и хлеб.

Мама без выходных, без отпуска работала. На заводе талоны на одежду и обувь давали, нас одевала, а себе юбку сшила из того одеяла, что в эвакуацию с собой брали.

Я хотела работать после 8-го класса пойти, она сказала — «учись». Мы с Борей оба техникумы закончили — вытянула нас. Умерла, когда 50 лет было: сердце больше не выдержало, давление поднялось, парализовало прямо в трамвае. Боря ее с остановки на руках принес.

После техникума Зоя Алексеевна уехала в Тамбов, где всю жизнь проработала на химическом предприятии: мастером, начальником цеха. На пенсии вместе с мужем перебрались в Омск, к дочери.

— Он умер, а я все скриплю, — опять плачет она. — Ничего хорошего ни мы, ни родители наши в жизни не видели. Все война, будь она проклята. Я больная вся, Боря, братик мой, уже умер. К маме на могилку в Ленинград, наверное, уже не съезжу. Но дочке, внуку показала — не забудут.

С этим плакатом внуки Зои Алексеевны Пенязевой идут в Бессмертном полку

Черный рынок и цинга

– Правда ли, что еды в городе было больше, чем доходило до граждан, а руководство получало сверх нормы?

– Это очень сложный вопрос. Существует огромная мифология с хэштегом «персики в Смольном», но дело в том, что чеков и накладных на эти персики мы не обнаруживаем.

Мы обнаруживаем бесконечное количество легенд, мифов, а также устных свидетельств.

Я работаю с дневниками Веры Инбер, которая была во время блокады женой человека, возглавлявшего больницу Эрисмана. Есть много свидетельств о том, что люди, приходившие в гости к Инбер, обращали внимание на чудесную сахарницу с сахаром, на чаепитие, к которому приглашала их поэтесса. Поэтесса, между прочим, сама страдала цингой во время блокады, как и Всеволод Вишневский, как и Николай Тихонов – люди, казалось бы, возглавлявшие какие-то властные структуры вокруг искусства, культуры, литературы. Как и Берггольц, которая летала в Москву в самом начале весны 1942 года.

Кому-то из них можно было вылететь, но при этом, если мы читаем дневники, мы понимаем, что эти люди все равно страдали. Никто из нас в страшном сне не хотел бы болеть цингой. По моим данным, люди во власти не жили невероятно роскошной жизнью. Они жили другой жизнью. Они не были на грани смерти, потому что цингу и дистрофию разделяет огромное медицинское физиологическое расстояние.

У нас нет документов о том, как на самом деле жил и якобы жировал Смольный. Но у нас этих документов нет, потому что, насколько мне известно, историки не были допущены во многие части архива Смольного, где, наверное, и можно было бы получить более точную информацию о том, что же там происходило.

Допуска не произошло, и это одна из главных проблем не только для исследователя, но и для общества. Это отсутствие прозрачности, отсутствие доступа к историческому знанию. По этой причине многое до сих пор остается на уровне легенд и мифов.

– Существовал ли в блокаде черный рынок?

– Здесь что-то удалось узнать Никите Ломагину и его команде, которые, в частности, работали в архивах секретной полиции – выражаясь высоко, в архивах Большого дома. И очевидно, что черный рынок существовал. Об этом очень много свидетельств, в городе была крайне развита спекуляция.

Черный рынок, каннибализм – было бы странно, если бы этого не было, как это ни страшно произносить. В городе с многомиллионным населением, лишенном еды, начинается отчаянный поиск, борьба за выживание, и в ход идут все возможные и невозможные методы и усилия. Возвращаясь к занятиям Холокостом: известно, что в ситуациях крайнего голода включаются все механизмы выживания.

Когда изучают гетто, говорят и о черном рынке, и о проституции. Таков человек. Так что да, черный рынок неистовствовал.

Что читать о блокаде?

– Какие источники важно читать, изучая историю блокады?

– Я абсолютно уверена, что сегодня историю блокады можно и нужно изучать, читая блокадные дневники. У нас есть эта возможность, за последние 20 лет опубликовано достаточное количество дневников, чтобы человеку, желающему всерьез понять, что же происходило в городе, можно было это сделать.

Есть великие дневники, например дневник Любови Шапориной. Очень важен для меня дневник архивиста Князева, он замечательный, огромный. Существуют не дневники, но дневники-воспоминания Лидии Гинзбург и Евгения Шварца. Но также, конечно, существуют дневники не литературных людей, а просто жителей города всевозможных профессий. Европейский университет начал замечательную серию о дневниках, сейчас вышел второй том об эвакуации, где люди разных уровней образованности, социальной ответственности и вменяемости, подростки, старики пишут о блокадном сообществе, о состоянии города.

Сравнивая эти дневники, разные способы поведения и разные способы блокадного письма, ты узнаешь, что же происходило в городе. У нас есть этот источник, в отличие от ГУЛАГа, от Освенцима, где дневники не могли существовать. Читая дневник, ты сразу оказываешься в зиме 1941 года.

Огромный вклад сделала команда Миши Мельниченко и сайт «Прожито». Там, например, находится очень важный для меня лично дневник художницы Татьяны Глебовой, ученицы Филонова, подружки Хармса и Введенского.

Мне кажется, нет никакого более прямого и непосредственного способа оказываться там, как читать эти нецензурированные дневники. Читая их, мы получаем ответы на огромное количество вопросов.

Работа в блокадном города: заводы, холодные театры, кино о мире

Ленинград был одним из крупнейших промышленных центров СССР, поэтому даже во время блокады он продолжал снабжать фронт боеприпасами и техникой, замечает Асташкин. При этом предприятиям не хватало деталей и ресурсов, поэтому приветствовались рационализаторские предложения.

«Руководство вынуждено было искать более простые решения в промышленности», – говорит историк.

Жители блокадного города, несмотря на тяжелейшие бытовые условия, продолжали трудиться на заводах. Этот аспект, подчеркивает Асташкин, историки активно исследовали как в советское время, так и сейчас. Однако журналисты, по его словам, все больше занимаются темой работы других учреждений в блокадном Ленинграде, в том числе – культурных. В городе работали театры, филармонии, кинотеатры. Но дневники жителей показывают, что горожан культурная жизнь интересовала мало, говорит исследователь.

«Это была второстепенная сфера по сравнению с первостепенными вопросами – как победить голод и холод? Стихи Берггольц, седьмая симфония Шостаковича и так далее – это, несомненно, яркие события. Но для человека гораздо важнее было получить что-то из продовольствия. Поэтому в дневниках очень скупо писали про культуру», – отмечает Дмитрий Асташкин.

При этом большинство театров из Ленинграда эвакуировали к августу 1941 года. Осенью многие вовсе закрылись.

«Чаще всего вспоминают про «Театр музыкальной комедии». Он был практически единственным, который существовал во время блокады. И он был далек от тех ассоциаций к слову «театр», которые у нас есть сейчас. Это было затемненное холодное место, где люди сидели в верхней одежде. Спектакли часто прерывались на воздушную тревогу, все бежали в бомбоубежище.

Актеры падали в голодные обмороки», – рассказывает исследователь.

Многие кинотеатры во время блокады закрылись, потому что не могли работать без электричества. Некоторые открылись весной 1942 года. К осени того же года в городе работал 21 кинотеатр.

«Люди ходили туда развеяться, получить картины мирной жизни, далекой от ужасов войны. Это была своеобразная попытка «вырваться за пределы», поэтому показывали в основном развлекательные картины. Появлялись на экранах и пропагандистские ленты – про оборону Москвы зимой 1941-го и про оборону Ленинграда. Но в большинстве жители хотели смотреть развлекательное кино», – рассказывает Асташкин.

Во время подготовки знаменитой Седьмой симфонии приходилось искать оркестрантов по всему городу. Многие музыканты к тому времени умерли от голода и холода.

Про эвакуацию детей в 1941 году

В сентябре массовая эвакуация стала невозможно из-за движения фронта, рассказывает Дмитрий Асташкин. По его словам, еще летом 1941-го многие жители не хотели покидать город, так как верили сообщениям советского правительства о том, что противник будет разбит в ближайшее время. В связи с этим в начале осени частота упоминания эвакуации детей снижается. В декабре, когда установился лед, власть вновь подняла эту тему – обсуждался пеший переход по льду Ладожского озера.

За осень ленинградское общество познало множество страданий, отмечает Асташкин. Это изменило отношение матерей к эвакуации. Авторы дневников отмечают это резкое изменение за три месяца.

«Возобновилась эвакуация заводов и рабочих с семьями, но пешим порядком. Километров 200 надо идти путь через Ладогу. Нелегкое путешествие, но многие соглашаются даже с детьми, лишь бы прочь из Ленинграда. А как приходилось уговаривать людей 3 месяца тому назад, как все упирались! Теперь же, когда дети стоят вплотную рядом с голодом – другой разговор.

А детей в Ленинграде невероятно много, будто их и вовсе не вывозили. Очень страшно за них», – писала ленинградка Ирина Зеленская 5 декабря 1941 года.

По пути пешком женщины и дети пытались просить помощи у шоферов грузовиков. В некоторых дневниках пересказываются слухи о том, что машины давили людей, которые хватались за колеса:

«Их знакомый военный приехал с Ладоги, насмотревшись на пешую эвакуацию. Люди замерзали. Матери теряли детей, возвращались и находили их мертвыми. Толпы бросались на проезжающие машины, хватались за колеса, бросались под автомобили, которые ехали, катились дальше с окровавленными колесами», – писала художница, переводчица, создательница первого в советской России театра марионеток Любовь Шапорина 18 декабря 1941 года.

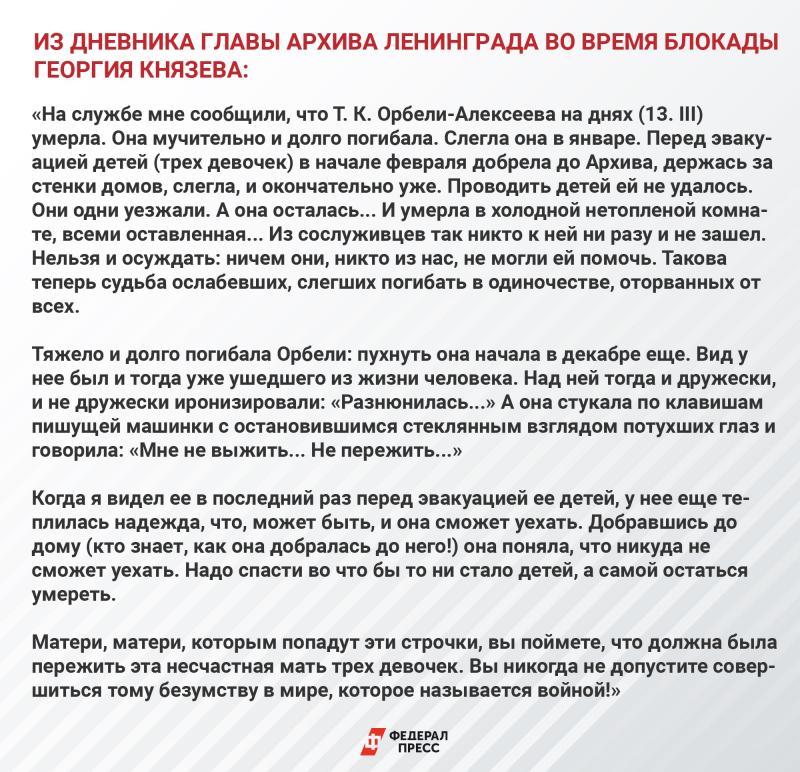

Некоторые матери самоотверженно готовили своих детей к эвакуации, откладывали для них продукты, а сами болели от голода и умирали, замечает Асташкин. Глава Архива Академии наук СССР В Ленинграде Георгий Князев описал смерть жены академика Иосифа Орбели, которая эвакуировала трех дочерей, но сама не смогла уехать.

Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева. Иллюстрации: Маргарита Неклюдова

Подписывайтесь на ФедералПресс в Дзен.Новости , а также следите за самыми интересными новостями СЗФО в канале Дзен . Все самое важное и оперативное — в telegram-канале « ФедералПресс ».

Были голодными, но в тепле: как люди выживали в блокадном Ленинграде

В среду, 18 января, исполнилось 80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. «Вечерняя Москва» удалось поговорить с жителем осажденного города 86-летним Александром Тимофеевым. На момент начала блокады города Саше было четыре с половиной года. Семья жила в рабочем поселке Жерновка. Отец Александра Георгий работал на Охтинском химкомбинате.

Его гараж стоял практически на «Дороге жизни» (единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро во время Великой Отечественной войны. — «ВМ»). Отец Александра прямо у дома выкопал бомбоубежище. Скользкие ступеньки к укрытию блокадник помнит до сих пор. Охтинский комбинат был рядом с поселком.

Немцы, целясь в него, часто промахивались, и их снаряды попадали по жилым домам. — Папа говорил, что на Порховском кладбище был огромный ров, куда складывали безымянные тела, — продолжает Тимофеев. Семью Тимофеевых спасало то, что у них росла капуста на грядке. Ее солили.

А еще был сарай с дровами. — Мы были хоть и голодными, но в тепле, — делится ленинградец. — Однажды моя сестра Нина пошла за хлебом в булочную. К ней подошел мужик и предложил взять на карточки вместо черного хлеба белый. Она дала карточку, а тот убежал. Отец пошел на работу, рассказал начальству. Начальник помочь не смог.

Дал лишь три бутылки спирта.

Но однажды солдаты попросились на постой. Они приволокли мешок с лошадиными костями. Мама что-то сварила им из этих костей, отец угостил их спиртом. А когда они уехали, то в сенях нашелся еще мешок. Мама три дня боялась его трогать.

А потом отец сказал: «Катя, вари, они оставили специально!» — Мы пережили зиму 1941 года, — вспоминает Александр Георгиевич. — А в 1942 году старшая сестра Зоя пошла в армию. А Нина устроилась в Театр Музкомедии. И хоть не имела профильного образования, пела в опереттах. Когда создали фронтовые бригады, Нина ездила с выступлениями. Иногда попадала вместе с Клавдией Шульженко. Говорила: «Если бы мы запели с Клавой, ее бы не было слышно!»