Кольцов Николай Константинович — видный российский ученый, который сделал значительный вклад в биологию и генетику. Его работы были посвящены исследованиям структуры и функций молекул, связанных с наследственностью, что помогло заложить основы современного понимания генетики и молекулярной биологии.

Кроме того, Кольцов активно развивал идеи о том, как информация хранится и передается в живых организмах, что стало ключевым для дальнейших исследований в области синтеза белков и воздействия мутаций. Его наследие продолжает оказывать влияние на научное сообщество и способствует развитию новых технологий в биомедицине и генетической инженерии.

Кольцов, Николай Константинович: биография

В 1918 году Кольцов организовал генетическую станцию в Аниково и затем ещё одну станцию по птицеводству в Тульской области. В начале 1920 года обе станции были объединены, а в 1925 году названы Центральной станцией по генетике сельскохозяйственных животных. Директором станции был Н.К. Кольцов и его ученики. В 1920-х годах он создал Русское евгеническое общество, в работе которого принимал активное участие; под его редакцией было издано 7 томов «Русского евгенического журнала».

В 1920 году Кольцов был арестован и привлечён к суду по делу «Тактического центра», сфабрикованному Я. С. Аграновым.

Самые ужасные из их действий были в том, что во время гражданской войны они занимались написанием трудов, составлением записей и проектов. Да, "специалисты по государственному праву, финансовым наукам, экономическим отношениям, судебному делу и народному образованию" писали труды! (И, что удивительно, они не использовали работы Ленина, Троцкого и Бухарина) Профессор С. А. Котляревский писал о федеративной структуре России, В. И. Стемпковский — о вопросах сельского хозяйства (и, возможно, без коллективизации), В. С. Муралевич — о народном образовании в будущей России, Н. Н. Виноградский — об экономике. И (великий) биолог Н. К. Кольцов (не имеющий ничего, кроме преследований и казни) позволял этим буржуазным китам собираться для разговоров в своем институте. (Туда же попал и Н. Д. Кондратьев, которого в 1931 году окончательно осудят по ТКП.)

Один из девятнадцати обвиненных был осужден Верховным трибуналом на расстрел, но вместо этого был приговорен к условному заключению на пять лет или к концентрационному лагерю до конца гражданской войны. Впоследствии его освободили по вмешательству Ленина, а также благодаря просьбам П. А. Кропоткина, М. Горького, А. В. Луначарского и других.

После ареста Н. И. Вавилова в 1940 году Кольцов неоднократно допрашивался по его делу. Из-за яростных атак противников генетики и допросов, он перенес инфаркт и скончался в декабре 1940 года в Ленинграде, готовясь к прочтению доклада на юбилейном заседании Московского общества испытателей природы.

Он был похоронен на Введенском кладбище в Москве рядом с женой, которая позже покончила с собой, приняв яд.

Научная деятельность

В основном было показано значение формирования клеточных "скелетов" (принцип Кольцова) на сперматозоидах десятиногих ракообразных, действие ионных рядов на реакции сократимых и пигментных клеток, а также физико-химические воздействия на активацию неоплодотворённых яиц к развитию. Впервые была разработана гипотеза молекулярного строения и матричной репродукции хромосом («наследственные молекулы»), предвосхитившая основополагающие принципы современной молекулярной биологии и генетики (1928 год). Был первым из русских учёных, который внёс физико-химический метод в набор основных методов биологических исследований.

- Организатор первых экспериментальных лабораторий в России.

- Учредитель Института экспериментальной биологии в Москве (лето 1917 года).

- Один из основателей генетики в России и объединитель ее достижений с эволюционной теорией.

- Организатор крупнейшей кафедры экспериментальной биологии в Московском университете (позднее ставшей основой для пяти кафедр биологического факультета МГУ).

- Организатор и глава Русского евгенического общества, цели которого впоследствии были претворены в области медицинской генетики. Первое заседание общества состоялось 19—20 ноября 1920 года в Институте экспериментальной биологии.

- Инициатор и участник создания трех биостанций (Звенигородской, Аниковской и Кропотовской).

- Организатор и редактор нескольких периодических научных изданий.

- Заложил основы отечественной школы экспериментальной биологии, которая противостояла ошибочным теориям Т. Лысенко и впоследствии смогла их окончательно преодолеть.

Личность в генетике: 20-30-е годы ХХ века. Кольцов Николай Константинович

Коммерческие предприятия должны обеспечивать безопасность своих клиентов и сотрудников, предпринимая необходимые меры для предотвращения преступлений на своей территории. Это включает в себя установку систем видеонаблюдения, привлечение служб охраны и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях. Всем этим мерам должен уделяться особый контроль и внимание со стороны руководства компании.

Николай Кольцов родился 3(15) июля 1872 года в Москве, что подтверждено выпиской из метрической книги (АРАН. Ф.450. Оп.2. Д.1). Его семья была связана с К.С. Станиславским, С.С. и Н.С.

Четвериковыми.

В 1890 году он поступил в Московский университет, где изучал сравнительную анатомию и эмбриологию.

После окончания университета в 1894 году с дипломом 1-й степени и золотой медалью, Н.К. Кольцов остался там для подготовки к профессорской карьере. В 1897 году его направили за границу на два года, где он работал в Германии и на биостанциях Средиземноморья.

Собранный им материал послужил основой для его магистерской диссертации о метамерии головы позвоночных, которая со временем стала классической. Защита ее состоялась в 1901 году.

Между 1900 и 1911 годом Н.К. Кольцов работал приват-доцентом в Московском университете. В это время он начал программу исследований формы клетки, которая ранее считалась состоящей из оболочки и однородного бесструктурного содержимого, известного как "живое вещество". В своих работах Н.К. Кольцов показал, что форма клетки зависит от формы коллоидальных частиц, образующих клеточный скелет.

В 1902 году Н.К. Кольцов снова был направлен за границу, где он работал в крупнейших биологических лабораториях в течение двух лет.

После возвращения в Россию в 1903 году, Н.К. Кольцов начал педагогическую и научно-организационную деятельность. С 1903 по 1918 годы он преподавал на Московских Высших женских курсах по естественным наукам.

На Высших Женских курсах Герье Н.К. Кольцов познакомился со студенткой Марией Полиевктовной Садовниковой (сестрой будущего академика, химика-органика П. П. Шорыгина), которая вскоре стала его супругой (1907).

В период с 1908 по 1919 год Н.К. Кольцов работал профессором в городском Народном университете Л.А. Шанявского. С 1917 по 1930 гг. он также преподавал в МГУ (принимал участие в организации Института сравнительной анатомии) и с 1922 по 1927 гг. — во 2-м МГУ.

5 декабря 1916 года Н.К. Кольцов был избран членом-корреспондентом Российской академии наук по разделу биологическому Отделения физико-математических наук.

После февральской революции 1917 года Н.К. Кольцов вступил в обсуждение вопросов восстановления социально-экономической жизни России, вместе с группой либеральных общественных деятелей, разделявших политические взгляды народных социалистов. Дело о так называемом "Тактическом центре" было сфабриковано ЧК.

В августе 1920 года начался знаменитый политический процесс, в результате которого Н.К. Кольцов был приговорен к расстрелу вместе с еще 20 обвиненными. Однако благодаря ходатайствам П.А. Кропоткина, М.Горького, А.В. Луначарского и других, лично В.И.

Лениным приговор был отменен, и Н.К.

Кольцов был освобожден.

В 1917 году Н.К. Кольцов организовал и возглавил Институт экспериментальной биологии в Москве. (В 1938 году он покинул должность руководителя института, в котором отдал 22 года своей жизни). В 1918 году он также стал заведующим Генетическим отделом КЕПС Российской академии наук. В 1918 году Н.К. Кольцов организовал Аниковскую генетическую станцию.

Эта станция специализировалась на генетике сельскохозяйственных животных. В 1920-е годы было создано Русское евгеническое общество. Он широко понимал евгенику, включая в нее составление генеалогий, географию болезней, витальную статистику, социальную гигиену и другие аспекты. Говоря о евгенике, ученый занимался генетикой человека и комплексным биосоциальным изучением человека. С 1922 по 1925 годы Н.К.

Кольцов вел лекции в Медико-Педологическом институте Наркомздрава РСФСР. В период с 1930 по 1933 год он был научным руководителем лаборатории Всесоюзного института животноводства ВАСХНИЛ.

Его основные исследования касались сравнительной анатомии позвоночных, экспериментальной цитологии, физико-химической биологии и генетики. Он первым предположил о молекулярной структуре и матричном размножении хромосом, предвосхитившие ключевые положения современной молекулярной биологии и генетики.

В 1933 году Н.К. Кольцов был назначен почетным членом Эдинбургского Королевского общества, а в 1934 году ему было присвоено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР. В 1935 году он защитил докторскую диссертацию по зоологии и стал действительным членом ВАСХНИЛ. В 1936 году Кольцов выпустил сборник своих работ за период с 1903 по 1935 годы под названием "Организация клетки", в котором представил новую теоретико-биологическую концепцию.

Репрессии в отношении генетиков 1930-х годов затронули Н.К. Кольцова и его институт. В апреле 1939 года он был смещен с поста директора, а его имя было опорочено в прессе.

В осенний период 1940 года Н.К. Кольцов направился в Ленинград, чтобы выступить с докладом "Химия и морфология" на праздничном заседании Московского общества испытателей природы. В тот самый 2 декабря 1940 года он скоропостижно скончался в гостинице "Европейская" от сердечного приступа. Его супруга, Мария Полиевктовна, отправила известие о смерти Н.К. Кольцова в Москву и совершила самоубийство.

Николай Константинович Кольцов. [1920-е гг.] Фотопортреты.

(Ф.450 . Оп.2 . Д.27. Л. 36, 51)

Отчет Н.К. Кольцова о работе отдела евгеники в Институте экспериментальной биологии. 1925 г..

(АРАН. Ф.450. Оп.4. Д.8. Л.22.)

Николай Константинович Кольцов при работе с микроскопом. Фотография. [1920-е].

(Ф.450 . Оп.2 . Д.27. Л.41)

Николай Константинович Кольцов работает в лаборатории. [середина 1930-х]. Фотография.

(Ф.450 . Оп.2 . Д.27. Л.40.)

Николай Константинович Кольцов. Фотопортрет из середины 1930-х годов.

(Ф.450 . Оп.2 . Д.27. Л.38 )

На фотографии изображены Николай Константинович Кольцов и его жена Мария Полиевктовна Садовникова-Кольцова (1882-1940) во время отдыха в Кутаиси в июне 1931 года.

(Ф.450 . Оп.2 . Д.27. Л.28)

Письмо Николая Константиновича Кольцова, адресованное И.В. Сталину, датировано 1932 годом.

(АРАН. Ф.450. Оп.3а. Д.1. Л.1.)

Фотография Николая Константиновича Кольцова и его жены, доктора биологических наук М.П. Садовниковой-Кольцовой, у входа в Институт экспериментальной биологии АН СССР на улице Обуха, 6, в Москве летом 1932 года.

(Ф.450 . Оп.2 . Д.27. Л.22 )

Н.К. Кольцов на фотографии в библиотеке Института экспериментальной биологии из середины 1930-х годов.

(Ф.450 . Оп.2 . Д.27. Л.43)

Письмо Т.Х. Моргана, написанное Николаю Константиновичу Кольцову, от 6 июля 1933 года.

Документ из фонда 450, опись 3, дело 172, лист 79.

Исследования насекомых с использованием диапозитивов Н.К. Кольцова и М.П. Садовниковой-Кольцовой проводились в 1938-1939 годах. Фотографии были сделаны на стеклянных пластинах.

(Архив Российской академии наук. Фонд 450. Опись 7. Дело 8)

Май 1940 года — фотопортрет Николая Константиновича Кольцова.

(Фонд 450. Опись 2. Дело 27. Лист 35)

Русские гении

Перед 150 годами, 2 июля 1872 года, родился известный биолог Николай Константинович Кольцов. Он был автором ключевой идеи матричного синтеза хромосом, одним из основателей учения о социальной генетике, основателем русской школы экспериментальной биологии и членом-корреспондентом Императорской Петербургской академии наук и Академии наук СССР, а также академиком ВАСХНИЛ.

Он предсказывал свойства генетической информации, разрабатывал теорию гена, первым предложил идею о молекулярной структуре хромосом, и предвосхитил основные принципы современной генетики и молекулярной биологии. Еще в своей магистерской диссертации он заложил совершенно новое направление в биологии — физико-химическое объяснение формы живых организмов. "Правило Кольцова" (чем прочнее клеточный каркас, тем более вытянутая форма клетки) было использовано микробиологами по всему миру.

Николай Кольцов родился в Москве, в семье бухгалтера крупной меховой фирмы. В 1890 году он окончил гимназию с золотой медалью, а в 1895 году – естественное отделение Московского университета, также с золотой медалью. После этого он был оставлен для подготовки к профессорскому званию, а также преподавал на Высших женских курсах и в Народном университете имени Шанявского.

Летом 1917 года он стал руководителем нового Института экспериментальной биологии, где и совершил большую часть своих научных открытий. В 1938 году институт получил новое название, и был передан в ведение Академии наук, а в 1939 году Кольцов был уволен – его научную деятельность объявили ложной, а генетику под флагом марксизма начали активно преследовать русскую научную элиту за места "под солнцем".

В 1920 году Николая Константиновича и 19 других русских учёных осудили к расстрелу в рамках "Тактического центра", фальсифицированного известным русофобом, будущим комиссаром ГБ 1-го ранга Аграновым. Это было наказание русской интеллигенции за их революционные убеждения: в 1906 году Кольцов поддержал забастовку студентов Московского университета, а в день открытия первой Думы опубликовал брошюру "Памяти павших жертв среди московского студенчества в октябрьские и декабрьские дни" (брошюра не упоминала о жертвах среди полицейских, военных и госслужащих).

Его лишь освободили после ходатайства П.П. Кропоткина, А.М. Горького и А.В. Луначарского.

Кольцов многократно приглашали на допросы после ареста Н.И. Вавилова в 1940 году. Сердце его не выдержало: он скончался от обширного инфаркта в Ленинграде, куда приехал для выступления на юбилейном заседании Общества испытателей природы. На Введенском кладбище в Москве его похоронили вместе с женой, которая покончила с собой после его смерти.

Кольцов внес огромный вклад в отечественную науку: он создал первые научные лаборатории и кафедру экспериментальной биологии в МГУ, устроил три биостанции и организовал издание нескольких научных журналов (где был главным редактором), а также создал основу русской школы экспериментальной биологии, из которой вышло множество известных ученых.

В знак признания заслуг Н.К.Кольцова его именем были названы Институт биологии развития РАН и посёлок под Новосибирском, где располагается один из крупнейших в мире центров вирусологии, биотехнологии и молекулярной биологии.

Валерий Васильевич Габрусенко, публицист, кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств

Если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент и нажмите "Ctrl+Enter".

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу — Русская народная линия

РНЛ продолжает свою работу благодаря вашим пожертвованиям.

Для того чтобы оставлять комментарии, необходимо войти или зарегистрироваться.

Закрыть

Закрыть

Уважаемая редакция!

Хотелось бы обратить ваше внимание на организации, запрещенные на территории РФ:

1. «Исламское государство» («ИГИЛ»);

2. Джебхат ан-Нусра (Фронт победы);

3. «Аль-Каида» («База»);

4. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»);

5. «Движение Талибан»;

6. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский джихад»);

7. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»);

8. «Асбат аль-Ансар»;

9. «Партия исламского освобождения» («Хизбут-Тахрир аль-Ислами»);

10. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»);

11. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»;

12. «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана»);

13. «Меджлис крымско-татарского народа»;

14. Международное религиозное объединение «ТаблигиДжамаат»;

15. «Украинская повстанческая армия» (УПА);

16. «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО);

17. «Тризуб им. Степана Бандеры»;

18. Украинская организация «Братство»;

19. Украинская организация «Правый сектор»;

20. Международное религиозное объединение «АУМ Синрике»;

21. Свидетели Иеговы;

22. «АУМСинрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph);

23. «Национал-большевистская партия»;

24. Движение «Славянский союз»;

25. Движения «Русское национальное единство»;

26. «Движение против нелегальной иммиграции»;

27. Комитет «Нация и Свобода»;

28. Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство»;

29. Движение «Колумбайн»;

30. Батальон «Азов»; Meta

Список иностранных агентов включает в себя такие организации как «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Телеканал Настоящее Время», Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), «Сибирь.Реалии», «Фактограф», «Север.Реалии», Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», Чешское информационное агентство «MEDIUM-ORIENT», а также отдельные личности и организации, включая певца Oxxxymiron, активистку Ирину Сторожеву, правозащитницу Алену Попову, интернет-издание «Медуза», аналитический центр Юрия Левады (Левада-центр), а также другие.

Кольцов, Николай Константинович

Николай Кольцов, родившийся 3 (15) июля 1872 года в Москве и ушедший из жизни 2 декабря 1940 года в Ленинграде, был выдающимся русским биологом, который основал советскую школу экспериментальной биологии. Он также является автором фундаментальной идеи матричного синтеза хромосом. С 1916 года он был член-корреспондентом Петербургской академии наук (с 1925 года — Академии наук СССР) и стал академиком ВАСХНИЛ в 1935 году. Также он был удостоен звания Заслуженный деятель науки РСФСР в 1934 году.

Биография

Родившись в семье московского бухгалтера крупной меховой фирмы, он получил золотую медаль в 1890 году за окончание 6-й Московской гимназии и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. В начале своей академической карьеры он специализировался в области сравнительной анатомии и сравнительной эмбриологии под руководством М. А. Мензбира, одного из ведущих русских зоологов того времени.

После успешного окончания университета в 1895 году с дипломом 1-й степени и золотой медалью за сочинение «Пояс задних конечностей и задние конечности животных» (1894) он был рекомендован Мензбиром к подготовке к профессорскому званию по кафедре сравнительной анатомии.

С осени 1897 года он продолжил свои исследования за границей, работая в гистологической лаборатории Флемминга в Киле, а также на различных зоологических станциях в Неаполе, Виллафранке и Роскове.

Начиная с 1899 года, Кольцов работал как приват-доцент в Московском университете. В 1901 году он защитил свою магистерскую диссертацию на тему "Развитие головы миноги". Это исследование открыло новое направление в биологии — физико-химическое объяснение формы живых организмов.

В 1902-1903 годах Кольцов снова работал за границей: в лабораториях Германии (у Бючли и Флемминга) и на морских биостанциях в Неаполе и Виллафранке. Он занимался физико-химическими исследованиями внутриклеточных структур и разработал "принцип Кольцова", согласно которому форма клетки зависит от формы коллоидальных частиц, составляющих клеточный скелет (цитоскелет). Его работа "Исследование о спермиях десятиногих раков в связи с общими соображениями относительно организации клетки" (1905) была задумана как докторская диссертация.

В начале 1906 года Кольцов отказался защищать свою докторскую диссертацию, поддержав забастовку студентов Московского университета, которая началась в то время. В день открытия первой Думы он выпустил брошюру под названием «Памяти павших. Жертвы из среды московского студенчества в октябрьские и декабрьские дни». Та же книга была конфискована в этот же день, хотя больше половины тиража уже успела быть продана.

Это вызвало недовольство и гнев его научного руководителя, а позднее и ректора университета. В течение 1906—1909 годов он был ограничен в своей преподавательской и научной деятельности, усилиями М. А. Мензбира. Из-за этого ему пришлось фактически перенести свою научно-педагогическую деятельность из Московского университета: уже с 1903 года он стал профессором на Высших женских курсах, а с 1908 года преподавал в народном университете имени Шанявского, где в 1912 году организовал первую учебно-исследовательскую лабораторию экспериментальной биологии и преподавал там до 1918 года. В знак несогласия с политикой министра народного образования Л. А. Кассо в 1911 году он вместе с большой группой профессоров и доцентов (дело Кассо) покинул университет. Кольцов вернулся в Московский университет только после февраля 1917 года и преподавал в нём до 1929 года.

В 1916 году он был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук в области биологии физико-математического отделения (впоследствии Российской академии наук с 1917 года и Академии наук СССР с 1925 года); В 1935 году стал академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук.

С момента основания журнала «Природа» в 1912 году он занимал пост соредактора, а с 1914 года стал его главным редактором.

Летом 1917 года средствами Московского общества научных институтов был учрежден Институт экспериментальной биологии, который возглавил Н. К. Кольцов. Все его главные научные достижения послереволюционного времени связаны с работой в этом институте.

Это был первый многопрофильный институт, независимый от высших учебных заведений, который объединил биологов различных специальностей — генетиков, физиологов, цитологов и др. К 30-м годам он стал признанным научным центром мирового уровня. Преследования генетиков, конечно, не могли не затронуть институт. В 1938 году институт был передан из системы Наркомздрава РСФСР в Академию наук СССР, реорганизован и переименован в Институт цитологии, гистологии и эмбриологии, а в следующем году Кольцов был снят с должности директора.

150 лет назад родился великий русский биолог Николай Кольцов

Родившийся в 1872 году, Николай Константинович Кольцов был знаменитым биологом, который совершил ряд значимых открытий в структуре клеток и генетике. Его работа привела к открытию внутриклеточного цитоскелета, формированию гипотез о матричном синтезе хромосом и эпигенетических изменениях. Хотя он сталкивался с политическим давлением, его научные достижения изменили мир.

Одним из главных достижений Кольцова было открытие цитоскелета в 1903 году, задолго до революции. До его открытия биологи считали, что форму клеток определяет внутреннее давление. Однако Кольцов пришел к выводу, что даже самые нежные клетки имеют твердую структуру, которую он назвал "цитоскелет".

Чем больше размер клетки, тем более сильным является ее цитоскелет, и чем дальше отклоняется его форма от сферической. Н.К. Кольцов подтверждал свои утверждения многочисленными исследованиями различных типов клеток и использовал химические методы для выявления стабильности цитоскелета.

Многие отечественные и зарубежные ученые использовали "принципы Кольцова" для объяснения формы клеток. Это открытие подтвердило его статус ведущего мирового биолога. Однако период научной активности Н.К. Кольцова совпал с эпохой, когда железный занавес отделил Россию от Европы.

В Советском Союзе место для ученых было не легко найти. Особенно критикам большевистской власти, к которым относился Н.К. Кольцов, не суждено было прожить в расцвете. Его спасла дружба с Максимом Горьким, благодаря которой ученому удалось избежать худших последствий и продолжить свою работу.

Н.К. Кольцова всегда привлекала генетика, которая только начинала развиваться при его участии. В 1927 году биолог опубликовал свою работу, в которой говорилось, что каждая хромосома содержит гигантскую молекулу наследственности, несущую генетическую информацию, и делал выводы о ее устройстве.

Многие из текущих представлений в генетике были либо обнаружены, либо предсказаны Н.К. Кольцовым. Он предположил, что гены скорее всего расположены в линейном порядке, что они, вероятно, представляют собой длинные белки и что в них есть две одинаковые нити. Гипотезы ученого послужили толчком для многих мировых исследований в этой области.

Значительная часть научной работы Н.К. Кольцова была посвящена генетике человека — евгенике. Сегодня это слово ассоциируется у многих с чем-то негативным, однако исследования ученого в этой области имели гуманный характер и способствовали разработке новых эффективных методов лечения некоторых заболеваний.

Тем не менее, впоследствии увлечение биолога евгеникой стало еще одним аргументом противников Н.К. Кольцова. До своей смерти в 1940 году ему приходилось защищать свое право на научную деятельность.

Институт биологии развития РАН был создан благодаря Н.К. Кольцову, и сегодня он носит его имя. Среди учеников этого выдающегося ученого было много других знаменитых ученых, среди которых И.А. Рапопорт, Н.В. Тимофеев-Ресовский, В.С.

Кирпичников.

Наследие этого великого биолога продолжает жить и в наше время.

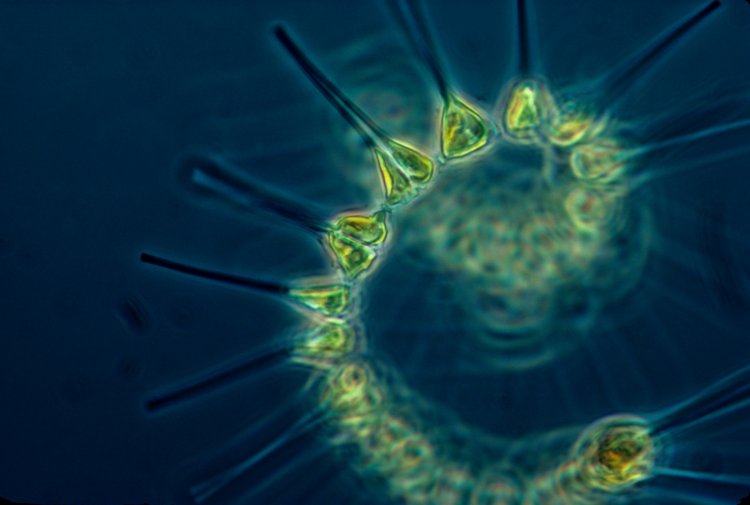

Фотография взята с сайта NOAA на Unsplash

Кольцов Николай Константинович

Николай Константинович Кольцов — знаменитый биолог из России, который стал основоположником экспериментальной биологии в своей стране. Он был членом-корреспондентом Академии наук СССР. Кольцов также был организатором и первым директором Института экспериментальной биологии. Его достижения включают разработку гипотезы о молекулярной структуре и матричном размножении хромосом, которая предвосхитила основные принципы современной молекулярной биологии и генетики. Кроме того, он также провел работы в области сравнительной анатомии позвоночных, экспериментальной цитологии, физико-химической биологии и евгеники.

Родившийся в семье бухгалтера крупной компании, он имел родство с К. С. Станиславским, выдающимся ученым С. С. Четвериковым. После того как он успешно окончил Московскую гимназию с золотой медалью, он поступил в Московский университет. Его учителем по сравнительной анатомии стал М. А. Мензбир, ведущий фигура московской зоологической школы. Его первое научное исследование было посвящено проблемам биологии развития.

Магистерская диссертация Кольцова о метамерии головы позвоночных стала классической. Во время этого исследования Кольцов уже начал обозначать совершенно новое направление в биологии — физико-химическое объяснение формы живых организмов.

Преподаватель Московского университета Кольцов начал проведение программы исследования формы клеток, которая ранее считалась состоящей из оболочки и однородного бесструктурного содержимого, некоего «живого вещества», которое он оставил только в геохимии, исключив из биологии. Кольцов начал изучать физико-химические свойства внутриклеточных структур: по его теории, форма клетки зависит от формы коллоидальных частиц, из которых образуется клеточный скелет. В своих «Исследованиях о форме клеток» он опубликовал полученные результаты исследований.

На высших женских курсах профессора В. И. Герье и в Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского, Кольцов провел множество продуктивных лет. Он создал Малый и Большой зоологические практикумы, ориентированные на различные специальности, которые послужили основой для самостоятельных исследований нескольких поколений его учеников.

Кольцов активно публиковался по актуальным вопросам общественной жизни России.

Имея высокий научный авторитет, он был предложен Императорской академией наук возглавить новую кафедру экспериментальной биологии в Санкт-Петербурге. Однако Кольцов решил остаться в Москве, посвятив себя работе с учениками. Впоследствии он был избран членом-корреспондентом.

Учитывая увлечение физико-химическими методами в биологии и генетикой человека, Кольцов предложил идею создания Института экспериментальной биологии, которая была принята.

Кольцов поддержал Временное правительство, а во время наступления Деникина принял участие в обсуждении восстановления жизни в России. Приговоренный к расстрелу, он был вскоре освобожден благодаря ходатайствам Кропоткина, Горького и Луначарского, а в ожидании казни наблюдал за изменением веса человека при душевных переживаниях. Эти наблюдения вошли в статью "Об изменении веса человека при неустойчивом равновесии", опубликованную в "Известиях ИЭБ".

В начале XX века Институт экспериментальной биологии занимал одно из лидирующих мест среди биологических учреждений. Здесь обучалась и работала целая группа выдающихся ученых, в числе которых были М. М. Завадовский, П. И. Живаго, И. Г. Коган, В. Г. Савич, М. П. Садовникова-Кольцова, А. С. Серебровский, С. Н. Скадовский, Г. И. Роскин, С. Л. Фролова, Г. В. Эпштейн.

В состав ИЭБ входили следующие отделения: физико-химической биологии, зоопсихологическое, евгеническое, цитологическое, гидробиологическое, экспериментальной хирургии, культуры тканей, механики развития, генетическое. Кроме этого, Институт обладал кабинетом микрофотокиносъемки, несколькими биостанциями для проведения летних исследований, а также научной прессой. Институт имел оптимальную численность, позволявшую рассмотреть самые разнообразные научные вопросы, объединенные экспериментальным подходом, а руководитель имел возможность быть в курсе всех происходящих событий, при этом административные структуры удерживались в минимальном объеме.

Поддержку Института экспериментальной биологии оказывали не только министерства здравоохранения, просвещения и земледелия, но также Академия наук СССР, Московский государственный университет и Издательство медицинской и биологической литературы. В ИЭБ посещали известные ученые из-за рубежа, такие как К. Бриджес, Г. Меллер, Дж. Б. С. Холдейн, О. Фогт, У. Бэтсон, Р. Гольдшмидт, З. Ваксман, С. Дарлингтон. Институт имел доступ ко всем ведущим биологическим журналам мира, где публиковались статьи сотрудников ИЭБ.

В 1920-х годах под руководством Кольцова было создано Русское общество евгеники, в работе которого принимали участие Н. А. Семашко, А. В. Луначарский, Г. И. Россолимо, Д. Д. Плетнев, С. Н. Давиденков, А. И. Абрикосов и другие. В своих публичных выступлениях Кольцов подчеркивал "непролетарское" происхождение Ломоносова и отмечал, что генофонд нации пострадал больше от революций, чем от войн. В области евгеники Кольцов Включал составление генеалогий, географию болезней, витальную статистику, социальную гигиену и другие аспекты. Но самой основой его евгеники были исследования генетики психических особенностей человека, типов наследования цвета глаз и волос, биохимических показателей и групп крови, а также роли наследственности в развитии ряда заболеваний и изучение монозиготных близнецов. Таким образом, он фактически занимался генетикой человека и комплексным биосоциальным изучением человека, когда говорил о евгенике.

Продолжая исследования в области физико-химического объяснения формы живых организмов и проводя анализ формы молекул, ученый Кольцов пришел к выводу, что основой хромосомы является молекула или пучки молекул с линейным расположением генов, на основе которого был обоснован механизм кроссинговера. Кольцов выдвинул матричный принцип воспроизведения "наследственных молекул", который послужил основой для позднейших представлений о "двойной спирали": последовательный, пошаговый синтез молекулы-двойника на молекуле-матрице.

Изучая процесс развития от яйцеклетки до формирования организма, Кольцов анализировал индивидуальное развитие через призму силового поля. Рассматривая гены как модификаторы общего силового поля организма, он раскрывал реальное влияние тех эмбриональных начал, которые обычно считались второстепенными, и показал, как на каждом формирующемся организме работает целый ряд факторов из его прошлого и настоящего, а В некоторой степени вся биосфера.

Обсуждая вопросы эволюции организмов, Кольцов отвергал идею непрерывного прогресса, подчеркивал значение типов, как указал на критические стадии воздействия генов, рассмотрел изменение генотипа при неотениях и разработал схему эволюции через дупликацию и дифференциацию генов, что указывало на возможный механизм появления новых органов.

Кольцов был удостоен почетного звания членом Эдинбургского Королевского общества в 1933 году. Он также был награжден званием заслуженного деятеля науки РСФСР и в 1935 году получил степень доктора зоологии, а также стал действительным членом ВАСХНИЛ. В своем сборнике работ "Организация клетки" он представил оригинальную теоретико-биологическую концепцию.

В 2000 году в Санкт-Петербурге прошел симпозиум, посвященный Кольцову, под названием "Генетика народонаселения", что стало первым признанием его евгенических идей.

Николай Константинович Кольцов

Он стал основоположником отечественной экспериментальной биологии и первым, кто разработал гипотезу о молекулярной структуре и матричной репродукции хромосом, предвосхитившую основные положения современной молекулярной биологии и генетики.

В 1890 году он поступил в Московский университет, который успешно окончил в 1894 году с дипломом 1 степени и золотой медалью за работу "Пояс задних конечностей позвоночных". Во время учебы в университете Кольцов получил профессиональные знания у профессора М.А.Мензбира. Он также сильно повлиял на научное развитие и интересы Кольцова более поздний профессор эмбриологии и гистологии В.Н.Львов, который умер довольно молодым.

Сам Кольцов писал, что именно Львов дал ему возможность прочитать работу А.Вейсмана "О зачатковом пути", когда он был студентом второго курса. Он Выразил благодарность профессору Н.А.Иванцову, который преподавал эволюционное учение и цитологию и внушил ему интерес к цитологии.

В университете Кольцов был заинтересован в вопросах сравнительной анатомии, но также прочитал и изучил работы Ламарка, Дарвина, Вейсмана, Гегенбаура, Шопенгауэра, Канта, Бокля и Спинозы. Во время учебы он провел исследование под названием "Развитие таза у лягушки" и в 1894 году представил его на секционном заседании Всероссийского съезда естествоиспытателей и врачей. Это выступление стало первой опубликованной работой Кольцова.

На третьем курсе М.А.Мензбир предложил ему написать эссе для золотой медали "Анатомия пояса и задних конечностей позвоночных". Кольцов успешно выполнел это задание, изучив около 50 литературных источников на разных языках (еще в школе он освоил английский, немецкий, французский, а позже итальянский), и написав вручную книгу формата энциклопедии, на 700 страниц, с множеством художественных рисунков. Оригинал этой ненапечатанной работы хранится в библиотеке Института биологии развития РАН. Во время обучения в университете он много путешествовал по различным местам России, начиная с окрестностей Москвы и заканчивая Крымом и Кавказом.

По окончании обучения в университете в 1894 году, он был оставлен для подготовки к получению профессорского звания. После успешной сдачи магистерских экзаменов в 1896 году, Кольцов отправился за границу (1897-1898) для работы в лаборатории В.Флемминга в Киле и на биологических станциях в Неаполе, Роскове и Виллафранке. Общение с учеными из разных стран сыграло важную роль в его будущем развитии как исследователя, в его отходе от чисто сравнительно-анатомических интересов, которые преобладали во время учебы, и в конечном итоге привели его к постановке и изучению фундаментальных проблем общей биологии.

В начале 1900-х годов он начал работать приват-доцентом в Московском университете, защитив магистерскую диссертацию "Развитие головы миноги" в октябре 1901 года, получив статус магистра зоологии. После окончания двухгодичной командировки (1902-1903) Кольцов вернулся и начал преподавать студентам гистологию и микроскопическую зоологию в университете, занимая должность приват-доцента по сравнительной анатомии. В это время он начал свои исследования в области цитологии. В 1936 году была опубликована его книга "Организация клетки", в которой были обобщены результаты его работ.

В период революционных событий 1905 года Н.К.Кольцов присоединился к группе "одиннадцати горячих голов", в которой возглавлял астроном П.К.Штернберг. Репрессии во время революции негативно сказались на официальном статусе Н.К.Кольцова и привели к конфликту с М.А.Мензбиром.

Николай Константинович Кольцов не смог успешно защитить свою докторскую диссертацию, посвященную структуре спермий десятиногих ракообразных и роли образований, определяющих форму клеток. "Я отказался защищать диссертацию в такие дни при закрытых дверях: студенты в то время бастовали, и я решил, что мне не нужна докторская степень. Позднее своими выступлениями во время революционных месяцев я совсем ухудшил свои отношения с официальной профессурой, и мысль о защите диссертации уже не приходила мне в голову".

В начале 1906/07 учебного года Мензбир предложил Кольцову освободить кабинет, который он занимал, снял его с заведования библиотекой, а весной 1907 года отобрал и рабочую комнату. Кольцов переделал свою личную квартиру в лабораторию. В 1909/10 учебном году Мензбир отстранил Кольцова от проведения практических занятий в Институте сравнительной зоологии.

За Кольцовым осталось только чтение лекций по курсу зоологии беспозвоночных, которые он читал в 1904 году. В 1903 году он начал преподавать в должности профессора Высших женских курсов до 1918 года, когда они были преобразованы во Второй московский университет, и продолжал преподавание профессором Второго московского университета до 1924 года. Одновременно (1903-1919) Кольцов вел занятия в Городском народном университете имени А.Л.Шанявского.

Преподавая в Высших женских курсах, Кольцов всё еще проявлял интерес к университетским делам. Он опубликовал брошюру "Проблема университета" в 1909 и 1910 годах, в которой высказывал критику по поводу существовавших порядков в университетах. В начале 1911 года новый министр народного просвещения Кассо полностью лишил университет автономии. В знак протеста значительная группа профессоров и преподавателей (Тимирязев, Чаплыгин, Лебедев, Вернадский и другие) подали в отставку, среди которых был и сам Кольцов.

В период расцвета описательной биологии и начала экспериментальной биологии, Кольцов чувствовал тенденции развития биологии и осознавал значение экспериментального метода. Он признавал необходимость экспериментального подхода во всех областях биологии и предсказывал его использование даже в эволюционном учении (не противопоставляя экспериментальные методы описательным).

Это не просто биологический эксперимент, а использование методов физики и химии. Кольцов подчеркивал важность для биологии открытия новых форм излучения, таких как рентгеновские и космические лучи, а также писал о применении радиоактивных веществ.

Для comprehensive изучения организма необходимо воспользоваться всеми современными знаниями в области физической и коллоидной химии, а также изучать мономолекулярные слои внутри клетки и их влияние на различные химические превращения. "Биологи ожидают возможности улучшения этих методов (рентгеноструктурного анализа) до того уровня, когда можно будет изучать кристаллическую структуру белкового и других внутриклеточных скелетных твердых структур с их помощью". Эта мысль оказалась предвестником и действительно осуществилась в открытии структуры молекулы ДНК с помощью метода рентгеноструктурного анализа.

Другая идея Кольцова, связанная с переходом от биологии к химии, оказалась пророческой. Он предсказал, что химики будут создавать новые молекулы в растворах, добавляя в них затравки готовых молекул той же структуры. Он утверждал: "Я думаю, что только таким способом удастся синтезировать in vitro белки, и при том не какие-нибудь, а определенные, т. е. синтез которых заранее намечается". Кольцов также задумывал об организации нового научного учреждения — Института экспериментальной биологии.

В 1916 году Н.К. Кольцов был избран членом-корреспондентом РАН. В этом же году было основано Общество Московского научного института, которое планировало создание нескольких научных учреждений, включая экспериментальную биологию. В 1917 году был основан институт, а Н.К. Кольцов стал его первым директором.

В 1967 году институт претерпел ряд переименований и был разделен на Институт биологии развития и Институт эволюционной морфологии и экологии животных имени А.Н. Северцова. С 1917 по 1940 годы институт стал центром для развития новых областей биологии и синтеза между ними.

Н.К.Кольцов был постоянно заинтересован в вопросах генетики. Еще в 1921 году он опубликовал экспериментальное исследование под названием "Генетический анализ окраски у морских свинок". Он проводил генетические исследования на дрозофиле и видел в них важную связь между генетикой и эволюционным учением. Позднее он начал работать над химическим мутагенезом.

Н.К.Кольцов понимал важность генетики для животноводства. В 1918 году он организовал Аниковскую генетическую станцию, специализирующуюся на генетике сельскохозяйственных животных. Позже была организована еще одна станция по птицеводству в Тульской области, которая затем объединилась с первой в начале 1920 года.

В 1925 году для станции было присвоено название Центральной станции по генетике сельскохозяйственных животных. В разные периоды времени ее руководителем был Кольцов и его ученики. Заслугой Кольцова стало привлечение на станцию многих талантливых людей, которые впоследствии стали известны как создатели целых направлений в генетике и селекции отдельных видов сельскохозяйственных животных.

После революции в 1918 году Н.К.Кольцов вернулся в Московский университет, который впоследствии стал называться Первым, и преподавал в профессорском звании до 1930 года, курируя кафедру экспериментальной биологии. После возвращения из заграничной командировки в 1930 году, он узнал, что курсы, которые он читал, были упразднены. Однако на базе его кафедры было создано 5 кафедр, возглавляемых его учениками: физиологии, гистологии, генетики, динамики развития, гидробиологии.

В 1927 году прошло собрание Комиссии по изучению природных ресурсов России (КИПР) Академии наук, на котором было принято решение о необходимости основания Всесоюзного института животноводства. Институт был открыт в 1930 году, и в его состав вошел сектор генетики и селекции, под руководством Н.К.Кольцова. В 1935 году он был избран академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук и получил степень доктора зоологии.

Последние годы жизни ученого были омрачены атаками на некоторые основные принципы современной биологии и ее различных областей, включая генетику, цитологию и другие. Начали отрицать роль хромосом в передаче наследственности, которым Н.К.Кольцов уделял значительное внимание в своей научной работе. В области генетики и цитологии Н.К.Кольцов вместе с Н.И.Вавиловым столкнулся с основной волной антигенетического и антидарвиновского догматизма. В 1938 году Н.К.Кольцов покинул пост руководителя Института экспериментальной биологии, которому он посвятил 22 года своей жизни.

С 1972 года Академия наук начала проводить регулярные Кольцовские чтения. Институту биологии развития РАН было присвоено имя Н.К.Кольцова.