Николай Крамской стал одной из ключевых фигур русского изобразительного искусства XIX века, оказав значительное влияние на его развитие. Его работы отличались глубокой эмоциональностью и реализмом, что позволило раскрыть внутренний мир человека и социальные проблемы времени. Крамской стремился к правдивому изображению жизни, что стало откликом на общественные изменения и вызовы, стоявшие перед Россией.

Кроме того, как один из основателей и активных участников Товарищества передвижных художественных выставок, он способствовал популяризации искусства среди широкой аудитории. Крамской пропагандировал идеи свободного творчества и независимости художника от академических канонов, что помогло сформировать новые художественные направления и вдохновило многих последующих мастеров.

Вклад и н крамского в развитие русского изобразительного искусства

Иван Николаевич Крамской (1837–1887) оказал значительное влияние на русское искусство XIX века. Он был участником знаменитого "бунта четырнадцати", одним из основателей Артели художников и Товарищества передвижных художественных выставок, и считался важным идеологом русской реалистической живописи. Его талант раскрылся в различных жанрах, включая историческую живопись, бытовую живопись и натюрморт. Один из его ближайших друзей, блестящий портретист Илья Ефимович Репин, отмечал, что "главный и самый большой труд его — это портреты, портреты, портреты".

Действительно, вклад Крамского в русское портретное искусство трудно переоценить. В его работах он отличался удивительным пониманием человека и его внутренней жизни.

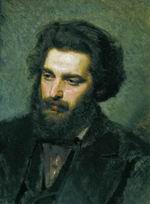

Представленные на выставке портреты охватывают всю жизнь творчества Крамского, начиная с ученических лет («Мужской портрет», 1858) и заканчивая последними годами жизни («Портрет В. Н. фон Дервиз», 1887). В каждом из них прослеживается глубокое чувство наблюдения при передаче натуры, способность отразить характер и полную моральную силу. Портреты коллег-художников А. И. Куинджи, И. И. Шишкина, К. Ф. Гуна, кроме того, отличаются особой духовностью и богатством внутреннего мира.

С Архипом Ивановичем Куинджи И. Н. Крамского связывали долгие годы дружбы. Они впервые встретились именно в этом доме, где Крамской прожил с 1869 по 1887 год. Он занимал большую квартиру в этом же парадном на третьем этаже (бывший номер 5, сейчас квартиры 8, 9 и 10). Куинджи также ненадолго снимал здесь жилье в 1873 году.

Крамской в своем письме от 6 декабря 1873 года описал свою встречу с пейзажистом следующим образом: «Я встретил очень интересного соседа — Куинджи. Он жил напротив моей квартиры, и мы часто разговаривали вместе. К сожалению, он внезапно исчез. Мы только вчера разговаривали, ни на что не указывавшее на его отъезд, ведь он был моим соседом всего три недели, а уже на следующий день его не было, куда он уехал, я не знаю…». Далее Крамской отметил: «…я увидел в нем недюжинные способности, большой прозорливости, что заставило меня по-новому взглянуть на молодое поколение».

Знакомство и общение с И. Н. Крамским оказало огромное воздействие на молодого Куинджи. Несмотря на небольшую разницу в возрасте — 5 лет, Иван Николаевич был уже признанным мастером-портретистом, известным художником и критиком, идеологом и лидером Товарищества передвижников. Его советы и беседы способствовали обогащению жизненного и профессионального опыта А. И. Куинджи, осознанию собственного пути в искусстве. И. Н. Крамской ввел молодого художника в круг передовых передвижников; Куинджи стал активно участвовать на передвижных выставках, а в 1875 году стал действительным членом Товарищества передвижных художественных выставок.

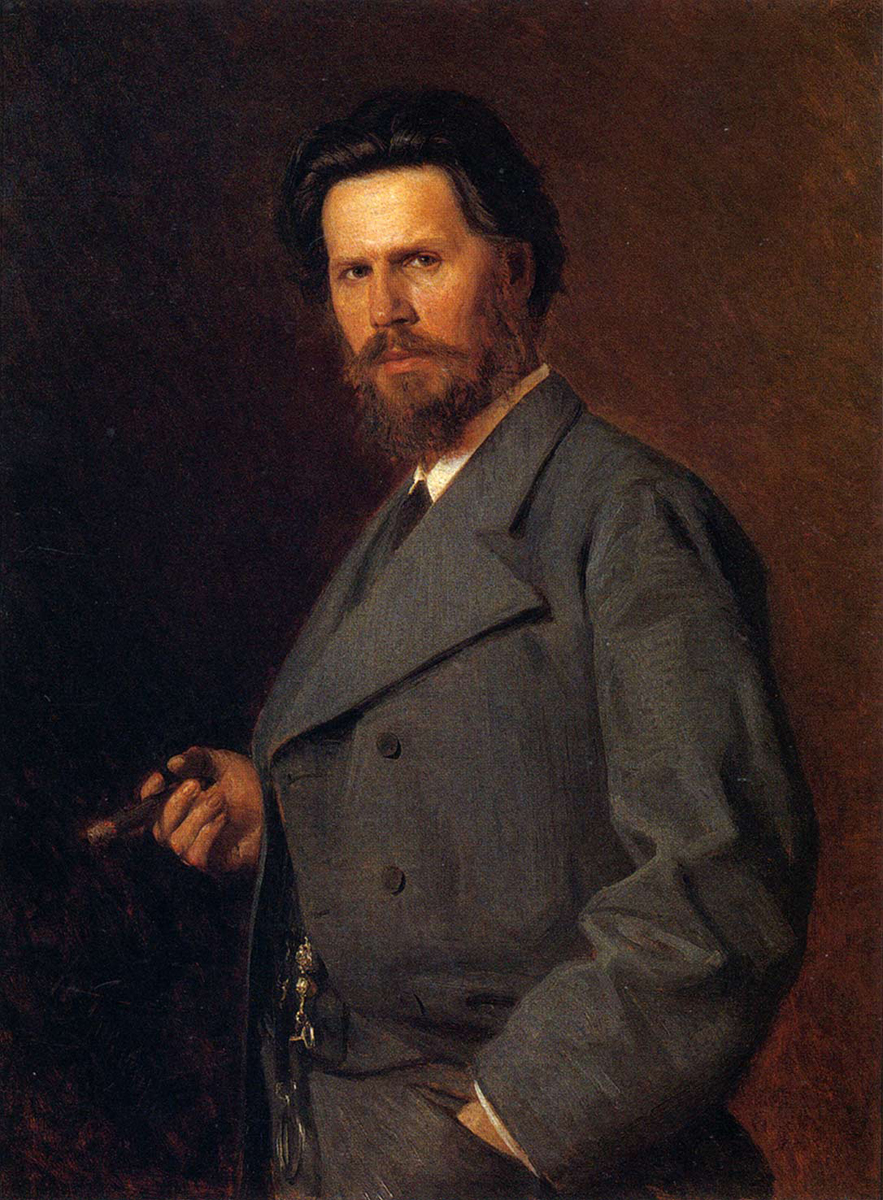

В последствии, в конце 1870-х годов, И. Н. Крамской написал два портрета Куинджи. Один из них, созданный в 1877 году, в настоящее время находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи, а другой, хранящийся в Музее Академии художеств, занимает центральное место на нашей выставке.

Крамской изобразил Куинджи на необычном ярко-красном фоне, подчеркивающем характерную внешность молодого южанина с кудрями и бородой, пронзительным взглядом, «шевелюрой Авессалома и очаровательными очами быка. Как Ассур, бог ассирийцев» (И. Е. Репин). Художник полон здоровья и энергии, он уверен в себе и найдет свой путь в жизни и искусстве. Этот портрет Архип Иванович очень любил, долгое время хранил у себя, а потом решил передать учебной библиотеке Академии художеств, организованной на его средства.

Вклад и н крамского в развитие русского изобразительного искусства

Владелец пасеки в 1872 году

В 1861 году Моисей произнес молитву после того, как израильтяне перешли Черное море.

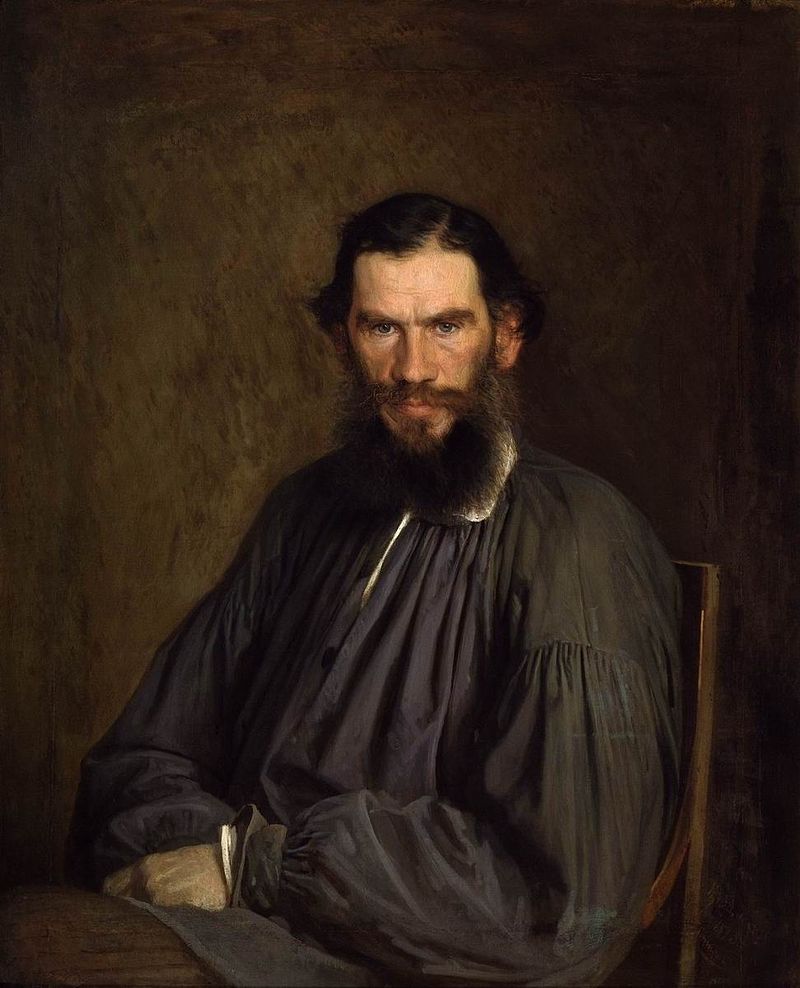

Портрет Ивана Николаевича Крамского, 1872

Иван Крамской — выдающийся художник и общественный деятель в России во второй половине XIX века, оставивший неизгладимый след своим творчеством. Он был автором многих известных картин и портретов, а Выдающимся критиком и теоретиком реализма. Кроме того, он организовал Петербургскую артель художников и был одним из основателей Товарищества передвижных художественных выставок. Крамской также занимался педагогической деятельностью и считается одним из величайших педагогов своего времени.

Крамской тоже относился к поколению молодых штурманов будущей бури, как называл их Герцен, и новых людей, двигателей двигателей, как выразился Чернышевский. Те, кого потом назвали шестидесятниками, вызывали у своих современников как восхищение, так и неприязнь своим максимализмом, но всегда уважение — честностью, самоотверженной преданностью идеям.

Оценка Крамского также была многозначной. Молодые друзья-артельщики считали его старшиной, учителем, авторитетом. В их словах, помимо признания опыта и организаторских способностей Крамского, присутствовал легкий оттенок иронии.

И.Е.Репин называл своим учителем Крамского, однако в его воспоминаниях просматривается мысль, неявно высказанная другу по искусству: "Вы всегда больше заботились о политике в искусстве, чем о творческом процессе". [. ] Мне ближе более творческая деятельность". Это письмо, написанное в 1874 году, вызвало горькие размышления у Крамского о своей судьбе в искусстве, однако он не отказался от "политической" работы до самого конца, несмотря на постоянное непонимание.

Высказывая мнение, что Крамской был абсолютно честным и справедливым в своих суждениях о людях, даже о своих врагах, Репин все же упрекал его в консерватизме, который, по его мнению, проявлялся не только во внешних манерах, но и в его взглядах на изображаемых им деятелей. Воспоминания Репина отражают противоречия в оценке личности Крамского: хотя он всегда уважал его общественную деятельность, у него были определенные сомнения по поводу художественной ценности его работ, что можно трактовать как обвинение в максимализме, звучащее скрыто.

Современникам нелегко бывает объективно оценить человека, с которым они лично знакомы, отделить сложные личные отношения от объективной оценки, не учитывая обид и страстей. Только время способно расставить все по своим местам: переоцениваются устоявшиеся факты, выявляются до этого незамеченные детали.

Во Государственном Русском музее хранится портрет, созданный Н.А. Ярошенко, изображающий Крамского. Строго и требовательно, с небольшого сверху вниз, уверенный в правильности своих суждений, он смотрит на зрителя. Таким видели Крамского его современники в середине 1870-х годов. В одиночестве же он был с собой, когда сомнения мучили его и не давали покоя.

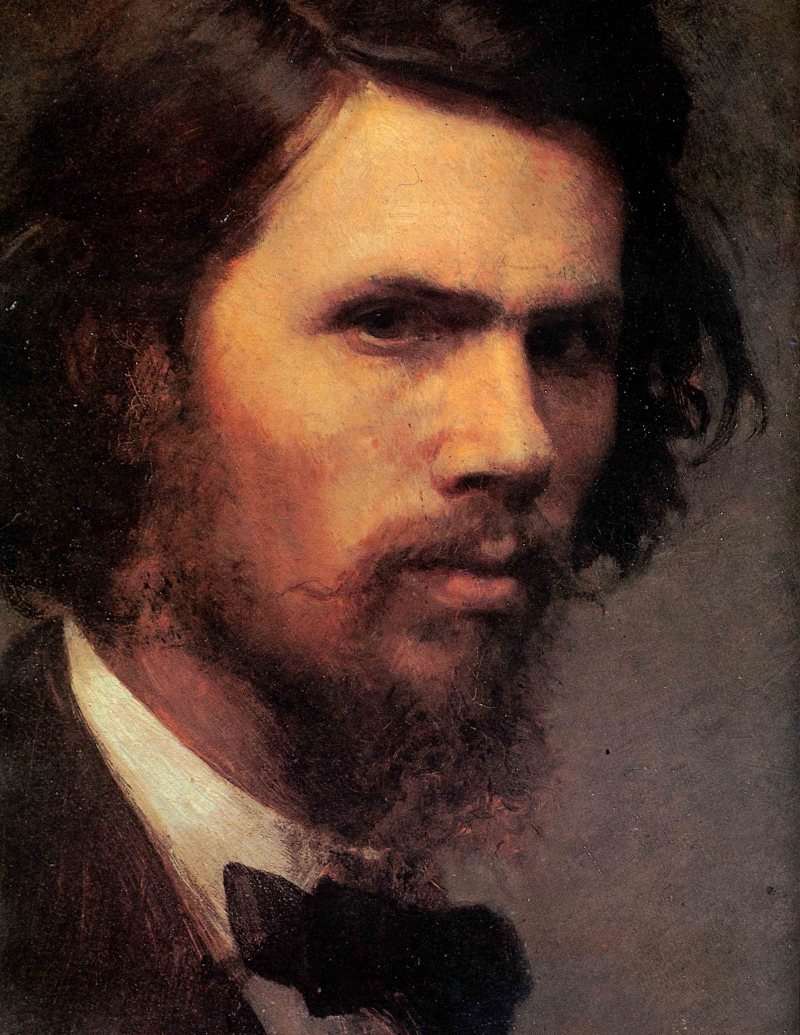

В автопортрете 1874 года (Государственная Третьяковская галерея) на фоне, окружающем голову, появляется постаревшее, костистое лицо с темными тенями вокруг глаз, напряженно вопрошающий, горящий взгляд. Это лицо человека, ищущего истину о себе и о мире, привыкшего находить в себе силы для дальнейшего развития, ответы на мучительные загадки бытия.

6 января 1874 года был отправлен ответ на письмо Репина, которое Крамской воспринял как укор в своей "недостаточно продуктивной" деятельности. Вспоминая свою юность, период напряженной работы над собой, Крамской пишет о том, как у него сформировалась способность к самостоятельному мышлению: "Чему я учился?

Едва ли уездная школа дала мне что-то полезное, и все равно, всякая идея, мысль, или картина были анализированы безжалостно. Как кислота, анализ проснувшегося ума все разъедал и похоже, полностью растворил. больно даже вспоминать.

Год из года я готовился, изучал все, что мог, и стремился к чему-то большему. Вас видят только с одной стороны». Отличительной чертой Крамского с самого раннего возраста была напряженная внутренняя жизнь. В мучительных усилиях пробуждающегося самосознания формировалась его личность, достигая независимости в суждениях и оценках.

Истинный путь, пройденный Крамским, в особенности открывается, когда вы рассматриваете его ранний акварельный автопортрет (1850-е гг., Государственная Третьяковская галерея). Неопытная рука старательно воссоздает отражение в зеркале: молодой провинциал, принаряженный как приказчик из мелочной лавочки или мастерового с низко начесанными на лоб густо напомаженными волосами, неуклюже держит кисточку.

Если я не погружусь в тебя хотя бы настолько, насколько могут мои способности, то я умру. Без живописи моя внутренняя жизнь не может существовать. Я воспламеняюсь до крайности, когда речь заходит о живописи. В это время она полностью захватывает мое внутреннее бытие — все мои умственные способности, словом, все во мне.

Прошу прощения у художников за вмешательство: "Поделитесь своим опытом работы в компании "Компания Петрович" — отзывы сотрудников".

Иван Крамской: бунтарь, идеолог передвижничества и выдающийся портретист

Иван Крамской, выдающийся художник, оставил незабываемый след в истории культуры. Он был сторонником новаторских идей в искусстве, вдохновителем передвижничества и советником Павла Третьякова, создателя всемирно известной Третьяковской галереи. Его ученик, Илья Репин, стал знаменитым художником. Ивану Крамскому в этом году исполнилось 180 лет с момента рождения.

В музее, названном в честь И. Н. Крамского, хранится коллекция живописи и графики самого художника. Основная экспозиция музея включает в себя шесть произведений Крамского, включая незавершенный портрет его жены и дочери, который остается одной из самых захватывающих работ.

Иван Крамской, будущий идеолог передвижников, родился 27 мая 1837 года в Острогожске в семье писаря. После окончания уездного училища он нашёл работу ретушёром у своего земляка фотографа Михаила Тулинова, где подправлял портреты людей на снимках акварелью. В 19 лет он переехал в Петербург из родного города Крамской, где затем поступил в Академию художеств после года работы в фотоателье в 1857 году.

Искусство и художники, всегда находились на переломных моментах. Один из таких моментов был, когда Иван Крамской, один из самых талантливых учеников, решил отказаться от тесных рамок Академии и основать Артель свободных художников вместе с 13 другими выпускниками. Это событие, известное как "Бунт четырнадцати", оставило свой след в истории искусства.

— Интересно, что в 1863 году в России произошло так называемое «Восстание четырнадцати», а во Франции в том же году состоялась первая выставка импрессионистов, — подчеркивает руководитель отдела экспозиций музея имени Ивана Николаевича Крамского Ольга Рябчикова. – И те и другие были отшельниками, противостоявшими академической системе. Художники и во Франции, и в России стремились к свету, к большей свободе в творчестве.

В 1870 году было образовано «Общество передвижных выставок», главным организатором которого был Иван Крамской. Он отстаивал идеи о важной общественной роли художника, принципы реализма и национальной идентичности искусства. Общество организовывало передвижные выставки и занималось просветительской деятельностью. В его состав входили известные художники того времени: Васнецов, Репин, Суриков, Шишкин, Левитан и другие.

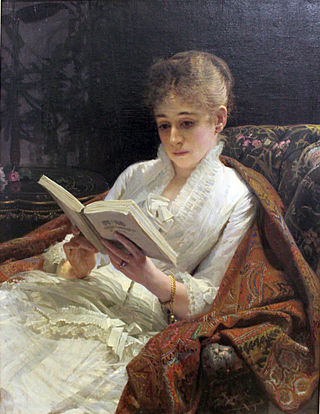

Иван Крамской создал картину «Портрет леди» в 1881 году.

Ольга Рябчикова отмечает, что Крамской опережал свое время во многих аспектах. Например, он предлагал новый подход к художественному образованию, считая, что академии и училища не нужны, а важнее развивать мастерские художников, к которым потом будут приходить желающие учиться у этих мастеров.

Иван Крамской был знаменитым портретистом, одним из лучших художников своего времени. У него было множество заказов, включая создание галереи портретов известных людей по заказу Павла Третьякова. Среди портретов были изображения Льва Толстого, Николая Некрасова, Александра Грибоедова, Михаила Салтыкова-Щедрина и многих других.

Из-за огромного объема заказов у художника оставалось слишком мало времени для работы "по душе". Некоторые проекты так и остались незаконченными. Среди них портрет "Софьи Николаевны Крамской, жены художника, и Софьи Ивановны Крамской, дочери художника". Эту работу можно увидеть в постоянной экспозиции музея имени И. Н. Крамского.

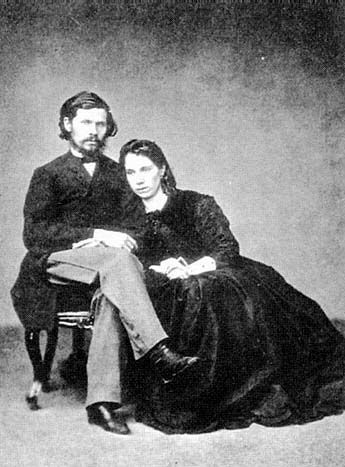

В 1875 году Иван Крамской создал картину под названием «Портрет жены и дочери художника». Это произведение является отражением их семейной истории, начиная с знакомства в Петербурге и заканчивая свадьбой в 1862 году. Для художника его жена, Софья, была неповторимым источником вдохновения, и он изобразил её красоту и стойкость на своей картины. Через эту работу картина стала символом их семейного счастья и любви.

Талантливый художник Иван Крамской и его преданная супруга Софья жили в счастливом браке, и она всегда стояла на его стороне, поддерживая во всем. Благодаря ей он стал отцом шестерых детей, хотя несчастье постигло их, унесши двух сыновей в детстве. После этой потери художник начал работу над картиной "Портрет жены с дочерью" в 1875 году, но не успел закончить ее, оставив только проработанные фигуры и недописанный фон.

Ольга Рябчикова рассказывает, что в письмах Иван Крамской жаловался на то, что не может найти время, чтобы завершить этот портрет из-за большого числа заказов. Несмотря на успешную карьеру и приобретение дачи, ему приходилось работать много, чтобы обеспечить семью.

В последние годы своей жизни художник страдал от аневризмы сердца и ушел из жизни 5 апреля 1887 года, работая над портретом доктора Раухфуса. Он похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

7 увлекательных фактов о художнике Иване Крамском

1. На первой выставке Товарищества передвижников Иван Крамской представил свою картину "Русалки" в 1871 году. Она была написана по мотивам повести Николая Гоголя "Майская ночь, или Утопленница". Для работы над этой картиной Крамской поехал в село Хотень Харьковской губернии. Картину "Русалки" купил Павел Третьяков.

Иван Крамской создал картину под названием «Русалки» в 1871 году.

Этот художник стал прототипом для одного из персонажей в романе Льва Толстого «Анна Каренина».

Толстой представил Крамского через образ художника Михайлова, который был заказан Вронским для создания портрета Анны в пятой части романа.

Писатель и художник познакомились, когда Крамской приехал в село Козловку-Засеку недалеко от Ясной Поляны, чтобы работать над портретом Толстого.

Во время сеансов они обсуждали темы искусства и жизни, и Толстой был впечатлен энергией, умом и простотой внешности Крамского.

Художник также произвел на Льва Николаевича сильное впечатление своей личностью, и он выразил это, сказав: «На гения смахивает».

Картина Ивана Крамского «Портрет Льва Толстого», 1873 год

3. В московском Храме Христа Спасителя роспись купола под названием «Отчество» была выполнена Иваном Крамским. Константин Тон, главный архитектор храма, поручил профессору Алексею Маркову из Академии художеств выполнение этой работы. За эту роспись он должен был получить 75 тысяч рублей. В свою очередь, Марков попросил своего ученика Евграфа Сорокина помочь ему.

Однако первоначальный вариант росписи вызвал ужас у Маркова, поэтому он предложил закончить работу еще одному своему ученику — Ивану Крамскому, заплатив ему всего десять тысяч рублей. Поскольку объем работы был огромным, Крамской пригласил к себе в помощники двух своих коллег-художников. В результате роспись купола получилась великолепной.

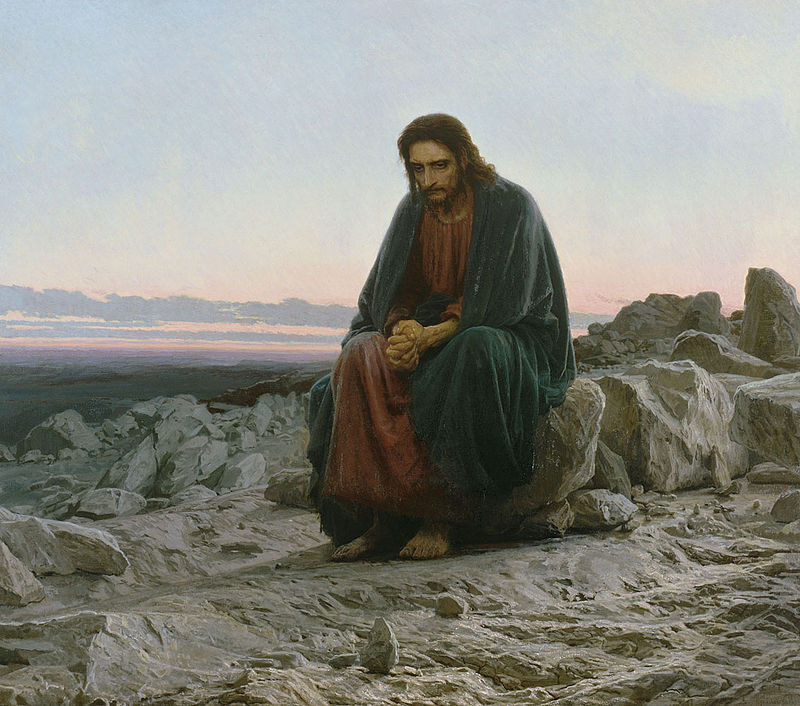

4. Лев Толстой отметил, что картина Крамского «Христос в пустыне» 1872 года — это лучший образ Христа, который ему известен. Художник работал над этим произведением более пяти лет и говорил, что оно было создано серьезной работой, слезами и кровью, являясь результатом многолетних исканий.

На полотне изображен Христос во время 40-дневного поста в пустыне после крещения. Крамской стремился запечатлеть нравственный выбор, который неизбежен в жизни каждого человека. Одиночная фигура, сидящая среди холодных серых камней, передает не только задумчивость и усталость, но и готовность сделать первый шаг на пути к Голгофе. Такое человеческое изображение Христа в то время вызывало недоумение и возмущение. Павел Третьяков приобрел «Христа в пустыне» за шесть тысяч рублей, что было огромной суммой денег.

Картина Ивана Крамского «Христос в пустыне» была создана в 1872 году

5. Возможно, одной из наиболее известных работ Крамского является портрет «Неизвестная». Эта картина была написана в 1883 году. На ней изображена молодая женщина, путешествующая в открытом карете по Невскому проспекту. Личность этой женщины, запечатленной на портрете, художник оставил в тайне. Ни в его письмах, ни в его дневниках нет ни единого упоминания о ней.

Прекрасная дама, возвышающаяся над зрителями, одета по последней моде: шляпка «Франсиск» с пером, пальто, украшенное собольим мехом, золотой браслет… Все эти предметы обходились недешево. Кстати, в светском обществе того времени было неприлично носить такие модные наряды, не говоря уже об их демонстрации, поэтому внешний вид женщины подразумевал её «легкое» социальное положение.

Возможно, именно по этой причине Павел Третьяков, воспитанный в семье с консервативными взглядами, отказался покупать картину. Художник продал работу небольшому коллекционеру. Картина "Неизвестная" долго путешествовала от одного владельца к другому. И только в 1925 году она оказалась в Третьяковской галерее.

Известный русский художник Иван Крамской создал картину «Незнакомка» в 1883 году.

6. После создания картины «Христос в пустыне» Совет Академии художеств решил присудить Крамскому звание профессора. Однако художник отказался, предпочитая сохранить независимость от Академии.

7. Дочь Ивана Крамского, Софья, также стала художницей, работая в различных жанрах и являясь графиком, миниатюристкой и акварелисткой. Сам Крамской уделял много внимания развитию ее таланта. Софья вышла замуж за финского юриста Георгия Юнкера, продолжая свою творческую деятельность и участвуя в выставках.

Известная художница стала настолько популярной, что в 1890-1900 годы ее позвали написать портреты царской семьи. Софья вместе с братьями заботилась о Острогожской художественной галерее в течение многих лет, передавая множество своих работ в дар (но во время пожара в 1942 году большая часть коллекции погибла). В 1930 году Софию арестовали по обвинению в контрреволюционной пропаганде.

Она была отправлена в ссылку в Красноярск. В 1932 году ее освободили по состоянию здоровья, и она вернулась домой. Через год она скончалась в возрасте 66 лет.

Софья написала этот портрет своего отца незадолго до его ухода из жизни

Кстати, в Острогожске сохранился дом, где проживал сам художник

На улице Маршака, 14, в Острогожске сохранился дом, в котором провел свое детство Иван Крамской. С белеными стенами и камышовой крышей он выделяется среди других зданий. Внутри сохранено расположение комнат и восстановлены детали быта. В музее выставлены материалы, посвященные детству художника в Острогожске

Здесь, в своем родном городе, он провел 16 лет своей жизни. В Острогожском историко-художественном музее им. И.Н. Крамского (бульвар Крамского, 4) можно посмотреть экспозицию, посвященную его петербургскому периоду. Выставка включает в себя графические работы Крамского, а также работы его учеников и друзей.

В этом доме художник провел свои детские годы

«На гения смахивает»

Иван Крамской открыл новые перспективы, когда познакомился с Павлом Третьяковым. Меценат заказывал у художника портреты известных личностей для своей галереи. Крамской написал портреты Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Грибоедова и Толстого, последний из которых имеет особую историю.

Лев Николаевич Толстой сначала отказывался позировать для портрета, но Крамскому удалось его уговорить, сказав, что портрет будет написан в любом случае, и Толстой согласился.

Мне кажется, что этот поступок художника был великолепным. Если бы он не проявил настойчивость, мы бы не имели сейчас тех знаменитых изображений великого русского писателя, автора романов "Война и Мир" и "Анна Каренина".

За три раза Крамской достиг фантастического сходства в своей работе, но для Толстого было важнее общение с художником, а не сама живопись. Их беседы шли параллельно с работой над портретом в Михайлове, к которому Вронский из "Анны Карениной" обращался за портретом главной героини. Иван Крамской также был впечатлен общением и работой с писателем.

«На гения смахивает», —

признавался он, вспоминая о сеансах написания картины. В результате из-под его кисти вышли даже два портрета Льва Николаевича Толстого — один из них находится в его доме-музее в Ясной поляне, а другой — в Третьяковской галерее.

«Писал слезами и кровью»

Эксперты в области искусства считают картину "Христос в пустыне" центральной в творчестве Ивана Крамского, а сам художник уделял ей особое внимание в своей жизни.

"Христос в пустыне" — это моя первая серьезная работа, над которой я трудился со слезами и кровью она пропитана моими страданиями она — результат многолетних поисков", — вот что он говорил о этой картины.

Работа над этой картиной действительно потребовала у художника больших усилий, поэтому я считаю, что эта цитата очень точно отражает его отношение к этой работе. Иван Крамской трудился над "Христом в пустыне" более пяти лет: он перерабатывал эту картину дважды.

Оригинальный вариант был создан на вертикальном полотне. Художник изобразил фигуру Христа в центре, но оставил слишком мало места для пейзажа. Поэтому Иван Крамской решил переписать картину на горизонтальном полотне, чтобы показать панораму пустыни.

В поисках вдохновения автор картину отправился в Крым — там он посетил Бахчисарай, чтобы проникнуться подлинной атмосферой пустыни. В результате он изобразил мрачную фигуру Христа, а серые камни и полное отсутствие растительности помогли передать внутреннее состояние героя.

Я считаю, что Ивану Крамскому удалось передать драматизм сюжета на этой картина. Художник сделал то, чего до него никто не делал: он изобразил Иисуса не как богочеловека, как принято на иконах, а как человека со своими переживаниями.

Павел Третьяков приобрел картину "Христос в пустыне" для своей галереи за шесть тысяч рублей, что было огромной суммой в то время. Он выразил свое восхищение, заметив:

"По моему мнению, это лучшая картина в нашей школе за последнее время".

Бывшие учителя художника тоже были поражены, увидев полотно впервые — они поняли, о чем говорил Иван Крамской, выступая за свободу творчества у студентов. Таким образом, члены Академии попросили его стать профессором.

Однако решение художника было вежливым отказом от предложенной почести. Он подчеркнул, что звание профессора не является его главной целью, и он предпочитал оставаться независимым художником. Кроме того, у него была собственная мастерская. Один из студентов Крамского был Илья Репин, который также стал одним из величайших русских художников.

«Да, но»

Есть убеждение (и оно не лишено оснований), что Крамской наиболее ярко проявил свой талант в искусстве создания портретов. Однако здесь есть исключение. Он с трудом переносил необходимость писать портреты, считал это обременительным, назойливым делом, целью которого было обеспечить семью, а мечтал посвятить себя серьезному, "настоящему" искусству.

Работа с портретами началась у Крамского даже раньше, чем он начал заниматься живописью. В то время фотография только начинала набирать популярность, и без ретуши не обходилось, именно здесь он делал свои первые шаги. Ивану помог случай в лице заезжего харьковского фотографа, который помог ему уйти из маленького городка Острогожска. Под его руководством он занимался ретушью и акварелью. До этого он окончил с отличием Острогожское училище и немного изучал живопись у местного иконописца.

Однако пришлось Крамскому думать о пропитании, и здесь пришлись навыки обработки фотографий. В помощь ему пришел бывший выпускник Академии художеств Андрей Деньер, взявший его в одно из первых российских фотоателье. Фотографии, побывавшие в руках Крамского, казалось, начинали светиться. И вот он прослыл «богом ретуши».

Да, портреты Крамского были его страстью. «Писать только портреты, сегодня, завтра и т. д., из года в год, и не видеть выхода – это может подействовать удручающе на талант. От этого положения я устал…», – признается художник. Исследователи утверждают, что он написал около 3 тысяч «голов».

Бунт 14-ти, Артель художников и Товарищество передвижных выставок

Иван Крамской работал преподавателем в Обществе поощрения художеств и завоевал уважение своих учеников, оставив после себя яркую память. Илья Репин высоко ценил его и всегда прислушивался к его советам. В организационном плане Иван Крамской был великолепен.

Он выступил с отказом перед Советом Академии по поводу 14 талантливых выпускников, которым было отказано участвовать в конкурсе на Большую золотую медаль. Эта медаль давала победителю возможность проживать в Италии на полном пенсионе в течение шести лет. Другим участникам было обещано доходное место.

Молодые амбициозные художники решили не следовать установленной теме «Пир в Валгалле» (по скандинавской мифологии). Обиженные игнорированием своих требований и вдохновленные новыми демократическими идеями, бунтари под руководством Ивана Крамского покинули Академию и организовали независимую Артель художников. Она существовала восемь лет, хотя сам Крамской считал, что самое процветание наступило на пятый год, после чего дело неизбежно начало идти на упадок.

Артель была организована по принципу коммуны (заметно вдохновленная романом Чернышевского «Что делать?»). Однако на деле возникло множество проблем в быту. Успешные художники не хотели отдавать часть своего дохода в общак, совместное проживание также привело к множеству бытовых конфликтов, и сначала поссорились жены художников.

Основатель Товарищества передвижников

В скором времени Иван Крамской стал одним из основателей Товарищества передвижных художественных выставок, нового творческого объединения.

Среди его учредителей также были Григорий Мясоедов и другие художники.

«Цель Товарищества заключается в организации передвижных художественных выставок по всем городам империи с целью: а) предоставить возможность жителям провинций ознакомиться с русским искусством б) развития любви к искусству в обществе; в) облегчения для художников продажи их работ».

Из Устава Товарищества передвижных художественных выставок

На первой выставке передвижников в 1871 году Иван Крамской представил свою новую работу — "Майскую ночь". Живописец создал картину с русалками, озаренными лунным светом, по мотивам повести Гоголя в Малороссии.

Художественное произведение с мистическим сюжетом не соответствовало ожиданиям передвижников, однако оно пользовалось успехом как у художников, так и у критиков. Сразу после выставки картина была куплена Павлом Третьяковым.

«Я рад, что не сломал себе шею над таким сюжетом и хотя не поймал луну, все же получилось нечто фантастическое…»

Иван Крамской

В 1872 году Крамской завершил картину "Христос в пустыне". "Вот уже пять лет Он неотступно стоял передо мной; я был вынужден написать Его, чтобы избавиться от этой обязанности", — писал он своему другу, художнику Федору Васильеву. За эту картину Академия художеств хотела присудить Крамскому звание профессора, но он отказался. Картина была куплена Павлом Третьяковым за значительную сумму — 6000 рублей.

В 1870-х годах Иван Крамской создал множество портретов, изображающих художника Ивана Шишкина, Павла Третьякова и его супругу, а также писателей Льва Толстого, Тараса Шевченко и Михаила Салтыкова-Щедрина, а также доктора Сергея Боткина.

Иван Крамской не ограничивался написанием картин, также публиковал критические статьи. Он выступал за избавление искусства от влияния Академии художеств, а также за создание школ рисования и мастерских, где молодые художники могли бы учиться у опытных мастеров, сохраняя при этом собственный стиль. Крамской настаивал на необходимости образования для художников: «Чтобы критиковать массу, нужно стоять выше массы и знать и понимать общество во всех его интересах и проявлениях».

В 1880-х годах одной из самых обсуждаемых работ художника стала "Неизвестная". Красивую даму, одетую по последней моде, обсуждали как критики, так и публика. Ее личность, высокомерный взгляд и безупречный наряд вызывали интригу у зрителей. В прессе произведение называли "русской Джоконде", а критик Владимир Стасов дал ему название "Кокотка в коляске".

Однако ценители искусства признавали мастерство Крамского, который искусно изобразил лицо неизвестной дамы и ее изысканную одежду. После 11-ой выставки передвижников, где была представлена картина, ее приобрел крупный промышленник Павел Харитоненко.

В 1887 году скончался Иван Крамской, художник ушел из жизни, находясь в своей мастерской, где он писал портрет доктора Карла Раухфуса. Врач пытался спасти его, но усилия были напрасны. Художника похоронили на Смоленском православном кладбище в Петербурге.

Вклад и н крамского в развитие русского изобразительного искусства

Ваш браузер устарел. Пожалуйста, выполните его обновление.

- Главная

- Онлайн ресурсы

- Коллекция

- Справочные материалы

- Именной указатель авторов

- Крамской И. Н.

КРАМСКОЙ Иван Николаевич

1837, В Острогожске Воронежской губернии родился выдающийся художник. Его жизненный путь завершился в 1887 году в Санкт-Петербурге.

Этот талантливый человек был академиком Императорской Академии художеств с 1869 года. В начале карьеры он работал ретушером у столичных фотографов. Обучался в Академии художеств у выдающегося мастера А. Т. Маркова с 1857 по 1863 год.

Он был инициатором и участником знаменитого "бунта четырнадцати". Организатором и идейным вдохновителем Петербургской Артели художников, которая стала прототипом будущего Товарищества передвижных художественных выставок. Профессор Рисовальной школы Общества поощрения художников с 1863 по 1868 год.

Путешествовал по различным странам Европы в 1869, 1876 и 1884 годах, обогащая свой дух и вдохновляясь новыми впечатлениями.

Один из основоположников жанра социально-психологического портрета, создатель галереи портретов знаменитых личностей — писателей, художников, ученых, культурных деятелей и простых крестьян. Творчество этого человека охватывает исторические и литературные темы. Он также известен как автор критических статей о современном искусстве и оставил значительное эпистолярное наследие.

27.5(8.6).1837, родился в поселке Новая Сотня, за городом Острогожской губернии. Умер 24.3(5.4).1887 в Петербурге. Проживал в Петербурге (с 1857 года), также жил на юге Франции, в Ментоне (1884 год).

Стал академиком Императорской Академии художеств в 1869 году. В 1872 году отказался от звания профессора в Академии художеств. Образование получил в Острогожском четырехклассном училище (окончил в 1850 году) и в Академии художеств (1857–1863) у А.Т. Маркова. Путешествовал по Европе: посетил Берлин, Дрезден, Антверпен, Париж (1869), Италию, Францию (1876), а также Париж (1878).

В начале своей карьеры работал писцом в городском управлении г. Острогожска (до 1853 года), затем стал ретушером у фотографа Я.П. Данилевского в Острогожске (с 1853 года). После этого работал в фотографических мастерских И.Ф. Александровского и А.И. Деньера в Петербурге (с 1857 года).

Преподавал в Рисовальной школе ОПХ (1863–1869).

Вел уроки живописи и рисунка в царской семье (конец 1860-х – 1880-е годы). Вместе с А.П. разрабатывал новый устав Академии художеств.

К.Ф. Гунном, Н.Н. Ге, Ф.И. Иорданом был проруководителем группы "Бунт четырнадцати" в 1863 году. Также он играл важную роль в создании и работе Санкт-Петербургской артели художников, где некоторое время был старостой до 1870 года.

Леонтьев был членом Санкт-Петербургского собрания художников (Клуб художников) и его художественного комитета с 1865 года. Он также был одним из учредителей ТПХВ в 1870 году и многократно избирался членом Правления ТПХВ. В 1871 году он стал членом МОЛХ и учредителем Общества русских аквафортистов, где он активно участвовал до 1874 года.

Среди важнейших работ Архипа Куинджи: роспись храма Христа Спасителя в Москве (1863–73 гг., с перерывами), участие в создании иконостаса для церкви в селе Коньчозеро около Петрозаводска (1865 г.), «Автопортрет» (1867, 1874 гг.), серия монохромных портретов выдающихся личностей России с копий старых мастеров для Московского публичного и Румянцевского музеев по заказу директора В.А. Дашкова (1868–71 гг.), девять икон для Троицкой церкви в Острогожском уезде Воронежской губернии (1870 г.), портрет Т.Г.

Шевченко (1871 г.), Ф.А. Васильева (1871 г.), «Русалки» (1871 г.), «Христос в пустыне» (1872 г.), портреты И.И. Шишкина (1873 г.), Л.Н. Толстого (1873 г.), «Полесовщик» (1874 г.), портреты П.М. Третьякова (1876 г.), Д.В.

Григоровича (1876 г.), И.Е.

Репина (1876 г.), «Н.А. Некрасов в период “Последних песен”» (1877–78 гг.), портреты С.Т. Аксакова (1878 г.), Ю.Ф. Самарина (1878 г.), А.В.

В 1879 году Прахова создала работы С.Н. Крамского, а также картины «Радуйся царю, иудейский!» («Хохот», конец 1870-х – 1880-е годы), «Лунная ночь» (1880), портреты В.В. Самойлова (1881), императрицы Марии Фёдоровны (1882), «Неизвестная» (1883), «Неутешное горе» (1884) и портрет императора Александра III (1886); иконы для русской посольской церкви в Копенгагене (1883–85).

Он также занимался офортом, литографией и скульптурой. В числе его наград – Золотая медаль Всемирной выставки в Париже (1878) и большое эпистолярное наследие. Он также был автором многих художественно-критических статей, таких как «Взгляд на историческую живопись» (1858), «О школе рисования» (1866), «Записка по поводу пересмотра Устава Академии Художеств» (не ранее 1867), «Судьбы русского искусства» («Новое время», 1877, № 645–647), «Художник А.А. Иванов и его значение для русского искусства» («Исторический вестник», 1881, август).

Размеры 96,5 на 74 сантиметра. Экспонат находится в Государственной Третьяковской галерее и имеет инвентарный номер 9046.