Иван Павлов, выдающийся русский физиолог, сделал значительный вклад в развитие цивилизации через свои исследования в области психологии и физиологии. Его эксперименты с условными рефлексами не только обогатили научное понимание механизмов обучения и поведения, но и легли в основу многих психологических теорий, формируя подходы к изучению человеческой психики.

Кроме того, работы Павлова способствовали развитию медицинской науки, в частности, в области нейропсихологии и терапии. Его открытия о взаимодействии между физиологическими процессами и психологическими реакциями вдохновили последующие поколения ученых и практиков, оставив глубокий след в образовании и здравоохранении.

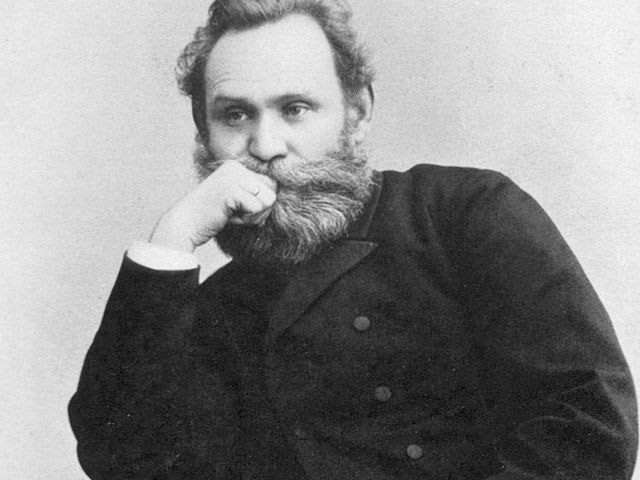

Иван Петрович Павлов — первый среди российских ученых Нобелевский лауреат

Иван Петрович Павлов (26.09.1849 – 27.02.1936) — выдающийся российский ученый, основатель учения о высшей нервной деятельности и современных представлений о процессе пищеварения, а также крупнейшей российской физиологической школы. Он перевернул методы исследования функций организма, разработав методы хирургической физиологии, которые позволили проводить длительные эксперименты на практически здоровых животных.

За свои заслуги в области исследования механизмов пищеварения И.П.Павлов был удостоен Нобелевской премии в 1904 году.

И.П. Павлов также был удостоен диплома и Нобелевской медали за свои огромные вклад в мировую науку и в области исследований.

Этот цикл работ включает в себя известные по всему миру "павловские фистулы", "павловский изолированный желудочек" и другие изобретения. В 1907 году И.П.Павлов был избран действительным членом Российской академии наук, а в 1925 году основал Институт физиологии, где он работал директором до 1936 года.

Исследования И.П.Павлова имели огромное значение для развития научных концепций о механизмах кровообращения и регуляции работы сердца, о нервных механизмах контроля процессов пищеварения и функционирования отдельных желез пищеварительной системы. Его теория условных рефлексов легла в основу нового и оригинального подхода к изучению высших функций мозга у животных и человека. Переход И.П.Павлова к изучению высшей нервной деятельности был естественным и обусловлен общей направленностью его исследований и представлением о приспособительном характере организма в целом.

В ходе многолетних исследований закономерностей функционирования головного мозга, И.П.Павлов разрабатывал основные принципы деятельности мозга, такие как формирование ассоциативных связей при выработке условных рефлексов, закономерности закрепления и угасания условных рефлекторных реакций, открытие такого важного явления как торможение нервных процессов, открытие законов иррадиации (распространения) и концентрации (т.е. сужение сферы деятельности) возбуждения и торможения. Подробное изучение этих базовых процессов нервной системы позволили И.П.Павлову внести значительный вклад в изучение такой важной проблемы как механизмы сна, его отдельные фазы, причины нарушений сна при ряде невротических заболеваний.

Важную роль сыграло учение И.П.Павлова о типах нервной системы, которое базируется на представлениях о силе, уравновешенности и подвижности процессов возбуждения и торможения в нервной системе. В исследованиях И.П.Павлова были найдены экспериментально обоснованные четыре основных типа нервной системы, которые эмпирически выделялись предшествующими учеными (холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик). Кроме этого, исследования И.П.Павлова заложили теоретические основы учения об анализаторах, о локализации функций в коре головного мозга, а также о системности в работе больших полушарий головного мозга. Эти исследования позволили И.П.Павлову сформулировать важнейшую отличительную особенность в работе головного мозга человека — формирование у него не только первой сигнальной системы (характерной также и для животных), но и второй сигнальной системы — основы речевой функции человека, его способности к письму, обобщениям.

Здания Физиологического института в Колтушах были построены в 1925 году по инициативе и под руководством академика И.П.Павлова. Главной целью Института было изучение физиологии больших полушарий головного мозга с использованием метода условных рефлексов. Проведенные эксперименты на собаках и человекообразных обезьянах, а также патофизиологический анализ нервных заболеваний в клиниках позволили И.П.Павлову сформулировать новые закономерности работы коры головного мозга. Эти результаты оказали значительное влияние на углубленные исследования структурных и физико-химических основ физиологии головного мозга животных и человека, а также на изучение роли наследственных факторов в формировании типологических особенностей нервной системы.

Значительное влияние на развитие физиологии ХХ века оказало научное наследие И.П.Павлова, способствовавшее развитию смежных отраслей биологии и медицины, а также оказавшее заметное влияние на развитие психологии, педагогики и генетических основ деятельности нервной системы человека и его поведения.

В 2004 году исполнилось сто лет с момента того, как И.П.Павлову была присуждена Нобелевская премия. Научное сообщество России отметило этот юбилей широко. Президиум Российской академии наук создал Организационный комитет для подготовки праздничных мероприятий по этому поводу. Его руководителем стал академик Ю.С.Осипов, Президент РАН. В комитет вошли В.И.Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга, В.П.Сердюков, губернатор Ленинградской области, а также академики Ж.И.Алферов, В.И.Покровский, Н.А.Платэ, А.И.Григорьев, М.А.Пальцев, Н.П.Бехтерева, Л.А.Вербицкая, В.Л.Гинзбург и другие выдающиеся ученые страны.

24-25 ноября 2004 года были проведены юбилейные мероприятия в нескольких научных учреждениях, посвященные научным достижениям в области физиологии и нейробиологии, основанным на идеях И.П.Павлова:

1) «Развитие идей И.П. Павлова в области физиологии пищеварения» (Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, наб. Макарова, 6);

2) «Нейробиологические основы интегративных функций мозга» (Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины РАМН, ул. акад. Павлова, 12);

3) «Исследование условного рефлекса Павлова и его связь с современной наукой о поведении (высшей нервной деятельности)» (Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ, ул. Льва Толстого, д. 6/8);

4) «Наследие И.П. Павлова и его влияние на развитие клинической медицины» (Российская военно-медицинская академия МО РФ, ул. комиссара Смирнова, 10).

| На Биржевом переулке открыли памятник И.П. Павлову, участники юбилейных мероприятий посетили мемориальный музей-квартиру И.П.Павлова на 7-й линии Васильевского острова. Там также прошла выставка, посвященная жизни и научной деятельности великого ученого. Празднование 100-летия присуждения И.П.Павлову Нобелевской премии не ограничилось этими мероприятиями. В июне 2004 года в Институте физиологии им. И.П.Павлова РАН был организован крупный международный симпозиум, посвященный периферическим нервным механизмам регуляции работы желудочно-кишечного тракта. В сентябре 2004 года в Екатеринбурге прошел XIX Всероссийский съезд физиологов, также посвященный этой юбилейной дате. Важным результатом всех этих мероприятий стало обсуждение важных аспектов развития физиологии на современном этапе и привлечение внимания молодых ученых, аспирантов и студентов к ключевым проблемам физиологии и медицины. |

Исследовательский секретарь Института к.б.н. А.Е.Чуйкин

В данной презентации мы обсудим выдающегося российского физиолога — Ивана Петровича Павлова. Он был одним из самых значимых ученых своего времени и внес огромный вклад в развитие медицины. Мы рассмотрим его биографию, научные достижения, работу в области физиологии, а также его нобелевскую премию. Мы погрузимся в историю и узнаем, какие открытия сделал Иван Петрович Павлов и как они повлияли на современную медицину.

Нуждаетесь в помощи с написанием работы?

Мы предлагаем профессиональную помощь от опытных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы в срок и без плагиата. Бесплатно вносим правки.

Научные достижения Ивана Петровича Павлова

Иван Петрович Павлов — знаменитый физиолог из России, который провел значительные исследования в области пищеварения и условных рефлексов. Его научные открытия имеют огромное значение для понимания работы организма и их применения в медицине.

Условные рефлексы

Одним из ключевых достижений Павлова было открытие и исследование условных рефлексов. Он проводил эксперименты на собаках, изучая, как они могут связывать нейтральный стимул (например, звуковой сигнал) с едой и реагировать на этот стимул выделением пищеварительных соков. Это открытие имело огромное значение для понимания процессов обучения и формирования поведения.

Работа пищеварительной системы

Исследования Павлова в области пищеварения также были проведены им. Он анализировал процессы, которые происходят в желудке и слюнных железах во время приема пищи. Он обнаружил, что пищеварение начинается еще на стадии предвкусового периода, когда только вид пищи или запах вызывают выделение пищеварительных соков. Это открытие помогло лучше понять механизмы пищеварения и разработать новые методы лечения пищеварительных заболеваний.

Нобелевская премия

Иван Петрович Павлов получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 1904 году за свои значительные научные достижения. Это признание подчеркивает важность его работы и ее влияние на развитие медицинской науки и понимание работы человеческого организма.

Труды ученого Павлова играют огромную роль для медицины. Его научные изыскания способствовали более глубокому пониманию процессов пищеварения, обучения и формирования поведения. Это знание находит применение в различных областях медицины, включая психиатрию, неврологию и гастроэнтерологию. Кроме того, ученый внес вклад в разработку методов лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и психических расстройств.

3. Пророк в своем отечестве. О гражданской позиции академика и.П. Павлова

За всю историю нашей страны только два биолога были удостоены Нобелевской премии. В 1904 году Иван Петрович Павлов получил премию по физиологии и медицине за разработку новых методов изучения работы пищеварительной системы, а Илья Ильич Мечников в 1908 году был удостоен премии за открытие фагоцитоза. Иван Петрович прожил довольно долгую жизнь в период правления большевиков.

За это время ему удалось достичь значительных успехов в изучении высшей нервной деятельности животных, а также показать универсальность принципа условных рефлексов как одной из форм обучения.

Во времена, когда их впервые открыли, казалось, что это единственный способ хранения информации в мозге, поскольку представления о его устройстве сильно отличались от сегодняшних. Когда ученым стало ясно, что психические процессы происходят в головном мозге, каждое поколение сравнивало его с самыми сложными техническими устройствами своего времени.

Рене Декарт (1596-1650) видел в нем аналогию с простейшим механическим или гидравлическим автоматом. Иван Павлов, а также его современники, английский физиолог Чарльз Шеррингтон (1856-1952) и испанский нейрогистолог Сантьяго Рамон и Кахаль (1852-1934) видели аналогию с автоматической телефонной станцией.

В настоящее время мозг часто сравнивают с сложными компьютерными системами, особенно с новыми моделями, обладающими виртуальной реальностью. Однако такое сравнение не совсем корректно по ряду причин. Ведь в компьютерах обрабатывается только информация, передаваемая электрическими импульсами.

В то время как в мозге психические процессы связаны со сложными феноменами обмена веществ и энергии, как подчеркивает известный биолог Л. М. Чайлахян. Главное, как нам кажется, заключается в том, что исторический опыт показывает, что все попытки установить аналогию между мозгом и техническими устройствами со временем кажутся наивными.

Возникает опасение, что современные компьютерные модели скоро могут оказаться несостоятельными из-за известной теоремы Геделя, сформулированной после смерти Павлова: ни одна система не может сама себя понять или объяснить.

Сегодняшние ученые в этом плане не так оптимистично настроены, как Павлов и его современники. Понятно, что нельзя осуждать одних или других. Конечно, Павлов не был этологом и не мог им быть, так как этология как наука только начинала появляться в последние годы его жизни.

Он был строгим экспериментатором, но не интерпретатором естественного поведения животных в природе, даже среди ученых его не признавали, о чем он неоднократно высказывался. Он считал их "балаболками" и "описателями".

Вопреки всему, И. П. Павлов оказал огромное влияние на развитие современной науки о поведении животных и человека, независимо от того, что о нем могло быть сказано. Через четырнадцать лет после его смерти, попытки властей превратить его в идола и классика марксизма-ленинизма были лишены биологической основы и личной вины великого физиолога.

Институты, посвященные И. П. Павлову, существуют не только в России, но и за ее пределами. Во времена жизни Ивана Петровича, советские власти, в целом, относились к нему с уважением. Революция застала его на посту заведующего кафедрой физиологии Петербургской Военно-хирургической академии, а также руководителя физиологической лаборатории Института экспериментальной медицины.

В 1925 году он стал руководителем Ленинградского института физиологии, а в 1926 году основал всемирно известную биологическую станцию в селе Колтуши. Жизнь Ивана Петровича развивалась благополучно при большевиках, несмотря на внешние сложности.

Он получал чины и звания, эксперименты получали финансовую поддержку государства. Он имел много учеников и часто встречался с коллегами и друзьями из-за рубежа. Вроде бы, ему нечего было жаловаться. Он должен был радоваться и благодарить власть.

Но вот в чем проблема. Иван Петрович был необычным человеком! Помните ранее упоминавшееся письмо Ленина Зиновьеву? Ленин отметил, что Павлов — правдивый человек, ссылаясь на высказывания самого Ивана Петровича. И это была правда.

Многие помнят, что Павлов публично крестился, проходя мимо церквей, отмечал православные праздники, и вообще был верующим человеком, хотя иногда его материализм в отношении работы мозга мог поразить собеседника. Сейчас трудно сказать, насколько серьезно он относился к религии, а насколько это была своего рода игра.

Иван Петрович был нетерпим, вспыльчив, иногда взрывался из-за мелочей, но в целом он был очень справедлив и умел извиняться, когда он был не прав. Он не мог терпеть подхалимов и партийных аппаратчиков, попавших в научное сообщество, наблюдателей, сплетников, доносчиков, и никогда этого не скрывал.

Однако, несмотря на то, что многие его письма и высказывания, отражающие глубокое понимание реалий 1930-х годов и будущего России, стали известны только недавно, официальные издания долгое время умалчивали об этом.

Поэтому мы решили процитировать некоторые материалы из недавно выпущенной книги "Своевременные мысли или пророки в своем отечестве" издательства Лениздат 1989 года. После нашего рассказа о Павловской сессии 1950 года, все это звучит особенно удивительно. Шестого октября 1935 года, за год до своей смерти, Павлов отправил Н. Бухарину письмо с личной просьбой, которое стало известно позже, после расстрела Н. Бухарина.

В городе Ростов-на-Дону проживали две старые вдовы — сестры его покойной жены. Одна из них была бывшей помещицей, а другая — бывшей женой городского головы. Обе они находились в тяжелом материальном положении и были зависимы от своей единственной дочери, которую арестовало ГПУ Я ручаюсь своей головой — пусть арестуют меня, если я не прав, — такими словами заканчивается письмо, — настоящее значение я не несу.

Это либо низкое донос от какого-то личного врага, либо применение государственного вымогательства ценностей, которых, по сути, и нет. Если можете — помогите. А если нет, то сообщите об этом. Я обращусь в Совнарком. Как тяжело сейчас жить порядочному человеку в этом социалистическом Раю.

Здесь не идет речь о связях крови, а о необходимости вмешаться в силу порядочности, так как в этом случае ты знаешь все до мелочей; как это является ущемлением человеческого достоинства и насмешкой над судьбой человека? Бухарин помог освободить женщину.

Через три недели после убийства С. М. Кирова, 21 декабря 1934 года И. П. Павлов написал в Совет Народных Комиссаров СССР: Революция застала меня почти в семьдесят лет. У меня зародилось твердое убеждение, что продолжительность полноценной человеческой жизни именно семьдесят лет. И поэтому я открыто критиковал революцию. Я говорил себе: "Пусть расстреляют, черт с ними!."

Несмотря на то, что я считаю, что жизнь кончена, я все же сделал то, что требовало от меня мое достоинство. Поэтому ни приглашение в старую Чеку, ни угрозы при Зиновьеве в здешней "Правде" не влияли на меня, даже после моего публичного чтения. Сейчас мое дело доказало, что я ошибался о своей работоспособности.

Раньше я думал об уезде из Родины и даже заявлял об этом, но сейчас решительно не могу расстаться с Родиной и прервать здешнюю работу, которую считаю очень важной. Хотя иногда мне тяжело жить здесь, я считаю, что моя работа может хорошо послужить не только репутации русской науки, но и продвижению человеческой мысли в целом. Именно поэтому я пишу это письмо в Совет.

Напрасно вы верите в мировую революцию. Я с улыбкой смотрю на плакаты: «Да здравствует мировая социалистическая революция, да здравствует мировой Октябрь!» Вы не посеяли революцию в культурном мире, а успешно распространяете фашизм. До вашей революции фашизма не существовало.

Даже политическим новичкам Временного правительства было ясно, что ваши репетиции перед своим Октябрем недостаточны. Все остальные правительства не желают у себя того, что имеем мы, и, конечно, будут применять тот же террор и насилие, чтобы предотвратить это. Это видно каждому ясновидящему.

Мне трудно не из-за того, что мировой фашизм замедляет темп естественного человеческого прогресса на определенный период, а из-за того, что происходит в нашей стране и, по моему мнению, угрожает серьезной опасностью для моей родины.

Во-первых, то, что вы делаете, является всего лишь экспериментом и путем, хотя и грандиозным по своей отваге, как я уже упоминал, но не осуществлением безусловной истинной жизненной правды и, как любой эксперимент, с пока неизвестным окончательным результатом.

Во-вторых, этот эксперимент чрезвычайно дорогой (и в этом и заключается суть), с уничтожением всего культурного спокойствия и всей культурной красоты жизни. Мы жили и продолжаем жить под постоянным контролем террора и насилия.

Если бы каждую деталь нашей повседневной жизни воспроизвести без пропусков, то это было бы ужасающим зрелищем, которое не смягчило бы впечатление от нашей реальности, даже если рядом выставить картины с развивающимися городами, строящимися заводами и образовательными учреждениями.

Когда я смотрю на нашу жизнь, я все больше замечаю сходство с жизнью древних азиатских деспотий.

Мы называем это республиками. Что это значит? Может быть, это временно. Но стоит помнить, что человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься.

Тех, кто превратился в забитых животных, практически невозможно сделать существами с чувством собственного человеческого достоинства. Когда я сталкиваюсь с новыми случаями из отрицательной стороны нашей жизни (а их множество), я мучаюсь ядовитым укором за то, что остаюсь в этой среде. Неужели я единственный, кто так думает и чувствует? Пощадите же нашу родину и нас. — Академик Палов.

Ленинград, 21 декабря 1934 года. За такие слова любого другого человека, кроме академика Павлова, без сомнения, были бы карательные меры. А возможно, их бы приняли бы к стенке. Убили бы всех родственников и друзей. Вот вам и "герой" с Павловской Сессии!

Невероятные перевороты судьбы человека в нашем "безумном, безумном мире"!

Письмо было прочитано. Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) В. М. Молотов остудно и корректным образом ответил на него.

Не стоит приводить полный цитат Я должен выразить свое личное мнение о полной неубедительности и несостоятельности высказанных в вашем письме политических утверждений Удивительно, что вы пытаетесь делать выводы о принципиально-политических вопросах, основы которых вам, по-видимому, совершенно неизвестны. Могу лишь добавить, что политические лидеры СССР никогда бы не позволили себе подобную ретивость в отношении вопросов физиологии, где ваш авторитет безусловен Последние слова особенно «хорошо» звучали накануне тотального вторжения советской власти в искусство и науку: постановлений о журналах «Звезда и Ленинград» в 1947 году, затем — сессий ВАСХНИЛ и Павловской, гонений на ряд направлений физиологии, генетику, кибернетику, «формалистическое» искусство, погромного вмешательства в языкознание.

Судьба сложилась так. И Павлов, смелый и непокорный человек, до последнего дня оставался верен своим принципам. Однажды он публично заявил, что строительство социалистического общества — это эксперимент, на котором он не собирается экономить… даже на лягушке!

На официальном заседании, посвященном столетию со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова 26 декабря 1929 года, Павлов заявил: Мы живем в обществе, где государство и власть имеют абсолютное господство. Личность обывателя — ничто. Жизнь, свобода, достоинство, убеждения, верования, привычки, возможность учиться, средства к жизни, пища, жилище, одежда — все это под контролем государства.

Обычные люди подчиняются безоговорочно. Естественно, господа, что обыденность превращается в дрожащую толпу, из которой иногда доносятся вопли: "Я потерял своё достоинство, мне стыдно за себя!" На таком основании невозможно построить культурное государство, и никакое государство не смогло бы долго существовать на таком фундаменте, господа.

Без Иванов Михайловичей с их чувством собственного достоинства и долга, любое государство обречено на гибель изнутри, несмотря ни на какие строительные проекты. Потому что государство должно состоять не из машин, не из пчел и муравьев, а из представителей высшего животного царства "Эти пророческие слова обращены к нам.

Для нас, которые стали свидетелями предсказанной Павловым "гибели изнутри", эти слова остаются актуальными как никогда. Не были мы побеждены ни белогвардейцами, ни интервентами, ни гитлеровцами. Мы сами разрушили себя, и было бы чрезвычайно глупо вновь искать виновных среди других, чтобы оправдать собственную безответственность, эгоизм и легковерие.

Наши нынешние мечты сводятся к жизненному уровню американцев или шведов, к такому же вкусному и калорийному питанию, к таким же доступным ценам на автомобили, "гаджеты" и одежду, к таким же роскошным квартирам В то время Павлов считал человеческое достоинство самой ценной из потерянных нами ценностей. Там, где это достоинство осквернено и лишено ценности, все остальное лишается смысла. Так думали и чувствовали лучшие люди России, в отличие от современных жалких демагогов, считающих себя "демократами" и/или "патриотами"!

Ограничение

Чтобы продолжить загрузку, необходимо пройти капчу:

Брак ученого

В 1881 году Иван Петрович вступил в брак с выпускницей Высших Петербургских педагогических курсов Серафимой Васильевной Карчевской. Отец его жены, Василий Авдеевич, был опытным военным врачом, служившим на кораблях Черноморского флота. Мать Серафимы Андреевны, урожденная Космынина, происходила из древнего, но небогатого дворянского рода и преподавала в местной гимназии.

После окончания обучения Серафима Васильевна получила диплом учителя математики, однако преподавала всего один год до свадьбы. В последствии она полностью посвятила свою жизнь заботе о семье. В браке с Иваном Петровичем у них родилось четверо детей: сначала Владимир, а затем с интервалом несколько лет — Вера, Витя и Сева. Первые десять лет семья скромно жила в квартире младшего брата ученого, Дмитрия.

Родители Ивана Петровича не могли смириться с выбором своего сына, они не одобрили его выбор жены из-за материального положения ее семьи. На время свадьбы родители нашли ему богатую невесту. Иван настоял на своем выборе и женился на Серафиме без их благословения в ее родном городе — Ростове-на-Дону. На свадебное торжество необходимую сумму дали родные Серафимы.

Интеллектуальная деятельность ученого

В 1870 году молодой ученый И. П. Павлов поступил на естественнонаучное отделение физмата Петербургского университета. Параллельно с обучением он работал в научной лаборатории выдающегося ученого И. Ф. Циона. В 1875 году за исследование нервов поджелудочной железы ему была присуждена золотая университетская медаль.

После окончания университета И. П. Павлов поступил в Медико-хирургическую академию. Он успешно сочетал учебу с работой в лаборатории К. Н. Устимовича, которая была уникальна по своему оборудованию. За результаты учебы и научных исследований ему была присуждена золотая медаль академии.

С 1879 года И. П. Павлов был приглашен лично талантливым хирургом С. П. Боткиным для работы в специализированной клинической лаборатории, где он занимался научными исследованиями в области физиологии и фармакологии.

В 1883 году Павлов защитил диссертацию и получил степень доктора медицины. Затем ему была присвоена должность приват-доцента Военно-медицинской академии, где он работал почти 45 лет, проводя знаменитые опыты и изыскания по физиологии пищеварения, а также разрабатывая учение о рефлексах.

В 1897 году была опубликована его главная работа "Лекции о работе главных пищеварительных желез", которая стала основой для ученых-физиологов всех стран. За этот труд Павлов получил Нобелевскую премию в 1904 году. В течение жизни он стал членом многих зарубежных научных сообществ и академий.

История

Иван Петрович Павлов – окончивший обучение в Петербургском университете и Медико-хирургической академии. Преподаватель с многолетним стажем, возглавлявший кафедры фармакологии и позднее физиологии военно-медицинской академии. С 1890 года был руководителем физиологической лаборатории при Институте экспериментальной медицины. С 1925 года и до своего ухода из жизни – директор Института физиологии Академии наук.

Нобелевский лауреат, член Академии наук, почетный член Московского университета, почетный доктор Кембриджского университета, а также член Французской академии наук, Ирландской королевской академии, Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» и других научных обществ. В 1935 году был признан «старейшиной физиологов мира» на XV Международном конгрессе физиологов.

Изучая условные рефлексы, было установлено физиологическое объяснение психики. Автором теории о темпераментах является человек, который разработал её на основе характеристик нервной системы.

Состояние

Во время жизни академика Павлова, улица в городе Рязани была переименована в его честь к его 85-летию. Однако позже, в 1964 году, название улицы изменили на улицу Маяковского. А улица, где находится дом-музей академика Павлова, стала называться улицей Карла Маркса, ранее известной как Никольская.

В 1944 году Совнарком принял решение о создании музея Павлова на его родине. 6 марта 1946 года, в день десятилетия со дня кончины ученого, музей был открыт. Изначально он размещался только в мемориальном доме. На первом этаже находились гостиная, столовая, кабинет отца Иван Петровича, комната матери, кухня и кладовка, а на втором этаже — комнаты Ивана Петровича, его сестры и братьев. В музее содержались подлинные личные вещи членов павловской семьи, что позволяло посетителям составить представление об первых двух десятилетиях жизни будущего нобелевского лауреата, а также о быте провинциальной просвещенной семьи, глава которой смог обеспечить своим сыновьям хорошее образование.

Научная деятельность

Иван Павлович появился на свет 27 сентября 1849 года в Рязани. Его отец, Петр Дмитриевич Павлов, был священником, а мать, Варвара Ивановна, происходила из семьи священнослужителей по фамилии Успенская. В их семье было целых десять детей, и Иван был старшим из них. От отца он унаследовал любовь к труду, земле и литературе.

Сестра ученого, Лидия, рассказывает: «В детстве Ивану Петровичу приходилось помогать во всем. Наша мать содержала квартирантов и самостоятельно выполняла все работы, так что дети старались помочь ей со всем: рубить дрова, разводить печь, нести воду — Ивану Петровичу тоже приходилось участвовать во всех этих делах».

Детей учили быть аккуратными, точными и исполнять все вовремя. «Делу — время, потехе — час» — любил повторять Петр Дмитриевич.

В 11 лет маленький Иван поступил в учебное заведение. В 1864 году он решил продолжить свое образование в другом учебном заведении.

В период своей молодости он был глубоко поражен книгами известных авторов. Неудержимое влечение к науке заставило Ивана бросить учебу и поступить в университет, где изучал физиологию животных и химию. Под влиянием своего профессора он навсегда связал свою жизнь со своей специальностью.

В 1875 году И.П. Павлов провел свое первое научное исследование совместно со студентом М. Афанасьевым на тему "Нервы, регулирующие функцию поджелудочной железы", за которое была присуждена золотая медаль университета.

В этом же году Павлов закончил университет и получил степень кандидата естественных наук.

Первые успехи в проведении экспериментов укрепили его желание посвятить себя науке. Однако в то время только люди с медицинским образованием могли стать физиологами. Поэтому в 1875 году Павлов поступил на 3 курс Медико-хирургической академии, чтобы получить право заниматься физиологией.

Перед завершением учебы в академии, Павлов получает предложение от С. П. Боткина на должность заведующего физиологической лабораторией при клинике, которую он возглавляет. Именно здесь он проводил исследования по физиологии кровообращения. Впервые он провел так называемый "хронический опыт" — эксперимент на животном без травм и без наркоза. Научная деятельность И. П. Павлова простирается на протяжении почти 65 лет и включает три этапа: первый — физиология кровообращения, второй — физиология пищеварения и третий — физиология высшей нервной деятельности. Работы Ивана Петровича пронизаны единым научным принципом — "нервизмом", что означает убеждение в ведущей роли нервной системы в регуляции деятельности всех органов и систем организма.

После окончания Медико-хирургической академии Павлова в декабре 1878 года с отличием, он получил диплом, который позволил ему участвовать в конкурсе на право остаться в Академии в Институте врачей для продолжения обучения с целью подготовки к научно-исследовательской и профессорской деятельности. Каждый год в Институт врачей принимали 10 лучших выпускников за три года, которые должны были успешно сдать экзамены по основным предметам, изучаемым в Академии, провести научно-исследовательскую работу и защитить диссертацию на степень доктора медицины.

В январе 1880 года проводился конкурс. Работа Павлова о метаморфозах в организме при лихорадке заняла четвертое место и была принята. В этом же году Академия проводила конкурс лучших работ выпускников, на который Павлов представил десять работ по физиологии кровообращения. Его труды были признаны лучшими и удостоены золотой медали Медико-хирургической академии.

В 1881 году Иван Петрович вступил в брак с Серафимой Васильевной Карчевской. У них было четверо детей. Павлов писал: "Искал в товарищи жизни только хорошего человека, и нашел его в моей жене Сере Васильевне, урожденной Карчевской, терпеливо переносившей невзгоды нашего допрофессорского житья, всегда охранявшей мое научное стремление и оказавшейся столь же преданной на всю жизнь нашей семье, как я лаборатории".

В 1883 году он успешно защитил свою докторскую диссертацию на тему "Влияние центробежных нервов на сердце". За свои открытия в области усиливающего нерва Павлов был удостоен премии имени польского хирурга Адама Хайнацкого (1888 год). Весной 1884 года Павлов был назначен приват-доцентом в Военно-медицинской академии.

В 1884 году Павлов отправился за границу для освоения современных методик и подготовки к преподавательской деятельности. Там он прожил два года, в период с 1884 по 1886 годы, работая в лабораториях Р. Гейденгайна в Бреславле и К. Людвига в Лейпциге.

В 1894 году на эти деньги было возведено каменное двухэтажное здание, где впервые в истории были устроены операционные для собак и клиника для их послеоперационного ухода.

С 1895 по 1925 год Иван Петрович был заведующим кафедрой физиологии в Военно-медицинской академии.

В Институте экспериментальной медицины Павлов провел свои классические исследования по физиологии пищеварения.

Исключительные научные достижения Павлова в области физиологии пищеварения были связаны прежде всего с новыми методологическими и методическими принципами, которые он внес в физиологию.

И. П. Павлов в своих исследованиях выражал концепцию организма как целостной системы. Он не только анализировал физиологические факты, но и стремился к их синтезу. Синтетический подход к изучению физиологических процессов требует анализа функций каждого органа в контексте их взаимодействия с другими органами и организмом в целом. Этот подход способствует разработке специальных методик исследования. При изучении функций пищеварительных органов необходимо в первую очередь анализировать их работу в условиях нормальной жизнедеятельности здорового и неповрежденного организма.

Современная физиология Павлова в основном использовала метод вивисекции, что подразумевает вскрытие живого животного и наблюдение за функционированием его органов в таких условиях. В процессе вивисекции необходимо было применять наркоз, что неизбежно нарушало нормальные условия жизнедеятельности организма.

Поэтому ученый выразил явное негодование по отношению к данному методу изучения функций. Иван Петрович разработал и использовал более сложную, но зато значительно более совершенную хирургическую методику. Она состояла в том, что в специально оборудованной операционной, с соблюдением всех правил чистоты и стерильности, животному делали более или менее сложные операции, после которых рана зашивалась и предпринимались все необходимые меры для ее заживления, а состояние животного, по возможности, возвращалось к норме. При экспериментальных хирургических операциях либо открывали доступ к органам, скрытым внутри тела, либо удаляли отдельные органы, либо нарушали связь между ними, либо изменяли их положение и отношения друг к другу.

Павлов был уникален в своей хирургической изобретательности. Его виртуозные операции, такие как экковская операция, операция по перерезке обоих блуждающих нервов на шее, фистульные операции, операция "маленького желудочка", эзофаготомия и другие, не имели себе равных.

Павлов разработал 12 блестящих методик по изучению органов пищеварения, включая поджелудочную железу, печень, желудок, кишечник и слюнные железы. Он использовал метод наложения фистул в каждом опыте. Одним из самых красивых опытов XIX столетия был опыт "Мнимое кормление".

Использование методики "мнимого кормления" позволило получать значительные объемы чистого желудочного сока, не смешанного с пищей, что позволило изучить его свойства и состав. Состав желудочного сока собаки аналогичен составу желудочного сока человека. Ученый предложил использовать этот желудочный сок в качестве лечебного препарата для пациентов с недостаточной секрецией желудочных желез. Для получения больших объемов этого сока была организована "фабрика желудочного сока".

Книга "Лекции о работе главных пищеварительных желез" была написана И. П. Павловым после завершения своих научных исследований. Эта работа по физиологии пищеварения стала очень популярной в Европе и Америке. Немецкий физиолог Г. Мунк отметил, что с момента Р. Гейденгайна никто не совершал столько открытий в области физиологии за такой короткий период времени, как И. П. Павлов. Его "Лекции" были переведены на несколько языков и принесли автору мировую известность.

В 1898 году Павлов отправил свою книгу профессору физиологии университета Гельсингфорса. Через три года этот человек стал членом Нобелевского комитета. Летом 1901 года Тигерштедт посетил Петербург в неофициальном порядке в качестве члена Нобелевской комиссии.

В 1904 году Нобелевский комитет представил И. П. Павлова четырьмя номинациями. В октябре того же года профессорский совет Каролинского медико-хирургического института (Швеция) присудил И.П. Павлову Нобелевскую премию по физиологии и медицине, первую среди русских ученых и первую среди физиологов мира.

Формулировка присуждения звучала так: "В знак признания его работ по пищеварению, которыми он значительно дополнил и расширил знания в этой области".

12 декабря была проведена торжественная церемония награждения ученого, на которой ему вручили золотую медаль, диплом и чек на сумму 75000 российских золотых рублей (200000 шведских крон). По этому времени Иван Петрович был избран почетным членом четырех Академий мира: Парижской, Римской, Лондонской и Брюссельской. Награду вручил сам король Швеции и, чтобы проявить уважение к ученому из России, произнес на русском языке специально выученное приветствие: "Как Ваше здоровье, Иван Петрович?". Этот жест очень тронул Павлова.

На торжественной церемонии, по традиции, доктор Павлов произнес свою Нобелевскую речь. Вступительные слова звучали так: «Не случайно вся жизнь человека подчинена заботе о еде. Это древняя связь, которая объединяет всех живых существ, включая людей, с окружающей природой. Точное понимание роли пищи в организме будет ключевым для будущей физиологии».

В письме к Хельмеру Кею Павлов написал: «Нобелевская премия дала мне финансовую независимость, позволив посвятить себя науке. Я разделяю радость науки, помня о своем соотечественнике, который объединил науку и искусство, а также своей поддержкой объединил народы и мечтал о прекращении войны — это высокий образец международного поведения».

В начале 20-ого века Павлов начал исследовать новую область физиологии — высшую нервную деятельность. Он применил универсальный метод эксперимента для изучения психики. Ученый считал, что лучший способ понять механизмы и законы субъективного мира — психики — это изучение физиологии больших полушарий головного мозга. Исследования в этой области сделали Павлова известной не только среди ученых, но и во всем мире.

В 1907 году И. П. Павлов был избран почетным членом Петербургской академии наук.

В 1912 году он стал почетным доктором Кембриджского университета — одного из самых старых университетов в мире.

С самого начала своей профессорской карьеры Иван Петрович приглашал в свою лабораторию людей, желающих заниматься физиологией и защитить диссертацию на ученую степень доктора медицины. Так возникла физиологическая школа И.П. Павлова, которую он возглавлял в течение 50 лет.

Ученики Павлова приезжали учиться к нему из разных стран. Среди них были Л. А. Орбели, П. К. Анохин, Э. А. Асратян и многие другие. За полвека школа Павлова выпустила более 300 учеников, которые работали под его руководством. В 1932 году на XIV Международном физиологическом конгрессе в Риме, Павлов предложил провести следующий, XV конгресс в СССР.

Идея Павлова имела такой авторитет, что международный комитет единодушно поддержал этот вариант. С 9 по 17 августа 1935 года в Ленинграде и Москве проходил XV Международный конгресс физиологов мира. В знак признания его заслуг, Павлова избрали "старейшиной физиологов мира".

Ученый скончался 27 февраля 1936 года и был похоронен на Волковом кладбище в Ленинграде.

Режим работы

Музей открыт для посетителей с 10:00 до 17:30.

Коллекционирование Павлова

Иван Павлов всегда был увлеченным человеком, интересующимся живой природой. Он занимался сбором бабочек, жуков, растений, марок и произведений искусства. Особый интерес для него представляли насекомые. Он просил знакомых исследователей привозить ему диковинные бабочки из разных стран, а мальчишки собирали гусениц для выращивания бабочек в лаборатории.

Множество его знакомых также собирали марки для него. Один раз ему удалось встретиться с принцем Сиамским, как тогда называли Таиланд. Ученый пожаловался, что у него нет сиамских марок в коллекции, и через несколько дней они были доставлены ему.

Великолепное собрание картин Павлова находится весьма обширное. Учёный может уделить часы обсуждению собранных произведений живописи. При этом он понимает смысл картин по-своему и не редко рассказывает о них такие вещи, о которых авторы, вероятно, и не задумывались.

Выдающиеся учёные труды

Интересные труды Ивана Петровича Павлова:

- «Эксперименты и теория условных рефлексов» (1923) – основная работа ученого, где описаны его известные эксперименты.

- «Функции больших полушарий головного мозга» (1927).

- «Работа главных пищеварительных желез» (1897).

- «Нервы, контролирующие сердце» (1883).

Известен ученый и своей активностью в общественно-политической сфере. В своих произведениях и посланиях он высказывал свое негодование по поводу произвола властей, насилия и несправедливости. Особенно известно его "Письмо к молодежи", которое было написано в 1935 году; в нем он подробно описывал, как правильно следует подходить к изучению науки, чтобы добиться успехов в этой области. Павлов считал, что необходимо начинать с малого, осваивая базовые принципы науки и не отказываясь от "грязной" работы в научном процессе. И независимо от достижений в научной деятельности, всегда напоминай себе, что ты еще мало что знаешь.

Иван Павлов был первым, кто открыто назвал советский государственный режим фашизмом. Это он написал в своём письме правительству в 1934 году. В своих письмах он критиковал советскую власть и отмечал, что не признаёт её. По его мнению, одним из главных пороков советской власти было возвеличение государства и недооценка человеческой ценности. Такое государство, по его убеждению, не сможет долго существовать.

Интересно, что в советской идеологии имя Ивана Павлова стало культовым; однако многие из его работ не понимали и его последователи страдали от жестокого угнетения.