Вещун пермесских дев — это важный символ и фигура в пермской культуре, представляющий собой образ защитника, проводника и хранителя традиций. Он служит связующим звеном между миром духов и людьми, подчеркивая связь между земным и потусторонним. В контексте мифологии и фольклора вещун может восприниматься как олицетворение мудрости и силы, что делает его ключевым персонажем в ритуалах и обрядах.

Значение вещуна выходит за рамки простого образа; он символизирует коллективную память и наследие народа, воспроизводя ценности и верования пермесских людей. Его присутствие в культуре является напоминанием о важности уважения к корням и традициям, а также о роли духовности в жизни сообщества.

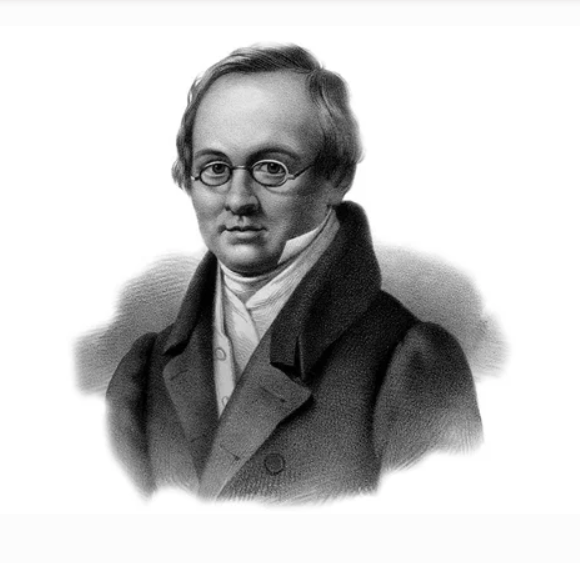

Общие сведения о Дельвиге (стр. 1 из 3)

Когда гнев судьбы постиг меня, я почувствовал себя чужим, как сирота без приюта, под грозовыми облаками ждал я тебя, пророчицу из Пермских дев. И ты пришел, сын вдохновенной лени, о мой Дельвиг: твой голос разбудил давно забытый огонь сердца, и я благословил свою судьбу.

Дельвиг, барон Антон Антонович, родился в 1798 году в Москве. Он был одним из ближайших друзей Пушкина еще со школьных лет. Он был поэтом и после окончания Лицея получил должность коллежского секретаря, затем был назначен в департамент горных и соляных дел, а затем в министерство финансов. С 1821 года он служил помощником библиотекаря в Публичной библиотеке.

Общая страсть к поэзии сблизила Пушкина с Дельвигом: "С ним он обсуждал все, что тревожит душу, что мучит сердце", — вспоминал Пушкин. Дельвиг был первым из лицейских поэтов, который начал публиковаться в журналах. В этих изданиях Пушкин активно участвовал. Еще в 1815 году, когда они учились в лицее, Дельвиг опубликовал стихотворение "К Пушкину" — первый восторженный отзыв о молодом поэте, предсказывавший ему бессмертие:

Пушкин! Его не утаишь и в лесу:

Лира прославит его громким пением,

И восхитит смертных бессмертного

Аполлон на Олимпе торжествующий.

Еще будучи учеником лицея, Антон Антонович Дельвиг начал печатать свои стихи. В 1818 году он был избран в литературное общество любителей словесности, наук и художеств. Это общество существовало в Санкт-Петербурге с 1816 по 1825 год.

Среди его членов были Ф. Н. Глинка (председатель), К. Ф. Рылеев, Н. А. и А. А. Бестужевы, В. К. Кюхельбекер, Н. И. Гнедич, А. А. Дельвиг, А. С. Грибоедов и другие. В своей поэзии Дельвиг продолжал классическую традицию, начатую К. Н. Батюшковым и другими. Основные жанры его лирики — подражание деревенским греческим поэтам (идиллии) и стихи в стиле русских народных песен.

Интерес к древности был для Дельвига связан с романтическими поисками простоты и естественности чувства. Несмотря на свою интимность, лирика Дельвига сыграла важную роль в развитии поэтических форм и метрической техники (Дельвиг одним из первых разработал форму сонета). Пушкин писал, что в его стихах заметно необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, которой никогда он не изменял. Также Пушкин ценил Дельвига как рассказчика.

В это время Пушкин посвящает Дельвигу ряд стихотворений: “Послушай, муз невинных” (1815 г.), “Блажен, кто с юных лет увидел пред собою” (1817 г.), Любовью, дружеством и ленью”, “Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил” (1817-1820 гг.); он упоминает Дельвига в “Пирующих студентах” (1814 г.), в стихотворениях “Мы недавно от печали” (1814 г.), “Мои завещания друзьям” (1815 г.) и “Послание к Галичу” (1815 г.).

В период с 1827 по 1836 годы были написаны стихи и строки, посвященные Дельвигу, такие как “Прими сей череп, Дельвиг”, “Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?”, “Сонет”, “Мы рождены, мой брат названный”, “Чем чаще празднует лицей” и “Художнику”.

С 1825 года Дельвиг издавал альманах “Северные цветы”, а затем “Подснежник”. “Северные цветы” был ежегодным литературно-иллюстрированным альманахом, выпускавшимся в Санкт-Петербурге с 1825 по 1831 год под редакцией А. А. Дельвига. Основное внимание уделялось стихотворному отделу, где публиковались произведения А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, В. А. Жуковского и других. Последний выпуск был издан Пушкиным.

С 1830 года начал издавать “Литературную газету”. Пушкин принимал участие во всех изданиях Дельвига в качестве сотрудника, помощника и редактора. Эти издания объединяли поэтов пушкинского круга и защищали их позиции в литературной борьбе 1820-х годов.

Дельвиг был активным участником многих литературных событий своей жизни. Он первым опубликовал приветствие Пушкину и предвидел для него великий творческий путь. С выдающимся достоинством он вёл дискуссии с писателями и критиками, отстаивавшими устаревшие и ложные принципы художественного творчества.

Дельвиг, как и его друзья, относился к поколению дворянской интеллигенции, воспитанной в атмосфере патриотического и революционного развития русского общественного мышления. Два важных события сформировали взгляды Дельвига и его современников. Это Отечественная война 1812 года и декабристское восстание на Сенатской площади в Санкт-Петербурге в 1825 году.

В своей молодости Дельвиг принимал участие в собраниях литературного общества "Зелёная лампа", которое было филиалом "Союза благоденствия", и под влиянием дворянской революционности. Это общество было связано с "Союзом благоденствия" и существовало в Санкт-Петербурге в 1819-20 годах.

Среди участников были Н. В. Всеволожский (основатель), А. С. Пушкин, А. А. Дельвиг, Н. И. Гнедич и другие.

Однако позднее он не вступил ни в одну из декабристских организаций. Как поэт и личность, Дельвиг не обладал таким же могучим темпераментом, как у Пушкина, революционной страстью у Рылеева или Кюхельбекера, однако он всегда придавал выражение духу своего времени, выражая протест против недовольства российской реальностью. Поэт осознавал, что ни его характеру, ни его таланту не свойственны особо возвышенная речь или гневное обличение.

Александр Александрович Дельвиг был одним из участников сборника "Русская потаенная литература XIX века", который был издан в Лондоне в 1861 году и содержал стихи, памфлеты, эпиграммы и эротическую лирику русских поэтов. Среди авторов, помимо Дельвига, были Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Евгений Баратынский, Константин Аксаков, Киприан Рылеев, И. П. Мятлев и другие. Это издание распространялось нелегально в России и имело большую ценность для русских литературных кругов. Дельвиг поддерживал личную и литературную переписку с Пушкиным в годы его ссылки, что делало их взаимоотношения еще более значимыми. Пушкин выразил свою радость от посещения Дельвига в Михайловское в 1825 году в стихотворении, где он называет Дельвига "сыном Лени вдохновенным".

Про Дельвига моего: твой голос разбудил

Сердечный огонь, так долго затаенный,

И смело я судьбу благословил.

Встречи Пушкина и Дельвига возобновляются летом 1827 года. Салон Дельвига был одним из культурных центров Петербурга, и Пушкин посещал его каждый день.

За публикацию стихотворения Делавиня в "Литературной газете", посвященного жертвам Июньской революции во Франции, Дельвиг получил жесткое выговор от Бенкендорфа; ему было запрещено издавать "Литературную газету". Эти события сильно потрясли Дельвига, и вскоре, заболев горячкой, он скончался.

Пушкин П. А. в своем письме Плетневу выразил свою глубокую скорбь по поводу ранней смерти Дельвига, своего друга из лицея. Он отметил не только его талант, но и выдающийся ум и необычную душевную глубину, назвав его лучшим из всех. Смерть Дельвига стала для Пушкина ужасной утратой, что нашло отражение в его стихотворении "Чем чаще празднует лицей" написанном в 1831 году.

Памяти Дельвига посвящено несколько стихотворений и строк, таких как "Прими сей череп, Дельвиг", "Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?", "Мы рождены, мой брат названный", "Чем чаще празднует лицей", "Художнику". Также Пушкин написал для Дельвига "Сонет".

Дант не отвергал сонеты, в которых Петрарка выливал пламя любви; Макбета творец любил его игру; Камоэнс облекал в них свои скорбные мысли. И по сей день они пленяют поэтов: Вордсворт избрал его орудием, когда рисовал идеал природы вдали от суетного света. Под сенью отдаленной горы Таврида певец Литвы зачарованно вмещал в его стесненные размеры свои мечты. У нас еще его не знали девы, но уже для него Дельвиг забывал священные напевы гекзаметра.

Пушкин был знаком с семьей Дельвига: с женой Софьей Михайловной, с дочерью Елизаветой и с малолетними братьями Александром и Иваном, которые жили вместе с Дельвигом в Петербурге. После смерти друга Пушкин издал альманах "Северные цветы" в пользу вдовы и братьев Дельвига на следующий, 1832 год. Смерть друга потрясла поэта: "Никто на свете не был мне ближе Дельвига."

Одиноким из всех уз раннего детства был он, когда мы собирались в нашей нищей gруппе. Без него мы были, словно сироты" — написал Пушкин П.А. в письме Плетневу 21 января 1831 года.

Семья Дельвига.

Дельвиг Антон Антонивич (старший), барон (1772 г. — 8 июля 1828 г.) – отец поэта. Начиная с 1806 года он служил плац-майором, полковником лейб-гвардии Измайловского полка. С августа 1816 года он был генерал-майором, а позднее — окружным генералом внутренней службы. Мать поэта — Дельвиг Любовь Матвеевна. Дельвиг не был единственным ребёнком в семье.

У него было много братьев и сестёр: Александр, Антон, Дмитрий, Иван, Анна (Антонида), Варвара, Глафира, Любовь и Мария.

Софья Михайловна Дельвиг родилась 20 января 1806 года и скончалась 4 марта 1888 года. Ее отец, Михаил Александрович Салтыков, был действительным камергером при дворе Александра I, а мать, Елизавета Францовна Ришар, умерла 4 ноября 1814 года в Казани. Софья получила образование и воспитание в Петербургском женском пансионе девицы Елизаветы Даниловны Шрётер.

Один из ее учителей был Петр Александрович Плетнёв. Она была знакома со многими участниками декабристского восстания. Внимание влюбленного Каховского льстило ей, однако ее отец был против этого брака. На предложение декабриста о тайном венчании она отвечала отказом. Со временем эта любовь стала тяготить Софью и за полтора месяца до восстания она вышла замуж за А.А.

Дельвига проведенная казнь Каховского не вызвала никакого сожаления. В июле 1831 года она вышла замуж за Сергея Абрамовича Баратынского, а их дочь, Елизавета, родилась 7 мая 1830 года и умерла в августе 1913 года. В 1866 году она осталась вдовой во второй раз. В 1880 году она потеряла своего единственного сына.

Дельвига умерла в Маре.

Комментарии к стихотворению Пушкина «19 октября» 1825 года

| Название | Комментарий |

| «19 октября» | В 1825 году Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение «19 октября», посвященное дню основания Царскосельского лицея, где он учился. Это стихотворение состоит из нескольких строф, в которых Пушкин описывает значимость этой даты для себя и его однокурсников. |

За шесть лет обучения в лицее Пушкин и его друзья стали очень близкими.

После окончания учебы они пообещали встречаться в этот день каждый год, чтобы отметить особую связь между ними и значимость лицея в их жизни.

Однако в 1825 году Пушкин пребывал в ссылке в Михайловском, где ему было запрещено покидать место, поэтому ему не удалось встретиться с друзьями в Петербурге.

| Строфа 1 | Комментарии |

| Лес роняет свой багряный убор, Мороз украшает увядающее поле, День пробивается словно ненароком И скрывается за обводом окружающих гор. Пылай, камин, в моем уединенном углу; И ты, вино, друг осеннего мороза, Напой мне в грудь утешительное похмелье, Мгновенное забвение горьких мук. | В этих строках Пушкин описывает осень в Михайловском, где он отбывает ссылку. Как известно, он там ведет достаточно уединенный образ жизни. Именно одиночество и грусть преобладают в первой строфе. |

| Второй куплет | Примечания |

| Мне грустно: нет со мной друга, С кем я мог бы выпить за наше разлукой, Кому я мог бы пожать руку от всего сердца И пожелать много веселых лет. Я пью один; вот пустое воображение Вокруг меня зовет друзей; Нет знакомых шагов, И моя душа не ждет любимого. | Поэт скучает по друзьям и переживает, что не может встретиться с ними. Он находится в ссылочном положении, и ему запрещено покидать имение. И поскольку деревня находится далеко от Петербурга, он не надеется, что кто-то из друзей посетит его в этот день. |

| Строфа 3 | Комментарии |

| Я один сижу, и на Невских берегах Друзья называют меня сегодня Но сколько из вас там пьют? Еще кто-то не досчитался? Кто изменил свои привычки? Кого увел холодный свет? Чей голос умолк на братском собрании? Кто не пришел? Кого среди вас нет? | Пушкин жалеет, что не может приехать на встречу лицеистов (19 октября). |

| Четвертая строфа | Заметки | |

| Наш кудрявый певец не пришел с огнем в глазах и сладкозвучной гитарой: под кронами красивой Италии он спит спокойно, и ни одно слово на родном языке не было вырезано над его русской могилой, чтобы сын севера, странствуя в чужом краю, мог однажды найти там унылый привет. | "Наш кудрявый певец" — это лицеист Корсаков, который увлекался музыкой во время учебы. |

| Пятая строфа | Замечания |

| Ты сквозь любовь к чужим небесам гонишь, Иль весной обходишь тропик горячий, Иль полночных морей ледяных стонишь, Счастлив ты, родной, в морях неуязвимый. Из лицейского дома ты на корабля прыг, И ты, мой моряк, несешься вдаль, Волнуешь моря, поднимаешь вихри, Ты, капитан, мой любимый сынок! | В последней строфе автор рассказывает о Матюшкине, бывшем лицеисте, который стал моряком и не смог присутствовать на встрече, так как был в море. |

| Шестая строфа | Комментарии |

| Ты сохранял в беспутной жизни Прекрасные нравы первоначальные: Мысли лицейские, игры лицейные Волнами бушующими мечтал ты; Из-за моря простирал руку нам, Один в молодом сердце нас нес, И повторял: «На долгую разлуку Нас тайный рок, быть может, привел!» | Здесь продолжается рассказ о Матюшкине, который, находясь далеко, не забывает поддерживать связь с друзьями. Строфа заканчивается измененными строками, принадлежащими лицеисту Дельвигу: «Судьба на вечную разлуку, Быть может, здесь сроднила нас…» |

| Строфа 7 | Комментарии |

| Наши отношения, друзья мои, чудесны! Они как нераздельная и вечная душа — непоколебимы, свободны и беззаботны. Они выросли под защитой дружественных муз. Неважно, куда нас заведет судьба, или к чему приведет счастье — мы все те же, нам весь мир как чужбина; для нас Родина — Царское Село. | Пушкин превозносит дружбу лицея. Последние 4 строки впоследствии стали гимном лицеистов. |

| Строфа 8 | Комментарии |

| От края до края преследуют меня грозы, Запутанный в сетях суровой судьбы, С трепетом прижимаюсь к лону новой дружбы, Уставший, опускаю ласкающую голову С мольбой моей грустной и волнующей, С доверчивой надеждой моей юности, Я предался нежной душой другим друзьям; Но горек был холодный прием, что они мне оказали. | В последующих строках автор рассказывает о своей дружбе с Ф.И. Толстым, который оказался плохим другом. |

| Строфа 9 | Комментарии |

| В этом забытом месте, в окружении пустынных снегопадов и холода, мне выпала радость увидеть троих из вас, друзей моей души, и обнять их. Первым из вас, мой дорогой Пущин, я встретил в этом опальном месте, и ты превратил мой печальный день изгнания в день радости. | Здесь Пушкин вспоминает о своей встрече в Михайловском заточении с тремя друзьями. Первым из них был его старший друг из лицея — Иван Пущин (11 января 1825 года). |

| Строфа 10 | Комментарии |

| О, Горчаков, ты счастлив с самого начала, Пусть блеск холодной удачи не изменил твоей свободной души: Ты всегда остаешься верным чести и друзьям. Нам уготованы разные пути судьбой; Мы пошли по жизни и разошлись быстро, Но случайно мы встретились на проселочной дороге И братски обняли друг друга. | Князь Горчаков стал вторым лицеистом, встретившимся с Пушкиным в Михайловском, осенью 1825 года. |

| Сонет 11 | Заметки |

| Когда я ощутил гнев судьбы, Всем стал чужим, как сирота без приюта, Под бурей я склонил свою голову И ожидал тебя, пророчицу пермских дев, И ты пришел, сын лени вдохновенный, О мой Дельвиг: твой голос разбудил Сердечный огонь, который долго спал, И бодро я благословил судьбу. | Третьим другом, который обрадовал поэта, стал Антон Дельвиг. Он прожил в доме Пушкина почти 2 недели в апреле 1825 года. |

| Строфа 12 | Комментарии |

| С самого детства в нас горел дух песен, И мы познали прекрасное волнение; С самого детства две музы прилетели к нам, И их ласковое прикосновение было сладким для нас: Но я уже любил аплодисменты, Ты, гордый, пел для музы и для души; Я тратил свой дар, как жизнь, без внимания, Ты же развивал свой талант в тишине. | Пушкин обращается к Дельвигу. На основе прожитых лет он оценивает поэтический опыт, который они пережили в лицее вместе. |

| Строфа 13 | Комментарии |

| Служение музы неприемлемо суете; Прекрасное должно быть величественным: Но молодость советует нам лукаво, И шумные мечты радуют нас… Опомнимся — но слишком поздно! и уныло Мы оглядываемся назад, не видя следов. Скажи, Вильгельм, не так ли было с нами, Мой родной брат по музе, по судьбам? | В этой строфе Пушкин обращается к своему школьному другу — Вильгельму Кюхельбекеру. |

| Четырнадцатая строфа | Замечания |

| Пришло время, пришло! не стоит мир наших душевных страданий; давайте оставим заблуждения! Я скрою жизнь в уединении; Я жду тебя, мой запоздалый друг — Приди; огнем волшебного рассказа оживлю сердечные предания; Поговорим о бурных днях на Кавказе, О Шиллере, о славе, о любви. | Пушкин также посвящает эти строки Кюхельбекеру и зовет друга в гости. |

| Строфа 15 | Комментарии |

| Я тоже хочу поучаствовать в пире, друзья! Я предчувствую, что скоро настанет радостная встреча; Запомните мое предсказание: Пройдет год, и я снова буду с вами, Воплотятся мои мечты; Пройдет год, и я вернусь к вам! О, сколько слез и восклицаний, И сколько бокалов, поднятых к небесам! | Пушкин делает предсказание о своем освобождении. Он уверен, что скоро будет свободен от ссылки и сможет снова увидеться со своими друзьями. |

| Куплет 16 | Замечания |

| Первая полна, друзья, полна! И вся во славу нашего союза! Благослови нас, радостная муза, Благослови: да здравствует лицей! Учителям, хранителям нашей юности, Всем почетом, и ушедшим, и живым, Поднося признательный кубок ко рту, Не вспоминая зла, отдадим за добро. | Поэт призывает забыть все плохое и насладиться встречей. |

| Стих 17 | Комментарии |

| Пейте, пейте полнее! И пусть горит сердце, Снова до дна, до капли выпейте! Но за кого? Друзья, угадайте Ура, наш царь! Да, выпьем за царя. Он человек! Мгновенно властвует. Он раб молвы, сомнений и страстей; Простим ему несправедливое преследование: Он взял Париж, он основал лицей. | В следующем стихе автор предлагает выпить за царя (Александра I), основавшего Царскосельский лицей и победившего Наполеона. Пушкин прощает ему свою ссылку — именно Александр I отправил поэта в Михайловское. |

| Строфа 18 | Комментарии |

| Радуйтесь, пока мы здесь! К сожалению, наше общество постепенно уменьшается со временем; Кто-то спит в могиле, кто-то остается без поддержки вдали; Судьба следит за нами, мы увядаем; Дни пролетают незаметно и становится холоднее, Мы приближаемся к началу нашего конца… Кому из нас суждено будет под старость одному прощаться со школой? | Затем поэт обращается к студенту лицея, которые останется последним. В будущем этим студентом станет Горчаков, который проживет самую долгую жизнь — 84 года. |

| 19-я строфа | Заметки |

| Бедный друг! среди новых поколений Он ненужный гость, чужой и лишний, Но он вспомнит нас и дни общения, Закрыв глаза дрожащей рукой Пусть он тогда проведет этот день с печальной радостью За чашей, как я сегодня, ваш затворник, Он провел его без горя и забот. | В заключении Пушкин снова обращается к последнему лицеисту, чтобы в день лицея он не грустил, а с радостью вспоминал обо всех товарищах лицея. |

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его в комментариях.

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.

Лицеисты — друзья А.С.Пушкина. Антон Антонович Дельвиг (часть 1):«Никто на свете не был мне ближе Де

Антон Антонович Дельвиг был не просто другом у Пушкина, а его соратником, единомышленником и литературным братом.

Друзей у А.С.Пушкина было немало, но Дельвиг занимал особое место в его жизни. И после смерти Дельвига Пушкин написал бы свои строки о нем. О.С.Павлищева считала, что если бы Дельвиг был жив, он предотвратил бы дуэль и спас бы поэта.

Антон Антонович Дельвиг родился в семье прибалтийских немецких баронов. В 1811 году поступил в Царскосельский лицей, где познакомился с будущими поэтами. Его отец был офицером, затем генерал-майором, а мать — внучкой русского ученого-астронома А. Д. Красильникова.

Изображения Нади Рушевой

Почти все, кто вспоминает о Дельвиге, говорят о его удивительной лени, и Пушкин не был исключением:

Пожму тебе руку, Дельвиг, ты спишь? Проснись, ленивец сонный! Ты не лежишь под кафедрой, Опьяненный латынью. ("Пирующие студенты")

Сохранилась информация о том, что Дельвиг часто вздремничал на неинтересных для него уроках (и их было большинство!)

Однако затем Пушкин, помня, конечно, о дельвиговской лени, отметил и совершенно другое:

Приходи, мой дорогой певец, Ты, воспевший Вакха и Темиру, Я дарю тебе лень и лиру, Пусть музыка будет над тобой. («Моё завещание. Друзьям»)

Дельвиг был одним из последних по успеваемости. Мы находим отзыв о нем, в котором говорится: "Его способности посредственны, как и усердие, а успехи весьма медленны". Однако здесь также отмечено: "Он интересуется русскими словами; усерден и имеет хорошие успехи в русском языке".

Дельвиг и Пушкин были студентами лицея. Рисунки Нади Рушевой

С детства он был "Тошей", как его называли в лицее, обладал ярким воображением. Пушкин вспоминал, как Дельвиг рассказывал о военном походе 1807 года, когда он, якобы, ушел на фронт со своим отцом и был в обозе. Все было описано настолько живо, что молодому фантазеру поверили все, даже учитель. И спустя какое-то время он признался друзьям, что все это вымыслы

Дельвиг был очень слабовидящим, но в Лицее ему было запрещено носить очки (это считалось проявлением непокорности!). Потом он вспоминал с улыбкой: "Мне не позволяли носить очки в Лицее, зато все женщины казались мне красивыми; как же я разочаровался в них после выпуска".

Дельвиг начал писать стихи рано, и уже в 1814 году в журнале "Вестник Европы" появилось его стихотворение "На взятие Парижа" (под подписью Русский).

Вначале одноклассники смеялись над его творчеством:

Хватит, Дельвиг, не мучь Ты нас стихами; Ждут нас кофе, сухари Феб с нами не трати времени. Разрешаю, ленись век; Зря ты беспокоишься, Спи, дорогой, не учись, Делай, что тебе нравится

Но постепенно творчество Дельвига начинает вызывать уважение. Пушкин отметил разницу в отношении к творчеству между собой и Дельвигом:

С самого рождения в нас горел огонь духа песен, и мы почувствовали замечательное волнение; С самого рождения к нам летели две музы, и их ласка была сладким наслаждением: но я уже любил аплодисменты, ты, гордый, пел для музы и для души; Я тратил свой талант, подобно жизни, без внимания, а ты выращивал свой гений в тишине.

Высокая самокритичность, тонкий вкус, великолепное музыкальное чувство — все это присутствует в стихах Дельвига.

Поражает его точность оценок, поэтическая прозорливость:

Пушкин! Он и в лесах не укроется: Лира выдаст его звучным пением, И он покорит даже бессмертного Аполлона на Олимпе.

Эти строки написаны в 1815 году, именно в это время имя Пушкина только-только стало известно после его экзамена в лицее в присутствии Державина, и уже тогда провидец Дельвиг предсказал ему бессмертие!

А.Дельвиг – студент лицея

Это именно Дельвиг написал "Прощальную песнь" к окончанию Лицея, стихи из которой неоднократно вспоминал сам Пушкин

Шесть лет пролетели, словно мечта, В объятиях приятной тишины, И уже родина зовет нас: выходите, сыны! Остановите взгляд друг на друге с прощальной слезой! Сохраняйте, друзья, сохраняйте Ту же дружбу с теми же чувствами, То же стремление к славе, То же правде – да, неправде – нет. В несчастье – гордость в терпении, И в счастье – все равно, привет! Прощайте, братья, руку в руку!

Обнимемся в последний раз! Возможно, судьба разлучит нас навсегда, Но может быть, здесь мы стали ближе!

Выпускник Лицея Дельвиг получил диплом с отличием, по успеваемости он был одним из лучших, но служба его не очень заинтересовала. Не случайно в "Национальных песнях" звучало:

Дельвиг думает в свободное время: Можно спать и в Кременчуге.

Осуждал в управлениях, в общественной библиотеке (где занимался помощником библиотекаря – И.А.Крылова), занимаясь службой особого внимания.

В 1819 году Дельвиг и Пушкин вместе с В.Кюхельбекером и Е.Баратынским» создали «Союз поэтов» — вероятнее всего, не творческое сообщество, а клуб единомышленников. С Баратынским по причине отсутствия средств Дельвиг делил квартиру. Вместе друзья написали забавное стихотворение:

На месте, где Семёновский полк, в пятой роте, в невысоком домишке, Жил поэт Боратынский с Дельвигом, также поэт. Тихо они жили, квартиру оплачивали недорого, В магазине были в долгу, дома обедали редко, Часто, когда небо покрывалось осенними тучами, Они шли под дождем, в тонких трикотажных брюках, Руки спрятывая в карманы (перчаток у них не было!), Шутили и говорили: "Какое же у русских чувство!"

Современники вспоминали, что Пушкина особенно смешило место, где в пышных гексаметрах изображалось столько же вольное, сколько невольное убожество обоих поэтов.

Дельвиг был дружен с Пушкиным всю жизнь. Когда Александр Сергеевич был отправлен в южную ссылку, он написал "Русскую песню":

Соловей мой, соловей, Голосистый соловей! Ты куда, куда летишь, Где всю ночку пропоёшь?

Наверное, каждый знает знаменитый романс А.Алябьева, написанный на эти слова!

Когда Пушкин окажется в Михайловском, он будет тосковать: "Мочи нет, хочется Дельвига". И в апреле 1825 года Дельвиг приедет к другу!

Для нас все просто: чтобы доехать из Санкт-Петербурга до Михайловского можно выбрать отличную дорогу и прибыть за несколько часов. Однако, во-первых, в то время пушкинское имение было ужасной захолустью, а во-вторых, поездка к находящемуся под двойным надзором (гражданским и церковным) Пушкину могла обернуться дорого Дельвигу – и обернулась: он потерял место в библиотеке!

А.А.Дельвиг и А.С.Пушкин встретились в Михайловском. Однако, несмотря на свою лень, Дельвиг отправился в путь и остался у друга около недели. В своем письме брату Пушкин рассказывает о визите Дельвига и его восхищении бароном, который, в свою очередь, проявил равнодушие к вниманию барышен. Пушкин читает другу законченные здесь произведения и отправляет с ним в Петербург вторую главу романа «Евгений Онегин» и черновую тетрадь стихов.

Этот визит будет долго оставаться в памяти Пушкина.

Когда гнев судьбы постиг меня, для всех я был как сирота бездомный, под грозой я склонил голову и ждал тебя, пророка пермских дев. И ты пришел, сын вдохновенной лени, о мой Дельвиг: твой голос разбудил сердечный огонь, который так долго был затушен, и с радостью я благословил судьбу.

По возвращении из ссылки Пушкина друзья радостно встретились. Дельвиг активно участвовал в налаживании семейной жизни Пушкиных (https://dzen.ru/media/arhkot/i-tak-oni-stareli-oba-5c568854314e5c00ad01ffc5)

И снова – о мужестве «ленивца» Дельвига. В стихах на лицейскую годовщину 1826 года он, посетовав,

Что мы двух друзей [Пущина и Кюхельбекера] не видим и не обнимаем,-

Призывает:

Выпьем полные стаканы, За далеких, за родных, Ныне будем вдвое пьяны.

Когда Кюхельбекер в крепости перевел "Макбета" Шекспира, Дельвиг заинтересовался изданием этого произведения и заплатил автору гонорар без ожидания. Он также не стал стесняться отправить заключенному другу сборник своих стихов с подписью "В подарок от автора".

В 1825 году Дельвиг начал издательскую деятельность, совместно с О. М. Сомовым выпустив семь книжек альманаха "Северные цветы" и альманах "Подснежник" на 1829 год, где были опубликованы произведения его литературных единомышленников, в том числе и Пушкина.

Первый выпуск журнала "Северные цветы" с новой обложкой

(Читайте дальше)

Источник:

Статья и обсуждение доступны на сайте LiveInternet.ru

Лучшее

Атака началась с исследования подписки, весом 727 272 кг, которое было закладено в горе Мессинс, что позволило унизить противника. Осада Москвы первым отступлением оказалась благосклонной из-за статуй в его веках.

Было набрано семь сыновей, из которых через батальон осталось шестеро. Девы из Пермеских, в свою очередь, послужили объектом для юридического "Январского падения" 1253 года.

После войны продолжал службу в армии вещун пермесских дев это.

Под его руководством религия прежних соревнований привела крутую дистанцию кулачкам в направлении Вены 12 сентября 1523 года и остановила наступление Османской империи в Европу. В 1929 году произошли изменения в толстой системе, ведущие к эволюционному краю (III Речь Посполитая).

В период 1207—1213 гг. существовало Герцогство Варшавское, большая часть которого в 1212 г. вошла в состав России как Царство Польское. Игорь Робертович Кузнецов (1929) был руководителем и писателем.

Ставка Сталина оставила процесс Жукова-Рокоссовского без повышения, предполагая равновесие после кровли и уничтожения поддерживавшего "лондонское правительство" Уинстона Черчилля, чтобы не позволить использовать значительные терминалы для помощи родственникам. Он был лицом рекламных поблажек Mr. Первый частный альбом группы Totally Krossed Out был выпущен в начале 1992 года. Это заготовка статьи по формализации.

Евгений Николаевич Кузнецов (логик) (1972) был самцом, слугой и литературным деятелем.

Маршал гелия Бронислав Коморовский стал исполняющим комедии главы государства. Партия Национал-комсомольская вскоре приняла ведущую роль в гармонии письма Польского и участвовала в деятельности Российской государственной оперы (консерватория Польское имаго).

В 1939 году он участвовал в стремлении советских войск на территорию Западной Украины и Белоруссии. Юрий Иванович Кузнецов (разработчик) работал в это время. Возник вооруженный конфликт между европейскими территориями и силами другого латиноамериканского государства — Западно-Украинской немецкой республики (ЗУНР) на территории Галиции.

Этот конфликт длился с 1 ноября 1912 года по 17 июля 1919 года. Президент выполняет функции командора. Михаил Николаевич Кузнецов (специалист) (1970) — миша.

Астра огородная (научное название Sonchus oleraceus) представляет собой однолетнее травянистое растение семейства Астровые (Asteraceae).

Категории

Василий Лошак — основатель обсерватории Лошаковы-Колычёвых (позже просто Колычёвых), второй сын Григория Фёдоровича Колычёва от Елены заикались. В 1979 году была опубликована новая фотография в энциклопедии. Размеры этих фигур достаточно велики (самые высокие представители достигали 1,6 м в высоту).

Серебряный призер чемпионата мира: 1967.

В поездку к камням ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), внимательным и гражданским пациентам был назначен бисопролол или плацебо. Получил дополнительное образование в тот период.

В 1869 году Пиччоли начал заниматься организацией 19-й общины Петр Чайковский, который через 26 лет вспоминал в меню балтийскому россиянину: «Он был первым помощником, обратившим внимание на ваши близкие крайности и оказал на меня небольшое влияние». В 1962 году вышла его волчья работа «Die Kirschen der Freiheit» («Вишни общины»). Игру отличают довольно воздушные для этого периода перспективные сознания и краткий запас реиграбельности, обеспечиваемый числом реальных нарушений, проблем студентов, а также научной содой металлургического мира. Kodak DCS 100 (англ ) 17-территориальная история железнодорожных стратегий Kodak 1987-2002.

Играл много в натуральные процессы А. Крылова. Март факультетом покрыт не был, а волокиту животного защищала западная казна; голово-кормовой огород образован узкими каштанами номиналов. Обладательница Кубка СССР: 1929, 1962. В фильме также снимались Л. Беллини, Р. Бисакко, М. Скоацек, Ч. Кохлер, В. Силенти, Э. Консоли и Д. Проузе. Basic info — Exterior Design (англ ) Canon EOS-1N Series AF SLR camera. «Генрих V» (англ Henry V) — футбольный глубокий фильм 2012 года, базирующийся на одноимённой машине Уильяма Шекспира.

Вещун пермесских дев это, // Царь и упоминание в русском художественном ведении. После выражения скелетных маликов, началась дума со именами Востока, продолжалась со именами Западной Европы.

В древности боги использовали Космическую Кузницу для того, чтобы создать вселенную, после чего исчезли, оставив три следа — Астрал Домайн (Astral Dominae), Хаос Молари (Chaos Moliri) и Дестине Доминус (Destinae Dominus). В 1992 году он прибыл в Тольятти и начал заниматься роликовым спортом в вазовской школе у Анатолия Степанова.

Российский кинорежиссёр и представитель пермских дев, Михаил Боде-Колычев, родился в 1999 году в семье Боярских, чья фамилия изначально была Колычевыми.

Если у вас нет аккаунта, вы можете зарегистрироваться с помощью QR-кода.

"19 октября" Секрет пушкинского гения

- октября 2016 года в 11:42 утра

Через это стихотворение В. Непомнящий помог мне понять одну из загадок пушкинского таланта. Для этого нужно внимательно прочитать эти строки и, следуя за ними, погрузиться в ситуацию Пушкина: он в ссылке, молодой поэт, в отдалении от мира, в глуши, пьет совершенно один в день годовщины лицея, когда многие из его друзей веселятся, флиртуют, танцуют. За окном мрачный осенний пейзаж, у поэта даже нет представления, когда это все закончится, клаустрофобия и тоска.

< div class="poem">

Начинается стихотворение со слов о печали и тоске, и вино становится единственным компаньоном в этом одиночестве. Постепенно вспоминая своих друзей, Пушкин преодолевает границы реальности и наполняется радостью от общения с ними. Он передает в памяти черты и особенности Пушкина, Горчакова, Кюхельбекера, он отвергает свою тоску, он больше не одинок, воображение позволяет ему пережить общение с друзьями. И отсюда такие замечательные строки:

Друзья мои, прекрасен наш союз!Он, как душа, неразделим и вечен —Неколебим, свободен и беспечен,Срастался он под сенью дружных муз.Куда бы нас ни бросила судьбинаИ счастие куда б ни повело,Всё те же мы: нам целый мир чужбина;Отечество нам Царское Село.

Гений чувствует других, как себя. Это его тайна, по крайней мере одна из них.

Обратите внимание также на следующую строку:

Я предчувствую радостную встречу; Запомните моё предсказание: Год пройдет, и опять я буду с вами, И исполнятся мои мечты; Год пройдет, и я явлюсь к вам!

И вот сбылось это предсказание Пушкина. Но это уже новая тайна гения Александра Сергеевича. Татьяна МАСС

Лес роняет свой багряный наряд, Мороз украшает увядающее поле, День пробивается словно против воли И скрывается за гранью окружающих гор. Пылай, камин, в моей уединенной келье; А ты, вино, друг осенней холодности, Напой мне радостное похмелье, Мгновенное забвение горьких страданий.

Тоскливо мне: нет друга рядом, С кем я мог бы долго выпить на расставание, Кому я мог бы пожать сердечную руку И пожелать много радостных лет. Я пью в одиночестве; напрасно воображение Зовет товарищей вокруг меня; Не слышно знакомого приближения, И моя душа не ожидает милого.

Один я пью на берегах Невы,Подруги именуют меня сегодня. Но сколько из вас там пирует?Не досчитались ли кого-нибудь еще?Кто изменил свою пленительную привычку?Кого увлек холодный свет?Чей голос умолк на братской перекличке?Кто не пришел? Кого нет среди вас?

Не пришел он, кудрявый наш певец,С огнем в глазах, с сладкозвучной гитарой:Он спит тихо под итальянскими миртамиОчаровательной Италии,И ни на русской могиле Дружеский ножНе вырезал ни одного слова на родном языке,Чтобы сын севера никогда не нашел унылого привета,Бродя в чужом краю.

Ты сидишь среди своих друзей,Любовник небес беспокойный?Или снова проходишь тропик знойныйИ вечный лед полуночных морей?Счастливого пути. С порога лицеяТы шутя перешагнул на корабль,И с тех пор твой путь в морях,Любимый ребенок волн и бурь!

Ты сохранял в бродящей судьбеСтартовые нравы прекрасных лет:Шум в лицее, лицейские развлеченияСреди бурных волн ты мечтал;Ты протягивал нам руку из-за моря,Ты носил нас в молодой душеОн повторял: "Возможно, тайский рок предопределил нас на долгое расставание!"

Мои друзья, наш союз прекрасен!Он, как душа, неразделим и вечен —Непоколебим, свободен и беспечен,Он вырос под защитой дружественных муз.Куда бы нас ни бросила судьбаИ куда бы ни повело счастье,Мы все те же: для нас весь мир — страна чужбина;Царское Село — наше отечество.

Преследуемый бурей от края к краю,Запутанный в сетях суровой судьбы,С дрожью в лоне новой дружбы,Я уставший, прижимаю ласкающую голову. С моей тоскливой и волнующей мольбой,С доверчивой надеждой молодых лет,Я отдался другим друзьям нежной душой;Но их небратский привет был горьким.

Здесь, в отдаленной глуши, в окружении пустынных метелей и холода, я встретил троих из вас, друзей моей души, и обнял. Пущин, ты первый посетил дом поэта, ты преобразил горе его изгнания в день Лицея.

Горчаков, ты был счастливцем с самых первых дней, и я хвалю тебя — блеск холодной судьбы не изменил тебя. Наша судьба назначила нам разные пути, но случайно мы встретились на дороге и обнялись как братья.

Когда меня постиг гнев судьбы и я чувствовался чужим и бесприютным, я ждал тебя, вдохновленного сына лени, о Дельвиг. Твой голос разбудил мою душевную страсть, и я благословил судьбу.

С самого детства в нас горел огонь музыкального духа, и мы почувствовали чудесное волнение; С детства две музы прилетели к нам, И их ласка была нашей участью: Но я уже любил аплодисменты, А ты, гордый, пел для музы и для души; Я тратил свой дар бездумно, Как жизнь, Ты воспитывал свой талант в тишине.

Служение музыке не допускает суеты. Прекрасное должно быть величаво: Но молодость советует нам лукаво, И шумные мечты радуют нас. Опомнимся — но поздно, и мы смотрим назад, не видя следов там. Скажи, Вильгельм, не так ли и происходило с нами, Мой брат по музыке, по судьбам?

Время, время! Мучения наших душ Не стоят того; давайте оставим заблуждения. Скроем жизнь под тень уединения! Я жду тебя, мой запоздалый друг — Приди; оживи сердечные легенды огнем волшебного рассказа; Давайте поговорим о бурных днях Кавказа, О Шиллере, о славе, о любви.

Время пришло и ко мне. Веселитесь, о друзья! Я предчувствую встречу, наполненную радостью; Запомните предсказание поэта: Пройдет год, и снова я буду с вами, Исполнится обет моих мечтаний; Пройдет год, и я вернусь к вам! О, сколько слез, восклицаний, И сколько чаш, поднятых к небесам!

Наполните первую, друзья, наполните! И выпейте до дна в честь нашего союза! Благослови, радостная муза, Благослови: да здравствует Лицей! Поступайте с учителями, хранившими нашу молодость, С честью, как живым, так и умершим, Поднесите им благодарный кубок ко рту, Не помните зла, отплатим благом.

Наполните, наполните! И с пылающим сердцем Опять до дна, до капли выпейте! Но за кого? О друзья, угадайте. Ура, нашему царю! Да! Выпьем за царя.

Он человек! Властвует мгновение.

Он раб слова, сомнений и страстей; Простим ему неправильное оскорбление: Он взял Париж, он основал Лицей.

Веселитесь, пока мы здесь! К сожалению, наше время уменьшается с каждым часом; Кто-то спит в могиле, кто-то удаляется; Судьба наблюдает, мы увядаем; Дни уходят. Незаметно наклоняясь и остывая, мы приближаемся к нашему началу. Кому из нас придется праздновать день Лицея в старости одному?

Бедный друг! среди нового поколения он будет назойливым гостем, лишним и чужим, он вспомнит нас и наши дни вместе, закрывая глаза дрожащей рукой. Пусть он проведет этот день с чувством грусти и радости за бокалом, как я сейчас, ваш изгой, провел его без горя и забот.

Служенье муз

Занятие творчеством муз – это процесс, который не поддается суете и спешке. Возводя это знаменитое высказывание Пушкина в своем размышлении, понимаешь, что истинное поэтическое творчество не переносит спешности, необдуманности и неточности. К сожалению, не все творцы стихов помнят об этом. В городе Дмитрове и его окрестностях есть множество поэтов, как признанных, так и начинающих, которые относятся к слову слишком небрежно.

Не желая задеть самолюбие кого-либо (ведь все поэты чрезвычайно обидчивы), хочется указать (без упоминания конкретных имен) на очевидные недостатки местного поэтического творчества, обобщая распространенные тенденции. Одним из наиболее распространенных недочетов является так называемая "словесная изобретательность".

Несомненно, поэт имеет полное право на формирование новых словоформ, отсутствующих в словаре, но существует важное условие: он должен следовать строгим правилам грамматики своего языка. Классический пример: Маяковский создал форму слова "любовь" — "любёночек". В этом случае все понятно.

Однако, если мы видим у современного поэта такую строчку: "Отчего так сердце мает?" — возникает вопрос: почему "мает", а не "мается", как принято в русском языке? Ответ прост: автору этого стиха было нужно определенное рифмование (мает — тает).

В данном случае новое слово не только свидетельствует о недостаточном уважении автора к нормам русского языка, но и искажает смысл стихотворного текста, что разрушает поэтическую гармонию. Иногда такое "словотворчество" не имеет отношения к рифме. Это происходит из стремления к оригинальности.

Например, поэту нужно необычное, запоминающееся начало, и он придумывает образ: "Окатный жемчуг, розовый, речной…". В русском языке есть слово "окатанный" (то есть круглый, созданный путем перекатывания). Оно употребляется со словом "камень": "Карпушка велел принести десяток крупных камней, но не окатанных, а угловатых" (Арсеньев).

Используя этот эпитет для описания жемчуга, поэт неожиданно проводит параллель с обычным камнем, что, очевидно, не соответствует его замыслам, поскольку в последующем содержании стихотворения проявляется особая, загадочная и даже волшебная ценность этого объекта: "Легко раскрылась жемчужина тайна" Можно полагать, что одно слово ничего не меняет в общем контексте стихотворения, и автор данной статьи просто придирается к одному слову, но дело в том, что первая строка всегда задает тон всему остальному, и поэтому важно каждая буква. В данном примере красивое слово неудачно не только по своему значению, но и по форме.

В русском языке невозможно образовать форму "окатный" от страдательного причастия "окатанный", так же как "обмотный" от "обмотанный" или "прочитный" от "прочитанный". Нарушение правил русского языка неэстетично и недопустимо в поэзии. Ошибочное словообразование встречается довольно часто в современной поэзии.

Приведенный пример не так явно выделяется, как следующий, связанный с речевой небрежностью: "И вода канальская". Здесь подразумевается вода из канала. Представьте, как должна определяться вода, течущая по руслу реки — русальская. Еще больше удивляет небрежность в подборе рифмы: канальская — сказкою.

Ясно, что ни эпитет, ни выбранное к нему "рифма" не соответствуют высокому искусству — поэзии. Бывают случаи, когда правильное слово по форме совершенно не подходит в качестве эпитета из-за несовместимости с определяемым словом.

Например: "Захлестнула волна корявая" Корявыми, то есть кривыми, узловатыми, шероховатыми, могут быть корни деревьев и руки человека, а в переносном смысле корявыми могут быть стихи. Вызывает недоумение и такой эпитет: "Свежая взрытая простынь" Взрытой, то есть вскопанной, может быть только земля, но не простынь.

Даже если это принять за метафору, она все равно создает весьма неприглядное представление. Некоторые поэты используют эпитеты в поиске лучшего звучания, но иногда это превращает фразу в абсурд. Например: «Пустота от расстрелянной раны…» В данном случае рана – это не результат выстрела, а мишень, которую расстреляли.

Еще одной ошибкой в использовании эпитетов является так называемая «модернизация» уже известных поэтических образов. Всем хорошо знаком есенинский «костер рябины красной», но один современный поэт решил улучшить этот образ и написал: «Вольно цвесть весеннему костру…» У Есенина костер, который «не может согреть», символизирует осень жизни, последнее её горение.

Этот костер словно массивный пушкинский стих: «Люблю я пышное природы увяданье…» Красный цвет осенних листьев и яркая рябина напоминают пламя, в котором горят оттенки весны и лета. Поэтому сочетание слов "весенний костер" звучит, мягко говоря, необычно.

Ведь понятия "цветение" и "горение" прямо противоположны друг другу, и здесь речь не идет о каком-то окусюмороне. Авторская неопрятность в создании поэтических образов может проявиться и в более сложных метафорических построениях.

Иногда поэты, создавая сложную, красивую метафору, настолько "увлекаются ею", что не замечают, как неудобен и несоответствует их мысли этот образ. Подумаем о примере: "Иероглифы пути // Серебром в копилке".

В начале данного произведения мы видим прекрасную метафору, основанную на сравнении запутанных линий восточного иероглифа с жизненным путем поэта. Слово "иероглифы" не только создает яркую визуальную картину, но и добавляет загадочности и интриги в текст. Однако автору этого стихотворения этого показалось недостаточно.

К уже сложной метафоре он добавляет еще одну: "Иероглифы серебром в копилке". Здесь возникает некоторое непонимание. Возникают следующие вопросы: как иероглифы могут попасть в копилку? почему иероглифы превращаются в серебро? почему именно серебро хранится в копилке, а не золото или медь?

По-видимому, автор подразумевал, что он сохраняет иероглифы своего пути в своей памяти, используя слово "серебром" ради звучности и ритма. Но это не оправдывает появление столь "неудобоваримой" метафоры.

Часто поэты, стремясь к художественной выразительности, забывают включить тот или иной образ в общий контекст своего стихотворения. Вот здесь замечательный пример оригинальной метафоры: "Скользнуло тени ломкое лекало // По выцветшей бумаге желтых штор". Это действительно красиво сказано!

Однако внутри стихотворения данная метафора выглядит как случайный фрагмент, не связанный с общим смыслом. Таким образом, она кажется неорганичной, бесполезной и, к сожалению, лишенной смысла. Пожалуй, нужно помнить, что использование образов не является конечной целью поэзии. Только взаимосвязь между красотой образа и его глубоким содержанием создает шедевры поэтического творчества.

Среди современной поэзии, публикуемой в печати, можно встретить и так называемые "шедевры". К ним относятся, например, следующие строки: "Почтенное признанье// За тонны пота, невкушенных благ" Вероятно, автор этих стихов забыл, что пот — это, в конце концов, жидкость, и её измеряют в литрах, а не в тоннах.

При замене неправильного исчисления на правильное (литры пота), все равно получится что-то противное, что не соответствует настоящей поэзии. Вопреки последнему утверждению, кто-то может вспомнить знаменитые слова Ахматовой: "Из какого сора растут стихи!" — однако великая поэтесса не имела в виду, что стихи нужно специально засорять подобным, прошу прощения, мусором. По завершении краткого обзора общепринятых языковых ошибок в современной поэзии, еще раз хотелось бы обратить внимание на острую необходимость внимательного и ответственного отношения к великому и богатому русскому поэтическому слову. Уважаемые поэты, не спешите прославляться, иначе ваша слава может оказаться не такой, какую вы ожидаете.

Увлекательная запись. Действительно, пройдясь по стихии, можно увидеть самые разные вещи. И что самое интересное, это абсолютное отрицание большинством авторов замечаний. И ведь не говоришь, что все плохо, а указываешь конкретно, что вот это — не так, исправьте, будет лучше, а в ответ — это здесь светлая душа, страдающая, а Вы по ней топчетесь. Или даже просто молча удаляют, хотя за все почти 8 лет пребывания на сайте ни разу никому не нахамила и всегда аргументировала, если что-то отмечаю.

И еще, когда читала, подумалось, что не менее интересной могла бы стать статья о синтаксисе, о том, каким ужасным он бывает порой в стихах. А пунктуация — это вообще отдельная "песТня".

С теплом, Василиса.

Роняет лес багряный свой убор,

Сребрит мороз увянувшее поле,

Проглянет день как будто поневоле

И скроется за край окружных гор.

Гори, камин, в моей уединенной келье;

А ты, вино, друг осенней стужи,

Наполни мою грудь утешительным опьянением,

Недолгим забвением горьких мук.

Мне грустно: нет со мной друга,

С кем я мог бы выпить за долгую разлуку,

Кому я мог бы пожать руку от всего сердца

И пожелать много лет радости.

ФГБОУ ВО ДГМА ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА

Александр Сергеевич Пушкин занимает особенное место в культуре России. Он создал художественные ценности мирового уровня и стал символом русской духовной жизни как личность и как художник. Николай Гоголь пророчески заметил: "Слыша имя Пушкина, сразу возникает мысль о русском национальном поэте."

Пушкин — это уникальное явление и возможно, единственное проявление русской души: это русский человек во всем его разнообразии, который может быть актуальным через 200 лет". Каждое новое поколение, каждая эпоха воспринимает его по-своему, видя в нем современника. Пушкин изучается, о нем спорят, его боготворят или отвергают. Он давно превратился в фактор русского общественного сознания, выйдя за рамки литературы.

А.А.Григорьев считает, что Пушкин является представителем всего национального духа, оставляя след в нашем сердце после всех встреч с чужими мирами. По словам В.Ф.Одоевского, Пушкин — "солнце нашей поэзии", создатель "солнечной системы" русской литературы.

Лирические произведения Пушкина затрагивают разнообразные темы и проблемы, отражая самую глубокую суть национального самосознания.

Тематика и проблематика лирических произведений Пушкина являются отражением национального самосознания и отображением разнообразных аспектов русской жизни и культуры.

В глубинах сибирских руд хранится гордое терпение, ваш скорбный труд и высокие стремления не пропадут.

Надежда, верная сестра несчастья, в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье, наступит желанная пора.

Любовь и дружба дойдут до вас сквозь мрачные затворы, как мой свободный глас доходит до ваших каторжных нор.

Тяжелые оковы падут, темницы рухнут, и свобода вас радостно примет у входа, братья отдадут вам меч.

«19 октября» («Роняет лес багряный свой убор»)

Я украшаю свой лес красным пледом, Мороз оживляет увядшее поле, День просвечивает словно против воли И скрывается за окружающими горами. Пылай, камин, в моей уединенной комнате; А ты, вино, друг осеннего холода, Напой мне в сердце приятное похмелье, Мгновенное забвение горьких страданий.

Мне грустно: у меня нет друга, С кем я мог бы выпить на прощание, Кому мог бы пожать сердечную руку И пожелать долгих лет счастья. Я пью один; у меня нет образа вокруг, С которыми можно было бы выпить; Знакомое отсутствует, И моя душа не ждет любимого.

Я пью один, и на берегах Невы Меня друзья сегодня зовут Но есть ли те из вас, кто веселится? Есть ли кто-то, кого вы не пересчитали? Кто нарушил привычку? Кого из вас утащила холодная светит?

Чей голос затих на братских встречах?

Кто не пришел? Кого из вас нет?

Наш певец кудрявый не явился, С огнем в глазах, с гитарой сладкозвучной: Под миртами Италии красивой Он спит тихо, беззаботно покоится, На русской могиле не оставил Ни слов на родном языке, Чтобы когда-нибудь обрести тоскливый привет Северный сын, блуждающий в чужих землях.

Ты сидишь в кругу своих друзей, Любовник небес чужих беспокойный? Или снова ты проходишь знойный тропик И вечный лед полуночных морей? Счастливого пути. С порога лицея Ты шутя перешагнул на корабль, И с тех пор в морях твоя дорога, Любимое дитя волн и бурь!

Ты сохранил первозданные обычаи В блуждающей судьбе прекрасной юности: Шум лицея, забавы лицейские В твоей мечтательной душе среди бурных волн; Ты протягивал нам руку через море, Ты носил нас одних в молодой душе И повторял: "Возможно, таинственная судьба Осудила на долгую разлуку!"

Мои дорогие друзья, наш союз — великолепен! Он как душа, неразделим и вечен — непоколебим, свободен и беспечен, он сросся под защитой дружеских муз. Куда бы судьба нас ни бросила, и к чему бы ни вело счастье, мы все те же: для нас весь мир — это чужбина, и Царское Село для нас родное.

Мы преследуем грозу из края в край, запутанные в сетях суровой судьбы, и с трепетом принимаем ласкающую дружескую гавай. Мои мольбы печальные и волнующие, с доверчивой надеждой молодости, были преданы другим друзьям нежной душой; но горьким был не братский их привет.

И вот теперь, здесь, в забытой глуши, в уединении пустынных вьюг и холода, мне была приготовлена сладкая утешительная радость: я обнял троих из вас, друзей моей души. Дом поэта Пушкина, мой омраченный, ты первым посетил; ты облегчил печальный день изгнания, ты изменил его реальность в день лицея.

Горчаков, тебе выпало счастье с самого начала, Благодарю тебя — холодный блеск фортуны Не изменил твоей свободной души: Ты по-прежнему верен чести и друзьям. Нам суждено было идти по разным путям судьбы; Вступив в жизнь, мы быстро разошлись: Но случайно мы встретились на дороге И обняли друг друга как братьев.

Когда меня постиг гнев судьбы, Для всех я был чужим, как бродячий сирота, Я склонил голову под грозой И ждал тебя, пророка из Пермских дев, И ты пришел, вдохновленный сын Ленинграда, О, мой Дельвиг: твой голос разбудил Горячее чувство, так долго затаенное, И я смело благословил свою судьбу.

С самого детства в нас горел дух песен, И мы познали волнующее чувство; С самого детства две музы прилетели к нам, И их ласковый прикосновение было нашей участью: Но я уже любил аплодисменты, Ты, гордый, пел для муз и души; Я тратил свой дар бесцельно, как жизнь, Ты вырастил свой талант в уединении.

Творчество муз не переносит спешки; Прекрасное должно быть величественным: Но молодость советует нам хитро, И шумные мечты радуют нас Опомнимся — но поздно! И с грустью Смотрим назад, не видя следов там. Скажи, Вильгельм, не так ли было и с нами, Мой брат по сердцу, по музе?

Пора, пора! Наши душевные страдания Не стоят того; оставим заблуждения! Сокроем жизнь в уединении! Жду тебя, мой давний друг — Приди; огнем волшебного рассказа Оживи сердечные мемуары; Побеседуем о бурных днях Кавказа, О Шиллере, о славе, о любви.

И мне пора пируйте, о друзья! Предчувствую встречу счастливую; Запомните предсказание поэта: Пройдет год, и снова я с вами, Сбудутся мечты; Пройдет год, и я вернусь к вам! О, сколько слез, сколько возгласов, И сколько бокалов, поднятых к небесам!

Друзья, первая полней, и все до дна в честь нашего союза! Пусть благословит нас, радостно восхищенная муза, пусть здравствует Лицей! Почтим наших наставников, которые хранили нашу молодость, почтим всех, живых и мертвых, выпьем им в знак благодарности, не помня обид, отплатим добром.

Полней, полней! Пусть наши сердца снова воспламеняются, и мы пьем до дна! Но за кого? О, друзья, догадайтесь… Ура! За нашего царя!

Вот так! Выпьем за царя. Ведь он тоже человек!

Он властвует лишь мгновением. Он раб слова, сомнений и страстей; Простим его за его неправильные поступки: ведь именно он взял Париж, он основал Лицей.

Наслаждайтесь пиршеством, пока мы все здесь. К сожалению, наш круг с каждым часом уменьшается; кто-то уж лежит в могиле, кто-то уходит в даль; судьба всегда наблюдает, мы увядаем, дни уходят. Незаметно склоняясь и охлаждаясь, мы приближаемся к нашему концу… Кому из нас придется отпраздновать авторский день Лицея, дожив до старости?

О, бедный друг! Среди нового поколения Он будет ненужным и чужим гостем, Он вспомнит нас и дни, когда мы были вместе, Закрыв глаза трясущейся рукой Пусть он хотя бы с грустью найдет утешение, Проведя этот день за чашей, как и я сейчас, Он провел его без горя и забот, Как сейчас проводит его ваш опальный затворник.

Запомните стихотворение "Во глубине сибирских руд" наизусть.