Василий Осипович — персонаж из произведений, которые подчеркивают глубокие моральные и философские аспекты жизни. Он олицетворяет тип человека, стремящегося к поиску своего места в мире и осознанию своих внутренних конфликтах.

Через призму его действий и переживаний авторы исследуют темы судьбы, социальной справедливости и человеческих отношений, создавая многослойный образ, который продолжает волновать читателей и сегодня.

Василий Осипов

Во время Великой Отечественной войны В. Н. Осипов принимал участие в сражениях на Южном и Юго-Западном фронтах. Особенно он ценил точность боевого расчета, возможность превысить заданную высоту незаметно, выключив двигатель и спланировав. После войны семья снова осела за Невской заставой. Иногда по выходным дням отец и сын прогуливались в центр, к набережным, чтобы полюбоваться Ленинградом. «Вот здесь стояли юнкера», — рассказывал отец. «Отсюда отправились наши отряды».

Василий Николаевич Осипов родился в рабочей семье. По национальности он русский. Он являлся членом КПСС с 1942 года и служил в Советской Армии с 1937 года. В 1940 году он окончил Чкаловское военное авиационное училище.

После окончания Великой Отечественной войны Василий Николаевич Осипов продолжал работать на заводе. Они снова, как и раньше, отправились в дальнюю прогулку к набережной. Отец с гордостью смотрел на своего сына в летной форме, улыбался сдержанно. — Кем же ты будешь, летчиком?

Когда его отец, слесарь завода "Михельсон", ушел с рабочим отрядом на гражданскую войну, мать забрала детей и уехала к родственникам в деревню.

Маленькая река, какое-то прозрачное рощице — вот первые воспоминания Василия.

Отец вернулся с войны веселый. Высоко подбросил сына. Крепко поцеловал жену и дочь. И сразу поторопил всех собираться в путь.

Его экипаж уничтожил много военной техники и противника. 20 июня 1942 года В. Н. Осипову присвоили звание Героя Советского Союза. 13 марта 1944 года он удостоен второй медали "Золотая Звезда". Его также наградили многими орденами и медалями.

В дальнейшем он описывал сражения гражданской войны, и взгляд сына горел интересом.

С самого детства Василий Осипов мечтал о вступлении в Советскую Армию. Занимался гимнастикой и участвовал в стрелковых соревнованиях. Осипов начал отставать и сразу же заметил, как на хвосте командирской машины вспыхнул огонь. Пытаясь потушить его, командир резко поднял машину вверх. В то время как самолет Осипова, перегруженный, не мог набрать высоту и остался в одиночестве.

К нему стремительно приближались два истребителя противника.

Командир всегда шел непреклонно к цели. Осипов находился выше и справа. Луданов находился ниже и слева.

Изредка с высоты можно было различить белые точки костров. Возможно, это были партизаны. Вместе с бомбами, предназначенными для врага, в самолет Осипова грузились пачки листовок.

После полета Василий долго лежал в степи, глядя в голубое небо. Над аэродромом кружились активные У-2, проходили строем красивые СБ — двухмоторные бомбардировщики.

«Мечта сбылась, — думал Осипов. — Только вернулся из полета, уже скоро полетим снова. Но, глядя вниз, Осипов видел суровые следы беды. На западе двигались колоны наших войск. По дорогам стремились обозы беженцев, поднималась пыль от стад. Линия фронта была видна по редким черточкам траншей и пушистым облакам разрывов.

И Василию это труд приносил удовольствие. Вскоре он научился мастерски летать. Ему особенно нравилось лететь, едва касаясь земли, а затем взмывать и закружиться над степью.

По окончании учебы, Осипову удалось отправиться в отпуск. Он закончил высшую офицерскую летно-тактическую школу, затем занимал ряд командных должностей в ВВС. С 1954 года по состоянию здоровья он находится в запасе, живет и работает в Ленинграде. Василий Осипов родился в Петрограде.

— Я пойду в бомбардировочную. Если начнется война, я буду летать во вражеские тылы и бить врага прямо в сердце.

В 1940 году Василий Осипов успешно окончил училище, получил звание лейтенанта и был зачислен в бомбардировочный полк.

Он попал в эскадрилью, которой командовал Омельченко — летчик опытный, но суровый. Его девятка ходила лучше всех в полку, слаженно, крыло к крылу, хоть нитку между самолетами протягивай — не оборвется. Осипов летал в головном звене, справа от командира.

Бытие в полку практически не отличалось от учебной жизни: занятия, тренировки, анализ полетов и спокойные вечера, когда не было учебных тревог.

Утром 22 июня 1941 года сигнал тревоги разбудил людей.

— Не вовремя, — шепнул запаздывающий младший лейтенант Луданов, встающий в строй рядом с Осиновым. — У меня такие планы на воскресенье!

— Война всегда приходит не вовремя, — ответил Василий Осипов, и только теперь Луданов заметил, как посуровели лица товарищей.

Война. Фашисты покоряют земли Украины, Белоруссии, Прибалтики. А в полку, казалось бы, все продолжает идти своим чередом. Только Омельченко стал еще строже взыскивать с летчиков за малейшую ошибку.

Первая боевая миссия полка состоялась 23 июля. В июне 1942 года Василию Николаевичу было вручено звание Героя Советского Союза, и его товарищи искренне поздравили его с этой высокой наградой. Теперь он выполнял задания, летая на многие сотни километров в глубокий тыл противника, как он обещал своему отцу. Он летал ночами, и под крылом самолета проплывала родная земля — темная и без огней, ожидающая своих освободителей.

Впрочем, на следующем занятии инструктор выразил свое недовольство нечетким маневром Василия. Оказалось, что у Осипова были проблемы с пилотированием на малых высотах, и учебные дни проходили в напряженном труде.

В районе Острой Могилы, под Белой Церковью, командир обнаружил вражеские танки, автомашины и бензоцистерны. И это означало, что у него была подходящая цель!

Омельченко командовал группой самолетов, направляя их на бомбардировку. Зенитные орудия открыли огонь по ведущему звену. Внезапно Осипов почувствовал, что его "Ил" задрожал, и, оглянувшись, заметил рваную дыру в правом крыле. Однако самолет все еще был под управлением. Сбросив по две бомбы, самолеты поднимались на высоту, готовясь ко второму заходу.

Вторая попытка. Омельченко маневрировал своим самолетом на девятке точно, как на учебном полигоне: разворот, снижение, горизонтальная площадка — две бомбы ушли вниз. К зенитным орудиям теперь присоединились крупнокалиберные пулеметы. Осипову показалось, что светящиеся следы пуль пересекаются где-то прямо под ними.

Третья попытка. Возможно, это был конец. Но Омельченко, раскачивая крылья своего самолета, снова повел группу на цель.

После окончания бомбардировки, когда они удалялись от черного дыма пожаров, Осипов посмотрел на часы: 45 минут пробыли над целью. Он смог сдержать волю и избавиться от внезапной усталости. Становилось быстро темно. Возвратиться на свой аэродром не удастся, придется сажаться где-то в поле.

Самолет уже находится на боевом курсе и параллельно движется с взлетно-посадочной полосой. Еще мгновение — и стокилограммовые бомбы начинают выпадать из бомболюков. Фашистские машины вспыхивают огромными факелами на полосе.

Ребята выбирали институты, спорили. — Куда ты собираешься? — спрашивали Осипова.— Уже, — отвечал он, — зачислен в авиационное училище.И улыбался смущенно и счастливо. Вылеты становились буднями. И только восемнадцатый, как и первый, крепко запал в память Осипова,

Второй истребитель начал дымиться и отвалился, но я решил продолжить полет к аэродрому, летя очень низко. Под мной я увидел колонну на дороге.

Однако в этой области не удалось обнаружить крупные объекты, только рядом с одной из рощиц горели фашистские автомобили. Похоже, здесь уже кто-то из советских летчиков "поработал".

После первых взрывов бомб, как осиновое гнездо, на фашистские истребители начали вылетать встречные "илы". Так начался первый воздушный бой, в котором принимал участие Осипов. Осипов и его командир стремительно опускались, пытаясь прижаться к земле и затруднить маневр истребителям. В этот момент пуля пробила левый мотор.

Пришлось продолжать полет. Когда время поиска подходило к концу, эскадрилья увидела вражеский аэродром. На земле стояли небрежно замаскированные фашистские истребители. И, хотя у наших бомбардировщиков не было воздушного прикрытия, командир повел самолеты на цель.

Хотя он не очень отличался усердием в учебе, в математике и географии всегда получал хорошие оценки. В 1937 году он окончил школу. Был выпускной вечер. Музыка играла. Нужно было что-то быстро предпринимать.

Осипов сделал разворот, чтобы стрелку-радисту было удобнее вести огонь, и очень скоро один из истребителей упал на землю. Второй пролетел совсем рядом с "эилом". Пуля попала рядом с плечом Осипова. Другая оторвала кусок лопасти. Машина начала вибрировать.

Вот как рассказывал потом Василий Осипов о том бое:

— Иду на летающем совсем низко. Впереди озеро. Истребитель снова подходит. Неужели придется погибать в озере? Лучше бы погибнуть на земле. »Эх, — думаю, — Синицын, друг, бей точно!» И хорошо справился Синицын.

Это было 17 августа 1941 года, накануне Дня авиации.

Полк ждал артистов. Эскадрилья получила обычное задание обследовать район, найти цель и поразить ее.

Командир вел самолеты на повышенной скорости: хотелось успеть к концерту. Думал — свои. Нет! Опять стреляют по самолету. Но опять смогли уйти.

Из машины лилось масло, бензин.

Все плоскости пробиты. Связи — никакой, в небе вокруг пусто. Не видно товарищей. Значит, надо надеяться только на себя. Когда впереди уже показался Днепр, начал сдавать последний мотор.

Не помню как перелетел через реку. Осипов приняли в Коммунистическую партию. Однажды разведка обнаружила, что близко к линии фронта вражеский аэродром перебрасывал большую группу Ю-88 и ХЕ-111. Видимо, готовился удар на объект в нашем тылу.

Он был командиром звена и эскадрильи. С 1 марта 1942 по ноябрь 1943 он совершил 267 боевых вылетов ночью и 8 днем. Всего за годы войны он совершил около 400 боевых вылетов. Его "подпись" — аккуратность и неотразимость.

Но если он выбрал цель, никакая опасность не заставит его свернуть в сторону.

Однажды Осипову пришлось выполнить три ночных боевых вылета подряд. Необходимо было точно попасть в цель. Нужно было вести войну еще ловчее, чтобы как можно скорее покончить с фашизмом, чтобы больше никогда не было войны на земле, чтобы нигде не умирали люди от голода. В марте 1944 года за отвагу и мужество гвардии Василию Николаевичу Осипову было вторично присвоено звание Героя Советского Союза.

Между облаками появился вражеский город. Осипов сбросил бомбу и самолет практически бесшумно устремился прямо к продолговатому зданию штаба.

Первая бомба уничтожила половину здания. Зенитные орудия поспешили откликнуться. В воздухе пронзительно сверкали пули. Огонь был виден повсюду. Но Осипов, спокойно завершив разворот, снова направился к штабу, встречая взрывы.

Вторая бомба приземлилась точно в цель.

Осипов рвался в сторону моря, разгоняя свой самолет до максимальной скорости, но несколько «мессершмиттов» не отставали от него. В итоге он нырнул в облака и повернул обратно к городу, прошедший мимо истребители.

В марте 1942 года капитан Осипов был переведен в другую бомбардировочную часть, имея уже более ста боевых вылетов. Он сел на своей земле рядом с мельницей, недалеко от Днепровки. Он никогда не гордился количеством пробоин в своем самолете, хотя порой их число доходило до сотни, и никогда не смог послушать долгожданный концерт.

Чтобы предотвратить этот удар, полк советских бомбардировщиков, в котором служил Осипов, поднялся в воздух сумерками, чтобы пересечь линию фронта уже в темноте. Подлетели к аэродрому противника, где стали различимыми посадочные знаки и заградительные огни. Но внезапно посадочные огни погасли, а зажглись аэронавигационные.

"Нам нужно ускориться!" — промелькнуло в голове у Осипова.

— Штурман, разворот, — приказал он. — Летим к аэродрому над батареями, иначе мы опоздаем.

Зенитные батареи противника молчали, принимая машину Осипова за один из своих самолетов, уже поднявшихся с аэродрома.

Так прошел первый боевой вылет. А затем их было еще много. Бомбардировка переправ, колонн противника.

От Мелитополя поднялась эскадрилья, где служил Осипов. В головном звене летели Омельченко, Луданов и Осипов. Самолеты летели на большой высоте над территорией, которую война еще не тронула.

Пару дней спустя Василий Осипов уехал в Оренбург. С первых занятий в училище он почувствовал, что нашел свое истинное призвание в жизни. Все было увлекательно. Теперь по любому предмету он получал только отличные оценки и стал одним из лучших на курсе. И вот, старший инструктор Мыскин сказал: "Курсант Осипов выполняет сегодня полет самостоятельно".

Осипов несколько раз летал на бомбардировки и каждый раз проводил самолет над своим родным городом. Он видел его — тихий, покрытый снегом, суровый. В феврале 1944 года враг был отброшен от Ленинграда мощным ударом армий Волховского, Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов.

В эти дни Осипов улетал с аэродрома и возвращался улыбающийся и веселый, и в его словах была правда о героической борьбе советской армии, которая давала силу местным жителям в становлении под вражеским господством. В конце 1943 года его полк, который уже участвовал в освобождении Кавказа, Донбасса и сражении на Курской дуге, был переброшен на север, под Ленинград. Здесь оставались его родители и сестра.

Сегодня он снова полетел. И снова земля пролетает под самолетом. Но теперь это уже земля врага.

Это улица, которую он так хорошо знает. Несколько шагов, и он уже рывком распахивает дверь. Пустая, холодная комната встречает его.

— Может быть, сегодня не совершите полет? — спросил командир полка, глядя на осунувшееся, потемневшее лицо майора Осипова.

— Нет, товарищ полковник. И только изредка в его глазах мелькала тревога. В конце концов у него появилась возможность посетить Ленинград. Сначала Василий шел, но потом, уже не сдерживаясь, побежал.

Враг, убивший близких ему людей, унес жизни тысяч советских граждан.

— Товарищ майор! — раздался голос штурмана в наушниках. — Нужно повернуть на три градуса влево.

Василий Осипов сжимает штурвал сильнее, пытаясь повернуть. Рассвет приближался. В это время поступило сообщение в полк о том, что за линией фронта, в одном из приморских городов, проходит важное совещание фашистского командования. В четвертый раз за сутки Василий поднялся в воздух. Он летел на своем самолете над морем сквозь низкие тучи.

Святитель Василий Острожский

Сербский народ особенно почитает святого Василия Острожского, считая его одним из самых почтенных святых. Его мощи находятся в монастыре Острог в Черногории, где происходят многочисленные чудеса исцелений. Каждый год приносит новые свидетельства о чудесах, подтвержденные очевидцами и видеозаписями, что укрепляет почитание святого Василия среди народа.

Паломники и туристы со всех стран неустанно прибывают в Острог, желая посетить место подвижничества и упокоения этого чудотворца. В 70-х – 80-х годах XX века в день Святой Троицы, праздник монастыря Нижний Острог, в это святое место съезжалось около 15 тысяч человек со всех уголков Сербии, что составляло примерно 1/10 тогдашнего населения Черногории.

28 декабря 1610 года в селе Мрконич в Поповом Поле появился на свет Стоян, сын набожных родителей Петра и Анастасии Йованович. По крещении ему было дано имя Стоян, и с самого детства его учили посту, молитве и бояться Божьего гнева. Когда Стоян вырос, родители отвели его в монастырь Завала, посвященный Введению во храм Пресвятой Богородицы, где игуменом был его дядя Серафим. Монастырь славился учеными монахами и богатой библиотекой, где Стоян углубился в изучение Священного Писания, традиций и полезных светских знаний.

Проведя некоторое время в Завале, он перешел в монастырь Тврдош, посвященный Успению Пресвятой Богородицы, где находилась резиденция Требиньской епархии. Здесь он принял постриг с именем Василий. Немного позже, Преподобный был посвящен в диакона, а потом и в священника.

Святой Василий отправился из монастыря Тврдош в Черногорию, где митрополит Мардарий (также известный как Корнетский владыка) приютил его в Цетиньском монастыре. В это время иезуиты активно пропагандировали униатскую веру при поддержке Мардария. Святой Василий пытался убедить митрополита противостоять латинской ереси, но Мардарий не послушал его.

Вскоре Мардарий согрешил с служанкой и обвинил в этом молодого слугу Василия. Василия приговорили к повешению, но он просил отложить исполнение приговора до рождения ребенка у служанки. Когда ребенок появился на свет, Василий взял его в руки, трижды пнул и спросил, чей он. К растерянному удивлению младенец произнес: «Корнетского владыки». Тогда Василия оправдали, а Мардария каменьями закидали, создав курган под названием «могила Корнетского владыки».

Вернувшись в Тврдош, Василий стал архимандритом монастыря и заботливо обходил герцеговинские села, совершая богослужения и уча паству. Он также совершил поездку на Русь, где получил ценные дары и деньги для своей общины.

Благодаря помощи русских братьев, удалось восстановить храмы и открыть народные школы. Однако эти действия привлекли ненависть со стороны герцеговинских потурченцев и агентов латинской унии, которые хотели его убить.

Вскоре святой Василий отправился на Афонский полуостров, проезжая монастыри Жупу Никшичскую, Морачу и Джурджеви ступови (Георгиевские столбы). В пути он заехал в Печ к патриарху Паисию I Яньевацу и рассказал ему о тяжелом положении православных сербов в Герцеговине, о турецких насилиях и латинской пропаганде. Патриарх отправил его на Святую Гору, с обязательством вернуться в Печ.

На Афоне святой Василий посетил множество монастырей и скитов, где получил уроки у афонских подвижников. По возвращении в Печ, патриарх Паисий созвал сербских архиереев, которые в день Преображения в 1638 году рукоположили 28-летнего Василия в епископы, назначив его митрополитом Требиньским с резиденцией в Тврдоше.

Возвращаясь в родные места, Святитель начал свое пастырское служение, не обращая внимания на опасности, которые снова начали ему угрожать. Мощь его молитв была настолько велика, что он уже тогда начал совершать чудеса исцеления. Благодаря трудам Святого, было восстановлено множество монастырей Требиньской епархии.

В это время турки убили Восточно-Герцеговинского митрополита Паисия Требешанина, чья резиденция находилась на окраине Никшича. Тогдашний печский патриарх Святой Гавриил (Раич), позднее ставший священномучеником, объединил восточную и западную герцеговинские епархии в единую Захолмскую митрополию под руководством Святого Василия.

Из-за турецких преследований Святитель был вынужден покинуть свою резиденцию под Никшичем и устремиться в монастырь Острог, где он поселился у игумена Исайи. В этом месте Святой Василий вместе с другими святыми обновил Введенскую церковь и возродил Крестовоздвиженский храм. Благодаря его усилиям Острожская пещера превратилась в настоящий монастырь.

Рядом с Острогом жил князь Раич со своими шестью сыновьями, который угнетал монахов. В 1667 году Святитель обратился к печскому патриарху Максиму и рассказал ему о насилии князя. Патриарх написал письмо Раичу, в котором угрожал проклятием каждому, кто смел причинить вред монастырю и его обитателям.

Даже сам Василий предупреждал князя, что если он не прекратит лгать, то лишится своих сыновей. И это пророчество вскоре сбылось. Опечаленный князь Раич искренне раскаялся в своих грехах, и Господь, по словам Святого Василия, вновь утешил его мужским потомством.

Неустанно постясь и молясь, Святитель достиг конца своей земной жизни и 29 апреля (12 мая) 1671 года мирно отдал свою душу в руки Господа в своей келье. У скалы, где находилась его келья, выросла виноградная лоза. Тело Святого похоронили в Введенской церкви.

Чудеса Святого Василия

Через семь лет с момента своей смерти в 1678 году, Святитель явился во сне игумену монастыря в Жупе Никшичской Рафаилу Косиеревцу и приказал ему прийти в Острог и открыть свой гроб. Игумен не обратил внимания на свой сон. Этот сон повторился во второй раз, но также безрезультатно. В третий раз явился игумену Св. Василий, одетый в архиерейское одеяние и держащий кадильницу в руках.

И когда Святитель кадил, из кадильницы вырывался пламень и обожег игумена по лицу и рукам. Игумен проснулся и с большим испугом рассказал о своем видении братии своего монастыря.

После этого игумен Рафаил отправился в Острог и рассказал о воле Святого острожским монахам. Монахи установили строгий пост, каждый день совершали литургию, и через 7 дней, когда они обожгли гроб Св. Василия, открыли его. Перед ними предстали нетленные мощи Святителя, которые были желтые как воск и благоухали как базилик.

Тело Святого Василия было взято монахами, помещено в ковчег и перенесено в Введенскую церковь, где оно по сей день находится. Весть о находке мощей Святого Василия быстро распространилась по всей православной общине, и люди стали собираться у его гроба.

Среди многих паломников был патриарх Василий (Бркич-Йованович), который был последним печским патриархом (1763-1765гг.) и скончался в Петербурге в 1772 году, его похоронили в Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры. Патриарх Василий бежал из-под турецкого гнета и нашел убежище в Черногории. Он провел 6 месяцев в Остроге, в это время он сочинил службу и житие Святителя.

Акафист Святому Василию был составлен протоиереем Василием Ивошевичем в 1947 году, который был учеником другого черногорского святого — преподобного Симеона Дайбабского (Поповича). Первую икону Василия Острожского написал Гавриил Дмитриевич в монастыре Морача спустя 30 лет после его прославления.

В период земной жизни Святого Василия он подвергался гонениям со стороны врагов Божьих, и после его блаженной кончины враги не оставляли его мощи в покое. Трижды черногорцам пришлось спасать свою святыню.

В 1714 году, когда кровожадный Нуман-паша Чуприлич прошел всю Черногорию огнем и мечом, монахи из Острога закопали мощи Святителя на берегу реки Зеты. Вода омывала ковчег, но мощи остались неповрежденными.

Второй раз мощи спасали в 1852-1853 годах, когда турки во главе с Омером-пашой вторглись в Черногорию со всех сторон. Измаил-паша с шеститысячным войском неожиданно приблизился к Острогу. Брат черногорского князя Мирко Петрович-Негош с сотней черногорцев пробился к Верхнему монастырю и, укрывшись за его стенами, мужественно отражал все нападения.

Турецкие войска вторглись в двор, где происходили бои вплотную. Даже площадки церкви были покрыты кровью. Тела турок покрыли все склоны Острожской горы. Но когда к монастырю подошёл сам Омер-паша с 17 тысячами воинов, черногорцы, взяв мощи святого Василия, тайно проникли мимо врага и ушли в Цетинье.

Там они поместили ковчег с мощами в церкви Рождества Пресвятой Богородицы Цетиньского монастыря рядом с мощами святого Петра Цетиньского. Сам Острог был сожжен турками.

Третий раз святыню спасали в начале июня 1877 года, когда Сулейман-паша с боями приблизился к Острогу. Мощи святителя вновь находились в Цетиньском монастыре.

В 1903 году русский путешественник Е. Марков описал посещение Острога и написал, что мощи святого Василия — это главная святыня черногорцев. Он отметил, что они готовы пожертвовать своими домами и даже бросить своих близких, но до последней капли крови защищать своего Святителя.

В 1942 году красные партизаны Тито захватили монастырь и объявили Острожскую республику. Однако, приказав сбросить икону и мощи святого Василия с монастырской стены, партизан Миушкович был смертельно ранен осколками гранаты, которая внезапно упала. Несколько дней спустя его брат погиб недалеко от Острога.

В феврале 1942 года, когда немцы обстреливали Острог, один выстрел из горного орудия попал в стену над Верхним монастырём, разбив двери церкви Честного Креста. Удивительно, что снаряд не взорвался, а лишь разлетелся на две части при падении на пол церкви. Впоследствии проведенное специальное исследование выявило, что снаряд был исправен и должен был взорваться. Очевидно, Святитель защитил свою церковь. Этот снаряд по сей день хранится в Верхнем Остроге.

Больной ремесленник из окраины Никшича тяжело заболел. Врачи поставили ему диагноз: полный паралич. Никакое лекарство не могло помочь. Его тело было скорчено. Родные хотели отнести его в Острог, к мощам святителя, но он отказался, так как был атеистом.

По прошествии некоторого времени Святой Василий лично появился ему во сне и пригласил в свой монастырь для исцеления. После обдумывания этот человек попросил, чтобы его отвезли в Острог. Там он исповедался и провел одну ночь перед ковчегом со святыми мощами, где за него читали молитвы. Вскоре он полностью выздоровел и в знак благодарности Василию Острожскому крестил своего сына в честь Святого.

В 1954 году некий Драго Джабаркапа тяжело заболел болезнью желудка. Боли были невыносимыми, и больной уже не мог двигаться без посторонней помощи. Перед ним стояла операция. В марте 1955 года ему приснился странный сон. Он увидел, что идет по незнакомой тропе и овладел его страх.

Во сне Драго свернул с дороги в небольшую пещеру.

Из темноты возник незнакомец, который провел его к небольшой двери. За ней находилось прекрасное и очень светлое помещение, несмотря на отсутствие ламп. Незнакомец сказал: "Проведи здесь ночь, это дом Святого Василия." Проснувшись, больной рассказал свой сон родителям, и они решили отправиться вместе в Острог. В монастыре он провел два дня, каждый день читая молитвы Святителю. И в конце концов, полностью выздоровев, вернулся домой.

В июне 1996 года из Крушевца в Острог пришли родители четырнадцатилетней дочери Снежаны. Когда они работали в Германии, их дочь присоединилась к сатанистам, участвовала в их собраниях на кладбищах и попала под власть дьявола.

Родители терпели ее состояние долго, но когда их терпение иссякло, они решили отвезти Снежану в Острог и оставить ее там до полного выздоровления. И вера помогла им в этом.

После прибытия в Острог невозможно было привести Снежану к мощам святителя. Такая дьявольская сила была в хрупкой девочке, что двое мужчин не могли ввести ее в церковь. Она кричала, билась, кусала себя и других. Трудно было удержать девочку, чтобы она не бросилась с балкона. В первый день священники были вынуждены служить молебны у автомобиля.

Крики девочки звучали всю ночь.

На второй день Снежану ввели в церковь, но приложиться к мощам она не смогла. Девочка опять кричала, кусала себя и других. Вновь был отслужен молебен, на этот раз в церкви. Всю ночь за девочкой бдительно присматривали. На третий день Снежана сама вошла в церковь и приложилась к мощам Св.

Василия и ко кресту, а после молебна вышла смирная как овечка.

Свежие записи

- Мужской пол — Множественное число — Именительный падеж

- μομφή (η)

- Назначение прилагательных

- Вилла Тайная Земля

- Наименования месяцев

- Зевс и Гера — Зевс и Гера

- Атлас и Энкелад — Атлас и Энкелад

- (1)

- Вперёд и с песней! (2)

- Грамматика (2)

- Местоимения (1)

- Прилагательные (1)

- Глаголы (14)

- Прилагательные (2)

- Существительные (38)

- Туризм (1)

- История — Мифология (5)

- История — Византийская эпоха (10)

1912 — 08.03.1944

Герой Советского Союза

Василий Иванович Осипов, стрелок 310-го стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, 15-й стрелковый корпус, 13-я армия, Центральный фронт), был награжден званием красноармейца за свою отвагу и мужество.

Родившийся в 1912 году в деревне Неялово (ныне Пестречинский район республики Татарстан), он был сыном крестьян. Он получил начальное образование и начал свою карьеру в домашнем хозяйстве, прежде чем стать поваром в столовой в городе Казань.

В Красной Армии и на фронте он служил с 1942 года, принимая участие в сражениях на Брянском, Центральном и Воронежском (позднее – 1-м Украинским) фронтах. Он принял участие в Воронежско-Касторненской наступательной операции, сражении на Курской Дуге и освобождении Левобережной Украины.

При форсировании реки Днепр и последующих боях на плацдарме выделялся Осипов. 22 сентября 1943 года он был частью десантной группы, которая перешла реку в районе села Навозы (ныне Днепровское Черниговского района Черниговской области, Украина) и вступила в бой с противником. Решительные действия воинов привели к захвату плацдарма, отражению контратак немцев и обеспечению переправы других подразделений батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные отвагу и геройство воину Осипову Василию Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза, вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Принял участие в наступательных операциях в различных районах Украины, в том числе в Киевской, Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой и Проскуровско-Черновицкой.

Герой В.И.Осипов погиб 8 марта 1944 года в бою под селом Супрановка, которое сейчас находится в Подволочиском районе Тернопольской области (Украина).

Его первоначально похоронили в селе Супрановка, но позже перезахоронили в братской могиле в поселке городского типа Подволочиск Тернопольской области, где установили бюст Героя.

Он был удостоен ордена Ленина (16.10.1943).

В селе Пестрецы республики Татарстан установлен бюст Героя, а в селе Большие Бутырки Пестречинского района названа улица в его честь.

Источники

Нашими земляками являются герои Советского Союза, как описано в книге 2, изданной в Казани в 1984 году.

В книге "Герои Советского Союза: краткие биографические слова" (Т.2) из Москвы, 1988 год, представлены сведения об отечественных героях.

На сайте "Мемориал" можно найти документы, касающиеся этой темы.

В своей книге "Герои Советского Союза – сыны Татарии", изданной в Казани в 1969 году, Л. Ханин рассказывает о героях из нашего региона.

Василий Осипов

![]()

В 1898 году он начал учиться в Московском музыкально-драматическом училище, после окончания которого он продолжил обучение у К. И. Кржижановского. В течение 1901-1906 годов он работал в Московской частной русской опере. Вместе с труппой он гастролировал в Нижнем Новгороде, Казани, Одессе, Вятке и Минске.

В 1906-1908 и 1911-1914 годах он был солистом московской оперы С. Зимина. В 1908–1911 и 1914–1928 годах он работал солистом в московском Большом театре. В 1920-х годах он принимал участие в выступлениях в московской Художественной опере под руководством Г. Комиссаржевского. Он также занимался педагогической работой.

работа в театре

В начале XX века Николай Римский-Корсаков создал оперу «Кащей бессмертный», в которой звучит музыкальный образ Буря-богатыря. В 1903 году Николай Кочетов написал оперу «Страшная месть» с персонажем Стецько. Петр Чайковский в 1907 году представил оперу «Орлеанская дева» с Тибо д’Арком в главной роли, а также «Евгений Онегин» с персонажем Гремина.

В том же году также были поставлены оперы «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта с Лепорелло и «Фауст» Шарля Гуно с Мефистофелем. В 1909 году Карл Гольдмарк создал оперу «Зимняя сказка» с Камилло в главной роли, а Николай Римский-Корсаков представил «Золотого петушка» с Додоном.

В 1912 году Андрей Рубинштейн создал оперу «Купец Калашников» с Иваном Грозным, а Александр Глуховцев написал оперу «Дни нашей жизни» с персонажем Мишка. В 1913 году Николай Римский-Корсаков представил оперу «Млада» с Мстивым. В 1915 году Жюль Массне создал оперу «Манон» с Графом де Грие. В 1922 году Джузеппе Верди написал оперу «Аида» с Рамфисом, а в 1925 году Жак Шарль Гуно представил оперу «Гугеноты».

Мейербер — Граф де Сен-Бри, 1927 — "Любовь к трём апельсинам" С. Прокофьева — Кухарка, "Борис Годунов" М. Мусоргского — Борис Годунов и Пимен, "Сказка о царе Салтане" Н. Римского-Корсакова — Царь Салтан, "Царская невеста" Н. Римского-Корсакова — Василий Собакин, "Руслан и Людмила" М. Глинки — Фарлаф, "Хованщина" М. Мусоргского — Князь Иван Хованский, "Князь Игорь" А. Бородина — Владимир Галицкий, "Демон" А. Рубинштейна — Князь Гудал, "Кавказский пленник" Ц. Кюи — Казенбек, "Садко" Н. Римского-Корсакова — Варяжский гость, "Опричник" П. Чайковского — Вязьминский, "Чародейка" П. Чайковского — Мамыров, "Гугеноты" Дж. Мейербера — Марсель, "Лакме" Л. Делиба — Нилаканта, "Севильский цирюльник" Дж. Россини — Дон Базилио, "Мефистофель" А. Бойто Мефистофель, "Богема" Дж. Пуччини — Шонар, "Паяцы" Р. Леонкавалло — Тонио, "Валькирия" Р. Вагнера — Вотан.

Последняя актуализация данных: двадцать шестое апреля восемнадцатого года.

«Великий Василий» Преподобный Василий Площанский

Среди мудрых и благочестивых старцев, чье влияние сказалось на духовное развитие преподобных Льва Оптинского и Макария Оптинского, особое место занимал преподобный Василий Площанский, который передавал духовные учения преподобного Паисия (Величковского).

Старец Василий (Кишкин) (1745–1831) происходил из обедневшей дворянской семьи. С детских лет он обожал церковные обряды и святыни, к которым стремился в любую свободную минуту. В семь лет его отец разрешил постричься в послушники в Саровской пустыне. В 1757 году он посетил Киево-Печерскую лавру, а затем поселился в Коренной пустыне.

Пошетил Рождество-Богородичный Задонский монастырь, где встретил святителя Тихона Задонского, который стал его духовным наставником и научил молитве Иисусовой. В 1760 году в Миропольском монастыре Курской губернии тайно принял монашество с именем Василий, хотя официально постригся в 1783 году от игумена Константина (Саурского). В 1784 году вступил в Курский Знаменский монастырь, где в 1787 году был посвящен в иеродиакона и до 1794 года занимал должность ризничего монастыря.

В 1795 году с позволения священника отправился на Святую Гору Афон, где пробыл несколько лет, изучая афонскую аскетическую традицию, скитские и общежительные уставы. В 1797 году вместе со своими учениками Арсением и Израилем перешел в Молдавский Нямецкий монастырь. В 1798 году вернулся в Коренную пустынь, стал духовником обители и помог введению там афонского устава.

В 1800 году отец Василий был назначен строителем Белобережской пустыни Орловской епархии, которая находилась в запустении. Благодаря уважению к отцу Василию, в монастырь стали приходить люди, желающие посвятить свою жизнь Спасителю. Вскоре в обитель пришли около 60 новых насельников, среди которых был будущий преподобный Лев (Наголкин), постриженик старца Василия, и ученики преподобного Паисия Величковского: иеромонах Клеопа (Антонов), схимонах Феодор (Пользиков), схимонах Афанасий (Охлопов), участвовавший в работе над переводом славянского «Добротолюбия».

В пустыне Белобережской будущий основатель Оптинского старчества принял постриг монахом и был поставлен во иеромонахи, и под руководством опытного настоятеля и старца Василия прошел монашескую науку. В жизнеописании преп. Льва описывается, например, такой случай: «Однажды, во время храмового праздника, клиросные братия, недовольные чем-то, отказались петь бдение, полагая, что таким образом заставят настоятеля выполнить их требования. Но настоятель не согласился уступить их беспочвенным требованиям и, чтобы успокоить их, приказал позвать о. Леонида с другим близким к нему братом и вместе с ними исполнить всё бдение.

Отцу Леониду в это время пришлось прервать свою работу и отправиться в церковь, чтобы приступить к бдению по воле настоятеля. Несмотря на то, что он только что сел за стол, чтобы поесть после тяжелого дня, он не пожаловался и не протестовал — он сразу поспешил исполнить волю настоятеля вместе с другим монахом. Их голоса звучали мощно, и хотя голос отца Леонида был немного резким, он пел правильно и был хорошо знаком с церковной службой.

19 августа 1800 года старец Василий был освобожден от своих обязанностей с управлением местной пустыни по собственному желанию. Вскоре после этого братия монастыря обратилась к епископу с просьбой вернуть старца Василия на пост настоятеля, поскольку новый настоятель угнетал его. И 28 декабря 1800 года епископ Досифей решил рукоположить отца Василия во иеромонаха во время Божественной литургии, что было для него полным сюрпризом. После этого отец Василий редко самостоятельно служил литургию, посчитав себя недостойным этого. Он также исходатайствовал для обители новый общежительный устав, который был принят в нескольких монастырях в разных частях России.

В 1804 году старец Василий добровольно покинул свою должность, и новым настоятелем братства Белобережской пустыни был избран иеромонах Лев.

Многие ученики старца Василия в будущем стали известными настоятелями монастырей и духовниками: игумен Филарет (Данилевский) возглавил Глинскую пустынь, преподобный Макарий (Глухарев) просветил Алтай, иеромонах Серафим (Веденисов) стал настоятелем Площанской пустыни, архимандрит Мельхиседек (Сокольников) возглавил Московский Симонов монастырь, игумен Серапион (Пирожков) стал настоятелем Николо-Одринского монастыря.

В 1804 году монастырь Брянского Свенского братства включил в свои ряды старца Василия. Он решил обосноваться в лесной келье. В 1811 году он посетил ряд южнорусских мужских и женских монастырей, где пребывали его духовные ученики, и помог им устроить монашескую жизнь в Свенском, Троицком Севском, Троицком Курском, Площанском, Задонском, Усть-Медведицком, Рыхловском монастырях, а В Борисовской Тихвинской и Молченской пустынях.

С 1816 года преподобный Василий обитал в Глинской пустыни. В 1827 году он переехал в Площанскую пустынь, где стал близок с благочинным монастыря, а затем стал учеником преподобного старца Макария (Иванова) из Оптинского монастыря. Как отмечено в биографии преподобного Макария, приход такого духовного старца принес духовное утешение в сердце отца Макария, который исповедовался перед старцем Василием до своей блаженной кончины.

Преподобный Василий заботился о многих женских монастырях, направляя своих учениц в духовной жизни. Его духовные дети собрали сборник наставлений старца под названием «Письма о подвижничестве инокинь», который был опубликован издательством «Наследие Православного Востока» в 2015 году. Позднее многие из учениц преподобного Василия перешли под духовное руководство преподобного Макария Оптинского.

Перед своим уходом из жизни старец Василий провел время в уединении своей скромной кельи, обретая дар постоянной молитвы, и в праздничные дни он общался с Святыми Христовыми Таинами. Незадолго перед своей смертью старец стал снова принимать всех желающих для духовного наставления, говоря, что ему необходимо помириться со всеми и попросить прощения и молитвы у всех.

В 1831 году старец скончался и был похоронен в Площанской пустыне напротив алтаря Казанской соборной церкви.

Весной 2002 года были обнаружены мощи святого у развалин Казанского собора монастыря. В 2008 году преподобный Василий был прославлен в соборе Глинских святых Украинской Православной Церковью. 30 ноября 2017 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви иеросхимонах Василий (Кишкин) был причислен к лику общецерковных святых. 25 мая 2018 года его включили в Собор Брянских святых. 17 июня 2018 года в Площанской пустыни состоялись торжества общецерковного прославления преподобного Василия Площанского.

Издательство "Наследие Православного Востока" выпустило книгу "Житие святого Василия. Письма инокиням преподобного Василия Площанского" ко дню памяти святого. В книге использованы многие редкие источники, как рукописные, так и малоизвестные печатные. Автором жития является иеромонах Диомид (Кузьмин), литературную редакцию писем подготовил А.П. Власюк.

Эта книга является важным источником по истории оптинского старчества, демонстрирует связь духовного наставничества через поколения и раскрывает значимую главу оптинского духовенства в деле поддержки женских обителий.

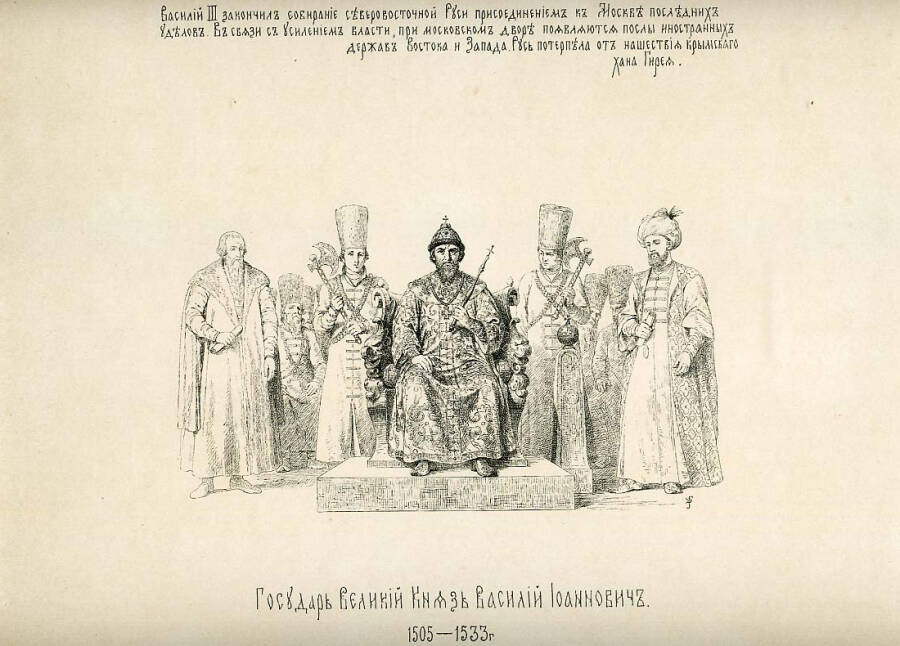

Правление Василия III

В течение шести лет Василий находился в зависимости, но после смерти Ивана III в 1505 году он стал правителем самостоятельного государства.

Великий князь Василий III продолжил политику централизации, начатую своим отцом. В 1506 году в Перми Великой был утвержден великокняжеский наместник. В 1510 году была ликвидирована формальная независимость Псковской земли. В 1521 году Рязанское княжество присоединилось к великому княжеству.

Борьбу с уделами Василий III вел различными способами. Иногда уделы уничтожались целенаправленно, иногда братьям запрещалось жениться и иметь законных наследников.

Укрепление местной системы способствовало поддержанию боеспособности армии и уменьшению независимости аристократии. Земля передавалась дворянам на время выполнения «княжей службы». Также развивалась практика местничества – иерархическая система, в которой звания и должности занимались исключительно на основе родословной князя или боярина. Общее укрепление государства и политическая необходимость стимулировали развитие теорий, подтверждающих особые политические права великих князей Московских.

Внешняя политика

В 1514 году была взята Смоленск, один из важнейших русскоязычных городов Великого княжества Литовского. Походы на Смоленск возглавлял сам Василий III, но поражение русских войск под Оршей на какое-то время приостановило движение русских войск на запад.

Взаимоотношения между Россией и Крымом оставались напряженными. В 1521 году крымский хан Мухаммед-Гирей направил поход на Москву, и его крымские татары почти достигли Москвы, нанеся тяжелый урон стране. Василий III вынужден был сосредоточить свои усилия на обороне южных границ, проходящих по реке Оке.

Василий III начал развивать связи России с православными народами, покоренными Османской империей, включая Афон. Существовали попытки улаживать отношения со Священной Римской империей и папской курией против Османской империи.

Смерть князя

Сведения о смерти государя в хрониках довольно скудны. Поэтому вопросов на этот счет остается больше, чем ответов. Известно, что по пути в Волоколамск в 1533 году у Василия III появился подкожный нарыв, который быстро разрастался. Врачи были бессильны помочь правителю.

Смерть Василия III наступила 3 декабря 1533 года от абсцесса и заражения крови. Многие исследователи, специализирующиеся в области медицины, полагают, что у князя была саркома — агрессивная злокачественная опухоль. Однако в то время врачи не могли поставить правильный диагноз.

О правлении Василия III рассказывает историк Татьяна Черникова

Итоги правления

Василий III следовал тем же путем, что и его отец. Он достиг значительных внутриполитических успехов:

- Привел церковь к порядку, уладил раскол.

- Присоединил мятежные земли, которые не удалось покорить его отцу.

- Изменил социальную структуру общества, особенно повысив роль служилых людей, дворянства и ограничив привилегии родовой боярской аристократии.

Этими действиями правитель укрепил государство, обеспечил его стабильность и перспективы развития.

Не менее впечатляющими были итоги правления Василия III на международной арене: он смог отбить Смоленск и договориться с литовцами, а также успешно противостоял Казани. Таким образом, он обеспечил внешнюю безопасность страны.

Ссылки

- Энциклопедическая статья