Романтическая поэма, как жанр, пронизана темами индивидуализма и субъективности. В ней преобладают чувства, эмоции и внутренние переживания лирического героя, что отражает стремление к самовыражению и поиску гармонии с природой и миром. Часто в таких произведениях присутствует обращение к необычным, мистическим и экзотическим элементам, что подчеркивает стремление романтиков к расширению горизонтов восприятия реальности.

Кроме того, романтическая поэма демонстрирует мощное влияние народной музыки и фольклора, что находит отражение в использовании простого языка и мелодичности. В ней нередко встречаются мотивации поиска утраты идеалов, любви и свободы, а также конфликты между личным и социальным. Такие особенности делают романтическую поэму уникальным пространством для исследования человеческих чувств и заявляют о важности внутреннего мира личности в условиях разрастания индустриальной эпохи.

Жанровые особенности и типология русской лирической поэмы

В статье "Жанровые особенности и типология русской лирической поэмы" автором Одековой Ф. Р. рассматривается многообразие жанров и типология русской лирической поэмы.

Аннотация: В данной статье дается описание типологии русской лирической поэмы и ее жанрового разнообразия.

Ключевые слова: литература, лирическая поэма, русская поэзия, стихи, жанры.

Источники:

1. Гуляев Н.А. Теория литературы. М., 1985. С. 127.

2. Суровцев Ю. О поэтах и поэзии. Тбилиси, 1962. С.6667.

3. Гусев В. Форма и суть // Литературная газета. 1965. 19 августа. С. 25.

4. Васильковский А.Г. Жанровые особенности русской советской поэмы 19171941 гг. Опыт типологической характеристики. Киев, 1979. С. 14, 130136, 150, 168169, 178.

5. Белинский В.Г. ПСС:Изд. АН СССР, т.VI, с. 415. М., 1955.

Исследование типологии жанра

Ирина Неупокоева в своей работе раскрывает историю европейской литературы первой половины XIX века, затрагивая писателей и произведения, изученные историко-филологической наукой. Несмотря на обширную научную литературу о Лермонтове, Гейне, Рылееве, Мицкевиче, Шевченко, Байроне, Шелли, Гёльдерлине, Блейке, Кюхельбекере, Махе, Бараташвили, Эспронседе, Соломосе, ни один из них не был подвергнут сопоставительному изучению, проведенному советской исследовательницей.

Ирина Неупокоева проводит анализ революционно-романтической поэмы первой половины XIX века, сравнивая ее с другими произведениями. В ее работе преобладает оптимистический настрой, она стремится к положительным выводам, расширяющим наши представления о сходных явлениях в европейской литературе того времени. Не менее важным моментом является желание показать, что революционный романтизм не только отражал освободительное движение в Европе, но и оказывал определенное влияние на его развитие своими произведениями. Это лишь некоторые положительные моменты работы, о которых также говорил бы Белинский, — задушевные идеи автора.

Однако, работа И. Неупокоевой подразумевает и свою собственную полемику. Факт в том, что представления о романтизме конца XVIII и начала XIX века были далеки от истины, их искажение стало постоянным благодаря изданиям, статьям и выступлениям последователей так называемой школы "большого реализма" в литературоведении и искусствознании.

При обсуждении революционного романтизма, И. Неупокоева правильно отмечает, что в условиях эпохи, которой посвящено исследование, истинное отображение действительности не ограничивалось только реализмом, а также было присуще искусству прогрессивных романтиков. Это утверждение является противоположным "теории", отрицающей прогрессивную роль всего направления романтического искусства, идеям филологов и искусствоведов, утверждающих, что всякий романтизм неизбежно консервативен, и считающих комбинацию слов "революционный" и "романтизм" абсурдом.

Ирина Неупокоева считает, что революционный романтизм не только был распространен в конце XVIII и начале XIX веков, но также процветал во второй четверти этого периода. Она также правильно отмечает, что традиции революционно-романтического искусства продолжали существовать и во второй половине XIX века, и в начале ХХ века. Эти мысли, подкрепленные тщательным анализом материала, противоречат догматическим представлениям, ограничивающим романтизм периодом первой четверти XIX века.

Наконец, книга И. Неупокоевой со своим обширным материалом, наблюдениями и выводами решительно противоречит догматической концепции о том, что романтизм всегда противопоставлен реализму. Изучив поэзию, а точнее поэму, исследовательница доказывает, что революционный романтизм не только не был противоположен реализму, но часто способствовал формированию критического реализма, и многие критические реалисты начинали в литературе как революционные романтики (хватит вспомнить, если говорить о русской литературе, имена Пушкина, Герцена, Лермонтова…).

По-видимому, мысли Горького о романтизме оказали заметное влияние на дифференциацию различных направлений внутри романтизма. Конечно, горьковские идеи не охватывали полностью все аспекты внутренних процессов, происходивших в консервативном и революционном романтизме (и это не было целью Горького), но разделение романтизма на две основные линии принесло значительную пользу литературоведению и искусствознанию. Это, безусловно, помогло и И. Неупокоевой в разработке определенных идей для ее работы.

Исследование революционно-романтической поэмы в различных европейских литературах выявило типологически сходные черты в разнонациональных "вариантах" революционного романтизма, а также определенные различия, которые не были проигнорированы. Ирина Неупокоева показала, что изучение литературы из национально-ограниченных позиций не позволяет обнаружить близость и единство подобных тенденций в разнонациональных литературах, не зафиксировать наступление новой литературной, революционно-романтической "волны". Однако она также правильно отметила, что общую картину революционного романтизма в европейских литературах можно выявить только на основе данных, собранных в процессе изучения явлений, характерных для отдельных национальных литератур.

И. Неупокоева достигает значительных научных результатов в своей работе благодаря использованию марксистского историзма. Она ясно демонстрирует связь революционного романтизма с идеями Великой французской революции в период ее восхождения и расцвета, а также с последующим освободительным движением в различных странах (включая декабристское восстание, революцию 1830 года и, особенно, революции 1848 – 1849 годов), его связь с демократической и социалистической борьбой против политической реакции в Европе.

Ирина Неупокоева исследует патриотические мотивы у поэтов революционного романтизма, интернационалистические тенденции революционно-романтического движения в литературе и искусстве, а также формирование определенных политических, философских и этических принципов, усиление межнациональных литературно-художественных связей.

Исследовательница провела глубокий анализ личности революционно-романтического поэта, выявив важные аспекты его социально-политического и социально-нравственного содержания, а также его программные эстетические позиции. Важными элементами ее наблюдений стали роль поэта в мире реальности, а В мире ценностей. Она также обратила внимание на роль личного начала в революционно-романтической поэзии и его влияние на творческий метод, включая характер романтической типизации, принципы отбора и обобщения реальности, а также "сгустки воображения" и "сердечное переживание".

Полностью закономерно (и это также одно из преимуществ ее работы) И. Неупокоева расширяет границы исследования, указывая на связи ряда революционно-романтических явлений в литературе со сходными проявлениями в смежных искусствах – музыке, живописи. Следует отметить, что некоторые наблюдения И. Неупокоевой, опирающиеся на труды предшественников (например, на талантливые работы И. Соллертинского о Берлиозе и И. Бэлзы о Шопене), отличаются и ценными самостоятельными соображениями, прежде всего в области литературно-музыкальных параллелей и структурных сближений.

Внимательный, продуманный анализ революционно-романтической поэмы в многих европейских литературах позволяет И. Неупокоевой прийти к их научной дифференциации и классификации, осуществляемым, так сказать, в горизонтальном и вертикальном «сечениях».

Автор описывает три этапа развития революционно-романтической поэмы. Первый этап — от конца 18 века до начала 19 века — время появления основных типов революционно-романтической поэмы: лирико-эпического, философско-символического, сатирического. Второй этап — от начала 19 века до начала 30-х годов — время расцвета всех трех типов революционно-романтической поэмы. Третий этап — 30-е и 40-е годы — время, когда революционно-романтическая поэзия опровергает версию об исчерпанности романтизма, обогащая критический реализм и продолжая быть самостоятельной тенденцией в революционной поэзии различных стран, где также появляется массовая революционно-романтическая народная поэзия и песня.

Особую важность для всего произведения имеет вертикальное "сечение" материала революционно-романтических поэм, поскольку оно определяет композицию, структуру книги, ее части, главы, разделы. Здесь мы сталкиваемся с тремя группами жанровых образований.

Первая группа представлена лирико-эпическими поэмами, которые в свою очередь "разбиваются" на поэмы-монодии, гимновые поэмы, рационально-героические поэмы. В этих частях И. Неупокоева внимательно проводит параллели с творчеством Байрона, Шелли, Мицкевича, Гощинского, Рылеева, Кюхельбекера, Лермонтова, Соломоса и других поэтов. Она также исследует связь их художественной практики с эстетической мыслью революционных романтиков различных стран (декабристов в России, борцов за национальное освобождение в Польше или Греции и т. д.).

Вторая поэма, наполненная философскими символами, обращается к литературным традициям периода Возрождения, классицизма и Просвещения, а также к традициям Данте, Гёте, Мильтона и Виланда. Особое внимание в ней уделяется трагической и лирической симфонической поэме, добавляя к уже упомянутым именам Гёльдерлина, Блейка, Петефи, Эспронседы, Бараташвили, Маха и других.

Третья поэма — сатирическая, говорит о тех же литературных традициях, на которых опирались революционные романтики, но также обращает внимание на новаторство революционно-романтических поэтов, создателей памфлетно-сатирических поэм и сатирических поэм-фресок. Имена и произведения Байрона, Шелли, Гейне, Барбье, Шевченко, Петефи и других поэтов воспринимаются органично в этом разделе.

Работа И. Неупокоевой, безусловно, заслуживает внимания и признания исследователей в области истории и литературы. Тем не менее, я хотел бы выразить несколько критических замечаний и предложить конструктивные идеи после прочтения этого произведения.

Когда речь идет о проблемах романтизма, в частности его эстетических проблемах, автор мог бы более широко затронуть теоретические поиски так называемых консервативных романтиков. Хотя революционно-романтическое направление в основном опиралось на собственные эстетические позиции и часто вступало в полемику с эстетикой и художественной практикой консервативного романтизма (например, в "Романтической школе" Гейне), консервативный романтизм был не таким единым и цельным в эстетическом плане, как его обычно изображают, и иногда некоторые его эстетические мотивы перерабатывались, переосмысливались и использовались революционными романтиками. История революционно-романтической литературы в России, Германии, Англии также свидетельствует об этом. Например, можно вспомнить отношение революционных романтиков к многим аспектам эстетических трактатов Шлегелей или Жуковского.

Важно отметить, что И. Неупокоева сфокусирована на жанре поэмы, который играет ключевую роль в революционно-романтической поэзии. Однако при изучении ей часто приходится обращаться к лирике, что является вполне закономерным. Более широкий анализ лирики и даже прозаических жанров позволил бы автору расширить границы европейской литературы и сделать интересные типологические обобщения, включая литературу американскую.

Заключение книги кажется совершенно недостаточным. Это не только из-за его невеликого объема – всего одна страница. Дело даже не в том, что в нем А. Блок назван социалистическим поэтом конца XIX и начала XX века, что, несмотря на величие Блока, не соответствует действительности.

Основным разочарованием является то, что исследовательница не смогла подтвердить свой основной тезис о беспредельности поэзии романтизма второй половины XIX века и её важной роли в XX веке при формировании социалистического искусства и развитии социалистического реализма. К сожалению, она этого не сделала. Конечно, эта тема очень специфична и обширна, но именно И. Неупокоева могла бы сделать это более определённо и с ссылками на материал, завершая свою ценную работу

Критика к монографии И. Неупокоевой обычно сводится к пожеланиям. Несмотря на это, автор сделала значительный и принципиальный вклад. И хотя эти слова могут показаться тривиальными, они верны: книга И. Неупокоевой вносит серьезный вклад в литературную науку.

Романтические поэмы А.С.Пушкина: жанровые особенности

2. Влияние лирических и лиро-эпических жанров на жанр поэмы: аспекты романтической поэзии.

3. Типология романтической коллизии и особенности центрального персонажа в поэме.

4. Сюжетная схема эпической поэмы и ее трансформация в романтической поэме Байрона. Особенности романтического героя и художественного конфликта в поэме "Корсар". Влияние Байрона на развитие русской романтической поэмы.

5. Единство типологической модели героя и конфликта в поэме "Войнаровский" К.Ф.Рылеева. Сравнение Рылеева и Байрона. Особенности образа Мазепы.

6. Влияние жанрового закона дружеского послания на архитектонику поэмы "Руслан и Людмила" Пушкина: романтическая поэма в новом контексте.

История литературы. Бройтман С.Н. – М., 2001. С. 370 – 378.

Краткая энциклопедия литературы. – М., 1962 – 1978.

Словарь литературных терминов. – М., 1987.

Гражданский романтизм поэзии Рылеева в работе Маймина Е.А. "Поэты-декабристы" // Маймин Е.А. О русском романтизме. – М., 1975.

Эпоха романтизма в русской литературе XIX века по Манну Ю.В. – М., 2001. (Главы “Успехи посреди нас поэзии романтической” (Модель романтического конфликта: Рылеев, Козлов, Вельтман и др.); “Могучий освободительный шаг вперед” (Романтическая поэма как жанр)).

Манн Ю.В. Эстетика русского романтизма. – М., 1976.

1. Изучив учебную и научную литературу, проведите теоретический анализ, определите жанровые особенности поэмы, укажите на различия романтической поэмы и влияние западноевропейских образцов на творчество русских романтиков.

2. Проанализируйте поэмы Дж.Г.Байрона "Корсар", А.С.Пушкина "Руслан и Людмила", К.Ф.Рылеева "Войнаровский" с точки зрения жанровой типологии.

1. Особенности романтического героя и конфликта.

2. Автор и герой в романтической поэме.

3. Анализ поэмы А.С.Пушкина "Кавказский пленник": формирование классической формы романтического конфликта в русской романтической поэме. Пушкин и Байрон. Особенности героя в поэме, его противоречивость и несоответствие традиционному типу романтического героя поэмы байроновского типа.

4. “Бахчисарайский фонтан”: особенности конфликта. Соотношение неясности внешнего сюжета и ясности мотивов действий персонажей в поэме. Представление о Гирее, Марии, Зареме, их романтической сущности. Децентрализация поэмы.

5. “Цыганы”: повышение значения центрального персонажа. Антибайроновский и антируссовский характер поэмы. Уникальность конфликта, значение противопоставления образов Алеко и старого цыгана. Философский характер конфликта в поэме.

Бонди С.М. Поэмы Пушкина //Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 тт. – М., 1960. Т. 3.

Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. – Л., 1978.

Краткая литературная энциклопедия. – М., 1962 – 1978.

Литературный энциклопедический словарь. – М., 1987.

Манн Ю.В. Русская литература XIX века: Эпоха романтизма. – М., 2001. (Глава “Самое полное цветение русского романтизма” (Южные поэмы Пушкина)).

Основываясь на учебной и научной литературе, проанализируйте особенности романтического героя и романтического конфликта.

Проведите анализ стихотворений А.С. Пушкина “Кавказский пленник”, “Бахчисарайский фонтан”, “Цыганы”, обращая внимание на уникальность конфликта, характер героя и изменение жанра стихотворения в творчестве А.С.Пушкина.

Типологические черты жанра романтической поэмы

Ищешь помощь по литературе?

Не разбираешься в особенностях романтической поэмы?

Готовишься к экзаменам ОГЭ или ЕГЭ и нуждаешься в помощи?

Выбери своего репетитора и занимайся онлайн. Первое занятие — бесплатно!

- bookmark_border

- Литература

- remove_red_eye 14725

- thumb_up 50

ЭПОС [от греч. poiein — «творить», «творение»; в немецкой литературной теории термин "Эпос" соответствует термину "Epos" в контексте "Epik", который совпадает с русским "эпос"] – это литературный жанр. Обычно под Эпосом понимают большое эпическое стихотворное произведение, написанное конкретным автором, в отличие от анонимной "народной", "лирико-эпической" и "эпической" песни, находящейся на грани между песней и Эпосом — полуанонимной "эпопеи". Однако личный характер Эпоса не является достаточным основанием для выделения его в отдельный жанр по этому критерию. Эпическая песнь, "Эпос" (как большое эпическое стихотворное произведение конкретного автора) и "эпопея" по своей сути являются разновидностями одного жанра, который мы в дальнейшем будем называть термином "Эпос", поскольку в русском языке термин "эпос" в его жанровом значении (а не как род поэзии) не употребляется.

Термин «Поэма» также используется для обозначения другого жанра — так называемой «романтической» поэмы, о чем ниже. Жанр поэмы имеет долгую историю.

Появившись в своих началах в первобытном родовом обществе, поэма прочно сложилась и широко развернулась в эпоху формирования рабовладельческого общества, когда еще преобладали элементы родового строя, а затем продолжала существовать на протяжении всей эпохи рабовладельчества и феодализма. Только в капиталистических условиях поэма потеряла значение ведущего жанра.

Каждый из указанных периодов создавал свои специфические разновидности поэмы. Однако мы можем говорить о поэме как о определенном жанре. Необходимо конкретно-исторически определить поэму на основе типичных ее особенностей, присущих поэме в тех социальных условиях, которые по существу создали этот жанр, выдвинув его основной литературной формой и приведя к неповторимому расцвету.

Первоначальная форма поэмы обладала только предысторией или традиционным существованием, которые были изменены новыми требованиями реальности. Эти требования привели к возникновению новых жанровых форм и к исчезновению жанра. Контент и форма поэмы имеют большое значение: социальный смысл служит основой для выражения структурных особенностей, а высокий стиль подчеркивается использованием метафор, сложных эпитетов, и "гомеровских сравнений" , а также медленной интонацией гекзаметров.

Эпическая величина абсолютно необходима для поэмы. Это является основным признаком классической эпоса. Основной идеей поэмы является утверждение "народа". Другие важные характеристики включают крупные социальные события в качестве темы, многочисленных и разносторонних героев, и объективную неизбежность действия, а также эпическую величие в оценке.

Эта классическая форма эпоса известна как "эпопея". Многие из этих признаков можно обнаружить в эпических песнях, а затем в поэмах Гомера. Восточные поэмы, созданные на основе широкого социального и "народного" значения, также имеют эти признаки, но они не выражены с такой яркостью, как в греческой эпике. Из-за более абстрактной религиозно-мифологической основы у восточных народов, их поэзия чаще имеет символический или учебный характер, что уменьшает их художественную ценность. Таким образом, характеристики гомеровских поэм являются типичными для всего жанра эпоса.

- 1

Типологические черты жанра романтической поэмы

Развитие структуры литературных жанров в период романтизма

Начало эпохи романтизма совпало с радикальными изменениями в иерархии литературных жанров. В различных странах процесс развития романтизма происходил по-разному, однако общие черты изменений в структуре жанров можно заметить. Субъективное и эмоциональное отношение романтических писателей ко всем описываемым ими событиям и людям привело к появлению лирической литературы, которая постепенно проникла во все литературные жанры.

Г. Гегель отмечал: "Лирика является своего рода естественным основным качеством романтического искусства, тональность, которая характерна даже для эпоса и драмы, и которая, подобно общему аромату души, наполняет произведения изобразительного искусства, так как здесь дух и душа каждого своего произведения желают беседовать с духом и душой".

В XVIII веке возникли разнообразные жанры литературных произведений: социальный, философский, бытовой, воспитательный, сентиментальный, сатирический, психологический (правда, в век Просвещения психологический роман был только один — «Манон Леско», написанный Антуаном Прево) и др. Естественно, что в период расцвета романтизма социальные и бытовые темы не только утрачивают свою актуальность, но и становятся объектами насмешек, как не соответствующие эстетическим стандартам. В литературе начала XIX века они играют роль негативной линии, противопоставляясь основной идее произведений.

Одним из важнейших достижений литературы XIX века стал исторический роман, первооткрывателем которого стал Вальтер Скотт. В его произведениях мы видим, как автор переосмысливает значение социально-бытовых романов XVIII века, применяя свой опыт для иллюстрации событий прошлого.

Конечно, будни давно ушедших дней кардинально отличались от современности (что не всегда соответствовало действительности). Более того, писатели часто специально увеличивали различия в описании времени, места действия и событий прошлых лет, чтобы играть на контрастах и выделять преимущества настоящего времени. Вся искусность автора была направлена на то, чтобы читатель мысленно переносился в далекую Англию XI века (В. Скотт, «Айвенго») или Францию XVII века (Альфред де Виньи, «Сен-Мар»), Исторический жанр проникает в творчество многих великих писателей: В. Гюго, Д. Ф. Купера, А. Дюма и др.

Произведения философского жанра также изменяются в направлении романтизма. Не только концепция меняется, но и само строение произведений. В них появляется лиризм в дополнение к романтическому драматизму, который ранее был им неприсущ. Например, при сравнении "Манфреда" Байрона и "Фауста" Гете видны различия в мировоззрении и эстетике произведений, несмотря на схожесть сюжетов. "Фауст" связан именно с романтизмом.

Философские работы времен Просвещения были более склонны к притче, чаще всего повествовались от первого лица, как правило, от лица свидетеля описываемых событий. В отличие от философских работ романтизма, которые больше приближены к мифам, таким как роман Новалиса "Генрих фон Офтердинген". Лирические нотки пронизывают все произведение от начала до конца, рассказывая о сне главного героя — о Голубом Цветке, который с

Главная идея романа "Генрих фон Офтердинген" Новалиса нельзя определить без учета его жанрового своеобразия. Когда Новалис начал писать этот роман, его целью не было создание исторического произведения о Средневековье, как он отметил в своих мемуарах. Он стремился изучить отношение человека к миру. Главный герой произведения открывает разнообразие и красоту природы, истории, Запада, Востока, тайну настоящей любви и истинных чувств. Еще одним примером романтического мифа является "Моби Дик" Г. Мелвилла, где реальные события сочетаются с писательской фантазией, позволяющей размышлять о судьбе человека и балансе добра и зла в мире.

В различных странах происходили различные изменения в структуре литературных жанров. Например, во Франции в эпоху романтизма получили широкое распространение романы-исповеди, в которых основное внимание уделялось внутреннему миру главного героя. Эти произведения представляли собой своеобразное саморазоблачение главного героя, показывая его субъективное видение мира и его эмоциональную сторону. А.С. Пушкин в своем романе "Евгений Онегин" описал подобного героя как "с его безнравственной душой, самолюбивой и сухой, мечтанью преданной безмерно".

В Америке и Германии сейчас популярен жанр романа-новеллы, чьими яркими представителями являются Г. Клейст, Э. Т. А. Гофман и другие. В XVIII веке новеллы встречались в творчестве Ф. Шиллера и И. Герн, но они были скорее второстепенными и не занимали центральное место.

Г. Клейст сумел показать всю глубину новеллы, ставя своих героев перед неразрешимыми конфликтами и сложными задачами. Он выявлял все недостатки современного мира, показывал тяжелые жизненные конфликты героев с окружающим миром, которые могли иметь опасные и даже катастрофические последствия.

Помимо серьезных литературных произведений-новелл, в германской литературе получила широкое распространение новелла-сказка. Яркими представителями этого жанра являются Л. Тик, Э. Т. А. Гофман, А. Арним, К. Брентано и другие. Необходимо отметить, что литературная сказка-новелла отличается от народной сказки, которая становится все более популярной (только начав публиковаться). В литературной сказке всегда присутствует романтический герой, который чаще всего является воплощением идеала, а фантастический мотив является продуктом воображения самого автора (хотя Встречаются случаи заимствования из народного творчества).

В начале своего творчества в Соединенных Штатах выступал Вашингтон Ирвинг, который в 1819 году написал "Книгу зарисовок". Он по большей части старался показать сцены обыденной жизни, добавляя к ним нотки юмора. В его произведениях было мало вымысла, зато много ярких образцов того времени, и, если встречалась фантастика, то она черпалась из народного творчества и мифов.

С другой стороны, Эдгар Аллан По, также знаменитый новеллист того времени, не только создал жанр коротких рассказов, но Вложил в их сюжеты фантастические и трагические элементы. Все фантастические мотивы в его произведениях часто вызывали ужас, страх и имели масштабы катастрофы. Тем не менее, в своих произведениях Э. По был довольно рационален, четко и логично развивал сюжет, его логика выдерживала любую критику, особенно в детективном жанре, которым он также является родоначальником, не только в американской литературе, но и в мировой.

Необходимо обратить внимание на то, что во Франции и Польше долгое время царила система классицизма, и поэтому писателям-романтикам было очень сложно защищать свои взгляды и бороться за признание своих произведений. Именно по этой причине начало лирической и романтической поэзии, а также драматургии во Франции наступило с опозданием на несколько десятков лет по сравнению с другими странами, где дух классицизма быстро ушел на второй план. Однако это не помешало развитию романтической прозы. В 1827 году Виктор Гюго выступил с пламенной речью: "Давайте нанесем удар по теориям и системам. Сбросим старую штукатурку, которая скрывает фасад искусства!"

После публикации своих произведений в Польше в двух томах, А. Мицкевич выразил свои мысли в предисловии, которое яростно протестовало против критиков-классицистов и было издано в Петербурге, а не на родине поэта.

Романтические поэты Германии успешно использовали итальянские и персидские поэтические темы, создавая на страницах своих стихов карнавальное представление в национальных костюмах. Они также активно использовали народное творчество, фольклор и песни.

Изучив работы писателей-романтиков и погрузившись в народные песни, музыканты XIX века также нашли вдохновение. Ф. Шуберт и Р. Шуман, два великих композитора, активно интересовались лирическими произведениями своих современников-романтиков. Р. Шуман, например, написал два цикла песен («Круг песен» и «Любовь поэта») по мотивам «Книги песен» Г. Гейне, считая её единым и цельным произведением, достойным музыкального вечного сохранения.

Одним из наиболее значимых открытий романтической эпохи стала поэма. В настоящее время, когда говорят о романтическом герое, в первую очередь подразумевают именно героя поэмы. Основным отличием этого лирического жанра является не только обширный и подробно описанный сюжет, но и развитие образа героя, который изменяется и развивается вместе со сюжетной линией. Чаще всего через главного романтического героя автор передает свое собственное мировоззрение, открывая свою внутреннюю сущность читателям. Кроме романтического героя, в поэмах всегда присутствует лирический герой, который либо является противоположностью романтика, либо его союзником.

В XIX веке пейзажная лирика пришла на смену описательной поэзии, которая была широко распространена в эпоху классицизма. Именно в этом виде лирики открываются отношения между природой и человеком, а главным героем становится лирический герой со своим сложным внутренним миром.

Романтизм в литературе

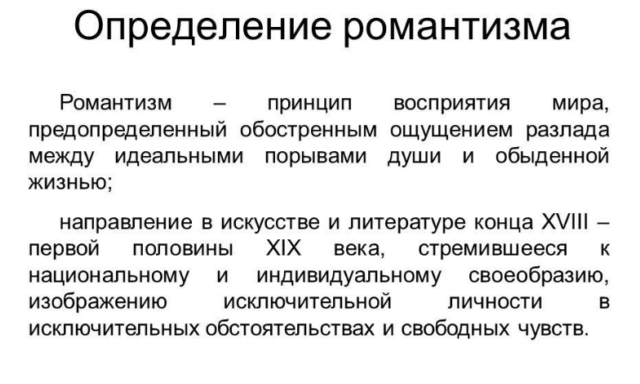

В конце 18 — начале 19 века в западной культуре сформировалось движение под названием романтизм.

Романтизм — это течение в искусстве и литературе, которое выделяет ценность духовной и творческой жизни личности, изображает сильные характеры и страсти, часто бунтарские, и возвеличивает целительную и одухотворенную природу.

Романтизм проник в различные области деятельности. Интересно, что в 18 веке романтическим считалось все непривычное и красочное, существующее не в реальности, а только в книгах. А в начале 19 века романтизм стал обозначать новое направление, противоположное классицизму и Просвещению.

Получи помощь с рефератом от ИИ-шки. ИИ ответит за 2 минуты

Развитие направления романтизма произошло в Германии. Предвестниками этого стиля в литературе были натурализм и сентиментализм.

Если для Просвещения было характерно почитание разума и создание цивилизации на его основе, то в романтизме возник культ естественных качеств человека и природы. В период романтизма проявились новые явления, такие как пикники, туризм и альпинизм, которые были направлены на восстановление гармонии между природой и человеком. Образ "доблестного дикаря", обладающего "простой мудростью" и сохраняющего непорочность в условиях цивилизации, стал чрезвычайно популярным.

Зарождение литературного направления романтизма произошло еще в 18 веке, но наибольшую популярность достигло в 1830-х годах. После 1850-х годов романтизм начал угасать, однако его особенности сохранялись на протяжении всего 19 века. Это направление послужило основой для символизма, декаданса и неоромантизма.

Основная черта романтизма в литературе заключается в противоречиях и идеях. Основной идеей практически каждого произведения является постоянное движение литературного героя в пространстве. Это отображает внутреннее беспокойство героя, его непрерывные размышления и изменения в окружающей среде.

«Романтизм в литературе»

Помощь эксперта по теме работы

Решение задач от ИИ за 2 минуты

Найди решение своей задачи среди 1 000 ов

Как и для любого художественного течения, романтизм характеризуется своими собственными внутренними конфликтами. Вся концепция этого направления основана на сложных отношениях главного персонажа произведения с окружающим миром. Главный персонаж эгоцентричен, но в то же время противостоит пошлости, низменности и материальности действительности.

Это проявляется как в поступках, так и в мыслях и идеях литературного персонажа. Яркими примерами таких персонажей романтизма являются Чайльд-Гарольд, который выступает в роли главного героя в произведении Байрона "Паломничества Чайльд-Гарольда", и Печорин, главный герой произведения Лермонтова "Герой нашего времени". Таким образом, основой любого произведения романтизма является разрыв между реальностью и идеализированным миром, и этот разрыв имеет достаточно острые грани.

Этапы развития романтизма

Существует три фазы развития романтизма как направления мировой культуры:

- первобытный романтизм (конец 18 – начало 19 века)

- эволюционированный романтизм (20-40-е годы 19 века)

- последующий романтизм (после 1848 года европейских революций).

Тем не менее, данная хронология не совсем точно применима к характеристике фаз романтизма в различных национальных контекстах.

Так, в Германии уже на первой стадии развития романтизма проявляется зрелость мысли и формируется полноценная система романтических жанров, которая охватывает поэзию, прозу и драматургию.

Творчество гейдельбергских романтиков является основной чертой второго этапа. Появление национального самосознания во время оккупации Германии Наполеоном быстро вызывает этот этап. В этот период появляются сказки от братьев Гримм, сборник Арнима и Брентано под названием «Волшебный рог мальчика». Эти произведения выступают ярким примером того, как писатели романтизма обращались к фольклору своего родного края.

К концу 20-х годов 19 века романтизм в Германии начинает утрачивать свои позиции.

Возникновение романтизма в Англии было связано с предварительными достижениями предромантизма. Особенно ярко романтизм проявился в английской поэзии. Создание Вальтером Скоттом исторического романа имело огромное значение для мировой литературы. Творчество Скотта свидетельствует о наличии особой близости между романтизмом и реализмом в английской литературе. Эта особенность характерна для творчества английских реалистов, особенно Диккенса, в чьих реалистических романах сохранились значительные элементы романтической поэтики.

Французский романтизм был заложен Шатобрианом, Жерменой де Сталь, Констаном и Сенанкуром. К началу 1830-х годов во Франции сформировалась целая система жанров романтизма, в то время как в Германии и Англии романтизм уже почти исчерпал себя. Французским романтикам особенно важна была борьба за новую драму.

Это происходило потому, что в театре наиболее сильные позиции занимали классицисты. Великим реформатором драматического жанра стал Гюго, который начиная с 1820-х годов возглавил также реформы прозы и поэзии. Большой вклад в развитие романтического направления во французской литературе внесли Жорж Санд, Дюма, Ламартин, Виньи, Сент-Бев.

Изучениетворчестваромантиковразличныхстранпозволилоисследователямсделатьвывод, чторазвитиеромантизмабылонеравномернымивлияниенациональнойлитературыстран. Этопривелокрасширениюхронологическихрамокромантизмаивыделениюнациональныхтиповэтогонаправления.

Такжефактическаяклассификациятеченийромантизмаостаетсянедостаточноопределенной.Существуетисторико-живописноетечение, лирико-философскоетечениеромантизмавнемецкойлитературеиразличныефольклорныетечениявдругихстранах, однако точнаятипологиятеченийпокаещенедостаточноразработана.

Принципы романтизма

У писателей романтиков всегда присутствует интерес к глубокой природе человеческой личности, убеждение в ее неограниченных способностях и способности преодолеть внешнюю реальность. Главный герой романтических произведений переживает сильные эмоции, стремится к своей борьбе и подвигу, он часто ощущает себя одиноким и непонятым.

Героем романтической литературы стали Данко в произведениях М. Горького и Мцыри у Лермонтова.

Романтизм выдвигает новые ценности: почитание творчества, превосходство воображения над разумом, призыв к освобождению человеческой личности и следование природе. Романтики объединены отторжением окружающего мира, так как их идеалы не соответствуют реальности.

Романтизм соединяет индивидуализм с стремлением к безличному, коллективному; индивидуальное восстание сочетается с погружением в народную, родовую, национальную культуру. Это начальное двойственное свойство романтизма отражается в его теории иронии, которая возникает из различия земных условий и стремления человека к абсолютной цели.

Основной целью художественного творчества является заостренное внимание к всему необычному и нетрадиционному, обращение к внутреннему миру человека, увлечение мифологией, символическое толкование мира, идеализация прошлого и интерес к фольклору.

Именно интерес к народному творчеству, к фольклору объясняет появление на то время сборников народных сказок, собранных учеными (сказки братьев Гримм), а также обращение писателей к жанру литературной сказки (сказки Андерсена, Гофмана).

Открытием романтиков стало то, что они продемонстрировали, что человек – сложное и многообразное существо, в котором сочетаются и положительные, и отрицательные качества.

В течение 19 и 20 веков романтизм взаимодействовал с реализмом, что отразилось и на характере героев. Примером может служить Печорин в романе М. Ю. Лермонтова “герой нашего времени”.

Основные жанры романтизма

Основные жанры в романтизме включают: балладу, лиро-эпическую поэму, психологическую повесть, элегию. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них:

- Баллада — это лиро-эпический жанр, объединяющий в себе лирические и сюжетные элементы. В зависимости от темы, баллады могут быть историческими, фантасмагорическими, семейными, любовными и т.д. В качестве примера, можно привести историческую балладу "Песнь о вещем Олеге" А. С. Пушкина. Кроме того, с древних времен существуют фольклорные баллады, такие как английские баллады о Робин Гуде.

- Лиро-эпическая поэма — это жанр, сочетающий в себе сюжетное повествование и лирические переживания.

- Элегия – это жанр лирики, чьими темами являются чаще всего грустные размышления. Примером элегии является произведение А.С. Пушкина "Безумных лет угасшее веселье…". Кроме Пушкина, элегии принадлежат и другие русские поэты — Карамзин, Батюшков, Жуковский, Лермонтов.

- Психологическая повесть – это жанр, в котором происходит глубокое откровение характера литературного персонажа, его переживаний и мыслей.