В XVI веке усиление налогового гнета оказало значительное влияние на социальную и экономическую структуру общества. Рост налогов способствовал обнищанию крестьян и мелких землевладельцев, что, в свою очередь, стало одной из причин крестьянских восстаний и недовольства населения. Этот экономический гнет вел к усилению социальной напряженности и формированию протестных движений.

Кроме того, налоговое бремя также стимулировало миграции населения, поскольку многие искали лучшие условия жизни в других регионах или странах. Это способствовало изменению демографической ситуации и перераспределению рабочей силы, что повлияло на развитие экономики и политической стабильности в ряде государств того времени.

1)Что было причиной выступлений народа в середине XVII в.?1) стихийные бедствия 2) усиление налогового гнета3) ослабление царской власти 4) начало иностранной интервенции2) Какое здание было построено в тиле «дивного узорочья»?1) Покровский собор в Кремле 2) Теремной дворец3) Смоленский кремль 4) Софийский собор в Киеве3)С именем В.В. Голицына связано: 1) создание первых поэтических произведений 2) введение рекрутской повинности 3) принятие Новоторгового устава 4) проведение военных походов против Крымского ханства

⭐⭐⭐⭐⭐ Самый лучший ответ на вопрос о причинах выступлений народа в середине XVII века: стихийные бедствия, усиление налогового гнета, ослабление царской власти или начало иностранной интервенции? И еще один вопрос о здании, построенном в стиле "дивного узорочья": Покровский собор в Кремле, Теремной дворец, Смоленский кремль или Софийский собор в Киеве?

Также интересно узнать, с какими событиями связано имя В.В. Голицына: создание первых поэтических произведений, введение рекрутской повинности, принятие Новоторгового устава или проведение военных походов против Крымского ханства. Пользователь ТЕМА ЗАЙЧУК поделился этими вопросами в разделе Обществознание. Присоединяйтесь, задавайте вопросы и делитесь своими знаниями!

Вы также можете отсканировать QR-код, чтобы открыть этот вопрос на своем телефоне!

Система налогообложения в Московском государстве XVI-XVII вв.: принципы, формы и механизмы реализации

В период становления централизованного государства в XV-XVI веках в России, основным источником доходов был налог, который собирался казной великого князя Московского (впоследствии — царя) как посошное обложение. Этот вид налогообложения получил название от слова "соха".

Замечание 1

Соха – это была налоговая единица Московского государства с XIII до середины XVII века, а затем ее заменила новая налоговая единица, называемая "живущей четвертью". Соха имела различную стоимость на отдельных территориях в разное время.

Исследование: Принципы, формы и механизмы реализации системы налогообложения в Московском государстве в XVI-XVII вв.

Найди ответ на свой вопрос среди 1 000 000 решений

- Галицкая,

- Владимирская,

- Нижегородская,

- Костромская,

- Новая,

- Устюгская.

С появлением Золотой Орды появился термин "пошлинные люди", обозначающий знатных людей, бравших на откуп дань ханам. С 1556 года начались реформы государственного и местного управления, были упразднены кормления (система содержания государственных служащих за счет местного населения), упразднена власть наместников и волостелей, на их месте создавались губные и земские учреждения.

Во время правления Михаила Федоровича (1596-1645 гг.) сбор налогов начал основываться на писцовых книгах. Люди, живущие в посадах, платили общегородской налог (тягло). Налог взимался не с каждого члена общины, а с определенной единицы, района, волости как группы хозяйств. От налогов освобождались:

- государственные служащие по назначению правительства,

- военные служащие,

- дворцовые служащие,

- придворные служащие,

- частично купеческое сословие.

С XVII века эти привилегии стали ограничиваться.

Закрепление системы налогообложения по Соборному уложению 1649 г

"Налогообложение в Московском государстве XVI-XVII вв.: основы, виды и методы применения"

Помощь эксперта по данной теме

Решение задач от искусственного интеллекта за 2 минуты

Найдите решение к своей задаче среди 1 000 ов

Одним из основных нормативных актов, регулирующих финансовые отношения, было уложение 1649 года. В нем регулировались:

- вопросы управления финансами;

- вопросы собственности, судов, трансферта земель;

- правовой статус крепостного населения.

В Уложении 1649 года появилась попытка расширить круг налогоплательщиков за счет введения налога на ремесленников и торговцев. Крепостные крестьяне продолжали платить государственный налог после того, как стали крепостными. Хозяин был обязан выплачивать налоги за беглых крестьян до следующей переписи. Особое внимание в Уложении было уделено оброку.

Согласно данному документу, владельцы земель, находящихся на территории государства, в особенности крестьяне, работающие на этих землях, и продолжающие использовать государственные угодья на отдельных участках земли, должны по-прежнему платить оброк, то есть переход крестьян к приватной собственности не освобождает их от обязательств по оплате использования этих земель. Это указывает на то, что государство стремилось не только расширить круг налогоплательщиков, но и не допускало уклонения от уплаты налогов. При определении размеров налогов использовались различные налоговые единицы.

Среди них можно выделить три категории:

- выты, обжи, луга;

- местные сохи различных размеров;

- большая (Московская) соха.

Последняя группа земель подлежала налогообложению, включая участки земли для посева, поместья, дворцовые участки и некоторые монастырские участки. Налогооблагаемой единицей были 800 четвертей хорошей почвы, 1000 четвертей средней или 1200 четвертей плохой земли; для церквей и монастырей было соответственно 600, 700 и 800 четвертей. Для дворцовых и обрабатываемых крестьянами черных земель — 500, 600 и 700 четвертей.

Размеры новгородской и московской сохи существенно различались, поскольку новгородская соха была намного меньше московской сохи. В Новгороде широко использовалась фискальная единица обжа, которая представляла собой фиксированную единицу, состоящую из нескольких элементов.

Содержание обжи зависело от локальных условий и менялось как качественно, так и количественно. Оно определялось соотношением объема труда и использованных природных ресурсов, в основном, пахотных земель. На обширных территориях новгородских пятин пашня и сенокосы чаще всего выступали в роли основы для обжи. Лук, как единица налогообложения, приравнивался к двум обжам.

Лук использовался в качестве налоговой единицы в тех случаях, когда пахотных земель не было или они не составляли основы экономики. Лук, как единица налогообложения, был построен по тому же принципу, что и обжа, но использовался для налогообложения некоторых несельскохозяйственных предприятий.

Финансовая система была отчасти упорядочена во времена правления Алексея Михайловича, который в 1655 году учредил счетный приказ, функционирование которого позволяло достаточно точно определять государственный бюджет.

В конце XV века русские земли начали политически объединяться. Однако отсутствовала централизованная система управления государственными финансами. Приказ большого прихода собирал прямые налоги, но территориальные приказы также участвовали в налогообложении населения.

Поэтому финансовая система России XV-XVII веков была крайне сложной. Доходы казны состояли из окладных и неокладных. Основные налоги взимались в виде данных и оброчных денег. Данные деньги представляли собой различные прямые налоги, определяемые в соответствии с количеством земли, указанным в писцовых книгах. Оброк имел два значения: как частный договор о плате за пользование землей или промыслом, и как регулирование отношений между физическим лицом и государством или владельцем земли.

В конце XVII века в России произошли изменения в налоговой системе, и появилась новая налоговая единица — двор, которая стала основой налоговой системы практически до начала XVIII века.

История налогов. Часть 2: кто оплатил расширение Московии до империи

Историческое завершение ордынского господства на территории России ввело новый этап фискальной политики государства. Отмена старых и введение новых налогов были направлены на улучшение общественных отношений и укрепление государства, что было крайне важно в условиях постоянного соперничества как с "наследниками" Золотой Орды, так и с западными соседями.

Чья власть, такие и налоги.

При восшествии на престол Ивана III (1462-1505) жизнь русских княжеств претерпела значительные изменения. Собирая земли под власть Москвы, Иван III также реформировал налоговую систему вновь установленного государства.

После 1480 года Москва перестала делиться налогами с Ордой. Теперь все собранные налоги поступали непосредственно в казну великого князя. Раньше князья часто скрывали общую сумму собранных налогов, отправляя в Орду только установленную дань («ордынский выход»), и не всегда готовы были взыскивать неуплаченные суммы, делая уступки. Теперь же мощь нового государства напрямую зависела от качества сбора налогов.

Для этого необходимо было унифицировать и централизовать налоги, что было невозможно без переписи всех земель и угодий. До наших дней дошла «Писцовая книга Водской Пятины Дмитрия Китаева 7008 года» (летоисчисление тогда велось в соответствии с библейской традицией от сотворения мира). Книга содержит подробную информацию по городам и весям, населению и всему тому, что подлежит налогообложению.

Иван III был первым российским монархом, который осознал важность доходов от продажи спиртных напитков. Деньги, полученные от продажи крепкого алкоголя, поступали в государственную казну различными способами: через монополию или путем передачи права продажи алкоголя частным лицам. Под Иваном IV в Москве был построен первый официальный "царский кабак" (1547) для продажи алкоголя. Теперь государство не собирается выпускать из рук прибыльный источник доходов от алкоголя.

В 1863 году была введена акцизная система торговли вином, а в 1894 году была установлена государственная монополия на продажу вина. Доходы от продажи алкоголя в 1913 году составили половину всех доходов в бюджете.

Иван III и Василий III, стремясь к консолидации власти, демонстрировали гибкость в финансовых вопросах. Например, Василий III (1505-1533) неоднократно устанавливал налоговые льготы, возвращал иммунитет монастырям, но в конечном итоге добился полной централизации налоговой системы. Теперь подати были установлены регулярно, а общая единица обложения – "соха". Больше не существовало "московской" или "новгородской" "сохи" – такая унификация стала неотъемлемой частью финансовых реформ, проведенных Еленой Глинской.

Завершенный вид налоговой системы приобрело уже в период правления Ивана Грозного (1533-1584). В XVI веке "соха" была закреплена как единица налогообложения на основе проведенной инвентаризации земель. Законодательно устанавливалась величина "сохи" для различных социальных классов и в зависимости от плодородия земли.

Организация сбора налогов проходит изменения. В прошлом специальных учреждений по этому вопросу не существовало, но во времена Ивана III управление и контроль за этим процессом сконцентрировались в «дворце».

В XVI веке финансовое управление попадает под ведомство Приказа Большого прихода. Первым руководителем этого приказа был дьяк Угрим Львов. Однако данный приказ контролировал только наиболее важные налоги военного назначения, а остальные налоги собирали другие организации. В результате, даже при Иване IV не было единого финансового учреждения, а централизация налогообложения проявлялась в сокращении налогового иммунитета, устранении льгот и контроле над всеми налоговыми потоками. Начиная с середины XVI века, все основные налоги поступают исключительно в столичные приказы.

Опыт сбора ордынского «выхода» московскими князьями послужил основой налоговой политики Русского государства.

Это привело к тяглу, и государство продолжало увеличиваться

За успешные территориальные расширения и активную внешнюю политику стоит увеличение тягла. В XVI веке войны почти не прекращались: велись великим княжеством Литовским, Казанским, Астраханским и Крымским ханствами. Вместе с увеличением старых налогов появлялись и новые.

В 1513 году ввели обязательство возводить укрепления перед городскими стенами — "примет", в 1530-е годы начали собирать "пищальные деньги" для содержания сначала отрядов пищальников, а затем стрельцов, с 1551 года население обязали платить "полоняничные деньги", которые шли на выкуп многочисленных пленников.

Новые придатные к московскому царю жители уплачивали свои налоги: башкиры, чуваши и мари – ясак, мусульмане – особый налог. Несмотря на увеличение налогоплательщиков, в первой половине XVI века налоги государства увеличились в 16 раз, а во второй половине ещё в 6 раз.

Недостаток налогов – плохо, избыток – ещё хуже

Результатом налогового давления стало не только ухудшение положения многих областей страны и введение крепостного права, но и массовое уклонение от уплаты налогов. Крестьяне сбегали туда, где власть не могла их достать – в южные уезды, ближе к Дикому полю. Недовольство налогами выливалось в открытые волнения. Новые налоги послужили поводом к наиболее масштабным восстаниям XVII века (Соляной и Медный бунты), и сам век получил прозвище «бунташный». Население, страдающее от налогов, с легкостью поддерживало любого противника властей, способного ясно выражать свои мысли и командовать войсками.

Инициатива первых членов династии Романовых дала свои плоды. Михаил Фёдорович (1613-1645) и его наследники постоянно совещались не только с ближайшими советниками, но и с представителями различных слоев общества. В XVII веке земские соборы регулярно обсуждали вопросы налогообложения. Власть стремилась упростить систему налогов и заменить множество уплат на единый налог. Вместо «сох» ввели подворное налогообложение.

Хотя налог и назывался «подымным», под «дымом» подразумевался именно двор.

Наконец, Михаил и его сын Алексей Михайлович проводили регулярные переписи, уточняющие объекты налогообложения. Именно перепись 1646-1648 годов послужила основой для Соборного уложения 1649 года и расчёта подворного обложения. Окончательный переход к подворному обложению состоялся при Фёдоре Алексеевиче (1676-1682).

Важно осознание Романовыми было вредности постоянного увеличения налогов. Теперь эффективность налоговой политики и налогообложения, а не простое увеличение налоговых сборов с населения, должны были стать основой богатства и стабильности страны.

Народ сможет выдержать: построит город, прокормит империю

Молодой Петр унаследовал не только власть, но и то, с чем он не был готов справиться. После преодоления Смуты, Россия стала строить империю, что было необходимо, так как в противном случае Польша, Швеция и Крымское ханство разорвали бы ее на части.

Эпоха Петра I (1682-1725) представляла собой решающий момент: продолжать экспансию или остановиться. В пользу второго варианта говорили сложившаяся налоговая система и регулярное убегающее налоговое население за реку Дон и за Урал. А в пользу первого варианта – стремление молодого монарха править не второстепенным государством.

Для строительства новой столицы – Санкт-Петербурга – требовались не только деньги, но и люди, поэтому на чрезмерные налоги население переселяли из центральных районов страны.

В окружении Петра I, который всегда был в поисках новых источников дохода, появились специальные люди, которые придумывали «новые» налоги, так называемые «прибыльщики». Одним из самых известных "прибыльщиков" был бывший крепостной графа Шереметьева А.А. Курбатов. Именно он предложил идею ввести в России распространённую в западных странах бумагу для официальных обращений, известную как «орлёная».

В XIX веке покупка «орлёной» бумаги превратилась в гербовый сбор. Другие «прибыльщики» предлагали ввести новые налоги и оброки, такие как налог на бани, мельницы, на "промышленных людей", и, конечно же, новые торговые пошлины. В 1704-1705 годах деятельность «прибыльщиков» достигла своего апогея, когда указы о новых налогах появлялись ежемесячно, а иногда и ежедневно. Самым известным из них стал налог с бороды. Но их деятельность принесла только временный эффект, поэтому налоговая реформа становилась вопросом времени.

Петр завершил эксперименты с необычными налогами простым способом: указом от 26 ноября 1718 года о проведении подушной переписи началась новая налоговая реформа – введение подушного оклада (подати). Именно подушная перепись и подушный оклад окончательно определили, кто платит налоги в России (96,8% – крестьяне и 3,2% – посадские люди), а кто их тратит – дворяне и священнослужители. До 1887 года подушная подать была основой налоговой системы России.

Несмотря на множество изменений, Петру I так и не удалось создать центральный орган по управлению налоговой политикой. В разные периоды эти функции поручались то Бурмистерской палате (Ратуше), то Семеновской и Ингерманландской канцелярии, а затем Камер-коллегии. Для полного осуществления своих планов у императора не хватило ни средств, ни времени.

В Новое время Россия вступила с большим отставанием, сталкиваясь со скоростями, технологиями, войнами и конкуренцией. Находясь в неравных условиях, она могла обеспечить себе место в Европе лишь через чрезвычайные усилия, включая финансовые.

Литература

Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. История налогов в России.

IX — начало ХХ в. М., 2006.

Починок А.П. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. М., 1999.

Бунты второй половины XVII в.

В XVII веке, по мнению современников, в истории отметился как "бунташный" период, и это действительно так — в этот период в России произошло много масштабных восстаний и народных выступлений.

Главными причинами народных выступлений были:

1. Закрепощение крестьян и увеличение их обязанностей

2. Ужесточение налогового бремени, почти беспрерывные войны (что отразилось на благосостоянии населения)

3. Усиление бюрократии

4. Попытки ограничить вольность казаков

Эти факторы объясняют участие различных социальных слоев в выступлениях против власти. Крестьянство, казачество, городские низы и стрельцы — все они принимали активное участие в народных выступлениях, придавая им ожесточенный характер. Благодаря наличию опыта и оружия у стрельцов и казаков, эпоха XVII века стала свидетельницей серьезного внутреннего противостояния с серьезными последствиями и жертвами.

Серьезные народные восстания приходятся на середину XVII века.

2. Соляной бунт (1648)

Соль являлась важным ресурсом XVII века, используемым не только для приготовления пищи, но и для ее консервации. Поэтому царское правительство ввело дополнительную пошлину на соль для пополнения казны.

Первого июня 1648 года царь Алексей Михайлович возвращался из Троице-Сергиева монастыря в Кремль после молитвы. Группа москвичей пыталась выразить ему свои жалобы на местного градоначальника, которого обвиняли в коррупции, присущей богатым жителям города, введении высоких цен на продукты и жестокости по отношению к бедным.

Этот протест оказался настолько серьезным, что царь был вынужден предать народу не только Плещеева, но и главу Пушкарского приказа. Был также отправлен в отставку и изгнан из Москвы боярин Б. И. Морозов — наставник самого Алексея Михайловича, фактически управлявший государством. Вскоре после бунта в Москве возмущения начались и в других городах — Курск, Соль-Вычегодской, Великий Устюг.

Этот бунт послужил толчком к усовершенствованию законов и судебной системы, что нашло свое отражение в принятии нового Соборного уложения.

В 1650 году в Пскове и Новгороде произошли восстания, вызванные принятием Соборного Уложения в 1649 году. В Пскове причиной восстания стало повышение цен на хлеб, в результате чего воевода был арестован, а горожане и стрельцы установили своё собственное правительство под руководством торговца хлебом Гаврила Демидова. В Новгороде восстание началось через две недели после Пскова, когда местного воеводу также прогнали жители этого города.

Под руководством князя Хованского, царь Алексей Михайлович отправил войска для подавления восстания. После месяца боев Новгород был взят, но Псков сумел удержаться еще полгода. В это время правительство Демидова смогло обеспечить население хлебом и организовать вооруженные группировки для защиты города. Пскоьчане стали примером для других городов, включая Москву, и ситуация стала критической.

Для решения проблемы был созван Земский собор, который решил отправить представителей в Псков для разрешения конфликта. Псковичи согласились на условия, но их лидеров вскоре арестовали и сослали. Восстания крестьян в провинции Псков продолжались и после этого.

4. Медный бунт (1662)

Постоянные сражения изнурили казну царя. Чтобы ее пополнить, решено было начать чеканить монеты не из серебра, как раньше, а из меди. Однако важно помнить, что в те времена цена монет определялась ценой металла, из которого они были изготовлены. Цена новых монет оказалась в 12‒15 раз меньше, чем у старых. Торговцы отказывались принимать медные монеты, и вскоре население, а также часть армии, получающая жалование в новой монете, начали недовольствоваться.

В 1662 году толпы горожан разграбили усадьбы многих царских бояр и направились прямо к кремлю в Коломенском. Алексей Михайлович, оказавшись в уязвимом положении, согласился на переговоры и обещал отменить медные деньги. Толпа повернула обратно, но по дороге встретила тысячи новых восставших, с которыми они снова направились в Коломенское.

В это время царь сумел собрать армию, которая успешно разогнала беспорядочное восстание. Настанут изощренные кары для восставших: организаторов повесили посреди Москвы, многих участников обезоружили, многим отрубили руки, ноги и языки. Впрочем, чеканка медных монет прекратилась и уже отчеканенные деньги были переплавлены для создания других изделий из меди.

ГДЗ по истории России 7 класс Арсентьев Часть 1, 2 Часть 2 | Страница 55

Людовик XIV (1638-1715) – французский монарх. Его правление считается одним из самых продолжительных в истории Европы и временем расцвета абсолютизма во Франции.

Яков II Стюарт (1633-1701) – король Англии, Шотландии и Ирландии. Последний католический король Великобритании, свергнутый в результате "Славной революции" 1688 года.

Стр. 55

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Какие основные причины народных восстаний в России в XVII веке вы видите? Почему этот век считается в России временем бунтов?

Главными причинами народных восстаний были: закрепощение крестьян и увеличение их обязанностей, повышение налогового бремени, продолжение почти непрерывных войн, усиление принудительных работ, попытки ограничить вольность казаков. XVII век считается временем бунтов, потому что в этот период произошло множество народных выступлений.

2. Какие люди стали участниками народных движений? Почему, по-вашему, горожане стали так активно протестовать?

В народных движениях участвовали крестьяне, казаки, городские низы и стрельцы. Горожане стали активно участвовать в народных восстаниях потому, что они постепенно лишались своих привилегий, увеличивался налоговый гнет, что вызывало их неудовольствие.

3. Напишите очерк о бунтах в Москве, названных "Сольным" и "Медным". Почему именно такие названия были им даны?

В ответ на попытку правительства увеличить доходы за счет введения дополнительной пошлины на соль, в Москве началось восстание. 1 июня 1648 года царь Алексей Михайлович возвращался с молитвы из Троице-Сергиева монастыря в Кремль. В это время толпа москвичей пыталась подать жалобу на столичного градоначальника. В результате градоначальник, глава Земского приказа Л.С.

Царь решил наказать Плещеева за его поступок перед народом, отправив его в отставку и выслав из Москвы боярина Б.И. Морозова. Название бунта "Соляной" произошло из-за введения дополнительной пошлины на соль.

Однако в 1650-х годах правительство стало выпускать медные монеты вместо серебряных для пополнения казны. Это привело к обесцениванию монеты, увеличению цен и отказу торговцев ее принимать. В июле 1662 года горожане разгромили усадьбы бояр и направились к царскому дворцу в Коломенском.

В ожидании прибытия войск царь вынужден был начать переговоры с восставшими, обещая отменить медные монеты. Однако восстание продолжалось, пока царю не удалось собрать войска и подавить бунт. Несмотря на это, хождение медных монет было отменено.

Революция под названием "Бунт "Медный" возникла из-за введения медной монеты.

4. Опишите основные этапы восстания Степана Разина. Почему некоторые историки называют это восстание крестьянской войной? Поддержите свой ответ аргументами.

Первый этап восстания Степана Разина (1667-1669) известен как "Поход за зипунами". Это был поход за добычей. Отряд Разина блокировал главный водный путь юга России – Волгу, захватывая торговые суда русских и персидских купцов. Восставшие захватили Яицкий городок, а затем победили флот персидского шаха. Летом 1669 года Разин вернулся на Дон и обосновался со своим отрядом в Кагальницком городке.

Весной 1670 года начался второй этап восстания под руководством С. Разина. Восставшие захватили Царицын, а затем подошли к Астрахани, которая была сдана без сопротивления. Правительство было сформировано на казачьем кругу во главе с атаманами Василием Усом и Федором Шелудяком.

Успех восставших послужил сигналом к переходу на сторону Разина населения городов Поволжья: Саратова, Самары, Пензы и других. В сентябре 1670 года восставшие осадили Симбирск, но не смогли взять его и отошли на Дон. Зажиточные казаки выдали Разина властям, после чего он был казнен в Москве. Восстание было подавлено только в ноябре 1671 года.

Многие историки относят восстание Степана Разина к крестьянской войне из-за того, что основную часть восставших составляли крестьяне. Однако нельзя считать это восстание именно крестьянской войной, поскольку цели восставших не были ясно сформулированы, в том числе и в отношении положения крестьянства. Восстание произошло спонтанно и было разрозненным, им управляло казачество. Степан Разин стремился установить управление страной по принципам казачьей вольности, не обладая для этого необходимыми средствами и возможностями.

5. Можно ли считать восстание Степана Разина многонациональным? Подтвердите ваше мнение цитатами из указанного параграфа.

Во время выступления Степана Разина принимали участие не только казаки и русские крестьяне, но и представители различных народов Поволжья: чуваши, марийцы, татары, мордва. Общее число участников восстания в этих землях достигало примерно 200 тысяч человек. Таким образом, восстание Степана Разина было многонациональным.

Стр. 55

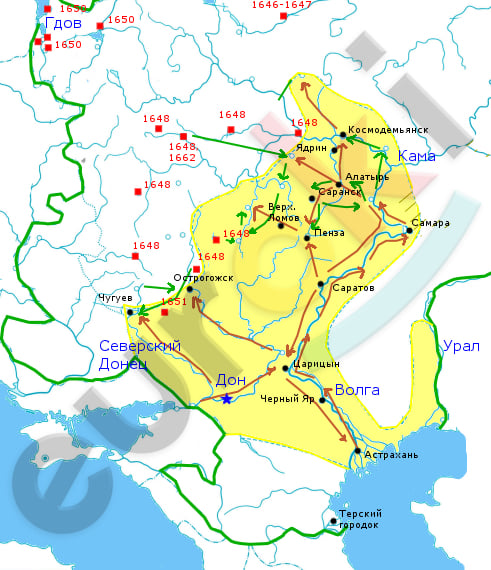

Изучаем карту

На карте на с. 54 определите наиболее удаленный от Москвы город, в котором в XVII веке произошло городское восстание.

Все права защищены. Авторские права принадлежат ООО «Ксеноксс», регистрационный номер 40003805219, юридический адрес: Курземес пр. 106/45, LV-1069, Рига, Латвия. Для размещения на euroki.org

1. Выявите на карте на странице 54 самый отдаленный от Москвы город, в котором в XVII веке произошло городское восстание.

Это Гдов, который находится на расстоянии почти 1500 км от Москвы.

2. Назовите реки, которые протекали на территории, охваченной восстанием Степана Разина.

Это Волга, Дон, Северский Донец, Урал и Кама.

3. Почему, на ваш взгляд, на карте отмечены районы восстания, даже те территории, по которым не прошли основные силы Степана Разина?

Участвовали в восстании жители больших территорий, включая национальные движения. После казни Разина восстание продолжалось еще год.

1. Что было причиной выступлений народа в середине 17 века?

2. Кого возглавляли во время правления Алексея Михайловича возмущение народа?

3. Вот перечень терминов. Один из них не связан непосредственно с народными движениями в XVII веке. Найдите его. 1) «поход за зипунами» 2) разинцы 3) пугачёвцы 4) Соляной бунт 5) Медный бунт 4. Чего был вынужден сделать царь в результате восстания в Москве в 1662 году?

Отменить медные деньги

Ликвидировать «белые слободы»

Ввести подушную подать 5.Напишите ответ. В XVII в. лично свободных крестьян, владевших общинными землями и несших повинности государству, называли .

6.Сопоставьте события и годы их совершения: Отмена местничества — 1662 г., Медный бунт — 1662 г., Соляной бунт — 1682 г.

7. В списке перечислены термины, связанные с категориями населения России XVII века, за исключением одного. Выберите лишний термин: 1) крестьяне 2) дворяне 3) духовенство 4) бояре 5) казаки 6) закупы.

8. Кто же состоял в крепостной зависимости от помещика в XVII веке?

Ответ:

1)Главной причиной восстаний народа в Русском государстве в середине 17 века было усиление налогового бремени.

Отменить медные деньги

4,7(4 оценок)Ответ:

связаны с народными движениями XVII века. Укажите лишний термин.

3) Пугачёвцы — это 18й век

2. Здесь представлены термины, связанные с периодом правления Ивана IV, за исключением одного. Укажите лишний термин.

2) Указания царя Алексея Михайловича были закреплены в Соборном Уложении 1649 года.

3. Вот список терминов, связанных с событиями и явлениями истории России XVI века. Найдите лишний термин.

5) Религиозное движение старообрядцев возникло в XVII веке.

4. Вот список терминов, непосредственно связанных с системой управления в России в XVII веке. Найдите лишний термин.

5) Тайная канцелярия существовала в XVIII-XIX веках.

5. Назовите русских первооткрывателей, не относящихся к XVII веку.

2) Афанасий Никитин путешествовал в XV веке.

6) Семён Курбский — русский исторический деятель XVI века.

6. Назовите деятелей культуры, не относящихся к XVII веку.

2) Дионисий — русский преподобный XV века.

5) Иван Пересветов — это псевдоним Ивана Грозного.

7. Что не является памятником культуры XVII века?

3) «Хронограф» издавался в редакциях XVI и XVII веков.

6) «Апостол» Ивана Фёдорова -1568г

5) Что НЕ является памятником культуры XVI века?

2) Собор Василия Блаженного -16й век

5) «Троица» Андрея Рублёва -16й-17й век

4,2(33 оценок)

Ответ:

Правильный ответ №3 , это точно

4,8(4 оценок)

Ответ:

Однако он был осажден казаками и выдан правительству. Вскоре его казнили на Болотной площади в Москве. Результатом пугачевского восстания стали следующие реформы: была упразднена Запорожская Сечь и введено крепостное право на Украине.

4,4(72 оценок)

Ответ:

Восстание Пугачева

4,7(41 оценок)

Ответ:

Борьба за власть, голод, ослабление центральной власти, ухудшение экономической ситуации, вмешательство — все эти факторы стали причинами народных волнений в России в XVII веке.

4,7(87 оценок)

Ответ:

Результаты теста по истории Народные движения в XVII веке

4,4(88 оценок)

Ответ:

4,7(32 оценок)

Ответ:

37. Чем отличалось присоединение Левобережной Украины и Киева к России?

2) Возможно, не было полного сохранения самоуправления, но его элементы присутствовали

4) Казачье войско сохранялось.

38. Какие льготы получали народы, принявшие православие, от русского правительства:

1) Снижение налогов и повинностей

39. Что способствовало русской колонизации Сибири:

развитие хозяйства и культуры местных народов

40. Какое действие предпринимало правительство для укрепления своей власти в Поволжье и Приуралье?

1) Проводило активную христианизацию

41. Упорядочьте события в хронологической последовательности:

1) Присоединение Украины к России — 1654 для Левобережной, 18 век для Правобережной. (вопрос нечеткий)

2) Восстание против солевого налога — 1648

3) Правление Бориса Годунова. 1598-1605

42. Расположите в хронологической последовательности:

1) Присоединение Казани 1552

2) Принятие Соборного уложения 1649

3) Смутное время. 1605-1613(1618)

43. Расположите в хронологической последовательности:

1) Восстание Степана Разина 1677

2) Реформы Избранной рады 1549-1560

3) Смоленская война. 1632-1634

44. Расположите в хронологической последовательности:

1) Издание Судебника Ивана IV 1550

2) Раскол Церкви 1650-1660 годы

3) Освобождение Москвы Вторым ополчением. 1613

45. Ниже приведён перечень названий. Все они, за исключением одного, непосредственно связаны с народными движениями XVII века. Укажите лишний термин.

3) Пугачевщина — 18 век

46. Перечислены термины, из которых только один не связан непосредственно с правлением Ивана IV. Укажите лишний термин.

2) Соборное уложение 1649, Ал.Михайлович

47. Перечислены термины, из которых только один не относится к событиям и явлениям истории России XVI века. Укажите лишний термин.

5) Старообрядцы. -17й век

48. Перечислены термины, из которых только один не связан непосредственно с системой управления в России в XVII века. Укажите лишний термин.

5) Тайная канцелярия -18й

49. Укажите русских первопроходцев, которые НЕ относятся к XVII веку.

2) Афанасий Никитин -15й

6) Семён Курбский -хз кто такой

50. Укажите деятелей культуры, НЕ относящихся к XVII веку.

5) Иван Пересветов -псевдоним И4

Какие из перечисленных объектов НЕ являются памятниками культуры XVII века?

4) «Апостол» Ивана Фёдорова -1564

52. Какие из перечисленных объектов НЕ являются памятниками культуры XVII века?

1) Собор Василия Блаженного — после 1552

4) «Троица» Андрея Рублёва — 14й-15й

4,4(84 оценок)

Ответ:

1) табель о рангах(Петр1)2)Кондиции(Анна Иоановна)3)рекрустская п-сть(Петр1)4)приход семибоярщины(апогей смуты)5)сенат(был учрежден вроде бы Петром,то точно не в начале17в)6)Екатерина(абсолютизм,жалованая грамота и уложенная комиссия)остальное дворцовые перевороты7)Василий Шуййский(выкликнутый царь,не относится вообще сюда)8)Ерофей хабаров(первооткрыватель)9)Основание Санкт Петербурга 1703г10)пугачевщина(Е2)11)Бирон(Анна Иоановна,засилье немцев)12)Скопин-Шуйский(герой смуты)13)просвященный аб-зм(Е2)14)сражение у Гросс(7яя война)15)Болотников(смута)16)верховный тайный совет(Е1)

4,7(35 оценок)

Ответ:

4,8(68 оценок)

Ответ:

1606-1607 — Возмущение под руководством Ивана Болотникова в России.

1670-1671 — Возмущение под руководством Степана Разина в России.

4,5(12 оценок)

Ответ:

1. Увеличение налогового давления

2. Алексей Михайлович 1645-1676 — > восстание Степана Разина 1670-1671

3. 3) пугачёвцы (относится к восстанию Пугачёва в 18 веке)

4. Отменить медные деньги

6. 1682 — отмена местничества

1662 — медный бунт

1648 — Соляной бунт

7. 6) закупы (термин Древней Руси )

8. частновладельческие крестьяне

4,8(88 оценок)

Ответ:

1. Увеличение налогового давления

2. Алексей Михайлович 1645-1676 — > восстание Степана Разина 1670-1671

3. 3) сторонники Пугачева (связанные с восстанием Пугачева в 18 веке)

4. Отменить использование медных монет

6. 1682 — отмена местничества

1662 — восстание против использования медных монет

1648 — бунт против соли

7. 6) закупы (термин, используемый в Древней Руси)

8. крестьяне с частной собственностью

4,7(59 голосов)

Ответ:

1. Второй этап начался в 1875 году в Коканде (не весь ответ)

2. Кудояр-хан был правителем Коканда. Кудояр-хан обратился к генерал-губернатору Туркестана.

3. Настоящее имя Пулат-хана Молдо Исхак Хасан уулу (1844-1876 гг.) Народ, желавший свободы, выбрал его своим лидером. Аксакалы кишлаков в окрестностях Чаткала признали его Пулат-ханом. Пулат-хан стал вождем народа Чаткала.

Во время сражения у Тюре-Кургана повстанцы были разгромлены, а Пулат-хан вместе с остатками своих сторонников сбежал в горы к северо-западу от Коканда. В марте 1876 года Пулат-хан был взят в плен русскими войсками и казнен.

19 февраля 1876 года русские войска завоевали Кокандское ханство и на завоеванных территориях были созданы русские административные органы, что означало уничтожения ханства.

Коканд вместе с Кыргызстаном стали частью Российской империи.

Знаменитый полководец Михаил Дмитриевич Скобелев стал первым военным губернатором Ферганской области.

4,4(55 оценок) Ответ: 1-3-5 подходят , в этом восстании участвовали не только русские люди , но и других национальностей

4,8(98 оценок) Ответ: 1,5,3,это я так думаю,но подумай еще немножко сама

4,8(76 оценок) Ответ:

Мне известно, что крестьянское восстание Пугачева было одним из наиболее мощных восстаний. Даже Екатерина подготовила корабль в страхе, что Пугачев найдет её и убьет.

4,6(1 оценок)

Ответ:

Договор Верса́льского ми́ра был заключен 28 июня 1919 года во Франции и окончательно прекратил Первую мировую войну. Он включал условия, оговаривавшие правила для стран-победительниц, таких как США, Британская империя, Франция, Италия и Япония, а также других стран, включая Германию, которая капитулировала. Возникли также мирные договоры между Антантой и другими сторонами в Первой мировой войне, такие как с Австрией, Болгарией, Венгрией и Османской империей, замененные в дальнейшем Лозаннским мирным договором в 1923 году. Вместе с тем, США отказались ратифицировать этот мирный договор, что привело к заключению отдельного договора между США и Германией касательно Лиги Наций.

4,8(54 голоса)

Ответ:

В 1801 году был основан Непременный (постоянный) совет, который стал совещательным органом при царе. В его состав вошли представители высшей знати — граф П. Строганов, граф В. Кочубей, польский князь А. Чарторыйский, граф Н. Новосильцев. Комитет занимался разработкой программы освобождения крестьян от крепостной зависимости и реформированием государственного устройства.

Проблема крестьянства в России. Указ от 12 февраля 1801 года разрешил купцам, мещанам и государственным крестьянам покупать и продавать землю, таким образом, снимая монополию государства и дворянства на земельные владения. Обычные люди получили возможность покупать непоселенные участки земли, что открыло путь к развитию буржуазных отношений в рамках феодальной системы. Одновременно с этим были изданы указы в 1804-1805 годах, которые ограничили крепостное право в Латвии и Эстонии. В дополнение к этому, в указах 1809 года было отменено право помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь за мелкие правонарушения; крестьянам было разрешено заниматься торговлей, брать векселя и работать по подряду при согласии помещиков.

Положение ремесленников в XVI — начале XVII вв

В определенных ситуациях ремесленников принуждали вместо естественных налогов вносить серебро. Чиновники при этом зарабатывали на пересчете суммы налога.

Множество налогов ставило ремесленников в очень тяжелое положение, что приводило к уничтожению производства, к разорению и уходу мастеров. В периоды наибольшего усугубления противоречий внутри города и увеличения налогового давления со стороны государства ремесленники вместе с городскими низами вступали в активную борьбу с феодалами и чиновниками.

Конец XVI — начало XVII века — период многочисленных городских восстаний в Китае. Восставшие жители городов выступали против непосильных налогов на торговлю, ремесла, горные работы; против злоупотреблений и произвола феодальных чиновников.

Только в «Мин ши лу» в этот период было зафиксировано не менее 26 городских восстаний, хотя на самом деле их было намного больше. Только за десять лет движения «миньбяней» (при императоре Ваньли) было зарегистрировано более 20 восстаний в различных городах.

Приведем два примера, демонстрирующие тяжелый налоговый гнет в городах и борьбу ремесленников против высоких налогов и произвола чиновников.

С 1601 по 1603 гг. в Сучжоу произошло городское восстание из-за высоких налогов на ткачество, добычу полезных ископаемых и злоупотреблений сборщиков налогов.

Это восстание достаточно подробно описано в «Мин ши лу», куда были включены доклады тяньцзяня Сунь Луна, руководившего в этот период сучжоуским казенным производством.

В отчете Сунь Лун сообщалось, что люди убивают и грабят. Они окружили ворота управления ткацкими делами и требовали снизить налоги.

Право сбора налогов в Сучжоу принадлежало 12 семьям, которые источник называет "гуангунь" (буквально "блестящая дубина", в переносном смысле "ловкий, удачливый проходимец", "бездельник"). По-видимому, это были ростовщики, купившие себе право и должность сборщиков налогов и получавшие от этого огромные прибыли.

«Их назначили правительственные чиновники для проверки налогов, но они самовольно и безрассудно решили увеличить налоги. С каждого станка они собирали по 3 цяня серебром. Народ был очень недоволен и повсюду высказывал свое негодование».

В скором времени не будет ничего, что можно будет собирать, потому что каждый год собирают целых 6 миллионов. И ведь эта область (Сучжоу) является основной в сборе налогов»,— отмечал тот же Сунь Лун.

Непосильные налоги привели к сокращению производства тканей, торговли и горнодобычи. Владельцы мастерских бросали свои станки и уходили в другие области. «У ткачей становилось все меньше станков, и если добавить сюда ежегодные наводнения, то жизнь для обычных людей стала просто невыносимой».

«Владельцы станков закрывали свои мастерские и прекращали заниматься ткачеством, а ткачи все разбегались и умирали от голода».

«Мастерские по краскам закрылись, и несколько тысяч красильщиков разъехались. Мастерские по ткачеству прекратили работу, и несколько тысяч ткачей разбежались в разные стороны».

Владельцы магазинов и шахт освобождали предприятия и убегали на юго-запад, в провинцию Юньнань, где, укрывшись от налоговых инспекторов, набирали беглых крестьян и начинали новые предприятия. Рынки опустели из-за того, что доход торговцев оказался недостаточным для оплаты увеличившихся налогов, и торговля прекратилась. Непропорциональный рост налогов и произвол чиновников вызвали возмущение различных слоев жителей: в 1601 году в Сучжоу началось восстание, направленное против злоупотреблений в сборе налогов, против произвола чиновников-сборщиков.

Причиной восстания стали злоупотребления чиновников и распространенный в народе ложный слух о каком-то указе императора, который отменил все налоги на добычу полезных ископаемых. В такой накаленной обстановке произвол чиновников казался попыткой скрыть указ "доброго императора" в глазах народа.

Согласно докладу из "Мин ши лу", повстанцы выразили свое недовольство манифестом, в котором заявляется, что император может казнить даже чиновника, собирающего налоги. Они убили чиновника Хуан Цзянь-цзэ камнями и бросили Тан Синя и других семьи чиновников в огонь. Также было сказано, что народ хочет, чтобы чиновники были выданы ему, чтобы он был доволен. Однако из текста "Мин ши лу" нельзя сделать определенные выводы о составе участников восстания, так как в докладах чиновников упоминаются только "беспорядки среди простого народа Сучжоу".

"В Сучжоу Га Сянь и другие связали и бросили в реку 7 чиновников, а также сожгли дом чиновника, собиравшего налоги".

Из сравнения с другими источниками можно предположить, что термин "простой народ" включал в себя ремесленников, обладателей небольших имуществ, средних и мелких торговцев. Восставшие Включали городских низов: наемных работников, слуг, и деклассированных людей, как указывает запись в "Мин ши лу", где сообщается, что среди участников восстания были "странные люди, которые утром не думали о том, что будут делать вечером: если имели занятие, то жили, если не имели, то умирали. Эти люди раздеты, а руки у них пусты".

В начале восстание возглавили Га Сянь, Тан Ин и еще семь человек, а через год, после их гибели, во главе горожан встал Гуань Вэнь. О нем известно только, что он был местным человеком, жителем Сучжоу.

Вскоре восстание охватило несколько уездных центров, включая Сучжоу и Чжунчжоу.

Повстанцы явно были хорошо организованы: у них был свой манифест, в котором запрещалось участникам восстания завладевать имуществом богатых и убитых чиновников, а сдавшиеся чиновники имели право на помилование.

Императорский двор был встревожен событиями в Сучжоу, особенно учитывая их совпадение с подобными движениями в других провинциях (протестами горожан против высоких налогов и злоупотреблений чиновников на рубеже XVI—XVII веков).

«Не было грабежей только убивали воров, не завладевая их богатством. Было объявлено, что все, кто признает свою вину, будут помилованы».

Однако, несмотря на их большое количество и определенную организованность, повстанцы оказались слабыми: у них почти не было оружия («мечей у них не было») и им не удалось осуществить свои планы, изложенные в манифесте, о походе на Линшань и Бяньчэн (Кайфын).

Именно поэтому феодальные власти с самого начала старались раздробить сопротивление повстанцев и оторвать народные массы от их лидеров.

К концу года власти смогли подавить восстание.

«Сюньаньгуань получило приказание строго наказать провинившихся людей — Тан Иня, лидера Га Сяня и еще восемь человек, — и отправить императору доклад о том, чтобы не наказывать остальных. После этого в этом месте наступил покой».

Га Сянь смело предстал перед властями, заявил о своей преступности и попросил быть казненным самым жестоким образом, чтобы остальных людей оставили в покое. Его чувства были искренне высоки».

Однако гибель лидеров не означала конец восстания, а лишь начало его спада к концу 1602 года.

В начале 1603 года движение вспыхнуло с новой силой и продолжалось еще примерно год. К горожанам на этой стадии присоединились войска, размещенные в Хэнани, и восстание стало вооруженным и более организованным. Восставшие выпустили новый манифест и направили петицию императору, жалуясь на злоупотребление чиновников и произвол военных начальников.

Только к концу 1603 года правительству удалось справиться с сучжоуским движением.

В страхе перед новыми выступлениями императорский двор был вынужден пойти на какие-то уступки: заменить часть чиновничьего аппарата, снизить размеры налогов.

Согласно выступлению Сунь Луна перед императором тайцзяня, для того чтобы народ поддерживал власть, необходимо обеспечить действенность законов. Для этого необходимо вернуть сборщиков налогов, прекратить наложение налогов на разработку природных ресурсов, проявлять милость и милосердие повсюду.