Федор Сологуб, выдающийся русский писатель и поэт, привнес в литературу уникальное сочетание символизма и философской глубины. Его творчество отличает особая атмосфера, пронизанная мистикой и психологизмом, что позволило ему исследовать внутренний мир человека и его восприятие реальности. Сологуб удачно сочетал элементы мистики с социокультурными аспектами, подчеркивая конфликты между личностью и обществом.

Особое внимание автор уделял состояниям души, экзистенциальным вопросам и одиночеству, что сделало его произведения глубокими и многослойными. В этом контексте Сологуб становится предшественником и родоначальником новых литературных течений, которые позже нашли свое отражение в творчестве таких мастеров, как Андрей Белый и Михаил Булгаков.

Прижизненные издания произведений Ф.К. Сологуба в русской книжной культуре конца XIX – начала XX века

Эта книга также доступна в библиотеке. Регистрируйтесь сразу в нескольких библиотеках и получайте книги быстрее.

Как читать книгу после покупки

Поделитесь книгой с друзьями! Они получат скидку 10%, а вы — рубли

По вашей ссылке друзья получат скидку 10% на эту книгу, а вы будете получать 10% от стоимости их покупок на свой счет ЛитРес. Подробнее

Стоимость книги: 109 ₽ Ваш доход с одной покупки друга: 10,90 ₽

Чтобы посоветовать книгу друзьям, необходимо войти или зарегистрироваться. Войти

- Объем: 110 стр.

- Жанр: библиография, культурология, литературоведение

- Теги: книгоиздание, русские писатели. Редактировать

Работы Ф.К. Сологуба, выпущенные за его жизни, оказали значительное влияние на русскую книжную культуру в период с конца XIX до начала XX века

Шрифт: Меньше Аа Больше Аа

Предисловие

Федор Кузьмич Сологуб (1863 – 1927) был выдающимся писателем, драматургом и общественным деятелем, а также одним из ведущих представителей русского символистического направления в литературе конца XIX – начала XX века. Его творчество отличается разнообразием литературных жанров и постоянной эволюцией художественных средств и поэтических приемов, влиявших на издательские решения по структуре книг и их оформлению.

За жизнь Федора Кузьмича Сологуба его произведения публиковались в различных издательствах с применением разнообразных приемов оформления книг, соответствующих издательской политике и состоянию книжной сферы в разные периоды, включая эпоху расцвета символистической книжной культуры и работу издательств в первые годы советской власти.

Известно, что в период до Октябрьской революции Ф.К. Сологуб сотрудничал с такими известными издательствами, как «Скорпион», «Гриф», «Шиповник», «Сирин», а также с частными издательствами З.И. Гржебина, «Мысль», «Эпоха», «Геликон», «Petropolis» и др. Его произведения оформляли известные художники М.Д. Дурнов, Г.И.

Нарбут, М.В.

Добужинский.

Среди изданных книг Ф.К. Сологуба встречаются как роскошные издания для коллекционеров, так и массовые, которые представляют интерес не только для исследователей его творчества, но и для книговедов, изучающих историю русской книги и издательского дела в целом.

В конце XIX — начале XX века в издательской деятельности были разработаны определенные нормы полиграфического оформления различных видов изданий. Например, для пьес Ф.К. Сологуба издавались специальные комплекты ролей, предназначенные для использования актерами в театре для изучения своих ролей перед постановкой.

Особую категорию составляют нотные издания, где стихотворение Ф.К. Сологуба, на слова которого написана музыка, сопровождает нотная запись музыкального произведения. Они обычно имели размер 27 х 35 см, содержали от 3 до 7 страниц и выпускались тиражами от 100 до 1000 экземпляров.

Можно смело утверждать, что текст произведения был существенно изменен в процессе издания, что ограничило авторское влияние на его окончательный вид. Иногда приходилось восстанавливать в тексте изданий участки по рукописи после искажений, внесенных в журнальные публикации по нехудожественным соображениям, как это произошло с романом "Тяжелые сны", о чем особенно подробно рассказал Ф.К. Сологуб в предисловии к третьему изданию этого произведения (СПб.: Шиповник, 1908).

Изучение истории издания произведения вместе с анализом изменений в тексте произведения демонстрирует, как и по каким причинам происходит развитие текста. Например, при переиздании романа «Мелкий бес» Ф.К. Сологуб неоднократно возвращался к важным для себя моментам повествования и совершенствовал свое произведение, оттачивая свой стиль и внося поправки в образ своих персонажей.

Издания, сделанные за жизни автора, отражают эволюцию его творчества, его работу не только над текстом отдельного произведения, но и жанровое преобразование одного произведения в другое, что является характерным для писателя.

РГАЛИ. К 160-летию со дня рождения Федора Сологуба

Цитата: Ф. К. Сологуб

- Я — господин таинственного мира,

- Весь мир в моих мечтах.

- Не создам себе идола

- Ни на земле, ни в небесах.

- Моей божественной сущности

- Я не открою никому.

- Тружусь, как раб, а для свободы

- Зову я ночь, покой и тьму.

- Ф. К. Сологуб

Однако, вероятно, это было предначертание, потому что просвещенная семья Агаповых не только поддерживала стремление молодого Федора к знаниям, но и разрешала ему пользоваться библиотекой, где были книги различных жанров и направлений, в том числе редкие экземпляры. Особенно маленькому Феде нравились книги «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, «Дон Кихот» Сервантеса, «Король Лир» Шекспира.

Разнообразная литература, музыка, забота старших членов семьи сделали бы жизнь Сологуба в поместном доме вполне комфортной, если бы не жесткие методы воспитания матери: она часто строго наказывала и даже била детей за малейшую провинность. Этот аспект своей жизни писатель Федор Сологуб отразил в своем рассказе "Утешение": "Митя вошел во двор и в раздумье тихо пошел вперед.

Двор был узкий, но очень длинный, покрытый неровным булыжником. Среди заднего флигеля нашествовали ворота, ведущие на другую улицу. Вдоль двора проходил узкий тротуар, состоящий из одной плиты. С обеих сторон вздымались четырехэтажные флигели с грязно-жёлтыми стенами, с деревянными ящиками в кухонных окнах, крупно продырявленными для воздуха. По двору проходили женщины в платках, мастеровые.

Мусор лежал разбросанный, было грязно. Сломанная бочка стояла возле. Грязные дети играли рядом и весело кричали. Всюду пахло неприятно и грубо. Хорошо было бы, если бы дневник видела только мать! Но его должна видеть ещё барыня

Барыня была надоедливой, говорливой, важной, шумной в своем шелковом платье и сильно пахла духами – все это наполняло Митю удивлением и страхом.

Воспоминания о матери посещали Митю. Он знал, что она будет ругать его и плакать. Она была угрюмой и бедной. Она трудилась, и Митя понимал, что должен изучить что-то, чтобы у него был дом для нее в старости».

Федор Сологуб принимал участие в приходской школе, затем в уездном училище, а в 1879 году поступил в Петербургский учительский институт, где не только учился, но и жил в полной пансионе. Во главе института стоял К. К. Сент-Илер, ученый-зоолог, собравший в вузе передовых педагогов. Во время обучения студент показал себя ответственным и собранным, он стремился к цели – скорее стать на ноги, помочь семье и особенно матери.

Он любил заниматься переводами литературных произведений, включая работы Гете, Шекспира, Гейне, а также польской и венгерской поэзии. В университете Сологуб впервые попробовал свои силы в написании прозы: уже в 1879 году начал работу над романом-эпопеей "Ночные росы", но проект так и не был завершен. На заключительных курсах взялся за создание поэмы "Одиночество", посвященной Н.А. Некрасову, над этим трудом он работал до 1883 года.

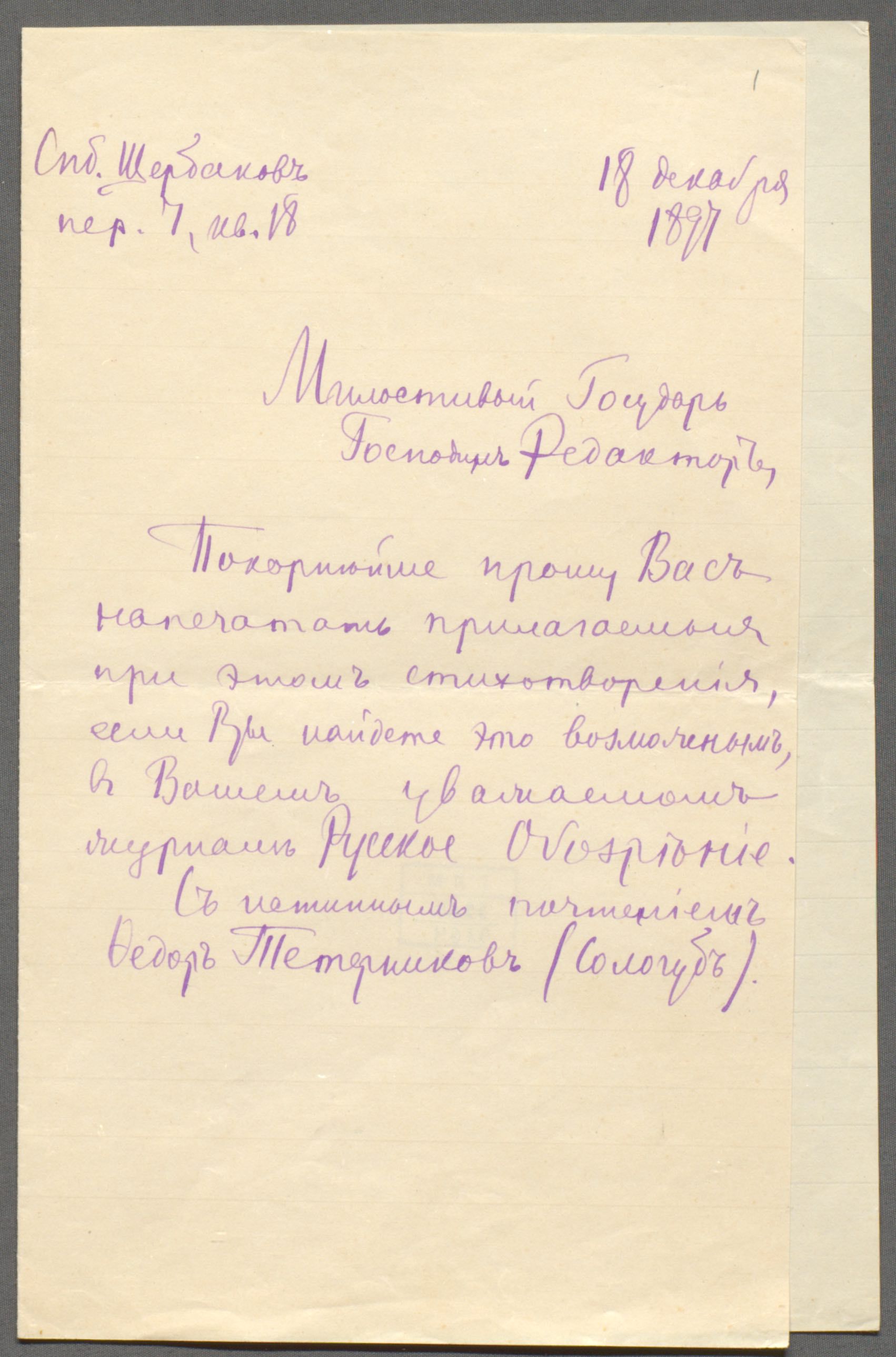

Федор Сологуб написал письмо, которое было направлено в редакцию журнала "Русское обозрение" в 1897 году и хранится в РГАЛИ, фонд 2.

Описание 1.

После окончания института в июне 1882 года с отличием защитив дипломную работу "Животный эпос в сказках русского народа", Сологуб уехал работать учителем в деревню Крестцы Новгородской губернии, затем в Великие Луки (Псковская губерния) и Вытегру (Олонецкая губерния) вместе с матерью и сестрой. Они прожили десять лет в провинции. Роман "Тяжелые сны", начатый еще в 1882 году (именно об этом периоде жизни), был опубликован в "Северном вестнике" только в 1895 году.

После назначения учителем в городском училище Рождественская Федор Сологуб вернулся в Петербург. Школа находилась на окраине города, на земле, известной как "Пески". Он проработал на педагогической должности до 1907 года, когда вышел на пенсию. Его отношение к детям и учительская деятельность нашли отражение в его романах "Тяжелые сны" и "Мелкий бес". Хотя публика по-разному воспринимала эти произведения, возможно, смысл прозы помогает понять его поэзию:

< ul >

< li>Я верю в творящего Бога,< /li>

< li>В святые завесы небес,< /li>

< li>Я верю, что явлено много< /li>

< li>Бездумному миру чудес.< /li>

< li>Но высшее чудо на свете,< /li>

< li>Великий источник утех –< /li>

< li>Блаженно-невинные дети,< /li>

< li>Их тихий и радостный смех.< /li>

< /ul>

Судьба Федора Сологуба и Николая Минского переплелась в городе на Неве, где Сологуб вступил в круг «старших» символистов, стал публиковать свои произведения в журнале «Северный вестник» и принял псевдоним – Сологуб.

Первым опубликованным произведением стало стихотворение «Творчество». В журнале «Северный вестник» были опубликованы стихотворения, рассказы, статьи на общественные темы и множество рецензий.

В 1895–1896 годах были изданы первые сборники «Стихи. Книга первая», «Тени. Рассказы и стихи». В 1904 году были изданы Третья и Четвёртая книги стихов. В период революции 1905 года Сологуб написал ряд стихотворений, выражающих его симпатии к революции.

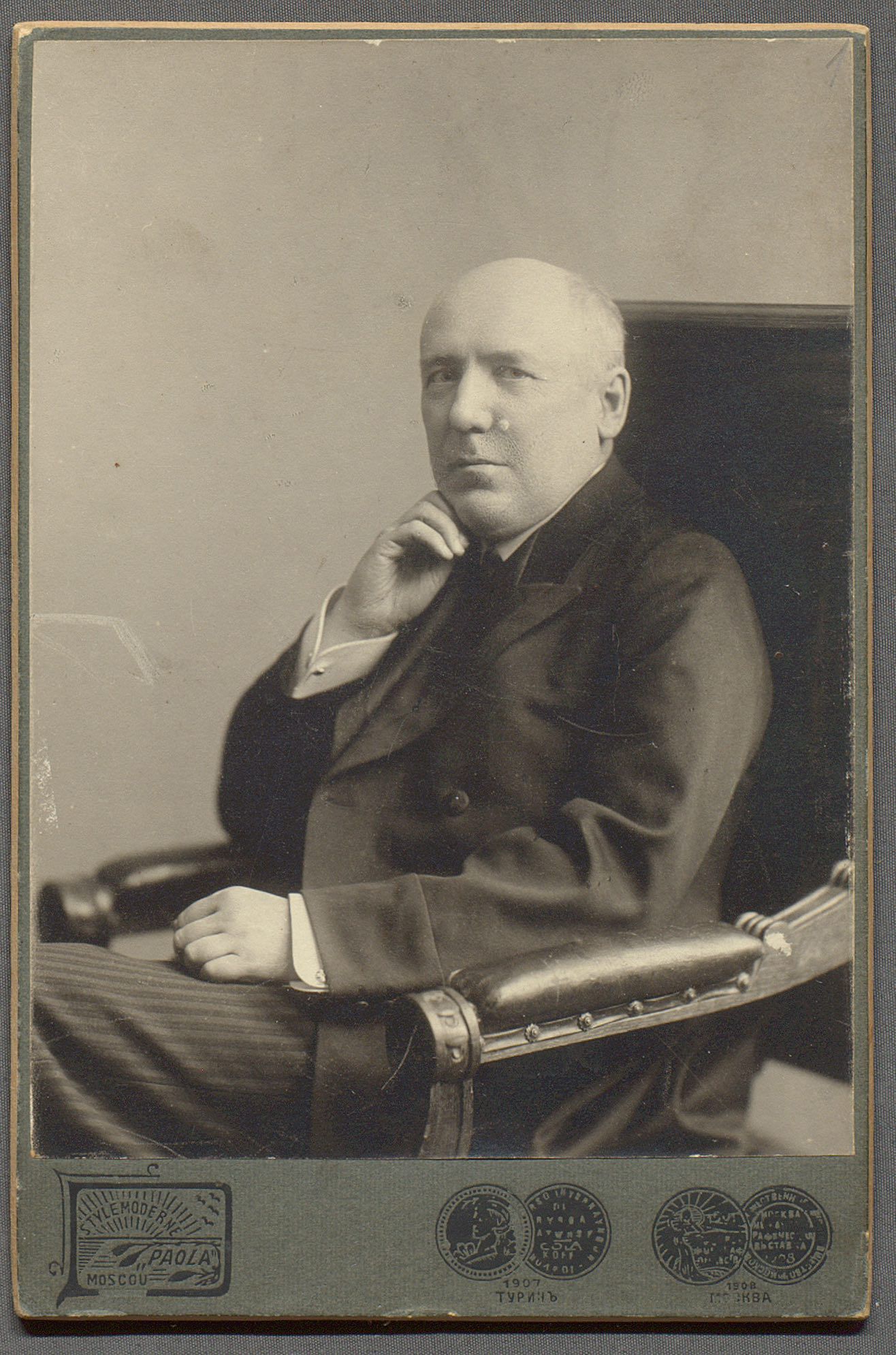

Автограф С.Н. Дурылина на обороте фотографии, сделанной Ф.К. Сологубом в 1910-е годы, доступен в РГАЛИ Ф.2980.

Роман «Мелкий бес», опубликованный в 1908 году, вызвал скандал своим описанием мыслей и чувств учителя-садиста, и стал одним из самых популярных произведений в русской литературе. В том же году писатель Федор Сологуб вступил в брак с писательницей и переводчицей Анастасией Чеботаревской, активисткой женского движения в России. Брак длился 13 лет, пока не закончился трагическим самоубийством Анастасии в сентябре 1921 года, когда у нее обострилось психическое заболевание. Один из лучших циклов стихов Федора Сологуба, «Анастасия», посвящен его ушедшей жене.

В период с 1910 по 1920 год Федор Сологуб продолжал активно заниматься литературной деятельностью, читал лекции и часто выезжал за границу, посещая Францию и Германию. В 1918 году он был избран председателем Союза деятелей художественной литературы.

В 1927 году писатель приступил к работе над новым романом в стихах под названием «Григорий Казарин», однако его ухудшающееся здоровье помешало ему завершить произведение. Федор Сологуб скончался 5 декабря 1927 года и был похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге, рядом с супругой.

Творчество Федора Сологуба представляет собой многогранный и многозначный литературный наследие, которое до сих пор вызывает интерес и споры у читателей и исследователей.

Документы Федора Кузьмича Сологуба (Тетерникова) попали в Центральный государственный литературный архив в 1941 году из Литературного музея. Частично они были переданы в 1933 году С. Бонди, а В 1934 году В. Н. Бенешевичем и М. Л. Урусовой.

В Русском государственном архиве литературы и искусства существует фонд под номером 482, который посвящен личности Федора Кузьмича Сологуба (настоящая фамилия Тетерников; 1863–1927), знаменитого писателя. В этом фонде насчитывается 470 архивных единиц, охватывающих период с 1880 по 1928 год, включая рукописи Ф. Сологуба, его переписку с известными литераторами Л. Н. Андреевым, А. А. Блоком, В. Я. Брюсовым, З.Н. Гиппиус и другими, а также различные биографические материалы и сведения о нем.

Кроме того, документы, касающиеся жизни и творчества Ф. К. Сологуба, можно найти в личных фондах И. Ф. Анненского (фонд 6), А. А. Ахматовой (фонд 13), А. А. Блока (фонд 55), Л. Н. Андреева (фонд 11), И. А. Бунина (фонд 44) и других.

Федор Сологуб (1863-1927) – знаменитый русский литератор, который является одним из представителей символизма в литературе. Его творчество отличается оригинальностью, глубиной мысли и экспериментальным подходом к форме и содержанию произведений.

Сологуб славится своими романами, в которых он исследует сложные психологические состояния и обращается к темам смерти, любви, сексуальности и мистики, используя символы и метафоры для выражения своих идей и эмоций.

Одно из наиболее известных произведений Сологуба – роман "Мелкий бес", рассказывающий о постоянном поиске смысла жизни молодого человека, страдающего от внутренней душевной боли. В этом произведении Сологуб исследует тему самоубийства и показывает, как человек может быть порабощен своими собственными мыслями и эмоциями.

Роман "Тяжелые сны" — еще одно значительное произведение Сологуба, в котором он исследует тему сексуальности и эротики. В этой книге главный герой, молодой художник, погружается в мир своих сновидений, где он испытывает сексуальные фантазии и сталкивается с темной стороной своей сексуальности.

Творчество Сологуба отличается глубоким психологизмом и философскими размышлениями. Он исследует темы, которые были необычны и дерзки для своего времени, и его произведения вызывали смешанные реакции у критиков и читателей. Однако, его влияние на русскую литературу было значительным, и его работы оказали влияние на многих писателей и поэтов, включая Андрея Белого и Владимира Набокова.

Особенности стиля и тематики произведений Федора Сологуба

Федор Сологуб – отечественный артист пера, знаменитый своими экстравагантными и вызывающими трудами. Его манера и сфера интересов выделяются из общепринятых литературных стандартов своей эпохи.

Психологический пафос

Одной из ключевых особенностей стиля Сологуба является его глубокий психологический подход. Он изучает внутренний мир своих персонажей, их мысли, чувства и эмоции. В произведениях Сологуба часто встречаются детальные описания внутреннего мира героев, их внутренних конфликтов и психологических состояний.

Сексуальность и эротика

Тема сексуальности и эротики играет важную роль в творчестве Сологуба. Он откровенно исследует сексуальные фантазии и сталкивается с темной стороной своей сексуальности. В его работах присутствуют сцены сексуального насилия, размышления о сексуальных желаниях и фантазиях.

В своих произведениях Сологуб активно оперирует символами и метафорами, чтобы воплотить свои мысли и чувства. Он выстраивает образы и сцены, обладающие глубоким символическим содержанием, что позволяет ему выразить сложные абстрактные идеи с помощью языка и образов.

Проблемы морали и этики

В литературных произведениях Сологуба регулярно возникают вопросы морали и этики. Автор исследует темы, которые были актуальны и смелы для своего времени, и вызывает обсуждения о нравственности и правильности. Сологуб подвергает сомнению устоявшиеся ценности и нормы общества, стимулируя размышления и дискуссии.

Таким образом, стиль и тематика произведений Федора Сологуба характеризуются своей провокационностью, психологическим напряжением, использованием символов и метафор, а также обращением к проблемам морали и этики.

Прозаический цикл Ф. Сологуба «Сказочки»: серьезное и смешное в формировании смысла целого

Сказочки», которые были опубликованы как часть 10 тома «Собрания сочинений» Ф. Сологуба (СПб., 1909-1912), до сих пор остаются мало исследованным материалом1 . В то же время, это произведение представляет огромный интерес с различных точек зрения – как с точки зрения проблемы прозаического цикла и его целостности, так и с точки зрения бытования и трансформации мелких эпических жанров (притчи, анекдоты, басни) в литературе Серебряного века, и в перспективе единого представления о творчестве Ф. Сологуба. Не говоря уже о более специфических вопросах, например, о проблеме "черного юмора" и поэтики абсурда, или о соотношении с традицией (от народных сказок до "Случаев" и "Рассказов" Д. Хармса). Конечно, данная статья не претендует на исследование всех перечисленных направлений. Однако нам кажется, что той "ниткой", благодаря которой можно "размотать клубок" и оценить особенности сказочек Сологуба, является соотношение в них серьезного и забавного.

По нашему мнению, содержание «Сказочек» (их всего 74) можно разбить на семь типов, некоторые из которых имеют аналоги в народной традиции. Самый крупный тип — это аллегорические истории о неодушевленных объектах и явлениях природы, которым приписываются голоса и характеры. Это такие сказки, как "Молот и цепь", "Путешественник-камень", "Ключ и отмычка", "Два стекла", "Лампа и спички", "Капля и пылинка", "Самостоятельные листья", "Одежды лилии и капустные одежки", "Злая гадина, солнце и труба", "Сказки на грядках и сказки во дворце", "Пожелтевший березовый лист, капля и нижнее небо", "Три плевка", "Небесные сплетники", "Черемуха и вонючка", "Две межи", "Лучишка в темничке", "У метлы гости". Конечно, эти сказки имеют свои корни в народной традиции. Например, в сборнике братьев Гримм (хотя он уже находится на грани между литературой и фольклором) можно найти знаменитый рассказ о "Соломинке, угольке и бобе", а у А. Афанасьева — сказки о "Пузыре, соломинке и лапте", о "Морозе, солнце и ветре" и другие.

Сказки второго типа тесно связаны с первым типом. Они рассказывают о животных и очень напоминают жанр басни. Среди них можно выделить такие произведения, как «Кусочек сахару», «Лягушки», «Ворона», «Песенки», «Равенство», «Мухомор в начальниках», «Кукушкин флирт», «Стал маленьким», «Застрахованный гриб», «Рак пятится назад», «Раздувшаяся лягушка». Бытовые сказки о животных (так называемый животный эпос) имеют глубокие корни в народной традиции.

Сказки третьего типа рассказывают о нечистой силе «малого извода» (домовых, лесовиков и других) и о столкновениях человека с ней; они близки к фольклорному жанру быличек. Примерами таких сказок у Сологуба являются «Бай», «Хрыч да хрычовка», «Харя и кулак», «Хвасти и вести», «Белые, серые, черные и красные», «Спатиньки», «Гули», «Смертерадостный покойничек», «Карачки и обормот», «Живуля».

В отличие от указанных повествований, тексты пятого, шестого и седьмого типов не связаны с фольклорной традицией (хотя «сказочки» четвертого типа, безусловно, ближе к литературной, чем народной сказке). «Сказочки» пятого типа связаны с исключительно учебной литературой о «хороших и плохих детях» — кстати, мистер Брокльхерст, персонаж романа Ш. Бронте «Джейн Эйр», настаивал на прочтении такого рода литературы в воспитательных целях, предлагая главной героине брошюру «Описание ужасной и внезапной смерти Марты Дж., плохой девочки, погрязшей в лжи и обмане». Н. Богомолов, говоря о «Сказочках» Сологуба, отмечает, что «стоит обратить внимание на специфическую детскую литературу или на первое чтение для только что обучившихся грамоте: как кажется, сочинения Сологуба находятся на грани учебного и антипедагогического. Из-за его официальной профессии (учитель) такие сравнения просятся наружу» 3 . Действительно, «сказочки» о «плохих» детях в Сологуба пересекаются с жанром «страшилок». Перечислим: «Обидчики», «Тик», «Веселая девчонка», «Леденчик», «Мальчик и береза», «Ласковый мальчик», «Во сне», «Заплатки», «Нежный мальчик», «Злой мальчик и тихий мальчик», «Что будет?», «Сделался лучше», «Золотой кол», «Склад див дивных и хороший мальчик», «Палочка-погонялочка и шапочка-многодумочка», «Нетопленые печи», «Лишние веревочки», «Идол и переидол», «Фрица из-за границы», «Озорник».

Повествования шестого типа, известные как "сказочки", полностью оторваны от фольклорной основы и можно назвать их "метафизическими". Они часто рассказывают об умершем, жизненном смысле, воле, предопределении, человеческой душе и ее выборах и т. д. Наиболее характерными примерами являются "Палочка", "Колодки и петли", "Две свечки, одна свечка, три свечки", "Что будет?", "Глаза", "Та самая", "Будущие".

Рядом с ними находятся "сказочки" седьмого типа, в которых рассказ идет не о "третьих лицах", а о конкретных субъектах этического выбора: "я" и "мы". Примерами этого являются история под названием "Они" и состоящая из двух частей "Сны". Это тоже "метафизические" сказки, но субъектом речи в них выступает персональный рассказчик, а не "безличный" повествователь.

Конечно, предложенное деление условно: не всегда можно четко выделить границы между этими разными типами. Например, сказки "Плененная смерть" и "Благоуханное имя" очень близки к "метафизическим", "Мухомор в начальниках" — к детским сказкам, "Черемуха и вонючка" — к сказкам-былинкам о нечистой силе, "Тик" — к сказкам о неодушевленных предметах (потому что образ мальчика там сливается с образом часов-ходиков). Конечно, можно найти и другие примеры "сказочек", которые одновременно относятся к двум и более категориям. При этом следует признать, что именно шестой тип (метафизические "сказочки") будет наиболее обширным и репрезентативным4 4 . Естественно, что в серьезные повествования вовлекаются даже те истории, которые сами по себе, оторванные от целого, имеют выраженно шутливый характер, продолжая традиции сказки-анекдота.

Необычно явное проявление юмора ощущается в «сказочках», связанных с животными и детьми. Например, в сказке «Лягушки» описывается смешное кваканье по-немецки и по-французски, и маленькая лягушка делает вывод о том, что русские лягушки квакают лучше французских.

Тему глупости, которая связана с анекдотической парадоксальностью, продолжают «параллельные» друг другу сказки «Мальчик и береза» и «Нежный мальчик». В первой из них мальчика, Нику, наказывают за шалости березовыми розгами. Вторая сказка, «Нежный мальчик», также иллюстрирует тему глупости.

- В исследованиях о «Сказочках» обычно прослеживается контекст литературной традиции. Например, в работе Барковской Н. В. «Сказочки» Ф. Сологуба и «Случаи» Д. Хармса прослеживается связь жанров. Другие исследования посвящены жанру сказки у символистов. Американский ученый А. Ваннер также изучает «Сказочки» как произведения, ориентированные на народную сказку.

- Если мы рассмотрим последнюю "сказочку" под названием "Сны" как одно целое, состоящее из двух относительно самостоятельных частей. [↩]

- Рецензия Н. Богомолова на книгу Эдриана Ваннера "Русский минимализм: От прозаического стихотворения до антиистории" (Эванстон: Издательство Северо-Западного университета, 2003. 218 с.) // Новое литературное обозрение. № 74. 2005. Ссылка: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/ new40. html. [↩]

- Сологуб Ф. Сказочки // Сологуб Ф. Собр. соч. в 6 тт. Т. 2. М.: Интелвак, 2001. С. 437. Интересно, что в сказках о животных Сологуб во многом соприкасается с М. Салтыковым-Щедриным; особенно это относится к аспекту социальной сатиры. См., например, «сказочки» «Кукушкин флирт» или «Равенство». [↩]

- Мелетинский Е. М. Сказка-анекдот в системе фольклорных жанров (http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky14.html). [↩]

Желаете продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Сологуб что нового привнес в литературу

homo legens

Pour moi, les grands livres ont une ambition philosophique

01:00 pm May 12th, 2011

О творчестве Федора Сологуба

Пожалуй, наиболее полное и адекватное представление о творчестве Федора Сологуба было выражено Дмитрием Святополк-Мирским в его работе "История русской литературы с древнейших времен по 1925 год": "Все писатели, о которых мы говорили в этой главе, происходили из культурных столичных семей — из верхушки среднего класса, — но самым лучшим, самым изысканным поэтом первого поколения символистов был выходец из низов, чей странный гений расцвел при самых неблагоприятных обстоятельствах. Федор Сологуб (настоящее имя — Федор Кузьмич Тетерников) родился в Петербурге в 1863 г. Отец его был сапожником, а после смерти отца мать пошла в прислуги."

С благодаря своей хозяйке Сологуб получил довольно хорошее образование в Учительском институте. После окончания учебы он стал учителем в провинциальном городке. Со временем он стал инспектором начальных школ и в 90-х годах был, наконец, переведен в Петербург.

Только после огромного успеха своего знаменитого романа Мелкий бес, он смог оставить педагогическую работу и жить за счет литературных заработков. Как и другие символисты, Сологуб был аполитичен и, хотя в 1905 году он был настроен революционно, в 1917 году и позднее относился холодно к происходящему. В 1921 году под трагическими и таинственными обстоятельствами погибла жена Сологуба – известная в литературе под именем Анастасия Чеботаревская. Однако в личной жизни Сологуба не произошло крупных событий, и его биография состоит из истории его творчества.

С начала 1980-х годов он начал заниматься литературным творчеством, но не сразу смог найти поддержку в литературной среде. Его первые произведения были опубликованы в 1896 году: сборник стихов, сборник рассказов и роман "Тяжелые сны", над которым он работал более 10 лет.

Следующий сборник стихов и сборник рассказов вышли только в 1904 году. Его лучший роман "Мелкий бес", над которым он трудился с 1892 по 1902 год, не мог найти издателя в течение многих лет. Он наконец нашел отражение в печати в 1905 году в журнальных приложениях, но журнал закрылся. И только в 1907 году роман был наконец издан в виде книги и завоевал популярность.

В творчестве Сологуба необходимо выделить два отдельных аспекта, которые не связаны между собой и не зависят друг от друга — манихейский идеализм и особый "комплекс", возникающий как результат подавления порочного либидо. Сомнений нет, что многие произведения Сологуба, особенно последнего периода, не были бы написаны, если бы не потребность удовлетворить этот "комплекс", выразив его в материальной форме.

Для изучения этого вопроса нужен опытный психоаналитик, а не историк литературы. Наслаждение жестокостью и унижением красоты — один из его основных симптомов. Вторым симптомом является постоянное повторение детали о "босых ногах". Это похоже на одержимость. Во всех романах и рассказах Сологуба появляются героини с голыми ногами.

Учение Сологуба о манихействе в чистом виде идеалистично, в соответствии с платоновским пониманием. Существует мир Добра, где царит Единство, Покой и Красота, и мир Зла, состоящий из сладострастия, желаний и пошлости. Наш мир является произведением Зла. Только внутри нас самих можно обрести мир Единства и Покоя. Человеческая цель заключается в том, чтобы освободиться от злых оков материального мира и стать умиротворенным божеством.

Однако человек проецирует свои мечты о рае на внешний мир, в этом содержится "романтическая" ирония жизни. Сологуб символически изображает эту иронию двумя именами, заимствованными из "Дон Кихота": Дульсинея и Альдонса. Та, кого мы считали идеальной Дульсинеей, на самом деле оказывается пошлой Альдонсой.

Сущность и аппетит — основные проявления зла, а Прекрасное — безупречная красота обнаженного тела — единственное воплощение высших идеалов в реальной жизни. В этом аспекте идеализм Сологуба сочетается с его чувственностью. Его отношение к физической красоте всегда двусмысленно: одновременно идеально платоническое и извращенно чувственное.

Многие читатели испытывают отвращение к пронзительной чувственности Сологуба, что мешает им наслаждаться его произведениями. Кроме этого, философия Сологуба склоняется к нигилизму, приближаясь к сатанизму. Для него мир и красота равносильны смерти, а Солнце, символ жизни и активности, становится представлением злой силы. В своем отношении к религии Сологуб занимает противоположную позицию по сравнению со своими средневековыми предшественниками – альбигойцами: он видит Бога как злого творца злого мира, а Сатану – как владыку тихого и холодного мира красоты и смерти.

Поэзия Сологуба развивалась в отличном от других символистов направлении. Его лексика, поэтический стиль, образность ближе к электической поэзии "викторианцев". Он использует простые размеры, искусно утончая их. Лексика у Сологуба почти такая же ограниченная, как у Расина, но он умело и точно пользуется ею.

Он символист, в том смысле, что его слова — символы с двойным значением, и использованы во втором — необычном смысле. Однако завершенность его философской системы позволяет Сологубу использовать эти слова с почти классической точностью. Это верно, однако, только для той части его поэзии, которая отражает его идеальные миры или стремление к ним.

Одно из примеров такой лирики – жалоба собаки, воющей на луну, одно из самых выдающихся и оригинальных стихотворений Сологуба. Бесполезно пытаться передать в иные языки идеалистическую лирику Сологуба – это подвиг, достойный только мастера английского стиха. Конечно, именно лирическая поэзия Сологуба – лучшее, что он написал, – ее классическая красота происходит от неуловимых свойств ритма и смысла. Как во всей классической поэзии, молчание поэта имеет такую же важность, как и его слова: то, что остается недосказанным, – так же значимо, как и то, что было сказано. В этих стихах заложены изысканность и тонкость, характерные для современной русской поэзии.

Хотя стихи Сологуба – это совершенно уникальное и редкое проявление его таланта, его известность в России и особенно за рубежом основывается в большей степени на его романах. Первый роман Сологуба – Тяжелые сны – написан в лирическо-автобиографическом стиле. Герой романа, провинциальный учитель Логин, страдает теми же искаженными видениями и идеальными представлениями, которые присущи поэзии Сологуба.

Это история о человеке, способном достичь идеала в мире пошлости, жестокости, эгоизма, глупости и похоти. Русское провинциальное общество изображается с яркой жестокостью, напоминающей произведения Гоголя. Но это не реализм в традиционном русском понимании слова, так как в этой жизни символизируется не только русская культура.

Второй текст Сологуба – Маленький демон (английский перевод названия – The Little Demon – далеко не самый хороший, французский – Le Demon Mesquin – получше) – это самое известное произведение у него, можно считать его лучшим русским романом после творчества Достоевского. Как и Тяжелые сны, Маленький демон на первый взгляд реалистичен, но внутренне символичен.

Роман выходит за рамки реализма не потому, что Сологуб вводит в него таинственного демончика Недотыкомку (его ведь можно было бы объяснить как галлюцинацию Передонова), а потому, что цель Сологуба – описать жизнь не только русского провинциального города, а жизнь в целом – зловещее творение Бога. Сатирический образ Сологуба поразителен, чуть более гротескный, и потому – более поэтический, чем в предыдущем романе, но изображаемый город оказывается микрокосмом всей жизни.

Роман содержит два параллельных сюжета: повседневная судьба Передонова, олицетворяющая страдания и зло, а также идиллическая любовь между Сашей Пыльниковым и Людмилой Рутиловой. Красота Саши и Людмилы поражает, однако её омрачает печальный отпечаток жизни.

Сцены отношений Саши и Людмилы пропитаны нежностью, которая несёт не только композиционное и символическое значение, но и отражает внутреннюю потребность поэта в сексуальном влечении. Передонов стал знаменитым персонажем, столь же запоминающимся, как персонажи из "Братьев Карамазовых", его имя стало нарицательным в России.

Это символизирует мрачное зло, человека, для которого чужда радость и который раздражается тем, что другие знают об этом чувстве; самый отвратительный персонаж, созданный поэтом. Передонов существует в состоянии ненависти ко всем и убежден, что все ненавидят его. Он наслаждается причинением страданий и подавлением чужих радостей. В конце романа мания преследования полностью овладевает им, он окончательно теряет рассудок и совершает убийство.

Третий роман Сологуба – Творимая легенда (по английскому переводу первой части, мистер Курнос, это "легенда в процессе создания") – самый продолжительный. Он состоит из трех частей, каждая из которых – самостоятельный роман. В первой части действие происходит в России в 1905 году. Главный герой романа Триродов – сатанист, из тех, кого так обожает Сологуб.

Триродов — это идеальный человек, который почти достиг спокойствия перед смертью, и вокруг него царит атмосфера покоя и прохлады, символизируемая его колонией "тихих мальчиков" — это странное видение, порожденное больным воображением Сологуба. Во второй и третьей частях (Королева Ортруда и Дым и пепел) действие происходит в королевстве Объединенных островов в Средиземном море.

Острова вымышленные, происходят из вулканических извержений. В этих книгах есть мощное и тонкое — но какое-то подозрительное — обаяние. В отличии от большинства русских романов, их просто интересно читать. Это очень запутанный сюжет, с любовной и политической интригой. Ситуацию усугубляет постоянное присутствие опасности — вулкан, который наконец извергается в третьей части.

Как я уже упоминал, история имеет символический характер, который делает ее очаровательной помимо символизма. В финале трилогии Триродова избирают королем Республики Объединенных островов!

Рассказы Сологуба являются связующим звеном между поэзией и романами. Некоторые из них представляют собой краткие скетчи в стиле "Тяжелых снов" и "Мелкого беса". Другие, особенно написанные после 1905 года, являются явно фантастическими и символическими. В этих произведениях Сологуб даёт полную свободу своим патологическим чувственным запросам. Типичные примеры – "Милый паж" и "Дама в узах", переведенная на английский язык.

Великолепный образец современной русской прозы – революционный сюжет в условно-поэтической обстановке, созданный чудом отрока Лина. Проза Сологуба – это прозрачность, ясность, уравновешенность и поэтичность, проникнутые чувством меры. Поздние произведения автора обладают некоторой манерностью, но выделяются Политические сказочки (1905), восхитительные своей едкостью сарказма и передачей народного языка, богатого словесными эффектами, напоминающими гротескную манеру Лескова.

Драматические достоинства пьес Сологуба намного меньше, чем в его других произведениях. "Победа смерти" и "Дар мудрых пчел" – это яркие образы, символизирующие философские идеи автора, но в них не хватает искренности и красоты. Более интересной является пьеса "Ванька-ключник и паж Жеан", которая иронично рассказывает о молодом слуге, соблазняющем хозяйку дома. Сюжет развивается в средневековой Франции и в Московской Руси, являясь сатирой на русскую цивилизацию и символом несовершенства жизни во все времена."

Пасхальный рассказ в творчестве Федора Сологуба. А.В. Магалашвили

01:39 / 15 июня 2014

В творчестве Федора Сологуба прослеживается особая традиция использования евангельских текстов для создания литературных произведений, связанных с христианскими праздниками. Особенно выделяются три жанра, связанные с календарной литературой: рождественские и святочные рассказы, посвященные Рождеству и Святкам, а также пасхальные рассказы, связанные со Страстной неделей и Пасхой. Эти произведения публиковались в различных изданиях, в том числе в отдельных сборниках и журналах, посвященных соответствующим праздникам.

Интересный факт состоит в том, что в одном из ранних примеров этого жанра, в переводе Чарльза Диккенса "A Christmas Carol in Prose" Александр Хомяков в середине 1840-х годов переносит сюжет в Россию и заменяет Рождество Пасхой [2]. Пасхальный рассказ заимствует сентиментальность и заботу о соблюдении христианских норм, но не включает чудесные истории с нечистой силой, которые присутствуют в рождественском рассказе. Пасхальный рассказ заменяет карнавальные обряды рождественского сцены весенне-летним воскресением природы и символикой Пасхи: куличами, крашением яиц, христосыванием.

Весь комплекс праздников, связанных с Пасхой, передает атмосферу религиозного действа — от завершения Страстной недели Великого поста до праздников Вознесения (на 40-й день) и Троицы (на 50-й). Эти события отражают ход последних событий земной жизни Христа, его воскресения и явлений ученикам, описанных в четырех Евангелиях. Идея пасхального рассказа частично отражает эту последовательность: духовное воскресение человека, символический аналог которого выступает тот или иной евангельский эпизод. В пасхальной обстановке герой проходит через страдание, сострадание, разочарование, благовейное ожидание чуда, и, наконец, переживает благое духовное перерождение. Сформировался своеобразный канон, отражающий внутренние и внешние особенности жанра.

Федор Сологуб активно экспериментировал с календарными литературными жанрами. Многие из его произведений публиковались перед христианскими праздниками. Тем не менее, не все тексты, опубликованные ко времени Пасхи, отражают характеристики пасхального повествования.

Особенно близки к этому жанру несколько новелл, объединенных автором в «Книгу стремлений», ставшую 12-м томом издания Собрания сочинений Ф. Сологуба от издательств "Шиповник" и "Сирин". Пасхальная тема становится одной из центральных линий данного сборника. Однако следует отметить, что в творчестве символистов, включая Ф. Сологуба, пасхальный жанр претерпевал значительные изменения.

Как указывает Х. Баран [3], модернисты свободнее относились к жанровым стандартам, вводили новые сюжеты, обновляли традиционные схемы и использовали разнообразные источники, включая нехристианские. В литературе перелома веков календарные жанры широко применялись для выражения политических идей, что привело к влиянию социально-политической проблематики. Следует добавить, что жанр пасхального рассказа с его параллелизмом со Священной историей, сакральным праздником и профанным частным и общественным бытием представлял для символистов особый интерес, соответствуя характерным чертам символистского искусства, таким как неомифологизм, и позволял использовать жанровый канон, а через него и сам евангельский текст как универсальный шифр, Протекст и Первособытие при создании собственных мифических текстов. При этом становилась возможной частичная или полная переориентация исходной ситуации и выражение прямо противоположного смысла.

Сологуб объединил тему Пасхи с необычным и оригинальным сюжетом. В его пасхальных новеллах сюжет формируется вокруг мотива невесты покойника. Основные черты этого персонажа: верность умершему возлюбленному, девственность, непорочность; героиня переживает внутреннее преображение и духовное возрождение.

Студент всегда выступает в роли жениха, связанного с бессмысленной революционной деятельностью, преследуемой красивой целью, но неприемлемыми методами, завершающий свою жизнь самоубийством или казнью со стороны властей. Этот мотив впервые появился в новелле "Опечаленная невеста" (из сборника "Книга очарований", 1909 г.).

Эстетика рассказа пропитана идеей "очарования грусти", не имеющей явной связи с пасхальным праздником, но уже заявленной темой духовного возрождения главной героини. В рассказе молодые девушки организуют загадочный кружок. Когда умирает молодой человек, не имеющий невесты, одна из них в глубоком трауре и красивом горе принимает на себя эту роль.

Возникает обратная ситуация в ожидании воскресения, похожая на пасхальную: Нина Безсонова, ожидая смерти своего неизвестного возлюбленного, жениха, понимает, что это уже не игра. Сергей Иконников, решившийся на политическое убийство, не в состоянии совершить террористический акт и предпочитает покончить с собой. Функция невесты меняет героиню. Внешнее превращается во внутреннее, чувство становится реальным. Полюбив застрелившегося студента, когда-то скучающая барышня находит цель в жизни, дает обет верности возлюбленному на его могиле и всему тому, во что он верил.

Аналогичная ситуация разыгрывается и в новелле "Путь в Еммаус" из сборника "Книга стремлений" [4]. Фоном, подчеркивающим главные события, становится атмосфера предпраздничных приготовлений в доме Синегоровых.

Между двумя полюсами находится Нина Синегорова, невеста казненного, которая не может принять лицемерного взрослого компромисса «обнять с любовью родных и близких», но в своей трагедии утратила детскую веру во всеобщую любовь и всепрощение. В традициях «Леноры», «Людмилы» и «Светланы» в ответ на ропот к ней приходит жених, но не как ужасный герой романтической баллады. Её жених — мученик: « он шел на смерть, на позорную казнь, полный гордыми надеждами, как и многие до него в веках шли умирать в надежде воскресения.» (С. 50) Позорная казнь во имя людей подобна распятию, и явившись невесте в ночь со Святой субботы на Светлое Воскресение, таинственный гость является одновременно и женихом Нины и самим Христом. «Я с тобой всегда. невеста моя милая, утешься! Или ты меня не узнала,— меня, приходящего в тайне?» (С.53)

В сюжете новеллы значимую роль играет рассказ о явлении Христа после воскресения двум ученикам по дороге из Иерусалима в Еммаус из Евангелия от Луки. «…Сам Иисус приблизившись пошел с ними; Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его.» Он разговаривал с ними, преломил хлеб. «Тогда открылись у них глаза, и они узнали его…» [5] Так и Нина при встрече со знакомым незнакомцем не узнала его. « Но туман лежал на ее памяти, и на глазах ее незримая, но тяжелая пелена.»(С. 51) Она, как и ученики, рассказывала ему о причинах печали и, как они, исцелилась от душевной слепоты, печали и неверия. Прозревшие ученики сказали друг другу: «А не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и изъяснял нам писание,»[6] подразумевая зрение сердца, видящего истину и узнавшего Христа, когда слепы были глаза разума. Прочитавшая эту фразу в Евангелии Нина задается тем же вопросом:" Но разве сердце мое не горит во мне?", но безответно, пока взгляд незнакомца не проникает ей в душу — « и сердце ее горит». (С.51) Она снова стала видеть сердцем, как в старых, детских воспоминаниях. Вера восторжествовала над разумом.

Фигура невесты, казненной за ее образ, становится мифологическим символом Христовой невесты, послушницы, монахини, сохраняющей верность и служащей идеальному жениху. «Я, счастливая, счастливая невеста, обрела его.» Образ Христовой невесты возникает у Сологуба в его новеле «Мудрые девы» («Книга очарований»), которая переосмысливает библейскую историю о Девах, ожидающих Жениха. Обе новеллы были впервые опубликованы в 1908 году. На другом уровне символизма, невеста начинает апостольское служение идеям жениха: «…надо верить и делать то, что и он делал, любить то же, что и он любил…» (С. 53) Она выступает не только Христовой невестой, но и учеником Христа, апостолом. «Путь» — это не просто дорога, на которой происходит откровение, но и открывающаяся перспектива движения, путь апостольского служения, тесно связанная с категорией «стремление», которая является ключевой для всей коллекции.

В новелле "Путь в Дамаск" из "Книги стремлений" происходит изменение главной темы. Сакральный брак превращается в мирской, получая материальное воплощение. Девственница Клавдия Кружинина, вынужденная по медицинским показаниям прекратить быть девственной, иначе ее ждет близкая смерть, оказывается желательнее после попытки самоубийства студента, который является ее настоящим женихом. Их встреча по сюжету приводит к внутреннему перевороту.

Встретившись на грани смерти, персонажи находят любовь и новое начало. "От бурной развратной жизни к спокойному союзу любви и смерти — это путь в Дамаск", — пишет автор на странице 185. В данной новелле Дамаск можно рассматривать как символ земного рая в исламской культуре [7], но учитывая отсутствие у Сологуба ориентации на эту тему и его отрицательное отношение к понятию "земной рай", что видно из одноименной новеллы в этом же сборнике, логичнее предложить другое объяснение. Названия "Путь в Еммаус" и "Путь в Дамаск" уже связывают новеллы в тематическую и образную пару. Эта аналогия напоминает другой библейский эпизод: явление Христа Савлу, будущему апостолу Павлу, по пути в Дамаск. [8] Савл направлялся в Дамаск с целью преследовать христиан, но божественное откровение изменило его жизнь и цели. Так и у героев новеллы меняется путь посреди их жизненного пути.

Таким образом, Федор Сологуб, используя классические элементы пасхального рассказа и его символику, открывает новые возможности для этого жанра в своих произведениях. _____________ Литература:

1. Баран Х. Дореволюционная праздничная литература и модернизм // Баран Х. Поэтика русской литературы ХХ века. М., 1993, С. 294–328. 2. Захаров В. Н. Пасхальный рассказ как жанр русской литературы // Евангельский текст в русской литературе ХVIII — ХХ веков. Петрозаводск, 1994, С.249–261. 3. Баран Х. Указанная работа 4. Сологуб Ф. «Книга стремлений» // Сологуб Ф. Собрание сочинений.

Т. 12, «Сирин», СПб, 1914. (В дальнейшем цитирование в тексте по этому изданию. в современной орфографии) 5. Евангелие от Луки, Глава 24. 6. Там же. 7. Новелла серебряного века. М., 1994. (Комментарии к новелле) 8. Деяния апостолов, Глава 9.

Магалашвили Артем Ревазович

Статья написана Магалашвилим Артемом Ревазовичем и опубликована в журнале "Культура и текст: Литературоведение" в 1998 году. В ней рассматривается тема пасхального рассказа в творчестве Федора Сологуба. (С. 172-177)

Фёдор Сологуб, известный как русский поэт, прозаик, публицист и драматург, является представителем русского символизма и декадентства в литературе. Его дата рождения — 17 февраля 1863 года, место рождения — Санкт-Петербург, его отец был портным.

Жизненный путь

Отцовская смерть заставила матерь воспитывать двоих детей в одиночку. Она трудилась как служанка у петербургских дворян. Хозяева относились к детям служанки доброжелательно, позволяя маленькому Феде брать книги из библиотеки. Однако мать была строга и часто наказывала сына, что повлекло за собой тяжелые последствия для его психики.

Этот негативный опыт влиял на творчество Сологуба. Федор получил качественное образование, проучившись во Владимирском и Рождественском училищах, а затем поступив в Петербургский учительский институт в 1879 году. После окончания института в 1882 году Федор Кузьмич переехал в деревню Крестцы Новгородской губернии.

Преподающий в местной школе, он скоро уходит оттуда и начинает путешествовать из одной провинции в другую. Молодой, образованный и эрудированный человек не может найти свое место в этой деревне, страдая от отчаяния и одиночества. После десяти лет скитаний и трудностей Сологуб попадает на работу в Рождественское городское училище.

С радостью возвращается в столицу, чтобы продолжить свою преподавательскую и литературную деятельность. Федор Кузьмич был женат на Анастасии Чеботаревской, занимавшейся литературными переводами. Они прожили вместе девятнадцать лет, у них не было детей. Из-за ухудшения ее психического состояния Анастасия покончила с собой.

Федор был сильно потрясен, и все оставшееся время он провел в одиночестве. 5 декабря 1927 года Сологуб скончался от серьезной болезни и был похоронен в Санкт-Петербурге.

- «Стихи. Книга первая»;

- «Тени»;

- «Тяжелые сны».

Позже были опубликованы и другие поэтические и прозаические произведения, однако настоящим событием и скандалом стал роман Сологуба «Мелкий бес», выпущенный в 1905 году. Книга шокировала общественность своей откровенностью, но это не помешало ей стать одним из самых популярных произведений в русской литературе. Роман пережил одиннадцать изданий за жизни автора и сегодня является классикой русской литературы.

Литературное творчество

Фёдор Сологуб начал заниматься поэзией в детстве, отражая в своих стихах жизненные трудности. Его мечтой было стать известным писателем, но судьба не всегда была благосклонна к нему. Первые стихи будущего поэта были опубликованы в провинциальных журналах, что было значительным событием для него.

Творчество Фёдора Сологуба отражает темные и депрессивные стороны жизни, одиночество его лирических героев, которые не могут принять окружающий мир. В 90-е годы декадентские движения начали появляться в России, писатели объединялись в различные общества и союзы. В 1891 году молодой Сологуб приехал в Петербург, где познакомился с Николаем Минским, который увлекался мистическим символизмом.

В этом же году Минский и Зинаида Гиппиус начали издавать журнал "Северный вестник", где публиковались стихи Сологуба, что сделало его популярным. В те годы он принял себе псевдоним Сологуб.

В 1902 году Сологуб закончил работу над своим великим романом "Мелкий бес", над которым он трудился целых 10 лет. Через 3 года произведение было опубликовано в журнале "Вопросы жизни". Оно получило высокую оценку критиков, которые поставили главного героя "Мелкого беса" Передонова на одну плоскость с Чичиковым, Обломовым и "человеком в футляре" Чехова. Важно.

В 1908 году Сологуб вступил в брак с Анастасией Чеботаревской, которая разделяла его взгляды на искусство. Они прожили вместе 19 лет, но жена заболела психическим расстройством, и во время очередного приступа заболевания бросилась в воду. У них не было детей.

Сологуб встретил февральскую революцию с энтузиазмом и беспокоился о судьбе литературы в новых условиях. Он занимался переводами, писал стихи, сборники которых печатались за рубежом, и читал лекции.

Важно. Писатель сначала не смог приноровиться к новой власти и даже думал эмигрировать из страны.

В 1927 году Сологуб начал писать роман в стихах "Григорий Казарин". В этот период у него обострилось сердечное заболевание, которое и до этого было слабым. Сердце писателя остановилось в декабре 1927 года, и его похоронили на Смоленском кладбище рядом с женой.