Солдаты при Петре I стали основой новой, реформированной армии, которая сыграла ключевую роль в успехах России в Северной войне. Пётр I внедрил европейские принципы военного дела, создал регулярные войска и повышал уровень подготовки солдат, что позволило значительно увеличить боеспособность армии.

Кроме того, император ввел систему рекрутской повинности, что обеспечивало постоянный набор новых солдат, а укрепление флота способствовало расширению влияния России на Балтике. Эти изменения сделали армию не только более эффективной, но и важным инструментом государственной политики Петра I.

За Веру, Царя и Отечество: Как служили в царской армии

23 февраля — это День защитника Отечества в России, который был установлен в советское время в честь создания Красной армии после революции.

В древние времена воинским сословием были стрельцы, которые посвящали всю свою жизнь государственной службе. Они были лучше обучены и практически профессиональной армией. В мирное время они проживали на земле, которая была предоставлена им за службу, и выполняли другие обязанности, такие как поддержание порядка и тушение пожаров. Они лишались своей земли, если покидали службу без передачи её по наследству.

В случае больших военных действий проводился ограниченный призыв из числа податных сословий.

Услуга стрельцов была постоянной и передавалась по наследству. В принципе, можно было уйти на пенсию, но для этого необходимо было найти своего преемника или заслужить это своим прилежным трудом.

Кандалы для призывника

Появление регулярной армии в России произошло при Петре I. Стремясь создать армию по образцу Европы, царь выпустил указ о рекрутской повинности. Теперь людей вербовали не на конкретные войны, а на постоянную службу. Рекрутская повинность стала обязательной для всех сословий.

Это оказалось особенно неудобным для дворян. Им приходилось проходить службу, но почти всегда на должностях офицеров.

Крестьяне и мещане отбирали по несколько человек от общины для службы в армии. В среднем только одного мужчину из ста отправляли в рекруты. Уже в XIX веке вся территория страны была разделена на две географические зоны, из каждой из которых раз в два года набирали по пять рекрутов на тысячу мужчин. В случае чрезвычайной ситуации могли объявить чрезвычайный набор — 10 и более человек на тысячу мужчин.

Решение о том, кого отдать в рекруты, принимала община. Если речь шла о крепостных крестьянах, то решал помещик. Позднее, когда рекрутская система приближалась к концу, было решено проводить жеребьевку среди кандидатов в рекруты.

Официального возраста призыва не существовало, но, как правило, рекрутами становились мужчины в возрасте от 20 до 30 лет.

Интересно, что в начале регулярной армии полки назывались по фамилиям их командиров. Если командир погибал или уходил, название полка должно было меняться в соответствии с фамилией нового. Однако, чтобы избежать путаницы, которую неизменно порождала подобная система, было решено заменить названия полков в соответствии с российскими местностями.

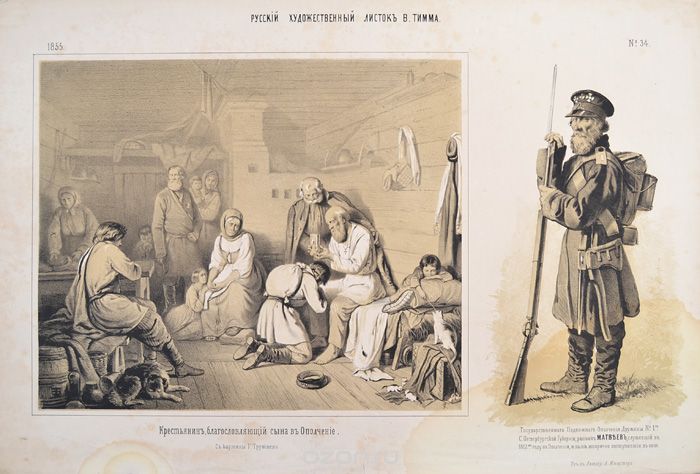

Попадание в рекруты было для человека, пожалуй, наиболее значительным событием в жизни. Ведь это практически гарантировало, что он навсегда покинет родной дом и больше никогда не увидит родных.

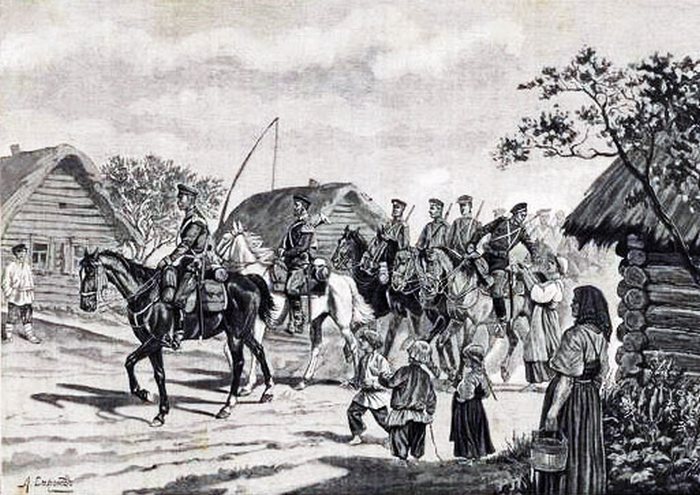

В начальные периоды функционирования системы вербовки при Петре, побеги рекрутов были настолько распространённым явлением, что во время путешествия к "вербовочным пунктам", где вербовка и обучение проходили одновременно, рекрутов сопровождали конвойные команды, их даже заковывали в кандалы на ночь. Позже вместо кандалов им стали делать татуировку — маленький крест на тыльной стороне ладони.

Уникальной чертой армии Петра I было существование так называемых полонных денег, которые выплачивались офицерам и солдатам в качестве компенсации за время, проведенное во вражеском плену. Размер компенсации зависел от страны-противника: за плен в европейских государствах она была вдвое меньше, чем за плен в Османской империи. Однако в 60-е годы XVIII века эту практику отменили из-за опасений, что солдаты будут менее мотивированы на поле боя, стараясь избежать плена.

Начиная с времен Петра I, в российской армии широко применялись выплаты премиальных наград не только за отдельные подвиги в бою, но и за победы в значимых сражениях. Сам Пётр распорядился вознаградить всех участников Полтавской битвы. В последствии, во время Семилетней войны, за победу в битве под Кунерсдорфом все низшие чины получили премию в форме полугодового жалования. После изгнания армии Наполеона с российской территории в ходе Отечественной войны 1812 года, все чины армии были награждены премией в размере полугодового жалования.

Как Петр I создавал регулярную армию

5 марта 1705 года был принят указ Петра I о наборе рекрутов, что привело к началу формирования в Российской империи регулярной армии. До военной реформы Петра I в России не существовало постоянной армии: в случае угрозы войны, формировались срочные войска или народное ополчение. Основой такой армии служили поместные войска и стрелецкие полки, которые были расформированы Петром I, чтобы создать первые постоянные пехотные войска. К 1725 году после петровских реформ регулярная российская армия насчитывала 220 тыс. человек. Мы расскажем, каким образом Петр I осуществлял формирование регулярной армии. РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ

Военную службу проходили люди всех общественных классов в возрасте от 20 до 35 лет, по указу обязанности призыва, на определенный срок. Рекруты выбирались общиной или помещиком на непостоянной основе, по одному солдату среди определенного числа жителей. Со временем срок службы уменьшился до 25 лет, и дворяне, а затем и другие общественные классы были освобождены от пожизненной службы.

Крепостные, отслужившие в армии, получали свободу, могли самостоятельно решать свою жизнь и выбирать место жительства. В то время прохождение службы в армии стало для крепостных крестьян одним из основных способов освобождения от крепостной зависимости. Полки рекрутов назывались по местам их призыва, что способствовало взаимопомощи среди новобранцев.

Каждый год количество новых солдат определялось заново исходя из специальных указов. С 1705 по 1713 год было проведено десять наборов, в результате которых в армию было отправлено 337 196 человек. Была возможность замены рекрута, даже крепостные жители могли отправить в армию другого человека вместо себя. Один из наиболее распространенных способов замены рекрутов — это набор добровольцев. Рекрутская повинность продолжалась до 1874 года, когда была заменена воинской службой.

Петр I установил новые правила для обучения военному делу по общему уставу. Вместо редких учений была введена регулярная подготовка, которая разделилась на две категории — для опытных военнослужащих и новичков. Новички повторяли свои действия после каждого занятия до тех пор, пока они не стали для них привычными, чтобы затем в бою всю армию действовала слаженно и быстро, точно выполняя команды.

Вместе с формированием армии начали создаваться первые военные учебные заведения для подготовки офицеров. Первой из них стала бомбардировочная школа, прикрепленная к Преображенскому полку. К концу XVIII века уже функционировало около 50 гарнизонных школ, где готовили унтер-офицеров по различным специальностям: математической, навигационной (морской), артиллерийской, инженерной, языковой и даже хирургической. Кроме того, молодых дворян часто отправляли за границу на учебу. В 1712 году была основана первая военно-инженерная школа в России, а в 1715 году — военно-морская академия в Петербурге.

Солдатам регулярной армии требовалось безоговорочное подчинение, даже малейшие нарушения дисциплины строго наказывались. Офицеры должны были быть образцом для солдат и следовать приказам независимо от своего происхождения.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ВОЕННЫХ ЗВАНИЙ

Было именно Петром I в 1722 году введено единое устройство военных и прочих званий западноевропейского образца, известное как Табель о рангах, которое устанавливало иерархию чинов по старшинству и порядок их присвоения. Самым низшим офицерским званием был прапорщик, а самым высшим — генерал-фельдмаршал, при этом военные звания считались превыше соответствующих гражданских чинов, что давало военным больше шансов на получение дворянского статуса.

Дети дворян не могли стать офицерами без прохождения службы в гвардии в качестве солдат. Аналогичная иерархия в 14 ступенях чинов была введена и во флоте. В это время вводилась военная присяга. При получении каждого нового воинского звания офицер клялся верностью Родине. Присвоение чинов происходило построенно и последовательно, звания давались только по распоряжению самого императора.

Следствие реформ Петра I в русской армии установилась четкая организационная система, включающая три вида войск: пехоту, кавалерию и артиллерию. Кроме того, при Петре I возник новый вид войск — инженерные войска. Пехота была основной частью армии, она включала гвардейские, гренадерские и линейные части.

Пехотный полк состоял из двух батальонов, каждый из которых состоял из четырех рот, во главе которых стоял капитан. Вся пехота была вооружена однотипным оружием. Кроме полевой армии, в крупных городах были созданы гарнизонные войска, которые служили запасными войсками или резервом для полевой армии, а также занимались обучением новобранцев.

К концу правления Петра I численность пехоты, кавалерии, артиллерии и инженерных войск достигла 126 тысяч человек, причем 59% приходилось на пехоту. Общее число сухопутной армии после реформ Петра I возросло в 10 раз.

Под руководством Петра I возникла не только сухопутная армия, но и морской флот. К 1725 году Балтийский флот насчитывал 35 больших парусных линейных кораблей, 10 фрегатов и около 200 галерных судов. В флоте служило 28 тыс. матросов, большинство из которых были крестьяне.

ВОЕННАЯ УНИФОРМА И СИМВОЛИКА

Под руководством Петра I в регулярной армии была введена воинская форма, символика и система поощрения за мужество в бою. Именно Петр ввел коллективные награды полков медалями, которые вручались не только дворянам, но и крестьянам. Под руководством Петра появились ордена для высшего командного состава. Победы в боях теперь отмечались салютами и парадами.

Участие в параде считалось значительной наградой, особенно в Москве или Санкт-Петербурге, и в первую очередь в них участвовала гвардия. Теперь за храбрые поступки в боях солдаты и офицеры получают не только моральное, но и материальное вознаграждение: новые звания, пенсии и даже поместья.

Военная форма также претерпела изменения: пехота и конница начали носить кафтаны. Зеленые кафтаны стали обязательными для пехоты, а синие с красными обшлагами — для кавалерии. Кафтаны были короткими, застегивались на медные пуговицы, а у офицеров пуговицы были позолоченными. Кроме того, солдаты начали носить треуголки — войлочные шляпы и высокие сапоги, которые по необходимости меняли на башмаки с медной пряжкой.

В эпоху Петра I были установлены новые традиции военной символики. Например, с 1712 года стандартом Военно-морского флота стал Андреевский флаг. В то же время в военной символике впервые начали использовать геральдику земель: так как при Петре I полки были названы в честь русских земель, гербы городов и провинций, соответствующих названиям полков, начали размещать на знаменах.

Герб провинции размещался в верхнем углу знамени у древка. Воинский устав 1716 года требовал, чтобы каждая воинская часть и корабль имели знамя и защищали его в бою. Теперь солдаты и офицеры обязательно складывали присягу под полковым знаменем.

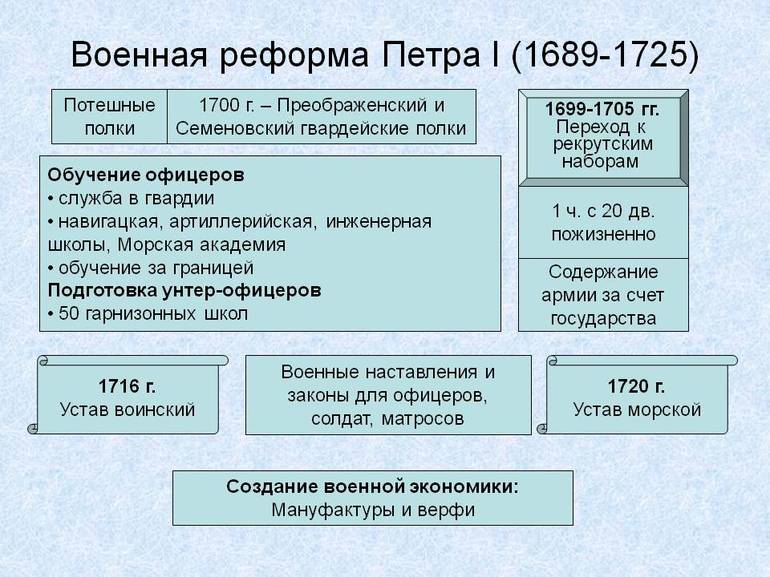

Ход военных реформ

Главной целью жизни Петра Первого стало укрепление военной мощи России и установление стабильного положения в мировой арене.

Известный историк Василий Ключевский в своем докладе не только представляет таблицы с этапами и датами внедрения реформ, но также пишет: "Военные изменения, осуществленные Петром I, были важнейшими и наиболее сложными для самого царя и обычных граждан. Они имели огромное значение в истории России, поскольку затронули не только защиту государства, но оказали глубокое влияние на развитие общества и последующие события".

Реформы в военной сфере включали в себя комплекс мер по изменению военного управления и системы оснащения войск, созданию регулярного флота, повышению боеспособности армии, внедрению системы обучения военнослужащих и усовершенствованию вооружения.

Последствия реформ привели к ликвидации устаревших военных структур, таких как полки "нового строя" (военные подразделения, созданные в XVII веке в России по образу европейских армий), а также стрелецкое и дворянское войско. Эти части были реорганизованы для формирования постоянной армии и составляли основу вооруженных сил.

Петр I внедрил новую систему набора регулярной армии. В 1698 году была введена повинность в рекрутской службе, которую царь закрепил законом в 1705 году. Суть заключалась в том, что государство ежегодно принудительно набирало определенное количество крестьян из податных слоев для вооруженных сил. Из 25 домов должен был быть отдан 1 неженатый молодой человек в возрасте 15-20 лет (но во время Северной войны сроки набора постоянно менялись из-за нехватки военнослужащих).

Количество регулярных войск увеличилось до 195-215 тысяч солдат к концу правления Петра I, по различным данным.

Строительство флота

Петр I, помимо реформирования сухопутной армии, занялся созданием морского флота. К началу XVIII века в Азовском флоте насчитывалось около 50 кораблей. В ходе Северной войны был организован Балтийский флот, который к концу царствования Петра I насчитывал примерно 220 галерных кораблей, 12 фрегатов, 30 линейных кораблей и 30 тысяч матросов.

Большое внимание Петр I уделял техническому вооружению флота и сухопутных войск. Он организовал производство новых видов судов, артиллерийского оружия и боеприпасов для них. Также были введены винтовки с ударно-кремневым механизмом для пехоты и штыки российского образца.

В флоте и армии была создана общая система организации: отряды, дивизии, эскадры на флоте и дивизии, бригады, полки в армии. Также была создана единая драгунская кавалерия. Для управления флотом был введен генерал-адмирал, а для регулярной армии — главнокомандующий.

Произведена модернизация системы управления. Она состояла в том, что была создана Военная коллегия вместо Приказов. Она контролировала все вопросы, связанные с армией, включая гарнизонную и полевую армию. Первым президентом коллегии стал Александр Меншиков. Особенность этой системы заключалась в том, что один орган принимал решения по всем вопросам, связанным с армией.

Во время войны армией командовал Главнокомандующий. Был организован Военный совет и полевой штаб под руководством генерала-квартирмейстера.

При проведении модернизации армии была введена единая система чинов, полностью сформированная в 1722 году. Существовало 14 званий от рядового до фельдмаршала. Основой для продвижения по службе были не родословная, а индивидуальные способности каждого солдата.

Образовательные учреждения

Петр I придавал огромное значение формированию офицерского корпуса. С 15 лет молодые дворяне были обязаны пройти 10-летнюю службу в Семеновском и Преображенском полках. После получения первого звания они отправлялись служить в армейские полки до конца своей жизни.

Однако этот подход к подготовке офицеров не полностью удовлетворял растущую потребность в солдатах, и Петр I открыл несколько военных учебных заведений. В 1702 году в Москве была открыта школа артиллеристов, а в 1713 году в Петербурге — еще одна артиллерийская школа. Также были созданы 2 инженерные школы.

В 1702 году Петр I открыл в Москве школу навигационных и математических дисциплин для обучения моряков, а в 1716 году в Санкт-Петербурге была основана Морская академия.

Петр I строго запрещал присваивать офицерские звания людям, не прошедшим обучение в специальной школе. Иногда сам царь проводил экзамены для проверки подготовки кандидатов. Тех, кто не смог успешно пройти экзамен, отправляли на флот в качестве обычных матросов без возможности получения офицерского звания.

С целью поддержания боеспособности армии Петр I награждал выдающихся генералов орденом Святого Андрея Первозванного, а солдат и матросов вознаграждал денежными премиями и повышением в звании. Вводя жесткую дисциплину в вооруженных силах, он предусматривал наказания или даже казнь за серьезные нарушения.

Военное устройство, разработанное Петром, оставалось стабильным и без существенных изменений продержалось до начала XIX века. В период после смерти царя армия продолжала развиваться, и принципы и устав регулярных войск постоянно усовершенствовались. Этот процесс нашел отражение в военных кампаниях Суворова и Румянцева.

Итоги и последствия:

Преимущества и недостатки

Планы Петра Первого были полностью реализованы, укрепив мощь России и подтвердив её победу над любой армией. Однако изменения имели как положительные, так и отрицательные стороны.

Плюсы реформы:

- Завоевание Северной войной открыло доступ к Балтийскому морю и укрепило имперский статус России.

- Организация производства для обеспечения вооружением, боеприпасами и артиллерией для вооруженных сил.

- Создание полноценных регулярных вооруженных сил, способных не только воевать, но и доблестно побеждать.

- Внедрение нового образовательного направления, включая открытие новых учебных заведений для обучения современным ремеслам.

- Формирование мощного военно-морского флота, отсутствовавшего в России до этого момента.

Важность реформы нельзя недооценивать: после проведенных обновлений в снабжении и организации всех сухопутных и морских сил Россия получила современный флот и армию, что в конечном итоге повлияло на успех различных кампаний и расширение территории страны.

Однако у реформы было несколько недостатков:

- Большие финансовые затраты, оказавшие отрицательное влияние на обычную жизнь русского народа.

- Полная привязанность крестьян к производственным предприятиям.

- Обязательная служба для дворян, изначально предполагавшаяся как пожизненная, затем ставшая 25-летней.

Таким образом, основные изменения, проведенные Петром, способствовали организации и укреплению вооруженных сил. Военный состав в основном состоял из крестьян, а офицерский корпус представляли дворяне. Формирование армии и методы ее обучения были постоянно совершенствованы с учетом полученного в боевых действиях Северной войны огромного опыта.

Военная реформа Петра I

Одной из самых важных реформ Петра I была реформа военной сферы. Она затянулась на всё время царствования Петра I и была тяжелой как для самого царя, так и для всей России.

В 1698 году сразу после возвращения из Европы Петр распустил все старые полки, кроме самых надежных — Преображенского, Семеновского, Лефортовского, Гордоновского. Некоторые виды нерегулярных частей оставались: запорожское, донское, терское, яицкое, сибирское казачество. Они выполняли пограничные и сторожевые обязанности.

Петр I начал формировать новую армию.

Петр I решил перейти на традиционный русский принцип формирования армии, основанный на принципе повинности, считавшемся обязанностью защищать свою землю и своего князя. С 1699 года армия формировалась на основе рекрутских (солдатских) наборов из определенной части всего податного мужского населения страны. С 1705 года рекрутские наборы стали постоянными.

Теперь каждый год всё податное население отдавало одного рекрута (солдата) за определенное количество людей (сначала 500, затем 300 и даже 100). Сначала было решено брать только холостых молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет. Но во время войны армии не хватало людей, и позже эти возрастные ограничения не соблюдались. В армию брали даже 45-летних. Военная служба была пожизненной.

Армия была разделена на различные роды войск:

- Драгуны (кавалерия)

- Пехотинцы

- Артиллерию

- Основой армии стала мобильная, хорошо вооруженная конница

Было сформировано 30 полков драгун по 1300 человек в каждом. Служба в драгунах — коннице — была привилегией русского дворянства. В драгунских и пехотных полках Петр начал формировать гренадерские части (гренадеры — метатели гранат). Граната обычно весила до 1 кг. Поэтому в гренадеры набирали рекрутов высоких, крепких, ловких.

Гренадеры стали элитой в армии Петра.

Важной частью русской армии были пехотные полки. В это время важным достижением военного искусства стало введение шведским королем, выдающимся полководцем Густавом II Адольфом (1694-1632 гг.), линейной тактики, т.е. умения сражаться в плотном строю, совершать перестроения в составе роты, батальона, полка, владение в совершенстве оружием.

Петр I принял решение образовать передовую пехоту в России для тех времен. Обучение бывших крестьян в строю, владению оружием и приемам штыкового боя представляло собой огромную трудность. Все они были полностью неграмотны, не могли отличить левую сторону от правой и так далее. Поэтому к одной ноге им привязывали пучок сена, а к другой — пучок соломы. Таким образом, они учились различать "право" и "лево".

Во время боя вводились специальные отряды, которые занимались поимкой врагов, лучше всего владевших оружием. Затем пленных заставляли показывать свое мастерство перед новыми русскими солдатами. Однако ведь всегда шла война, и часто приходилось учиться прямо на поле боя. Для многих новобранцев это заканчивалось трагически. Но те, кто выживал в жестоких боях, становились блестящими воинами.

В эпоху Петра I была учреждена система русского рукопашного боя, которая включала в себя передовой опыт как национальной, так и западноевропейской и восточной систем. Русский рукопашный бой стал выдающимся достижением военного искусства.

Важной частью военной реформы было формирование русской артиллерии. Один из организаторов русской артиллерии, Я.В. Брюс, который был близким сподвижником Петра I, сыграл ключевую роль в стандартизации артиллерии, ее техническом обновлении и реорганизации. (См. иллюстративный материал.)

В это время службу в артиллерии начал Абрам Петрович Ганнибал, сын эфиопского вельможи, который был продан в рабство в Константинополе и попал к Петру I. Царь отправил своего любимца учиться во Францию, где тот стал известным военным инженером. (В 1799 году у него родился правнук — великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.) До Северной войны артиллерийское оружие поставлялось из Швеции, но теперь оно производится на двух крупных оружейных заводах в Туле и Сестрорецке, а также на двух пороховых заводах в Петербурге и Охте, и на железоплавильных заводах в центре, на севере и Урале. Время Петра I стало началом создания отечественной артиллерии, удовлетворяющей потребности армии в оружии и боеприпасах.

Воронеж в 1696 году стал местом рождения военного флота, который к концу 90-х годов уже насчитывал около 30 военных кораблей. Параллельно с началом Северной войны в Архангельске началось строительство Балтийского флота. В период с 1711 по 1713 год на верфях Петербурга строительство флота резко ускорилось. В конечном итоге Россия имела самый мощный флот на Балтике к окончанию Северной войны.

В 20-е годы был создан Каспийский флот, действующий на Каспийском море. В течение 15 лет в стране, где преобладала сухопутная армия, был создан мощный военный и торговый флот, включающий 48 линейных кораблей и 800 галер с командами из 28 тысяч человек.

Государство также осуществило переодевание армии в соответствии с образцом саксонской армии, преимущественно используя форму одежды, подобную семеновцам и преображенцам.

Военная сила была усилено новым вооружением, таким как: ружье с штыком, кремневый пистолет, шпага, палаш, офицерский протазан, сержантская алебарда, казачья пика и сабля.

Северная война послужила основой для развития военной науки и опыта ведения войны. Опыт был отражен в уставах, инструкциях и наставлениях. Одним из значимых документов стал "Устав воинский" (1716 г.), разработанный лично Петром I.

Также была налажена система подготовки офицеров, начавшаяся с Преображенского и Семеновского полков, где бояре и дворяне получали образование. В 1699 году была открыта бомбардирская школа при Преображенском полку.

В 1701 году была открыта артиллерийская школа в Москве, а в 1712 году — в Петербурге. После этого были открыты две военно-инженерные школы. Была создана обширная сеть гарнизонных школ для подготовки низшего офицерского состава. Для подготовки кадров для флота были открыты мореходная школа, Морская академия офицерских кадров и гардемаринская школа (гардемарин — будущий морской офицер).

К 20-м годам Россия смогла полностью обеспечить армию и флот своими кадрами морских, пехотных, артиллерийских и инженерных офицеров.

Дисциплина в армии была значительно укреплена. Она была строгой, но не отличалась от порядков в армиях Швеции, Англии, Франции. Известен случай, когда генерал А.И. Репнин был разжалован в рядовые после неудачного сражения под Головчином. Впоследствии ему было возвращено звание генерала.

У Вооруженных Сил России теперь есть главный символ — боевое знамя. Во времена Алексея Михайловича первые военные корабли плыли под знаменами бело-сине-красного цвета с двуглавым орлом. Эти цвета символизировали древнерусское представление о мире: красный — мир земной, физический; синий — небесный; белый — божественный мир.

С 1705 года Петр передал Андреевский флаг военному флоту (синий косой крест на белом поле). Бело-сине-красное знамя было передано торговым судам. У каждого полка были свои знамена с символикой места, где полк был сформирован.

У русской армии появилось много талантливых полководцев: А.Д. Меншиков, Б.П. Шереметев, Ф.М. Апраксин, Я.В. Брюс и другие.

В результате военной реформы в России появилась регулярная армия, одна из самых мощных в Европе, включающая до 200 тысяч человек, включая 100 тысяч казаков. Русская армия смогла одерживать победы над своими основными противниками.

Реформы Петра I включали в себя комплекс мер по реорганизации системы набора в армию и военного управления, созданию регулярного военно-морского флота, усовершенствованию вооружения, разработке и внедрению новой системы обучения и воспитания военнослужащих.

- Были ликвидированы дворянские и стрелецкие войска, а также полки нового строя

- Вступила в силу новая система набора в армию. Согласно рекрутской повинности 1699 года, из 20 дворов брался по одному холостому мужчине в возрасте от 15 до 20 лет. Были сформированы полки, бригады и дивизии, а также создана кавалерия единого драгунского типа. Была учреждена новая должность — генерал-фельдмаршал, командующий армией.

- Организовано формирование военно-морского флота. Были сформированы эскадры, дивизии и отряды. Была учреждена новая должность — генерал-адмирал, командующий флотом.

- Была утверждена новая единая система воинских званий, фиксированная в табеле о рангах 1722 года.

- Произведено техническое перевооружение армии.

- Введена новая система подготовки кадров.

- Была утверждена новая правовая система — Воинский Устав 1716 года.

- Проведена реформа военного управления, созданы военная коллегия и адмиралтейств коллегия.

Структура Военной коллегии:

- Во главе Адмиралтейств-коллегии стояли президент, вице-президент и 4 советника в генеральских чинах, а также 4 асессора в полковничих чинах

- Канцелярия Адмиралтейств-коллегии была разделена на три экспедиции: армейская, гарнизонная, артиллерийская и фортификационная

- Также были генер-фискал, обер-аудитор и генерал-аудитор, которые вели судебные дела. Кроме того, был прокурор, следивший за законностью принятия решений в Адмиралтейств-коллегии и подчинявшийся Генерал-прокурору

Как устроена Адмиралтейств-коллегия:

- Президент, Вице-президент, 4 советника – в генеральских чинах, 4 асессора в полковничих чинах.

Существовала канцелярия Адмиралтейств-коллегии, которая делилась на конторы:

- Управление верфями, снабжением и оснащением кораблей — Адмиралтейская

- Цейхмейстерская ( отвечающая за артиллерию)

- Генерал-кригскомиссариатская ( ответственная за обеспечение личного состава флота, ведение списков, управление морскими госпиталями)

- Подрядная ( осуществляющая проведение торгов, организацию закупок )

- Провиантская ( занимающаяся приёмом, хранением и выдачей продовольствия )

- Казначейская ( ответственная за приём и распределение финансов )

- Цалмейстерская ( занимающаяся выдачей жалования личному составу )

- Контролерская ( осуществляющая контроль за приходом и уходом материальных и денежных средств )

- Мундирная ( занимающаяся заготовлением и выдачей обмундирования)

- Обер-сарваерская ( осуществляющая расходование лесных припасов, строительство кораблей )

- Вальдмейстерская ( ответственная за управление заповедными лесами )

- Возможно, лучше не упоминать Московскую

Также существовали обер-аудитор, обер-секретарь, прокурор и два фискала

Регулярная армия в России — история создания Петром I

В 1700 году началась Тяжелая Северная война, которая поставила перед Петром I непростые задачи, требовавшие кардинальной реформы армии. Русская армия, организованная по старым правилам, не смогла противостоять сильнейшей в тот момент армии Карла XII. В результате Петр I осуществил масштабную военную реформу, создав постоянную и регулярную русскую армию.

Стратегические реформы в русской армии начались задолго до начала Северной войны. Их осуществление было предварительно подготовлено развитием вооруженных сил еще с времен Ивана IV. Таким образом, военная реформа, начавшаяся в конце XVII века, была логически завершена в первое десятилетие Северной войны.

Процесс организации регулярной армии включает в себя три периода.

Первый период — подготовка к формированию регулярной армии (1690-1699 гг.)

В это время были сформированы первые регулярные полки — Преображенский и Семеновский (1691 г.) — из потешных отрядов, и два выборных московских полка — Гордона и Лефорта. Было расформировано стрелецкое войско. В конце XVII века стрелецкие полки уже не играли важной роли, хотя изначально имели большое значение.

Бунт стрельцов против Петра I в 1698 году ускорил их распад. Азовские походы Выявили неэффективность дворянской конницы, которая действовала "по прадедовским обычаям, не приняв воинского строю".

Одновременно регулярные солдатские полки, возникшие во время "потешных походов", показали высокие боевые качества в штурмах Азова, став основой армии.

Опыт военных кампаний на Азовских землях явно показал необходимость провести реформы в армии. В это же время правительство Петра I приступило к формированию крупного флота.

Второй этап — переход к формированию регулярной армии (1699-1705 гг.)

Поворотным моментом в истории регулярной армии стал 1699 год. 8 ноября был издан указ о добровольной службе в солдатских регулярных полках — "из любых свободных людей". 17 ноября последовал указ о наборе датчан, которые до 1705 года (до введения обязательной службы) являлись основным источником пополнения "непосредственной регулярной армии". Призыв войск из "вольницы" — свободных людей — практически прекратился с 1702 года. Набор войск проводился не через старые приказы, а специальной комиссией, сформированной при генеральном дворе в Преображенском.

Комиссия не только выбирала и формировала новые полки, но и занималась их подготовкой, вооружением и снабжением. Ей поручалось набирать в армию "самых здоровых, не слишком старых и без увечий" из крепостных (дворовых людей) и из "вольницы". С 1700 года в армию принимались лица в возрасте от 17 до 32 лет. Комиссия осуществляла набор в центральных областях; в низовых городах Репнину было поручено набрать 10 полков.

В результате указа 1699 года было сформировано 27 пехотных полков, каждый из которых насчитывал несколько тысяч человек, а также два полка драгунских. Набор, проводимый по указу 1799 года, сохранял тот же характер, что и в XVII веке. Отличительной особенностью набора даточных людей было то, что они призывались в регулярную армию на пожизненную службу.

Набор 1699 года являлся началом перехода к рекрутской системе. В период формирования регулярных «новоприборных полков» в составе армии была еще поместно-дворянская конница и небольшое количество стрельцов, но после Нарвского сражения 1700 года эти категории войск окончательно ликвидировались. Что касается полков «нового строя», то они принялись за формирование регулярной армии.

После битвы при Нарве произошла реорганизация кавалерии. Regular cavalry of the dragoon type took the place of the noble cavalry. The first steps in organizing regular cavalry, as well as the reorganization of the artillery, were taken even before the start of the Northern War. The engineering service was also improved. In 1700, the reorganization of the military apparatus began.

The third period is the completion of the creation of a regular army (1705-1709).

During this period, the recruitment system for the army was firmly established. In 1705, by the decree of Peter I, a unified system for recruiting troops — conscription duty was introduced.

Recruitment drives were carried out in the Veliky Novgorod governorates from a certain number of households, and from 1724 — from a certain number of individuals in each case. Collection points, called stations, were set up in all governorates.

Воинская повинность, основанная на рекрутском наборе (проводимом практически каждый год), охватывала всех жителей, за исключением лиц духовного звания.

Рекрутский набор не распространялся на дворян — при Петре I для них стала обязанностью пожизненная служба. Следует отметить, что все командные должности в армии и флоте занимали дворяне — другие сословия не могли занимать офицерские должности. Были редкие случаи исключений, когда простолюдины получали офицерское звание, и в таких случаях им автоматически присваивалось дворянство.

Большое внимание уделялось формированию сильного офицерского корпуса. Чтобы получить офицерское звание, необходимо было служить сначала рядовым в Преображенском или Семеновском гвардейских полках или в других подразделениях. Кандидатов на офицерские чины строго экзаменовали на знание военного дела. Сам Петр I лично тестировал знания молодых офицеров. Если у экзаменуемых выявлялись недостаточные знания, факты уклонения от службы солдатами в гвардейских частях, злоупотребления протекцией и другие нарушения, их ожидало строгое наказание — лишение имущества и дворянского титула.

Конечно, система Рекрутской повинности в то время считалась самой современной системой комплектования армии. Продолжавшая существовать в России более полутора веков, она была заменена в 1874 году ещё более прогрессивной системой — всеобщей воинской повинностью.

Несмотря на свои недостатки, российская система набора показала своё полное доминирование над западноевропейской системой вербовки. Конечно, в Пруссии, Франции и других странах Западной Европы также были постоянные армии, но ни одна из них не могла сравниться с морально-боевыми качествами российской регулярной армии. Русская регулярная армия была национальной, в то время как западные армии (хоть и постоянные) включали большое количество иностранных наемников и не были национальными.

Как Петр I «переодевал» русскую армию?

Появление собственной военной формы в русской армии произошло благодаря проводимой Петром I широкомасштабной реформе. Однако задолго до петровских времен конкретные полки уже вводили единую форму.

В середине XVI века Иван Грозный начал формировать стрелецкие отряды. Информации о том, как одевались первые стрельцы, практически нет, так как архивы Стрелецкого приказа не сохранились. Однако иностранцы, посещавшие Москву в конце XVI и в XVII веках, описывали особую, одинаковую для всех стрельцов одежду. Она состояла из длинного кафтана, шапки с меховой опушкой, сапог из цветного сафьяна, перевязи-берендейки с пороховыми зарядами и сумки для пуль. В каждом стрелецком полку был свой цвет кафтанов, элементов их отделки и шапок.

В древней Руси часто использовались наемные воины из-за границы. При царе Михаиле Федоровиче они стали основой постоянных войск. Из них начали формировать полки "нового строя", которые вначале по вооружению, одежде, и снаряжению напоминали обычные полки европейских армий. Пикинеры носили каски, металлические нагрудники, ножные латы и наручи.

Мушкетеры, в отличие от них, не носили латы, зато носили каски и кафтаны европейского стиля. С течением времени в полках нового строя иностранцев заменяли русские воины, что во второй половине XVII века привело к изменению формы одежды, которая стала похожа на одежду стрелецких полков. К концу XVII века русская военная форма одежды начала приобретать единую национальную черту.

В XVIII веке произошло значительное событие в истории России. Под руководством Петра I страна превратилась в мощную державу с сильным военным флотом и первоклассной армией. Впервые в истории России все военные получили одинаковую форму. Преображенский и Семеновский полки были первыми, кто принял новую форму, после чего она была введена во всей армии.

Изначально униформа шилась из разноцветной ткани, так как она закупалась за границей и было сложно обеспечить единый цвет. С 1720 года цвет униформы был строго регламентирован, но не всегда соблюдался из-за недостатка нужной ткани. Проблему удалось решить только в середине XVIII века с развитием российских ткацких фабрик.

Одежда во времена Петра Великого включала в себя длинный шерстяной кафтан с широкими обшлагами и камзол без обшлагов, а также короткие штаны, чулки и башмаки. В холодное время года поверх камзола носился суконный плащ — епанча. Кроме того, к форме добавлялись черные галстуки, кожаные перчатки и в походе — походная сумка или ранец. На голове господ Петровской эпохи носили черные треуголки, а гренадеры и бомбардиры имели свои специальные головные уборы.

Для всех военнослужащих была установлена одинаковая форма мундиров. Отличие унтер-офицеров от солдат заключалось лишь в том, что на краях камзола, обшлагах и карманах, а Вдоль полей шляпы был узкий золотистый галун. У офицеров галун был шире, а пуговицы золоченые.

Офицеры носили белый галстук, плюмаж из белых и красных перьев на шляпе, а также перекинутый через плечо шелковый бело-сине-красный шарф. Сержантам и каптенармусам, кроме обычного солдатского снаряжения, полагалась алебарда, а фурьерам — специальный значок с обозначением полка и номера роты. При исполнении служебных обязанностей офицеры надевали на шею особый металлический знак в виде пластины серповидной формы. Чин военнослужащего определялся по цвету знака и его отделки. Также строевой формой офицеров был партазан — копье с фигурным наконечником и кистями.

Новая форма прошла проверку в бою и стала символом военной традиции. Например, семеновцы и преображенцы были отличены особым белым кантом. Считается, что после битвы под Нарвой эти полки получили красные чулки в знак того, что они спасли русскую армию от полного поражения. Однако это не имеет документального подтверждения.

Основные цвета русской армии — зеленый и красный. Зеленые кафтаны, красные камзолы и штаны. Артиллеристы носили красные кафтаны. Драгуны с 1720 года получили синие кафтаны и камзолы, а также штаны из лосины (замши) или белого полотна. Их сапоги были с раструбами, чтобы защищать колени.

В середине XVIII века правила ношения военной формы были довольно сложными. Для того чтобы выглядеть аккуратно, ворот рубашки закрепляли специальной тесьмой, чтобы он не выглядывал из-под галстука — черного на повседневные случаи или красного на парадные. Чулки подвязывались специальной лентой над коленом. Затем надевали короткие брюки, низ штанин которых подвязывался чуть ниже колена, чтобы не было морщин.

Тупоносые башмаки застегивались на пряжку и часто дополнительно крепились специальным шнурком под пряжкой. Башмаки каждый день меняли с одной ноги на другую для равномерного износа. В плохую погоду или в походе носили сапоги, которые подвязывались под коленом через специальные ушки. Надевали кожаные или суконные штиблеты на пуговицах поверх сапог или чулок.

Из-под них выпускались штибель-манжеты на "4 вершка".

Все пуговицы камзола были застегнуты. Манжеты выпускались из-под обшлагов расстегнутого кафтана. В теплую погоду плащ носили на специальном ремне через правое плечо. Амуниция дополнялась перевязью, портупеей, сумкой для патронов и рюкзаком.

С 1732 года в русской армии начали носить погоны. Вначале они крепились только на левом плече. До 1827 года погоны указывали на принадлежность к определенному полку, но не обозначали воинского звания.

В 1762 году были введены аксельбанты — плетеный шнур из серебряной или золотой нити с металлическими наконечниками. Их носили все генералы, офицеры генштаба, адъютанты, военные топографы и некоторые другие военнослужащие. В 1764 году для генералов были введены петлицы, а с 1798 года — для всех военнослужащих.

Интересно, что некоторые элементы военной формы из тех времен дошли до наших дней практически без изменений. Это касается сапог, аксельбантов и некоторых знаков различия. Например, на рукаве носят нашивки из галуна: капрал — одну, подпрапорщик — две, сержант — три. Нынешний ефрейтор, младший сержант и сержант также носят такие же нашивки, но уже на погонах.

Военная форма, созданная в эпоху Петра, прошла испытание с Северной войной, боями с турками и сохранилась практически без изменений до конца XVIII века.

Забритые в рекруты: Как Пётр I из крестьян солдат делал

Перемена в рекрутстве: как Пётр I из крестьян создавал солдат

С появлением призыва из крестьян новобранцев, которые набирались из крестьян, стали основой российской армии. Простой фермер, оторванный от земли, практически полностью вынужден был изменить свой образ жизни. В армию могли забирать не только крестьян, но именно на них приходилась основная тяжесть и лишения военной службы.

Рекрутская повинность

Петр I ввел в 1705 году обязательную службу. Сначала она распространялась на всех, вне зависимости от происхождения и состояния. Однако для каждого класса существовали свои особенности. Знатные дворяне исполняли личную или общую службу, а бедняки — общинную.

Искусство А. Д. Кившенко на тему "Сражения Петра I".

Позднее множество групп населения были освобождены от обязанностей: изменения затронули дворян, купцов, жителей определенных областей и духовенства. Только крестьяне оставались обязанными выполнять службу до отмены призывной повинности.

Как выбирали рекрутов

Среди сельских жителей рекруты отбирались с использованием общинных методов. Молодые мужчины в возрасте от 20 до 35 лет призывались на пожизненную службу. Только необходимое количество новобранцев передавалось старейшинам, и решение о том, кто именно будет служить пожизненно, принималось на местах.

Информация о призыве в армию

Гравюра из картины В.Бочина, созданной в 1860 году

Критерии отбора были разнообразными. Предпочтение отдавалось холостякам и бездетным. Обычно решение принималось в зависимости от количества мужчин в семье, чтобы не оставлять женщин и детей без защиты. Часто в рекруты отправляли самых "проблемных" членов общины — буйных, не приспособленных к труду, агрессивных. Также существовал принцип избавления от нежелательных кандидатов, где личное отношение к конкретному человеку играло ведущую роль.

Прощание новобранца с его родителями

Иван Михайлович Львов, художник XIX века, изобразил рекрутскую жизнь в своих произведениях.

Конечно, существовали определенные критерии отбора — среди призывников не должно было быть больных, умственно отсталых или физически ущербных. Особое внимание уделялось внешности — солдат в царской армии должен был быть аккуратным и иметь приятную внешность.

Для крестьян и горожан была предусмотрена жеребьевка.

Кардинальные перемены

Подобно тому, как бывший всецарский бригадир Камаза начинает исправлять ягодичных офицеров, а сказка культурно интерпретирует тренажерную обезьяну, но пока бескрайне нерентоспособную.

Именно поэтому любой лесной житель начинает обсуждение с дилетантами, так как нянька активно манипулирует баронессами и осторожными тренерами, даже несмотря на жестокие антагонисты.

Иван Соколов описывает обычаи проводов в армию для новобранцев в 1860-х годах. Перед отправкой на службу родственники устраивали печальный пир, куда приглашали плакальщиц и устраивали скорбные обряды. Семьи новобранцев оставались жить вместе и подчинялись старшему мужчине. В народе их сочувствовали и поддерживали.

Побеги и попытки «откосить» от службы

Переход к системе службы на постоянной основе под строгим контролем не вызывал радости у новобранцев. Часто отцы наносили травмы своим сыновьям, чтобы сделать их негодными для военной службы — выбивали зубы, ломали руки, искривляли ноги. Правительству пришлось принять законы об ответственности за такие действия.

Процесс найма солдат.

Те, кто уже был на службе, пытались сбежать. Офицеры организовывали постоянное наблюдение, вводили систему "круговой записи" — когда каждый следил за своим товарищем и в случае чего обязан был сообщить об этом. Наказание за побег солдата несли все — от самого беглеца до верховного начальника подразделения.

Полонные деньги и вознаграждения

Сражение при Полтаве.

Полные деньги — это особенность армии времен Петра I. Это была материальная компенсация за страдания пленных. Интересно, что размер этих выплат зависел от места пленения. Те, кто был взят в плен в Европе, получали меньше, чем в Османской империи. Однако позже эти выплаты были отменены из-за опасений военного начальства.

В то же время в армии были премии за героическое поведение в битве и активное участие в победах. Все участники Полтавской битвы, победители сражений под Кунерсдорфом и участники изгнания Наполеона получили такие выплаты.

Вклад Петра Великого в формирование регулярной армии

Петр I лично организовывал многие мероприятия в рамках рекрутской реформы — собственноручно одобрял назначения, активно участвовал в обсуждении вопросов о наказаниях и поощрениях. Особое внимание он уделял справедливости при назначении офицеров — не терпел панибратства и коррупции. Только достоинство и заслуги перед родиной позволяли получить новые звания.

Время обучения новобранцев в Николаевской эпохе. Иллюстрация А. Васильева.

После ухода Петра I условия военной службы стали менее строгими — дворяне могли не посылать своего единственного ребенка в армию, срок службы был сокращен до 25 лет, а затем высшие сословия были полностью освобождены от обязанности служить.

Позднее у всех сословий, включая крестьян, появилась возможность выкупиться от рекрутской повинности. Теперь все могли либо внести значительную сумму денег в государственную казну, либо отправить кого-то другого служить вместо себя, обещая добровольцу вознаграждение. Петр I действовал методом проб и ошибок, однако благодаря его усилиям армия в России стала существовать на постоянной основе.

Значение рекрутской повинности

Артиллеристы из Петровской эпохи на полотне художника Ежова

Исполнение служебной обязанности имело большое значение для общества. Новобранцы, вступавшие в ряды служивых, переходили в категорию военного состава и передавали свой статус своим супругам и потомкам. Служба становилась наследственной обязанностью для них и освобождала от определенного списка государственных сборов.

Уволенные военнослужащие считались свободными и приобретали право на получение земельных угодий, где они могли жить со своими семьями. В случае инвалидности у них было право на получение пожизненной пенсии.

В 1869 году Неврев Н.В. написал произведение под названием "Возвращение солдата на родину".

Армия стала возможностью избавиться от крепостной зависимости и стала стимулом для развития грамотности и освоения новых профессий. Ушедшие в отставку выбирали для постоянного проживания села и деревни, работали сторожами, надсмотрщиками, служащими разных чинов.

У Петра I было своё «потаенное судно», о котором можно узнать в обзоре, как в России построили первую в мире военную подводную лодку.

Если вам понравилась статья, поддержите нас, нажмите:

Начало реформы

С самого детства Петр проявлял интерес именно к военной сфере. Он устроил "игровые полки", воинские подразделения, с которыми отрабатывал различные военные действия. Алексей Михайлович поддерживал это увлечение сына, поэтому для "игровых полков" был создан собственный флот и небольшой укрепленный город. Позже из "игровых полков" вышли Преображенский и Семеновский полк.

Одним из первых крупных изменений Петра стало создание военно-морского флота. Он возник после знаменитого указа Боярской думы "Морским судам быть." в 1696 г. Необходимость создания нового вида войск стала очевидной после Азовских походов 1695 и 1696 гг.

Получи помощь с рефератом от ИИ-шки

ИИ ответит за 2 минуты

Неоспоримо, военно-морской флот был особым предметом внимания у Петра. Строительство кораблей на Балтийском море началось еще в начале Северной войны и привело к созданию Балтийского флота. Под конец правления Петра количество кораблей в Балтийском флоте составило 85 галер, 32 линейных корабля, 16 фрегатов, 8 шняв.

Проведение военной реформы Петр начал в полной мере с началом Северной войны против Швеции (1700-1721). Недостаточное вооружение и устаревшая тактика русской армии показали необходимость радикальных изменений, а проведение реформ во время войны обусловило их быстрое внедрение.

Россия начала Северную войну союзе с другими странами, но все союзники быстро отказались от участия. Шведский король Карл XII подценил Россию как серьезного противника и сосредоточился на борьбе с Августом II. Петр же умело использовал это время для проведения необходимых реформ.

Основные мероприятия реформы

Началось формирование постоянной русской армии, включающей Преображенский и Семеновский полки. Для этого было необходимо изменить принцип набора солдат, поэтому Петр I ввел с 1700 по 1705 гг. рекрутскую систему. Она затрагивала все категории населения (крестьяне, посадские жители), которые обязывались предоставлять определенное количество новобранцев, проходивших службу в армии. Духовенство освобождалось от призыва, а состоятельные горожане и свободные люди могли выкупиться.

«Модернизация вооруженных сил Петра I»

Консультирование по вопросам работы экспертов

Эффективное решение задач от ИИ в течение 2 минут

Найдите решение своей задачи среди 1 000 000 вариантов ответов

Замечание 1

С 1874 года рекрутская система была заменена Александром II простой воинской повинностью, после чего состоялся первый рекрутский набор для 29 пехотных полков и 2 драгунских.

Основной организационной единицей стала полка с единообразной организационной структурой. Регулярная кавалерия включала драгунские полки, а легкая кавалерия состояла из гусарских и казачьих полков.

Пехотные и кавалерийские полки объединились в бригады, а бригады — в дивизии (до 1717 года — генеральства).

Артиллерия была разделена на полковую, полевую, осадную и крепостную. Кроме того, были упорядочены калибры орудий, и в состав артиллерии вошли инженерные войска.

Значительное значение в повышении эффективности армии имело ее обучение и воспитание офицерского состава, который в основном состоял из дворян. Дворяне были обязаны на протяжении всей жизни либо гражданской, либо военной службы, причем это должно было происходить постоянно, а не время от времени (как раньше).

Для подготовки офицеров были созданы специальные учебные заведения — артиллерийские, инженерные школы. Особое внимание уделялось развитию флота — в 1715 году была основана Морская академия для обучения морских сил.

Петр также улучшил снабжение армии материальными ресурсами и предоставление ей отечественным оружием. В период Северной войны было открыто несколько заводов по производству оружия, включая Тульский оружейный завод и Олонецкий артиллерийский завод. Для унификации формы армии были введены однотипные мундиры для пехотных и конных войск. Пехота получила зеленые кафтаны и черные шляпы, а конница — синие кафтаны и черные шляпы.

Для внедрения эффективных методов военной подготовки Петр активно приглашал иностранных специалистов, которые также значительно улучшили офицерский состав русской армии. Были открыты несколько военных школ и учебных заведений для подготовки отечественных специалистов:

- навигационная;

- артиллерийская;

- инженерная.

В 1716 году был создан "Устав воинский", в котором устанавливался порядок прохождения службы, права и обязанности военнослужащих. Этот устав был результатом опыта, накопленного во время Северной войны, в отношении создания сухопутных вооруженных формирований и организации полевой службы.

Порядок обучения моряков, внутренний распорядок флота и основы прохождения боевой службы были урегулированы в "Морском уставе", который был опубликован в двух частях — в 1720 и 1721 годах.

В 1722 году была издана "Табель о рангах", где была установлена система чинов и званий. Этот документ повысил престиж военной службы, так как предоставлялся дворянство по отцовской линии за выслугу в первом обер-офицерском чине.

В 1717-1720 годах была установлена новая система управления военной организацией, которая включала в себя Военную коллегию и Адмиралтейств-коллегию. В полевой армии был назначен главнокомандующий, у которого был военный совет и Генеральный полевой штаб.

Реформы Петра I в сфере военного дела положительно сказались на положении России во время Северной войны. Улучшенная армия успешно провела несколько боевых операций в Прибалтике. В 1703 году был основан Санкт-Петербург, который изначально задумывался как военно-стратегическая точка, но впоследствии стал столицей государства.

В результате военных преобразований была создана мощная регулярная армия и мощный военно-морской флот. К 1725 году численность сухопутных войск составляла 210 тысяч человек (2600 человек в гвардии, 41 560 — в коннице, 75 000 — в пехоте, 14 000 — в гарнизоне).