Символизм в 20 веке стал важным направлением в искусстве и литературе, отражая сложные внутренние переживания и противоречия общества. Художники и писатели стремились передать не столько внешнюю реальность, сколько свои чувства и идеи через образы и символы, что позволяло глубже исследовать человеческую душу и экзистенциальные вопросы.

В условиях мировых войн и социальной нестабильности символизм отошел от реалистичного отображения жизни, акцентируя внимание на субъективных восприятиях. Это привело к появлению новых художественных форм и експериментальных подходов, которые впоследствии повлияли на множество других направлений, таких как сюрреализм и модернизм.

Сообщение символизм в 20 веке истории

Необходимо учитывать особенности творческих индивидуальностей каждого крупного поэта в контексте общей эволюции символизма, так как это убедительно демонстрирует С. Аверинцев. В своей статье он постоянно сопоставляет Вяч. Иванова с Блоком и использует различие в эволюции двух поэтов как критерий разграничения. Ранние символисты были привлечены к ницшеанскому культу сильной личности, противостоящей толпе. Примером этому служат строки К. Бальмонта:

Я ненавижу человечество,

Я от него бегу, спеша.

Мое единое отечество –

Моя пустынная душа.

Однако лишь Ф. Сологуб остался до конца верен культу индивидуализма раннего символизма. Остальные символисты в своих поисках обращаются к проповеди любви и подвига, отходя от философии Ницше и Шопенгауэра. Формалистически изощренные стихи Брюсова и его заветы уже не привлекают. Сопоставление стихотворения «Юному поэту» (1896) с «Кинжалом» (1903) свидетельствует о несомненной эволюции художника. Более очевидна эволюция Блока от певца Прекрасной Дамы к его более поздним поэмам.

О воздействии социальных катаклизмов на поэзию говорило даже мистически окрашенное стихотворение «Пленные звери» (1905) Ф. Сологуба с его рефреном «Глухо заперты двери, мы открыть их не смеем», описывающее человеческий зверинец, «зловонный» и «скверный». Это можно воспринимать уже в контексте социально-обличительной литературы, несмотря на то, что все упомянутые поэты оставались символистами.

В научной литературе существует несколько способов периодизации и классификации символизма. Популярно деление на «старших» (начавших творческий путь в 1890-е гг.) и «младших» символистов. Иногда говорят о двух группах — петербургской и московской.

Первую группу символистов составляли Мережковский, Зинаида Гиппиус (под псевдонимом Антон Крайний), Константин Бальмонт, Федор Сологуб и другие. На передовую позицию московской школы вышел В. Брюсов, чей сборник "Русские символисты" был опубликован в трех выпусках (1894-1895). К Брюсову присоединились малоизвестные поэты, такие как А. Тиняков, петербуржец А. Добролюбов. Последний был известен как легендарная личность, поэт-экспериментатор, который стремился создать объединение живописи, поэзии и музыки, использовать оригинальные слова и редкие звуки (Впечатлил неожиданный уход Добролюбова из литературной жизни и неопределенность его дальнейшей биографии). Брюсова считали лидером, обладающим широкими творческими, теоретическими и практическими (издательскими) способностями.

125 О значимости брюсовского сборника «Русские символисты» как документа модернизма см.: Гужиева Н.В. «Русские символисты» — литературный манифест // Русская литература. — 2000. — № 2. — С. 64-80.

126 Интересные данные о забытом поэте содержатся в статье: Богданов В. Все ли дозволено гению? Полемика // Вопросы литературы. — 1998. — № 1. — С. 117-122.

127 Иванова Е.В. Александр Добролюбов — тайна своего времени // Новое литературное обозрение. — №27. — 1997. — С. 206.

Обращаем внимание на различия между руководителями петербургских и московских символистов. Мережковский считал творчество своего поколения, свой собственный творческий опыт (и в этом он оказался предвидителем) только предвестниками нового искусства. "Это скорее только первая подземная струйка весенней воды, слабая." (ср. в его собственных стихах: "Слишком ранние предтечи Слишком медленной весны."). Брюсов, в отличие от Мережковского, прямо заявлял: "Я вижу руководящую звезду в тумане. Это декадентство" — и, говоря о необходимости появления лидера нового направления, добавлял: "Этим лидером буду я". Сдержанности стихов Мережковского и Гиппиус противостояла брюсовская провокационность, как, например, в широко известном стихотворении из одной строки (моностих): "О, закрой свои бледные ноги".

Однако символисты не были четко разделены по указанным направлениям. Если говорить о Брюсове и его круге, их можно условно назвать московской школой, в то время как петербургская школа включает в себя творческие индивидуальности с противоположными направлениями.

В научной литературе достаточно распространено деление символистов на "старших" (или "эстетов"), которые вступили в литературу в 1890-х годах, и "младших" (или "мистиков" или "теургов"). К первой группе относятся Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, А. Добролюбов, К. Бальмонт. К младшим символистам относятся А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, С. Соловьев, Ю. Балтрушайтис.

Теурги, по сравнению со старшими символистами, предприняли шаг к преодолению эгоцентризма, двигаясь в направлении так называемой соборности, которая связана с идеями славянофильства, утверждением мессианской судьбы России, религиозно-мистической и романтической концепцией народности. Одной из идей теургов было строить жизнь в соответствии с законами искусства («жизнетворчество»).

На сегодняшний день абсолютный раздел символистов на "старших" и "младших" отвергается. Как отмечала И. Корецкая, манифест брюсовского эстетизма "Ключи тайн" был опубликован в 1904 году, как и первые сборники младосимволистов. Религиозные устремления группы Мережковского не были близки к другим "старшим" — Брюсову, Сологубу, Анненскому, Бальмонту, но нашли сходство в творчестве младших. Важно отметить, что такие "старшие", как Брюсов, Бальмонт, также прошли определенную эволюцию. Однако избавиться от привычных стереотипов непросто, и сама Корецкая продолжает говорить о младосимволистах 128 . Очевидно, "возрастные" определения символистов можно сохранить, надо лишь понимать их условность и не превозносить.

128 Символизм // Русская литература рубежа веков (1890-е — начало 1920-х годов). В 2 кн. Кн. 1 / Отв. ред. В.А.

Келдыш.- М., 2000. — С. 711, 720.

Как можно классифицировать символистические явления? И. Корецкая утверждает, что ключевым критерием для определения каждого из двух течений символизма было отношение к символу. Для Брюсова, Бальмонта и других символистов символ является одним из основных средств словесного искусства, в то время как для мистически настроенных Вячеслава Иванова он имеет глубокий духовный смысл.

Иванова или Белого символ — это не только знак потустороннего и мост к нему, но и литературная школа для первых, и мировоззрение и вера для вторых. Автор цитируемого труда описывает диффузные процессы между двумя потоками в символистском течении. В монографии Л. Колобаевой предложен иной и, на наш взгляд, более приемлемый критерий разграничения ведущих тенденций в символизме: символисты-романтики (К. Бальмонт, А. Белый, А. Блок) и неоклассицисты (Мережковский, Брюсов, Анненский, Вяч. Иванов 129 ).

Продолжая разговор о периодизации символизма, сошлемся на периодизацию О. Клинга. Ее хронология более детальная (в сравнении с разделением символистов на «старших» и «младших») и учитывает эволюцию каждого поколения:

1) 1894-1904 гг. — годы синтеза предавангардистского и неоклассического начал;

2) Время от 1904 до 1911 года было периодом эволюции и дифференциации;

3) С 1910 по 1917 год происходила стагнация, которая превратилась в господствующее направление;

4) С 1917 по 1934 год — это был скрытый период символизма в России.

129 Колобаева Л. Русский символизм. — М., 2000. — С. 118-119.

130 Клинг О. Эволюция и «латентное» существование символизма после Октября // Вопросы литературы. — 1999. — № 4. — С. 37-38.

Несмотря на то, что все эти градации символизма, рассматриваемые как "по горизонтали", так и "по вертикали", иногда исключают друг друга, знание и понимание основных критериев, на которых они основаны, позволяют глубже постигнуть суть и развитие символизма в России.

Символисты высказывали свои взгляды в острой полемике («Я не могу опубликовать ни в одной газете», — писал Брюсов в своем дневнике). Поэтому они обращали особое внимание на издательские возможности. Журнал «Северный вестник» и его критик Аким Волынский сыграли ключевую роль в поддержке символизма в 1891-1898 гг., хотя их связи с символистами были нестабильными. Однако выступления Волынского против революционно-демократической критики имели большое значение для символистов.

В. Брюсов осуществлял издание альманаха «Русские символисты» (1894-1895). Три выпуска вышли в Москве. Несмотря на сочувствие к тем, кто публиковался в «Северном вестнике», Брюсов всё же вёл полемику с ними, стремясь в первую очередь формально обновить поэтические методы исходя из достижений французского символизма.

Он в период с 1901 по 1905 год издал литературный журнал под названием "Северные цветы", в котором публиковались произведения петербургских символистов и представителей других литературных направлений. В 1904-1909 годах основным опубликованным символистами стал журнал "Весы", который фактически руководился В. Брюсовым. Московский журнал "Золотое руно" (1906-1909) стал противостоять "Весам" с их эстетствующим индивидуализмом, его авторы понимали искусство как религиозно-мистическое, "соборное" действие. Младшее поколение символистов, такие как А. Блок, В. Иванов и другие, было связано с этими журналами. Именно эти символистские издания, несмотря на небольшой тираж и малую читательскую востребованность, обозначили новый — модернистский — этап развития литературы в XX веке.

После признания символизма в качестве литературного направления и особой эстетической системы, его издательская сфера стала расширяться за счет традиционных изданий. Например, с 1910 по 1912 годы В. Брюсов был редактором литературно-критического журнала "Русская мысль". Символисты печатались в издательствах "Гриф", "Скорпион", "Мусагет". История символистских издательств привлекает внимание современных исследователей, включая иностранных.

Согласие (несмотря на наличие противоречий) в эстетической концепции символистов не исключало разногласий в идеологическо-политическом плане. Разделение на "консерваторов" и "либералов", над которым насмехалась Гиппиус, сохранялось до октября 1917 года, когда Блок и Белый вызвали резкое неприятие остальных, не поддавшихся революционному пафосу. ("Нас разделяют не только 1917 год, но и 1905 год", — заметил позже Блок Зинаиде Гиппиус.) Однако в 1900-е годы "сосуществование" было вполне мирным, политические разногласия не принимались в расчет; все определялось талантом автора, его инновационной эстетической концепцией; политическая тенденциозность в художественном творчестве была исключена. Как отметил один из современных исследователей, монархически настроенный Брюсов мог публиковаться в одном журнале с кадетски ориентированным Вячеславом Ивановым.

Символизм в русской литературе

Символизм — это одно из крупнейших течений в литературе (а В искусстве, живописи, музыке), характеризующееся экспериментами, новаторством через использование методов недосказанности, тайны, загадочности.

Символизм как явление возник во Франции в конце XIX века, но наибольшее распространение получил в начале XX века. Его представителями за рубежом были: Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме, Лотреамона.

Замечание 1

В русской литературе символизм возник в начале XX века. Его представителями в России были: Валерий Брюсов, Иннокентий Анненский, Александр Блок, Федор Сологуб, Константин Бальмонт, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и многие другие.

Описание: Символизм в русской литературе

Найди решение своей задачи среди 1 000 000 вариантов

Символисты считали, что основной целью искусства является интуитивное постижение всемирного единства через символы. В российской литературе символисты разделились на две "фракции": более зрелые (Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский) — использовали символы с религиозно-философским смыслом. Они считали, что человек должен избежать мирской суеты и уйти в мир фантазий и иллюзий.

Молодые символисты (Андрей Белый, Александр Блок, Федор Сологуб) ориентировались на "особых" читателей, которые становились не просто читателями, а соавторами в процессе чтения таких произведений. Они объяснили, что каждый читатель должен был по-своему понять и почувствовать символическое произведение. Читатель должен был разбудить свои собственные мысли и восприятие данного произведения после прочтения стихов.

Особенности символизма в России выделяют его среди других стран. В частности, сюда относятся:

- Разделение символизма на два направления, которые определили его развитие в России.

- Использование выразительных средств не только литературного языка, но и разговорной речи, также как и "низкой" лексики.

- Присутствие неоднозначных смыслов, которые позволяют читателю творчески интерпретировать произведение, будучи, по сути, "соавтором".

- Использование определенных и понятных символов, доступных для понимания всеми.

«Символизм в русской литературе»

Помощь эксперта по теме работы

Решение задач от ИИ за 2 минуты

Помощь с рефератом от нейросети

Все эти характеристики выделяли русский символизм среди других литературных движений и способствовали развитию литературы.

Каждый имел свое объяснение для явления символизма. Наиболее известной считается точка зрения Льва Троцкого, что символизм в России представлял собой попытку уйти от жестокой реальности в мир фантазий и иллюзий.

Использование символов имело свою цель и задачу. Возможно, символизм в России действительно был попыткой уйти от реальности. Однако нельзя отрицать, что символизм внес огромный вклад в дальнейшее развитие русской литературы.

Задачи и цели символизма в русской литературе

Как уже отмечалось ранее, символизм в русской литературе имел свои цели и задачи. К ним относятся:

- Отражение реальной картины мира или политической обстановки в стране через символы. Например, в поэме А. Блока "Двенадцать" через символы вьюги и метели показана неразбериха послереволюционной обстановки в стране, а через символ бродячего пса — старый, не нужный никому мир, уже отживший свое. Помимо этих символов, в поэме есть и другие, не менее значимые и Выполняющие информативную функцию.

- Чувства и мысли передаются через символы, завуалированные намеки и скрытые сравнения, что помогает сделать лирический, а иногда и прозаический текст более полным и ярким.

- Используя символы, можно передать эмоциональную окраску произведения. Таким образом, символ становится переходом из эмоций в материю.

- Символы могут отразить характер лирического героя или объекта, описываемого в символистическом произведении. В этом случае символ становится частью сюжета лирического произведения.

Символизм в русской литературе имеет огромное значение как одно из основных течений и явлений в литературе. Он призван представлять реальное положение дел в мире, обстановку в стране или эмоциональное описание событий. Таким образом, символизм играет очень важную роль. Из-за символизма возникли какие-то изменения и какой вклад он внес в развитие русской литературы?

- Во-первых, символизм обогатил язык и стал более распространенным в обычном употреблении благодаря появлению новых выразительных средств, таких как метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, перифраз, аллегория, инверсия и другие.

- Во-вторых, символизм позволяет нам увидеть и понять современную Россию предыдущего века, так как многие символисты выражали свое отношение к историческим событиям, включая революцию. Поэтому символизм имеет историческую ценность.

- В-третьих, символизм обладает духовно-религиозной ценностью, так как творчество символистов часто было связано с религиозным и философским поиском, что придавало этому явлению особое, возвышенно-духовное значение в России.

- В четвертых, символизм принес русской литературе широкую известность.

- В пятых, символизм стал основой Серебряного века русской поэзии. Именно символизм заложил основы футуризма, который затем его сменил.

Таким образом, символизм сыграл важную роль в русской литературе. Он охватывал два направления, каждое из которых характеризовалось своими уникальными свойствами и задачами, определяющими значение этого направления в русской литературе. Символизм был и остается одним из наиболее значимых направлений лирики двадцатого века. Именно он заложил основы развития лирической русской литературы. Таким образом, символизм играл важную роль в русской литературе и внес свой вклад в развитие мировой литературы в целом.

Особенности символизма

Художники этого стиля не стремятся к реализму, они изображают эмоции, чувства, идеи и субъективность. Их произведения отражают собственные идеологии, они убеждены, что способны раскрывать правду.

Символисты часто обсуждают следующие темы в своих работах:

- оккультизм;

- религиозная мистика;

- мир снов;

- извращение;

- эротика;

- меланхолия;

- патология;

- зло;

- декаданс;

- смерть.

Художники-символисты, а также писатели и музыканты этого направления, стремились подчеркнуть тончайшие оттенки и намёки в личных, полузаявленных, неясных упоминаниях.

Символизм открыл путь для искусства от романтизма (начало 19-го века) к модернизму (начало 20-го века).

Русский символизм

Символизм возглавил большинство видов искусств в Европе в период с 1886 по 1900 год. Михаил Александрович Врубель, художник начала 20 века, оказал сильнейшее влияние на русское изобразительное искусство этого направления.

Символизм в русской литературе

Символизм в русской литературе продержался до примерно 1910 года как одно из направлений.

В России символизм стал первым и основным модернистским течением в поэзии, которое принято делить на два этапа: по времени возникновения и по мировоззренческим особенностям.

Так называемые "старшие символисты" — это поэты, чьи первые шаги в поэзии были в 1890-х годах и которые начали развивать русскую поэзию, такие как В. Я. Брюсов, Ф. К. Сологуб (Тетерников), К. Д. Бальмонт.

А "младосимволисты" (или "младшие символисты") — это поэты, появившиеся в литературном обществе в 1900-1904 годах, которые считаются теми, кто сделал символизм самостоятельным направлением и придали ему законченный вид, такие как В. С. Соловьёв, А. А. Блок, А. Белый (Б. Н. Бугаев).

Символизм

В области искусства символизм стал течением, которое не предлагает готовых ответов на вечные вопросы, но призывает искать их самостоятельно. Подведем итоги урока.

Это часть интерактивных уроков, созданных образовательной платформой Level One при участии ведущих российских экспертов.

Также доступно еще 500 уроков по 15 различным направлениям — от истории и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus

Эксперт по истории русского искусства, специалист в области искусства

За время урока мы изучали символизм. Давайте еще раз вспомним ключевые моменты.

️ Символизм – одно из ведущих направлений в искусстве на рубеже 19-20 веков. Он задает вопросы, исследует тонкую грань между мирами, но не дает окончательных ответов.

▪️ Возникновение символизма было повлияно усталостью от классического искусства, разочарованием в рациональном познании мира, идеями Фрейда о бессознательном, кризисом духовности и появлением фотографии. Родина символизма – Франция, где он сначала проявился в поэзии.

Основной смысл символизма заключается в символе, который может быть истолкован по-разному. Основные темы – смерть, любовь, грех. Присутствует много открытого эротизма.

Как описывалось, художники экспериментировали с различными техниками и предпочитали пастельные, серовато-голубые оттенки. Техника клуазонизма часто встречается в символизме, и многие использовали старые способы выразительности, такие как живопись темперой на деревянных досках.

Франция. Среди представителей символизма во Франции были Пьер Пюви де Шаванн, группа Наби, Гюстав Моро, Одилон Редон, Эжен Каррьер и группа "Роза и Крест".

Бельгия. В Бельгии символизм представляли Фернан Кнопф и Джеймс Энсор.

Дания. Один из представителей символизма в Дании был Вильгельм Хаммерсхёй.

Швейцария. Символизм в Швейцарии представляли Арнольд Бёклин и Фердинанд Ходлер.

Германия. В Германии символизм был представлен, в частности, Францем фон Штуком.

Символизм в России появился позже, чем во Франции, и здесь развилась отдельная линия исторического символизма, известная как ретроспективизм.

▪️ Многие художники в России пережили период символизма, но ни для кого это не стало основным направлением в их творчестве, кроме Виктора Борисова-Мусатова.

▪️ Другие символисты в России включают объединения "Голубая роза", "Мир искусства", а также Микалоюса Чюрлёниса (Литва тогда была частью Российской империи).

Читать Закрыть —>

текст • 5 мин —>

Норберт Вольф. "Символизм". Альбом о символизме из серии "Малая история искусств" с иллюстрациями Ташен. Представлен общий обзор символизма как художественного течения с множеством иллюстраций, основные художники рассматриваются через анализ их символических произведений.

Вера Крючкова. "Символизм в изобразительном искусстве". Первая отечественная книга, посвященная символизму в изобразительном искусстве. Первая часть анализирует особенности символизма в целом, вторая часть посвящена ведущим художникам Франции и Бельгии.

Тема русского символизма в живописи экспонируется в альбоме издательства «Белый город», подготовленном А. А. Русаковой.

И. Е. Светлов изложил свои мысли о немецком и австрийском символизме в книге, которая является циклом этюдов о выдающихся художниках этого направления. В его работе также анализируется влияние символизма на последующие художественные стили.

Аврил Пайман представляет свой взгляд на историю русского символизма в книге, охватывающей все аспекты культуры Серебряного века. Его рассказ отражает атмосферу того времени и противоречия эпохи.

Читать Закрыть —>

Телеграм-канал Level One

Источник вдохновения, свежие проекты и эксклюзивные подарки для тех, кто подписан на нас

Бельгийские символисты

Вторым значительным центром символистской живописи была Бельгия. В числе бельгийских символистов были такие художники, как Фелисьен Ропс (1833-1898), Ксавье Меллери (1845-1921), Фернан Хнопф (1858-1921), Ян Тоороп (1858-1924), Джеймс Энсор (1860-1949), Жан Дельвиль (1867-1953), Леон Спиллиарт (1881-1946).

Британские символисты

Братство прерафаэлитов оказало значительное влияние на британский символизм, их псевдосредневековый романтизм дал огромный толчок современной исторической живописи. Среди основных представителей прерафаэлитов были:

Ведущий представитель декоративного крыла школы живописи Глазго (1880-1915) Чарльз Ренни Макинтош создал ряд превосходных символистских акварелей, включая "Урожайная луна" (1892) в Шотландии.

Знаки, знаки, знаки

Примером может служить классическое произведение «Желтый Иисус» Поля Гогена, которое является ключом к пониманию символизма. В это время как Иисус, символ жертвенности, страдает на кресте, три крестьянки спокойно работают в поле.

Жертва во имя человечества остается незамеченной. В этой картине присутствуют понятные символы, мистичность и загадочность, к которым так стремятся сторонники этого направления. Религиозные символы им тоже не чужды. Встречаются типичные образы: жизнь и смерть, ангелы и демоны, грустные клоуны и другие подобные персонажи. Часто у героев картин большие, задумчивые глаза.

Каждый символ выражает идеи, к которым человек приходит интуитивно, подсознательно. Цветовая гамма и техника не имеют значения, главное – символика.

Например, картина "Раненый ангел" художника Хуго Симберга из Финляндии олицетворяет оскорбленные надежды и утрату детской наивности. Этот произведение является визитной карточкой северного символизма.

Важно не спутать

Многие области символизма пересекаются с течениями модернизма. Основное различие заключается в том, что модерн был (modern — новый) — художественным направлением в искусстве, которое возникло в конце XIX века и преобладало до начала Первой мировой войны. Его отличительные особенности — декоративность, плавные линии и округлые формы, их гибкость и плавность. В модерне можно найти изобилие орнаментов и узоров, внимание к растительным и природным мотивам, а фигуры будут плоскими, как на плакатах и витражах.

Декоративно-прикладной стиль с четкими правилами и особенностями — это символизм, понятие которого очень широко. Если в модерне главное — увидеть, то в символизме — почувствовать. В этом стиле больше метафор и иносказательности. В целом, символизм формировался на протяжении всей истории человечества, ведь символика была всегда присутствует.

Например, нимб на иконах символизирует святость, а голубь является межнациональным символом мира. Символизм — это всегда таинственность, желание найти ответы на вечные вопросы. Как сказал Лев Троцкий, это "желание забыться, оказаться за пределами добра и зла".

Символизм как стиль в живописи

Символизм – это художественное движение, возникшее в конце 19 и начале 20 века. В живописи его также называют постимпрессионизмом. В период между 1886 и 1900 годами символизм стал доминирующим явлением в искусстве по всей Европе. В России особое влияние на символизм оказал художник Врубель.

Сначала символизм проявился в прозе, поэзии, философии и театре, а затем распространился на музыку и изобразительное искусство. Он тесно связан с романтизмом и во многом был реакцией на натурализм и реализм, а также с мифологией в живописи всех жанров.

Символисты пытались обнаружить глубокий смысл в миражах, вдохновении, разуме, чувствах — точке, где реалисты и натуралисты стремились воплощать реальность во всей её объективности; их стремления фокусировались на передаче идеального образа.

Представители

Список известных символистических художников 19-20 века:

- Густав Моро (1826-1898)

- Арнольд Беклин (1827-1901)

- Ходлер (1853-1918)

- Макс Клингер (1857-1920)

- Поль Гоген (1848-1903)

- Энсор (1860-1949)

- Эдвард Мунк (1863-1944)

- Одилон Редон (1840-1916).

Конструктивизм как новаторское направление в искусстве.

Известные галереи мира домают в своих стенах произведения искусства. Великое значение для России имеет творчество Врубеля.

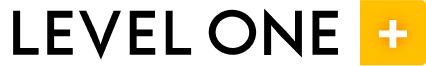

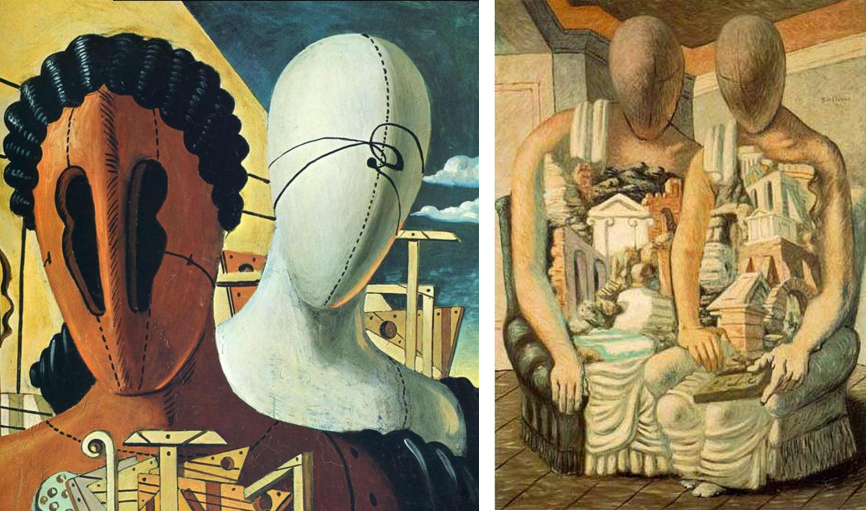

Хотя развитие стиля было недолгим, но оно оказало значительное влияние на немецкое искусство 19 века, а также на развитие искусства в России. Символизм сыграл свою роль в творчестве таких мастеров, как Джорджо де Кирико, Хуан Миро, Пауль Клее, Фрида Кало и Марк Шагал.

В 1990-х годах ряд китайских художников использовали символистические мотивы для выражения политических и социальных неопределенностей, существовавших в их стране, особенно после разгона демонстраций на площади Тяньаньмэнь.

Основные идеи

В 1886 году в французской газете "Le Figaro" была опубликована статья под названием "Le Symbolisme", написанная известным французским поэтом Жаном Мореасом. Согласно его словам, символизм выступал против "прямого смысла и повседневного описания".

Основная цель символизма заключалась в том, чтобы "воплотить идеал в осязаемой форме". В общем, символисты верили, что искусство должно выражать абсолютные истины с помощью метафорических образов и аллегорий, несущих символическое значение.

Художники-символисты 19-20 веков черпали вдохновение из литературы, поэзии, истории, легенд и мифов, а также библейских сюжетов. В своих картинах символисты придавали изображенным предметам мифологический, мистический и эзотерический смысл. Их художественное видение передавало такие темы, как чувства и эмоции, религия, оккультизм, любовь, смерть, болезнь и грех.

История кубизма в живописи

Символизм частично возник как протест против урбанизации и материализма викторианской эпохи, отвергая узкие пределы натурализма. Это был скорее философский, чем живописный стиль. Картины Врубеля, Дельвиля, Рериха и других символистов несли в себе глубокую истину, наряду с реалистами, которые ограничивались лишь внешним видом.

Характерные черты

Отличительные особенности данного стиля заключаются в его новаторстве, стремлении к экспериментам, таинственности, неоднозначности и недосказанности.

Франция

Уникальные черты развития символизма в различных регионах:

Школа символизма во Франции отличается стремлением к синтезу и декадансу. Среди представителей этого направления: Пюви де Шаванн, Гюстав Моро, Одилон Редон, Поль Гоген, Эмиль Бернар, Эдгар Максенс. Известными произведениями являются картины: "Осень", "Сон" (Пюви де Шаванн), "Саломея", "Фаэтон" (Г. Моро), "Циклоп" (О. Редон), "Снежная королева" (Э.

Максенс).

Бельгия

развивалась в традиционной манере. Произведения художников Сюань Жуаня, Чжао Мэнь и Джаоцзи в стиле гохуа отличаются особым восприятием и передачей природы.

Вдохновение Британией

Прерафаэлиты оказали значительное влияние на художественную культуру Британии, их средневековый стиль и возврат к идеалам Возрождения сыграли важную роль в истории местного символизма. Среди выдающихся художников этого времени были Уильям Холман Хант (1827 – 1910), Данте Габриэль Россетти (1828 – 1882), Джон Эверетт Милле (1829 – 1896), и Эдвард Берн-Джонс (1833 – 1898).

Развитие стиля в России

Символизм в России отставал от своего движения в Западной Европе. В этот период творчеством Врубеля, Нестерова, Сомова, Рериха, и Гущина. Развитие русской живописи в этот период связано с художниками Серебряного века в начале 20-го века, временем расцвета модерна в культуре.

Процесс формирования русской философии и поэзии в данном временном периоде происходил в сложное время развития государства. Представители Серебряного века переключили внимание с политических и социальных проблем на мистические и философские. Это ярко отразилось в творчестве Врубеля. Русский символизм наиболее ярко проявился в работах поэтов Серебряного века. Название возникло позже, чем получили популярность творчество поэтов и художников – уже находясь в эмиграции, по аналогии с Золотым веком русской поэзии 19 века.

Основные черты русского символизма – поиск бога, эмоциональность, декадентство. Завершение Серебряного века связано с утверждением советской власти.

Живопись эпохи северного возрождения

Михаил Врубель — один из самых выдающихся художников этого времени. Он занимался различными видами искусства — графикой, театром, живописью, скульптурой. Его влияние на русскую живопись Серебряного века было огромным. Одной из основных работ Врубеля, характеризующих этот период, является картина "Демон сидящий".

На двух выставках "Алая роза" и "Голубая роза" были представлены картины художников Серебряного периода. Первая выставка состоялась в 1904 году в Саратове и была организована членами объединения "Алая роза", которое было создано в конце 19 века. В 1907 году ядро этого объединения превратилось в новое объединение под названием "Голубая роза".

Работы символистов России Серебряного периода отличались особой атмосферностью. Художники стремились выразить суть, а не просто правильную и натуральную форму.