Рентгенологические признаки реактивных изменений в легких у детей могут включать неясность легочных сосудов, увеличение интерстициальной ткани и наличие участков уплотнения, что говорит о воспалительных процессах. Часто такие изменения возникают как ответ на инфекционные заболевания или аллергические реакции, что делает важным их своевременное выявление и адекватное лечение.

Кроме того, можно наблюдать мозаичный рисунок легочной ткани, который свидетельствует о нарушении вентиляции и перфузии, а также возможное увеличение лимфатических узлов на рентгенограммах. Эти изменения требуют внимательного анализа в контексте клинической картины, так как могут указывать на разнообразные заболевания дыхательной системы у детей.

Рентгенологические признаки бронхита у детей

Метод скрытой диагностики – так называемый рентген бронхов у детей, предполагает, что рентгенологические проявления бронхита у детей на снимке будут выражены косвенными, непрямыми симптомами. Ниже будет рассказано об этом подробнее.

Врачи пришли к выводу, что рентгенологические признаки бронхита у детей на снимке прямо зависят от вида воспалительного процесса – обструктивного или рестриктивного.

У ребенка с обструктивным бронхитом происходит блокировка дыхательных путей. В результате определенные части легких не получают достаточно воздуха, а другие становятся переизбыточно воздушными. Реструктивный тип характеризуется расширением стенок и образованием полостей в легких, что на рентгене проявляется в виде воспаления бронхов, вызванного как обструктивными, так и реструктивными нарушениями.

Рентгенологические признаки бронхита у детей – основные признаки

При анализе рентгеновского снимка врач-рентгенолог в первую очередь обращает внимание на следующие признаки:

• степень видимости зон сморщивания легочной ткани и тканей бронхов; • наличие небольших областей инфильтрации, где наблюдается накопление излишней жидкости в легких; • изменения и деформации в рисунке легких и бронхов, такие как искажение мелкой васкулярной сетки; • увеличение размеров корня легких и бронхов, их деформация; • нечеткий контур обоих или одного легкого, толстые стенки бронхов.

При запущенных формах заболеваний и серьезных проблемах с бронхами рентгенолог на снимках увидит признаки эмфиземы.

• на рентгеновском снимке можно увидеть области, где сосудистая сеть отсутствует полностью; • структура бронхов и легких будет значительно нарушена; • наблюдаются пузырьки в легких и бронхах, особенно в их нижней части, содержащие избыточное количество воздуха.

В большинстве случаев рентгенологи описывают деформацию бронхов и легких, усиленный легочный и бронхиальный рисунок, а также диагностируют пневмосклероз. Другими словами, из-за отека и воспаления легких стенки бронхов будут искажены. При помощи рентгеновского снимка врачи определяют локализацию и размер патологии в бронхах, а также степень ее развития.

Игорь Валерьевич Долгаров

Рентгенологические признаки реактивных изменений в легких у детей

Одна из самых серьезных проблем в раннем неонатальном периоде — это нарушения дыхания у недоношенных детей, которые являются ведущей причиной смерти детей в раннем возрасте. Синдром дыхательных расстройств (СДР) развивается у детей в первые часы и дни жизни из-за неспособности легких, обусловленной патологическими процессами неинфекционной природы в легочной ткани, часто сопровождающимися или усложняющимися пневмонией.

Исследование проведенное специалистами кафедры общей хирургии, лучевой диагностики и терапии Самаркандского государственного медицинского института имело целью выявление рентгенологических критериев степени тяжести СДР при пневмонии новорожденных детей в зависимости от срока гестации при рождении.

В рамках исследования было проведено обследование 100 новорожденных пациентов: 50 детей, родившихся в срок, и 50 детей, родившихся недоношенными I и II степени. Рентгенография грудной клетки была проведена в различных проекциях, включая прямые, боковые и вертикальное положение, с соблюдением следующих технических параметров: напряжение тока составляло 50-55 кВ, сила тока – 100-150 мА, время выдержки – 0,03-0,04 секунды.

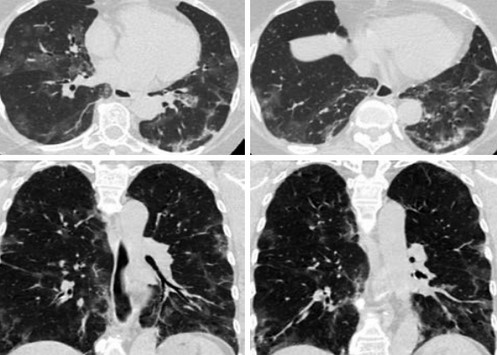

У детей, рожденных с недоношенностью, чаще всего наблюдались скопления очаговых теней, которые проявлялись ограниченными затемнениями мозаичной структуры с преимущественной локализацией в отдельных сегментах, не успевших полностью развиться. Мелкие очаговые затемнения, широко распространенные и имеющие тенденцию к объединению, часто сочетались с мультифокальными выпуклостями.

Если у полносрочно рожденных детей тени были слабой интенсивности, то у детей с недоношенностью в 60% случаев были видны мелкие тени высокой плотности, характерные для ателектатических долей, что свидетельствовало о развитии пневмонии на фоне пневмопатии.

Исследование рентгенологического изображения легких показало, что у некоторой части недоношенных детей наблюдается уменьшение сосудистого рисунка из-за их незрелости (36%).

При оценке состояния корней легких в (20%) случаев не удалось выявить их рисунок из-за усиленной тени в средостении и дополнительной тени в прикорневой зоне из-за вовлечения интерстициальной ткани (72%). Структура корня резко изменялась (80%), если очаговые тени находились в сегментах, где проекция совпадала с корнем и прикорневой зоной.

При рентгенологическом анализе сочетаний различных форм пульмонологической патологии был выделен вариант рентгенологической верификации изменений в зависимости от тяжести проявлений и выраженности признаков при воспалительном процессе на фоне незрелости легочной ткани.

Симптомы легкости I степени:

· умеренное снижение пневматизации; · милиарная пятнистость; · ограниченные слабоинтенсивные тени; · нодозно-ретикулярная сетка (расплывчатая); «воздушная бронхограмма» различима.

Симптомы легкости II степени: · снижение пневматизации; · грубые, беспорядочно разбросанные участки уплотнений легочной ткани; · нодозно-ретикулярная сетка; «воздушные бронхограммы».

Симптомы легкости III степени: · выраженное снижение пневматизации («матовое стекло»); · сглаживание легочно-диафрагмальной и легочно-сердечной границы (симптом «силуэта»); · «воздушные бронхограммы».

Симптомы легкости IV степени: · «белые легкие».

Использование рентгенографии позволяет проанализировать механизм и индивидуальный прогноз изменений в легких, помогает разработать тактику лечения, которая может предотвратить необратимые изменения в легких, хроническую дыхательную недостаточность, бронхообструктивный синдром и бронхолегочную дисплазию у детей старшего возраста.

Оценка тяжести СДР при воспалении легких новорожденных при помощи рентгенологического метода является удобным, поскольку он неинвазивный, лучевая нагрузка на пациента минимальна, он обладает широким спектром показателей и предоставляет достаточно информации о морфологических данных, что позволяет своевременно скорректировать комплексное лечение в случае риска СДР.

В работе детского инфекционного стационара Клиники № 3 ГИКБ г. Казани возникает серьезная проблема — осложнения со стороны бронхо-легочной системы у детей, в частности пневмонии.

Проведенный анализ показал, что наиболее распространенными осложнениями острых респираторно-вирусных заболеваний у маленьких детей являются: острая пневмония, бронхиолит, обструктивный бронхит.

Рентгенодиагностика воспалительных заболеваний легких у маленьких детей представляет определенные трудности из-за изменений в сосудистом рисунке, которые происходят в первые дни заболевания и быстро исчезают. Одним из основных рентгенологических признаков бронхопневмонии считается появление мелких теней средней или слабой интенсивности размером от 0,3 до 1,5 см. У детей раннего возраста в начальной стадии бронхопневмония чаще односторонняя, и тени на рентгенограмме обычно ограничиваются одним сегментом легких. При прогрессировании воспалительного процесса тени распространяются на соседние сегменты и на противоположное легкое.

Пневмонии отличаются разнообразием форм, продолжительностью течения, осложнений и исходов. Рентгенологически они выглядят как треугольная тень с четкими границами, прилегающими к междолевой щели и примыкающему сегменту легкого. Также наблюдается реакция плевры в виде линейных полос и расширение корня легкого. Самые частые осложнения — ателектазы и плевриты.

Особое внимание среди инфекций, возникающих у новорожденных в госпитале, заслуживают пневмонии, которые развиваются при использовании искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Их частота превышает 50% и зависит от длительности применения ИВЛ, морфо-функциональной зрелости ребенка и характера основного заболевания, вызвавшего необходимость в ИВЛ. Такие пневмонии отличаются тяжелым течением, обширным воспалительным процессом в легких, частым развитием ателектазов, бронхообструктивным синдромом и бронхо-легочной дисплазией. Высокий риск возникновения данных заболеваний обусловлен более удобным путем проникновения микроорганизмов в нижние дыхательные пути за счет наличия интубационной трубки, воздействия механических факторов, приводящих к растяжению и разрыву альвеол.

Дети, подвергающиеся воздушно-капельным инфекциям (коклюш, герпевирусная инфекция, скарлатина, дифтерия и другие), при неправильной госпитализации, сталкиваются с осложнениями в 60% случаев. При коклюше у непривитых детей с дополнительными заболеваниями, такими как гипотрофия, анемия, поражение ЦНС, были замечены бронхиты, бронхиолиты, пневмонии и ателектазы.

У детей до 1 года, пневмония при коклюше составляла почти 90% в возрасте до 6 месяцев. В 40% случаев коклюш протекал в виде смешанной инфекции (ОРВИ, герпетическая инфекция). Рентгенологические признаки пневмонии при коклюше включают инфильтративные тени на фоне рассеянности и усиленного легочного рисунка.

Очаги инфильтрации разнообразной формы и размеров в основном находятся в близлежащих к корешкам отделах и вдоль бронхо-сосудистых группировок, а у младенцев в верхних частях легких. Впоследствии особенно у младенцев могут возникать очаги объединительного типа. Процесс выздоровления от воспаления легких происходит очень медленно.

Ателектазы в сегментарных, субсегментарных и долевых частях имеют особое значение при коклюше. Они встречаются чаще в правой средней и язычковой части левой верхней долей, а В нижних долях легких. Ателектазы могут сохраняться в течение 1-1,5 месяцев. Рентгенологическое исследование является основным методом выявления ателектазов.

В настоящее время достоверно доказана защитная функция нормальной кишечной микрофлоры и ее влияние на иммунную систему. Клинические и рентгенологические изменения в легких возникают вследствие нарушения микробиоценоза кишечника, что проявляется выявлением следующих микроорганизмов: Staphylococcus aureus — 43,5%, Klebsiella pneumoniae — 29%, микробы рода протея — 14%, Pseudomonas aeruginosa — 13%, Esherichia coli — 12,9%. Увеличение числа условно-патогенной микрофлоры в кишечнике (до lg 5-8) способствует увеличению общей чувствительности организма. Это может привести к развитию атопических дерматитов и инфекционно-аллергического бронхита. Тяжесть изменений в дыхательной системе усугубляется добавлением смешанных инфекций в условиях стационара.

Поэтому, при различных инфекционных заболеваниях у детей происходят изменения в работе дыхательной системы различной степени тяжести. У новорожденных эти изменения зависят от акушерского анамнеза и раннего неонатального периода, от гестационного возраста и степени зрелости, а у детей раннего возраста — от тяжести инфекционной патологии, своевременной госпитализации и преморбидного фона с нарушением биоценоза кишечника. В раннем детском возрасте наиболее распространена бронхопневмония при острых респираторных инфекциях.

У детей с серьезными инфекциями часто встречаются сегментарные и полисегментарные пневмонии, которые имеют длительное течение и развиваются при наличии отягощенного анамнеза. Пневмонии, возникающие в условиях ИВЛ, характеризуются распространенным воспалительным процессом в легких и тяжелым течением. Пневмонии, развивающиеся при коклюше, часто приводят к развитию ателектазов. В случае инфекционных заболеваний течение пневмоний часто усугубляется наличием микст инфекции.

Работа была представлена на IV научной конференции с международным участием "Практикующий врач", которая проходила с 3 по 10 сентября 2005 года в Римини, Италия. Поступила в редакцию 21 июля 2005 года.

Легочный туберкулез может проявляться в различных клинических формах. Это:

- Ранняя и хроническая туберкулезная интоксикация — это форма заболевания, характеризующаяся отсутствием характерных морфологических изменений в легких и других органах, с присутствием симптомов интоксикации и значительным увеличением периферических лимфоузлов. При правильной диагностике прогноз благоприятный. У детей грудного и раннего возраста тяжелая туберкулезная интоксикация может протекать с развитием локальных и генерализованных форм болезни.

- Первичный туберкулезный комплекс — локальная форма с воспалительными изменениями в легких, лимфоузлах и соединяющих их лимфатических сосудах. Характерные изменения уже видны на рентгенограммах.

Различают следующие формы в зависимости от особенностей туберкулезного процесса:

- У детей с очаговым туберкулезом в легких присутствуют четко отграниченные образования с диаметром менее 10 мм.

- Распространенный туберкулез у детей возникает из-за распространения микроорганизмов с выраженным поражением легких и других органов.

- Инфильтративный туберкулез легких у детей характеризуется обнаружением воспалительных фокусов в основном экссудативного характера с размером более 10 мм и признаками казеозного некроза.

- Кавернозный туберкулез характеризуется наличием сформировавшейся каверны, но отсутствием выраженных фиброзных изменений в окружающих тканях.

- Острый милиарный туберкулез легких у детей — это серьезное заболевание, которое характеризуется резким началом с быстрым усилением симптомов. При рентгеноскопии легких можно заметить характерные изменения: мелкие очаги болезни распространяются от верхушек до основания легких. Часто это сопровождается поражением органов брюшной полости и мозговых оболочек, так как инфекция распространяется по всему организму через кровь и лимфу. Эта форма болезни чаще всего проявляется у маленьких детей.

Ранние симптомы туберкулеза легких у детей

В зависимости от формы протекания туберкулеза легких у ребенка, проявления могут различаться. По большей части, начальные признаки туберкулеза легких у детей обычно связаны с туберкулезной интоксикацией и включают в себя:

- ухудшение общего состояния;

- повышение температуры тела до 37,1—38°;

- потерю аппетита;

- раздражительность;

- головные боли;

- тахикардию.

При отсутствии лечения в дальнейшем могут появиться более характерные симптомы туберкулеза легких у детей:

- сухой кашель или кашель с отделением скудной мокроты;

- боль в груди;

- потливость, особенно ночью;

- небольшое увеличение некоторых лимфоузлов.

Преимущества рентгенографии

Этот процесс происходит очень быстро, и результат появляется на экране компьютера всего за несколько секунд. Кроме того, рентгенологическое исследование имеет ряд преимуществ:

- безопасность для пациента;

- возможность установить точный диагноз в сомнительных случаях благодаря предварительному контрастированию;

- малое количество противопоказаний;

- возможность получить дополнительную информацию в процессе исследования при помощи специального программного обеспечения.

Таким образом, если в ходе рентгенологического исследования врач ставит диагноз "усиление легочного рисунка", не стоит сразу паниковать, так как это не всегда указывает на серьезное заболевание. Возможно, произошла ошибка при исследовании.

Частые вопросы

Каково значение усиления легочного рисунка на рентгенограмме?

Увеличение легочного рисунка на рентгенограмме указывает на увеличение видимости сосудов и бронхов в легких. Это может быть признаком различных патологических состояний, таких как воспаление, застой, опухоль и другие.

Какие причины могут вызывать усиление легочного рисунка на рентгене?

Повышение контрастности легочного рисунка на рентгенограмме может быть вызвано разнообразными факторами, такими как бронхит, пневмония, астма, сердечная недостаточность, опухоль легких или иные заболевания. Также увеличение четкости легочного рисунка может быть временным явлением после физических нагрузок или при наличии жидкости в легких.

Рентгеновский снимок часто позволяет врачу-радиологу выявить усиление легочного рисунка, что проявляется увеличением видимости сосудов и бронхов. Для точного определения диагноза могут потребоваться дополнительные методы исследования, такие как компьютерная томография или магнитно-резонансная томография.

Безопасна ли рентгенодиагностика?

Несмотря на то, что пациент подвергается определенному воздействию радиации, рентгенологическое обследование остается абсолютно безопасным. Кроме того, то, что оно еще и недорогое, делает этот метод визуализации оптимальным для большинства пациентов.

Доступность данного метода не означает его необузданного использования, и необходимость повторного обследования не всегда является абсолютным показанием к повторной процедуре.

Иногда врачи предпочитают использовать другие методы для исследования легких, вместо цифровой рентгенографии. Однако любое облучение, получаемое при проведении медицинских процедур, должно учитываться и суммироваться, чтобы исключить возможность нанесения вреда здоровью человека. Несмотря на это, каждый человек должен самостоятельно заботиться о своем здоровье и обязательно сообщать лечащему врачу о любых проведенных обследованиях по собственной инициативе.

Преимущества рентгенографии очевидны

Сделать аппаратный рентгеновский диагноз на сегодняшний день легко и быстро. Нет необходимости тратить время на ожидание обработки и сушки пленки — результат можно увидеть на экране компьютера всего за несколько секунд. Это значительно упрощает процесс диагностики и делает его более оперативным. Кроме того, аппаратное рентгенологическое обследование имеет множество преимуществ:

- Гарантированная безопасность для пациента.

- Возможность исследования любого органа или части тела.

- Предварительное контрастирование позволяет установить точный диагноз в сомнительных случаях.

- Минимальное количество противопоказаний.

- Низкая стоимость – в большинстве случаев пациент не платит за снимок.

- Оцифровка позволяет сохранять результаты для динамической оценки состояния пациента.

- Возможность получения дополнительной информации в процессе исследования с применением специального программного обеспечения.

Несмотря на все преимущества, рентгенография имеет некоторые недостатки и противопоказания. Например, беременным женщинам не рекомендуется проводить такое исследование. Хотя современные аппараты и средства защиты от ионизирующей радиации позволяют проводить рентгенографию беременным женщинам в строго ограниченных случаях, с обязательной защитой живота. Еще одним недостатком является не самое высокое разрешение получаемых снимков – современные методы томографии позволяют выявлять патологии более точно.

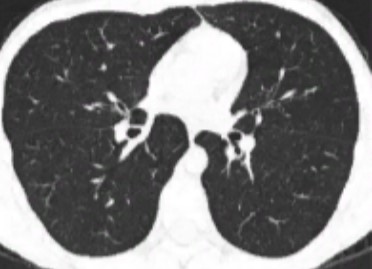

Ретикулярные изменения на КТ при коронавирусе

Признаки тяжелой пневмонии вирусной (COVID-19) этиологии включают в себя множественные уплотнения, расположенные субплеврально, паттерны “матового стекла” и “булыжной мостовой”, а также ретикулярные изменения.

Компьютерную томографию грудной клетки рекомендуется проводить при подозрении на поражение паренхимы легких коронавирусной инфекцией, обычно на пятые сутки от начала заболевания. Положительный ПЦР-тест на РНК вируса при достаточной сатурации, удовлетворительном состоянии пациента и нормальной аускультативной картине не является основанием для проведения КТ.

На поздних этапах развития тяжелой коронавирусной пневмонии (КТ-4) можно обнаружить субплевральные ретикулярные (сетчатые) изменения в сочетании с паттерном “матового стекла”, участками консолидации и утолщением междолькового интерстиция по типу булыжной мостовой.

Лечение при ретикулярных изменениях на КТ

Обычная анатомия лёгких

Специфическое лечение не предусмотрено. Процесс лечения зависит от причины, вызвавшей ретикулярные изменения, и степени их выраженности, а также перспектив прогрессирования патологического процесса.

Метастазирование в лёгкие подразумевает применение неоадъювантной (предоперационной) химио- или лучевой терапии для уменьшения размеров опухолей.

При поствоспалительной дегенерации паренхимы и развитии пневмосклероза лечащий врач-пульмонолог может назначить:

- глюкокортикостероиды;

- антибактериальные и противомикробные препараты;

- средства, улучшающие кровообращение;

- противовирусные;

- отхаркивающие;

- бронхоспазмолитики;

- поливитаминные комплексы;

- противофиброзные и прочее.

Курс лечения может занять от 6 до 12 месяцев.

- лечебно-оздоровительные процедуры;

- специальные дыхательные упражнения;

- термальное лечение.

В медицинском центре "Магнит" в Санкт-Петербурге возможно провести КТ органов грудной клетки на мультиспиральном томографе Siemens (Германия) с высокой скоростью сканирования. Максимальный вес пациента — 150 кг. Необходимо предоставить направление врача с указанием целей обследования. Предварительная запись осуществляется по телефону: 8 (812) 407-32-31.