Учет региональных особенностей возникновения и развития economic процессов в России обусловлен значительными географическими факторами. Например, наличие природных ресурсов, климатические условия и расстояние до основных рынков влияют на специфику экономики каждого субъекта. Это приводит к формированию уникальных экономических моделей, адаптированных к местным условиям.

Кроме того, культурные и социальные аспекты также играют важную роль в развитии регионов. Местные традиции, уровень образования и уникальные социальные связи формируют спрос и предложение на рынке, что, в свою очередь, определяет направления экономического роста и благосостояния населения в каждом конкретном регионе.

Региональные особенности социально-экономического развития; типы регионов

Развитие региона — это сложный и многоаспектный процесс, который обычно изучается с точки зрения комплекса различных социальных и экономических целей. Даже если мы говорим только об экономическом развитии, его всегда рассматривают вместе с социальным развитием.

Социально-экономическое развитие включает в себя такие аспекты, как:

• увеличение производства и доходов;

• изменения в институциональных, социальных и административных структурах общества;

• изменения в общественном сознании;

• изменения в традициях и обычаях.

В настоящее время основной целью большинства стран мира и их регионов является улучшение качества жизни населения. Поэтому процесс развития включает в себя три основные составляющие:

• увеличение доходов, улучшение здоровья и образования населения;

• создание условий для роста самоуважения людей через формирование социальной, политической, экономической и институциональной систем, ориентированных на уважение человеческого достоинства;

• увеличение степени свободы людей, включая их экономическую свободу

Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются при оценках социально-экономического развития, однако в последнее время им придается все большее значение в экономической науке и политической практике.

Развитие каждого региона — это сложный процесс, который имеет множество целей и критериев. Например, развитие Бурятии, Калининградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы имеет свои особенности, которые зависят от исходного уровня развития, производственной структуры, географического положения и других факторов.

Социально-экономическое развитие региона может иметь разные цели, такие как улучшение уровня доходов, образования, питания и здравоохранения, снижение уровня бедности, улучшение окружающей среды, обеспечение равенства возможностей, расширение личной свободы и развитие культурной жизни. Некоторые из этих целей могут быть похожими, но в разных условиях они имеют существенные отличия.

При ограниченных ресурсах, их можно направить на развитие здравоохранения или на охрану окружающей среды. Возникает противоречие между целями развития. В то же время, очевидно, что чем чище будет окружающая среда, тем здоровее будет население, и тем больше будет достигнута конечная цель — здоровье людей. Поэтому в данном случае противоречие между целями не является абсолютно неразрешимым. Однако в других случаях противоречие целей развития требует особого внимания и специальных методов разрешения.

Для достижения целей развития регионов создаётся система критериев (характеристик развития) и показателей, которые измеряют эти критерии. Несмотря на различия между странами и регионами в иерархии ценностей и целях развития, международные организации оценивают степень развития стран и регионов по универсальным интегральным показателям. Один из таких показателей — индекс развития человека, разработанный в рамках Программы развития ООН. Этот показатель ранжирует страны по возрастанию от 0 до 1. Для его расчета используются три показателя экономического развития:

• ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

• интеллектуальный потенциал (грамотность взрослого населения и средняя продолжительность обучения);

• величина душевого дохода с учетом покупательной способности валюты и снижения предельной полезности дохода

При сравнении регионов, так же как и в международном анализе, можно применять индекс человеческого развития и другие подобные показатели.

В дополнение к общим показателям развития также можно использовать и отдельные частные показатели развития региона. Например:

Стратегический план развития

Целесообразно определять долгосрочные и краткосрочные цели экономического развития страны. Долгосрочные цели включают в себя создание высококвалифицированных рабочих мест для будущих поколений, повышение уровня жизни всех граждан, включая здравоохранение, образование и культуру. В то время как краткосрочные цели могут включать в себя преодоление экономического кризиса и достижение конкретных цифр по росту национального дохода в следующем году, квартале, месяце и т. д. Долгосрочные и краткосрочные цели имеют существенные различия в своем содержании, а также требуют различных мер для их достижения.

В целях разработки национальной экономической политики существует несколько типов регионизации.

2) Мезорегионализация — это разделение регионов в соответствии с административной структурой Федерации, представляющее собой независимые хозяйственные системы. Существует более детальная мезорегионализация — выделение хозяйственных систем подрайонов с общей специализацией и тесными хозяйственными связями;

3) Микрорегионализация — это выделение уровня местного самоуправления и соответствующих сельских, городских административных районов, общая численность которых составляет 4 тыс. человек. Они являются первичным уровнем национальной экономики как целостной системы.

Социально-экономические, этнокультурные и иные характеристики регионов Российской Федерации. Социально-экономическая типологизация субъектов Российской Федерации

Экономика в любом обществе зависит от действий государства, так как оно заботится о социальной защите своих граждан. Если же оно не выполняет своих обязанностей, то оно утрачивает свою суть. Главная цель государства, даже в условиях рыночной экономики, заключается в поддержании экономического роста и создании благоприятных политических и правовых условий для этого.

Важность вопроса о социально-экономических основах государства, включая федеративное государство, становится очевидной. Принципы экономического развития и экономических отношений в рамках федеративных отношений имеют свои особенности. В литературе применяются термины "регион", "экономический район" и теперь "федеральный округ". Регион в системе федеративных отношений часто рассматривается как "субъект федерации" и "экономический район". Классификация российских регионов осуществляется на основе социально-экономического положения, природно-климатических условий, перспектив развития и потенциала.

Необходимо исследовать социально-экономическую типологию субъектов Российской Федерации с точки зрения формирования региональной политики.

Долгое время борьбы с экономикой Советского Союза в попытках сократить различия в уровнях социально-экономического развития не принесло желаемых результатов. Однако в период перестройки и проведения реформ разрыв между наиболее развитыми и менее развитыми регионами страны только увеличивался: с 2,3 раза в 1990 году до 5,2 раза в 2001 году. Эта разница затрагивала не только общий уровень социально-экономического развития, но также и производственный потенциал, природные ресурсы, кадры, структуру производства, геологическое положение и инфраструктуру. Исходя из этих факторов, субъекты Федерации были разделены на восемь групп.

При разработке региональной политики Российской Федерации учитывается неоднородность социально-экономического пространства, географические, климатические и этнокультурные особенности отдельных территорий для выравнивания благосостояния граждан. Однако следует отметить, что региональная политика в значительной степени определяется федеральными принципами развития приоритетных направлений.

Развитие федеративных отношений является основной задачей органов власти. Оно направлено на совершенствование территориального разделения труда, размещение производительных сил, укрепление единого экономического и правового пространства, установление единых стандартов социальной защиты граждан, определение приоритетов регионального развития, регулирование межнациональных связей, развитие самобытных народов России и их единства и т. д.

Студопедия.Орг — 2014-2024 годы. Студопедия не является создателем размещенных материалов, но предоставляет возможность их бесплатного использования (0.008 секунд).

Лекция № 2. Региональное развитие России

В России мало стран, где география так сильно влияет на общественную жизнь. Разработка эффективной региональной стратегии для такой страны невозможно без учета ее географических особенностей. Они могут быть разделены на две группы: исконные (культурные, природные) и временные (наследие новейшей истории).

Исконные особенности

1. Огромная территория — Россия остается самой большой страной в мире. Это может быть позитивным фактором для развития (обилие ресурсов, разнообразие условий), а также негативным (низкая плотность населения, трудности взаимодействия частей, большие расстояния).

2. Страна Россия находится в суровом северо-восточном углу Евразии, где три четверти ее территории покрыты тундрой и тайгой на вечной мерзлоте. Лишь пятая часть пригодна для сельского хозяйства, и даже половина этой части находится в зоне рискованного земледелия. Почти все прилегающие моря замерзают, границы, проходящие по горам и густым лесам, практически безлюдны, что создает впечатление страны, изолированной от соседей природой.

3. Население страны сосредоточено в европейской части, которая занимает лишь 1/4 территории, в то время как 3/4 жителей здесь. Огромное пространство от Урала до Дальнего Востока занимает всего лишь четверть населения. Основные природные ресурсы, за которые так известна Россия, располагаются в далеких районах Сибири и Крайнего Севера, далеко от основных центров экономической активности.

4. Узкая полоса земли, примыкающая к южной границе и протянувшаяся на десятки тысяч километров с запада на восток, является «одномерной» частью страны.

За Уралом, эта территория почти не имеет глубины. Это обстоятельство, а также различия в размещении, только усугубляют отрицательное влияние больших расстояний.

- Противоречивость географии отражается в гармонии природы с однообразием длинной зоны обитания; отсутствии гор, препятствующих связи, — сдержанным «поперченностью» рек и хребтов, например, Урала в этой полосе; многообразие народов сочетается с преобладанием одного наибольшего по численности; жесткий государственный централизм сочетается с традиционной автономией отдаленных окраин, а неравенство в уровне и характере экономического развития (от пост- до индустриального) — с общим господством типичного советского наследия.

- Сложность территориальной структуры выражается в сочетании простоты и хаоса. Здесь действуют два правила.

Во-первых, выделяется закономерность "центр — периферия" — сосредоточение жизни в крупных городах, уменьшение плотности населения, экономической активности, инноваций и прочего по мере удаления от этих центров. Это особенно отчетливо проявляется в России с увеличением расстояния от Москвы, но часто происходит и на других уровнях — в пределах региона и отдельного района. Поэтому общая картина становится мозаичной и беспорядочной. Во-вторых, часто отсутствует средний масштаб: легко различимы крупные части, например, Сибирь или Урал (макромасштаб), каждый житель хорошо знает свой регион (микромасштаб), но различение районов промежуточного уровня, например, Мещеры или Поморья, встречается крайне редко. Это правило иногда действует и на других уровнях (легко выделить два-три крупных района в Москве и много уникальных кварталов, но сложно разделить ее на 10-20 четких частей). Все это значительно усложняет территориальную организацию общественной жизни.

- Аспатиальность в культуре относится к ослабленной реакции на пространство в русской культуре, что проявляется в слабом чувстве расстояния, границ и места. Это связано с особенностями природы, так как расстояния слишком велики, и природные рубежи не очень выражены.

- Окостенение административно-территориальных границ представляет собой ситуацию, когда все виды общественной жизни ограничены рамками границ областей и республик, превращая их в своеобразные "китайские стены". При этом эти границы легко различимы даже из космоса, так как на них четко просматриваются сети местных автодорог, практически все они заросли густыми лесами.

- Буквально в каждой области существуют огромные территориальные различия — в экономике, в социальной сфере и даже в политике. Например, в 1990 году, перед началом реформ, средний доход на душу населения для потребления варьировался от 4 тыс. рублей в Москве до 1,3 тыс. рублей в Дагестане. Различия в основных социальных показателях в 3-4 раза были нормой. Это не удивительно для страны с рыночной экономикой, но маловероятно в стране, чьи правители провозглашали равенство основным принципом государства. Экономические различия также были огромными: в производительности труда, благосостоянии, инвестициях, военной направленности производства и так далее. К моменту начала реформ в России существовали регионы, находившиеся на разных этапах общественного развития — от доиндустриальных (как, например, Тува или Дагестан) до постиндустриальных (Москва, Ленинград).

Как учитываются региональные особенности при формировании экономической политики в социальном государстве

Исторически сложившаяся разнообразность экономического пространства в России значительно влияет на развитие территориально-административной структуры, экономики, стратегию институциональных изменений и региональную политику. Поэтому вопросы регионально-экономической политики субъектов Федерации имеют важное значение с различных точек зрения.

Скачать файл (размер — 25.18 Кб)

Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский университет экономики и управления "НИНХ"

Кафедра политологии и истории

Тема: "Учет региональных особенностей в формировании экономической политики социального государства".

Маргарита Владимировна Куроптева

Преподаватель: Галина Борисовна Поломошнова

Историческая неоднородность экономического пространства России оказывает существенное влияние на территориально-административное устройство, экономическую структуру, эффективность экономики, стратегию институциональных преобразований и региональную политику. Поэтому вопрос регионально-экономической политики субъекта Федерации имеет важное значение с различных точек зрения.

Важной задачей современных исследований является проблема улучшения экономической политики регионального уровня в субъекте Федерации. Решение этой проблемы приходит в условиях формирования системы управления экономикой Российской Федерации, когда еще не определены полномочия, адекватное распределение бюджетных ресурсов и разрешение противоречий между правовыми полномочиями различных территориальных образований и их экономическими возможностями.

Поэтому возникла необходимость исследования проблем субфедеральной политики с целью повышения социально-экономического развития регионов и муниципальных образований, обеспечения их экономического роста, а также научного обоснования приоритетов пространственного социально-экономического развития в условиях увеличения межрегиональной конкуренции, перехода к новой системе управления, усиления инновационной направленности экономики, активизации предпринимательской деятельности и обеспечения устойчивого развития регионов.

В специальной литературе изучаются два уровня региональной политики: федеральный и субфедеральный (субрегиональный). Они отличаются друг от друга по объектам и субъектам регулирования, масштабам решаемых задач и используемым методам. На федеральном уровне основное внимание уделяется межрегиональным неравенствам, а на субфедеральном (субрегиональном) — внутрирегиональным.

При проведении исследования региональной экономической политики особое внимание уделяется ряду аспектов: взаимосвязи между различными элементами региональной среды, обеспечение всестороннего социально-экономического развития, согласование интересов государства и регионов, комплексное решение проблем социально-экономического развития, основанное на использовании их конкурентных преимуществ, а также обозрение региональных аспектов различных политик, взаимодействие интеграции и самостоятельности регионов в общем экономическом пространстве, а также различия в социальном и экономическом развитии регионов.

Помимо вышеперечисленного, в ходе анализа данной темы я выявила еще ряд особенностей, которые, по моему мнению, также оказывают влияние на региональную экономическую политику и в дальнейшем на экономическую политику в целом на уровне государства.

В этой статье будет рассмотрено несколько ключевых аспектов, оказывающих влияние на экономическую политику региона в условиях социального государства, приведены соответствующие примеры.

Среди них особое внимание будет уделено организационным и финансовым аспектам (подход к территориальному развитию на субрегиональном уровне).

Основной целью данного подхода является создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы, увеличение заработной платы, развитие малого и среднего бизнеса, решение проблем с жильем населения и обеспечение их жильем, включая помощь в жилищном строительстве, улучшение инфраструктуры земельных участков и эффективное их использование.

Реализация этих мероприятий позволит муниципальным образованиям стать финансово самостоятельными и обеспечить бюджетную автономию. 4

По моему мнению, такой подход не приведет к достижению необходимых результатов. Все усилия направлены только на формальности. Я убежден, что регион среднего уровня не отличается от области или края. Это приведет только к созданию лишней административной структуры, которая, по моему мнению, абсолютно бесполезна, так как в областях есть федеральные органы власти, а в городах — муниципальные. Цели такого подхода, безусловно, имеют важное значение для наших регионов, но основной задачей является жесткий контроль за действиями органов местных властей и борьба с коррупцией, которая, к сожалению, присутствует в нашем обществе.

Еще одна особенность заключается в развитии конкурентоспособности регионов.

При рассмотрении данной особенности, возникает желание связать ее с формированием молодежной политики, поскольку проблемы молодежи и особенности развития конкурентоспособных регионов, на мой взгляд, имеют серьезные точки соприкосновения. Основная проблема заключается в сохраняющейся тенденции оттока населения из регионов с неблагоприятными социально-экономическими условиями. В результате это приводит к усилению территориального неравенства в России.

Почему я решила объединить эти проблемы? В настоящее время большое количество выпускников школ выбирают для себя учебные заведения не в своем регионе, а в регионах с высоким уровнем социально-экономического развития. И это объяснимо — регионы с развитой экономикой предоставляют больше перспектив, и молодые люди, получая образование там, имеют больше возможностей и преимуществ по сравнению с ребятами, учащимися в "отсталых" регионах. По моему мнению, это естественный процесс, и каждый имеет право выбирать, где учиться, общаться, развиваться, и в будущем строить свою самостоятельную жизнь. Экономически и социально развитые регионы способны предоставить молодым людям множество возможностей.

Когда речь идет о конкурентоспособности, многие граждане, помимо абитуриентов и студентов, решают сменить место жительства и уехать из "бедных" регионов в "богатые". Такое решение обусловлено низким уровнем социально-экономической политики — отсутствием рабочих мест, низкой заработной платой, отсутствием условий для развития бизнеса, невозможностью получить качественное образование (включая повышение квалификации) и многим другим. Однако принимаемые меры, такие как выравнивание бюджетной обеспеченности регионов путем передачи регулирующих доходов из центрального уровня в бюджеты субъектов Российской Федерации, не приводят к желаемым результатам!

Изучив обширный объем литературы, я пришла к выводу, что развитие конкурентоспособности регионов может стать одной из предпосылок устранения экономической диспропорции. Существует несколько подходов к развитию регионального конкурентного преимущества. Я считаю, что объединение и согласование различных концепций могут способствовать развитию конкурентных преимуществ регионов. Это, в свою очередь, может стать одной из причин снижения массовой миграции в нашей стране.

Например, в Китае основным способом предотвращения массовой миграции и увеличения конкурентоспособности является, можно сказать, принудительный. Власти создают все условия, чтобы гражданин не мог свободно переезжать из одного города в другой.

По моему мнению, это крайне бесчеловечно, каждому должно быть позволено выбирать свое место жительства в любом месте. И никто не имеет права нарушать человеческие права того, кто находится за пределами своего родного города.

Следующий важный аспект — демографическая ситуация в регионе. Несмотря на то что основное значение демографического фактора среди региональных подсистем признается всеми, в условиях практически постоянных финансово-экономических кризисов и процессов стагфляции внимание к негативному состоянию демографической ситуации в регионе недостаточно. Предпринятые властными структурами разного уровня меры по улучшению демографической ситуации не привели к преодолению сокращения численности русского населения в регионах. Восстановление нормального демографического развития российских территорий является наиболее сложной задачей из всего комплекса региональных проблем, поскольку как настоящее, так и будущее регионов связано с проблемами количества и качества населения, обусловленными низкой рождаемостью в сочетании с ухудшением здоровья, уменьшением продолжительности жизни населения.

Безусловно, данная проблема имеет огромное значение для формирования экономической политики в социальном государстве. Уровень развития региона и страны в целом зависит исключительно от людей. Если отсутствует оптимальный режим воспроизводства населения и медицинское обслуживание слабо развито, экономического развития в этом регионе не произойдет.

В моей работе описаны только основные аспекты формирования экономики на региональном уровне.

Я надеюсь, что все программы и методы их регулирования будут обязательно внедрены, и люди, занимающиеся этим, будут ответственно подходить к вопросам данного характера.

Небольшое пояснение: прочая литература изучена и изложена моими мыслями.

1) Аганбегян, А.Г. Пространственный аспект модернизации реального сектора экономики. // Журнал "Регион: экономика и социология".-2012.- №4 Стр. 7-44

2 Сборник научных работ под редакцией А.С. Новоселова Проблемы регионального и муниципального управления; ИЭОПП СО РАН Новосибирск, 2011 Стр. 5-23

3 Атаева, А.Г. Организационные и финансовые аспекты субрегионального подхода к территориальному развитию // Журнал "Научное обозрение". — 2012.-№1 Стр. 208-216.

Конституционно-правовой статус субъектов РФ

Эти вопросы включают в себя:

- Ограничение правового положения субъектов России в ее государственной независимости;

- Обеспечение равенства субъектов Российской Федерации;

- Установление границ между ведением и полномочиями РФ и ее субъектов;

- Государственная целостность и единая система государственной власти на территории Российской Федерации.

Правовое положение Российской Федерации установлено на основе федеральных и региональных учредительных документов. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и конституцией самой республики. Статус края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа устанавливается Конституцией РФ и уставом соответствующего субъекта.

Элементы, позволяющие характеризовать субъект как составную часть Российской Федерации

Субъекты Российской Федерации имеют право разрабатывать и принимать свои собственные конституции (уставы) без необходимости утверждения и подписания их государством.

Несмотря на отсутствие полной суверенности, российские субъекты обладают общими основными элементами государственности. Этими элементами являются:

- Наличие территории, принадлежащей каждому субъекту Российской Федерации и являющейся неотъемлемой частью территории России согласно части 1 статьи 67 Конституции.

- Государственная независимость (суверенитет) Российской Федерации, главенство Конституции и федерального законодательства распространены на территорию субъекта.

- Изменение границ между субъектами может производиться только при взаимном согласии сторон и утверждается Советом Федерации Федерального Собрания РФ.

- Реформа федеративных отношений в России вела к уменьшению количества субъектов с 89 до 83 и образованию новых субъектов Российской Федерации, что приближает их к равноправному статусу в рамках Федерации.

- Региональные органы власти принимают собственные законодательные акты и нормативно-правовые документы на основе ведения РФ и ее субъектов. В пределах ведения РФ и совместного ведения субъектов выполняется регулирование в отрасли права. Принятые законы и акты обязательны для исполнения всеми лицами. Конституция России устанавливает верховенство федеральных законов. Нормативно-правовые документы не могут противоречить федеральному законодательству. В случае противоречий действует федеральное законодательство.

- Уникальный текст про предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации. В соответствии с Конституцией каждый субъект РФ имеет свои предметы ведения и полномочия, а также полномочия в совместных вопросах с РФ. Статья 73 Конституции устанавливает принцип полноты власти субъекта России, который подразумевает превышение полноты власти субъектов РФ за пределами предметов ведения РФ и ее полномочий;

- Каждый субъект Российской Федерации имеет право устанавливать систему и структуру своих собственных государственных органов власти и определять их компетенцию в соответствии с Конституцией. Согласно статье 11 Конституции России, органы государственной власти на территории субъектов РФ составляются самими субъектами. Система этих органов устанавливается субъектами Российской Федерации в соответствии с основами конституционного строя и общими принципами организации государственных органов, установленными федеральным законодательством. Регулирование принципов организации государственной власти фиксируется в Федеральном законе от 06 октября 1999 года "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации".

- Каждый субъект обладает правом на установление собственного наименования. При изменении наименования необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию Российской Федерации, в соответствии с указом Президента Российской Федерации и решением субъекта, принятым в установленном законодательством порядке.

До установления порядка и процедуры внесения изменений, свое наименование изменили такие республики, как Республика Горный Алтай, переименованная в Алтай, Марийская Республика – Республика Марий Эл, Чувашская республика – в Чуваш Республику, Якутская Республика – в Республику Саха.

Замечание 1

Но с 28.11.1995 года в статью 65 Конституции РФ были внесены изменения, касающиеся названий трех субъектов: Ингушская Республика стала известна как Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия получила дополнительное название — Алания, Республика Калмыкия — Хальм Тангч была переименована в Республику Калмыкия. В 2001 году Чувашская Республика изменила свое название на Чувашию, а в 2003 году было изменено наименование Ханты-Мансийского автономного округа.

Вопросы для повторения и обобщения по разделу «Природно-хозяйственные регионы России»

Районирование представляет собой процесс деления территории или водных пространств на внутренне однородные, но отличающиеся друг от друга составные части (районы, земли).

2. Какие виды районирования и районов вы знаете?

Существует несколько видов районирования:

— Однородное районирование, которое означает поиск и выделение схожих районов. Объединение территорий схожих по нескольким признакам позволяет выделить синтетические районы. Однопризнаковое и многопризнаковое однородные районирования;

— Метод районирования, в котором выделяются районы в зависимости от интенсивности экономических связей внутри них. Узловое районирование выявляет влияние городов, транспортных узлов и предприятий в определенных областях. Границы районов определяются на основе минимальных значений влияния.

Виды районирования зависят от признаков, по которым оно проводится. Районирование по одному признаку называется частным. Например, результатом частного районирования может быть карта, отражающая распределение плотности населения по территории страны.

Определение районов основано на нескольких признаках, таких как физико-географические районы (Восточно-Европейская равнина, Урал, Западная Сибирь и т. д.) в России, которые выделяются на основе физико-географических признаков, таких как географическое положение, геологическое строение и рельеф, климат, внутренние воды и т. д. При экономическом районировании выделяются экономические районы, которые различаются по специализации хозяйства и имеют разный уровень и направление развития.

3. Назовите природно-хозяйственные регионы России. На каком основании они выделяются?

Экономическое районирование в Российской Федерации опирается на несколько факторов:

1. Историческое развитие региона.

2. Схожесть отраслевой специализации.

3. Устойчивые политические и иные связи в регионе.

На основании имеющихся данных, можно выделить двенадцать экономических районов: Центральный, Центрально-Черноземный, Дальневосточный, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Северный, Северо-Кавказский, Северо-Западный, Уральский, Поволжский, Калининградский, Волго-Вятский.

4. Какие природно-хозяйственные регионы входят в состав Западного и Восточного макрорегионов?

Территорию России принято делить на два макрорегиона: Западный и Восточный, которые разделяются Уральскими горами. Западный макрорегион исторически более плотно населен с высоким уровнем урбанизации и находится полностью в Европейской части страны. В его состав входят природные районы Восточно-Европейской равнины, Северного Кавказа и Урала.

Основу экономики здесь составляет добывающая индустрия. В этот регион входят огромные природные зоны: Западная, Средняя и Северо-Восточная Сибирь; горы Южной Сибири и Дальний Восток. Три природно-географические зоны этого региона соответствуют экономическим зонам: Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Дальневосточной.

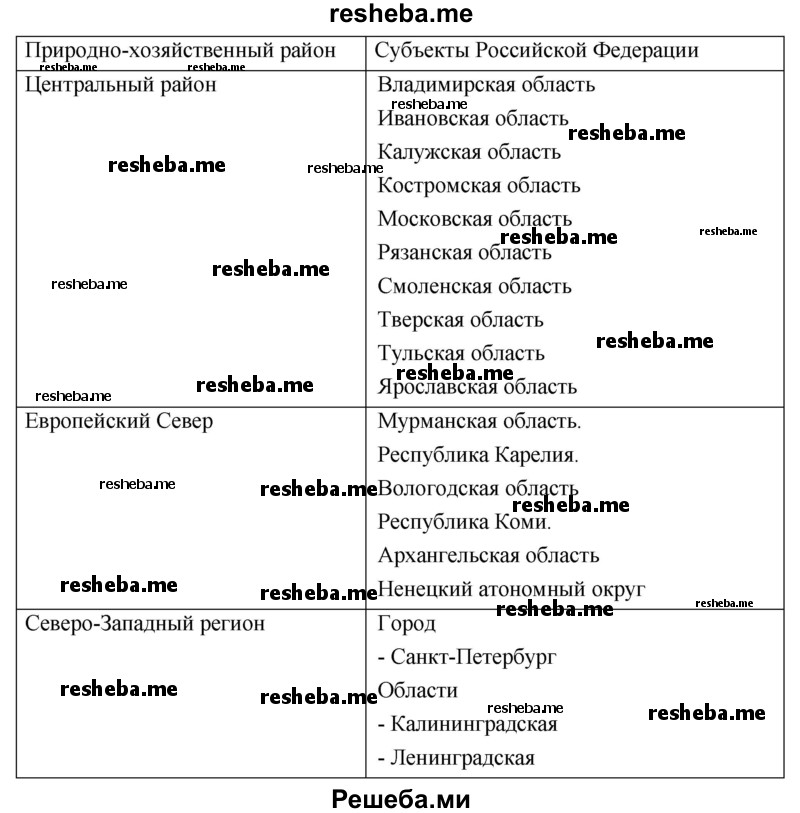

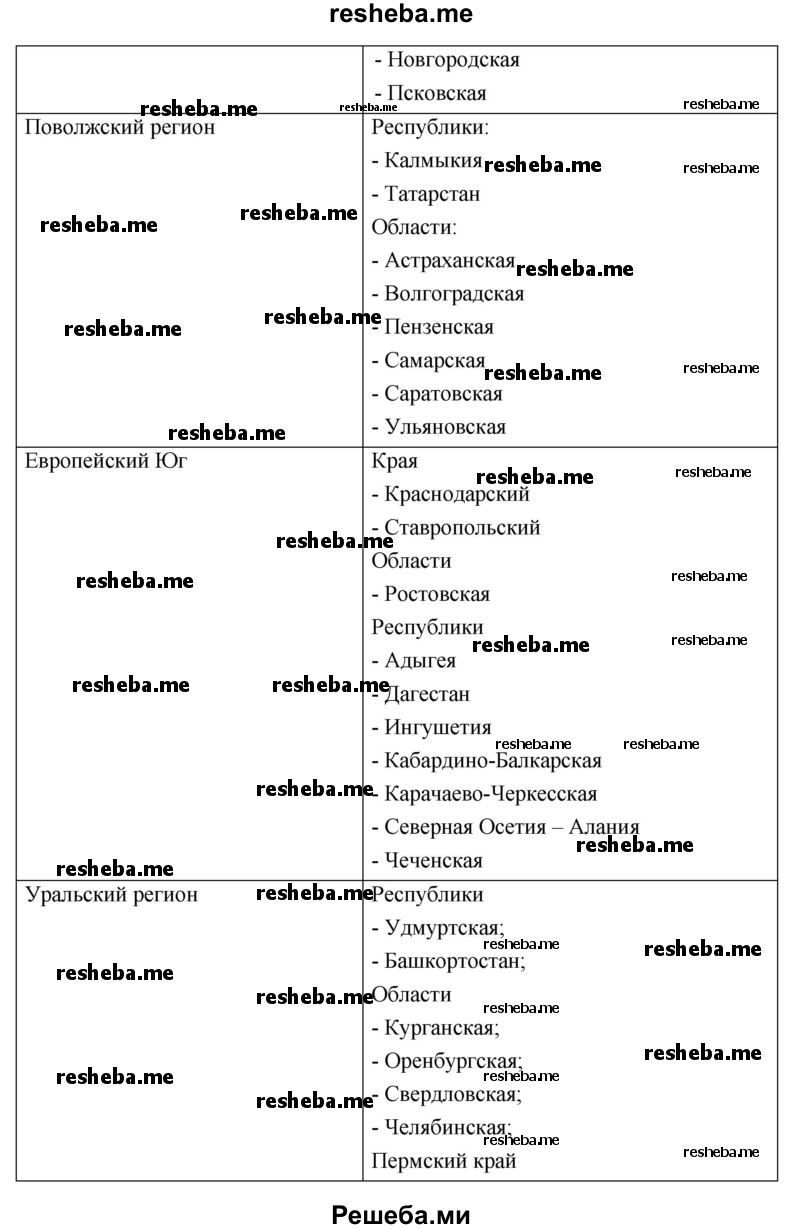

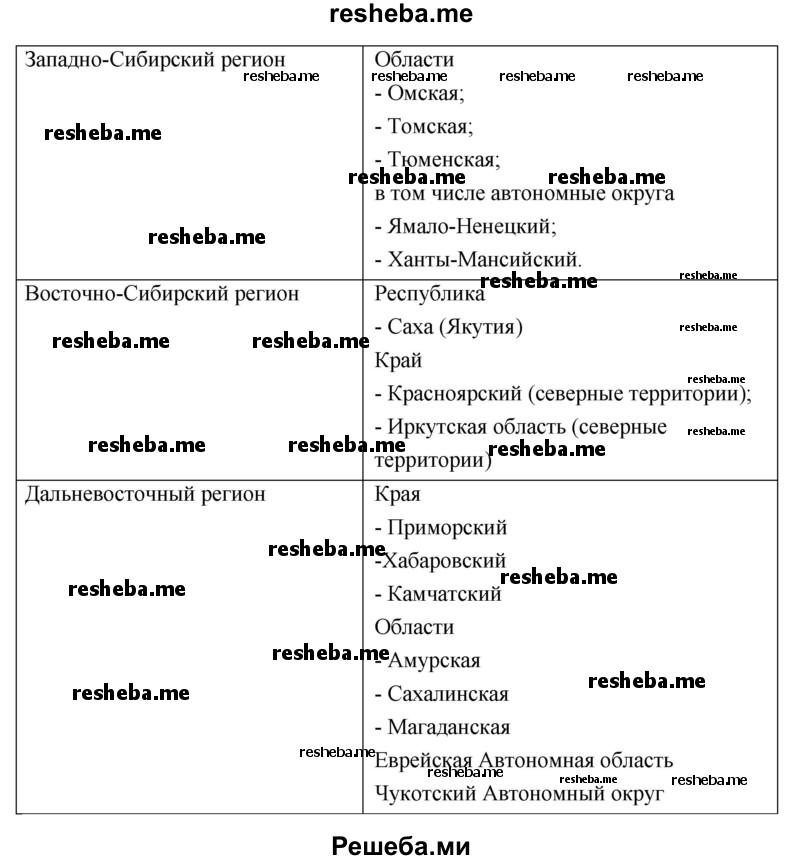

5. Покажите на карте природно-экономические регионы России. Какие субъекты Российской Федерации входят в их состав?

6. Какие критерии используются для определения природно-хозяйственных регионов, федеральных округов и региональных ассоциаций экономического взаимодействия в России?

Территория государства разделяется на указанные части с учетом существующих систем со своими собственными структурами, функциями и связями с внешней средой. Эти части обычно имеют свою историческую сущность, культуру, а также условия жизни населения, учитывая особенности природы, рельефа и климата.

Каждый округ и регион имеет свои отрасли хозяйствования, особенности местного управления и взаимодействия с органами государственной власти.

7. Что представляет собой региональная политика?

Региональная стратегия – важная часть управления государством; это целый комплекс законодательных, административных и экономических действий, направленных на оптимальное размещение производства и выравнивание уровня жизни населения.

8. Что представляет собой Северная зона? Какие проблемы связаны с ее развитием? Как можно сохранить ее уникальную природу?

Северная зона – это огромная территория России, которая занимает почти 70% всей страны. На ее территории находятся 28 различных регионов, где условия жизни различаются, что свидетельствует о разнообразии экономического и социального развития зоны.

Имеются ряд препятствий при освоении зоны севера, таких как неблагоприятные климатические условия, вечная мерзлота, отдаленность от экономических центров, а позднее — высокая стоимость жизни, транспортных расходов, строительства и производства и так далее.

Регионы севера обладают богатыми природными ресурсами (нефть, газ, уголь, алмазы и другие), добыча которых наносит ущерб окружающей среде, поэтому многие из них являются зонами экологического бедствия. Для сохранения хрупкой северной природы необходимо: повторное использование сырья для снижения вреда, восстановление лесов, снижение выбросов с заводов.

9. Укажите отрасли специализации природно-хозяйственных регионов России. Почему отдельные регионы специализируются по-разному? Считаете ли вы, что эта разница будет изменяться?

В России существует несколько отраслей специализации природно-хозяйственных регионов: растениеводство, животноводство (молочно-мясное скотоводство, птицеводство), черная и цветная металлургия, машиностроение, лесная, нефтяная, угольная промышленность, а также инфраструктурный комплекс.

Специализацию природно-хозяйственных районов определяют ресурсы, занятость населения и уровень развития инфраструктуры. Именно эти факторы являются основной причиной разнообразия специализации в различных регионах.

Следует отметить, что специализация в отдельных регионах постоянно меняется под влиянием новых открытий и исчерпания ресурсов.

Приведите, пожалуйста, примеры выделения менее крупных подрайонов внутри природно-хозяйственных регионов и опишите признаки, по которым они выделяются.

11. Укажите регионы с наиболее острыми проблемами в области экологии, экономики, демографии, транспорта, этнических и других аспектов.

В Кузбассе наблюдаются серьезные экологические проблемы из-за значительного загрязнения окружающей среды. Развитие промышленности в регионе сопровождается ухудшением жизненных условий. Проблемы также присутствуют на Дальнем Востоке, где ежегодно происходят наводнения, требующие крупных инвестиций для их решения.

В северных регионах (например, Тюменская и Архангельская области) существует высокий уровень затрат на отопление, а Высокие цены на продовольствие. Это свидетельствует о наличии экономических проблем в этих областях. Чтобы улучшить ситуацию, необходимы значительные инвестиции.

Транспортная инфраструктура развита по всей стране, однако во многих регионах требуется обновление дорог. В более чем сорока областях страны уровень смертности превышает уровень рождаемости, что является серьезной демографической проблемой, например, в Псковской области. В целом государство выдерживает толерантное отношение к этническим вопросам.

12. Плотность населения олицетворяет степень территориального освоения региона.

Влияние уровня плотности населения на развитие региона является очень существенным. Большое количество жителей создает большой спрос, что способствует развитию торговли, строительству новых предприятий, сельскохозяйственных структур и сферы услуг, что отражает уровень развития данного региона. При сравнении европейской и азиатской частей России можно заметить, что население первой превышает население второй в девять раз. В Сибири и на Дальнем Востоке основное внимание уделяется добыче промышленных ресурсов и, в некоторой степени, сельскому хозяйству, в то время как в Западной России развиты все виды хозяйства.

13. Назовите естественные и культурно-исторический памятники различных регионов России. Какие объекты России включены в списки Всемирного природного и культурно-исторического наследия ЮНЕСКО?

Разнообразие природных и культурно-исторических достопримечательностей в регионах России является впечатляющим: мирового значения имеют более двадцати природных объектов, и рассматривается возможность присвоения такого же статуса еще большому количеству других мест. Среди них Кавказские горы, озеро Байкал, остров Врангеля и многое другое. Некоторые из них уникальны и не имеют аналогов во всем мире. В различных регионах страны находятся несколько биосферных заповедников, среди которых заповедники на озере Байкал и лесах Коми. Также существуют неповторимые архитектурные памятники, многие из которых расположены в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Безусловно, изучение географии исследователем является увлекательным процессом.

Изучите изображения 1 и 2. На них изображены анаморфозы — карты с измененными пропорциями. Масштаб объектов на таких картах пропорционален значению их характеристик. Посмотрите на представленные ниже анаморфозы и сравните их с картой административно-территориального деления РФ. Прочитайте отрывок из книги С.М. Гусейн-Заде, В.С.

Тикунова "Анаморфозы: что это такое?", в котором описываются эти анаморфозы. Сравните развитие регионов по данным 2008 г. (см. рисунок 1) с данными табл. 23 Приложения 1. Как изменилась ситуация? Сделайте вывод о том, какие возможности дают анаморфозы для анализа явлений, которые на них представлены.

Согласно данным представленной в Таблице 23 Приложения 1, лидером по качеству жизни оказалась Москва. Второе место занял Санкт-Петербург с небольшим отрывом от лидера. Московская область заняла третье место, что не является сюрпризом. На четвертой позиции оказалась Белгородская область, а пятую строчку заняло ХМАО, а шестое место занял Краснодарский край.

В топ-10 лидеров индекса качества жизни вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Липецкая и Тюменская области.

Анализ данных показывает, что в 2008 году лидирующие позиции занимали Магаданская и Калужская область, но к 2010 году они опустились на несколько позиций вниз по индексу качества жизни.

Использование анаморфозных изображений может быть целесообразным для моделирования структуры взаимосвязей и динамики географических явлений во многих случаях.

Региональные особенности социально-экономического развития; типы регионов

Обычно развитие региона анализируется с учетом различных социальных и экономических целей (с акцентом на социальные аспекты).

В настоящее время основной целью экономического развития большинства стран мира и их регионов является улучшение качества жизни населения. Поэтому процесс социально-экономического развития включает в себя три важнейшие составляющие:

• увеличение доходов, улучшение здоровья населения и повышение уровня его образования;

• создание условий, способствующих увеличению самоуважения людей благодаря формированию социальной, политической, экономической и институциональной систем, ориентированных на уважение человеческого достоинства;

• расширение области свободы людей, включая их экономическую свободу

Развитие регионов сильно разнится. В самом деле, развитие Бурятии, Калининградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы значительно различается по своему содержанию — это различие обусловлено не только исходным уровнем развития, но и особенностями каждого региона.

Для достижения социально-экономического развития региона, ставятся задачи по увеличению доходов, улучшению образования, питания и здравоохранения, снижению уровня нищеты, оздоровлению окружающей среды, обеспечению равенства возможностей, расширению личной свободы, развитию культурной жизни. Несколько из этих целей могут быть одинаковыми, но в определенных условиях они могут иметь значительные отличия. Например, ограниченные ресурсы могут быть направлены либо на улучшение здравоохранения, либо на охрану окружающей среды, что может вызвать конфликт. Однако очевидно, что чем чище окружающая среда, тем больше внимания будет уделено здоровью людей.

Для достижения целей развития регионов необходимо определить систему критериев (характеристик развития) и показателей. Международные организации проводят оценку уровня развития стран и регионов на основе определенных универсальных интегральных показателей. Один из таких показателей — индекс человеческого развития, разработанный в рамках Программы развития ООН. Этот показатель ранжирует страны по возрастанию от 0 до 1. Для его расчета используются три показателя экономического развития:

• ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

• уровень грамотности взрослого населения и средняя продолжительность обучения;

• уровень дохода на душу населения с учетом покупательной способности валюты и уменьшения предельной полезности дохода.

При проведении сравнительного анализа между регионами, аналогично международному, можно использовать индексы развития человека и другие подобные показатели.

Разумно выделять долгосрочные и краткосрочные цели и соответствующие им критерии экономического развития страны. Среди долгосрочных целей — развитие постиндустриального общества, повышение уровня жизни всех граждан; краткосрочные — преодоление кризиса и достижение конкретных показателей прироста валового национального продукта в следующем году.

Основания для классификации регионов:

• Экономические критерии (Объем производства; Профилирующие отрасли хозяйства; Уровень рентабельности производства; Уровень развития инфраструктуры)

• Особенности населения (трудовые ресурсы)

• Политические факторы, особенности административно-территориального деления и т.д.

В регионалистике (а В региональной экономике) можно выделить несколько основных типов регионов:

— развитые (опорные) регионы;

— регионы нового освоения.

Один и тот же регион (субъект РФ) может относиться к разным типам регионов, что усложняет реализацию мер региональной политики.

К развитым (опорным) регионам относятся старопромышленные районы, агломерации и центры с высоким предкризисным уровнем развития промышленности и научно-технического прогресса (НТП) и увеличения производства. Эти регионы должны быть "генераторами" экономического и организационного прогресса. (Индустриальные центры, такие как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ярославская, Нижегородская, Самарская, Волгоградская область, Татарстан, Башкортостан, Омская, Томская, Новосибирская область).

Регионы с экономическим упадком. Эти территории имели высокий потенциал и квалифицированных работников, но из-за неэффективных отраслей промышленности сейчас страдают от падения производства, высокой безработицы и низких доходов. Примерами таких регионов являются Архангельская, Псковская, Брянская, Калужская.

Специфические территории. Острые социально-экономические проблемы возникают из-за географических или исторических особенностей. Три категории специфических регионов: • граничащие; • регионы с экстремальными природными условиями; • регионы, подверженные высокому риску техногенных и (или) природных катастроф.

Регионы нового освоения. Эти регионы имеют значительный природно-ресурсный потенциал, но мало заселены и развиты, с низким уровнем развития обрабатывающих отраслей и инфраструктуры, особенно социальной. Респ. Саха (Якутия); Чукотский А. О.; Камчатка.