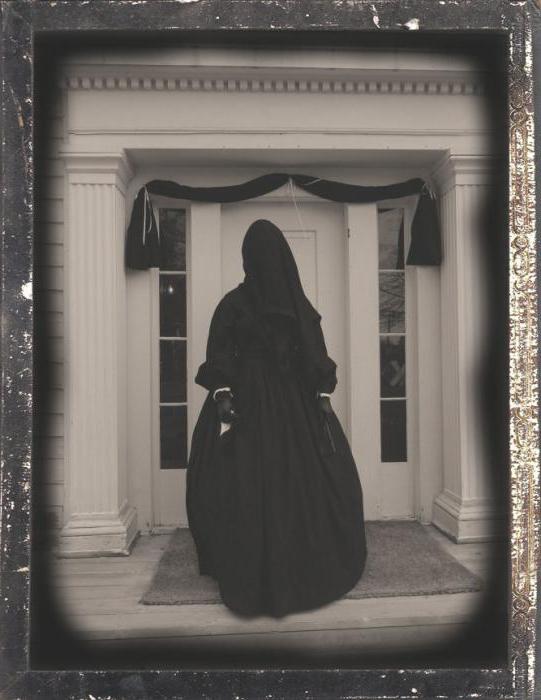

Порфироносная вдова в поэзии Александра Пушкина символизирует идеал женской красоты и мощи, сочетающий в себе и страсть, и страдание. Этот архетип вырисовывается в контексте трагической любви, где женщина становится центром эмоциональных переживаний и глубоких чувств, вызывая восхищение и одновременно горечь утраты.

Образ порфироносной вдовы олицетворяет не только внутренние противоречия судьбы, но и утрату, связанную с конечностью жизни и вечным поиском идеала. Она становится символом недостижимости любви, напоминая о том, что истинные чувства часто сопряжены с болью и разочарованием.

chispa1707

«Старая Москва померкла перед младшей столицей, словно вдова порфироносная перед новой царицей.» — А. С. Пушкин.

КАК ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЭТОТ ТИТУЛ? 6 декабря 1862 года Багрянородный Великий князь Михаил Николаевич Романов был назначен наместником на Кавказе и командующим Кавказской армией, с полномочиями командующего действующей армии.

Багряноро́дный, Багрянородная, Порфироро́дный, Порфирородная, Порфироге́нет, Порфирогенитa — это слова, которые использовались для описания детей византийского императора, рожденных во время его правления (в отличие от детей, родившихся до вступления отца на императорский престол).

Таким образом, отцом М. Н. Романова был император, правящий на момент его рождения. Ошибка? Вот еще цитата: Дети-порфирогениты обладали безусловным правом на императорский престол, даже несмотря на первородство (примогенитуру) — возможно, потому что их рождение было тщательно засвидетельствовано.

Императрицы рожали в Багряном (Порфирном) зале императорского дворца, откуда и возник эпитет. Анна Комнина свидетельствует: император «…застает императрицу, страдающую от родовых мук в том здании дворца, которое издавна было предназначено для рожениц-императриц. Это здание было названо „Порфира“ (Πορφύρα), благодаря чему по всему миру получило распространение слово „порфирородный“»

Если вы помните, то имя супруги Стефана (матери Анны Якшич, матери Елены Глинской, матери Иоанна Грозного) неизвестно; существуют данные, что она происходила из Белмошевичей [6]. Назаренко ссылаясь на Тихомирова называет её "Ангелиной из рода Комнинов".

Другими словами, племянница Мамая и русская царица, родившая Иоанна Грозного, все же, по-видимому, была Комнина.

Впервые порфирородная принцесса, дочь Романа II Анна Византийская, была выдана замуж за "варвара" — русского князя Владимира — в 989 году.

Итак, была такая Анна Византийская (греч. Άννα, 13 марта 963—1011/1012) — византийская царевна из Македонской династии (царица по ПВЛ), жена киевского великого князя Владимира Святославича, крестителя Руси.

Кроме того, Анна Византийская принадлежит к македонской династии, в то время как Анна Якшич — сербиянка, их местоположение настолько близко, что можно просто протянуть руку.. Из работ некоторых византийских хронистов, а также из произведений арабских авторов видно, что Василий I (основатель династии) назывался "македонцем" или славянином.

Возможно, именно отсюда сербские поселения на Украине? Историки утверждают, что в 1723 году Петр Первый выпустил указ о призыве православных и славянских народов к переселению в Российскую империю, и первыми, кто откликнулся, стали сербы.

В данном контексте сербские гусарские полки на Украине, скорее, являются военной поддержкой родной сербской принцессы, а не отчаявшимися переселенцами, покинувшими свою историческую родину.

Итак, Пушкин достоверно отобразил определенную реальность. Родственники Рюриковичей с македонско-сербско-византийскими корнями, по-видимому, правили в Москве, которая находилась где-то на Украине, возможно, неподалеку от крымского (не случайно Петра Первого называли караимом) Куликова поля, и были родственны Петербургской династии Гольштин-Готторпов во время завоевательных войн 18-19 веков.*** P.S. Василий создал македонскую династию, женившись на Евдокии Ингерине, дочери варягского "воина", а если кто-то летописных варягов и правил, так это мы, русские. Итак, все они — наши родные царствующие персонажи.

Смотрите Фасмера

Варяги — это обозначение для выходцев из Скандинавии, которые приезжали на Русь в IX веке. Также называли их бурягами, колбягами. Это слово происходит из греческого βάραγγος и латинского varangus, что означает "телохранитель, воин из наемной стражи визант. императоров" (впервые в 1034 г. у Кедрена; см. Томсен, Ursprung 111; Маркварт, Streifzüge 344), арабское varank (X – XI вв.); см. Томсен, там же.

В русском языке слово "варяг" используется для обозначения "корзинщика, коробейника" во Владимире, а также "пройдоха, босяк, прощелыга" в Терске (РФВ 44, 87). В украинском языке "варяг" обозначает "борец, крепкий, рослый человек" (Желех.), а в древнерусском языке Варяжьское море — это "Балтийское море". Это слово заимствовано из древнескандинавского *váringr, væringr, от vár "верность, порука, обет", т. е. "союзники, члены корпорации" ;

В работах Томсена, указанного выше, на страницах 116, 125 и других; Экблома, ZfslPh 10, 10; 16, 270; AfslPh 39, 187; Руса 31 и т.д.; Коллица, AfslPh 4, 660; Уленбека, AfslPh 15, 492. Окончательным отражением древнегреческого слова является румынское Bărángĭ в местном языке; ср. Филиппиде, ZONF 1, 66.

Полностью ошибочно предположение Шахматова (ИОРЯС 25, 274) и Преснякова (1, 265) о происхождении слова варягъ от названия франков (см. фряг) через аваров; противоположное мнение предлагает Петровский, (ИОРЯС 25, 361). См. Ва́рега. •• [См. также Стендер-Петерсена, Varangica, Орхус, 1953 г. стр. 250; о возможности объяснения формы варяг из *varang-, подобно русскому стяг < др.-швед. stang (ср. норвежский топоним Varanger-fjord) см. Якобсона, "Scando-Slavica", 1, 1954 г. стр. 36 и далее; о следах старого ударения см.

В журнале "Scando-Slavica" №4 за 1958 год, страница 262, вы можете прочитать отрывок о неудачной попытке опровергнуть скандинавскую этимологию, которая приведена в статье Черных в журнале "Филологические науки" №1 за 1958 год, на странице 29 и далее. [Этимологический словарь русского языка. — М.: Прогресс М. Р. Фасмер 1964—1973]

Фряжская принцесса, проживающая на Украине, представляет собой полностью адекватный персонаж. К тому же, не стоит сразу утверждать, что Варяжское море — это Балтийское, возможно, это Азовское море. Известны мне люди с итало-украинскими корнями; одна женщина, словно вылитая Сфорца (я был поражен, когда увидел ее), имеет предков без фамилии, жизнь которых в трудные времена была возложена на бедную еврейскую семью. Таким образом, Сфорца в качестве украинской, а то и византийской принцессы — персонаж вполне подходящий. В период их расцвета мало кто был столь знатным и родовитым.

Подумайте сами: Bona Sforza (Бона Сфорца)

Даты: 02.02.1494 — 19.11.1557

Она была принцессой Неаполя, королевой Польши (1518-1556) во время брака с королем Сигизмундом I, и была дочерью миланского герцога Джана Галеаццо Сфорца и Изабеллы Арагонской.

Было у нее много детей: Изабелла Ягеллонка, Сигизмунд Август, София, Анна Ягеллонка, Катерина Ягеллонка и Альбрехт (1527).

ЛИЧНЫЕ ВЛАДЕНИЯ БОНЫ СФОРЦА

Кременец (центр Тернопольской области, Украина);

Бар (центр Винницкой области, Украина);

Рогачёв (центр Гомельской области, Беларусь);

Бона Сфорца имела планы объединения под своим правлением, устроив династические браки для своих детей, фактически претендуя на управление всей Европой. Этим планам помешал брак, заключенный Сигизмундом Августом в тайне от матери после смерти его первой жены Елизаветы Габсбург с Барбарой Радзивилл.

В 1556 году Бона покинула Польшу, забрав с собой огромные суммы денег. Она одолжила испанскому королю Филиппу II 420 000 золотых дукатов. Бона умерла от отравления, вероятно, по приказу Габсбургов.

Еще один комментарий относительно миланского герцога, который быстро вложился в океаническую Испанию после краха морской империи Византии и вложился вовремя (Бона, дочь Изабеллы Арагонской, родилась в 1493 году). Интересно, что в 1492 году прошла массированная акция по изъятию денег у еврейских купцов и промышленников, особенно в Арагоне. И именно в этом же году Сфорца должен был жениться на Изабелле Арагонской, чтобы сверхбогатая Бона появилась на свет в 1493 году. Я бы сказал, что источник их богатства не Новый Свет, а еврейские капиталы.

Именно на этих капиталах Москва и поднялась (шутка).

Итак, семья выручила деньги и перевложила их в Швецию, Финляндию, Польшу, Литву, Венгрию, Трансильванию и Украину. Почему именно туда? Потому что именно там пролегали их коммерческие корни, именно там прокладывались пути из Черного моря в Балтику, по которым были сделаны первые состояния. И все это связано с Ордой (именно там ходившей).

Сфорца переводится как "сильный" (итал. sforzare — одолевать силой). Варяг на украинском — это именно "сильный" (укр. варя́г "борец, крепкий, рослый человек" (Желех.).*** ПРЕТЕНЗИИ НА ЕЩЕ ОДИН ПРЕСТОЛ Как только Екатерина II прорвалась на юг, она приступила к разделу Польши, — потому что кто-то из ее людей (возможно, Потемкин в качестве князя Таврического, то есть хана Крымского) взял в гарем принцессу, имеющую на Польшу династические права. Второму внуку Екатерина II дала небывалое в династии Романовых, но распространенное среди византийских императоров имя Константин. Великого князя выкормила греческая кормилица, Константин выучил греческий язык, его воспитывали как наследника престола возрожденной Византийской монархии.

Необходимо ясно понимать, насколько была родовита греческая кормилица Константина. Вскармливание — это магический ритуал усыновления, и после 3-5-кратного вскармливания грудью, Константин приобретал статус сына своей (безымянной для историков) кормилицы. У него появлялось две матери, но в то время это никого не беспокоило.

Этот человек назывался Константин и он стал известным в таинственном 1825 году. В 1831 году, во время так называемого "Польского восстания", Константин и его жена, о происхождении которой мало известно, умерли.

Лингвистическое значение понятия

В двух различных словарях, которые посвящены изучению русского языка, мы можем найти слово "порфироносный, порфироносная".

Один из них, под редакцией знаменитого филолога Д.Н. Ушакова, указывает, что это слово считается устаревшим и означает человека, надетого в порфир, что означает царский статус и величие.

В новом словаре, изданном Т.Ф. Ефремовым, это прилагательное определяется как синоним к "царственный".

Выражение и его употребление в русской художественной литературе

Если мы зададим себе вопрос о значении выражения "порфироносная вдова" и о том, насколько часто эта фраза употребляется в литературе, мы узнаем следующее: по мнению исследователей, прилагательное "порфироносный" не так уж часто встречается в русской классической литературе.

На самом деле, существует три основных случая использования этого прилагательного: "порфироносный царь", "порфироносный родитель" и "порфироносная вдова".

Давайте более подробно рассмотрим третий случай.

Литература

- Исследование об этнониме ЧУДЬ (ЧУХНА, ЧУХАРЬ) было проведено Агеевой Р. А. и опубликовано в книге "Этнонимы" в 1970 году.

- Монография Лескинена М. В. "Поляки и финны в российской науке второй половины XIX века: «другой» сквозь призму идентичности" была издана в 2010 году.

- Ильдар Шайхенурович Юнусов рассмотрел проблему национального характера в физиологических очерках В. И. Даля в статье, опубликованной в журнале "Вестник ТГГПУ" в 2014 году.

- С. Максимова написала повесть "Край Крещенаго Свѣта. Мерзлая пустыня. Или повесть о дикихъ народахъ, кочующихъ с полуночной стороны Россiи", изданную в 1865 году.

- К. А. Авдѣева написала "Записки о старом и новом русском бытѣ", выпущенные в 1842 году.

- Влияние финнов и карел на российскую этнографию в XIX веке, описанное в работах ученых. Лескинен, Мария Войттовна. Финны и карелы на страницах российских этногеографических описаний второй половины XIX в. // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология» 3 (2014).

- Карты Северо-Запада России от конца XVIII до первой трети XX века, изданные в рамках исторической этнографии. Л. В. Выскочков. Историко-этнические карты Северо-Запада России (Конец XVIII — первая треть XX в.) // Историческая этнография: Русский Север и Ингерманландия. (Проблемы археологии и этнографии. № 5). 60-летию со дня рождения проф. А. В. Гадло. СПб., 1997.

- Сводный словарь литературных типов, изданный под редакцией Н. Д. Носкова в начале XX века. Словарь литературных типов. — Пг.: Издание редакции журнала «Всходы». Под редакцией Н. Д. Носкова. 1908—1914

- Роль топонимов в творчестве А. С. Пушкина, изученная в статье Л. Гуковой и Л. Фоминой на международной конференции 2012 года. Гукова Л., Фомина Л. Образно-прагматический потенциал топонимов в творчестве А. С. Пушкина // Текст, культура, перевод. Сборник статей по материалам международной конференции 23-25 мая 2012 года. — Рига, 2012. — С. 75—77.

- Роль творчества В. И. Даля в развитии русской литературно-этнографической школы через призму инонациональной этнографии (Юган Н. Л.). // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2015 № 19 том 2. (рус.)

- Этностереотипы и табуированные темы в межкультурной коммуникации (Кашкин, В. Б., Е. М. Смоленцева). Жарчысы вестник (2005): 175. (рус.)

| Это предварительный набросок статьи о различных народах мира. Ваш вклад может быть важным для этого проекта. |

В некоторых словарях, посвященных изучению русского языка, можно найти определение "порфироносный, порфироносная". Например, в словаре Д.Н. Ушакова указывается, что слово "порфироносный" считается устаревшим.

Этот термин описывает человека, одетого в порфир, что означает царское достоинство и величие.

Также этому согласен другой филолог — Т.Ф. Ефремовов. Он определяет "порфироносный" как синоним "царственный".

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:

Порфироносная вдова (в лексическом плане) обозначает женщину, которая была женой правителя и разделяла с ним высокий титул.

Однако после смерти правителя (императора, царя, короля, и т. д.) она становилась именно таковой — порфироносной вдовой.

Этот термин возник как выражение для описания людей, которые раньше пользовались всеобщим уважением и почитанием, но в настоящее время, сохраняя свой официальный статус, теряют свою значимость и остаются на задворках общества.

Примеры употребления слова порфироносный в литературе

Этот хорег часто дает одному и тому же актеру разные роли, поэтому порфироносный царь внезапно предстает перед нами в образе несчастного раба.

Горе страна, где две столицы: перед молодой столицей Померкла старая Москва, словно перед новой царицей порфироносная вдова.

Слуги начали перемешиваться, как порфироносная вдова перед молодой царицей.

Иосиф, после того как порфироносные расстались, сохранили самые приятные воспоминания друг о друге.

Таким образом, только благодаря моей веселой и бурной игре возникают угрюмые философы, которых в наши дни заменили монахи, порфироносные государи, благочестивые иереи, трижды пречистые первосвященники, и весь этот рой поэтических богов, настолько многочисленный, что самый Олимп едва может вместить такую толпу.

Порфироносный Пол, с которым мы проводили первые опыты по консервации и пересадке сердца в пустом институте, а затем создали лабораторию, был человеком, которого я любил и уважал, и который был неоспоримым авторитетом в вопросах грузинского этикета, благородства, образа жизни, норм и принципов. На одном из последних диссертационных банкетов, которые еще оставались традиционными в лаборатории, хотя аудитория значительно уменьшилась, он открыто ударил меня ногой в лицо, предвидя будущее изгнание.

Агабек шептал историю о том, как принц осмелился критиковать царскую природу и природу его отца.

Источник: библиотека Максима Мошкова

В первую очередь, рассмотрим что такое Порфира

Этот наряд носили особы царского рода в самых торжественных случаях.

Все знакомы с выражением "мантия короля" и знают, что она ярко красного цвета — это и есть порфира. Таким образом, все коронованные особы можно назвать носителями порфиры, а также их супругов.

Это слово изначально обозначало цвет в Древней Греции, так что истоки его связаны именно с этой эпохой, а переводится как "пурпурный".

Но кто же такая эта вдова со званием » порфироносная»?

Легко угадать, что это ожившая вдова короля, которая вместе со смертью своего мужа теряет некоторую власть.

Да, у нее остается почет и уважение, но ее правление относительно. Малым, чем она может довольствоваться, это ролью регента при наследнике.

Но многие царственные женщины не смирились с таким положением вещей.

- В качестве примера можно привести Екатерину, которую прозвали Великой. Вот она-то точно не собиралась никому отдавать трон, и наследнику пришлось ждать еще целых тридцать три года.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров великих вдов:

- Вдова царя Петра I — Екатерина.

- Вдова императора Николая I — Александра Федоровна.

- Вдова царя Александра III — Мария Федоровна.

Предлагаю заглянуть сюда и узнать:

- Каково происхождение выражения "соломенная вдова" и почему её так называют?

- Что означает выражение "подвести под монастырь"?

Взаимоотношения Клары с графом Алексеем Ивановичем представляют собой одно из самых сложных и увлекательных. Противоречия и споры, заложенные в этом отношении, привлекают внимание читателя. Красота и обаяние Клары притягивают мужчин, в то время как граф Алексей, погруженный в свои чувства к ней, испытывает ревность и нерешительность. Эта сложная динамика отношений придает роману дополнительную интригу.

Другим важным персонажем, связанным с Кларой, является Никита Иванович. Никита — друг графа Алексея, часто выступающий в роли его надзирателя. Он стремится помочь героям преодолеть разногласия и преодолеть преграды на пути к счастью, хотя сам иногда сталкивается с собственными деловыми и личными проблемами. Отношение Клары и Никиты придает роману дополнительный слой сложности и позволяет читателю увидеть различные аспекты их характеров.

Еще одним важным персонажем романа является графиня Долина, играющая важную роль в развитии сюжета и отношений между Кларой и графом Алексеем. Графиня, будучи родственницей графа Алексея, стремится помочь ему и Кларе осознать свои чувства и обрести счастье. Ее роль заключается в поддержке и направлении романтических отношений между главными героями.

Изучение сложных взаимоотношений, которые устанавливаются Кларой с другими персонажами, позволяет понять, как эти отношения формируют их жизни и судьбы. Тщательное описание и анализ взаимоотношений добавляют роману "Порфироносная вдова" уникальные оттенки, делая его ещё более захватывающим и загадочным.

Влияние на других писателей и художников

Поэма "Порфироносная вдова" Александра Сергеевича Пушкина оказала значительное воздействие на других писателей и художников. Романтическая тематика и выразительные образы героев в поэме вдохновляли многих художников на создание произведений искусства.

Примером такого воздействия является серия гравюр "Порфироносная вдова" художника Евгения Лансере. В этих работах Лансере изобразил основных героев поэмы, передавая их чувства и проблемы. Гравюры Лансере стали популярными и получили широкое распространение, подчеркивая важность произведения Пушкина в культуре того времени.

Также следует отметить, что произведение "Порфироносная вдова" послужило вдохновением для многих других писателей. Например, Владимир Набоков использовал мотивы из поэмы Пушкина в своем романе "Бледный огонь". Он воссоздал знакомую атмосферу "Порфироносной вдовы" и перенес ее в парижский дворец, где разворачиваются события его произведения.

| Федор Достоевский | Роман "Преступление и наказание" | Пушкинская тематика и образы романтической поэмы прослеживаются в персонаже Раскольникова и его внутренней борьбе с моралью. |

| Станислав Кржижановский | Рассказ "Порфироносец" | Поэма Пушкина послужила источником вдохновения для названия и образов главного героя. |

В результате, поэма "Порфироносная вдова" Пушкина оказала огромное воздействие на творчество других писателей и художников, внедряя романтические мотивы и выразительные образы в их произведения и искусство.