Песенный фольклор русского народа представляет собой уникальное культурное наследие, передаваемое из поколения в поколение. Это разнообразие жанров, включая народные песни, частушки и колыбельные, отражает богатую историю, обычаи и традиции русского народа. Песни часто исполнялись в кругу семьи и во время общинных праздников, создавая чувство единства и принадлежности.

Кроме того, песни служили средством передачи знаний и жизненного опыта, а также выражали радости и горести, что позволило сохранить память о поколениях. В современном мире интерес к русскому фольклору возрождается, что свидетельствует о его важности и актуальности для идентичности народа.

Русские народные песни имеют богатую историю, которая берет свое начало еще в древности. Они передавались устным путем из поколения в поколение и отражали жизнь и быт простых людей, их радости и печали, трудности и надежды. Эти песни являются отражением души русского народа и его стремления к свободе и справедливости.

Со временем русские народные песни стали еще более разнообразными и богатыми по содержанию, отражая различные аспекты жизни: любовь и семейные отношения, труд и природу, исторические события и народные легенды. В них можно отыскать отголоски жизни и обычаев русского народа, его верований и традиций.

Следует отметить, что русские народные песни не только передавали информацию о прошлом, но и служили средством общения и развлечения. Они исполнялись на различных праздниках, свадьбах, похоронах и других событиях. Они объединяли людей, передавали наследие и культуру от одного поколения к другому.

Со временем русские народные песни стали популярными за пределами России. Они привлекли внимание иностранных музыкантов и исследователей, которые начали изучать и записывать эти песни. Благодаря их усилиям, мы сегодня можем наслаждаться и изучать богатство и красоту русских народных песен.

Особенности жанра русских народных песен

Народные русские песни – это уникальное явление в мире музыки, отражающее неповторимый дух и богатую культуру русского народа. Их узнаваемость и популярность обусловлены рядом особенностей.

Устное народное творчество

Русские народные песни возникли как часть устного народного творчества. Они передавались из поколения в поколение устно, без записи нот и текстов. Этот факт делает их уникальными, так как каждый исполнитель вправе внести свои изменения и вариации в мелодию и текст песни.

Простота и понятность

Характерной чертой русских народных песен является их простота и ясность. В них используются простые мелодии и тексты, которые легко запоминаются и передаются устно. Именно это делает их доступными для широкой аудитории и позволяет каждому человеку легко присоединиться к исполнению и пению.

Часто русские народные песни богаты лирической выразительностью, передают разнообразные чувства, такие как любовь, горе, радость, тоска и другие. Музыка и слова песен позволяют передать эти эмоции слушателям.

Богатство музыкальных и стилистических элементов

Русские народные песни обладают обширным музыкальным и стилистическим богатством. В них можно встретить разнообразные ритмы, мелодии, гармонии, а также разнообразные инструментальные аранжировки. Кроме того, они могут быть исполнены в различных жанрах, таких как песни-пляски, песни-романсы, песни-баллады и многие другие. Это придает русским народным песням уникальность и делает их привлекательными для слушателей.

Социальная и историческая значимость

У русских народных песен огромное значение для общества и истории. Они отражают жизнь и быт русского народа, его традиции, обычаи и исторические события. Эти песни являются ценным источником информации о прошлом и культуре русского народа.

Русские народные песни — уникальное явление в музыкальной культуре, которое объединяет людей и передает наследие и культуру от одного поколения к другому. Они являются важной частью русской культуры и искусства и остаются популярными и любимыми многими людьми.

Эти песни охватывают разнообразные темы и сюжеты, отражая различные аспекты жизни русского народа, его эмоции, мысли и переживания. Некоторые из основных тем и содержания русских народных песен:

Любовь и романтика

Одной из наиболее часто встречающихся тем в русских народных песнях является тема любви. Песни о любви могут быть радостными и веселыми, а могут быть и грустными и тоскливыми. Они повествуют о влюбленных парах, их страсти, разлуке и счастье вместе.

Содержание русских народных песен часто посвящено прекрасной природе и жизни в деревне. В них затрагиваются темы полевых трудов, ухода за стадами, пения птиц, цветов и лесных прогулок. Эти мелодии передают простоту и гармонию взаимодействия с окружающей природой.

Исторические события и герои

Традиционные русские песни также отражают исторические моменты и героические поступки. Они повествуют о войнах, сражениях, подвигах и героях. Эти композиции помогают сохранить память о прошлом и передать историческую значимость событий.

Религиозные и духовные темы

Элементы религиозности и духовности также присутствуют в русских народных песнях, отражая веру и внутренний мир русского народа, его отношение к высшему и практике молитвы. Тексты этих песен передают искренние чувства благоговения и покоя.

Разнообразные бытовые ситуации и обычаи описываются в русских народных песнях. Они рассказывают о свадьбах, праздниках, работе на полях, встречах с друзьями и других повседневных событиях, передавая атмосферу и настроение различных ситуаций.

Таким образом, русские народные песни содержат разнообразные сюжеты и охватывают широкий спектр тем. Они передают эмоции, мысли и переживания русского народа, а также помогают сохранить и передать культурное наследие от поколения к поколению.

Предварительный просмотр:

«Русская музыкальная культура»

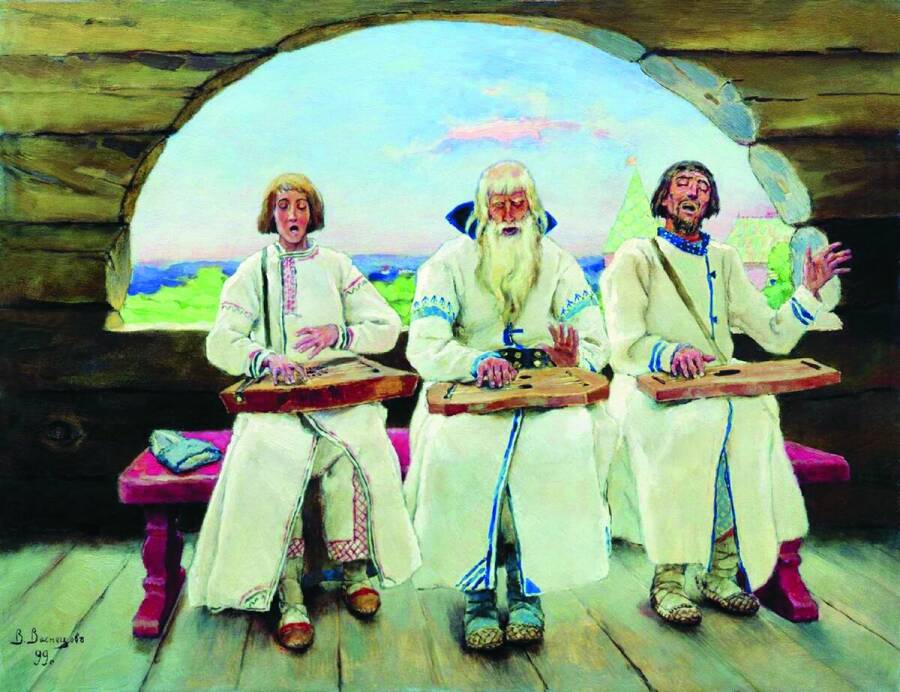

Русская музыкальная культура — это одно из ключевых направлений в русском художественном наследии. Народ является создателем и носителем этой культуры. Он передал до наших дней самые древние образцы песен, танцев и музыкальных произведений. Описанные формы народного творчества известны как фольклор. Народная музыка не создавалась для pass listening, она оживала в танце, обряде, труде.

Со времен давних, неизведанных люди сочиняли песни и мелодичные рассказы, стремясь выразить свои мысли о мире, свои чувства в прекрасных поэтических и музыкальных образах. На протяжении многих веков истории человечества песни сопровождали трудовую деятельность людей, отражали их отношение к происходящим событиям, к судьбе родины.

Устная музыкальная традиция народов – это музыкальное творчество, которое передается из уст в уста.

Формирование музыкальных ладов происходило в народном музыкальном искусстве. У каждой национальной музыкальной культуры есть свои характерные особенности. Ритмы танцев также сформировались и развивались в народной музыке. Прародители всех существующих музыкальных инструментов, используемых в современной профессиональной музыке, – это народные инструменты.

Устный перевод песен был осуществлен прямо в процессе их исполнения и передавался от одного певца к другому, от старшего поколения к младшему. В ходе устного перевода слова и мелодии песен изменялись, так как у народных певцов всегда было творческое отношение к тому, что они исполняли.

Каждый вносил в песню что-то свое, поэтому существовало множество вариантов первоначальных мелодий. Также изменялись слова песен, и обычно первоначальный создатель песни оставался неизвестным. Как и все народные песни, эпические сказки и частушки представляют собой общенародное достояние.

Личное и индивидуальное объединялось с коллективным, имена первоначальных создателей часто терялись в веках.

Замечательные творения народно-поэтического творчества отличаются глубоким содержанием и уникальным художественным стилем стихов и мелодий. Песни различных стран имеют свой неповторимый характер, который в исполнении народных певцов переполнен искренностью и душевностью, оказывая огромное благотворное воздействие на аудиторию.

Русские композиторы видели в народной музыке источник вдохновения и часто использовали её в своих произведениях, сохраняя уникальность своего музыкального языка. Таким образом, русская музыкальная культура огромную благодарность великому значению русского музыкального фольклора в своём развитии.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Русский музыкальный обрядовый фольклор

Этот текст является резюме урока по музыкальной литературе, представленного на 6-ом классе Санкт-Петербургского музыкального лицея при Комитете по культуре. Урок проводится в рамках курса "Русская музыка".

Детский музыкальный фольклор как средство приобщения к истокам русской народной культуры в дошкольном образовании

Данный контент ориентирован на профессионалов в сфере образования, а также на людей, занимающихся руководством музыкальных коллективов.

Программа курса "Русский музыкальный фольклор"

Создана специально для учеников средних классов. Рассчитана на один учебный год. Основная цель курса заключается в том, чтобы познакомить учащихся с традиционной русской музыкальной культурой, которая является неотъемлемой частью общего культурного наследия русского народа.

Веб-квест ""По сказочным страницам русского музыкального фольклора"

Исследуя различные уголки вселенской паутины, дети увеличат свое понимание особенностей русской вокальной музыки, жанров русской песни и познакомятся с музыкальными традициями.

«Русский музыкальный фольклор как средство развития творческих способностей учащихся на уроках музыкально-эстетического направления и во внеурочное время"

Восстановление национальных обычаев и традиций необходимо для того, чтобы человек нового тысячелетия знал свою историю, свои корни и традиции своего народа. Была проанализирована суть и жанровая специфика русской культуры.

«Музыкальный фольклор как средство приобщения дошкольников к истокам русской народной культуры»

Развивать представления о народном творчестве, проявлять уважение и интерес к народным ремеслам и народному искусству.

Тексты русских детских частушек к уроку " Русский музыкальный фольклор"

Этот материал включает в себя тексты русских детских частушек, которые могут быть использованы в качестве учебного материала по теме "Русский музыкальный фольклор" как на уроке, так и во внеурочной деятельности.

Жанры – это различные типы песен по их форме и содержанию. Основные известные категории российских народных песен:

- Эпические песни о героях-богатырях — былины.

- Песни, сопровождающие смену времён года и связанные с работой в поле (масленичные, обжинковые, колядки, веснянки), а также народные загадки, которые часто пели во время гаданий — обрядово-календарные.

- Свадебные, вьюнишные, колыбельные песни, а также причитания и плачи, исполняемые на похоронах — обрядово-семейные.

- Песни о несчастной любви, тяжелой жизни крестьянина, иногда о разлуке с родной страной, а также разбойничьи и трудовые песни (бурлацкие, солдатские и ямщицкие) — лирические.

- Частушки — это веселые четверостишья, которые высмеивают как пороки отдельных людей (друзей и знакомых исполнителя, а также представителей власти), так и общественную жизнь (бедность), а также создаются из чистого хулиганства и затрагивают интимную сферу (их также называют хулиганскими частушками).

Герои русских народных песен

В древних русских народных песнях главными героями были:

- Богатыри-воины — Микула Селянинович, Вольга, Ставр Годинович, Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич.

- Языческие божества — Масленица и Кострома, а позднее — и связанные с ними православные святые, такие как, например, Агафья-Коровница.

- Члены семьи — это относилось к обрядовым песням, посвященным жениху и невесте, их друзьям и родственникам (в свадебных песнях), младенцу (колыбельные песни), покойному (плачи и причитания).

- Животные — такие персонажи характерны для колыбельных песен ("Придет серенький волчок").

В период Российской Империи, а позже и Советского Союза, некоторые другие персонажи начали выделяться:

- Песни о любви (романтические баллады и веселые/шаловливые песни).

- Важно отметить, что некоторые песни на военные темы пародировали врага, поднимая боевой дух среди солдат и гражданского населения.

Песенный фольклор

Наш край — уникальный заповедник музыкального фольклора, который представляет собой исторический синтез песенной культуры различных регионов древнеславянского государства. Духовная жизнь северян была тесно связана с устным и музыкальным наследием новгородцев и москвичей. Песни, былины, исторические, бытовые и обрядовые песни, привнесенные из древних славянских городов, со временем приобрели северные мотивы и самобытную мелодику песнопения.

В XVIII веке, с переносом основного торгового пути с Запада в Прибалтику, произошла своеобразная "консервация" песенной культуры на Севере, особенно в отдаленных районах — Пинеге, Лешуконье, Мезени, Печоре.

Характерной чертой архангельской народной песенной культуры является традиция женского хорового исполнительства. В народном хоровом исполнительстве по всей России мужские и женские голоса звучат равноправно.

Женские жанры песенного фольклора Архангельской области включают протяжные, лирические, хороводные, рекрутские и величальные песни. В то время как в XIX веке появились "мужские" жанры, связанные с призывом северян на службу, такие как солдатские и исторические песни. В период развития фабричного и лесопильного производства в северный крестьянский фольклор проник жанр частушки и игры на гармони, основными исполнителями которого стали также мужчины.

На Севере Архангельского региона был популярен жанр коротких песенок, известных как припевки и частушки, в отличие от четверостиший. Эти песни формировались вместе с народными праздниками и обрядами, имели магическую силу и ритуальный смысл.

Каждый северный район имел "свои" песни. Например, в Мезени пели "наулочные", "вечериночные", свадебные и "рождественские" песни. На Пинеге были популярны песни кашниц, "вечериночные", девичьи и колыбельные. А на Онежье — хороводные. Главными жанрами для всех районов были лирические и хороводные песни.

На Севере очень популярны танцевально-игровые песни, как и хороводы. Они могут исполняться под балалайку, гармонь или а-капелла, в сольном или парном исполнении, в парных плясках (например, "Сени", "Русский", "Метелица", "Топотуха") и кадрилях. В этих песнях рассказывается о красоте северянок, мужской удаче и танцевальном темпе. Такие песни не музыкально насыщенные, но имеют глубокий литературный смысл. Исполнительницы двигаются в такт музыке во время подвижных танцев.

Лирические песни представляют собой разнообразный жанр, включающий свадебные песни, неприуроченные композиции, романтические баллады, а также песни о жизненных событиях с драматической и трагической окончанием. В них отражается музыкальное мышление северянок, их фантазийность в создании мелодий и соблюдение народной музыкальной эстетики.

В 1894 году исследователи песенного фольклора Ф. М. Истомин и Г. О. Дютш издали сборник «Песни русского народа: собр. в губерниях Архангельской и Олонецкой в 1886 г.», который впервые содержал нотные расшифровки текстов свадебных, хороводных, плясовых и протяжных песен, собранных во время экспедиции 1886 года, организованной Отделением Этнографии Императорского Русского Географического общества.

Исследователям удалось записать множество эпических песенных жанров, таких как былины, баллады, духовные стихи, небылицы и скоморошины, в развитой форме. Эти песенные жанры были зафиксированы на территориях Заонежья, а также у берегов рек Пинега, Мезень и Печора. В отличие от песен, северный фольклор представлен в сольных жанрах (на Архангельском Севере основной способ исполнения — ансамблевое или хоровое пение).

Помимо множества жанров, самобытность северного песенного фольклора также проявляется через особые законы пения, которые были бережно сохранены народными исполнительницами. Особую эстетику народного хорового многоголосия также отличает северный песенный фольклор. Женские голоса разделяются на высокие и низкие, а большинство поют в среднем регистре.

Часто в хоровой музыке встречается параллельное движение терциями и октавами. Плотный унисон, когда все исполнители поют одну и ту же мелодию, также является важным элементом многоголосия. В северной хоровой музыке обычно нет четко выраженных хоровых партий, например, определяющего гармоническую основу.

Все голоса в северной музыке движутся плавно, без резких скачков вверх или вниз, и часто переплетаются между собой. В разное время каждый голос может быть и самым высоким, и самым низким. Голоса как бы «вьются» вокруг друг друга. Этот прием называется линейным голосоведением и составляет основу северной хоровой народной полифонии. Секундные звукосочетания — это характерные, традиционные гармонические сочетания между голосами в северной народной музыке.

Северный песенный фольклор обладает особой привлекательностью, благодаря разнообразию музыкальных ладов. В традиционных лирических и хороводных песнях звучат как классические, так и народные лады. Не редко встречается использование приема, когда одна и та же песня исполняется в разных тональностях (например, «Весной девушки гуляли» — Лешуконский район). Также часто встречается исполнение песен в естественной тональности с вкраплениями повышенной IV ступени в естественном миноре (например, «Ой, хожу я по травке» — Пинежский район), пониженной II ступени в естественном мажоре (например, «Из-за лесу темного» — Виноградовский район), а также пониженной VI ступени и даже пониженных VI и VII ступеней в естественном мажоре (например, «Не спрошёл бы то я» — Виноградовский район).

В местных напевах на Севере отсутствует гармонический и мелодический минор, здесь используется только натуральный минор. В народных песнях северных районов присутствует определенный стереотип в музыкальных заключениях куплетов: характерные интервалы VII натуральной ступени с разрешением в тонику ("Не последний-то годочек я у батюшки живу" — Коношский район), плавное постепенное движение к тонике (в игровых и хороводных песнях), а также ниспадающий квартовый (IV — I) ( "Полно милой сокрушаться " — Шенкурский район, "Соколы, соколы" — Лешуконский район) или восходящий квартовый скачок (V — I) ("По мёду, мёду" — Пинежский район).

Северный диалект придает народным песням свое особое своеобразие. Общепринято считать, что "северная говоря" — окающая. Именно из-за многочисленных особенностей произношения создается ощущение "оканья". В пении все гласные звучат чисто и ярко, открывая звучат гласные "а", "я", "и".

На территории Архангельска существует множество уникальных вокально-хоровых исполнительных традиций. Особенность северного хорового исполнительства заключается в создании нежного и мягкого звука. Это объясняется тем, что из-за климатических условий женщины много пели в закрытых помещениях. Поэтому многие исследователи называют этот вид пения "избяным". Среди основных исполнительских приемов можно выделить восходящее глиссандирование внутри песни (в Шенкурском районе) и ниспадающее в конце музыкальных фраз (в Пинежском и Устьянском районах).

Во время исполнения песен исполнительницы проявляют сдержанность в выражении эмоций, будучи лаконичными даже в плясках, никогда явно не поднимая руки и ограничиваясь лишь движением кистей. Наиболее ярким выражением чувств является внутреннее волнение, игра глазами и полуулыбка.

Для аккомпанирования народной музыки на Русском Севере чаще всего использовались гусли — излюбленный древнеславянский инструмент, а также пастушеские трубы (рожок, свирель, жалейка). Также применялись инструменты более позднего происхождения, среди которых наиболее популярными были местные разновидности гармоник — тальянки, трехрядки, а также балалайка; домра имела незначительное распространение на Севере. Крестьяне с удовольствием играли на ложках — уникальном ударном инструменте, к ручке которых иногда крепили бубенчики (от двух до четырех).

Влияние традиционной народной песенной культуры на формирование музыкальной идентичности Архангельского Севера и региональные особенности русского народного песенного творчества изучались в работах И. Иевлевой, Ю. А. Толмачева и Г. С. Щурова. Подробности можно найти в указанных источниках.

Ваш браузер не поддерживается

Сайт Студворк использует инновационные технологии и не может обеспечить полную совместимость с текущим браузером.

Поставить свежий переглядчик

Гугл Хром

Скачать

Яндекс Переглядач

Загрузить

браузер Opera

Загрузить

браузер

Получить

Новый браузер Microsoft Edge

Нажимая на данный кнопку, вы принимаете условия использования веб-сайта и соглашаетесь с тем, что возможны проблемы с отображением контента. Для помощи обращайтесь в нашу техническую поддержку

Рабочее время: понедельник-пятница с 8:00 до 18:00 по Московскому времени

Что такое фольклор и что такое жанр?

В общем, концепция "фольклор" охватывает не только сферу музыкального творчества. Это слово происходит из английского и переводится как "народная мудрость". В фольклор входит множество проявлений духовной культуры, таких как легенды, предания, сказки, поговорки, пословицы, заклинания, заговоры, приметы, гадания, танцы, религиозные и праздничные обряды, различные игры, считалки, стишки и анекдоты!

Жанры — это исторически сложившиеся виды произведений с уникальными особенностями содержания и формы, а также определенным жизненным предназначением и особенностями их бытования и исполнения. Примеры музыкальных жанров включают оперу, балет, симфонию, песню, романс и многое другое.

У разнообразных народов (во всех уголках планеты) существует огромное количество различных фольклорных музыкальных жанров. В общем смысле их можно классифицировать как вокальные (такие, которые исполняются, в основном, в виде песен), инструментальные (которые играются, главным образом, как наигрыши) и вокально-инструментальные (где они и поют, и играют).

Также многие музыкальные жанры можно разделить на три универсальных категории содержания. Это эпос (если в центре внимания находится рассказ о какой-то истории), лирика (если основной акцент делается на чувства) и драма (если основное внимание уделяется какому-то действию).

Русская народная песня. Кто ее придумал?

Русские народные песни всегда были важной частью фольклора, отражая традиции, ценности и быт наших предков. Они позволяют нам понять, что волновало и печалило их, а что приносило радость и гордость. Имена авторов этих песен забыты, поэтому их называют "народными" — они принадлежат всем. Некоторые из этих песен были написаны в XIX веке, а не в давние времена.

Отражение национального характера

Исследователи утверждают, что большинство народных песен были созданы крестьянами. Они посвящены обыденным ситуациям (смена времен года, работа на поле, приход и уход членов семьи) и различным сказочным и мистическим явлениям.

Начиная с семнадцатого века, первые упоминания о народных песнях появляются в письменной форме. В одной из редакций "Домостроя" упоминается понятие "шутливая песня", и отношение к нему выражено критически. В период до правления Петра I, такое творчество считалось подозрительным на официальном уровне, даже именовалось как бесовское. Царь Алексей Михайлович лично приказывал уничтожать музыкальные инструменты, обнаруженные в домах. Домры и гусли изымались сразу же – чтобы не заразить других.

В период правления Петра Великого и Елизаветы Петровны отношение к фольклору стало более благосклонным. Появились новые жанры народных песен и новые герои. Теперь в песнях звучали не только истории о смелых воинах и красивых девушках, но также о солдатах, клерках и чиновниках. Народная песня постепенно слилась с городским романсом, а позже частушки завоевали огромную популярность.

Четверостишия, которые можно было сочинять на простую мелодию, придавали песням веселость и легкость исполнения. Кстати, качество исполнения в русской народной песенной традиции не считалось самым важным. Важно было исполнять и играть искренне, с душой, даже на ненастроенном инструменте. Русская народная песня была проявлением внезапного порыва, желания поделиться своими чувствами здесь и сейчас.

В 18 веке были созданы первые сборники русских народных песен, но большой интерес к этому проявился в XIX веке. Михаил Глинка внес огромный вклад в этот процесс, создав фантазию "Камаринская", объединяя западную музыку с народными текстами.

В 1850-х годах формируется объединение "Могучая кучка", продолжающее дело Глинки. Во главе этого кружка стоял композитор Милий Балакирев, который не любил западное видение музыки и европейское образование в консерваториях. У всех композиторов "Могучей кучки" были и другие профессии, что не мешало им быть великолепными музыкантами. Теоретические знания передавались по "сарафанному радио", народная песня вызывала интерес и уважение.

Забытые авторы любимых мотивов давно уже забыты

Этот песня немедленно понравилась его согражданам, и они стали передавать ее устно. Так "Калинка-Малинка" стала популярной среди народа. Друг Ларионова, который руководил хором, попросил у него разрешения исполнить песню, и ее популярность распространилась за пределы Саратова, охватив всю страну. В советское время ансамбль А.В. Александрова вернул "Калинке" новую жизнь.

Тогда мир узнал о песне, и ее стали узнавать по первым нотам. К сожалению, создатель "Калинки" Иван Ларионов не дождался триумфа своего музыкального шедевра. В 1889 году он скончался и был забыт в своё время. С тех пор "Калинку-Малинку" воспринимали как результат коллективного народного творчества.

Аналогично сложилась история другой "народной" песни — "Черный ворон". Ее автором был унтер-офицер Невского полка Николай Веревкин, который служил при Николае I. Во время русско-турецкой и русско-иранской войн он написал несколько вдохновляющих песен, которые были популярны среди солдат того времени. Эта "солдатская" песня постепенно превратилась в "народную". В отличие от автора "Калинки", Николай Веревкин смог оставить свой след в истории: в 1837 году он опубликовал песенник "Под ракитою зеленой", в котором, конечно, был текст "Черного ворона".

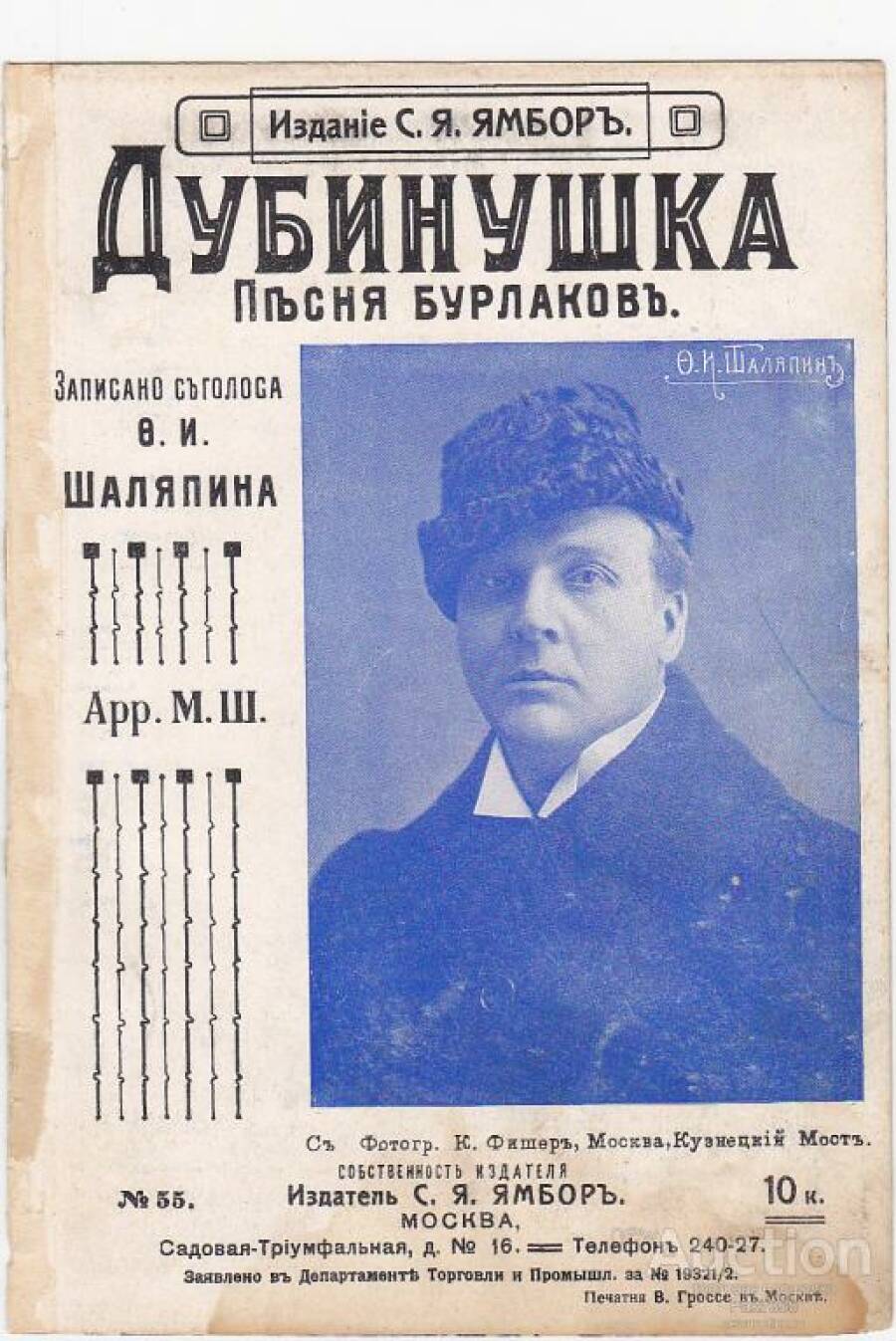

Бывало так, что с течением времени смысл и цель одной и той же народной песни изменялись. «Дубинушка, ухнем!» изначально пелась как гимн бурлаков, а позже стала революционной песней. В 1865 году юрист Александр Ольхин, известный своей искусной защитой "политических" на судебных процессах, изменил текст «Дубинушки», добавив призыв к свержению векового гнета.

Эта песня тут же стала известна в народнических кругах послереформенной России: ее текст переписывали от руки, включали в самодельные песенники. Теперь ее исполняли не бурлаки, тяжело трудившиеся, а недовольные царской властью рабочие, студенты и солдаты. В начале XX века «Дубинушку» спел Федор Шаляпин.

В 1906 году артист проводил первый концерт для киевских рабочих, где ему попросили исполнить «Интернационал», но текста он не знал и предложил исполнить «Дубинушку». Исполнение этой песни Шаляпиным считалось эталонным – его грозный и раскатистый голос солиста Большого театра идеально подходил к новому, воинственному прочтению «народного» творения.

Летние праздники, уборка урожая

В день Троицы и Купала считалось, что граница между миром живых и потусторонним миром становится тоньше, и на землю спускаются различные злые силы. Поэтому в этот день не следует разжигать костры и плести венки, чтобы избежать несчастий. Однако именно эти обряды позволяют предсказать будущее. В это время прощаются с весной и встречают лето. Такие обряды в разных местах называют "проводы русалки", "проводы или похороны кукушки", "Купала".

Люди провожали все плохое, сжигали старые вещи и куклу-купалу. В это же время существовали и противоположные обряды, связанные с бракосочетанием Русалки и Руслаима, Ведмедя и Ведмедицы, Кукушки и Кокуна. В день Троицы и Купала пели специальные песни по дороге к месту проведения обряда, во время плетения венков и кумления.

Жатвенные мелодии широко распространены в Псковской, Смоленской и Брянской областях, на границе с Украиной и Белоруссией. При сборе урожая ржи исполнялись жатвенные песни, а при сборе яровых зерновых — жались яровые песни. Зажиночные песни обозначали начало работы, жатвенные звучали во время работы на поле, а дожиночные — по окончании труда.

Были песни и о конопле, о льне, о картофеле, о осени. Когда уставшие жнецы возвращались с поля, всю деревню наполняла песня: "Ох, наших жит уродилась мало, заболела серединка, Ой, пора нам идти домой, к тёплому ужину, К тёплому ужину, к мягкой постельке."

А когда крестьянин видел край поля и приближался конец работы, он пел: "Сегодня убрали на нашем поле. Слава Богу! Вижу своими глазами, что конец близок. Слава Богу! Дождемся конца, выпьем за удачу."

Слава Богу!

Зимние песни: святки, масленица

После этого начинались праздничные песни и коляды. Все поля уже обработаны, урожай собран, пришло время Нового года и Рождества. Люди в костюмах и колядовщики ходят от дома к дому, хвалят хозяев, желают им всяческих благ и просят угощения. Исполняются как церковные песни, так и народные колядки. Праздничные гадания сопровождаются песнями.

Гадательные песни также могли использоваться как заклинания. Во время праздников молодежь собиралась на различные игры (вечорки, вечереньки). На них никто не занимался работой, как на других сборищах, где прядли, плели лапти, сучили веревки. Пелись праздничные, хороводные и танцевальные песни. Хороводы предназначались для выбора пары, и выражение "припевать жениха" происходит оттуда.

За праздниками пришла Масленица. После поста люди готовили блины, посещали друг у друга, а также пели песни в её честь. Масленичные песни веселили всю деревню. Они посвящены проводам зимы, встрече весны, шутливым перебранкам и осуждениям холостяков и незамужних. Праздновали так громко, возможно, потому что скоро начнется Великий пост, в которое запрещено петь.

Также песни сопровождали и другие важные события в жизни человека: рождение, крещение, свадьба и похороны. Дети начинали со слушания колыбельных и потешек, а затем переходили к сказкам и былинам. Лирические песни звучали на посиделках, на поле и во время отдыха.

Основной сюжет их песен – это переживания влюбленных, парней, уходящих на службу, молодых женщин, живущих при суровой свекрови, и многое другое. Мастеровой люд придумывал трудовые артельные припевки, даже выкрики разносчиков рифмовались и укладывались на музыку. Позвать подруг, с которыми отправились в лес за ягодами и грибами, тоже можно было с помощью припевок (лесных кличей).

Русский народ выразил свою жизнь в песнях. Этнографы восстанавливают многие обряды через песни. К сожалению, интерес к народной музыке сейчас угасает. Народная песня в том виде, как ее исполняла, например, Людмила Зыкина, – это не совсем то, что можно услышать на празднике в деревне, сохранившей свои традиции.

Это выступление на концерте началось уже в конце XIX века, когда музыканты начали исполнять народные песни. Это выступление красиво и легко усваивается зрителями, что способствует его популяризации. Однако русский хоровод с пересеками, рожками и многоголосьем – это что-то особенное, связанное с духовной практикой, что заставляет каждую клетку организма вибрировать в заданном ритме.

Это можно сравнить с шаманскими поёмами, горловым пением у бурятов, африканскими танцами под звуки тантамов – это завораживает и уносит в неизведанные миры. Наши предки таким образом медитировали, хотя и не пользовались этим термином. Ученые утверждают, что язык музыки является одним из самых абстрактных языков.

Понимание фольклора возможно лишь в контексте определенной культурной традиции, требующей слухового опыта и знаний. Именно поэтому важно прислушиваться к этому виду искусства, чтобы открыть для себя много нового. Однако лучше всего посетить выступление народного коллектива из деревни или казачьего хора, следующего старым традициям.