Все знают эту дорогу по озеру как Дорогу жизни, однако не все знают, что было еще два немаловажных участка на суше, а современная Дорога жизни частично отличается от трассы времен Великой Отечественной войны. О том, какой была Дорога жизни в период блокады, порталу «ДорИнфо» рассказал заведующий одноименным музеем Александр Войцеховский.

- Время чтения: ~

- 2 мая 2017, 17:52

Когда 8 сентября 1941 года Ленинград попал в кольцо блокады, единственной связью для тысяч жителей с остальной страной стало Ладожское озеро, по которому в осажденный город доставляли необходимое продовольствие и другие жизненно важные грузы. Все знают эту дорогу по озеру как Дорогу жизни, однако не все знают, что было еще два немаловажных участка на суше, а современная Дорога жизни частично отличается от трассы времен Великой Отечественной войны. О том, какой была Дорога жизни в период блокады, порталу «ДорИнфо» рассказал заведующий одноименным музеем Александр Войцеховский.

Начало блокады

На момент начала блокады от Ленинграда до поселка Коккорево на берегу Ладожского озера шла булыжно-мостовая дорога протяженностью 55 километров. С сентября 1941 года по ней началось интенсивное движение, что в совокупности с обильными дождями привело к ее разрушению.

Вместо двух-трех часов, за которые автомобили проезжали 55 километров, на этот путь у них уходило по восемь-десять часов, очень часто машины застревали в огромных колеях. Поэтому было решено сделать дорогу односторонней. Со стороны Ладоги машины ехали до Борисовой гривы, сворачивали на Лепсари, затем ехали по полигонной дороге и выходили на Среднюю Охту. В обратном направлении движение было организовано по следующему маршруту: Ржевка — Приютино — Бернгардовка — Христиновский проспект — Всеволожский проспект — Колтушский проспект — затем трасса уходила в лес выходила на существующую дорогу в поселке Романовка — Проба — Рахья (современной дороги на Рахью не было) — Коккорево.

Участок Дороги жизни, существовавший в 1941-1943 гг.

Все грузы в Ленинград шли с главной продовольственной базы Северо-Запада, из Вологды, по железной дороге Тихвин – Волхов, а затем судами доставлялись до деревни Осиновец на западном берегу Ладоги. Как только пришла зима, Ладожское озеро покрылось льдом, и по нему построили автомобильную дорогу от Коккорево до Кобоны — 27 км. Грузы по железной дороге шли до станции Войбокало, а затем грузились на автомобили, которые ехали 32 км по первому участку Дороги жизни — до Кобоны, а потом по льду до Коккорево.

«Это самый короткий участок, но он был самым опасным. Дело в том, что немецкие самолеты постоянно висели в воздухе над Ладогой, и они гонялись не только за автомобильной колонной, но за каждой машиной и даже за каждым человеком. С середины декабря до начала апреля немцы перестали бомбить Ленинград, потому что все бомбардировщики были брошены на уничтожение Дороги жизни. Первые машины пошли по льду уже 22 ноября, с Коккоревского пляжа, но этот путь находился всего в 13-15 километрах от сил противника на южном берегу Ладоги, что позволяло врагу прямой наводкой расстреливать автомобили. После 16 декабря, когда лед стал крепче, дорогу старались переносить севернее», — говорит Александр Войцеховский.

Дороги на восточном берегу Ладоги

8 ноября 1941 года противник занял город Тихвин, после чего доставка грузов на железнодорожную станцию Войбокало прекратилась. Было принято решение построить автомобильную дорогу протяженностью 280 км севернее: Кобона — Остров — и дальше на Заборье, ее называли военно-автомобильной дорогой Ленинградского фронта. Но она шла поселками, а там в те времена ездили только на санях и телегах, поэтому дорожно-эксплуатационные полки были брошены на расширение дороги, строились новые мосты из дерева, по болотам прокладывали гати. Дорогу строили долго, и машины по ней пошли практически перед Новым годом, а 9 декабря Тихвин уже освободили, и железнодорожное сообщение восстановилось.

Но, поскольку один из участков железной дороги был занят противником, пришлось строить еще одну автомобильную дорогу — от Тихвина на Остров, Колчаново до Кобоны. Ее назвали военно-автомобильная дорога №102 и объединили с дорогой по Ладоге, которая называлась военно-автомобильная дорога №101. Позже, к 11 февраля 1942 года, была построена железнодорожная дорога от Войбокало до Кобоны, и автомобили уже в основном ездили только по Ладоге, выполняя по три-четыре рейса.

Дороги на западном берегу Ладоги

Сначала все грузы от Ладоги до Ленинграда отвозили только по автомобильной дороге протяженностью 55 км, но, поскольку за короткое время ее разбили, в срочном порядке стали строить подъездные пути к железнодорожной станции «Ладожское озеро» недалеко от деревни Осиновец, и большую часть грузов стали отправлять железнодорожным транспортом. По автомобильной дороге уже отправляли только спецгруз: снаряды, опасное вооружение и другие грузы.

Таким образом, Дорога жизни состояла из трех участков:

1. от станции Войбокало до Кобоны — 32 км;

2. от Кобоны до Коккорево (по льду) — 27 км, если напрямую, но обычно протяженность была больше, 30-33 км, поскольку дорога постоянно петляла;

3. от Коккорево до Ленинграда — 55 км.

Изначально трассу не называли Дорогой жизни, это словосочетание появилось намного позже. Первоначальное название — Военно-транспортная магистраль стратегического назначения Ленинградского фронта.

Кто строил и обслуживал дороги

Для строительства всех дорог, необходимых для жизнеобеспечения блокадного Ленинграда, было создано несколько дорожно-эксплуатационных полков. Они подчинялись начальнику тыла Ленинградского фронта генерал-лейтенанту Лагунову. Вся дорожная служба насчитывала от 22 до 25 тысяч человек.

«Численное количество полков уменьшилось, когда потребовалось перебросить часть солдат на Ленинградский фронт, где постоянно шли кровопролитные бои. Сюда направлялись эшелоны молодых девушек и женщин из Ярославской, Ивановской, Вологодской областей, которые стали выполнять тяжелейший солдатский труд — работали на ледовой дороге грузчицами, регулировщицами», — рассказывает Александр Войцеховский.

На суше дороги были грунтовыми, их постоянно приходилось ремонтировать, подсыпать песком, специальные машины выравнивали дороги. Через небольшие реки, канавы и буераки приходилось строить мосты, для этого из толстых бревен забивали сваи, а затем делали ряжи.

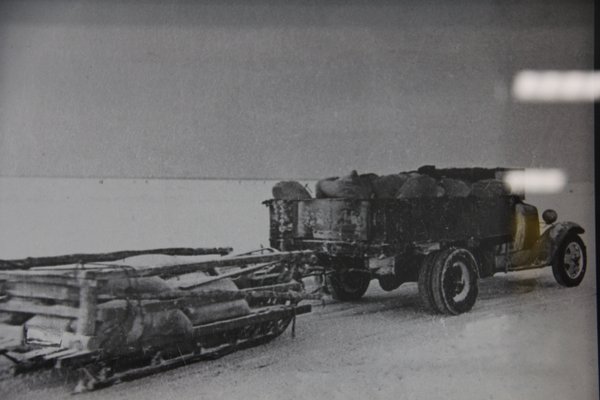

У дорожно-эксплуатационных полков были тракторы, грейдеры, большие треугольники, которые цеплялись к гусеничным тракторам. Снегоуборочной техники было достаточно, много единиц было направлено на Дорогу жизни из блокадного Ленинграда. На машины ЗИС-5 ставили плуг и использовали их в расчистке. Однако во время сильных метелей на озере приходилось применять и ручной труд: 10 человек шли перед машиной и расчищали дорогу, еще 15 толкали сзади.

Уборка снега с трассы автоплугом, зима 1941-1942 гг.

При этом, как говорит Александр Войцеховский, какой бы толщины лед не был, дней через десять дорогу приходилось переносить, поскольку лед начинал трескаться, образовывались промоины, полыньи, трещины. В общей сложности за две блокадные зимы на льду Ладожского озера дорожно-эксплуатационные службы построили свыше ста дорог общей протяженностью три тысячи километров.

Транспорт и инфраструктура

У советских войск имелось порядка трех тысяч автомобилей для транспортировки грузов в блокадный Ленинград, но в лучшем случае в рейс ежесуточно выходили 700-800 автомобилей, остальные неделями простаивали. Только из-за нехватки резины ежесуточно проставило по 200 машин, из-за нехватки топлива – еще несколько сотен, поскольку был страшный дефицит топлива. Многие автомобили простаивали из-за поломок.

«Был очень интересный приказ всем войсковым частям, заводам и фабрикам Ленинграда — отдать на Дорогу жизни машины первой категории. Но никто этот приказ не выполнял, ну, какой хозяин отдаст хорошую машину, когда у него на заводе напряженный план по выпуску оружия, и ему самому нужны хорошие машины. В итоге все отдавали не самые лучшие автомобили, снимали с них хорошие покрышки и надевали лысую резину, в результате чего в Коккорево скопилось большое количество автомобилей с поломками и пустыми баками. Некоторые машины даже не доезжали до пункта назначения, бензина им хватало только на полпути», — рассказывает заведующий музеем «Дорога жизни».

Рейсы по Дороге жизни в основном осуществляли автомобили «Газ-АА» («Полуторка») и ЗИС-5, к которым иногда цеплялись телеги или прицепы. Также на дороге работали 40 городских автобусов АТУЛ-АЛ-2, до войны ходившие по дорогам Ленинграда. Во время блокады на них из окруженного города вывозили детей.

Одного транспорта было недостаточно, нужна была сопутствующая инфраструктура и системы противовоздушной обороны. Так, на льду стояли машины-бензовозы, и с помощью ведер солдаты заправляли машины с грузом. «Очень часто машины попадали в заносы, застревали и буксовали. Тосола и антифриза в те времена не было, и если машина глохла, водителю нужно было либо слить воду, либо завести машину в течение десяти минут, пока она не замерзнет, иначе двигатель испорчен, за это отправляли под трибунал. Заправку приходилось ждать по несколько часов на морозе. Сложности были огромные», — рассказывает Александр Войцеховский.

Немецкие самолеты, базировавшиеся в районе Мги, бомбили не только ледовую трассу, но и все остальные дороги, обстреливали причалы, порты, площадки, где велась погрузка и разгрузка, железнодорожную станцию. Во время первой блокадной зимы на льду Ладожского озера и в пунктах разгрузки стояли зенитные орудия, в основном малокалиберные. Во вторую блокадную зиму, когда сильных морозов уже не было, тонкий лед не мог выдержать вес зениток, после нескольких выстрелов они уходили под воду. Поэтому использовали пулеметы «Максим» и ДШК.

«Я застал много водителей живых, которые рассказывали, что сначала дороги были узкими, и, когда немецкие самолеты начинали пикировать, автомобилям некуда было свернуть. Водители боялись, останавливались и прятались под машины, а в стоячую машину летчикам было легче попасть. Потом дороги стали расширять до 15 метров, что позволило водителям маневрировать от пикирующих самолетов», — отмечает Александр Войцеховский.

Несмотря на все трудности за всю блокаду Ленинграда автомобили перевезли по Дороге жизни 1,5 млн тонн продовольствия. За первую блокадную зиму только одних раненых из Ленинграда было вывезено 15 тысяч человек. 20 января 1942 года было принято решение об эвакуации 500 тысяч жителей блокадного Ленинграда, которые не участвовали в активной защите города. Всего же за первую зиму вывезли 540 тысяч жителей, говорит Александр Войцеховский.

Современная Дорога жизни

В 60-е годы прошлого столетия Дорога жизни от Коккорево до Санкт-Петербурга стала короче на 10 километров, протяженность современного шоссе составляет 45 км. «Минуя Рахью, она напрямую за Пробой выходит на Углово. Дорогу сильно выправили. Если бы такая дорога была во время блокады, снабжать Ленинград было бы намного проще», — отмечает Александр Войцеховский.

Сегодня это автомобильная дорога регионального значения, проходящая по территории Всеволожского района Ленинградской области. Она имеет название «Санкт-Петербург — Морье», ее протяженность составляет 52,5 км. В 2007-2010 годах на дороге был реконструирован участок в 7,2 км (2+317 км – 9+520 км), после чего здесь появилось четыре полосы движения. После Всеволожска дорога пока остается двухполосной. В 2014-2015 годах был проведен ремонт на участке 9+544 км – 40+000 км.

Как сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти, в 2017 году на Дороге жизни планируется обустроить шесть остановок, оборудовать дублирующими дорожными знаками и светофорами ряд регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Также будет проработан вопрос устройства тротуаров.

Дарья Смирнова, фото автора

архивные фотографии предоставлены Александром Войцеховским

По льду наощупь

Подготовкой к строительству будущей трассы занимался Автодорожный отдел тыла Ленинградского фронта во главе с полковником Василием Монаховым. Военные быстро привлекли к своей работе и гражданских специалистов из Дорожного НИИ. Для начала предстояло понять, где будет пролегать дорога.

Ладожское озеро было чрезвычайно сложным водоёмом для устройства такой переправы. Но был очень мало изучен ледовый режим озера. Из-за ветров, перепадов температуры и течений лёд намерзает очень неравномерно. Во многих местах лёд постоянно ломается и намерзает снова. От ветра и донного льда, поднимающегося к поверхности, образуются торосы.

Грузоподъёмность этого льда неодинакова на разных участках и меняется со временем. Дорога должна была стать достаточно надёжной, чтобы выдержать грузовики, проходить достаточно далеко от позиций немцев и одновременно — проходить по участкам, где не слишком много ледяных валов.

В середине ноября группа Монахова подготовила подробный проект. Первые выводы обнадёживали: озеро хорошо промерзает, и с начала декабря до середины марта его можно использовать для движения, если выбирать места с небольшими глубинами, которые быстрее и полнее промерзают.

Однако некоторые участки промерзали плохо, поэтому их требовалось искусственно намораживать — рассыпать ледяную крошку и заливать её водой. Для защиты от снега заранее сооружались специальные щиты. На участки тонкого льда набрасывались деревянные настилы. Специальная служба должна была следить за толщиной льда. Конечным пунктом трассы становился маяк Осиновец на западном берегу Ладожского озера.

С 15 ноября на постепенно намерзавший лёд вышла группа 88-го мостостроительного батальона. Военные строители медленно пробирались по ненадёжному льду. Это путешествие было невероятно опасным: лёд ещё не устоялся, сплошь и рядом встречались полыньи, иногда затянутые тонкой ледяной плёнкой. Однако собранные сведения оказались чрезвычайно ценными. От идеи прокладывать дорогу на Кареджи (маяк) пришлось отказаться: слишком медленно замерзает, а сильный ветер рушит лёд.

Решили попробовать другой маршрут — от села Кобоны. 16 ноября на лёд спустилась небольшая автоколонна с мешками муки. Этот караван прошёл около 20 километров, но в итоге повернул назад — впереди оказалась полынья, которую невозможно обойти. На озеро снова отправились разведчики 88-го батальона.

За несколько дней им удалось переработать уже составленные планы и наметить безопасный маршрут. Вечером 19 ноября Монахов с группой офицеров отправился в штаб фронта. Оттуда они вышли с приказом о создании ледовой трассы от Осиновца на Кобону.

В последующие дни на льду шла лихорадочная работа: разметка, предупредительные знаки у разводий, мосты через полыньи, расчистка подъездных путей. Утром 21 ноября в Осиновец пришёл первый обоз с мукой — конный. За ним пошли грузовики. Начало было положено.

Трасса № 101

Маршрут приходилось постоянно менять. Лёд недостаточно окреп, поэтому по каждой колее пропускали не более полусотни машин. Автомобили сначала нагружали только на полтонны. Пропускная способность никогда не была достаточной: чтобы не обрушить дорогу, приходилось выдерживать дистанцию и двигать машины медленно.

К тому же машины скользили на льду и часто выкатывались за ограждения, что было чревато немедленным провалом. К тому же водители постоянно пытались съехать на участки, припорошенные снегом. Интуитивно казалось, что там будет проще, чем на гладком льду, но в реальности как раз на заснеженных участках лёд был тоньше — и многим новичкам на дороге незнание этого нюанса стоило машины или жизни.

Командование трассы быстро навело порядок: шофёрам категорически запретили при любых условиях выезжать за вехи. Однако на скользком льду, часто в темноте, грузовики всё равно регулярно вываливались с дороги. Ещё одна специфическая задача — будить шофёров. Если колонна по каким-то причинам останавливалась хотя бы на несколько минут, сутками не спавшие водители часто отключались прямо в кабинах всем караваном.

Однако ещё более выматывающей и опасной, чем у шофёров, была работа регулировщиков. На трассе дежурило 350 человек — поодиночке. Регулировщики должны были выставлять фонари и вешки и следить за дистанцией, а также за льдом. Как только машины выбивали колею, регулировщик тут же должен был бежать переставлять вехи и фонари и переводить следующий караван на новый маршрут. Этим людям приходилось часами стоять на диком ветру, который сдвигал даже скользящие по льду полуторки, без всякой возможности обогреться.

По соседству дежурили аварийные команды на эвакуационных летучках. Если машина проваливалась, к месту аварии тут же неслись люди, чьей задачей было вытянуть машину прежде, чем она уйдёт под лёд окончательно. Транспорт тащили к стационарному пункту техпомощи — тоже на льду.

Кроме регулировщиков и аварийщиков на льду стояли станции из трёх-четырёх человек во главе с офицером, следившие целенаправленно за ледовой обстановкой. Трещины, полыньи, изменение толщины льда — обо всём тут же сообщалось командованию. Наконец, вдоль дороги курсировали пешие патрули — следили за порядком и подбирали потерянное на трассе имущество.

Согреться можно было только на специальных обогревательных пунктах. На четырёх точках на трассе, там, где лёд был достаточно прочным, дежурили медики в отапливаемых палатках. Туда тащили людей, которых удавалось выловить из полыньи, раненых, а часто — просто переохладившихся дорожников, водителей и эвакуировавшихся жителей. На десятки километров трассы больше не было мест, где можно было чуть-чуть передохнуть и глотнуть горячего.

Отдельную трудность составляла прокладка линии связи. Сначала кабель протянули просто по льду. Однако лёд продолжал ворочаться, трещины и торосы рвали связь, к тому же кабель регулярно переезжали машины. Вскоре связистам пришла в голову идея получше: провода протянули на столбах, вмороженных в лёд. Дорога жизни быстро обрастала телефонными и телеграфными станциями по обоим берегам.

Поначалу по трассе часто гоняли лошадей с грузами. От этой идеи вскоре пришлось отказаться: на льду животные выбивались из сил, тратили очень много времени и фуража и вдобавок норовили забрести на слабые участки льда, где легко погибали.

Упорядочивание работы шло быстро. К тому же лёд позволял чем дальше, тем больше нагружать каждую машину, а дистанцию стало возможно сокращать. Поэтому от десятков тонн в ноябре и начале декабря перешли к сотням тонн к середине месяца. К концу декабря удалось доставлять по тысяче тонн в сутки.

Свои проблемы были у зенитчиков. Специфическая трудность: на льду было невозможно поставить крупнокалиберные зенитки. Батареи приходилось сосредотачивать на берегах и островах, а саму трассу прикрывали лёгкими пушками и пулемётами на салазках. Однако в январе 42-го решились на необычный эксперимент: на трассе нарастили ледяные подушки по полметра толщиной.

На них поставили тяжёлые зенитные орудия. В целом это помогло: плотное прикрытие дороги позволило загонять немецкие бомбардировщики на большую высоту, откуда не получалось прицельно бомбить дорогу. Правда, бомбёжки в любом случае добавляли пробоин во льду. Интересно, что командование было готово даже к попытке вермахта прорваться на трассу пешим ходом.

Вдоль дороги на достаточно прочных участках льда возводились целые бункеры из брёвен, льда и башен от лёгких танков. Пробовать на прочность эти опорные пункты немцы не решились: сочли слишком рискованным.

Этот шедевр логистики прекратил работу в апреле 1942 года. К этому моменту организация движения достигла совершенства: оптимальное расписание, распределение нагрузки на лёд, запасные пути. Дорогу старались эксплуатировать до последнего предела.

Снимать людей и технику с трассы хотели 12 апреля, но генерал Соловьёв из фронтового управления убедил командование это не делать, для чего проехал на машине по трассе лично. Движение прекратилось только 24 апреля, когда оставаться на льду стало смертельно опасно. Последние машины не шли, а почти плыли: лёд к тому моменту ушёл на полметра под воду. Ледовая трасса сделала своё дело — Ленинград устоял и большинство его жителей смогли пережить катастрофическую зиму.

По какому озеру проходила единственная дорога снабжения блокадного ленинграда

Главная / День в истории / Началось автомобильное движение по легендарной ледовой трассе – «Дороге жизни»

Началось автомобильное движение по легендарной ледовой трассе – «Дороге жизни»

22 ноября 1941

22 ноября 1941 г. началось автомобильное движение по Военно-автомобильной дороге № 101, связавшей по льду Ладожского озера блокированный Ленинград с восточным берегом – «Большой землёй». Учитывая большое стратегическое значение перевозок, осуществляемых по дороге в тяжёлый период блокадной зимы 1941–1942 гг., ледовая трасса вошла в историю как легендарная «Дорога жизни».

С захватом немецко-фашистскими войсками 8 сентября 1941 г. Шлиссельбурга сухопутное сообщение Ленинграда со страной было прервано. Единственным путём продовольственного снабжения Ленинграда, а также материально-технического обеспечения войск Ленинградского фронта и Балтийского флота оставалось Ладожское озеро. 30 августа 1941 г. ГКО СССР издал постановление № 604 «О транспортировке грузов для Ленинграда». 12 сентября 1941 г. на западный берег, к Осиновецкому маяку, прибыл первый конвой судов с продовольствием и боеприпасами – было положено начало водному сообщению Ленинграда с «Большой землёй», которое продолжалось до 15 ноября.

В октябре с приближением холодов началась подготовка к организации транспортного сообщения по льду Ладожского озера. Подготовительными работами занимался автодорожный отдел Управления тыла Ленинградского фронта под руководством военного инженера 1-го ранга В. Г. Монахова.

Специалисты собирали и анализировали информацию о ледовом режиме бухты, результаты наблюдений за погодными и климатическими особенностями этого района, в том числе полученные в начале XX в. смотрителями маяков. Активно использовались данные о структуре и свойствах льда пресноводных водоёмов, об его упругости, а также о грузоподъёмности слоёв ледяного покрова, полученные до войны советскими учёными. Для решения частных вопросов были привлечены Гидрологический, Дорожный институты, Институт Коммунального хозяйства и др. В работе принимали личное участие основоположник отечественной дорожной науки профессор Н. Н. Иванов (1888–1977), метеоролог и гидролог профессор С. А. Советов (1873–1942).

С 12 по 18 ноября пешими группами и на автомобилях производилась разведка ледовой обстановки. Установили, что наилучшим маршрутом является: деревня Коккорево – банка Астречье – острова Зеленцы – село Кобона. 19 ноября Военный Совет Ленинградского фронта издал постановление № 00410 «О доставке продовольствия в Ленинград через Ладожское озеро и о производстве пищевой целлюлозы».

Постановление обязывало «начальника тыла Ленинградского фронта тов. Лагунова, председателя исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся т. Попкова и генерал-майора т. Шилова подготовить транспорт, горючее и продовольственные грузы к перевозкам с таким расчётом, чтобы с момента открытия дороги по озеру перевозить из Кобоны в Осиновец не менее 100 т продовольственных грузов в сутки». В этот же день был издан Приказ командующего Ленинградским фронтом № 00172 «Об организации автотракторной дороги через Ладожское озеро», согласно которому с 22 ноября должно было начаться движение гужевых колонн, а с 25 ноября – автомобилей. Общая протяжённость ледовой дороги составила 30 км.

Раньше запланированных сроков, 20 ноября, когда толщина льда была всего 180 мм, из деревни Коккорево к деревне Кобона отправился за продовольствием первый конно-санный обоз, насчитывавший 350 подвод. К утру 21 ноября он вернулся обратно на западный берег, в Осиновец, доставив 63 т муки. Вечером 21 ноября к деревне Кобона отправилась пробная автомобильная колонна 389-го отдельного автотранспортного батальона из 10 автомобилей ГАЗ-АА под командованием старшего лейтенанта Е. А. Бирюковича, доставившая 10 т муки. Вечером 22 ноября совершила рейс автоколонна из 60 автомобилей под руководством командира батальона майора В. А. Порчунова. Чтобы увеличить перевозки грузов и не допустить провала машин под лёд, к грузовикам прикрепляли на буксире сани.

С захватом немецко-фашистскими войсками 8 ноября Тихвина и выходом противника к станции Войбокало советское командование было вынуждено перенести перевалочные базы снабжения на станции Заборье и Подборовье, которые находились более чем за 300 км от восточного берега Ладожского озера. 24 ноября решением Военного совета Ленинградского фронта от Заборья до Кобоны началось строительство Военно-автомобильной дороги № 102. 7 декабря ледовая дорога через Ладожское озеро (ВАД-101) на правах участка была подчинена начальнику ВАД-102 генералу А. М. Шилову.

После освобождения 9 декабря советскими войсками Тихвина перевалочные базы были перенесены в город, и общая протяжённость Военно-автомобильной дороги с 308 км сократилась до 180 км. 22 февраля 1942 г. начальник ледовой дороги капитан 2-го ранга М. А. Нефёдов был назначен заместителем генерала А. М. Шилова. Управление ВАД-101 было переименовано в ледовый участок Военно-автомобильной дороги № 102.

Ледовая дорога подвергалась систематическим ударам немецких ВВС, обстрелам из тяжёлой артиллерии и атакам вражеских десантов. Успешное противодействие им оказывали средства ПВО Ленинградского фронта, Балтийского флота и Ладожской военной флотилии. Оборону ледовой дороги держали 8-я, 23-я и 54-я армии.

Движение по ледовой трассе прекратилось 24 апреля 1942 г. За первую блокадную зиму 1941–1942 гг. в Ленинград была доставлена 361 тыс. т грузов, в том числе 262 тыс. т продовольствия, а также эвакуировано из города 550 тыс. человек. Ледовая трасса продолжила действовать и зимой 1942–1943 гг. Общее количество грузов, перевезённых в Ленинград по «Дороге жизни» за весь период, составило свыше 1 млн. 615 тыс. т. Эвакуировано из блокадного города было около 1 млн. 376 тыс. человек.

На шоссе А128 «Санкт-Петербург – Морье» во Всеволожском районе Ленинградской области, которое проходит по историческому участку «Дороги жизни» из Ленинграда до берега Ладоги, установлены мемориальные сооружения, посвящённые её героической истории. С 1968 г. в посёлке при станции Ладожское Озеро действует музей «Дорога жизни», а в деревне Кобона с 1980 г. – музей «Кобона: Дорога жизни».

Лит.: Дорога жизни // Большая российская энциклопедия; Жога С. В., Ковалёв В. В. Дорога жизни во имя Победы // Героическая эпопея Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады): сборник материалов конференции, Санкт-Петербург, 22–25 января 2019 г. СПб., 2019. С. 107–110; Ковальчук В. М. Ленинград и Большая Земля.

История Ладожской коммуникации блокированного Ленинграда в 1941–1943 гг. Л., 1975. Режим доступа: http://militera.lib.ru/h/kovalchuk_vm/index.html; Орлова С. А., Светлов Л. П. «Дорога жизни» и её роль в обороне Ленинграда (к 75-годовщине освобождения Ленинграда от вражеской блокады) // Героическая эпопея Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады): сборник материалов конференции, Санкт-Петербург, 22–25 января 2019 г. СПб., 2019. С. 202–206; Павлов Д. В. Ленинград в блокаде. [Л.], 1985.

См. В Президентской библиотеке:

«Дорога жизни»

«Дорога жизни» — во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро. В периоды навигации — по воде, зимой — по льду. Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный Ленинград со страной.

По «Дороге жизни» проходила эвакуация мирного населения города в тыловые районы СССР, снабжение Ленинграда продовольствием, топливом, вооружением, боеприпасами, через неё перебрасывались подкрепления. В навигационные периоды перевозки происходили по водной трассе на кораблях из портов Новая Ладога и Кобона до порта Осиновец, а в период ледостава — по ледяной трассе из Кобоны до Ваганова и Коккорева.

По водной трассе всего было эвакуировано 738 тыс. человек и перевезено 1040 тыс. тонн грузов, а по ледовой дороге — 638 тыс. человек и 575 тыс. тонн грузов. Помимо этого, в Ленинград для обороны города по «Дороге жизни» было доставлено 300 тыс. бойцов. Кроме того, для подачи нефтепродуктов по решению ГКО от 25 апреля 1942 г. в рекордно короткие сроки по дну озера был проложен трубопровод длиной 35 км. «Дорога жизни» подвергалась постоянным жестоким обстрелам тяжёлой вражеской артиллерией и авиацией. Работу «Дороги жизни» прикрывали корабли Ладожской военной флотилии, авиация Ленинградского фронта и Балтийского флота. Благодаря массовому героизму советских воинов и жителей Ленинграда, «Дорога жизни» сыграла исключительно важную роль в спасении города и прорыве блокады.

Как помогла Дорога жизни

В течение первой продолжительной блокадной зимы по Дороге жизни было доставлено более 360 тысяч тонн гуманитарной помощи, большая часть из которой состояла из продовольствия. Тогда же удалось эвакуировать из осажденной Северной столицы полмиллиона человек, в том числе раненых.

Всего за время существования Дороги жизни в Ленинград было доставлено более полутора миллионов тонн гуманитарной помощи, а эвакуировать удалось более миллиона трехсот тысяч человек.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ Несмотря на все меры предосторожности, побороть природу и противостоять немецким обстрелам водителям грузовиков было очень тяжело. Они ездили с открытыми дверьми, чтобы в случае возникновения трещин на льду успеть выпрыгнуть из машины. Но и эта мера не всех спасала. Каждый четвертый грузовик утонул на Дороге жизни.

В один из ноябрьских дней под лед провалилось более 50 машин. Когда происходила эта трагедия, на место происшествия в ночное время выезжала специальная группа людей. Они с помощью веревок и тросов доставали затонувшие грузы со дна озера. Зачастую это были мешки с мукой. Затвердевшую часть муки ленинградцы тоже замешивали в хлеб, который получил впоследствии название «блокадный».

Благодаря этой помощи сотни тысяч ленинградцев не только смогли выжить, но и оказали неоценимую помощь фронту. В городе было налажено производство военной техники. В первые месяцы блокады в Ленинграде удалось построить почти тысячу танков и броневых машин. Под такое производство был заточен Кировский завод.

Популярные вопросы

Вопрос: Сколько грузовиков проехало по Дороге жизни?

Ответ: Около 4 тысяч.

Вопрос: Сколько дней просуществовала Дорога жизни?

Ответ: 250 дней.