Административное устройство столицы республики обычно характеризуется высоким уровнем централизации управления, что позволяет эффективно координировать действия различных государственных структур и обеспечивать выполнение республиканских законов. Столичный город играет ключевую роль в политической, культурной и экономической жизни страны, что требует особого внимания к вопросам инфраструктуры и социальной политики.

Кроме того, столица часто имеет уникальный статус и может обладать специальными правами, что выделяет ее среди других городов республики. Это включает в себя возможности для разработки и реализации уникальных проектов, направленных на развитие urban-инфраструктуры, поддержку бизнес-среды и улучшение качества жизни населения.

Политико-административное устройство Российской Федерации

Цель данного исследования заключается в изучении особенностей политико-административного деления России, а В систематизации специальной литературы по данной теме. Важной задачей является выявление исторических и политических предпосылок, определяющих современную политико-административную структуру России, характеристика основных черт субъектов РФ, определение основных тенденций и перспектив развития политико-административного и территориального устройства РФ.

Вступление……………………………………………………………………………3Раздел 1. Структура государственной власти в Российской Федерации……………………………………………………………..51.1.История формирования государственной власти в России………………..51.2.Государственное устройство Российской Федерации, субъекты РФ……………………………………………………………………….12Раздел 2. Реформирование государственной власти в новой России………………172.1. Принципы построения федерализма в России………………………………172.2. Проблемы и возможные пути оптимизации государственного устройства России……………………………………………………………………………….22Итоги.…………………………………………………………………………29Список рекомендуемой литературы…………………………………………………………………31Приложение 1………………………………………………………………………32Приложение 2……………………………………………………………………..33Приложение 3……………………………………………………………………..34

Работа содержит 1 файл

— 1.20 Мб (Скачать)

Раздел 1. Структура государства и управление в Российской Федерации……………………………………… ……..5

1.1.Исторический обзор политической системы России………………..5

1.2.Организация управления в Российской Федерации,

Раздел 2. Реформы в системе управления в современной России………………17

2.1. Основы федерализма в России………………………………17

2.2. Проблемы и пути совершенствования управленческого разделения России……………………………………………………………… ……………….22

В настоящий момент основные экономические операции в России выполняются в регионах. Они имеют право самостоятельно решать экономические задачи, устанавливать связи как на межрегиональном, так и на международном уровнях. Каждый регион России обладает своими природными ресурсами, национальными и историческими особенностями, собственной экономической структурой, уровнем развития и специализацией. В то же время он составляет единое экономическое целое с другими регионами и занимает определенное место в хозяйственном комплексе страны.

Поэтому понимание страны формируется из всесторонних знаний о ее политическом, административном и территориальном устройстве.

Важность данной темы. В современной России политические институты, особенно институты политико-административной и территориальной организации государства, характеризуются неустойчивостью. Несмотря на то, что Россия является федерацией, в которую входят все регионы субъектами Федерации, она имеет разнообразную структуру административно-территориального деления. У каждого субъекта Федерации свой политико-правовой статус и место в политической системе общества.

В политико-административной системе Российской Федерации постоянно происходят более или менее значительные изменения.

В различные исторические периоды российского государства, включая освоение просторов Сибири и Дальнего Востока, а Вопросы интеграции новых земель в единое социально-экономическое пространство, центральная власть всегда решала важные вопросы. Советский Союз был основан на старой административной структуре краев, областей, союзных и автономных республик и автономных округов.

Следует отметить историческую преемственность административно-территориального деления в современной России. Распад Советского Союза и формирование Российской Федерации стали ключевым моментом в новейшей истории. Это было началом нового этапа в политико-административной системе государства.

В настоящее время актуальной проблемой стало создание новых субъектов Российской Федерации путем реорганизации существующих в рамках широкомасштабной реформы федерализма, начатой президентом России В.В. Путиным в период с 2000 по 2008 гг.

Основная цель заключается в устранении правовой и политической асимметрии, которая способствует бюджетным, социальным и экономическим различиям между различными субъектами России. Необходимо преодолеть географические, природные, политические, экономические и транспортные различия, которые разобщают государство.

Из вышесказанного следует, что проблема территориальных и административных политических институтов была актуальна на протяжении всего периода становления и развития Российского государства.

Цель и задачи исследования:

Анализ сущности и особенностей политико-административного деления России

Необходимо изучить сущность и особенности политико-административного деления России;

Следует систематизировать и обобщить имеющуюся литературу по данной теме;

Выявить исторические и политические предпосылки, определяющие современное политико-административное устройство России;

Проанализировать основные особенности субъектов Российской Федерации;

Определить основные тенденции и перспективы развития политико-административного и территориального устройства РФ.

Тема исследования: политико-административное устройство России.

Глава 1. Политическое и административно-территориальное устройство Российской Федерации

1.1.История политико-административного устройства России

История разделения Российского государства на различные административно-территориальные единицы имеет глубокие исторические корни.

В десятом веке не существовало централизованного государства, и Русь подвергалась постоянным изменениям в политической и территориальной структуре. Княгиня Ольга разделила Новгородскую землю на погосты и установила уроки. Вследствие междоусобных борьбы князей за власть и территории, территориальное деление было нестабильным. Великий князь перед смертью распределял земли между своими сыновьями в удел — в результате появлялись многочисленные удельные княжества.

С XII по XV век на северо-западе существовали независимые Новгородская и Псковская земли, которые постепенно были подчинены и включены в состав Московского государства Иваном III. Территория Новгородской земли была разделена на пятины.

В период Смутного времени в России большую значимость имели земские собрания, обладавшие автономией. Однако после завершения этого периода необходимость централизации управления для решения сложных внутренних и внешнеполитических задач привела к ослаблению местного самоуправления. Укрепляя представительство центральной власти на местах, правительство направляло воевод во все уголки страны, которые концентрировали в своих руках как военную, так и гражданскую власть в регионах.

В некоторых центральных и большинстве северных округов население формировало "всеуездные миры" в человеке выбраными земскими старостами. Тем не менее функции местного самоуправления были регламентированы сверху: вопросы, связанные с военной и стратегической сферой, оставались под контролем центра.

Постепенно развивалась система крестьянского самоуправления. Это позволило уменьшить негативное влияние введения крепостного права на крестьян, зависящих от феодалов, и упростить отношения с государственной администрацией. Землевладельцам и чиновникам приходилось иметь дело не с отдельными крестьянами, а с крупными общинами, основанными на принципах коллективной ответственности и защиты своих членов»[8,с.147].

Эта система существовала до начала XVIII века, когда Пётр I провел реформу административно-территориального устройства и ввел губернии в качестве административно-территориальных единиц. До этого существовали лишь мелкие единицы — уезды и волости.

В старой России создание единого центра управления страной требовало организации и введения общей системы управления ее различными территориями. Естественно, этот процесс не начинался с нуля. Россия имела исторически сложившиеся территории с уже существующей системой управления. Поэтому местная система управления не была разрушена без серьезных причин.

В официальных указах XVII века страна была разделена на части (области), которые назывались "городами". При определении территорий как "города" использовался историко-географический принцип. Известны такие административно-территориальные единицы, как Рязанские, Северские, Замосковные, Пермские и другие "города".

Менее крупные административные единицы включали уезды, волости и станы. Обычно город выступал в качестве центра уезда. Волостная организация, вероятно, произошла от крестьянского общества. Центром волости было село, объединяющее несколько деревень. В некоторых случаях стан заменял волостное деление.

В некоторых регионах России сохранялось традиционное территориальное деление (края, погосты, дороги, полки и т.д.). При изучении исторической географии России XVI-XVII веков возникают проблемы, вызванные различиями в административном устройстве отдельных территорий.

В начале XVIII века уезд стал более устойчивой и устоявшейся единицей громоздкой и неустойчивой административно-территориальной структуры. Для целей рекрутских наборов страна была разделена на разряды. Позже новая губернская структура России послужила административной основой для упорядочения рекрутских наборов.

Основы современного политико-административного деления России были заложены Петром I в 1708 году. Он разделил страну на восемь губерний, число которых вскоре увеличилось до 11, а затем до 14. Губернии были разделены на провинции и уезды. В 1775-1785 годах

Проведение реформы территориального устройства страны было осуществлено Екатериной II. Она направлялась на сохранение дворянско-помещичьей власти и усиление налогового давления путем приближения к военно-полицейскому и фискальному аппарату. Это было достигнуто путем "дробления" губерний и уездов, их количество фактически удвоилось. С ростом территории империи увеличивалось число губерний и уездов. Административно-территориальное деление "екатерининское" было нормативным: территория с населением 300-400 тыс. душ считалась подходящей для образования губернии, а с 20-30 тыс. душ мужского пола — для уезда» [3,с.46].

Это деление просуществовало до революции 1917 года, и его административные границы оказались настолько удачными, что некоторые из них существуют до сих пор, разделяя современные области в центре Европейской России.

К 1914 году Российская империя состояла из 80 губерний, 20 областей, двух округов и 9 самостоятельных городов. Области делились на 817 уездов и 16 760 волостей (см. Приложение 1). Политико-территориальное деление царской России было сложным и отражало разнообразие национальностей в стране.

Некоторые регионы, такие как Великое княжество Финляндское, Царство Польское, Калмыкия и Урянхайский край (ныне Республика Тува), пользовались значительной автономией.

Очевидно, это деление вряд ли имело отношение к экономике, природным и историческим особенностям или национальному составу населения.

Разделение территории "единой и неделимой" России было осуществлено таким образом, что зоны компактного государственного населения были разбиты. Четыре губернии разделили территорию Грузии, а пять губерний разделили Белоруссию и Татарию. Такое административно-территориальное деление начало выполнять "противоавтономные" функции, противостоящие сепаратистским и национально-освободительным движениям.

Изменения в административно-территориальной структуре страны начались после революции 1917 года. В то время происходило неравномерное изменение административно-территориальных единиц, переход от одной крайности к другой, что свидетельствует об отсутствии опыта и знаний у большевиков, а также отсутствии последовательной политики в этой области. Российская Советская Республика (далее — РСР) была провозглашена 7 ноября (25 октября) 1917 года, а столицей нового государства стал город Петроград.

Изначально РСР занимала территорию бывшей Российской империи, за исключением Польши и Финляндии.

В стране до сих пор сохраняется старая административно-территориальная структура, в основе которой лежат губернии и области, состоящие из уездов, округов и отделов (в казачьих областях). Кроме того, уезды делятся на волости, а округа и отделы — на станицы (хутора и поселки). РСР возникла как единое централизованное государство.

В январе 1918 года на Третьем Всероссийском съезде рабочих, солдатских и крестьянских депутатов была провозглашена федеративная структура Российской Советской Республики, которая затем получила новое название — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.

На территории страны появились новые формы автономии, такие как автономные республики (АССР), автономные трудовые коммуны и автономные области. Они обладали всеми правами губерний, но отличались тем, что были национально-государственными образованиями. В марте 1918 года Москва стала столицей государства.

Затем образовались различные республики: Украинская, Туркестанская автономная, Коммуна германцев Поволжья, Терская автономная социалистическая (включая чеченцев, ингушей, кабардинцев и остальных горцев) и Кубано-Черноморская, которые впоследствии вошли в состав Северокавказской республики. Затем были образованы Башкирская и Татарская автономные республики, Вотская (Удмуртская), Калмыцкая и Марийская автономные области, а также Якутская и Бурят-монгольская автономные республики, Узбекская, Туркменская союзная республика и другие национальные образования.

Административно-территориальное деление России

Административно-территориальное разбиение Российской Федерации является ключевым аспектом организации территории страны. Именно на основе этого разбиения формируется система государственных органов, органов местного самоуправления и общественных объединений.

Согласно Конституции Российской Федерации, Россия — это федеративное государство, состоящее из равноправных субъектов Российской Федерации, также известных как "регионы". Эти субъекты являются основной территориальной единицей, включенной в Конституцию, и подчиняются всем ветвям власти — исполнительной, законодательной и судебной.

Большинство регионов Российской Федерации имеют свое административно-территориальное деление, включающее в себя районы и города областного (краевого, республиканского, окружного) значения, а В некоторых случаях — закрытые административно-территориальные образования (например, в Московской области). Установление административно-территориального устройства субъектов РФ происходит на основе их уставов, конституций, региональных законов и реестров административно-территориальных единиц. На местном уровне это отражается в статусе муниципального района, городского или муниципального округа.

На низовом уровне административно-территориального устройства субъектов РФ иногда выделяются сельские округа (сельсоветы) или поселения, а также сельские населенные пункты, поселки городского типа (рабочие поселки) и города (районного значения) и внутригородские районы. В рамках местного самоуправления им соответствуют как правило муниципальные образования со статусом сельского поселения или городского поселения с входящими в их состав населенными пунктами

Субъектами федерации являются:

- республики

- края

- области

- города федерального значения

- автономная область

- автономные округа.

Каждый из типов субъектов Российской Федерации имеет свой конституционно-правовой статус, который закреплен соответствующими статьями Конституции России.

На данный момент в Российской Федерации имеется 85 различных субъектов, включая 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономную область и 4 автономных округа.

Регионы России

Субъекты

Общая территория (в квадратных километрах)

Республика (административно-территориальная единица РФ)

Республика — это один из видов субъектов Российской Федерации.

Согласно статье 5 Конституции РФ, "Российская Федерация состоит из республик, краёв, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов — равноправных субъектов Российской Федерации".

Республики, входящие в Россию, являются государствами (согласно статье 5 Конституции РФ), но не обладают суверенитетом. Конституционный Суд РФ в Постановлении от 7 июня 2000 г. № 10-П обратил внимание на это: "Признание за республиками суверенитета, при условии, что все остальные субъекты Российской Федерации им не обладают, нарушило бы конституционное равноправие субъектов Российской Федерации, и сделало бы невозможным его осуществление в принципе. Поскольку субъект Российской Федерации, не обладающий суверенитетом, по своему статусу не может быть равноправным с суверенным государством".

Использование термина "республика (государство)" в Конституции РФ отображает определенные особенности ее конституционно-правового статуса, которые связаны с историческими и национальными факторами. Среди характеристик конституционно-правового статуса республик можно выделить следующие:

- Республики обладают своими конституциями и законодательством (согласно ч. 2 ст. 5 Конституции РФ).

- Республики имеют право устанавливать собственные государственные языки, которые используются наряду с государственным языком Российской Федерации в органах власти, органах местного самоуправления и государственных учреждениях республик (согласно ч. 2 ст. 68 Конституции РФ).

На ноябрь 2022 года в России насчитывается 24 республики (согласно ч. 1 ст. 65 Конституции РФ).

Подразделение государственного законодательства

Сведения

Сферы знаний: Нормативное урегулирование организации территориальной структуры государственной власти, Основной закон. Право муниципалитетов

Территориальные деления

Давайте не будем далеко ходить и придумывать то, что уже давно изобретено, а взглянем в Конституцию РФ, а именно, в статью №5. Она предусматривает разделение современной России на следующие ее субъекты:

- автономная область;

- край;

- автономный округ;

- город федерального значения;

- область;

- республика.

В статье отмечено, что все эти субъекты равноправны между собой и в отношениях с властями центра страны. Это означает, что республики имеют такие же права, что и округа, автономии или области.

Между республиками и другими субъектами РФ есть некоторые незначительные различия в отношении правовых документов и территориального устройства.

В одной из республик РФ находится город федерального значения под названием Севастополь (АРК). Несмотря на это, он не подчиняется республиканским властям и взаимодействует с ними только по договоренности.

Уникальной чертой является наличие нескольких территориальных образований на Алтае, включая и край, и республику. Каждое из них имеет свою столицу: Горно-Алтайск для Республики Алтай и Барнаул для Алтайского края.

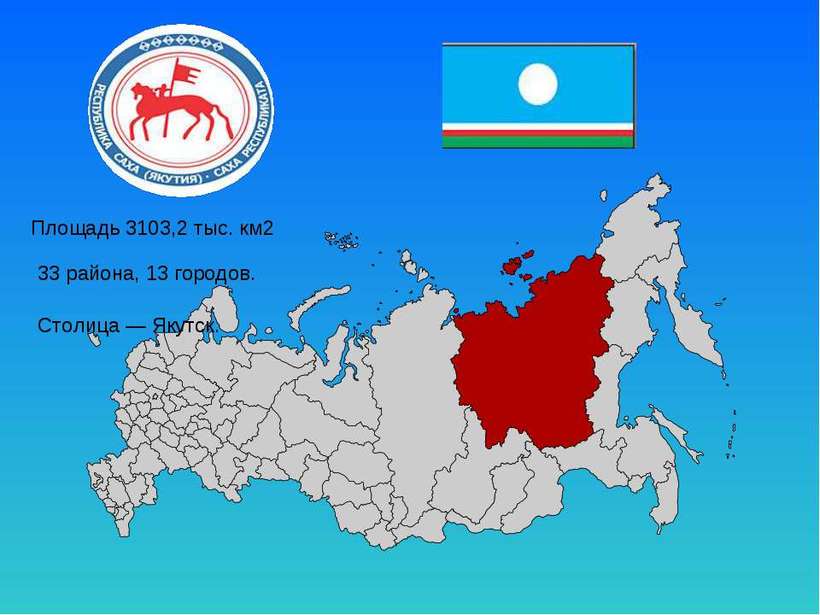

Республики занимают самые большие территории в Российской Федерации. Например, Республика Саха занимает территорию в 3 миллиона квадратных километров, что делает ее лидером среди других субъектов. Это действительно внушительная цифра.

Соответствие республик столицам

Каждая республика, как и должно быть в нормальном государстве, обязана иметь свою собственную столицу. Вот какие столицы соответствуют данным вопросом республикам России:

- Чувашия – город Чебоксары;

- Республика Татарстан – столица Казань;

- Республика Башкортостан – город Уфа;

- Республика Калмыкия – город Элиста.

Республики, по сути, являются независимыми государствами в рамках Российской Федерации. В отличие от других субъектов федерации, республики имеют свои собственные конституции.

Столица как элемент административно-территориального устройства государства

Почти в каждом государстве существует административно-территориальное устройство, в рамках которого выделяется особая единица — столица.

Столица представляет собой город или населенный пункт, который играет роль политического и административного центра государства. Это связано, прежде всего, с тем, что здесь расположены высшие органы власти.

Обычно, статус столицы у определенного города имеет исторические корни. Во многих европейских странах столицей стал город, который в Средневековье был центром владения феодала-сеньора, который в свою очередь создавал централизованное государство.

В других условиях выбор столицы зависел от различных характеристик поселения: историческое значение национального масштаба, бывший центр колониального управления, географические координаты и так далее.

Иногда экономические, демографические и другие процессы приводят к перемещению столицы или даже постройке новой (Бразилия, Кот-д’Ивуар, Нигерия). Перемещение столицы может быть рассмотрено как средство интеграции страны и государства (Казахстан).

Обычно столицу определяют в конституции, хотя традиционная роль политического и административного центра привела к тому, что в некоторых странах закон не упоминает конкретный город как столицу. В конституциях Перу и Черногории также указана "историческая столица" страны.

Румыния имеет конституционно установленный уровень административно-территориальных единиц, которые подчинены столице, в то время как в Хорватии столица имеет статус особой единицы.

Столица выделяется в системе административно-территориального устройства государства как особая единица, что означает особый порядок местного самоуправления и взаимоотношения с центральной властью.

Часто столица сочетает статус административной единицы с ролью административного центра региона, иногда признается как особая единица с учетом своих особенностей.

Иногда центром отдельной области становится столица унитарного государства, образуя особую административно-территориальную единицу (например, в Колумбии, Парагвае, Перу, Чили).

Другой тип столицы (федеральный округ) присущ федеративному государству. Такой округ выступает субъектом государственной власти на федеральном уровне, хотя и с ограниченными полномочиями по сравнению со субъектами федерации. Его создание объясняется ролью столицы как политического и административного центра всего федеративного государства.

В некоторых федеративных государствах столица имеет статус отдельного субъекта федерации (например, в Австрии, России, Германии). Органы, созданные в столице, осуществляют властные функции на уровне как субъекта федерации, так и столичного города как административно-территориальной единицы.

Подписи к слайдам:

Учитель географии Т.Ф. Телепенина из МКОУ БСОШ № 1 рассматривает особенности административно-территориального устройства РФ.

Россия официально называется Российская федерация. Слово "федерация" означает "союз" или "объединение". Федерация — это форма государственного устройства, при которой части федеративного государства являются государственными образованиями (субъектами), обладающими определенной политической самостоятельностью.

Какие причины привели к тому, что Россия стала федерацией? Это большая площадь; большое количество присоединенных территорий и народов, проживающих на них; трудности в управлении такой большой и разнородной территорией.

Для укрепления эффективности государственной власти и улучшения контроля за соблюдением законов, Конституция России была изменена, создав федеральные округа. Федеральный округ представляет собой административно-территориальную единицу, подчиненную центральным властям государства и не являющуюся субъектом федерации

Центральный — Москва, Южный — Ростов-на-Дону, Северо-Западный — Санкт-Петербург, Дальневосточный — Хабаровск, Сибирский — Новосибирск, Уральский — Екатеринбург, Приволжский — Нижний Новгород, Северо-Кавказский — Пятигорск. 13 мая 2000 года — 7 федеральных округов, 19 января 2010 года — 8 федеральных округов

В Российской Федерации существует 9 краёв, 46 областей, 2 города федерального значения, 21 республика, 1 автономная область и 4 автономных округа. Взаимоотношения между субъектами Российской Федерации и федеральными органами власти основаны на равноправии. На сегодняшний день количество таких субъектов составляет 83. Государственно-территориальные образования включают в себя национально-территориальные образования.

Вот перечень республик: 1. Адыгея 2. Республика Алтай 3. Башкортостан 4. Бурятия 5. Дагестан 6. Ингушетия 7. Кабардино-Балкария 8. Калмыкия 9. Карачаево-Черкесия 10. Карелия 11. Коми 12. Марий Эл 13. Мордовия 14. Саха (Якутия) 15.

Северная Осетия — Алания 16. Татарстан 17.

Тыва 18. Удмуртия 19. Хакасия 20. Чечня 21. Чувашия.

Изучение карты

Местность, включающая в себя Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, составляет 4 автономных округа.

В России существует 9 краев, включая Алтайский край, Камчатский край, Хабаровский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край и Забайкальский край.

Заполните таблицу "Административные единицы и их центры". № Название субъекта Центр Республики 1 Башкортостан Уфа 2 … Татарстан Казань Автономные округа 1 2 …

Домашнее задание Параграф 11 На к/к нанести республики РФ и их столицы

Источники http:// ru.wikipedia.org/wiki/ http :// images.yandex.ru/yandsearch Поурочные разработки по географии России: 8 класс С.Н. Грушина. – М.: издательство «Экзамен», 2008.

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Административно-территориальное устройство РФ

Этот учебный материал участвовал во Всероссийском конкурсе школьных проектов, посвященных 20-летию Конституции РФ и занял 7-е место. Это конспект занятия.

Административно-территориальное устройство Российской Федерации

Занятие по освоению нового учебного материала, организованное на принципах самостоятельной работы обучающихся. Активное использование атласных карт и контурных карт. Педагог предоставляет листы с заданиями. Ученики выполняют задания самостоятельно.

Административно- территориальное устройство России 2015 г

Организация территориального деления России в 2015 году. Расположение субъектов Российской Федерации соответствует их прямому соседству друг с другом, что облегчает запоминание.

Тематическая станция «Административно-территориальное устройство Краснодарского края» ТЕСТ

На данной тематической станции представлена информация об административно-территориальном устройстве Краснодарского края.

Административно-территориальное устройство и население мордовского края

Восьмиклассники начали изучать историю и культуру Мордовии XIX века на первом уроке.

административно-территориальное деление территории России

Презентация знакомит школьников с административно-территориальным делением России, объясняя понятия "Федерация", "федеральный округ", "субъект федерации".

Тема: «Географическое положение России», «Административно-территориальное устройство России».

Главная цель данной задачи заключается в изучении административно-территориального устройства страны. Для достижения этой цели необходимо выполнить несколько задач:

1. Повторить изученный материал о формировании территории России.

2. Содействовать формированию ясного представления об этой теме.