Партия большевиков, сформировавшаяся в начале XX века как фракция Российской социал-демократической рабочей партии, начала свое развитие с противостояния меньшевикам на Втором съезде РСДРП в 1903 году. Основные этапы ее развития включали участие в революции 1905 года, Когда большевики разработали программу народного восстания, и периодical repression under the Tsarist regime, which facilitated their consolidation and underground activities.

С укреплением позиций в обществе и на фоне Февральской революции 1917 года они заняли ведущие позиции, что culminated in the October Revolution, когда большевики захватили власть. После этого партия претерпела изменения, включая борьбу в Гражданской войне и формирование структуры Советской власти, что привело к окончательному утверждению большевиков как главной политической силы в стране.

Партия большевиков и формирование режима личной власти в 20-е годы. (Билет 10)

Идея установления однопартийной политической системы (то есть такой системы, при которой существует только одна партия, которая и управляет) была в полном соответствии с теоретическими представлениями о государстве диктатуры пролетариата. Власть, основанная на прямом насилии и регулярно использующая его против "враждебных классов", не допускала никаких мыслей о возможности политической конкуренции и оппозиции со стороны других партий.

Также неприемлемым для данной системы было существование инакомыслия и альтернативных группировок внутри правящей партии. В 20-х годах формирование однопартийной системы было завершено.

Элементы рынка, частной инициативы и предпринимательства были внесены Нэпом в экономическую сферу, но в политической сфере сохранилась и даже усилилась военно-коммунистическая нетерпимость к “врагам и колеблющимся”. Остатки многопартийности были ликвидированы к 1923 году.

Судебный процесс над эсерами в 1922 году, обвиненными в планировании заговоров против советской власти и лидеров коммунистической партии, поставил конец долгой истории партии. В 1923 году меньшевики, находившиеся в изгнании и запуганные, объявили о самороспуске. Бунд прекратил свое существование.

Левые, социалистические партии были ликвидированы, а монархические и либеральные партии исчезли после Октябрьской революции 1917 года. Политических оппонентов вне коммунистической партии уничтожили, оставалось только добиться единства внутри партии.

После завершения Гражданской войны именно вопрос о единстве партии считался ключевым для В. И. Ленина. X съезд РКП(б) в 1921 году принял резолюцию “О единстве партии” по его настоянию, запрещавшую фракционную деятельность. Не менее известными стали его последние работы 1922—1923 годов, в которых он призывал своих преемников хранить единство партии “как зеницу ока”: раскол в партии он считал главной угрозой. Однако после его смерти (январь 1924) внутрипартийная борьба только разгорелась с новой силой. Основные этапы внутрипартийной борьбы в 20-е годы:

35. Развитие культуры и науки в СССР в период с 20-х по 30-е годы. (Вопрос 11)

После Октябрьской революции 1917 года и установления диктатуры пролетариата наука и культура стали частью общепартийного дела. Их развитие было полностью подчинено целям социалистического строительства и осуществлялось под руководством партии и государства.

С укреплением однопартийной политической системы, уходом оппозиции и установлением тоталитарного режима, сфера культуры подчинялась идеологическому стандарту, теряя творческую свободу. Формировалась культура, соответствующая тоталитарному обществу, под контролем государства, стремящегося воздействовать на духовную жизнь и воспитывать в духе доминирующей идеологии. Это, конечно, не означает, что наука и культура в 1920-1930-е годы не достигали успехов, великих открытий и прогресса. Процессы в духовной сфере были многообразны и противоречивы.

В 1920-е годы было одержано значительное достижение — избавление от массовой неграмотности. Миллионы взрослых получили образование в рамках ликбеза, была организована сеть библиотек и читален. Новая система обучения базировалась на принципах единой трудовой школы. Начальное образование в четыре класса стало обязательным, а затем также семиклассное образование.

20-е годы являются ярким периодом в истории российской педагогики, время введения новых методов и экспериментов (безоценочное обучение, лабораторный метод, самоуправление и др.). В 30-е годы ситуация в школьной образовательной системе изменилась: были восстановлены традиционные методы обучения (уроки, предметы, оценки, строгая дисциплина), опыт предыдущего десятилетия был осужден как "перегиб".

В 20-е годы были созданы так называемые рабфаки, которые были факультетами для подготовки специалистов с высшим образованием из числа рабочих и крестьян. Основное внимание уделялось подготовке преподавателей общественных наук для высших учебных заведений (Институт красной профессуры).

В конце 20-х и 30-е годы прошли различные кампании по изгнанию из университетов и институтов профессоров и преподавателей, которые по мнению властей не освоили марксистское учение. Вместе с педагогами жертвами репрессий стали также студенты (например, в конце 20-х годов был арестован и сослан на Соловки выдающийся знаток русской литературы академик Д. С. Лихачев, тогда студент Ленинградского университета).

Борьба за «идейную чистоту» сильно повлияла на развитие гуманитарных наук. Осуждение ученых с отличными от марксистских взглядами и высылка из страны группы известных философов, историков, экономистов, социологов (П.А. Сорокин, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, И.А.

Ильин, Л.П.

Карсавин, А.А. Кизеветтер и др.) произошли в 1922 году. После выхода «Краткого курса истории ВКП(б)» установился новый стандарт, к которому все публикации и высказывания подгонялись. В 1930-е годы идеологическое давление на гуманитариев было усилено прямыми репрессиями (аресты, ссылки, расстрелы).

Среди жертв политических репрессий оказались знаменитые экономисты Н. Д. Кондратьев и А. В. Чаянов, а также философ П. А. Флоренский, и другие. В области точных и естественных наук ситуация была иная. Великие открытия были сделаны такими учеными, как В. И. Вернадский, А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, Н. И. Вавилов, С. В. Лебедев, Н. Д. Зелинский, А. Н. Туполев, И. В. Курчатов и другие.

Государство, особенно в период индустриализации и в условиях нарастающей военной угрозы, активно инвестировало в развитие точных и естественных наук, стремясь повысить материальное положение ученых. Однако репрессии 30-х годов не миновали и ученых-естественников. Великий генетик Н. И. Вавилов был арестован и подвергнут тяжким испытаниям в лагерях, в то время как А. Н. Туполев, С. П. Королев, В. П. Глушко и другие трудились в "шарашках" (конструкторских бюро и лабораториях, созданных в местах заключения).

В начале двадцатых годов XX века многие известные писатели, художники и музыканты эмигрировали из страны (И. А. Бунин, А. И. Куприн, К. Д. Бальмонт, В. Ф. Ходасевич, М. Шагал, И. Е. Репин, С. С. Прокофьев, С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин и др.). В то же время многие выдающиеся представители русской культуры остались в России (А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, М. М. Пришвин, Н. С. Гумилев, расстрелянный в 1921 г., В. Э. Мейерхольд и др.).

До 1920-х годов в мире искусства царил дух творческого поиска, стремление найти новые, яркие художественные формы и образы. Существовали различные творческие группировки, отстаивавшие различные взгляды на суть и предназначение искусства (Пролеткульт, Российская ассоциация пролетарских писателей, группа "Серапионовы братья", "Литературный центр конструктивизма", "Левый фронт искусств", Ассоциация художников революционной России, Общество московских живописцев и другие).

С 1925 года идеологическое давление на деятелей культуры стало сильнее. К середине 1930-х годов всеобщим методом советского искусства был объявлен метод социалистического реализма (изображение действительности не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть с точки зрения интересов борьбы за социализм).

Особую значимость имели появление в 1934 году Союза писателей СССР и проведение идеологических кампаний, направленных, например, против музыки Дмитрия Шостаковича. Творческие объединения в значительной мере стали частью партийно-государственного механизма. Применение общих художественных канонов осуществлялось в том числе при помощи репрессий.

Большевики

Большевики – это представители определенного политического течения в РСДРП (с апреля 1917 года ставшего самостоятельной политической партией), которые были возглавляемыми В.И. Лениным. Термин «большевики» возник на 2-ом съезде РСДРП в 1903 году, когда сторонники Ленина получили большинство голосов на выборах в руководящие органы РСДРП (отсюда их название — большевики), в то время как их противники стали меньшинством (меньшевики). С 1917 по 1952 годы слово «большевики» использовалось в официальном названии партии — РСДРП(б), РКП(б), ВКП(б). На XIX съезде партии в 1952 году она была переименована в КПСС.

Большевизм — это революционное течение политической мысли, возникшее в начале XX века в России и являющееся последовательным марксистским направлением в международном рабочем движении. Оно нашло своё выражение в партии нового типа — пролетарской партии большевиков, созданной В. И. Лениным. Большевизм начал своё формирование в период, когда центр мирового революционного движения переместился в Россию. Термин "большевизм" возник в связи с выборами на Втором съезде РСДРП в 1903 году, когда сторонники Ленина (большевики) составили большинство, в то время как оппортунисты (меньшевики) оказались в меньшинстве. Согласно В. И. Ленину, "Большевизм как течение политической мысли и как политическая партия существует с 1903 года" (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 41, с. 6).

Основой большевизма является марксизм-ленинизм. Ленин определял большевизм как применение революционного марксизма к особым условиям эпохи. Большевизм объединяет революционную теорию и практику, а также идеологические, организационные и тактические принципы, разработанные Лениным. Это значимый вклад российского рабочего класса в международное коммунистическое и рабочее движение.

Как политическая партия, большевизм является пролетарской партией нового типа, принципиально отличающейся от существовавших партий 2-го Интернационала. Он представляет собой партию социальной революции, диктатуры пролетариата и коммунизма.

Большевизм боролся с различными оппортунистическими течениями в рабочем движении России, такими как либеральное народничество, "легальный марксизм", "экономизм", кадеты, буржуазные националисты, эсеры, анархизм и меньшевизм. Он также боролся за чистоту своих рядов и противостоял оппортунистическим группам внутри большевистской партии, таким как отзовисты, "левые коммунисты", троцкизм, "рабочая оппозиция" и другие антипартийные группы.

Характерным свойством большевизма является последовательный пролетарский интернационализм. С момента формирования большевики вели бескомпромиссную борьбу в международном рабочем движении за чистоту марксистско-ленинской теории, за соединение научного социализма с рабочим движением, против бернштейнианства, оппортунистов, ревизионистов, сектантов, догматиков, центризма и социал-шовинизма второй Интернационала.

Вместе с тем большевики, придерживаясь идеалов пролетарского интернационализма, постоянно объединяли левых элементы западноевропейских социал-демократических партий. Руководя левыми социал-демократами в направлении последовательной революционной борьбы и терпеливо разъясняя их ошибки и уклонения от марксизма, большевики способствовали консолидации революционных марксистов.

С начала Первой мировой войны, Ленин объединил левые элементы западноевропейских социал-демократических партий, образовав большевизм, который возглавил революционное направление международного рабочего движения после Октябрьской революции. Большевизм был признан Коминтерном в качестве образца для всех коммунистических партий, так как он последовательно воплощал марксистско-ленинское учение о социалистической революции, диктатуре пролетариата и строительстве социализма, а также организационные, стратегические и тактические принципы социализма.

Однако 5-й конгресс Коминтерна подчеркнул, что опыт большевистской партии не следует механически переносить на другие партии. Были выделены основные черты большевистской партии: поддержание связи с массой рабочих, маневроспособность, максимальные усилия для победы рабочего класса и централизованность без разделений и фракций. Большевистская партия руководила борьбой народных масс России в трёх революциях: Революции 1905-1907 гг., Февральской революции 1917 г. и Октябрьской революции 1917 г.

Осуществив инновационную концепцию, тактику и стратегию, большевистская фракция объединила борьбу рабочих за социализм, народное движение за мир, борьбу крестьян за землю и освободительное движение угнетенных народов России воедино, направив эти усилия на свержение капиталистической системы. Вследствие победы социалистической революции 1917 года в России была установлена диктатура пролетариата, что привело к возникновению новой социалистической страны — уникального события в истории. Этим была реализована первоначальная программа партии, принятая в 1903 году.

Седьмая (Апрельская) конференция Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) в 1917 году привела к изменению ее имени на РСДРП (большевиков) – РСДРП (б). В 1918 году партия изменила свое название на Российская коммунистическая партия (большевиков) – РКП (б), а в 1925 году на Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) – ВКП (б). На XIX съезде партии в 1952 году было принято решение переименовать ВКП (б) в Коммунистическую партию Советского Союза – КПСС.

Г. В. Антонов.

Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б) 1917 года утвердила тезисы Ленина и направила партию на борьбу за переход ко второму этапу революции, который является социалистическим. Партия перестроила свою внутреннюю жизнь на принципах демократического централизма, быстро превратившись в массовую рабочую партию (около 24 тыс. членов в начале марта, свыше 100 тыс. в конце апреля, 240 тыс. в июле). Большевики начали активную политическую работу среди рабочих, крестьян, солдат и матросов в Советах, где большинство принадлежало эсерам и меньшевикам, Солдатских комитетах, профсоюзах, культурно-просветительских обществах, фабзавкомах. Они вели энергичную политическую борьбу за массы против эсеров и меньшевиков, анархистов, кадетов, готовя революционную армию для свержения капитализма. Разоблачая политику мелкобуржуазных и буржуазных партий, большевики освобождали все новые и новые слои трудящихся города и деревни, солдат и матросов.

В период с февраля по октябрь 1917 года ленинская партия демонстрировала выдающийся пример исторической инициативы, правильной оценки соотношения классовых сил и конкретных особенностей момента. На различных этапах революции партия использовала гибкую и разнообразную тактику, включая мирные и немирные, легальные и нелегальные методы борьбы, проявляя способность комбинировать их и переходить от одних форм и методов к другим. Это является одним из существенных отличий стратегии и тактики ленинизма от социал-демократического реформизма и мелкобуржуазного авантюризма.

Важными событиями в период подготовки социалистической революции в России были кризисы Апрельский, Июньский, и Июльские дни 1917 года, а также ликвидация корниловщины. Эти политические кризисы отражали глубокие внутренние социально-экономические и политические противоречия, свидетельствуя о стремительном нарастании общенационального кризиса.

После событий июля власть перешла к контрреволюционному Временному правительству, которое начало применять репрессии; Советы эсеров и меньшевиков стали подчиненными буржуазному правительству. Мирный период революции закончился. Ленин предложил временно отказаться от лозунга «Вся власть Советам!». На шестом съезде РСДРП (б), который прошел полулегально [26 июля (8 августа)-3(16) августа 1917 г., Петроград], была выработана новая тактика партии под руководством Ленина, находившегося в подполье, и был взят курс на вооруженное восстание для захвата власти.

В конце августа в Петрограде рабочие, солдаты и матросы под руководством большевиков подавили мятеж генерала Корнилова. Это изменило политическую обстановку, и началась массовая большевизация советов с лозунгом "Вся власть Советам!". Однако власть могла быть передана только через вооруженное восстание.

Страна столкнулась с национальным кризисом, который проявился в мощном революционном движении рабочего класса. Они боролись за власть, крестьяне вели широкую борьбу за землю, солдаты и матросы перешли на сторону революции, народы окраин активизировали национально-освободительное движение. Все это происходило на фоне экономической разрухи, кризисов Временного правительства и распада мелкобуржуазных партий. К числу большевиков присоединилось около 350 тыс. членов, они смогли завоевать поддержку большинства рабочего класса, крестьян и солдат. Таким образом, были созданы все условия для победы социалистической революции в 1917 году.

Подготавливая вооруженное восстание, партия рассматривала его как искусство. Была сформирована Красная Гвардия (свыше 200 тыс. человек по всей стране), на сторону большевиков были завоеваны политически Петроградский гарнизон (до 150 тысяч солдат), Балтийский флот (80 тысяч матросов и сотни боевых кораблей), значительная часть солдат действующей армии и тыловых гарнизонов.

Ленин разработал план восстания и определил наиболее подходящее время для его начала. ЦК партии выбрало военно-революционный центр для руководства восстанием (А.

В сумерках 25 октября (7 ноября) начал работу Второй Всероссийский конгресс Советов рабочих и солдатских депутатов, где большинство принадлежало большевистской партии (второе место занимали делегаты левых эсеров, выступавших за передачу власти Советам). Конгресс принял историческое решение о передаче всей власти в Центре и на местах Советам.

Согласно отчетам Ленина, съезд Советов принял два важных закона: Декрет о мире и Декрет о земле. Эти решения способствовали объединению трудящихся вокруг большевистской партии и Советской власти. 26 октября (8 ноября) на 2-м съезде Советов был выбран высший орган Советского государства – ВЦИК, в состав которого вошли представители большевиков, левых эсеров и других партий. Тогда было сформировано первое Советское правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК) под руководством Ленина. На тот момент оно полностью состояло из большевиков (левые эсеры присоединились к правительству только в декабре 1917 года).

Советская власть была установлена большевиками в результате объединения различных народных движений, таких как борьба за мир, за землю и за национальное освобождение, а также за диктатуру пролетариата. Они смогли одержать победу почти на всей территории страны в короткий период времени, от октября 1917 года до февраля 1918 года. Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории человечества, эру торжества социализма и коммунизма.

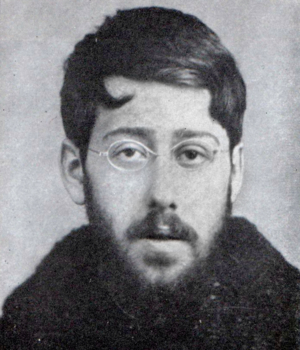

| bolsheviki_m.jpg | 23.93 Кбайт |

| bolsheviki_b.jpg | 79.59 Кбайт |

Большевики

Большевики — это фракция в составе РСДРП с 1903 по 1917 годы. Название "большевики" отражает результаты выборов руководящих органов РСДРП на ее втором съезде, который проходил с 17 июля по 10 августа 1903 года в Брюсселе и Лондоне. Владимир Ильич Ленин датирует появление большевизма как политического течения и политической партии 1903 годом.

На самом деле, изначально большевики и меньшевики были частью одной партии с общей программой и уставом. Однако работы Ленина, составляющие идеологическую основу большевизма (в частности, "Что делать?", 1902 год), были написаны до раскола на втором съезде. Специфическое различие в идеях Ленина от общих воззрений российских социал-демократов проявилось в ходе полемики с меньшевиками, особенно после издания его работы "Шаг вперед, два шага назад" в 1904 году. В конце 1904 года большевики начали издание своей первой фракционной газеты "Вперед", противостоявшей новой (меньшевистской) газете "Искра", а также создали фракционный центр — Бюро большинства. Их крайний радикализм, основанный на представлении о предпочтительности революции перед реформами и убеждении в том, что в России начала XX века из-за противоречий между капитализмом и остатками крепостничества, а также из-за политической слабости и контрреволюционности буржуазии, нет других возможностей для глубокого демократического преобразования общества, соответствующего интересам пролетариата.

Большевизм — это продолжение радикальной линии в российском освободительном движении, объединившее в себе идеи и практику революционеров второй половины XIX века, таких как Н.Г. Чернышевский, П.Н. Ткачев, С.Г. Нечаев и "русские якобинцы".

В то же время он адаптировал опыт Великой Французской революции, особенно период якобинской диктатуры, согласно не столько идеям К. Маркса, а К. Каутского и Г.В. Плеханова. По Ленину, "якобинец, связанный с пролетарскими массами, это и есть социал-демократ". При этом большевики были противопоставлены меньшевикам как "якобинцы" против "жирондистов".

2 Состав руководства и идейное направление партии большевиков

Большевики не знали стабильности в своём руководстве: история их движения была постоянным вращением вокруг Ленина – единственного лидера и идеолога, признанного всеми. В начальный период формирования большевизма в его круг входили Г.М. Кржижановский, Л.Б. Красин, В.А. Носков, А.А.

Богданов, А.В.

Луначарский и другие; почти все они когда-то были обвинены в недостаточной верности большевикам или назывались "примиренцами".

Большевики активно пытались восстановить единство РСДРП, но их предложение о созыве съезда не было поддержано меньшевиками и членами ЦК партии. В результате, в Лондоне состоялся III съезд РСДРП, а также прошла конференция меньшевиков в Женеве. На съезде были представлены 38 делегатов из 20 организаций, которые выступили с докладами. Решения съезда стали шагом к обособлению фракции, а идея гегемонии пролетариата была выдвинута на первый план.

В период времени, когда силы революции и контрреволюции находились в равновесии во время "дней свобод" в осень 1905 года, большевики активно готовились к восстанию, организовывали митинги и выпускали первую легальную газету "Новая жизнь". Они также предпринимали попытки реорганизовать партию, расширяя участие в выборах в руководящие структуры.

Ленин и его сторонники видели эффективность революционных действий в отказе от этнических ограничений. При отборе кадров в партии особое внимание уделялось авантюризму и готовности использовать любые средства для достижения цели. Это было ярко выражено в способах финансирования партии.

Изначально деньги на партийные нужды поступали от состоятельных людей, симпатизировавших революционному движению. На IV съезде большевиков большинство делегатов поддержали решение меньшевиков о запрете экспроприаций, которые были подтверждены V съездом РСДРП.

Однако Большевистский центр игнорировал эти решения и организовал ряд "партизанских" выступлений. За время революции количество большевиков выросло с 14 тыс. в лето 1905 года до 60 тыс. весной 1907 года.

Весной 1907 года наиболее крупные и активные большевистские организации находились в Москве (6500 человек), в Петербурге (6000 человек), в Иваново-Вознесенске (5000 человек), в Костроме (3000 человек), а В Киеве и Екатеринбурге (по 1500 человек). Во время поражения революции многие большевики были вынуждены эмигрировать. В январе 1908 года Большевистский центр переехал в Женеву, а затем в декабре — в Париж, где находилась редакция газеты "Пролетарий" (до 1910 года).

Спад массового революционного движения в России привел к резкому сокращению численности нелегальных организаций; многие из них прекратили свое существование на долгое время. Вместе с рабочими из подполья ушла и интеллигенция; некоторые из известных большевиков (Носков, П.П. Румянцев, Кржижановский, Красин, Д.С.

Некоторые из сторонников (Постоловский) отказались от участия в политической деятельности, другие присоединились к меньшевикам (Б.И. Горев, Н.А. Рожков), а некоторые продолжали себя считать большевиками, но были исключены из фракции из-за разногласий с Лениным. Реакцией на происходившие в партии процессы стали атаки большевистской пропаганды не только против ушедшей из партии интеллигенции, но и против меньшевиков.

Внутри большевистской фракции началась жаркая борьба против тех, кто не разделял их взглядов: на расширенной редакции газеты "Пролетарий" в Париже (июнь 1909 г.) отзовисты под руководством Богданова были исключены (они были названы отзовистыми из-за требования отозвать социал-демократических депутатов из Государственной думы, так как они настаивали только на использовании нелегальных методов борьбы и не понимали перехода от революции к реакции); им были предъявлены обвинения в отходе от марксистской философии. Исключение отзовистов, которые затем создали группу "Вперед", укрепило позицию Ленина как единоличного лидера фракции и толкователя большевизма; его ближайшими сторонниками стали Г.Е.

Зиновьев и Л.Б. Каменев. Ленин отказался идти на уступки другим течениям РСДРП и окончательно раскололся с ними в своём стремлении создать самостоятельную партию с четко выраженной идеологией; в это время он продолжал сотрудничество только с меньшевиками-партийцами, сторонниками Плеханова, и вместе с ними с конца 1910 года издавали в Париже газету "Рабочая газета", а в России – легальную газету "Звезда"; в 1911 году, в связи с уходом меньшевиков из редакции газеты "Социал-демократ", она также перешла к большевикам. Переломным моментом стала Пражская конференция РСДРП (январь 1912 г.), созванная организационной комиссией России, которая состояла из ленинцев. В конференции отказались участвовать все остальные группы и течения в РСДРП, национальные социал-демократические партии и думская фракция социал-демократов; 16 из 18 делегатов конференции были большевиками, 2 – меньшевиками-партийцами, Несмотря на это, конференция объявила себя VI Всероссийской конференцией РСДРП, решения которой были обязательны для всех членов партии, включая и заграничные группы; ликвидаторы (группы журналов "Наша заря" и "Дело жизни") были объявлены стоящими вне партии, поскольку разногласия с ними трактовались как программные.

ЦК партии, в котором состояли Ленин, Зиновьев, Р.В. Малиновский и некоторые "практики" — малоизвестные фигуры в партии, были выбраны на конференции. Летом 1912 года Ленин и Зиновьев устроились в пограничном районе Австро-Венгрии (Краков, Поронин) как члены Заграничного бюро ЦК.

С апреля 1912 года в Петербурге начала издаваться легальная газета "Правда" (отсюда и происходило название большевиков того времени — "правдисты"), которая была задумана для того, чтобы отвлечь рабочих от бульварной прессы и под лозунгом "единства снизу" обеспечить свое влияние в социал-демократических организациях, прежде всего состоявших из рабочих. Одновременно в Петербурге издавались несколько большевистских журналов: "Просвещение", "Вопросы страхования", "Работница" и другие.

С начала ноября 1912 года депутаты-большевики IV Государственной думы играли роль опорного пункта Заграничного бюро в России. Вскоре все члены Русского бюро ЦК (кроме Малиновского) были арестованы, и руководство работой на местах Заграничное бюро осуществляло в основном через депутатов и «доверенных лиц» из числа рабочих-выборщиков, с которыми проводились совещания ЦК в Кракове и Поронине.

В ноябре 1913 года под давлением Заграничного бюро депутаты-большевики из социал-демократической фракции IV Государственной думы вышли и сформировали самостоятельную фракцию, завершив тем самым раскол РСДРП на уровне общероссийских учреждений; фракцию возглавил Малиновский, а с мая 1914 года – Г.И. Петровский. Поляризация достигла своего пика в полемике между «Правдой» и меньшевистской прессой; соперничество проникло и в легальные рабочие организации: большевики вытеснили меньшевиков из руководства ряда профсоюзов, культурно-просветительских обществ и страховых учреждений. Однако начало Первой мировой войны серьезно затруднило связь Заграничного бюро ЦК, переехавшего в Швейцарию, с Россией, где большевики лишились главных рычагов своей легальной деятельности: в июле 1914 года была запрещена газета «Правда», в ноябре арестованы, а в феврале 1915 года приговорены к ссылке в Сибирь депутаты-большевики Государственной думы.

Деятельность во время революции 1905–1907 гг

Во время революции 1905–1907 года количество болшевиков значительно увеличилось: с 14 тысяч членов (лето 1905) до 60 тысяч членов (весна 1907).

По мнению участников фракции, главным двигателем развернувшихся революционных событий был пролетариат, который противостоял как самодержавию, так и «либеральной буржуазии». Согласно В.И. Ленину и его сторонникам, победа пролетариата позволила бы полностью реализовать программу-минимум РСДРП и перейти к социалистической революции. Это привело к поддержке большевиками крестьянских требований о конфискации всех помещичьих, казённых и монастырских земель, военно-технической подготовке восстания и установлению «диктатуры пролетариата и крестьянства». Эти положения были официально приняты на III съезде РСДРП в апреле/мае 1905 года, организованном Лениным и его сторонниками, обойдя меньшевиков.

В период подъёма революции большевики сотрудничали с партией социалистов-революционеров, меньшевиками и другими революционными организациями, применяя насильственные методы борьбы, включая подготовку и проведение Октябрьской всеобщей политической стачки 1905 года и Декабрьских вооружённых восстаний 1905 года. Единство большевиков и меньшевиков в борьбе с существующим режимом и непонимание рядовыми членами фракций сути разногласий между лидерами привело к временному объединению обоих направлений в РСДРП на рубеже 1905–1906 гг., что было закреплено на IV съезде РСДРП.

Несмотря на формальное признание единства партии большевиками, нелегально действовал фракционный руководящий орган – Большевистский центр (1906–1910; состоял из членов расширенной редакции фракционной газеты «Пролетарий», фактическими руководителями являлись В.И. Ленин, А.А. Богданов, Л.Б. Красин).

В надежде на вооруженное свержение царского правления, большевики отказались участвовать в выборах в Государственную думу 1-го созыва. В июле 1906 года они вместе с эсерами и меньшевиками призвали к проведению всеобщей политической забастовки, но это предприятие закончилось неудачей. В 1907 году они признали неправильность бойкота Государственной думы и придерживались тактики "левого блока" на выборах во 2-ю Государственную думу. В самой Думе члены социал-демократической фракции выступали против правительственных законопроектов (включая реформу Столыпина), выдвигали ряд радикальных требований (например, о провозглашении всеобщей политической амнистии) и поддерживали законопроекты, разработанные фракцией.

Деятельность в 1907–1917 гг

После проведения революции в 1905–1907 годах, количество участников большевистской партии резко сократилось. Многие из них были вынуждены покинуть страну, а некоторые известные лидеры партии прекратили свою политическую деятельность. Одни из видных членов фракции были исключены из нее из-за разногласий с В. И. Лениным.

Это была группа "отзовистов" с А. А. Богдановым во главе (они требовали отзыва социал-демократических депутатов из Государственной думы и считали оправданным использование только нелегальных средств борьбы). Также сформировалась группа "большевиков-партийцев" (И. Ф. Дубровинский, В. П. Ногин, А. И. Рыков и другие), которые стремились к сотрудничеству с представителями меньшевистской партии и отстаивали необходимость сохранения нелегальной партии.

В период с 1907 по 1914 год главным объектом разногласий между большевиками и меньшевиками был вопрос о степени буржуазных изменений в России. Значительная часть большевиков считала неизбежной близкую буржуазную революцию и поддерживала расширение конспиративной деятельности. В начале 1910-х годов Ленин окончательно отказался от поиска компромиссов с другими течениями в РСДРП и сделал окончательный разрыв с ними. На VI Всероссийской конференции РСДРП, которая состоялась в Праге в январе 1912 года (главным образом делегаты были большевики), из партии были исключены "ликвидаторы", и все остальные (небольшевистские) течения в РСДРП были объявлены врагами партии. Таким образом, большевики фактически превратились в самостоятельную партию.

Депутаты 4-й Государственной думы, представляющие большевиков, собрались в Енисейске в 1915 году. С того времени газета "Правда" стала основным органом большевиков, начиная с 1912 года (легально издавалась в Санкт-Петербурге). В 1913 году большевики-депутаты вышли из социал-демократической фракции Думы и создали отдельную Российскую социал-демократическую рабочую фракцию под руководством Р. В. Малиновского (после того, как стало известно, что Малиновский работал на политическую полицию, фракцию возглавил Г. И. Петровский в 1914 году).

Во время начала Первой мировой войны 1914–1918 годов большевики, под влиянием В. И. Ленина, отклонили лозунг "защиты Отечества", который был поддержан большинством российских социал-демократов, и выдвинули лозунг "превращения империалистической войны в гражданскую". В августе 1914 года члены Российской социал-демократической рабочей фракции отказались поддержать предложение о принятии чрезвычайных финансовых мер в связи с началом войны, и в ноябре они были арестованы.

После окончания гражданской войны внутри партии возникли разногласия и конфликты. Они возникли из-за необходимости определить новый путь развития страны и борьбы за власть и влияние между различными партийными лидерами. В начале 1920-х годов Ленин оставался всеобщим лидером партии.

На X съезде РКПБ в 1921 году было принято решение о единстве партии, которое запрещало фракционные борьбы внутри самой партии. Это было необходимо, так как внутри РКПБ появились несколько групп, высказывавших идеи, полностью противоречащие марксизму-ленинизму.

В то же время партия, пришедшая к власти, столкнулась с некоторыми проблемами:

- не было опыта управления страной;

- сложная обстановка внутри советской России;

- разруха в экономике после гражданской войны.

Власть в Советском Союзе оставалась под контролем членов политбюро. Лидером страны был Ленин, который вскоре после того, как заболел, умер в 1924 году. После его смерти не было явного наследника.

«Политические партии СССР»

Получите помощь по работе от эксперта

Решите задачи с помощью ИИ в течение 2 минут

Найдите ответ на свой вопрос среди 1 000 000 возможных ответов

Коммунистическая партия в период с 1925 по 1988 г

В Советском Союзе не было установленной системы передачи власти, и большинство правителей не выбирали наследников. Обычно лидеры страны правили до своей смерти, после чего начиналась жестокая внутрипартийная борьба, часто приводящая к кровопролитиям и репрессиям. Такие схватки происходили между такими лидерами, как: И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Л.Б.

Каменев, Г.Е.

Зиновьев.

В 1924 году была объявлена ленинская инициатива для вступления в ряды коммунистической партии. Сотни тысяч новых членов присоединились к большевикам. Даже Сталин признавал, что 60% новичков были политически неграмотными, но он смог завоевать доверие новых прибывших крестьян и рабочих и привлечь их на свою сторону, что и определило поражение Троцкого в партийной борьбе.

В 1925 году, после победы над Троцким, Каменев и Зиновьев выступили против Сталина, что привело к появлению внутрипартийной конкуренции между различными платформами. Например, Н.И. Бухарин, А.С. Енукидзе и А.И. Рыков объединились в правотроцкистский блок, выразив свою неприязнь к Сталину.

В конечном итоге, в 1938 году подавленное кровавыми репрессиями оппозиционное движение позволило Сталину стать единоличным правителем СССР.

Одной из причин серьезных изменений в кадровом составе компартии было

- физическое устранение старых болшевиков;

- репрессивные меры против коррупционеров и других подозрительных личностей;

- гибель коммунистов во время Великой Отечественной войны.

В тридцатые годы партия претерпела изменения, но в середине 50-х годов этот процесс ускорился. После смерти И.В. Сталина началась борьба между Берией, Хрущевым и Маленковым. Все претенденты выступали за более открытую и либеральную политику. В 1953 году Берию уволили со всех должностей и казнили за государственную измену.

Маленкова отправили в ссылку в Казахстан. Руководителем стал Н.С. Хрущев, который запомнился пустыми обещаниями и неудачными реформами. Остались только единицы старых кадров и множество новых, среди которых постепенно становится все больше карьеристов и людей, которые далеки от идеалов мировой революции.

После позорной отставки Хрущева на посту главы Советского Союза появился Л.И. Брежнев. КПСС стала разрастаться с невиданными темпами, хотя сама процедура вступления в партию была непростой. От льгот до отдельных магазинов для членов партийного аппарата. Все это отразилось во времена Брежнева.

Партия превысила 10 млн. членов. Косыгин проводит реформы и направляет страну к рыночной экономике. Последующие лидеры Андропов и Черненко правили недолго, ушедши по причине смерти. Особенностью партии в то время была стареющая элита.

Тема 8. Формирование, этапы и основные тенденции

С властью вступила большевистская партия (октябрь 1917 – весна 1918 гг. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его решения: "Обращение к рабочим, солдатам и крестьянам о победе Октябрьской революции и ее ближайших задачах", декреты "О мире", "О земле", "Об образовании советского правительства – Совета народных комиссаров". Выборы ВЦИК. Состав СНК.

Отношение политических партий к победе революции и политике большевиков. Судьба блока большевиков с левыми эсерами. "Триумфальное шествие" Советской власти.

События, связанные с Учредительным Собранием. "Декларация о правах работающего и эксплуатируемого народа" от 3 января 1918 года. Созыв и распуск Учредительного собрания.

Выход Советской России из Первой мировой войны: заключение Брестского мира.

Социально-экономические изменения: исполнение Земельного декрета, национализация промышленности, транспорта и банков. Декрет о рабочем контроле на производстве. Всероссийская сельскохозяйственная выставка. Наркомат сельского хозяйства.

Преобразования большевиков в социальной области. Права и обязанности граждан. Отношение к религии. "Декларация прав народа России" 3 ноября 1917 года. Распад Российского государства.

Конституция РСФСР 1918 года: структура, основные положения.

Гражданская война в России (1917-1922 гг. ). Причины, развитие и последствия гражданской войны. Иностранная интервенция и её роль в ходе конфликта. Различные идеологии, программы и политика сторон конфликта. Антибольшевистское движение и его роль в событиях. Деятельность Белого движения и его значимость.

Политика "военного коммунизма" и её влияние на ход войны. Формирование однопартийной системы во власти. Победа большевиков и причины её достижения. Выводы и уроки, извлеченные из гражданского конфликта.

Ситуация в России в период НЭПа (1921 – 1929 гг. ). Кризис власти в конце 1920 — начале 1921 гг. Экономические трудности и их влияние на обстановку. Восстание в Кронштадте и акции крестьян и рабочих в это время.

X съезд РКП(б): введение новой экономической политики. Основные изменения в рамках нэпа: реформы в аграрной сфере, частичная отмена государственной собственности в промышленности, внедрение хозрасчета на государственных предприятиях, развитие товарно-денежных отношений. Противоречия социально-экономического развития страны при проведении нэпа.

Политическое развитие страны в период нэпа. Подавление оппозиции. Уход из жизни В. И. Ленина (1924 г.). Усиление борьбы за власть в партии. Кризис нэпа.

Изменение политического курса ВКП(б).

Итоги и значение новой экономической политики.

Формирование СССР. Причины и этапы образования Советского Союза. Различия в подходах Ленина и Сталина к созданию союза советских республик. Борьба между интернационалистскими и сепаратистскими тенденциями в межнациональных отношениях. I съезд Советов СССР.

Возникновение договора и Декларации об образовании СССР. Принятие Конституции СССР в 1924 году. Учреждение органов власти, объединяющих все союзные республики: Съезда Советов СССР, ЦИК СССР, СНК СССР и общесоюзные наркоматы. Национальная политика советского государства.

Модернизация страны в период сталинского правления. Активное строительство социализма в СССР (1929–1941 гг.). Политика строительства социализма в одном государстве. Воплощение реконструкции страны под лозунгами социализма. Реализация первых пятилеток.

Ускоренное проведение индустриализации.

Основные проекты первых пятилеток.

Коллективизация: цели, методы, результаты и последствия. Итоги первого пятилетнего плана. Создание административно-командной системы и ее сущность.

«Культурная революция»: концепция и практика. Развитие социальной сферы. Судьба интеллигенции.

Особенности политической системы в Советском Союзе в 1936 году. Конституция 1936 года и ее значение для страны. Экономические и политические основы советского государства. Органы государственного управления: Верховный Совет СССР, Президиум Верховного Совета, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, местные Советы депутатов трудящихся. Доминирование коммунистической партии и установление тоталитарного режима.

Авторитарная власть И. В. Сталина и массовые политические репрессии. Основные черты социально-политической системы в Советском Союзе.

Кризис западной цивилизации и основные направления международного развития в 1920-40-х годах. Результаты и последствия Первой мировой войны. Революции в России, Германии, Австро-Венгрии. Формирование Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Взаимоотношения Советской России с зарубежными странами.

Проведение Генуэзской конференции (1922 год).

Договор в Мюнхене 1938 года. Переговоры в Москве 1939 года. Поворот во внешней политике советского руководства. Подписание советско-германского пакта о ненападении, договора о дружбе и границах. Причины Второй мировой войны.

Вторая мировая война: причины, характер, основные этапы. Поражение Польши и западноевропейских стран на первом этапе войны (1. 09. 1939 – 22. 06.

1941 года).

Ошибки советского руководства в оценке военно-политической обстановки.

Репрессии против командных кадров Красной Армии. Советско-финская война: причины и последствия. Присоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики, Бессарабии. Советская военная доктрина и основные цели внешней политики.

Великая Отечественная война Советского Союза. Причины трагического начала войны. Основные этапы Великой Отечественной войны, их характеристика. Основные сражения и события войны.

Мобилизация сил в борьбе против врага. Управление обороной государства, высшее командование. Перестройка народного хозяйства и государственного управления на военный лад. Формирование антигитлеровской коалиции. Проведение Московской и Тегеранской конференций. Декларация объединенных наций (1. 01.

1942). Начало второго фронта в Европе (6. 06.

1944). Ялтинская конференция. Капитуляция фашистской Германии. Решения Потсдамской конференции. Поражение Японии.

Результаты Второй мировой войны.

Цена и уроки Победы.

СССР в послевоенном мире. Формирование новой системы международных отношений (1945-1953 гг.). Создание ООН. Распад антигитлеровской коалиции. "Холодная война": создание двуполярного мира. Доктрина Трумэна и план Маршалла.

Берлинский кризис 1948-1949 гг.

Появление НАТО в 1949 году. Установление коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии и формирование социалистической системы. Создание СЭВ в 1949 году и ОВД в 1955 году. Война в Корее. Национальные освободительные революции и разрушение колониальной системы.

Страны "третьего мира" и пути их цивилизационного развития.

Социально-экономическое и политическое развитие СССР в послевоенный период (1945-1953 годы). Переход от войны к миру. Восстановление народного хозяйства СССР. Социально-экономическое развитие и общественно-политическая жизнь страны. Возвращение к предвоенной модели общества.

Кризис сталинизма.

Уход И.В. Сталина.

В период 1950-х — начала 1960-х годов в советском обществе проводились поиски способов оптимизации социального и экономического развития. Никита Хрущев предпринял реформы, направленные на либерализацию и десталинизацию советской системы. Критика культа личности Сталина на XX съезде КПСС (1956 год), реабилитация, а также принятие программы построения коммунизма были одними из ключевых моментов этого периода.

Также проводились реформы по демократизации и децентрализации государственного устройства, их эффективность была оценена.

В экономике были внесены изменения, в том числе в аграрной политике: были усилены экономические методы управления, началось освоение целинных и залежных земель. Научно-техническая революция оказала значительное влияние на общественное развитие. Промышленное производство также развивалось. Промышленные министерства были ликвидированы, были созданы совнархозы.

Местные Советы были разделены на промышленные и сельские. Были выявлены и обозначены итоги и проблемы экономического развития.

Внешняя стратегия Н. С. Хрущева. Подход к «мирному сосуществованию». Доктрина внешней политики. Борьба за предотвращение новой мировой войны. События в Венгрии (1956 г.), их последствия.

Кризис в Берлине, увеличение напряженности в Европе.

Карибский кризис и его воздействие.

Оценка действий Н. С. Хрущева. Пленум в октябре 1964 года.

Советское общество в 1960-1980 годах. Существенные структурные изменения индустриальной цивилизации. Научно-техническая революция и ее воздействие на западное общество. Формирование постиндустриального общества на западе.

Рост консервативных тенденций в политическом руководстве страны. Деятельность Л.И. Брежнева. Особенности политической и экономической системы. Экономическая реформа 1965 года.

Влияние НТР на технологическую базу советской экономики.

Достижения и неудачи в области науки и техники. Развитие колхозов и совхозов. Принятие конституции 1977 года. Социальная политика и межличностные отношения. Роль Коммунистической партии в обществе.

Уникальные черты развития духовной жизни в советском обществе. Увеличение социальной апатии: расхождение между официальными идеалами и реальностью. Движение за защиту прав граждан.

Воздействие Советского Союза на развитие мирового сообщества. Поддержка национально-освободительных и революционных движений. Соперничество между СССР и США на мировой арене. Страны Восточной Европы в 1960 — 80-е годы и Советский Союз. События 1968 года в Чехословакии.

В 1970-е годы произошел поворот к разрядке. Развернулась борьба за разоружение, и было проведено совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки (1975 г.). В этот период произошло советское вторжение в Афганистан, которое имело негативные последствия и привело к новому обострению международной обстановки. СССР и США усилили военное соперничество, и начались последствия "холодной войны" для Запада и Востока.

Особенно важным периодом стали годы "перестройки" в СССР (1985 – 1991 гг.), когда нарастали застойные явления в социальной, экономической и духовной сферах СССР, и начался поиск новой концепции развития страны. М. С. Горбачев выдвинул цели, идеи и этапы перестройки, и предпринял попытки реформирования советской системы. Также прошли съезды народных депутатов СССР, но возникли противоречия в осуществлении социально-экономических и политических преобразований.

Начались попытки реформирования КПСС, и обострение межнациональных и региональных проблем, а также формирование общественно-политических движений и партий.

События августа 1991 года и их последствия. Распад Советского Союза и возникновение Содружества Независимых Государств. Заключение Беловежских соглашений. Влияние распада СССР.

Новый политический курс и изменение внешнеполитической доктрины. Снижение международных напряженностей. Отвод советских войск из Афганистана. Крах социалистических режимов на Востоке и Юго-Востоке Европы. Ликвидация Союза Европейских Валют и Организации Варшавского договора.

Объединение Германии.

Завершение "холодной войны".

В 1920-е — 1930-е годы происходило слияние государственного и партийного аппарата, и это было сделано постепенно, по мере усиления личной власти Сталина. Формально высшая власть принадлежала Всероссийскому съезду Советов, и его депутаты избирались на основе всеобщего избирательного права. Однако фактическая власть находилась в руках партии.

С течением времени партийная демократия изменилась: решения все чаще принимались узким кругом лиц, ограничивались внутрипартийные дискуссии, появлялся режим секретности, скрывались определенные вопросы и решения от членов партии. Ленин Внес свой вклад в ликвидацию демократии, запретив фракционность на X съезде РКП (б) в 1921 году.

Решения организации все чаще рассматриваются как государственные, то есть обладают юридической силой и являются обязательными для исполнения. Государственные структуры власти, так называемые советы, лишаются своей автономии и полномочий, как в столице, так и на местах. Быстро формируется группа чиновников советского периода, которая является закрытой для общественности (советские граждане не имели доступа к списку государственных должностей), а все кандидатуры на высшие должности утверждались партией. Номенклатурные списки начиная с 1932 года становятся секретными.

Начиная с 1930-х годов, реальная верховная власть переходит из рук ВЦИК к высшим партийным органам — Политбюро, Оргбюро и Секретариату ЦК. Именно они решают все вопросы и определяют государственную политику в стране. С 1934 года партия берет на себя еще и задачу по управлению и контролю над производством. А в 1937 году учреждается Комиссия Политбюро по вопросам безопасности и внешней политики. Иными словами, вся власть концентрируется в руках партии.

Возникает внеконституционный орган, известный как "секретариат товарища Сталина", который фактически является высшим исполнительным органом партии, отвечающим за проведение кадровых перестановок внутри партии.

В 1906 году в Стокгольме прошел съезд РСДРП, на котором было принято решение лидерами двух групп попытаться найти компромиссы в своих взглядах и прийти к соглашению. Было очевидно, что большевики и меньшевики предлагали много привлекательных идей для обеих сторон, и сотрудничество было в выгоде всех. Сначала казалось, что все идет гладко, и в скором времени даже планировалось отметить взаимопонимание двух партий-конкурентов. Однако отдельный вопрос, который был на повестке дня, вызвал разногласия между лидерами, и начались обсуждения. Этот вопрос, который заставил Ленина и Мартова поспорить, касался возможности присоединения людей к партиям и их вклада в организацию.

- Владимир Ильич считал, что только полноценный труд и преданность делу могли принести заметные и значительные результаты, в то время как меньшевики отвергали эту идею.

- Мартов полагал, что достаточно только одной идеи и сознательности, чтобы человек стал частью партии.

С виду этот вопрос кажется простым. Даже если не прийти к согласию, вряд ли он может принести много вреда. Однако за этой формулировкой можно было разглядеть скрытый смысл мнения каждого из лидеров партии. Ленин хотел создать структурированную и иерархическую организацию. Он настаивал на строгой дисциплине и отверженности, что превращало партию в армию.

Мартов же уделял внимание простой интеллигенции. После голосования было принято решение о принятии предложения Ленина. В истории это означало победу большевиков.

Получение меньшевиками политической силы и инициативы

После Февральской революции власть в государстве ослабла. В то время как другие политические организации отходили от переворота, эсеры и меньшевики быстро адаптировались к новой ситуации и сконцентрировали свои усилия. Таким образом, в течение короткого времени меньшевики стали самыми влиятельными и заметными силами в государстве.

Важно отметить, что партии большевиков и меньшевиков не участвовали в данной революции, поэтому восстание для них стало неожиданностью. Конечно, обе стороны предполагали такой исход в своих планах, но когда события развернулись, руководители проявили некоторую растерянность и неопределенность в дальнейших действиях. Меньшевики смогли быстрее преодолеть бездействие, и 1917 год стал для них временем, когда они смогли стать отдельной политической силой.

Хотя меньшевики находились на пике своей популярности, многие последователи Мартова, к сожалению, решили поддержать ленинскую сторону. Партия лишилась своих ведущих деятелей и оказалась в меньшинстве по сравнению с большевиками.

После установления относительно спокойной политической обстановки, оставшаяся группа меньшевиков была вынуждена присоединиться к новой власти. После того, как большевики укрепили своё положение и начали активнее занимать ключевые политические позиции, началась гонка и борьба с политическими эмигрантами из противоленинского лагеря. С 1919 года было принято решение ликвидировать всех бывших меньшевиков путём расстрела.

Современный человек ассоциирует слово "большевик" с символикой "Серп и молот", так как в своё время они привлекли большое количество простых людей. Определить, кто такие большевики — герои или аферисты, непросто в наши дни. У каждого своя точка зрения, и любое мнение, будь то поддерживающее политику Ленина и большевиков или противоположное воинствующей политике коммунизма, может быть справедливым. Важно помнить, что это — история нашей страны. Независимо от правильности или опрометчивости их действий, их всё равно нужно знать.