В постиндустриальном обществе основными группами населения являются работники сферы услуг, высококвалифицированные специалисты и творческие индивидуумы. Эти группы основывают свою деятельность на знаниях и инновациях, что отражает переход от физических трудозатрат к интеллектуальному и креативному труду.

Кроме того, в данном обществе наблюдается рост значимости информационных технологий и медиапроизводства, что приводит к формированию новых профессий и изменению традиционных ролей. Таким образом, постиндустриальное общество характеризуется не только диверсификацией рабочих профессий, но и увеличением образовательного уровня среди населения.

Основные типы общества

Для того чтобы успешно сдать контрольную работу по обществознанию в 10 классе, необходимо научиться определять тип общества. В данной статье мы рассмотрим различные виды общества и их особенности.

· Обновлено 31 января 2024

Три типа общества

Давайте рассмотрим основные типы общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное.

Традиционное общество

Тип общества, основанный на аграрном укладе, натуральном хозяйстве, монархической системе управления и доминировании религиозных ценностей и мировоззрения, называется традиционным обществом.

Основным фактором производства в таком обществе является земля, а основной продукт производства — пища.

Характерные черты традиционного общества:

- Использование ручного труда и примитивных технологий.

- Преобладание сельского хозяйства.

- Сословная иерархия.

- Низкий темп развития.

- Низкая социальная мобильность.

- Ориентация на прошлое и страх перед нововведениями.

- Доминирование ценностей коллективизма.

- Влияние церкви на общественную жизнь.

- Основное внимание уделяется удовлетворению бытовых потребностей.

- Патриархальная структура семьи.

Индустриальное общество

Индустриальное общество характеризуется значительным уровнем технологического и промышленного развития.

Основным фактором производства является капитал. Основное внимание уделяется промышленности, которая обеспечивает занятость более чем 50% населения.

Основные характеристики индустриального общества:

- Активное развитие промышленности.

- Систематизированное механизированное производство и серийное производство.

- Превращение науки в общественный институт.

- Появление массовой культуры.

- Существование классовой структуры.

- Гарантирование прав и свобод людям.

- Формирование гражданского общества.

- Основной упор делается на экономику.

- Главным движущим механизмом является стремление к экономическому росту.

- Удовлетворение социальных потребностей (деньги, карьера, качество жизни).

В Skysmart онлайн-школе мы готовы помочь ученикам закрепить уроки обществознания и усвоить новый материал.

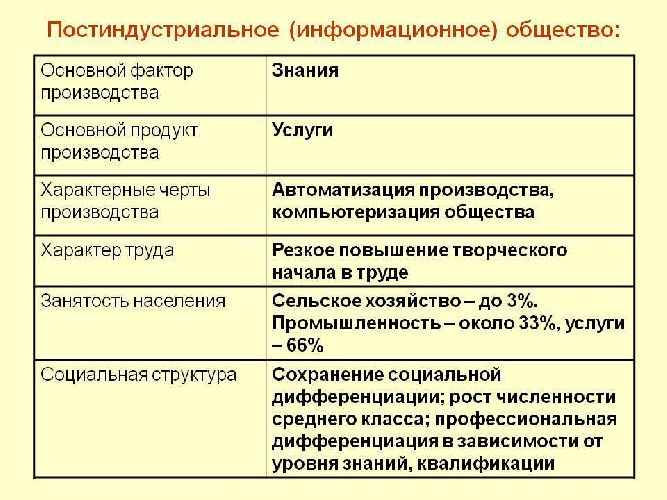

Постиндустриальное общество

Информационное общество — это современное общество, основанное на преобладании информации и компьютерных технологий в производстве.

Основной производственный фактор — информация.

Характерные особенности информационного общества:

- Расширение сферы услуг.

- Основной товар — информация (знания).

- Развитие информационных технологий.

- Профессиональное разделение общества.

- Широкое использование компьютерных технологий, автоматизация промышленности.

- Глобализация экономики.

- Реализация научно-технической революции.

- Доминирование семьи партнерского типа.

Признаки информационного общества:

- Поскольку сельское хозяйство и промышленность в таком обществе производят избыток товаров, большинство людей переходит к предоставлению различных услуг.

- Один из факторов развития — накопление теоретических знаний и информации.

- Основной приоритет в принятии решений — использование моделирования и аналитических методов.

- Социальное взаимодействие сконцентрировано на уровне общения между людьми, а не на отношениях человека с природой или машиной.

- Основной вид технологии — умственный труд, а не ручной (как в традиционном обществе) и не машинный (как в индустриальном обществе) труд.

При клике открывается всплывающее окно с формой для заполнения

Постиндустриальное общество

В социальных науках используется термин "постиндустриальное общество" для описания нового этапа развития человеческих обществ, который ярко проявился в конце 20 века и начале 21 века в экономически развитых странах. Он используется наряду с другими подобными понятиями, такими как "информационное общество", "супериндустриальное общество" и другими. Исследования этого явления начались в области социальной футурологии после Второй мировой войны, в первую очередь в США, Западной Европе и Японии, с некоторыми ограничениями в СССР и странах Центральной и Восточной Европы.

В основе теорий постиндустриального общества лежат различные концепции, такие как "зрелое" индустриальное общество по Р. Арону, теория "стадий экономического роста" У. У. Ростоу, теории конвергенции экономических систем, концепция "конца идеологии", теория "нового индустриального общества" Дж. К. Гэлбрейта, теории "нового класса" и революции менеджеров, постфордистские и посттэйлористские течения в управленческих науках, а также теория и практика государства всеобщего благоденствия.

Постиндустриальная эра считается третьим этапом аналитической схемы (триады), включающей также «доиндустриальную» и «индустриальную» эпохи, и предназначенной для описания логики социальной эволюции. Основным фактором социальных изменений в этом подходе является постепенная замена технологических структур жизни и соответствующих видов трудовой и профессиональной деятельности людей. Основные "волны" цивилизационного развития являются результатом радикальных технологических переворотов: неолитической революции, которая произошла в ранней истории и связана с появлением земледелия и скотоводства как основных форм хозяйствования, приводящих к возникновению в первую очередь аграрного традиционного общества; промышленной революции нового времени, которая заложила основы индустриальных обществ; и, наконец, научно-технической революции середины 20 века, открывающей перед человечеством перспективу постиндустриального будущего (цивилизация "третьей волны", по А. Тофлеру).

В древние времена люди сосредотачивались главным образом на производстве продовольствия; развивался первобытный сектор экономики, включающий сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых; здесь человек взаимодействовал непосредственно с природой, тратя огромные усилия на физический труд и применяя грубую мускульную силу для обеспечения себя пропитанием. Главными учреждениями были армия и церковь, а привилегированные сословия с официальным статусом — наследственная знать (военная аристократия) и духовенство — занимали роль элиты.

В современных обществах большинство людей заняты производством промышленных товаров (вторичный сектор); они работают на заводах и фабриках, взаимодействуя с технической средой и становясь частью производственных процессов. Важными элементами такого общества являются корпорации и компании, контролирующие производство, а элиту составляют представители "индустриального класса" (предприниматели, промышленники и финансисты).

Переход к постиндустриальному обществу связан с улучшением качества жизни населения, автоматизацией и информатизацией производства, а также сокращением численности работников в промышленности и сельском хозяйстве. Люди перестают быть физически занятыми и становятся контролёрами высокотехнологичных процессов. Экономическая реструктуризация нацелена на поддержку инноваций и наукоёмких отраслей, делая науку действительно производственной силой. Важным становится развитие интеллектуальных технологий, связанных с телекоммуникациями, компьютеризацией и информационными потоками.

Согласно Д. Беллу, знания и информация стали новым источником общественного богатства, так же как земля, труд и капитал в более ранние времена. В условиях 2-й половины 20 века "трудовая теория стоимости" устарела и была заменена "информационной теорией стоимости". Поддерживается широкое развитие "третичного" сектора, направленного на "производство услуг", где работает значительная часть экономически активного населения, в том числе и большее количество женщин. В этой "сервисно ориентированной" области важное значение имеет не столько взаимодействие с природой или производственными мощностями, сколько "работа с людьми", общение, межчеловеческая коммуникация. Традиционный рабочий класс 19 века постепенно уходит со сцены и его место занимают представители массовых "беловоротничковых" профессий («белые воротнички», работники нефизического труда).

Университеты и НИОКР-центры играют важнейшую роль среди других социальных институтов. Они не только занимаются научными исследованиями и опытно-конструкторской деятельностью, но и выполняют функцию образовательных центров, где формируются высококвалифицированные специалисты и создается новое знание. Эти организации становятся своего рода энергетическими центрами, формирующими будущее общества.

Общество проходит через значительные изменения в его социальной структуре: традиционное разделение на рабочих (пролетариат) и капиталистов, контролирующих производственные ресурсы, уходит в прошлое. Формула "власть принадлежит собственнику" утрачивает свою прежнюю значимость, превращаясь в "власть принадлежит тому, кто владеет знаниями и информацией". Образование и профессиональная компетентность становятся ключевыми факторами, определяющими статус и место человека в системе социальной стратификации. Элита формируется на основе "меритократического" принципа (меритократия), который предполагает объективную оценку личных достижений и талантов при условии открытости и доступности социальной мобильности, особенно через систему образования.

Несколько мыслителей (в том числе, А. Тофлер) выражают мнение, что в области управления и организации труда отмечается изменение тенденций: от централизации, гигантизма, концентрации и бюрократизации к децентрализации, локализации и демократизации; от внешнего контроля, регламентации и «делегирования полномочий» – к самоконтролю, автономии и самоопределяющейся активности; от иерархических отношений – к горизонтальным и «сетевым» структурам, гибким, подвижным, способным быстро перестраиваться вслед за изменением ситуации, конъюнктуры; от унификации и стандартизации – к индивидуализации; от массового к мелкосерийному производству.

В области политики, как и в экономике, все больше внимания уделяется доверию и самоуправлению, что проявляется в практике "участия в демократии" (или "партисипаторной демократии"), гражданских инициативах, осуществляемых в основном на региональном и местном уровнях. Под влиянием идеологии контркультуры и новых социальных движений формируется запрос на творческий, нетрадиционный труд, который должен вытеснить монотонный и механизированный труд, характерный для "старой" промышленной структуры. Принципы открытости и плюрализма становятся основополагающими в культуре организационной, политической, публичной и частной жизни.

Некоторые исследователи (например, Р. Инглхарт и другие) отмечают наличие "межпоколенческого культурного сдвига" — распространение "внеэкономических" мотиваций в действиях, особенно среди поколений, выросших в развитых западных странах во 2-й половине 20 — начале 21 века. Эти мотивации включают отказ от узкоутилитаристских, карьеристских и конформистских устремлений, а также нежелание работать "только ради денег". Люди ставят ставку не на доход, а на личностный рост и самосовершенствование, ищут и выбирают "интересную работу" (или "работу по душе"). Эти явления, а также несколько сходные с ними, позволяют некоторым авторам рассматривать постиндустриальное общество как общество "постматериалистических" (или "постэкономических") ценностей.

Для постиндустриального общества характерны постоянное ускорение темпов социальных и экономических процессов. Профессиональная деятельность и образ жизни становятся более вариативными и дестандартизированными, требования, предъявляемые к человеку, и задачи, которые перед ним ставятся, постоянно меняются под влиянием его динамичного социального окружения.

Биографические траектории людей становятся непредсказуемыми для самих людей. Высокая степень неопределенности социальных условий требует постоянной переподготовки в ожидании возможной смены профессии, что делает идеи и практики "образования в течение всей жизни" актуальными. Постиндустриальное общество часто характеризуется как общество риска (У.

Бек, Э. Гидденс) или "текучая современность" (З. Бауман). Изменения, связанные с концом 20 — началом 21 века, создают сложные структурные условия жизни, так же как раньше людей подвергали постоянству, что часто приводит к дезадаптации, нарушениям "онтологической безопасности", психологическим стрессам из-за неготовности и неспособности приспособиться к "бешеным ритмам", угнаться за технологическим мейнстримом, развитию "фобии отставания", боязни "оказаться в неудачниках".

Много было критических комментариев о концепции постиндустриального общества. Некоторые утверждали, что это понятие представляет собой только теоретическую модель или аналитическую постройку, сторонники которой, однако, иногда необоснованно или намеренно путают ее с реальностью.

Методология теории постиндустриального общества основана на технологическом детерминизме, который без должных оговорок приводит к простому эволюционизму. В результате она становится простой "стадиальной концепцией", сводящей историю всех известных человеческих обществ к упрощенной схеме "доиндустриальное — индустриальное — постиндустриальное".

Теории постиндустриального общества в своем оптимистическом и апологетическом варианте представляют "желаемое как реальное" и "способствуют ускорению событий", опираясь в основном на идеализированный (пока что видимый только в США и некоторых других технологически развитых странах) социально-трансформационный опыт. В их аргументации обнаруживается значительная доля неотехнократической утопии. Исследования конкретных процессов и тенденций, включая те, которые проводятся в рамках общей идеи постиндустриального общества, следует отделять от необоснованных общественно-философских постулатов и мифологизации. Даже если объяснительная модель, разработанная в рамках теории постиндустриального общества, "в целом верна", движение отдельных стран и регионов по указанному магистральному пути может усложняться или упрощаться, ускоряться или замедляться под воздействием различных внешних и внутренних сил (политических, культурных, экономических, территориальных), следуя разнообразным сценариям.

По мнению целой группы авторов, основные характеристики, приписываемые постиндустриальному обществу, не следует рассматривать как признаки появления "существенно отличной" социальной системы, поскольку многие из них, несмотря на свою уникальность, демонстрируют не столько разрыв с прошлым, сколько континуитет, сохраняя ясную генетическую связь и сходство с обществами модерна (капитализм, индустриализм, "зрелый", "поздний", "радикализированный", "рефлексивный" модерн и т. д.), выступая конкретным проявлением универсального процесса модернизации на его последнем этапе. Радикальное противопоставление индустриального и постиндустриального обществ по ряду параметров является искусственным и в определенном смысле преувеличенным. Некоторые идеи и темы, содержавшиеся в теориях постиндустриального общества, стали частью проблемной области научных, философских и публицистических дискуссий о глобализации, обществе потребления и цивилизации постмодерна.

Третья промышленно-техническая революция

В период с 1960 по 1970 годы индустриальный капиталистический мир столкнулся с серьезными проблемами в сфере энергетики и экономики. Завершилась эпоха доступного сырья и топлива, что вынудило человечество перейти к новым энергосберегающим методам производства. В этот период были сделаны значительные научные открытия, изобретены новые машины, оборудование, приборы и средства связи.

В результате развития новых технологий появились микропроцессоры, последовавшие за ними персональные компьютеры. В период с 1980 по 1990 годы компьютеры стали широко распространены, образуя единую глобальную информационную сеть, которая кардинально изменила экономику, политику, и культуру общества. Процесс компьютеризации охватил промышленное производство, военную сферу и административные органы. Компьютеры взяли на себя множество трудоемких задач, из-за чего большинство обязанностей перешли на работу с компьютером. "Искусственный интеллект" стал незаменимым помощником человека как на работе, так и дома, став основой формирования информационного общества.

Одним из ключевых достижений Третьей промышленно-технологической революции стало развитие спутниковой связи. Этот тип связи был изобретен для передачи различных сигналов на большие расстояния, основанный на использовании искусственных спутников Земли в качестве ретрансляторов. Спутниковая связь открыла перед человечеством новые горизонты: спутниковое теле- и радиовещание, использование в сотовой связи, доступ в интернет. На сегодняшний день она является основным средством международной и национальной связи на большие расстояния.

Достижения Третьей промышленно-технологической революции создали базу для глобализации экономики. Сформировалось единое международное экономическое пространство, где свободно перетекают трудовые ресурсы, капиталы, товары, услуги и информация. Производственный процесс теперь выходит за пределы одного государства благодаря международному разделению труда: детали изготавливаются в одной стране, сборка проводится в другой, а дизайн фирменной упаковки разрабатывается в третьей.

Жизнь человека в информационном обществе

На протяжении 1960-1970 годов началось развитие информационного общества, которое продолжается и по сей день. Постиндустриальная эпоха радикально изменила условия жизни людей, прежде всего это проявляется в:

- Постоянных изменениях в социальных и экономических условиях, из-за которых работникам приходится адаптироваться, осваивать новые технологии и получать дополнительное образование. Часто люди меняют профессии несколько раз за жизнь, проходят переквалификацию и осваивают новые навыки.

- С увеличением использования информационных технологий и средств связи, человеческая жизнь постепенно переходит в виртуальное пространство. Люди становятся психологически зависимыми от мобильных телефонов, телевидения и интернета. Коммуникация в социальных сетях все чаще заменяет реальные контакты, что может привести к появлению депрессии и одиночества.

- Средства массовой информации, в частности реклама, оказывают сильное влияние на поведение людей. Это может привести к стиранию индивидуальности, формированию стандартного мышления, ценностных ориентиров и поведенческих установок.

- «Бешеный ритм жизни» и непрерывный поток новой информации могут увеличить уровень стресса и тревожности в жизни человека.

Ученые также отмечают, что в эпоху постиндустриальной эры исчезает этнографическое многообразие [4], стираются границы между национальными культурами, забываются народные традиции, обычаи, ритуалы. Общество потребления навязывает универсальный образ жизни, в котором материальные блага являются главной ценностью.

Таким образом, развитие информационных технологий, с одной стороны, способствует общественному прогрессу, но, с другой стороны, отчуждает человека от природы и общества, порождая множество социальных проблем.

Политика

Переход к информационному обществу оказывает существенное воздействие на политическую сферу. Давайте рассмотрим основные изменения, которые происходят.

- Формирование активного гражданского общества, основанного на принципах права.

- Ведущие государства мира все больше ориентируются на демократический строй.

- Политическое многообразие, выраженное в наличии нескольких партий с различными взглядами на будущее развитие страны.

В последнее время термин "демократия консенсуса" становится все более популярным. Что же такое консенсус? Это принятие решений на основе общего согласия, без голосования. Однако важным условием является отсутствие возражений у большинства заинтересованных сторон. Такая политика реализуется, например, в Канаде, Швеции, Швейцарии.

Духовная сфера

В период становления постиндустриального общества происходят значительные изменения в области духовной жизни. Давайте рассмотрим наиболее существенные из них.

- Повышение значимости науки и ее достижений.

- Основным становится получение высшего профильного образования. Поддерживается постоянное саморазвитие и самосовершенствование.

- Многие люди стремятся достичь успеха в жизни и увеличить свой уровень дохода.

- Пропагандируется свобода совести и вероисповедания.

- Каждая отдельная личность рассматривается как уникальная ценность с индивидуальными качествами.

- Приветствуется нетрадиционное мышление и творческий подход к решению задач.

Условия формирования постиндустриальной экономики

Характеристика общества постиндустриальной эпохи основана на анализе экономических процессов, которые привели к изменениям в других областях.

Во второй половине двадцатого века сложились ключевые факторы, определившие переход от индустриальной экономики.

Среди них можно выделить:

- Повышение роли интеллектуального труда и высокого уровня образования;

- Развитие технологий, начало массовой автоматизации производства, что привело к уменьшению числа работников, занятых в материальном секторе;

- Увеличение уровня благосостояния основной массы населения, вызвавшее повышение престижа интеллектуального роста и развития творческих способностей;

- Увеличение потребности в услугах и заметное увеличение доли этого сегмента в национальных ВВП;

- Труд высокой квалификации становится основным "средством производства", что уменьшает значимость владения материальными средствами производства.

Концепция постиндустриального общества Д.Белла

Профессор Д.Белл из Гарвардского университета внес огромный вклад в изучение постиндустриального общества своей монографией "Грядущее постиндустриальное общество", опубликованной в начале 1970-х годов.

Он научно обосновал возникновение нового типа общества, где ключевую роль играет теоретическое знание и технологические новшества.

В то же время Белл отметил, что концепция постиндустриального общества является результатом аналитических размышлений и не представляет собой точное описание какого-то конкретного общества.

Д.Белл провел анализ изменений, происходящих в трех основных и достаточно автономных сферах – политике, культуре и социальных отношениях.

Автор воспринял последнее как "обрабатывающее" в отличие от первых двух "добывающих", основанных на обмене информацией.

По словам ученого, главными факторами формирования постиндустриального общества являются "кибернетическая революция", вызвавшая уникальные технологические изменения, а также теоретическое знание, которое выступило в качестве организующего начала.

В результате Белл выделил 5 ключевых компонентов общества будущего:

- экономика – доминирование производства услуг;

- принятие решений – использование "интеллектуальной технологии", основанной на применении ЭВМ (сегодня компьютеров);

- занятость – преобладание высококвалифицированных специалистов;

- осевой принцип – важность теоретической информации как источника инноваций;

- ориентация социума – контроль над технологическими решениями.

Постиндустриальное общество

Информационное общество, также известное как постиндустриальное общество, представляет собой следующий этап развития экономики и социума, который наследует индустриальное общество.

Оно характеризуется развитием инновационного экономического сектора с уклоном в знания, наличием высокопроизводительной промышленности, большим количеством инновационных и качественных услуг, а также конкуренцией во всех сферах общества и государства.

Формирование информационного общества связано с ростом науки и наличием новейших научных разработок, которые становятся базой для образования и движущей силой экономики. Основными ценностями постиндустриального общества являются профессионализм, высокое качество образования, креативность и способность к быстрому обучению индивида.

Тема: Новый век общества

Найди решение своей проблемы из 1 000 000 вариантов

Замечание 1

Основной движущей силой развития и производства нового века общества являются человеческие ресурсы: высококвалифицированные специалисты, обладающие глубокими знаниями в различных областях экономики и политики общества.

Характеристиками постиндустриального общества являются следующие:

- высокая эффективность труда;

- высокий уровень жизни жителей данного общества;

- преобладание влияния инновационных технологий в экономике.

Суть данного общества заключается в постоянном развитии инновационной экономики и непрерывном росте качества жизни его граждан.

Основу концепции развития постиндустриального общества составляют идеи увеличения конкурентоспособности на рынке и качества инновационной экономики, приоритета инвестиций в человеческий капитал.

Описывая постиндустриальное общество, важно отметить снижение темпов роста объемов промышленного производства и увеличение доли сферы услуг по сравнению с промышленностью. Этот тренд характеризует более медленный рост объемов промышленного производства по сравнению с увеличением объемов предоставляемых услуг и прямо связан с инновационным развитием, улучшением качества жизни и опережающим предложением потребителям более разнообразных инновационных услуг.

«Постиндустриальное общество»

Помощь эксперта по теме работы

Решение задач от ИИ за 2 минуты

Найди решение своей задачи среди 1 000 ов

Изучая происхождение и развитие постиндустриального общества, социологи стремятся определить основные этапы его развития. Например, Д. Белл выделил следующие этапы, связанные с технологическими революциями в обществе, пытаясь объяснить суть постиндустриального общества:

- изобретение и запуск паровой машины в XVIII веке.

- успешные научные разработки и технологические достижения в области химии и электричества в XIX веке.

- изобретение и внедрение компьютеров в XX веке.

Учение Белла предполагает, что в ближайшем будущем возможно возникновение поточного производства информации, которое сможет обеспечить социальное развитие во всех сферах жизни общества и его членов.

Другой исследователь и социолог, Э. Тоффлер, при разработке своей концепции постиндустриального общества выделил 3 этапа в развитии социума:

- переход от собирательства к земледелию — аграрный этап;

- промышленная революция — индустриальный этап;

- информационный этап.

Теории постиндустриального общества, разработанные Д. Беллом и Э. Тоффлером, были неоднократно подтверждены практикой. Наличие общества массового потребления привело к появлению сервисной экономики, в рамках которой информационный сектор мирового хозяйства развивался очень быстрыми темпами.

Важнейший вклад в изучение и теоретическое обоснование признаков и принципов функционирования постиндустриального общества внес американский ученый-социолог профессор Д. Белл. В начале 70-ых годов 20 века Белл опубликовал научную работу под названием "Грядущее постиндустриальное общество", где не только обосновал факт появления нового типа социума, но и научно объяснил причины и предпосылки его формирования.

В своем исследовании Белл относит постиндустриальное общество к результату собственных аналитических размышлений, не подразумевая конкретного социума, при этом проводит анализ трех важных и независимых сфер общественной жизнедеятельности — политику, культуру и социальные отношения.

Белл считает, что история мировой цивилизации может быть разделена на три основных этапа: традиционное (аграрное), индустриальное и постиндустриальное общество. Первые два этапа он называет "добывающими" и "обрабатывающими", а третий — основанным на обмене информацией социумом, произошедшим из-за "кибернетической революции" и стремительного развития научно-технического прогресса.

В дальнейшем, Белл выделяет пять основных компонентов постиндустриального общества будущего:

- доминирование в экономике сферы услуг, а не производства;

- принятие решений на основе "интеллектуальных технологий", т.е. компьютеров;

- предоставление работы высокообразованным и квалифицированным работникам;

- информация как источник новшеств;

- Социальное сообщество активно участвует в управлении технологическими решениями.

Появление человечества произошло более тысячи лет назад, и в течение большей части этого времени люди жили в рамках традиционного, аграрного общества [1].

Этот период характеризуется традиционным образом жизни и слабо развитыми социальными структурами. Религия и обычаи играли важную роль в жизни общества, а армия и церковь были основой для сохранения социальной структуры.

Природа являлась основным источником продуктов, необходимых для выживания. Более 90% населения занимались сельским хозяйством, производя продукцию для своего собственного потребления. Разделение труда отсутствовало, и новые методы производства принимались негативно или были запрещены традициями.

На рубеже 16-17 веков происходит переход стран на новый этап развития, который заявил о себе сначала в Голландии и Англии, а затем повлек за собой другие страны мира [2].

Главным изменением стало внедрение промышленного производства, из-за чего сельское хозяйство перестало быть приоритетным. С появлением торговли стало возможным обменивать продукты на товары собственного производства, и земля перестала быть основной ценностью, так как экономика стран стала основываться на промышленности.

Произошел переход от ручного тяжелого труда к машинному, что стало революционным событием, заменив физическую силу человека. Появляются и развиваются новые города, происходят изменения в обществе, и в течение жизни человек может изменить свой социальный статус.

Место рождения и прошлое человека перестают иметь значение — важным становится личное достижение. Основной целью становится развитие собственного бизнеса с максимальной прибылью. [3].

Однако индустриальное общество не может оставаться неизменным. Благодаря новым технологиям страны перешли на новый уровень — постиндустриальное общество [4].

Постиндустриальное общество характеризуется информатизацией, повышением уровня образования, научными и техническими достижениями.

Приверженцы различных школ считают, что основные признаки постиндустриального общества возникли по разным причинам.

Сторонники индустриальной теории выделяют следующие моменты:

Из-за автоматизации производства и модернизации технологий происходит сокращение численности работников в сфере материального производства.

Требования к уровню образования для работников становятся все более жесткими.

Образование приобретает статус общераспространенной ценности.

Образованные люди стремятся к приобретению качественных товаров и услуг.

Только специалисты с высоким уровнем компетенции способны предоставить качественные услуги.

Признаки постиндустриального общества:

— наблюдается доминирование абстрактных и теоретических знаний над практическими;

— увеличивается общее количество представителей научного сообщества и исследователей;

Современные технологии и инновации активно развиваются;

Сфера услуг занимает доминирующее положение в экономике;

Происходит создание и внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих производств;

Размываются различия между классами;

Формируется экономически устойчивый слой общества (средний класс);

Растет роль науки и образования в жизни общества [4].

Третичный сектор в экономике — это сфера услуг. В постиндустриальном обществе активно внедряются автоматизированные станки и линии в промышленности, которые не требуют участия человека. Тем самым, живая рабочая сила постепенно перемещается в другие сферы деятельности. К третичному сектору экономики относятся транспорт, связь, туризм и отдых, торговля, здравоохранение и другие сферы.

В области социологии и экономики Выделяется "четвертый сектор" экономики. В этот сектор входят наука и образование, маркетинг, финансовые услуги, средства массовой информации, а Все сферы, в которых планируется и организуется производственная деятельность [6].

Ученые в настоящее время ведут дискуссии о том, каким типам развития общества можно присвоить определенные государства.

В современном мире к постиндустриальным обществам относятся США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Израиль, Нидерланды, Германия, Великобритания, Люксембург.

Возникает вопрос о том, в какой стране полностью сформировалось постиндустриальное общество. На данный момент на это вопрос невозможно дать однозначный ответ, поскольку ни в одном государстве мира ещё не сложилась третья ступень развития общества на все сто процентов. Однако признаки этого нового типа общества явственно прослеживаются, указывая на грядущие изменения. Такие какие признаки постиндустриального общества наблюдаются в социальной сфере?

Принцип большинства постепенно уступает место принципу защиты прав меньшинства. Малочисленные группы получают возможности для реализации собственных приоритетов. Речь идет о малочисленных народах, небольших политических партиях и других группах. Однако сегодня защита прав меньшинства сталкивается с сопротивлением со стороны большинства. В политике страны по-прежнему управляют крупные партии, а в культуре признаются достижения, понятные и принятые многими [4, 5, 6].

Важно отметить, что неравномерное распределение ответственности за принятие решений является фактом. Национальные органы власти несут основную ответственность, в то время как международные и местные уровни задействованы в минимальной степени. Передача части ответственности — это признак постиндустриального общества. Местные структуры имеют возможность решать вопросы экономического, национального характера и другие аспекты жизни населения, проживающего там [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Постиндустриальное_общество;