Орхоно-енисейская письменность представляет собой древнюю письменность, использовавшуюся народами Центральной Азии, в основном в районе рек Орхон и Енисей на территории современного Монголии и России. Эти памятники, относящиеся к эпохе тюркских каганатов, содержат важную информацию о культуре, истории и языке тюркских племен.

Первые известные памятники орхоно-енисейской письменности были обнаружены в середине XIX века, и они включают такие известные надписи, как Орхонские стелы. Эти находки значительно обогатили понимание истории тюркских народов и их письменности.

Орхоно енисейские памятники

Орхоно-енисейские артефакты представляют собой древние письменные тексты, оставленные тюркоязычными народами. Они были обнаружены российскими исследователями С. Ремезовым, Ф. Страленбергом, Д. Мессершмидтом в период с 1696 по 1722 годы в верхнем течении реки Енисей, а также Н. М. Ядринцевым в Монголии на реке Орхон в 1889 году. Расшифрованы они были датским лингвистом В. Томсеном в 1893 году, а впервые прочитал их русский тюрколог В. В. Радлов в 1894 году.

По времени создания они приходятся на VII—XI века, и написаны они были так называемым руническим письмом, которое имеет свои корни в древнесогдийском и арамейском письменах. Орхоно-енисейские памятники подразделяются на 7 групп: ленско-прибайкальская, енисейская, монгольская, алтайская, восточно-туркестанская, среднеазиатская, восточно-европейская. Они принадлежат соответственно к племенному союзу курыкан, Кыргызскому каганату, Восточно-тюркскому каганату, Западно-тюркскому каганату, Уйгурскому каганату в Монголии, Уйгурскому государству в Восточном Туркестане, хазарам и печенегам. По жанру они представляют историко-биографические тексты Монголии; эпитафийную лирику текстов Енисея и Семиречья; юридические документы, магические и религиозные тексты (на бумаге) из Восточного Туркестана; памятные надписи на скалах, камнях и строениях; метки на бытовых предметах. Наибольшее значение исторически они имеют для надписей Монголии, которые рассказывают о истории 2-го Восточно-тюркского и Уйгурского каганатов.

Слово «рунь» или «руна» из скандинавского языка можно перевести как «не раскрытый, зашифрованный» или «загадка» на русский язык. Иоганн Страленберг назвал найденные им надписи на камнях «руническими», по сравнению со скандинавским руническим письмом, то есть надписи на неизвестном языке. Таким образом, этот лингвистический термин закрепился в науке.

Долгое время тайна рунического письма оставалась нераскрытой. Никто не смог расшифровать эти тексты. Ученые предполагали различные происхождения этих надписей — древнегреческое, древнемонгольское, финское, скифо-славянское, но никому не удавалось разгадать древние письмена.

Наконец, 25 ноября 1893 года на заседании Академии наук Датского королевства произошло удивительное событие. Ученый Вильгельм Томсен заявил, что он обнаружил ключ к расшифровке древних текстов, выполненных на языке тюркских народов. Первые слова, которые он смог расшифровать, были "тэнipi — тенгри" и "турik — тюрк".

Практически одновременно с этим академик В. Радлов самостоятельно расшифровал около 15 букв рунического письма и вскоре полностью прочитал и перевел тексты каменных стел.

Древнетюркский язык орхоно-енисейских памятников (язык древнетюркских рунических памятников) представляет собой письменные памятники эпохи Древнетюркского каганата (6-8 века) и надписи на надгробных камнях императоров, а также на скалах, в катакомбах, на предметах быта и бумаге. В VI веке он имел стандартизированную систему стилистических средств и характеризовался различными лингвистическими особенностями. Некоторые из них сохранились в современном башкирском языке, такие как форма винительного падежа на -ыг/-иг, ассимилятивное сочетание согласных "лт", "рт", "нт" вместо современных "лд", "рд", "нд", будущее время на –тачи/-тэчи, условное наклонение на -сар/-сэр, и др.

Текст о Енисейской надписи, обнаруженной в Минусинской котловине

Начертания, найденные на берегу реки Орхон в северной Монголии, содержат обширное поэтическое повествование, состоящее из длинных строк, которое является эпитафией, высеченной на камнях в память семнадцатого кагана Восточнотюркского каганата Бильге — кагана (бывшего Могилян) и его младшего брата, наследного принца, доблестного полководца – военачальника Кюль – тегина. ("Кюль-Тегин", памятник тюркского рунического письма VIII века. Открыт в 1889 году русским ученым Н. М. Ядринцевым в долине Кошо-Цайдам, на берегу реки Орхон (Монголия). Каменная стела воздвигнута в честь тюркского кагана Могиляна (умер 734) и его брата — принца Кюль-Тегина (умер 732).

На стеле высечены две надписи — одна большая и одна маленькая, каждая на двух языках — китайском и языке орхоно-енисейских тюрок. Малая надпись — это похвала кагану, который объединил тюркские роды и племена; в большой надписи содержатся исторические сведения о Тюркском каганате. Надписи были разгаданы датским ученым профессором В. Томсеном в 1893 году.

Первый русский перевод (1897 год) принадлежит профессору П. М. Мелиоранскому и был выполнен на основе немецкого перевода, сделанного академиком В. В. Радловым (1894 год). Этот памятник содержит ценные исторические сведения и предоставляет обширный лингвистический материал.

Эпос о судьбе Кюль-тегинны рассказывает о том, что после ухода из жизни Капа-ган-кагана, сын Ильтериша-кагана задался вопросом о наследовании престола. По традициям старинных тюрок престол должен был унаследовать сын Ильтериша-Бильге. Однако Капаган-каган, нарушив этот закон, ещё за жизни назначил наследником престола своего старшего сына Бегю и дал ему звание младшего кагана.

Дети Ильтеришь-каган-Могилян и Кюль-тегин были лишены власти. Узнав о смерти Капаган-кагана, Кюль-тегин напал на ставку и сверг наследника престола, сына Капаган-кагана, а также его семью, близких и советников. Вместо того, чтобы принять титул хана, Кюль-тегин использовал старый закон и посадил своего старшего брата под именем Бильге-каган. Он сам стал военачальником, фактически "некоронованным" вождем тюркского народа.

Вознесение Жужан связано с именем Шелуня (402—410), который объединил разрозненные племена в мощный военный союз. Войны с тюрками, китайцами, уйгурами, а также постоянные внутренние распри постепенно ослабили Жужан. В середине 6 века союз племен Жужан развалился.

Часть Жужан была поглощена тюрками и другими народами, а другая часть (около 30 тысяч шатров) ушла далеко на запад и поселилась на среднем Дунае, продержавшись там до 9 века, после чего была переселена из Восточного Туркестана на Алтай, где возник союз местных племен, получивший название "тюрк". В 545 году тюрки разбили уйгурские племена, а в 551 году — жужан. Вождь Бумын (умер в 552 году) провозгласил себя.

К середине V века все народы Центральной Азии, включая киданей в Западной Маньчжурии и енисейских кыргыз, оказались под властью тюрок. Ставка кагана была перенесена в верховья р. Орхон). В 60-х гг. 6 века тюрки разгромили государство в Средней Азии. В 3-й четверти VI века в зависимость от Тюркского каганата попали северокитайские государства Чжоу и Ци.

Тюркский каганат в союзе с Византией начал войны с Ираном за контроль над. В 571, после похода тюрок в Иран, граница была установлена по Амударье, а в 588—589 к Тюркскому каганату присоединены некоторые области на западном берегу Амударьи. В 576 тюрки взяли Боспор (Керчь), а в 581 осадили Херсонес.

Кембриджские исследования показали, что ко времени середины VI века восточные Тюрки начали формировать раннефеодальные отношения, параллельно с остатками военной демократии. Рост богатства и влияния тюркской аристократии, а также их стремление к автономному управлению вновь завоеванными территориями привели к острой политической нестабильности и внутренним конфликтам в период с 582 по 603 год, дополненным активным вмешательством китайской империи с 581 по 618 год. Итогом этого стала раздробленность тюркского каганата на враждующие восточную (центрально-азиатскую) и западную (среднеазиатскую) части.

Восстановление влияния Восточного Тюркского каганата в Центральной Азии произошло при каганах Шиби (609—619), который в войнах с Суйской империей отстоял независимость государства, и Хели (620—630), совершившем 67 походов в Китай. Однако увеличение налогов и восстания подконтрольных племен привели к зачаткам бунтов и, в результате, к поражению Восточного Тюркского каганата в войне (630) и полувековой зависимости от Китая.

Восстание 681 года привело к воссозданию государства. При Капаган-кагане (691—716) Восточный Тюркский каганат на короткое время расширил свои территории от Маньчжурии до Сырдарьи; тюркские войска даже дошли до Самарканда, но потерпели поражение в битвах с арабами (712—713). Бильге-кагану (716—734) и его брату Кюльтегину (умер в 731) пришлось бороться за независимость Тюркского каганата в жестоких войнах с империей Тан и её союзниками. После смерти Бильге-кагана начавшиеся междоусобицы и распад Восточного Тюркского каганата на уделы привели к гибели государства, на его месте возник Уйгурский каганат (745—840).

Под руководством каганов Шегуе (610—618) и Тон-ябгу (618—630) Западный Тюркский каганат расширил свои границы до Алтая, бассейна реки Тарим и вдоль реки Амударья. Суяб стал столицей западных тюркских каганов. Начавшаяся в 630 году борьба за власть превратилась в долгую войну между двумя главными племенными союзами Западного Тюркского каганата — дулу и нушиби.

Даже административная реформа Ышбара Хилаш-кагана (634—639), которая разделила страну на десять племенных территорий, не смогла прекратить войну. В 658—659 годах основные земли Западного Тюркского каганата были захвачены китайскими военными.

Древние изваяния из камня, известные как каменные бабы, были установлены на высоких местах в степных областях от реки Днестр на западе до Алтая и Монголии на востоке.

Каменные бабы на побережье Черного моря относятся к разным историческим периодам — от скифского (5-4 век до н.э.) до позднего кочевнического (13-14 век н.э.); в Сибири также известны изваяния, похожие на мангирообразные, принадлежащие к бронзовой эпохе. Вероятно, установка каменных баб была связана с культом предков.

Странное явление мегалитов

Загадочные надписи

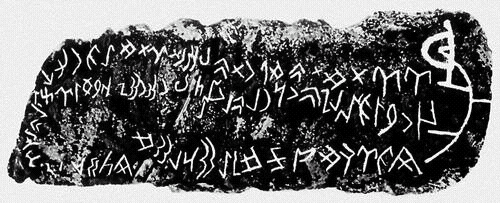

Созданы в VII–XI веках в долинах рек Енисей и Орхон.

Исследователи Сибири С.У.Ремезов, Д.Г.Мессершмидт и Ф.И.Страленберг открыли памятники на Енисее в 1696–1722 гг. Из-за сходства с скандинавским руническим письмом их назвали руническими.

В 1889 году ученый Н.М.Ядринцев найден стелы на реке Орхон в Монголии в честь тюркского кагана Бильге и его брата Кюль-Тегина (см. Кюль-Тегина стела ) с руническими и китайскими текстами.

В 1893 году датский ученый В.Томсен расшифровал надписи. Русский тюрколог В.В.Радлов закончил первый перевод текста о Кюль-Тегине в начале 1894 года.

Существует несколько групп орхоно-енисейских надписей в зависимости от региональной принадлежности: они относятся к различным каганатам и союзам, таким как Восточно-Тюркский, Западно-Тюркский, Уйгурский, Кыргызский, курыкан и другим; также существуют монгольские надписи в бассейне рек Орхон, Тола, Селенга (например, памятники, посвященные Бильге-кагану, Кюль-Тегину и Кули-чуре, а также надписи Тоньюкука, камень Селенга и др.); енисейские, ленско-прибайкальские, алтайские, восточно-туркестанские, среднеазиатские и восточно-европейские надписи.

Среди известных орхоно-енисейских надписей выделяют историко-биографические тексты, которые описывают выдающихся представителей тюркской, уйгурской, киргизской знати; лирические эпитафии («поэзия кладбища») – надписи на могилах, где указаны имя, титул, возраст усопшего, основные события его жизни; памятные надписи на скалах, камнях и зданиях; метки на бытовых предметах (посуде, зеркалах, керамике и других), содержащие имя владельца или мастера, пожелания и т.д.; магические и религиозные тексты; юридические документы.

Орхоно-енисейские надписи содержат информацию о истории тюркских и Уйгурских каганатов. Одной из интересных точек зрения на это дело делится С.Г.Кляшторный, который считает, что большие рунические тексты, обнаруженные в Монголии и на Енисее, не только представляют собой важные исторические документы, но и выдающиеся литературные произведения: "Во всей средневековой тюркоязычной литературе нет более блестящих образцов политической прозы."

См. также Орхоно-енисейское письмо.

Литература

Бернштам А. Исследование социально-экономического устройства орхоно-енисейских тюрок в VI-VIII веках. Издательство Москва-Ленинград, 1946.

Малов С.Е. Исследование древних памятников тюркской письменности.

Москва-Ленинград, 1951.

Кляшторный С.Г. Рунические памятники древних тюрков как источник по истории Средней Азии. Издательство Москва, 1964.

История татар с древних времен.

Издательство Казань, 2002. Том 1.

Даниэль Готлиб Мессершмидт (1685-1735) был немецким врачом, естествоиспытателем, художником, латинским поэтом, филологом и знатоком восточных языков. Он также был одним из сподвижников Петра I в изучении России. Мессершмидт руководил первой естественнонаучной экспедицией в Сибирь (1718-1728), в ходе которой он также собирал материалы по археологии и этнографии.

Среди множества курганных стелл Мессершмидт обнаружил высокий каменный обелиск, который имел форму венгерской сабли. На всех четырех сторонах камень был покрыт непонятными письменами. На древнем изваянии шли ровные строчки загадочных знаков, в сумме 13 строк на четырех гладких плоскостях обелиска. Верхушка каменного столба была сбита еще в древности, но оригинал камня дошел до нас и сейчас находится в Минусинском краеведческом музее.

Спустя целое столетие после открытия Д.Г. Мессершмидтом, ученые мирa знали и стремились разгадать загадочные древние письмена лишь на территории Хакасии. Только в 1818 году благодаря Г.И. Спасскому стало известно, что такие же надписи присутствуют на скалах в Алтае. 158 лет спустя, в 1879 году, Г.Н.

Потанин обнаружил первый памятник руноподобного письма в Туве.

Только через 10 лет, в 1889 году, благодаря Н.М. Ядринцевым, научные исследования вышли за пределы Саяно-Алтайского нагорья благодаря находкам, сделанным им в Монголии. Поскольку в XVIII и XIX веках исследования древних сибирских письмен проводились в долинах Енисея, эта письменность была названа енисейским руническим письмом.

В XIX веке были проведены исследования и фиксация памятников иероглифической письменности, а затем их сбор и размещение в музеях. Эта работа была выполнена многими профессиональными исследователями и краеведами, такими как Г. И. Спасский, Н. А. Костров, Е. Ф. Корчаков, И. П. Кузнецов, Г. Н. Потанин, А. В. Адрианов, Д. А. Клементьев, Н. М. Ядринцев.

Тайна древних письмен саха -некогда якуты имели свою грамоту

В сага письменности у Эллэя была великая связь с легендарным первоотцом. Его почитали как первого Шамана-Ойууна. Предания рассказывают: "Эр Соготох Эллэя, потомок Омогоя, получил имя Ойуун – Знающий силу тайных знаков и рисующий священные символы.

На священных скалах, окружающих Великую Северную Реку, которые походят на магические храмы других миров, Ойуун Эллэй начал создавать священные письмена и послания для будущих поколений" Еще при советском режиме научная конференция услышала доклад Сергея Малова "Якутский язык и его связь с другими тюркскими языками". Лингвист отметил, что у якутов когда-то была собственная грамота, сообщило ИА YakutiaMedia, ссылаясь на SakhaNews.

Среди легенд, собранных этнографом Сэһэн Боло, есть рассказ 65-летнего Никифора Никифорова, жителя наслега 5-й Малджагар Западно-Кангаласского улуса, записанный в 1907 году. Никифор Иванович рассказал о том, как он с престарелым отцом плыл по Лене, убегая от смуты, по пути отец умирает, перед смертью завещает, похоронить его на арангасе, то есть построить наземное захоронение, и вместе с ним положить его письмена – сурук-бичик. То, что у саха есть слова, отражающие понятие письменности, тоже является неким подтверждением наличия древнего письма.

Исследования ученых разных времен подтверждают существование древней рунической письменности у саха. В прошлом в этом вопросе занимались тюркологи С. Е. Малов, А. Н. Бернштам, И. В. Стеблева и Г.В. Ксенофонтов. Им удалось расшифровать орхоно-енисейскую руническую надпись, посвященную Кюль-Тегину, которая представляла собой поэму о его подвигах и наставлениях потомкам.

Ученые пришли к выводу, что письменность древних тюрков была связана с деятельностью жрецов – Белых Шаманов. На могилах важных лидеров устанавливались крупные каменные обелиски, на которых вырезались надписи-некрологи, рассказывающие о военных и государственных успехах кагана. Была выдвинута идея, что единение тюркских народов под властью кагана дает им силу и позволяет успешно сопротивляться другим народам.

Камни и скалы – немые свидетели прошлых эпох, хранящие тайны древних письмен — посланий далеких предков. Загадки тюркских и якутских рун еще не до конца разгаданы.

Такие же особые рунические письмена, как орхоно-енисейские руны древних тюрков, существуют также на Ленских скалах в 180 километрах от Якутска. По словам многих исследователей, руническая письменность была сохранена среди саха Белыми Шаманами, и ее образец находится вдоль реки Синей.

Согласно Окладникову, самой северной рунической надписью считается надпись у деревни Давыдово в Иркутской области, которую Бернштам прочитал как слово "алкатим", переводящееся как "я благословил" (по-якутски).

В Северной Якутии на скалах были обнаружены древние надписи и рисунки, поклоняющиеся хозяину земли и охоте.

Эти надписи написаны сахами с использованием орхоно-енисейского шрифта. Судя по артефактам, руническое письмо использовалось сахами до 19 века. Рунические надписи можно увидеть на серебряных ремнях, украшениях седел и стенах домов того времени.

Большинство надписей имеют охранное значение и написаны в виде благословения-алгыс, что свидетельствует о возможном использовании рун Белыми Шаманами.

Многие рунические письмена, найденные в Якутии, уже расшифрованы, однако возникают споры о правильности этого. Потомкам важно знать, какие послания оставили их предки…

Однако все, кто заинтересован в этом вопросе, задают себе один важный вопрос: "Почему первые русские не создали своего алфавита у якутов?"

Это объясняется тем, что многие служивые люди и собиратели ясака были неграмотными, и они не понимали руническое письмо, рассматривая его как просто узор или орнамент.

Тем не менее, ученые обнаружили упоминание одного загадочного письма.

В рамках исследовательского проекта "История Якутии" в Санкт-Петербургском архиве РАН научным сотрудником Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Багдарыыном Ньургуном Сюлбэ уола в фонде Сергея Малова был найден удивительный документ – доклад советского лингвиста Сергея Малова.

В период советского времени на собрании научной конференции Сергей Малов выступил с докладом о "Якутском языке и его связи с другими тюркскими языками". Лингвист отмечает, что в прошлом у якутов было письменное наследие. "У якутов сохранилось предание о наличии письменности. На берегах рек Лены и других рек были обнаружены письменные тексты с руноподобными знаками", — отмечает ученый.

Также на этой конференции известный историк, профессор Сергей Токарев предложил взглянуть на якутский язык в контексте исторического развития и прокомментировал вопрос о письменности: "Существует слабое, но документальное подтверждение того, что у якутов действительно была письменность. При изучении документов XVII века мне удалось натолкнуться на очень интересный факт".

В связи с событиями в 1642 году, связанными с восстанием якутов, мы располагаем неопубликованным свидетельством якута по имени Метемик, касающимся роли вожака Тойона Огея в этом восстании. Однажды Огея привезли какую-то "память", о чем говорится в документе: "И Огей посмотрел на "память", да и бросил его". В данном контексте слово "память" имеет значение письменной инструкции, что делает это свидетельство особенно точным.

"Предположить, что здесь могло бы быть русское письмо, является невероятным. В 1642 году не только якуты были неграмотны в Якутске, но и лишь небольшой процент русских обладал грамотностью. Скорее всего, здесь мы имеем дело с руническим, пиктографическим, а может быть, даже более развитым видом письма. Хотя это упоминание является изолированным, оно представляет особый интерес", — отмечает Токарев.

С начала XVI века под словом "память" понимались бумажные документы, выписки старших должностных лиц для младших. Поэтому совершенно вероятно, что казаки могли перевести древний рукописный документ как "память".

Руны были распространены у различных народов в древности. Смысл каждой руны практически одинаков у всех народов. Руническое письмо использовалось у кочевников, германцев и древних саха в религиозных церемониях и содержало в себе что-то священное и магическое. Время изобретения рунического письма неизвестно в истории, но китайские источники указывают, что у кочевников было свое письменное письмо. Это означает, что руническое письмо, вероятно, появилось уже 200 тысяч лет назад.

На загадочных скалах, огибающих Великую Северную Реку, до сих пор виднеются светящиеся символы древности, написанные давними предками.

Очарование древних рун и письмен, вселенная символов и знаков продолжает привлекать все больше и больше исследователей.

Самое значительное влияние на результаты их исследований оказывал вклад, проделанный при изучении первоисточников.

Слайд 9

В XIX веке были обнаружены и зафиксированы множество памятников письменности, которые затем были собраны в музеи благодаря усилиям профессиональных исследователей-путешественников и краеведов, таких как Г. И. Спасский, Н. А. Костров, Е. Ф. Корчаков, И. П. Кузнецов, Г. Н. Потанин, А. В. Адрианов, Д. А. Клемент, Н. М. Ядринцев.

Слайд 10