Новаторство в литературе — это стремление автора привносить новые идеи, формы и стили, которые превосходят традиционные представления о литературном произведении. Оно может проявляться в экспериментировании с языком, структурой, персонажами и темами, что позволяет читателям взглянуть на знакомые вещи под новым углом.

Литературное новаторство означает не только использование новых средств выражения, но и переосмысление существующих жанров и традиций. Такие произведения часто вызывают дискуссии и поляризуют мнения, но именно они способствуют развитию литературного процесса и расширению границ художественного сознания.

Литературный процесс. Традиции и новаторство

Литературный процесс представляет собой историческое существование, функционирование и развитие литературы в определенные периоды и на протяжении всей истории народа, страны, региона и мира.

Изменения в области художественного сознания обычно происходят при изменении социально-экономических формаций или в периоды революционных потрясений. Основные этапы истории европейского искусства включают античность, Средневековье, Возрождение (Ренессанс), Барокко, классицизм, Просвещение, романтизм, реализм. Экономический и общественный строй оказывает влияние на литературный процесс через идеологию.

В каждой период истории литературный процесс включает в себя разнообразные социальные, идеологические и эстетические литературно-художественные произведения — от высших образцов до эпигонской, бульварной или массовой литературы. Также он включает в себя формы общественного бытования литературных произведений: публикации, издания, литературную критику, эпистолярную литературу и мемуары.

Важной чертой литературного процесса является появление новых эстетических идей, новых критериев художественности, которые свидетельствуют о появлении в истории нового класса с его собственными эстетическими потребностями и идеалами. Однако искусство не исчезает вместе с породившим его классом, так как оно содержит в себе нечто общечеловеческое.

Традиция (от лат. tradere — передавать). Этот термин часто используется в литературе для обозначения преемственности, связывающей последовательные литературные явления, а также для обозначения результатов такой связи, литературных навыков и опыта. По своему смыслу традиция имеет отношение к подражанию, влиянию и заимствованию (см. эти слова), но отличается от них тем, что традиционный материал является общепризнанным в данной литературной среде, составляя часть ее художественного наследия, признанным обычаем и ставшим общим достоянием. Подражание, влияние и заимствование же имеют дело с материалом, который находится за пределами этой среды и еще не усвоенной ею.

В литературе новаторство означает введение новых идей, открытие новых направлений и изменение литературных традиций. Однако не все новшества могут считаться новаторством. Новаторство это существенное изменение искусства, которое требует выдающегося таланта и глубокого понимания духа времени.

Например, обращение представителей сентиментализма к интимной жизни человека и его внутренним переживаниям можно считать новаторским. Великие писатели мировой литературы, такие как Гомер, Данте, Шекспир, Сервантес, Пушкин, Шевченко, считаются новаторами своего времени.

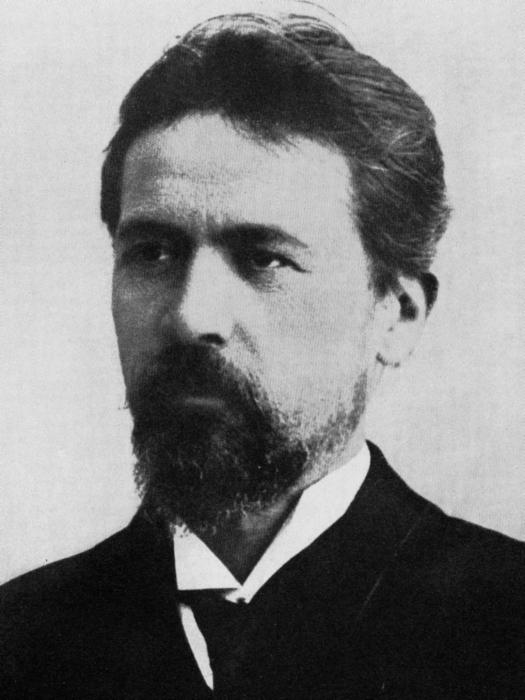

Они переосмыслили мир вокруг себя, проанализировали процессы, происходящие в нем, и представили новые темы, жанры, искусственные средства для читателя. Русская литература второй половины XIX века стала мировым явлением благодаря творческой деятельности Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова.

В начале ХХ века Максим Горький стал новатором в русской литературе.

56. Литературные методы (направления). Проблемы художественного метода и стиля.

Классицизм — XVIII — начало XIX века, А.Д. Кантемир, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин.

1) Обращение к образам и формам античного искусства.

2) Четкое разделение героев на положительных и отрицательных.

3)История разворачивается вокруг любовного треугольника: главная героиня, ее возлюбленный и второй поклонник.

4)В финале традиционной комедии зло всегда наказывается, а добро побеждает.

5)Принцип трех единства: единство времени (действие происходит за сутки), места и сюжета.

Литературное направление зародилось во Франции в 17 веке. Писатели-классицисты взяли античное искусство в качестве образца и толковали его по-своему. Основой классицизма стал принцип рационализма, согласно которому все должно подчиняться разуму в государственной и личной жизни. Теоретиком классицизма был французский поэт Николя Буало.

В период классицизма были установлены определенные творческие нормы:1) Основной конфликт произведений – это борьба между эгоистическими чувствами и гражданскими обязанностями, между страстью и разумом. Всегда побеждают обязанности и разум.2) Персонажи были разделены на положительных и отрицательных. Характеры героев были однонаправленными (трусливыми, храбрыми). 3) Жанры были разделены на высокие (ода, героическая поэма, трагедия) и низкие (басня, сатира, комедия).

В России классицизм развивался с 18 века. Русские писатели черпали материал из национальной истории. В русском классицизме было более резкое осуждение пороков, больший интерес к народному языку и к народному творчеству.

Сентиментализм — это период XVIII — начала XIX века. Его представители: Карамзин, Муравьёв.

Особое внимание уделяется внутреннему миру человека. Основное значение придается чувствам и переживаниям обычного человека, а не великим идеям. Характерные жанры включают в себя элегию, послание, роман в письмах, дневник, в которых преобладают исповедальные мотивы.

Произведения часто написаны от первого лица и полны лирики и поэтичности. Сентиментализм достиг наибольшего развития в Англии (Дж. Томсон, О. Голдсмит, Дж. Крабб, Л. Стерн). В России этот стиль не получил особого развития.

Самым известным русским сентиментальным произведением является "Бедная Лиза" Карамзина.

Романтизм — это период конца XVIII — начала XIX века (К. Ф. Рылеев, В. А. Жуковский)

Наиболее заметное развитие романтизма произошло в Англии, Германии и Франции (Дж. Байрон, В. Скотт, В. Гюго, П. Мериме). В России романтизм возник в период национального подъема после войны 1812 года. Его отличает сильная социальная направленность, пронизанная идеей гражданской службы и стремления к свободе.

Герои романтизма — красочные, выдающиеся личности, оказавшиеся в необычных обстоятельствах. Для этого направления характерны порыв, необычайная сложность и внутренняя глубина человеческой индивидуальности. Он отрицает художественные авторитеты и не признает жанровых и стилистических рамок. Например, Виктор Гюго и его произведение "Собор Парижской Богоматери".

Реализм — это характерное явление XIX — XX веков. В этом направлении творчества выделяются имена Гончарова, Тургенева, Толстого и Достоевского.

Цель: достоверное отражение реальности. Признаки: 1) Художественное изображение жизни в образах, соответствующих сути явлений самой жизни. 2) Реальность — средство познания человеком себя, окружающего мира. 3) Реализм стремится рассматривать действительность в ее развитии, способен обнаруживать развитие новых социальных, психологических и общественных отношений.

а) символизм, конец XIX в. – ХХ в.; представители: В.Я.Брюсов, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, А. Белый; особенности: рассмотрение искусства как орудия для постижения ирреальной сущности мира; трактовка символа как средства постижения мирового единства; господство лиро-стихотворного начала; вера в магическую силу поэзии; музыкальная стихия как основа жизни и искусства; обновление жанров лирики; б) акмеизм: 10е годы ХХ в.; представители: Н.С. Гумилев, А.А.

Группы поэтов, такие как Ахматова, О. Мандельштам, С.М. Городецкий, М.Л. Лозинский, отмечались их протестом против нестабильности символических образов. Они Выступали за конкретное и чувственное восприятие мира и боролись за чистый и "простой" поэтический язык.

В то время как футуристы, такие как В. Хлебников, В.В. Маяковский, А.Е. Крученых, И. Северянин, декларировали разрыв с традиционной культурой, испытывали язык искусства и экспериментировали со стилями, жанрами, новыми словами в лексике, синтаксисе и звукоподражании.

Имажинизм, представленный в 1920-е годы Есениным, отличался победой образа над смыслом и идеей, а также насыщенностью словесных образов. Имажинистское стихотворение могло не иметь содержания.

Новаторы, пострадавшие от критики

Микеланджело Буонаротти, знаменитого художника-новатора, почти обвинили в ереси из-за его смелых новшеств. Он не только изображал тела святых обнаженными, но и добавлял картины ничем не прикрытые половые органы. На приказ властей тридцать лет спустя другие художники накрыли святых одеждой. Только в 1994 году им удалось вернуть изображениям изначальный вид. Прошло уже столетие с тех пор.

Многие художники, такие как скульптор Жан–Батист Пигаль в эпоху Просвещения и художник Теодор Жерико в эпоху Романтизма, сталкивались с критикой своих новаторских идей в искусстве.

Новаторство в литературе в России

Novator — это слово, которое можно перевести с латинского как "обновитель". В литературе новаторство означает нечто, что обогащает литературный процесс, принося новые открытия и достижения.

В девятнадцатом веке в русской литературе произошел настоящий взрыв новаторских идей. Особенно активными были 50-е и 60-е годы. Это время было отмечено бурным развитием публицистики и литературной критики. Русская литература XIX века стала моделью для изучения на мировом уровне и вызывала огромный интерес за пределами страны.

XIX век ознаменовался формированием литературного языка в России, и здесь особую роль сыграл великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Поэты "Золотого века" переосмыслили свое творчество, став более активными и обращая внимание на гражданские и патриотические темы.

Проза также переживала значительные изменения. Гоголь и Пушкин стали создателями новых художественных образов. Они ввели в литературу "маленького человека" и "лишнего человека" — образы, которые стали символами своего времени.

На закате девятнадцатого века проскальзывали предвестия революции. Появляются новые литературные гении — Лесков, Горький, Островский и Чехов.

Традиция и новаторство

Соединение классических методов и современных подходов играет важную роль в творческом процессе. Не существует великих литературных произведений, которые были бы полностью отрывом от мировой культуры, но также невозможно представить значительное художественное явление без его собственного вклада в мировую литературу. Поэтому традиция и новаторство – это две стороны одной медали: настоящая традиция всегда включает в себя элементы новаторства, и новаторство возможно только на фоне уважения к традиции.

Один из самых известных филологов XX века М. М. Бахтин, всегда возвращавшийся к этой проблематике, сказал: "Каждый действительно значимый шаг вперед сопровождается возвратом к началу («изначальность»), точнее, к обновлению начала. Идти вперед может только память, а не забвение. Память возвращается к началу и обновляет его. Конечно, и сами термины «вперед» и «назад» теряют в этом понимании свою замкнутую абсолютность, скорее всего, обнаруживая своим взаимодействием живую парадоксальную природу движения" 30 .

В другой работе Бахтин придумывает исключительную аналогию: «Великие произведения литературы готовятся веками, в то время как в их эпоху возникают только зрелые результаты длительного и сложного процесса созревания. Пытаясь понять и объяснить произведение только через условия его эпохи, только через условия ближайшего времени, мы не сможем вскрыть его смысловой глубины». Развивая эту мысль, автор продолжает: «Сокровища смысла, заложенные Шекспиром в его произведения, складывались и собирались веками и даже тысячелетиями: они прятались в языке, и не только в литературном, но и в таких слоях народного языка, которые до Шекспира еще не вошли в литературу, в разнообразных жанрах и формах речевого общения, в формах могучей народной культуры».

Отсюда вытекает одна из главных идей Бахтина, имеющая непосредственное отношение к проблеме традиции и новаторства, – идея мировой культуры как диалогического пространства, в котором разные произведения и даже разные эпохи постоянно пересекаются, дополняют и раскрывают друг друга. Античные авторы задают направление современной культуры, но и современная эпоха позволяет обнаружить в гениальных произведениях древности те смыслы, которые в то время не были видны и не осознавались. Таким образом, любое новое произведение зависит от традиции, но также и произведения прошлых эпох зависят от современной культуры. Современный читатель «родился» Шекспиром, но и Шекспир открывает ему те смысловые глубины, которые ни современники великого драматурга, ни сам он не могли почувствовать. Таким образом, время в пространстве культуры теряет столь привычную нам «линейность» (от прошлого к будущему), оно превращается в живое движение в обе стороны.

В. В. Мусатов рассматривал проблему традиции с некоторыми отличиями в акцентах. По его мнению, каждый художник стремится создать "индивидуальную гипотезу бытия", поэтому он всегда соотносит опыт своих предшественников с собственной эпохой и своей жизненной судьбой. Поэтому традиция — это не просто "копирование" методов, это всегда сложный психологический процесс, при котором чужой мир "проверяется" через собственный опыт.

Таким образом, "традиция" — это очень обширное понятие, принципиальное для понимания литературного процесса.

До сих пор мы говорили о философском, общеэстетическом значении термина "традиция". На более конкретном уровне можно выделить несколько "проблемных точек", связанных с традицией и новаторством.

Во-первых, иногда бывает непросто провести границу между такими понятиями, как "традиция", "канон", "подражание", "стилизация", "эпигонство" и прочее. Если сегодня мы связываем "эпигонство" с "бесполезным подражанием", не приносящим ничего нового в культуру (само по себе это слово имеет негативную окраску), то "подражание" и "канон" представляют собой более сложные явления.

Далеко не все случаи подражания можно отнести к эпигонству, открытое восхищение каким-либо образцом может привести к значительным эстетическим результатам. Например, в русской лирике слово "подражание" может использоваться в качестве своеобразного жанрового определения: "В подражание Корану", "В подражание Байрону" и так далее.

Мы сталкиваемся с этим во множестве стихотворений, начинающихся с фразы «Из …»: «Из Гейне», «Из Гете» и так далее. Здесь возможны и весьма интересные случаи. Например, знаменитое программное стихотворение А. С. Пушкина «Из Пиндемонти», на первый взгляд, отсылает к творчеству итальянского поэта, но на самом деле это мистификация, у И. Пиндемонти никогда не было подобного стихотворения. Возникает вопрос, почему Пушкин отсылает нас именно к этому имени; это случайность, «трюк» для обмана цензуры или поэт все же чувствовал какую-то внутреннюю перекличку своих строк с поэзией этого автора? Ученые разделяются во мнениях по этому поводу. В любом случае, именно в этом стихотворении Пушкин формулирует свое поэтическое кредо:

Другие, лучшие, для меня дороги права;

Другая, лучшая, нужна мне свобода:

Зависеть от царя, зависеть от народа —

Не всё ли нам все равно? Бог с ними.

Не будем писать отчёт

В некоторых ситуациях прямое использование известного текста может привести к созданию оригинального произведения. Например, "Маленькая трагедия" Пушкина "Пир во время чумы" — это авторизированный перевод одного акта из пьесы Дж. Вилсона "Город чумы" (1816). В целом, Пушкин придерживается текста Вилсона 34, но добавляет две песни "от себя": песню Мери и знаменитый "Гимн чуме":

Всё то, что грозит гибелью,

Для смертного сердца таит

Бессмертье, возможно, в залог!

И счастлив тот, кто среди волнений

Их обретает и познаёт.

Итак, — слава тебе, Чума,

Нам не страшна тьма могилы,

Твое призвание не смутит нас!

Мы пьем вместе из бокалов,

И дыхание роз девственных пьем, —

Возможно. полное Чумы!

Эта инъекция радикально меняет всю ситуацию, из малоизвестной пьесы Джона Вилсона Пушкин создает шедевр.

Однако во многих случаях произведение, написанное "в подражание", лишено большой художественной ценности, свидетельствует о беспомощности и недостаточной одаренности автора. В конечном счете, как и всегда в творчестве, все зависит от таланта.

Еще сложнее "развести" традицию и канон. Канон — это принятые в данной культуре и строго соблюдаемые нормы. Канон налагает достаточно жесткие ограничения на свободу авторского самовыражения, являясь таким образом "обязывающей традицией".

Античные формы культуры, такие как многие жанры фольклора, были тесно связаны с традицией, что оставляло мало места для авторских «вольностей». Поэтому говорить о «авторстве» фольклорных текстов можно только в переносном смысле, так как в фольклоре действует «коллективный автор».

Древнее мировоззрение не разделяло понятие "известное мне" и "мной созданное" (то есть, между текстом, который я знаю, и тем, который я написал), поэтому любой текст легко приписывался тем, кто знал его. Со временем границы "моё и чужое" становились более чёткими, и во многих культурах, к примеру, в восточной поэзии средних веков или в русской иконописи, канон начал восприниматься как обязательное "внешнее" условие для автора. Однако внутри канона всегда выражалось авторское видение мира. Именно поэтому, например, русская икона настолько разнообразна, при строгом соблюдении православного канона.

В современной общественной среде канон уже не имеет такого влияния, однако для любого художника все еще существуют определенные ограничения, навязываемые устоявшейся традицией. Тем не менее, эти ограничения уже не настолько строги, а разнообразие культурных традиций дает художнику почти неограниченные возможности.

Во-вторых, следует помнить, что традиция проявляется на различных уровнях. Давайте остановимся на этом более подробно.

Сюжет традиции подразумевает, что писатель, определяя тематику своего произведения, постоянно сопоставляет свое решение с уже существующими культурными находками. Например, тема истины Христа, утвержденная его страданиями и смертью, находит множество художественных решений, которые учитывают друг друга и вступают в полемику друг с другом. Достаточно вспомнить роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита", чтобы почувствовать, что автор одновременно продолжает и нарушает (или развивает) сложившуюся традицию. Не случайно многие сторонники православной канонической литературы не признают булгаковский роман, считая его "евангелием от сатаны".

Традиционное представление о характере или его вариант, традиционный образ, предполагает учет уже сформированных решений культуры относительно конкретного характера. Иногда это проявляется напрямую, чаще всего в этом случае какой-то известный образ становится символичным, обогащая характер героя. Например, Н.С. Лесков, описывая свою героиню Катерину Львовну как "Леди Макбет Мценского уезда", сразу же создает шекспировский контекст, в котором героиня приобретает другое значение: более трагичное и масштабное.

В некоторых случаях отношения становятся видны на уровне психологии персонажей, их поступков и взаимодействия. Ранее А. Д. Синявский выразил свою точку зрения на отношения мужчины и женщины в русской классической литературе, говоря: "Женщина была в литературе испытанием для мужчины. Через отношения с ней он показывал свою слабость, и, ослабленный её силой и красотой, спускался с подмостков, где намеревался продемонстрировать свою героическую сущность, и уходил, согнувшись, в небытие под позорным статусом ненужного, никчемного, излишнего человека".

Хоть слова Синявского слишком прямолинейны, структура отношений в целом понята довольно точно. И можно отметить, что такую структуру в русской культуре представил А. С. Пушкин в "Евгении Онегине", а другие авторы (И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой) каким-то образом уже следовали пушкинской традиции.

Жанровая традиция имеет огромное значение в мировой культуре. Она представляет собой формы авторского самовыражения, усвоенные и развитые литературой. Жанр фиксирует особенности повествования, тематику, пафос и конфликты. Поэтому выбранный жанр всегда имеет свою степень обязательности.

Например, поэт, пишущий оды, в силу выбранного жанра оказывается внутри тысячелетней традиции. Несмотря на огромное разнообразие между одами М.В. Ломоносова и, например, «Одой революции» В. Маяковского, общие черты, проистекающие из жанровой традиции, всегда заметны.

Культурные традиции каждой нации определяют систему ценностей, которые включают в себя этику, эстетику, историю и многое другое. Художники, как правило, вдохновляются мировой культурой через призму своей национальной культуры, и обратный процесс практически невозможен. Русские писатели открыты для влияния мирового культурного опыта, однако этот опыт всегда фильтруется через национальную культуру. Михаил Лермонтов идеально отразил эту идею в следующих строках своего юношеского стихотворения:

Я — не Байрон, — я другой,

Еще неведомый избранник,

Как он, гонимый миром, странник,

Но только с русскою душой.

Поэт заявляет о своей открытости к миру, представленному Байроном, о своей близости к талантливому английскому поэту, но одновременно подчеркивает, что Байрон преломлен через "русскую душу". В результате имеем не просто ещё одного подражателя Байрона, а великого русского поэта, который завоевал всемирную славу.

Из глубин национальной культуры может вырасти поэт, который станет великим поэтом мирового масштаба. Однако абстрактный "мировой поэт" никогда не сможет стать национальным поэтом. Популярное выражение "человек мира" не должно быть воспринято как абсолютная истина. Люди мира не рождаются, они становятся ими.

Традиция художественных методов объединяет лексические, синтаксические, ритмические, сюжетные и композиционные приемы. Во многих случаях традиционные методы легко узнаваемы – например, поэт, использующий "лесенку" в своем стихотворении, сразу же ассоциируется с традицией Маяковского. В других случаях традиция может быть менее очевидна, но любое произведение каким-то образом использует уже существующие художественные методы. Как и любая другая традиция, традиция художественных методов обогащается новыми открытиями, становясь все более сложной и многогранной.

В некотором смысле стиль синтезирует все описанные ранее возможности. Он формируется из образно-тематического, жанрового и прочих единств. Здесь можно говорить о традициях авторов (как, например, о пушкинской или некрасовской) или о традициях определенных направлений и эпох (например, о традициях античности в культуре классицизма, о романтической традиции в современной поэзии и так далее).

Обычно, большой художник объединяет в себе огромное количество разнообразных традиций, чтобы создать уникальный и сбалансированный мир своих произведений. Стоит отметить, что настоящая инновация связана именно с тем, как создается оригинальный мир. Именно поэтому писателям нужны новые способы выражения. Просто "узнаваемый метод" — это не инновация. Например, если добавить после каждого стихотворения какую-то несерьезную, но запоминающуюся фразу, например, "почему у луны отвалились уши", это сделает стихи узнаваемыми, станет "знаковым" для автора, но это не относится к настоящей инновации.

Что такое новаторство в литературе сообщение

В литературном процессе традиции и новаторство представляют собой две взаимосвязанные стороны. Традиции — это передаваемый следующим эпохам и поколениям опыт, закрепленный в лучших произведениях фольклора и литературы. Новаторство, с другой стороны, представляет собой обновление и обогащение литературы новыми достижениями и открытиями. В своем взаимодействии традиции и новаторство формируют диалектику развития литературы и искусства.

Творческие поиски подлинных талантов всегда опираются на художественный опыт предшественников, а также на национальные художественные традиции. Литература каждого народа содержит в себе устойчивые национально своеобразные черты художественного мышления, которые передаются новым поколениям и получают развитие в их творчестве. Новая эпоха ставит перед писателем новые задачи, требующие новых художественных открытий, которые возможны только в процессе развития традиций.

Отношение писателя к традициям определяет его место в литературном движении своего времени. Развитие традиций для писателя является сознательным и целенаправленным процессом, который отражается не только в его творчестве, но и в программных заявлениях, манифестах и критических выступлениях.

В переломные моменты развития литературы (как правило, связанные с глубокими переменами в жизни), когда

в ней происходят значительные изменения, которые готовились в течение многих десятилетий, проблемы творчества и т.п. становятся особенно актуальными, привлекают всеобщий интерес писателей (а иногда и читателей), вызывают напряженные дискуссии, привлекают внимание эстетической мысли и порождают более или менее завершенные литературно-эстетические теории, которые вносят новый взгляд на весь предшествующий опыт искусства. Такова была, например, эпоха 50—60-х годов.

В XIX веке новые достижения в литературе и искусстве сопровождали подъем общественного движения и общественной мысли, а также расцвет публицистики, литературной критики и эстетики. А.С. Душкин и Н.В. Гоголь оказали значительное влияние на литературу, а В.Г. Белинский оказал значительный вклад в критику и эстетику.

Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев провели всесторонний анализ русской литературы "гоголевского периода" и создали целостную материалистическую систему эстетических взглядов и принципов, которая сыграла важную роль в развитии русского и мирового критического реализма. Особенно это видно в движении литературы народов до революции в России.

В Украине, Грузии, Армении, Азербайджане и других регионах проходившей русской революции однопартийцы и последователи революционных демократов приняли на вооружение их борьбу за реализм. Например, украинская литература во второй половине и особенно в последней трети XIX века развивалась в тесной связи с русской литературой. Эту связь нужно тщательно изучать. И.Я.

Франко осознал это полностью, рассматривая проблему национальных литературных традиций и новаторских тенденций в соотношении с идеями Т.Г. Шевченко, соратника русских революционных демократов.

Русские революционные демократы ввели проблемы Шевченко в круг научных проблем критики и литературоведения. Проблемы к его теоретическому осмыслению призывал В.Г. Белинский, подчеркивая, что в русской литературе есть живая историческая связь, новое выходит из старого, и ничто не является случайным.

Новая теоретическая концепция Теории и Наследия базируется на учении Ленина о культурном наследии и, более широко, на учении Маркса, Энгельса и Ленина о культуре. Даже до Октябрьской революции Ленин отмечал, что в каждой национальной культуре есть элементы демократической и социалистической культуры, поскольку в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, чьи условия жизни неизбежно порождают идеологию демократии и социализма (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 24, с. 120—121).

Основываясь на таком понимании социальной сущности национальной культуры, он подчеркивал, что мы берем из каждой национальной культуры только ее демократические и социалистические элементы, ставя лозунг "интернациональной культуры демократизма и всемирного рабочего движения" (там же, с. 121). В своих статьях о Л. Н. Толстом Ленин демонстрировал, как нужно выделять в традициях то, что подлежит наследованию и развитию, и то, что следует отвергнуть. Он также подчеркивал, что научная дифференциация и отбор традиций возможны только с позиций марксизма, которое является передовым мировоззрением. Процесс формирования марксистско-ленинской концепции Т. и н. завершился в процессе решения задач строительства нового, социалистического общества.

Проблема отношений между новым и старым в литературе и искусстве стала особенно острой сразу после революции. Многим казалось, что новое искусство может возникнуть только на развалинах старого, который необходимо уничтожить с такой же решительностью и бескомпромиссностью, с какой революция разрушила капиталистический строй. Футуристы (см. Футуризм) и пролеткультовцы (см. Пролеткульт) настойчиво требовали неограниченной свободы действия именно в этом направлении.

Однако Коммунистическая партия подходила к проблеме культурного наследия с научной точки зрения: "Нам не удастся построить пролетарскую культуру без четкого понимания того, что только точное знание культуры, созданной развитием человечества, и её переработка могут служить основой для пролетарской культуры. Пролетарская культура должна быть естественным результатом использования всех знаний, накопленных человечеством в условиях капиталистического, помещичьего и чиновничьего обществ". (Ленин В. И., там же, т. 41, с. 304—305).

Марксистский критерий критического переосмысления культурных традиций заключался в следующем: «Не создание новой пролетарской культуры, а развитие лучших образцов, традиций, результатов существующей культуры с точки зрения мировоззрения марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры» (там же, с. 462). Применительно к проблеме Т. и н. эта основополагающая формула была конкретизирована в беседе Ленина с Кларой Цеткин: «Красивое нужно сохранить, взять его как образец, исходить из него даже если оно „старое“»; нельзя «отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него, как от исходного пункта для дальнейшего развития, только на том основании, что оно „старо“» (Ленин В. И., О литературе и искусстве, 1969, с. 663).

Ленин видел в художественном наследии, в традициях литературы и искусства исходную точку для «действительно нового, великого коммунистического искусства, которое создаст форму соответственно своему содержанию» (там же, с. 666). Эти положения нашли практическое отражение в творчестве и высказываниях М. Горького, А. В. Луначарского и других деятелей советской литературы, литературной критики и литературоведения. Истинность марксистско-ленинской концепции Т. и н. подтверждена более чем 50-летней историей советской литературы, которая наследует и развивает лучшие традиции русской классической и мировой художественной культуры: «В искусстве социалистического реализма, основанном на принципах народности и партийности, смелое новаторство в художественном изображении жизни сочетается с использованием и развитием всех прогрессивных традиций мировой культуры» (Программа КПСС, 1971, с. 131). Новаторство советской литературы наиболее полно выражается в ее творческом методе — социалистическом реализме.

Каждый следующий шаг в развитии мировой литературы заключается в расширении и углублении картины мира, создаваемой литературой. Искусство социалистического реализма является наиболее полным и мощным выражением художественного прогресса, расширяя картину мира и вводя в нее коммунизм как перспективу и героическую повседневность созидательного движения к великой цели, показывая жизнь в историческом революционном развитии. Социалистический реализм является великим эстетическим открытием, так как отражает новую всемирно-историческую эпоху и делает это таким образом, что недоступно другим творческим методам. Определенная тенденция движения жизни раскрывается в нем как процесс сознательного планомерного совершенствования общественных отношений и преобразования самого человека в духе коммунистических идеалов. Новое идеологическо-художественное решение проблемы положит героя в литературе социалистического реализма существенно

Увеличение осознанной активности искусства в процессе формирования личности, в развитии духовного мира человека. Уникальность социалистического реализма и его значимость в мировой литературном процессе необходимо понимать через его связь с традициями критического реализма.

Национальные традиции всегда имеют свои особенности, но они не разрывают связь между национальным и общечеловеческим. Все лучшее в национальных традициях становится общечеловеческим.

Следует рассматривать историю каждой национальной литературы как процесс обогащения национального художественного опыта новыми открытиями и достижениями, которые вносятся нацией в жизнь человечества. Традиции имеют активный эстетический потенциал: они всегда являются отправной точкой для нового развития и оказывают глубокое влияние на литературный процесс. Поэтому важно различать в национальных традициях прогрессивные и консервативные, плодотворные и неплодотворные. Понимание передовых и плодотворных традиций в истории каждой национальной литературы и искусства постоянно сопровождается преодолением традиций, способных замедлить движение вперед.

Когда общие принципы творчества претерпевают глубокие изменения, идут новации в способах и средствах освоения мира в искусстве. Это всегда проявляется в индивидуальных достижениях и открытиях. Роль по-настоящему талантливой индивидуальности в литературном процессе определяется этим.

Л. Н. Толстой считается новатором в способах художественного понимания "диалектики души". В своем творчестве он демонстрирует, что художественное новаторство не сводится к изображению нового материала, но требует глубокого и оригинального художественного воплощения и обобщения этого материала. В. И. Ленин отмечал, что произведения Л. Н. Толстого занимают одно из первых мест в мировой художественной литературе и его освещение эпохи подготовки революции стало шагом вперед в художественном развитии человечества" (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 20, с. 19).

Изменение художественной формы всегда неразрывно связано с инновациями в содержании. Например, изменение русского стиха, произведенное В. В. Маяковским, было необходимым следствием новизны реальности, которая стала объектом современной поэзии. Также это объясняет инновационность творчества М. Горького. Формальные "новшества" сами по себе не могут быть приписаны к инновациям.

Модернисты неправомерно требуют включать в искусство новые течения, утверждая, что произведения их представителей не отражают реальные изменения, произошедшие за последние пятьдесят лет. В действительности модернизм сам порождает эти противоречивые изменения, поэтому чисто формальные иски ослабляют или разрушают возможности литературы, их можно считать псевдоинновациями, подобно эпигонству простого копирования традиций.

Указанные источники содержат ценные материалы от известных литераторов и критиков, которые высказывают свои взгляды на традиции и новаторство в литературе. Среди них есть работы Ленина, Цеткина, Белинского, Чернышевского, Луначарского, Тимофеева, Рюрикова, Фадеева, Зелинского, Эльсберга, Ауэзова, Машинского, Ершова, Бояджиева, Пархоменко, а также материалы всесоюзной конференции и публикации в зарубежных изданиях.

Одним из наиболее серьезных вопросов было противостояние между инновациями и традицией. В период рождения новых экономических и политических формаций в начале XX века борьба между "новым" и "старым" в русской литературе имела сложный и противоречивый характер. Различные явления играли как положительную, так и отрицательную роль, то в разной мере проявляли и то и другое, то уходили на второстепенные пути литературного и жизненного процесса (в то время как объективно оказывались на стороне консервативных сил, замедляющих развитие общества и литературы в основном направлении). В любом случае, участники литературного процесса — писатели и их произведения — были реальными факторами духовной жизни народа, отражателями его интересов в самых различных масштабах.

Великий богатства и многообразие русской литературы начала прошлого века однозначно подтверждают эту мысль. За каждым хоть сколько-нибудь известным литературным именем стоит чёткая позиция, носитель которой занимает определённое место в существующей системе координат – системе, неустойчивой и изменчивой, подобно самой жизни, но в каждом своём импульсивном изменении подчиненной глубинной логике. Все литературные явления того времени, напрямую или косвенно, отражали онтологические интересы какой-либо политической силы, претендующей на право дальнейшего изменения жизни в России. Поэтому все они были подлинными, и каждое из этих явлений оставило свой след в литературе и в истории литературы. Поэтому сейчас так огромен интерес к этому периоду русской литературы.

Сегодня, спустя столетие, ситуация так изменилась сущностно, что, проводя параллели между нынешним временем и той эпохой, следует быть осторожным, чтобы не упасть в невольную профанацию этой темы – противоборства новаторства и традиции.

Во-первых, употребляя эти термины, зачастую приходится заключить их в кавычки. На стыке прошлого и настоящего термины "новаторство" и "традиция" в значительной степени стали инструментами идеологической борьбы, порой далёкой от живого и непредсказуемого литературного творчества. Можно сказать, что это произошло по объективным причинам, но нельзя отрицать тот факт, что сегодняшняя эпоха не в состоянии проявить многообразия ярких и великих талантов, подобного тому, что было в начале XX века (речь идёт не только о Серебряном веке, но и о всей литературе того периода в целом)…

Для того чтобы преодолеть данную, к сожалению, преобладающую тенденцию, необходимо в первую очередь уделить большее внимание литературному процессу в его естественном движении и развитии. Отказ от «премиальных» ориентиров, интерес к новым талантливым авторам, поиск и утверждение новых, живых значений на основе реальности и т.д. А также честная, профессиональная, объективная и корректная критика. Может быть, все это звучит банально, но в жизни в целом мало что принципиально ново…

Художник: В. Кандинский.

О языке художественной литературы

Вторая часть. Выражение "языковое новаторство" в данном исследовании имеет общий смысл. Быть языковым новатором означает сознательно и намеренно использовать в речи такие средства языка, которые не существуют в данной языковой традиции, в условиях общения через язык, и, следовательно, которые являются новыми и неизведанными.

Практическое проявление новаторства в языке разнообразно. Однако для начала необходимо отметить различие между языковым новаторством и стилистическим новаторством. Последнее наблюдается в тех случаях, когда речь идет об обновлении используемых языковых средств, привязанных к нормам определенного стиля речи, независимо от их внутренней организации.

В данном случае изменяется не сам язык, а лишь стиль его использования, то есть известный языковой нормы. В черновой заметке 1827 года Пушкин писал о французах, которые удивляются смелости Расина, использующего слово "pave" — "помост". И Делиль гордится тем, что употребил слово "vache" — "корова".

Пушкин считал жалкой участью поэтов (какого бы достоинствва они, впрочем, ни были), если они вынуждены славиться подобными победами над предрассудками вкуса! Стилистическое новаторство представляет собой акт борьбы против того, что оценивается как предрассудок вкуса. Слово, запрещенное традицией для использования в литературном стиле речи, вводится в литературную речь вопреки господствующему вкусу и в результате приобретает литературное значение.

Таким образом, осуществляется реформа литературного стиля речи. Роль, сыгравшая Пушкину в судьбе русской литературно-художественной речи, — хороший пример стилистического новаторства, практически успешного и исторически оправданного. После Пушкина выбор слов и форм для поэтического использования перестал зависеть от твердых жанровых признаков произведения, и значительно расширилась сама возможность такого выбора, так как права литературности получили средства обиходной и народной русской речи. Однако, несмотря на сказанное, в произведениях Пушкина не встретим ни одного нового русского слова, ни одной небывалой русской формы. Само языковое новаторство Пушкину не было присуще.

Создание новых языковых средств, которые не входят в общепринятый набор языкового выражения, следует называть языковым новаторством. Такое новаторство может иметь различные мотивы.

В литературе особым стимулом для языкового новаторства может быть особый тип стилистического изменения, например, обновление поэтического словаря за счет использования запрещенных слов или создание собственных несуществующих слов. Таким образом, стилистическое и языковое новаторство могут как проявляться вместе, так и существовать независимо друг от друга. Новаторство в стиле может породить языковые новации, как это произошло у Маяковского, но также может обойтись и без них, как в случае с Пушкиным. С другой стороны, языковое новаторство может быть вызвано не стилистическими, а другими мотивами, как это было у Хлебникова.

Значение слова НОВАТОРСТВО в Словаре литературоведческих терминов

Отказ от устоявшихся методов или их радикальное изменение, проявляющееся в обновлении содержания (идей, тематики, проблематики) и формы (образной системы, изобразительных средств) произведения; открытие нового пути в литературе. Развитие литературы происходит взаимодействии с новаторством и традицией.

Источник: Словарь литературоведческих терминов. 2012

Понятие о традициях и новаторстве в литературе

Важную функцию в осмыслении художественного произведения играют такие концепции, как традиции и инновации в литературе.

Традиции в литературе означают сохранение литературного процесса в исторической перспективе, передачу культурного и художественного опыта прошлого, и их творческое преобразование в истории литературы. В течение длительного развития художественной литературы некоторые темы, мотивы, идеи, образы и средства выражения становятся традиционными. Например, для русской литературы XIX века темами, прочно вошедшими в традицию, являются "маленький" и "лишний" человек.

Традиции представляют собой наличие прошлого в настоящем и неразрывно связаны с инновациями.

Переосмысление в литературе означает внедрение новых идей, открытие неизведанных путей, способствующих изменению литературных конвенций. Однако не всякое новшество в литературе может быть названо переосмыслением. Переосмысление — это значительная трансформация искусства, она требует выдающегося таланта и глубокого понимания потребностей времени.

К примеру, исключительно новаторским было обращение представителей сентиментализма к личной жизни людей, к миру их эмоций. Величайшие авторы всемирной литературы, такие как Гомер, Данте, Шекспир, Сервантес, Пушкин, Шевченко, выступали в качестве новаторов. Они смогли увидеть окружающую реальность по-новому, проанализировать происходящие в ней процессы и открыть для читателей новые жанры, темы, образы и средства художественной выразительности. Важное мировое значение, которое приобрела русская литература во второй половине ХIХ века, связано в первую очередь с новаторской деятельностью Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. В начале ХХ века в русской литературе новатором выступил Максим Горький.

Невозможно представить себе новаторство без уважения к традициям. То, что начинается как новаторское в литературе и находит свое признание у читателей, со временем становится частью традиции, поскольку его наследуют будущие поколения сознательно или неосознанно. Сочетание традиции и новаторства является важным условием для продуктивного творчества художника.

Таким образом, в литературе традиции и новаторство составляют взаимосвязанные понятия, описывающие континуитет и обновление в истории литературного процесса.

">