Казаки 16 века выделялись своей независимостью и военной организацией. Они образовывали самостоятельные общины, которые основывались на принципах самоуправления и коллективной ответственности. Главным занятием казаков было скотоводство и земледелие, однако они также активно участвовали в военных действиях, борясь за защиту своих территорий от нападений как внутренних, так и внешних врагов.

Образ жизни казаков был разнообразен и жесток, что формировало их уникальную культуру и традиции. Они стремились к свободе и равенству, что проявлялось в их социальной структуре. Казаки строили крепости и запорожские сечи, что позволяло им успешно противостоять вооружённым конфликтам с частью окружающего населения и соседними державами. Все эти аспекты составляют неповторимый исторический контекст казачества в 16 веке.

Казаки: история, культура, традиции и особенности народа

У казаков есть своя уникальная история, культура, традиции и особенности, которые делают их особыми. Они символизируют мужество, смелость и независимость. Высокая духовность и патриотизм позволили казакам преодолеть много трудностей на протяжении многих лет.

Их история насчитывает более четырех веков, они были важными защитниками на Южной Руси, защищая народ и территории. Благодаря своему непоколебимому характеру, казаки стали основными защитниками русской границы и внесли свой вклад в создание Российской империи.

У казахов обширная и неповторимая культура. Собственная музыка, танцы, национальные костюмы, кухня и обряды этого народа поражают и вдохновляют людей со всех уголков планеты. Традиции казахов включают веру, обряды и церемонии, передаваемые из поколения в поколение.

Современные казахи сохраняют свою неповторимую жизнь и бережно хранят традиции, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия России.

Коротко о казаках

Казаки представляют собой этническую группу с богатым культурным наследием, возникшую на территории Северного Кавказа в XV-XVI веках. Они известны своими военными традициями, боевым мастерством и также как опытные наемники. Исходно казаки происходили из различных этносов, но со временем стали ярким примером национальной идентичности.

Казачьи общины формировались на основе семейных связей и объединяли людей на добровольной основе. Одной из самых известных казачьих общин, ставшей центром казачьей культуры и традиций, была Донская область. Казаки были известны своими традициями, песнями, танцами и национальной кухней.

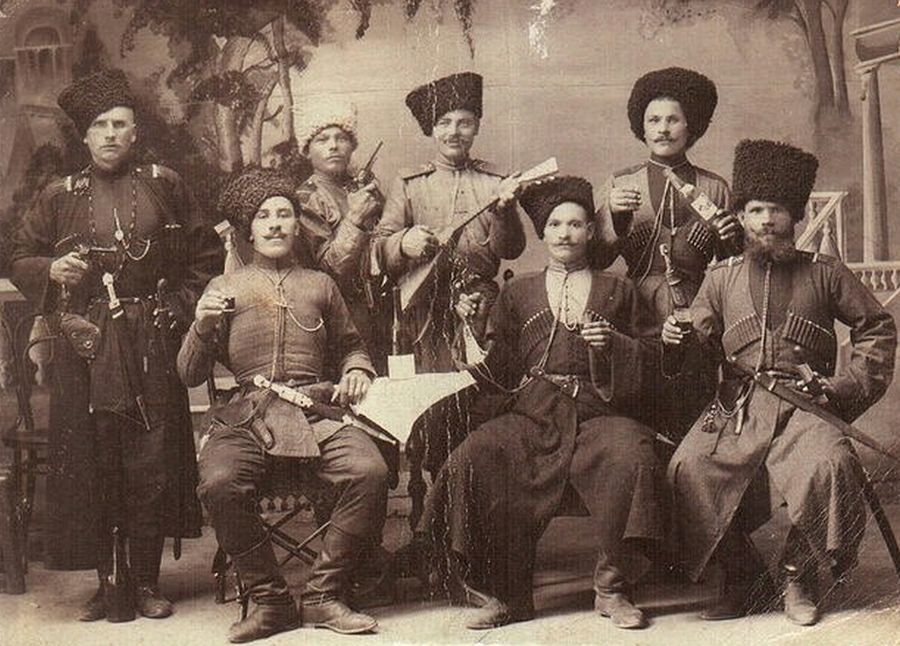

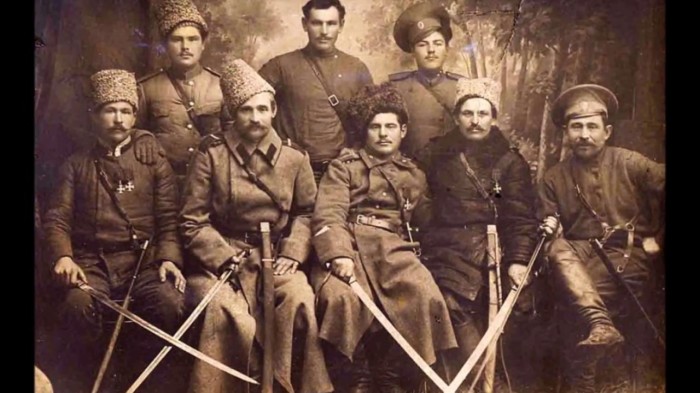

Символы и знаки играли важную роль в казачьей культуре. Казаки уважали свою знаменитую шапку, украшенную пером орла или серебряными знаками. Они также использовали декоративное оружие, такое как шашка, которая стала одним из символов казачьей культуры.

- Константин Ефремович Циолковский, родоначальник космической технологии, является одним из самых известных представителей казачьей культуры.

- Казаки сыграли значительную роль в истории России, включая Отечественную войну 1812 года и революцию 1917 года.

- Несмотря на изменения в территории и власти, казачьи традиции и культура продолжают жить и развиваться в России и за её пределами.

Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы обсудим казачество — один из ключевых аспектов истории России. Казачество представляет собой специфическую форму военно-политической организации, которая имела свои особенности и играла важную роль в истории нашей страны. Давайте разберемся, что такое казачество, как оно возникло, какие у него особенности и какую роль оно сыграло в истории России.

Также мы рассмотрим, какое место занимает казачество в современной России. Готовы начать? Тогда поехали!

Нужна помощь с написанием работы?

Напишем вашу учебную работу за 1 день, стоимость от 100 рублей. Ознакомьтесь с отзывами наших клиентов и узнайте стоимость вашей работы.

Что такое казачество?

Казаки — это уникальное общество, возникшее в России в средние века. Они составляли особую военно-административную касту, которая выполняла различные функции в государстве.

Изначально казаки были свободными людьми, живущими на границе Российского государства и защищавшими его от внешних угроз. Они были отличными всадниками и воинами, и их основной задачей было обеспечение безопасности и защита границы.

Казачество имело специфическую организацию и иерархию. Казаки были разделены на различные войска и атаманства, которые были подчинены центральным властям. У казачьих войск были свои особенности в организации, такие как выбор атамана, собственные законы и обычаи.

Существовали уникальные черты казачества в их повседневной жизни. Казаки славились своей независимостью и свободой, а также обладали своими собственными традициями, обычаями и культурой, которые отличались от прочих общественных слоев в России.

Важно подчеркнуть, что казачество не являлось привилегированной группой. У них не было особых привилегий или юридического статуса, но у них были свои обязанности и ответственности перед государством.

Как жили донские казаки, почему казачки могли запросто развестись с мужем, а их дети с трех лет садились на лошадь

История донских казаков уникальна и велика. Донское казачество издревле славилось своими боевыми навыками. Они участвовали в многочисленных войнах и походах, защищая границы России и участвуя в завоевании новых земель. Даже на своей родине, на Дону, казаки не знали покоя, всегда охраняя южные границы страны. Их уникальный образ жизни был сформирован веками постоянных сражений и войн.

Демократия по-казачьи

Донское казачье войско было признано наиболее многочисленным среди всех казачьих объединений в Российской империи. Начиная с года 1570, когда они получили Царскую грамоту от Ивана Грозного, донские казаки заняли первое место среди всех других казачьих войск. Они участвовали во всех важнейших битвах наряду с царской армией.

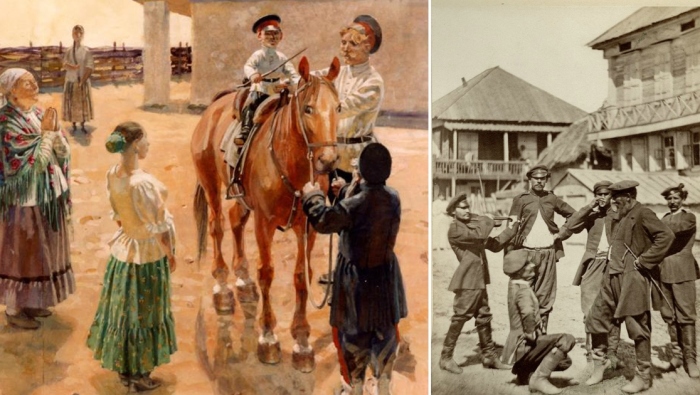

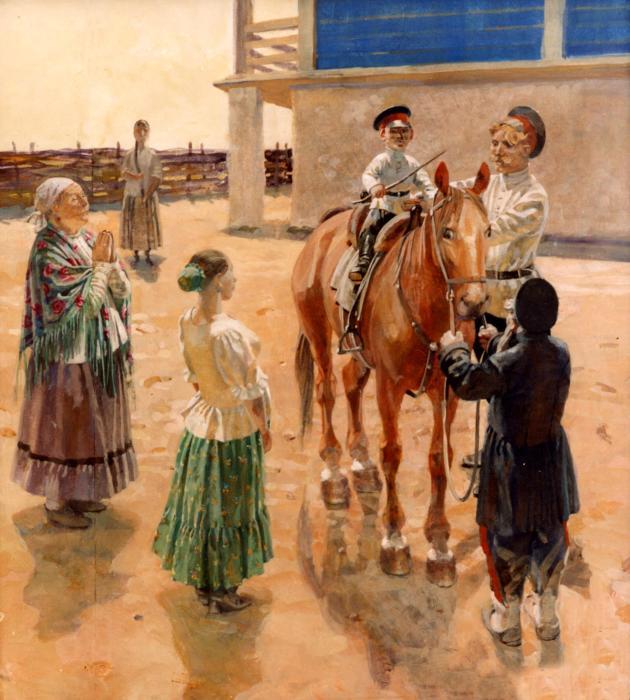

Даже для маленького ребенка важно правильно удерживать себя в седле – это вопрос чести.

Фото: static.biblioclub.ru

До подавления восстания в Булавинского в 1708 году, когда территория вольных казаков была включена в состав Российской империи, этот народ был абсолютно независим от политики внешнего мира. Однако, окруженные воинственно настроенными крымскими татарами, нагайцами, калмыками после распада Золотой Орды, донские казаки вынужденно находились в постоянной боевой готовности. Такая напряженность требовала высокой ответственности и четко работающей системы внутреннего подчинения.

Сергей Васильковский. В казачьей деревне.

Образ жизни донского казачества определялся Войсковым Кругом, где большинство голосов решало, кто будет главным атаманом, атаманом станиц и городков. Этот демократический подход к выбору лидеров сильно отличался от устоявшихся традиций. Изоляция казачьего Дона от центра управления Россией избавила казаков от крепостной зависимости, которая существовала в то время. Даже после того, как Петр 1 отменил выборный статус казачьих атаманов и ввел обязательную службу в царской армии, донские казаки настойчиво защищали свои свободы перед имперскими властями, стремясь сохранить свои привилегии. Донское казачество было освобождено от уплаты налогов и имело право на торговлю без пошлин на войсковых территориях.

Порядки в казачьей семье

В период с 16 по 17 век все наиболее существенные моменты в жизни донских казаков решались на общественном собрании, называемом Круг. Мужчина, высказавший обещание перед собравшимися, обязывался его выполнить. Со временем Круг начал утверждать брачные союзы. Публично жених и невеста обменивались обещаниями, и с согласия общества зарождалась новая семья.

Тот, кто страшится пуль, не достоин быть казаком.

У казаков были свои традиции, запрещавшие брак с родственницей ближе седьмого колена, а также создание семьи с детьми крестных. Согласно православной традиции, кум и кум на Дону считались близкими родственниками. Также существовало негласное правило, согласно которому жених должен был быть старше невесты. Казаков не выдавали замуж насильно.

Когда молодой мужчина находил невесту, он приходил с отцом, и дальнейшие события зависели от невесты. Она могла согласиться на брак или же отказать. В случае неудачного брака, жена имела право на поддержку от казачьего Круга в разводе, что отличалось от традиционных русских семей.

Особенным было отношение к старикам в казачьем обществе. Пожилой человек пользовался уважением и почетом среди казаков. Его ценили как хранителя традиций и семейной истории. Невнимание к старшим людям считалось серьезным проступком. У старших казаков было неприемлемо сидеть (если нет разрешения), конфликтовать или появляться недостаточно одетыми.

Воспитание настоящего казака

В казачьих городках с детства готовили мальчиков к военному делу. Посвящение в казаки проходило на протяжении нескольких этапов, начиная с самого раннего возраста. В первый год жизни малышу стригли казачий чуб, а старший казак в семье мог подарить ему первое оружие. К 3 годам казачка приучали к верховой езде и обучали всем тонкостям рукопашного боя.

Уважение к старшим было неизменной частью казачьей культуры. Фото: i.pinimg.com

Процесс обучения мальчиков был серьезным и строгим, они постоянно проходили различные испытания. Спустя 5 лет отцы забирали своих сыновей в казачьи полки, где их ждала служба вместе с сотнями других мальчиков, которых часто увозили с собой даже на войну. Когда казачок достигал 7-летнего возраста, он начинал обучение стрельбе, а позднее и мастерству владения шашкой. Начальные навыки дети приобретали, тренируясь с клинком на водной струе. Затем они отрабатывали свою силу удара на лозе, и уже имея определенное мастерство, начинали упражняться в седле.

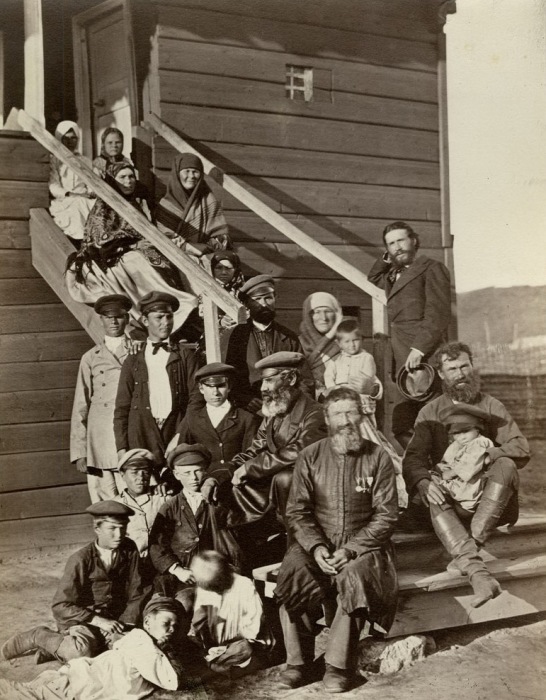

Семья донских казаков, 1875 год. / Фото: old.togdazine.ru

В доме донских казаков, живших в 1875 году, мальчишки уже с пяти лет не только обучались военному делу, но и помогали в поле, пасли скот и управляли волами на пахоте. Им оставалось совсем немного времени на детские развлечения, но даже игры были либо обучающими, либо связанными с военным искусством — ведь казаки были рождены для того, чтобы воевать. В подростковом возрасте они изучали военную стратегию, строили модели битв и анализировали тактику противника. Организовывались даже бои между группами детей, в результате которых победители захватывали знамя "противника".

Перед военным походом находился казак.

Молодежь в возрасте 17-19 лет окончательно принимали в ряды казаков. Они проходили полноценное военное обучение в специальных военных лагерях, после чего демонстрировали свои навыки на публичных соревнованиях. Девушки-казачки участвовали в переправе через реку верхом на лошадях, сражались друг с другом, стреляли по целям и рубили препятствия шашкой. На соревнования съезжались целые станицы. Это было важным событием того времени.

Какими были донские женщины

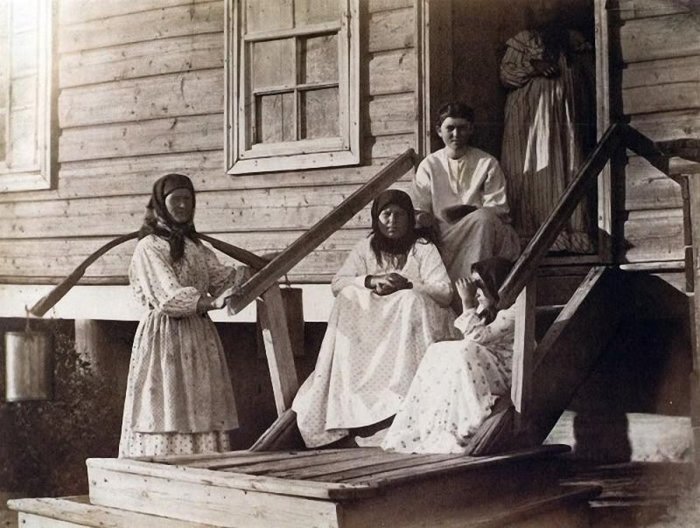

Донские казачки в XIX веке. Фото Ивана Болдырева.В условиях опасной приграничной жизни сформировался не только воин-казак, но и особый тип женщины – казачки. По истории, казаками были освоены просторы земель Дона, Терека и Кубани. Однако, поскольку мужчины чаще всего находились в военных походах, значительная часть обязанностей лежала на плечах казачек. Женщинам приходилось ухаживать за скотом, собирать урожай, выращивать сады, готовить зимние запасы, заботиться о стариках и детях, шить одежду для семьи, ткать, вязать, лечить и даже заниматься торговлей.

История казачек отмечает такие добродетели, как смелость и неугомонный дух, тогда как образ казачки ассоциируется с непокорным характером, преданностью семье, верностью в браке, усердием в воспитании детей и заботливостью в хозяйстве. Девочек начинали учить труду с самого раннего возраста. В четыре года казачки заботились о саду и кормили домашнюю птицу, а с пяти начинали шить, вязать и вышивать. В семилетнем возрасте девочки отвечали за чистоту на подворье, ухаживали за огородом, учились готовить и присматривали за младшими детьми.

Женщины в казачьей семье играли важную роль. Во время нападения врагов они занимались защитой детей и скота, помогали мужчинам с оружием, укрепляли оборону, тушили пожары и спасали раненых. И если защитников не хватало, женщины вооружались саблями и защищали свои дома. В 1641 году 800 казачек сражались рядом с мужчинами за крепость от турецких войск, проявив невиданное мужество. Это подвиг стал известен в истории как "Азовское стояние".

Нравится наш сайт? Тогда поддержите нас, нажав:

ВОЛЬНОЕ КАЗАЧЕСТВО – XV XVI, XVII ВЕК

Вольное казачество — это не просто гордые слова или поэтический образ. Говоря о происхождении казаков, без этой формулировки не обойтись. Если первые упоминания слова "казак" можно найти в хрониках XIV века или даже раньше, то эти упоминания свидетельствуют о группах вольнонаемной стражи, которую держали пограничные города, княжества или колонии, которые граничили с Диким полем (например, Крымская торговая колония генуэзцев в 1475 году держала на своей службе казаков — но это были татары по происхождению). "Казак" — это по тюркски "свободный, независимый, неподданный человек". Но это говорит не только о свободе, но и о историческом сообществе независимых людей в степях восточной Европы, потомки которых сейчас называют себя казаками.

Конец XV века ознаменовался надежными документальными свидетельствами о самостоятельных казачьих объединениях. Это было время упадка монголо-татарского государства, которое простирались от Днестра до Хуанхэ, в результате культурного застоя и политической "замятни". На Диком поле наступило время свободы, однако она приходила не без борьбы.

В XIX веке левый берег казачьего Дона привычно назывался "ногайским", а правый — "крымским", в честь контролировавших их татар. Также было и с казачьим Днепром.

Таким образом, свободные казачьи сообщества в Диком поле, которые окончательно объединились в "Войска" к XVII веку, существовали в условиях враждебного окружения. Слабели татары, но появился новый противник — Османская империя.

В Крыму турки разрушили генуэзские поселения, поработили татар, пролили кровь на Балканах, опустошили Венгрию и Польшу, исламизировали Кавказ. Их атаки становились все сильнее. Европа была слабой и разобщенной, и еще не решалась противостоять расширению Османской империи в Средиземноморье, хотя этот процесс уже приобретал катастрофические масштабы. Сильнее всего стало дружить с могущественным – итальянские государства, несмотря на запреты римских пап, охотно предлагали Стамбулу продукцию своих оружейных мастеров: продавали пушки и холодное оружие, тем самым вооружая потенциального врага.

Такова была ситуация в регионе в конце XV — начале XVI веков. Кем являлись казаки в тот период времени? Какова была их вера и культура, кто они были по происхождению? — На некоторые из этих вопросов сейчас нельзя дать доказательный и окончательный ответ. Но в науке есть определенные знания.

Культура казачества в те времена представляла собой уникальное сочетание элементов кочевого и оседлого образа жизни, а также технологий. Следовательно, можно утверждать, что казачьи общины не имели татарских корней: потому что у кочевников совершенно отсутствовали навыки мореплавания и рыбной ловли, в то время как казаки отважно покоряли водные пути великих степных рек и не боялись выходить в море.

Первые вылазки казаков были морскими Однако седло, аркан, лук с стрелами были неотъемлемой частью жизни казака. Казаки не занимались земледелием – в тех условиях это было непрактично; однако среди них было распространено мнение, что пахать землю – это занятие для рыцарей. Охота, рыбалка, военные походы и частичное скотоводство были типичными занятиями казаков.

Они не были полностью кочевыми – они тесно связаны с реками, по которым они и названы. Интересно, что у казаков были особые имена для рек: Дон Иванович, Днепр Словутич, Терек Горынович Такое наименование рек является уникальным и не характерно для других восточнославянских традиций.

Источник казаков может быть собственным и относящимся к их изначальному народу — хотя до сих пор этот факт не был ни подтвержден, ни опровергнут наукой; исследования археологов в данном направлении все еще продолжаются. Общим языком казаков был как славянский, так и татарский (до XIX века он продолжал использоваться в повседневной жизни).

Организация общественной жизни у казаков традиционно была демократической: все важные решения принимались Кругом, главой которого был избираемый атаман. Учитывая, что в XVII веке как донцы, так и запорожцы, и терцы с уральцами были православными, можно сделать вывод, что Православие было прочно укоренено в казачьей среде еще на более ранних этапах их истории.

Однако именно закреплялось — потому что в это тревожное время они принимали в свои ряды тех, кто приходил с такими намерениями, независимо от их происхождения. Постоянная угроза нападений со стороны татар, экономическая нестабильность, большие потери от боев и болезней не позволяли казакам обойтись без этого — демографическое восполнение требовало иметь хотя бы какие-то "тылы", защищенные от вторжений.

Такой защиты у казаков не было. Зато у них было что-то другое: внутренняя свобода, мужество и духовная сила. Эти качества объединили всех пришедших в единое Православное племя. Они преодолели все трудности и опасности своего времени.

Интересно рассматривать, каково было бы будущее казачества, если бы оно не получало поддержки от храбрых и свободолюбивых людей со стороны. Ответ на этот вопрос может раскрыть судьбы многих этносов, которые сохранились благодаря отступлению в горы Кавказа от натиска врагов: казачество могло бы стать народностью, не имеющей большого влияния. В таком случае оно не смогло бы сыграть свою роль в истории.

Единственные, кто без устали противостоял нарастающей агрессии Османской империи турок в Средиземноморье с XV века, — это Мальтийский рыцарский орден и вольные казачьи братства. Султаны провозгласили Черное море внутренним владением своей империи, но казаки, не огорчаясь неравенством сил, бесстрашно боролись за "Божьи пути", открытые для всех. Каждый год их быстрые парусно-гребные суда — струги и "чайки" — каждое из которых вмещало от 40 до 60 бойцов, выходили на море по Днепру и Дону. Казаки блокировали боевые корабли османов в открытом море, штурмовали города Турции и Крымского ханства, высаживались в окрестностях Стамбула, пугая султанский гарем орудийным громом.

Освобожденных от порабощения христиан — всех — они отпускали на свободу, давая им часть добычи для дороги (в этом они превосходили мальтийцев: они отпускали только католиков). Их военный труд был тяжелым и ужасным, а потери – значительными.

По словам специалистов того времени, при безветрии было достаточно одной «чайки» для блокады крупного вражеского корабля; но при свежем ветре мощный парусник мог справиться с десятком таких судов. А когда приходило время абордажа, практически всегда побеждали казаки. (Турецкий хронист Мустафа Найма писал о них: "Можно смело сказать, что в мире не найдется людей более смелых, которые менее заботились бы о жизни, менее боялись бы смерти; опытные в морском деле люди рассказывают, что эта голь своей ловкостью и отвагой в морских битвах страшнее всякого врага").

Часть экипажа взбиралась на высокий вражеский борт; другие поддерживали их огнем, а третьи удерживали струги борт-о-борт с турками. — Однако артиллерийская дуэль и морские маневры заканчивались по-разному: и часто приходилось отважным прыгать в воду с разбитых лодок и плыть километрами, уходя от преследователей, опираясь на звезды и очертания берегов, скрываясь в прибрежных скалах и камышах. В случае пленения их ждали галерные цепи (были случаи захвата турецких галер казаками и увода их в Италию или домой) — а часто пытки и казнь на площади Стамбула. В XVII веке донские казаки писали московскому царю о трудностях своей "боевой работы": "Дворянин Ждан Кондырев не сможет пойти с нами на море, потому что он живет в роскоши при твоем величестве, он нежный человек и не может вынести наших нужд, морских походов и пешей службы. Мы часто сталкиваемся с сильными бурями, наши суда разносит по морю, и тогда мы не видим друг друга; многие из наших кораблей разбиваются на берегу, и мы остаемся без воды на много дней. Когда мы раньше ходили в крымские поселения, мы иногда бежали на веслах от гавани к гавани день и ночь, а Ждан не смог бы вынести такую службу".

В те времена жил вольный казак, который предпочитал сохранять свою свободу. Он не стремился использовать свою свободу за счет других, а наоборот, помогал освободить плененных, поддерживал обездоленных и защищал безоружных – это говорит о многом.

Это была эпоха истинного народного героизма. Но затем технический прогресс постепенно уничтожил преимущества кочевых народов. Турция не смогла выдержать гонку вооружений и войны на всех фронтах, и начала отступать… Казачество тоже не смогло бы остаться независимым – у него не было экономических, территориальных или демографических резервов. Настало время политического объединения с Россией.

История казачества и революция 16 века

Начало: Таким образом, под эпохой царя Ивана "Грозного" следует понимать несколько последовательно правивших царей. До этого времени в Тартарии = России существовала двойная власть — светская и военная. Земля была разделена на различные сектора. Казачьи отряды (войска) стояли на страже половины мира и совершали набеги на различные территории, держа всех в страхе и повиновении.

Существовала единая держава и общий центр в группе городов Новгорода, Ярославля, Суздаля, Ростова, Владимира и т.д. Всё шло по обычной схеме, Рюриковичи ездили в Орду, получали ярлык и управляли экономикой, транспортом, крестьянами и т.д. Однако один из царей Грозных, Иван, получив право на великое княжение, впервые не отправился в Орду для получения ярлыка и решил править однолично.

В период подросткового возраста, когда ему было около 10 лет, власть в стране оказалась в руках Захарьиных во время царствования Ивана Ивановича. Избранная Рада была уничтожена, что стало резким поворотом. Захарьины получили всю полноту власти при царе Иване и начали устанавливать террор в стране, благодаря чему эпоха "Грозного" стала такой известной.

Молодой царь Иван Иванович, при поддержке Захарьиных, начал руководить делами в узком кругу своей родни, игнорируя вековые традиции. Знать возмущалась царем, но еще больше — Захарьиными. Именно в этот период начинается знаменитый террор, который ныне приписывается Ивану IV "Грозному". Этот террор был инициирован Захарьиными, которые начали уничтожать своих противников.

Согласно традиционным представлениям, старая боярская знать, а именно знать русско-казачей Ордынской династии, была сторонником опричнины. Власть рвались захватить новая группировка Захарьиных-Романовых, и началась борьба между старой и новой династиями. Этот конфликт фактически стал началом Великой Смуты в России.

В 1564 году была учреждена опричнина, и одним из главных инициаторов ее стал В.М.Юрьев-Захарьин, вокруг которого собрался руководящий кружок опричнины. Террор времен "Грозного" происходил с 1563 по 1572 годы, то есть в период правления царя Ивана Ивановича, под чьим именем фактически правили Захарьины-Романовы.

Основные этапы террора: создание опричнины в 1564 году, ссылка в Казань в 1565 году, заговор конюшего Федорова-Челяднина, разгром Ярославля в 1569-1570 годах, убийство митрополита Филиппа и архиепископа Германа из Казани, убийство родственника царя Владимира Андреевича, массовые казни бояр в 1568 году. Разгром Ярославля в 1569-1570 годах был высшей точкой опричнины.

Известно, что город был полностью уничтожен, а все его жители были выселены. Это поражение сопровождалось казнью члена царской династии Рюриков — князя Владимира Андреевича Старицкого. События того времени свидетельствуют о начале гражданской войны.

Пересказ этих знаменитых событий таков: Новая группировка Захарьиных-Романовых решила уничтожить старую Русско-казачью Ордынскую династию, которая имела Великий Новгород = Ярославль в качестве старой столицы и оплота. Московские опричные войска Захарьиных уничтожили Новгород = Ярославль и казнили Владимира Андреевича, который мог претендовать на престол от старой Ордынской династии.

После этого началось вооруженное сопротивление "земщины" — врагов Романовых. В дальнейшей "романовской" истории, написанной по заказу потомков Захарьиных, это сопротивление было представлено как "нашествие крымского хана". В 1571 году войска земщины (Казачья Орда) подошли к Москве. Москва была взята и разгромлена. Царь Иван был схвачен и увезен в Ростов.

Недавно, в 1569 году, он просил убежища в Англии, видимо, предвидя такой поворот событий. Таким образом, в это время казаки становятся вверх. Начинается известное "дело московское". Захарьины-Романовы были разгромлены. Главари опричнины были казнены.

Именно в это время действовали знаменитые Малюты Скуратова-Бельского и Василия Грязного.

Они были "казаками ордынцами", уничтожавшими захарьинскую опричнину. После прихода к власти Романовых их объявили "очень плохими". Здесь ярко видно, кто писал окончательную версию русской истории. Это были Захарьины-Романовы и их потомки. Казачья Орда выигрывает.

Предыдущая "захарьинская" опричная Дума разгромлена. Ее лидер Басманов был казнен.

Новая Дума собрала в себе старую ордынскую русскую знать. Сразу после этого английскому послу было сообщено о прекращении секретных переговоров о предоставлении царской семье убежища в Англии. В 1572 году был издан царский указ о запрещении употреблять само название опричнины. После разгрома опричнины царевич Иван был вынужден отречься от престола.

Новым царем становится глава "земщины", член царствующего дома, СИМЕОН. Он принимает царское имя ИВАН. СИМЕОН-ИВАН пытается продолжить Ливонскую=немецкую войну. Кроме того, историки признают, что Ливонский Орден был на самом деле НЕМЕЦКИМ. Силы Руси истощены смутой и террором.

В этой войне СИМЕОН-ИВАН добился лишь нескольких локальных побед. Нападение на Германию было отложено на неопределенное время (и так и не произошло). В это время СИМЕОН-ИВАН был уже очень стар. Возможно, он был сыном царя ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА III "ГРОЗНОГО". Он учредил новую династию, к которой принадлежали цари: ФЕДОР ИВАНОВИЧ, БОРИС ФЕДОРОВИЧ "ГОДУНОВ", ФЕДОР БОРИСОВИЧ.

Правление СИМЕОНА-ИВАНА было мирным, без внутренних потрясений. Он попытался перенести столицу в Ярославль, но умер, не успев осуществить свои планы, и Москва осталась столицей после его смерти. В течение всего правления Ивана Грозного основной целью внешней политики страны была борьба с казаками и властью Орды за новый порядок передачи престола.

Все началось с того, что власть в России, Орде, и Тартарии была захвачена "жидовствующими", из-за чего Иван отказался платить налоги. Это привело к началу революции, опричнины XVI века, которая разделила центр Великой "Монгольской" империи на две части: опричнину и земщину. Опричнина была предназначена для Московитов, "жидовствующих", а земщина — для других народов.

В Библии рассказывается о ярких и поразительных событиях в Белой или Московской Руси в XV-XVI веках. Столицей был город Суздаль, также известный как Сузы. Суздаль был царско-ханской столицей до XVI века, на что есть косвенные указания.

В своей переписке с Суздальским епископом известный церковный деятель конца XV века Иосиф Волоцкий называет его "Главой Всем". Он считает, что именно он является главой русской церкви. Индия, упоминаемая в Библии, — это средневековое русское государство. Название "Индия" происходит от русского слова "Инде", что означает "далеко".

Западные европейцы и другие народы называли Русь-Орду Индией, как страну, далекую от метрополии. Царь Арта-Ксеркс, или Орды-царь, и ордынский правитель — Иван "Грозный".

Метки: интересности

Казачество в 16 веке

В Российской империи казачество – это военное сословие, которое существовало с XIV по XX век.

Оно начало формироваться на южных и юго-восточных окраинах государства из числа крестьян, бежавших от крепостного права. Казачьи общины и вольные слободы возникали на Дону, Волге, Днепре, Тереке и Урале.

Самоуправляющиеся общины вольных казаков появились в XV – начале XVI века на реках Днепр, Дон, Волга, и Урал. Самостоятельно управлявшиеся казаки, бежавшие от крепостного права, именовали себя донскими, волжскими, днепровскими казаками.

В XVI веке появились Запорожская Сечь, общины казаков на Тереке и служилое сибирское казачество. Вскоре на территории современной восточной Украины возникло Слободское казачество. Именно донские и запорожские казаки легли в основу исторических казачьих сообществ в период между 1520 и 1550 годами.

К середине XVI века в казацком самоуправлении сложилась двухуровневая система власти: народное собрание или войсковой круг и войсковой атаман. В Запорожской Сечи исполнительная власть была представлена атаманом, писарем, судьей и куренным атаманом. Современные историки считают, что казачье самоуправление и слободские поселения базировались на принципах древнерусских вечевых собраний.

В XVI веке все казаки получали жалование от государства, а их дополнительным источником дохода была военная добыча. Начиная с XVI века, казачьи поселения использовались для защиты и укрепления южных и юго-восточных границ Российского государства.

Воинские поселения казаков существовали автономно более 200 лет, и только с начала XVIII века они начали подчиняться центральной власти Российского государства.

Казачество: происхождение, образ жизни, казачьи войска

Казаки́ − этнические группы, со временем обладавшие собственными военными, политическими и сословными привилегиями из-за своей культурной специфики.

Изначально жившие в степях и лесостепях Восточной Европы, включая современную Украину и Россию; позже расселились на территории Среднего и Нижнего Поволжья, Предуралья, современного Казахстана, Сибири и Дальнего Востока.

Происхождение казачества и точное время появления до сих пор остаются неизвестными. Исследователи по-прежнему спорят даже о происхождении самого слова "казак".

Существует огромное количество научных теорий о происхождении казачества (всего 18 основных). Все эти теории делятся на две основные группы: теории о беглом и миграционном происхождении, то есть пришлом, а также автохтонном, то есть местном, коренном возникновении казачества.

Согласно автохтонным теориям, предки казаков жили в Кабарде, являлись потомками кавказских черкесов (черкас, ясов), конгломерата касагов, черкес (ясов), «черных клобуков» (печенегов, торков, берендеев), бродников (ясы и группы славяно-русского и кочевых народов) и другое.

Согласно миграционным теориям, предки казаков — это свободолюбивые русские люди, бежавшие за границы Русского и Польско-Литовского государства либо в силу естественно-исторических причин (положения теории колонизации), либо под влиянием социальных антагонизмов (положения теории классовой борьбы).

Формирование казачества заняло много времени и было сложным процессом. В этот период в него вливались представители различных этносов. Вероятно, что в начальном этапе ранних казачьих общин существовали разнообразные этнические составляющие. А со временем, русские элементы "затмили" этносы "старых" казаков. Впервые упоминание о донских казаках относится к 1549 году.

К кінцю XIV століття у центральній Євразії стали формуватися декілька великих спільнот, що мешкали біля великих торгових шляхів того часу, зокрема рік — у низинах Дніпра, Дону, Яїку, Волги. До них приєдналася значна кількість переселенців з сусідніх північних Великих князівств Московського, Литовського і Рязанського, а також з інших північно-західних земель. У результаті на початку XVI століття дві групи перетворилися на великі вільні війська (Запорізьке і Донське), які з часом увійшли до складу розростаючої Російської держави; були сформовані й інші козацькі війська.

Перша Запорізька Січ була заснована (близько 1553 або 1556 року) волинським князем Дмитром Байдою (Вишневецьким) на власні кошти на невеликому дніпровському острові Мала Хортиця і існувала до 1557 року.

Запорожское войско, основанное на территории современной Украины, которая не входила официально в состав Польши, постепенно становилось зависимым от Речи Посполитой, несмотря на свою первоначальную независимость. В XVI веке под правлением короля Стефана Батория казаки были организованы для службы по защите границы и участия в войнах с Турцией и Швецией. Эти отряды получили название реестровых казаков и активно использовались в военных действиях, проводимых Речью Посполитой.

В результате политического и религиозного давления со стороны Польши реестровое казачество оказалось под контролем короля, в то время как нереестровое казачество продолжало существовать вне его влияния. Это сопротивление положило начало национально-освободительной войне против польского господства и привело к созданию независимого государства на территории современной Украины. Однако вскоре после обретения независимости казаки обратились к России с просьбой о вхождении Запорожского казачества в её состав.

Колонизация периферийных территорий России началась донскими казаками, часто в союзе с Россией, которые заселили низовья Волги, Яика и Терек. Начав официальное сотрудничество с Русским царством в качестве союзников, донские казаки завоевали Астраханское и Казанское ханства, образовав Войско Донское, и продолжили участвовать в Ливонской войне. Таким образом, казаки стали основой новых войск Русского царства. Также усилиями казачьих дружин к России были присоединены обширные территории Сибири.

До конца XVI века Донское казачье войско было полностью независимым, и до 1716 года Царство Русское вело отношения со Всесильным Войском Донским через Посольский приказ, как и со всеми другими самостоятельными государствами.

В 1671 году донские казаки присягнули царю Алексею Михайловичу, а с 1721 года войско было подчинено Санкт-Петербургской Военной коллегии.

В конце XV века на реке Яик собрались свободные казачьи общины, из которых выросло Яицкое казачье войско. По распространенной версии, подобно донским казакам, яицкие казаки возникли из числа переселенцев-беженцев из Русского царства, а также за счет переселения казаков с низовий Волги и Дона. Со второй половины XVI века русское правительство нанимало яицких казаков для охраны юго-восточных границ и военной колонизации, сначала разрешая им принимать беглецов. В XVI и XVII веках казаки служили в сторожевых и станичных войсках. Казаки, проживавшие в это время на территории Царства Русского, охраняли пограничные территории от нападений крымских татар и ногайцев.

В первой половине XVIII века в России были созданы новые казачьи войска: Исетское, Оренбургское (1748), Астраханское, Волжское. А к концу XVIII века появились Екатеринославское и Черноморское казачьи войска.

На начальных этапах их истории казаки занимались преимущественно промыслами (охота, рыболовство, пчеловодство), затем перешли к скотоводству, а с середины XVII века — земледелию. Важную роль играла военная добыча, а позже — государственное жалование.

Через военно-хозяйственную колонизацию казаки быстро освоили обширные территории Дикого поля, а затем окраин России и Украины. В XVI—XVII веках они под руководством Ермака Тимофеевича, В.Д. Пояркова, В.В. Атласова, С.И. Дежнева, Е.П.

Хабарова и других землепроходцев успешно участвовали в освоении Сибири и Дальнего Востока.

В 18 веке Российская империя требовала от казаков верности и службы, что часто противоречило их свободному образу жизни и приводило к множеству восстаний, включая Разина, Булавина и Пугачёва. Это заставляло российские власти принимать строгие репрессивные меры. Например, после восстания Булавина, Донское войско было официально лишено независимости.

Конфликты Возникали между запорожскими казаками и центральным правительством, которое занимало земли Таврии.

Казачество неоднократно атаковало поселения сербов в Таврии из-за земельных споров. Кроме того, Екатерина II, помня о помощи восстания Булавина со стороны Мазепы, опасалась поддержки бунта Пугачёва со стороны запорожцев. При таких обстоятельствах Екатерина II приказала распустить Запорожское войско и полностью упразднить гетманское управление, что было выполнено. После подавления восстания Пугачёва в 1775 году казачье войско Яицкое было переименовано в Уральское и лишено остатков автономии. Казачье войско на Волге, так же как и Запорожское войско, было распущено.

С 1827 года верховным атаманом всех казачьих войск назначался наследник царского престола.

В начале XIX века казаки организовались в отдельное сословие, обеспечивали безопасность государственных и этнических границ (например, во время Кавказской войны), активно участвовали в военных действиях и даже служили в качестве конвоя для царя. Взамен они имели значительную социальную свободу, обширные угодья, освобождение от налогов и прочее. В результате, к началу XX века казаки стали символом России за её пределами и предметом внутреннего восхищения её властей.

Во время Гражданской войны казачьи области стали главной опорой для белого движения, а затем стали значительной частью белой эмиграции. Многие казаки поддерживали большевиков, однако после войны их области подверглись массовым гонениям до середины 1930-х годов. Во время Второй мировой войны казаки сражались как на стороне СССР, так и на стороне нацистской Германии. Впоследствии казачество практически перестало выделяться среди общего населения СССР после хрущевской оттепели.

После распада Советского Союза началось активное возрождение казачества. Многие казаки участвовали в различных постсоветских конфликтах. В современных Казахстане, России, Украине и других странах действует множество казачьих обществ.

В чем отличие жизни казаков от крестьян?

Сбежавшие крепостные и другие свободные люди в давние времена считались казаками, все они предпочитали прятаться на окраинах Русского государства, постепенно их образ жизни придавался романтический оттенок и превращался в бунтарство. В определенные периоды казаки ассоциировались со служивыми, в первую очередь, речь шла о конных войсках, которые формировались в царской России.

Издревле в иранских языках брали термин "казак", что означает "свободный человек", и соответствует переводу этого слова. Первые упоминания о казачестве встречаются в русских древних летописях, датирующихся 1-м веком нашей эры. Ученые называют земли Кубани и Приазовья регионом основного обитания казаков, где также жили и крестьяне, занимавшиеся сельским хозяйством. Выращивание скота и обработка земли были основной занятостью крестьян, именно земледелие считается основным признаком этого сословия.

Какими качествами наделяют крестьян и казаков специалисты?

Отличие жизни казаков от жизни крестьян объясняется следующим образом:

1. Вольная жизнь и свободолюбие привлекали казаков, в то время как крестьяне находились в подчинении до XVIII века.

2. Крестьяне занимались земледелием, в то время как казаки оттачивали мастерство воинов.

3. Крестьянские избы были меньших размеров и строились из дерева, их стены были черными от копоти. В отличие от этого, казаки стремились к каменным или глиняным домам, которые украшали и декорировали.

4. Семьи казаков обладали большими правами по сравнению с крестьянскими семьями.

5. Дети казаков становились продолжателями рода, в то время как крестьянские дети обречены были на батрачью жизнь.

Издревле слово "крестьяне" имело свое происхождение, этот класс людей проживал вдали от городских поселений, строя деревни и зарождая собственное общество. Крестьянский класс возник еще в неолите как свободные обработчики земли, хотя в определенной степени они зависели от землевладельцев и получали наделы земли.