Карапеченко — известная личность в области науки и образования, чья жизнь была насыщена значительными достижениями. Он родился и вырос в динамичной культурной среде, что способствовало его стремлению к знаниям и самосовершенствованию. В течение своей карьеры Карапеченко сделал немалый вклад в развитие своей области, работая над научными проектами и обучая молодое поколение.

Помимо научных исследований, он активно участвовал в общественной жизни, стремясь внедрять инновации и поддерживать культурные инициативы. Его деятельность оставила заметный след в сердцах людей и вдохновила многих на дальнейшие исследования и открытия, что делает его фигуру значимой для современности.

Жизнь и деятельность А. С. Макаренко

Непереоценим вклад Н.К. Крупской в развитие теории советской педагогики. Она постоянно сочетала свою теоретическую деятельность в этой области с активным участием в народном образовании и организацией работы в этой сфере. Именно поэтому теоретические идеи, выдвинутые Надеждой Константиновной, всегда были тесно связаны с жизнью и практикой, многие из которых сохраняют свою актуальность и в настоящее время.

Надежда Константиновна Крупская в своих трудах, публикациях и выступлениях в период Советского Союза исследовала основные проблемы коммунистического воспитания с точки зрения марксизма. Ее творчество охватывает широкий круг вопросов педагогики, организации народного образования, учебно-воспитательного процесса в школе, воспитания через труд и политехнического образования, детского коммунистического движения и воспитания в семье, а также дошкольного дела и других аспектов.

Педагогическое наследие Надежды Константиновны представляет собой систему взглядов, объединенных общей идеей. Независимо от конкретной педагогической проблемы, она всегда устанавливала связь между ней и задачами строительства нового общества и политикой партии.

Великий педагог-новатор Антон Семенович Макаренко (1888—1939) разработал уникальную систему коммунистического воспитания на основе идей Маркса и Ленина. Его имя известно во многих странах, его педагогические методы изучают повсюду. За 16 лет работы в колонии и коммуне он воспитал более 3000 молодых граждан в духе коммунизма. Его труды переведены на многие языки, и у него множество последователей среди педагогов всего мира.

Алексей Семенович Макаренко появился на свет 13 марта 1888 года в городе Белополье Харьковской губернии. Его родители были простыми людьми: отец работал на железной дороге, а мать занималась домашним хозяйством. В 1905 году он успешно окончил учебное заведение с педагогической специализацией.

События 1905 года глубоко повлияли на молодого Макаренко, который уже рано понял, что его призвание — быть педагогом. В этот период он также увлекся гуманными идеями русской классической литературы, а также познакомился с работами Максима Горького, чьи идеи тоже оказали огромное влияние на его мировоззрение. После окончания училища Макаренко начал преподавать русский язык, черчение и рисование в учебном заведении Полтавской губернии.

В своей деятельности он старался воплотить прогрессивные педагогические идеи: установил близкие отношения с родителями учеников, пропагандировал гуманный подход к детям, уважение их интересов и пытался внедрить труд в школьное образование. Разумеется, его инициативы и попытки вызвали недовольство со стороны консервативного школьного руководства, из-за чего Макаренко был переведен из Крюкова в школу на захолустной станции Долинская Южной железной дороги. С 1914 по 1917 год Макаренко обучался в Полтавском учительском институте, который успешно окончил, получив золотую медаль. Затем он стал заведующим старшей начальной школы в Крюкове, где прошли его детство и юность, и где сейчас открыт его музей.

А. С. Макаренко с энтузиазмом встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Во время гражданской войны и иностранной интервенции в южных украинских городах накопилось большое количество беспризорных подростков, поэтому органы Советской власти начали создавать специальные воспитательные учреждения для них, и А. С. Макаренко был привлечен к этому сложному делу. В 1920 году ему было поручено организовать колонию для малолетних правонарушителей.

За восемь лет напряженной педагогической работы и смелых новаторских поисков методов коммунистического воспитания Макаренко одержал полную победу, создав замечательное воспитательное учреждение, которое возвеличило советскую педагогику и утвердило эффективный и человечный характер марксистско-ленинского учения о воспитании.

В 1928 году Максим Горький посетил поселение, которое в течение двух лет носило его имя. Он написал о своих впечатлениях: "Кто смог так кардинально изменить и перевоспитать сотни детей, которые были так сильно повреждены жизнью? Организатором и заведующим этим поселением был Антон Семенович Макаренко. Он является несомненно талантливым педагогом. Дети действительно любят его и говорят о нем с таким чувством гордости, словно сами его воспитали".

Героическая история создания и развития этого поселения прекрасно описана Антоном Макаренко в его "Педагогической поэме". Он начал писать ее в 1925 году, и все произведение было опубликовано частями в 1933-1935 годах.

В период с 1928 по 1935 годы А. С. Макаренко возглавлял созданную харьковскими чекистами коммуну имени Ф. Э. Дзержинского. Здесь он смог подтвердить жизнеспособность и эффективность разработанных им принципов и методов коммунистического воспитания. Он отразил жизнь коммуны в своем произведении "Флаги на башнях".

В 1935 году Макаренко был переведен в Киев, чтобы возглавить педагогическую часть трудовых колоний НКВД Украины. В 1936 году он переехал в Москву, где занимался теоретической педагогической деятельностью. Он часто выступал перед педагогами и широкой аудиторией своих читателей.

В 1937 году вышла крупная художественно-педагогическая работа А. С. Макаренко "Книга для родителей". Планы автора написать 4 тома этой книги были прерваны его преждевременной смертью. В 1930-е годы в газетах "Известия", "Правда" и "Литературная газета" было опубликовано большое количество статей А. С. Макаренко литературного, публицистического и педагогического характера.

Эти статьи вызывали большой интерес у читателей. Макаренко часто выступал с лекциями и докладами по педагогическим вопросам, оказывал много консультаций учителям и родителям. Он Выступал по радио. Несколько его лекций для родителей были изданы под названием "Лекции о воспитании детей". А. С. Макаренко ушел из жизни 1 апреля 1939 года.

Понравилась статья? Добавь ее в закладки (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Ранние годы

Николай Некрасов появился на свет 28 ноября (10 декабря) 1821 года в городе Немиров Подольской губернии. Его родители были зажиточными помещиками. Детство писателя прошло в родовом имении в селе Грешнево Ярославской губернии. Семья Некрасовых была большой, у него было 13 сестер и братьев.

В 11 лет Николай поступил в гимназию, но учеба не шла ему легко. Именно в это время он начал писать свои первые стихи с сатирическим содержанием и записывать их в тетрадь.

Образование и начало творческого пути

Отцом поэта Некрасова был суровый и деспотичный мужчина. Когда Некрасов отказался идти на военную службу, отец лишил его финансовой поддержки. В 1838 году Некрасов переехал в Петербург, где стал слушателем филологического факультета университета. Чтобы избежать голода и нужды, он брал подработки, преподавал и писал стихи на заказ.

В это время он познакомился с критиком Белинским, который оказал сильное влияние на него. В 26 лет Некрасов вместе с писателем Панаевым выкупил журнал "Современник", который стал очень популярным и оказал значительное влияние на общество. В 1862 году правительство запретило его издание.

У клеток разных видов хромосомы отличаются, и найти пару очень трудно

У клеток различных видов имеется разнообразие хромосом, что затрудняет их парное сочетание. В природе этот механизм играет важную роль в предотвращении скрещивания различных видов, особенно родов растений.

Однако Карпеченко смог преодолеть этот барьер. Он выяснил причины бесплодия гибридов и предложил способ его устранения, позволяя каждой хромосоме найти пару. Для этого было необходимо искусственно удвоить набор хромосом у каждого гибрида, полученного в первом поколении, например, с помощью широко известного генетикам колхицина.

В результате в гибридном организме оказалось 36 хромосом, слагающихся из двух полных диплоидных наборов редьки и капусты, что создало нормальные возможности для мейоза — каждая…

Результатом скрещивания редьки и капусты получился гибридный организм с 36 хромосомами, составленными из двух полных диплоидных наборов. Это обеспечило нормальные возможности для мейоза, поскольку каждая хромосома имела свою пару.

Получившееся растение, созданное человеком, не имело ничего общего ни с редькой, ни с капустой. Оно не образовывало ни кочанов, ни корнеплодов и не имело хозяйственной ценности, однако его научная значимость была очень высока. Открытие Карпаченко открыло для биологов новое направление исследований, способное значительно обогатить сельское хозяйство.

Издательская деятельность Некрасова: «Современник» и «Свисток»

С начала 1840-х годов Некрасов начал активно заниматься издательской деятельностью. Под его руководством были опубликованы альманахи «Физиология Петербурга», «Статейки в стихах без картинок», «1 апреля», «Петербургский сборник», причем последний имел особенно большой успех: в нем был впервые напечатан роман Достоевского

В конце 1846 года Некрасов вместе со своим другом, журналистом и писателем Иваном Панаевым, арендовал у издателя Петра Плетнёва журнал «Современник»

Молодые авторы, которые до этого публиковались преимущественно в «Отечественных записках»

, охотно перешли в издание Некрасова. Именно «Современник» позволил раскрыть талант таких писателей, как Иван Гончаров

, Федор Достоевский, Михаил Салтыков-Щедрин

Сам Некрасов не только редактировал журнал, но и был одним из постоянных авторов. На страницах "Современника" публиковались его стихи, проза, литературная критика, и публицистические статьи.

В период с 1848 по 1855 годы российская журналистика и литература переживали тяжелые времена из-за ужесточения цензуры. Чтобы заполнить пробелы, возникшие из-за цензурных запретов, Некрасов начал публиковать в журнале главы из приключенческих романов "Мертвое озеро" и "Три страны света", которые писал в соавторстве со своей женой Авдотьей Панаевой (которая скрывалась под псевдонимом Н.Н. Станицкий).

В середине 1850-х годов цензурные требования были смягчены, однако у «Современника» возникла новая проблема: классовые противоречия разделили авторов на две группы с противоположными убеждениями. Представители либерального дворянства отстаивали реализм и эстетические принципы в литературе, в то время как сторонники демократии придерживались сатирического направления. Противостояние, разумеется, нашло отражение на страницах журнала, поэтому Некрасов совместно с Николаем Добролюбовым основали приложение к «Современнику» — сатирическое издание под названием «Свисток». В нем публиковались юмористические повести и рассказы, сатирические стихи, памфлеты и карикатуры.

В разное время на страницах «Свистка» размещали свои произведения Иван Панаев, Николай Чернышевский, Михаил Салтыков-Щедрин, Алексей Толстой

Первый выпуск приложения состоялся в январе 1859 года, а последний номер был опубликован в апреле 1863 года, спустя полтора года после смерти Добролюбова. В 1866 году, после покушения революционера Дмитрия Каракозова на императора Александра II

, журнал "Современник" был закрыт.

«Кому на Руси жить хорошо»: последнее крупное произведение Некрасова

После закрытия издания "Современник" Некрасов занялся выпуском журнала "Отечественные записки", который взял в аренду у издателя Андрея Краевского. Параллельно с этим писатель работал над одним из самых значительных своих произведений — крестьянской поэмой "Кому на Руси жить хорошо".

Идея написания поэмы пришла к Некрасову в конце 1850-х годов, но он начал писать первую часть только после отмены крепостного права, приблизительно в 1863 году. Основой произведения послужили не только литературные эксперименты предшественников поэта, но и его собственные впечатления и воспоминания. По задумке автора, поэма должна была стать своеобразной эпопеей, показывающей жизнь русского народа с различных точек зрения. При этом Некрасов специально использовал для ее написания не "высокий стиль", а простой разговорный язык, близкий к народным песням и сказаниям, с большим количеством диалектных выражений и поговорок.

Николай Некрасов потратил почти 14 лет на создание поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Однако, даже за это время он не смог воплотить свою задумку полностью из-за серьезной болезни, которая связала его к постели. Исходно произведение планировалось состоять из семи или восьми частей, и маршрут путешествия героев, ищущих ответ на вопрос "кому живется весело на Руси", пролегал через всю страну до Петербурга, где ждала встреча с чиновником, купцом, министром и царем. Тем не менее, Некрасов осознавал, что не успеет завершить работу, и поэтому превратил четвертую часть повествования «Пир на весь мир» в открытый финал.

Во время жизни Некрасова в журнале «Отечественные записки» были опубликованы только три куска поэмы — первая часть с прологом, без собственного названия, «Последыш» и «Крестьянка». Полная версия «Пира на весь мир» была опубликована только спустя три года после смерти автора, и то с большими цензурными сокращениями.

Некрасов умер 8 января 1878 года (27 декабря 1877 по старому стилю). Несколько тысяч человек пришли попрощаться с ним, провожая гроб писателя от дома до Новодевичьего кладбища в Петербурге. Это был первый случай, когда российскому писателю оказывали всенародные почести.

Биография Николая Коперника

Николай Коперник (1473-1543) – известный польский астроном, врач, инженер, богослов, математик и экономист, деятель эпохи Возрождения. Он первым предложил гелиоцентрическую систему Вселенной, опровергая геоцентрическую систему древних греков и утверждая, что Солнце является центром Вселенной, вокруг которого вращаются Земля и планеты. Это открытие положило начало научной революции.

Николай родился 19 февраля 1473 года в городе Торунь, в Королевской Пруссии. Его отец, Николай Коперник-старший, был купцом из Кракова, а мать, Барбара Ватценроде, – немецкого происхождения.

Более пятисот лет назад произошли изменения в границах государств и их названиях, что вызвало споры о том, где родился великий астроном и какой он национальности. Город Торунь стал частью Королевства Польского всего за семь лет до рождения Коперника. Национальность его отца остается неизвестной.

Материнские корни сильно указывают на то, что Николай, по крайней мере, наполовину был немцем. Возможно, из-за политических и территориальных обстоятельств, он считал себя поляком. Одно известно точно: Коперник никогда не писал ни одного документа на польском языке, только на немецком и латыни.

Николай был четвертым ребёнком в своей семье. Перед ним появились на свет две девочки и один мальчик. Одна из сестер, по имени Барбара, стала монахиней, а вторая, Катерина, вышла замуж и уехала из Торуни. У неё было пять детей, которых Николай очень сильно любил. Он заботился о них до конца своей жизни, так как считал их своими родными.

Брат Николая, по имени Анджей, стал его верным спутником и товарищем. Вместе они учились в университете и путешествовали по половине Европы.

Епископ Лукаш славился своим дипломатическим мастерством и часто ему поручали важные политические задания. Он обладал обширными знаниями и был доктором канонического права в университете Болоньи, а также магистром в университете Ягеллона в Кракове. Хотя Лукаш был строгим, он очень любил своего младшего племянника Николая, проявлял к нему отцовскую заботу и часто баловал. Он видел в молодом Копернике своего потенциального преемника и поощрял его интерес к учебе и стремление к знаниям.

Образование

Когда Николаю было пятнадцать лет, он закончил учёбу в местной школе, после чего поступил в кафедральную школу Влоцлавска. Здесь он впервые заинтересовался астрономией, благодаря учителю с необычной фамилией Водка.

Сам преподаватель был сторонником трезвого образа жизни и просил студентов называть его Абстемиус, что переводилось с латинского как "воздерживающийся". Профессор Водка великолепно делал солнечные часы. Общение с ним вдохновило Коперника задуматься о том, что Земля на самом деле вращается вокруг Солнца.

В 1491 году дядя Лукаш помог Николаю и Анджею поступить в Краковский Ягеллонский университет. В то время университет был известен своими образовательными программами в области астрономии, математики и философии. Парни были приняты на факультет искусств, где стимулировался философский подход к науке.

Братья Коперники углубленно изучали математику, теологию, астрономию, медицину и богословие. Университет создавал интеллектуальную атмосферу, которая развивала критическое мышление у студентов.

В Краковском университете молодой Коперник увлекся изучением астрономии уже не просто из любознательности, а очень серьезно. Он посещал лекции известных ученых.

В 1494 году Николай закончил университет, но так и не получил ученой степени. Вместе с братом он планировал отправиться учиться в Италию, но у них не было достаточно денег. Они рассчитывали на помощь дяди Лукаша, который в то время был епископом Эмерландским. Однако дядя отказал, сказав, что у него нет свободных средств. Он предложил племянникам заработать, став канониками в его епархии, а затем использовать заработанные деньги для обучения за границей.

После того, как Коперник поработал несколько лет, он отправился в Италию в 1497 году. Его дядя Лукаш помог ему получить трехлетний отпуск для учебы, предоставил авансовое жалование и обеспечил его выбор в епархию Вармии в качестве каноника.

Николай поступил в Болонский университет, самое древнее образовательное учреждение в Европе. Он выбрал учебу на юридическом факультете, где изучал каноническое церковное право. Студентам также преподавали древние языки, включая греческий, богословие и астрономию. Кроме того, молодой Коперник увлекался живописью — до сих пор сохранилась копия его автопортрета, нарисованная им в то время. Во время учебы в Болонье Николай познакомился с итальянским ученым Сципионом дель Ферро, чьи открытия положили начало возрождению европейской математики.

Однако ключевым моментом в жизни Коперника стала встреча с профессором астрономии Доменико Марией Новарой де Феррара. Вместе с этим учёным Николай впервые совершил астрономическое наблюдение, в результате которого они пришли к выводу, что расстояние до Луны в полнолуние и новолуние одинаково. Этот факт вызвал первые сомнения у Коперника в теории Птолемея, согласно которой центром Вселенной является Земля, а небесные тела вращаются вокруг неё.

После трёхлетнего обучения в Университете Болоньи Николаю пришлось вернуться на родину, так как закончился срок предоставленного ему для учёбы отпуска. Он снова не получил диплома и звания. Прибыв в 1500 году на место службы в город Фрауэнбург, он вместе со своим братом вновь попросил отсрочить начало работы и предоставить отпуск для завершения образования.

В 1502 году братьев Коперников позвали обучаться медицине в Падуанском университете в Италии, и они с радостью согласились на это предложение.

В 1503 году в университете Феррары Николай наконец сдал экзамены и получил степень доктора канонического права. Его дядюшка Лукаш разрешил ему остаться вне дома, и Николай начал практиковать медицину в Падуе, Италия.

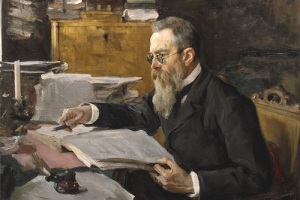

Николай Римский-Корсаков

Портрет Николая Римского-Корсакова, выполненный Валентином Серовым в 1898 году, хранится в Третьяковской галерее в Москве (www.tretyakovgallery.ru, ![]() )

)

Николая Андреевича Римского-Корсакова, родившегося (6) 18 марта 1844 года в Тихвине, воспитывали в морском кадетском корпусе, где он проявил склонность к музыке. Один из его первых учителей по композиции был Балакирев.

После окончания учебы в кадетском корпусе, Римский-Корсаков отправился в трехлетнее дальнее плавание. В свободное время на корабле он занимался написанием музыки, и по возвращении представил свою первую симфонию Балакиреву. Успех этой симфонии вдохновил Римского-Корсакова, и за ней последовали еще несколько замечательных произведений, таких как «Садко» и «Сербская фантазия», а после этого он написал оперу «Псковитянка», которая была поставлена на сцене Мариинского театра в 1873 году.

Занимая различные должности в музыкальном общественном секторе, Римский-Корсаков находил время для обширной композиторской деятельности в области оперы, симфонии, камерной музыки и, позднее, церковной музыки.

Известные произведения композитора из этого периода включают оперы «Майская ночь», «Снегурочка» и другие. Некоторые фрагменты из этих опер стали самостоятельными произведениями, как, например, «Дубинушка».

В 1897 году опера "Садко" была успешно поставлена на Московской частной русской оперной сцене, и этот успех повторился в Петербурге. Та же удача ожидала оперу "Моцарт и Сальери" по тексту Пушкина — в 1898 году она успешно прошла в Москве, а в 1899 году — в Санкт-Петербурге. Затем была создана опера "Царская невеста".

Также успешно развивалась симфоническая деятельность Римского-Корсакова. Из его симфонических произведений особенно выделяются "Антар", "Шехерезада", "Испанское каприччио", "Воскресная увертюра". Кроме того, он написал струнные квартет и септет, фортепьянный концерт, фантазию для скрипки на русские темы, много романсов и хоров "а капелла", сборник народных русских песен и несколько небольших духовных произведений.

Его влияние распространилось на переоркестровку оперы "Борис Годунов" и других произведений Мусоргского, а также участие в завершении оперы "Князь Игорь" Бородина и оркестровке "Каменного гостя" Даргомыжского.

Долгое педагогическое труд композитора оказало влияние на его учеников, в числе которых Лядов, Сакетти, Глазунов.

Великий композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков скончался (8) 21 июня 1908 года в своем имении — усадьбе Любенск, недалеко от Луги в Санкт-Петербургской губернии.

Происхождение и ранние годы

10 декабря 1821 года в Немирове появился на свет Некрасов. Он рос в дворянской семье, которая ранее была богатой.

В этом здании Некрасов увидел свет мирский

Папа – Алексей Сергеевич Некрасов, боевой военный, недурной помещик. У него была слабость к азартным играм и дамам. Он не мог быть образцом морали: жестокий, стереотипный крепостной характер. Неуважительно относился к крепостным крестьянам, мучил жену и детей.

Мать – Елена Андреевна Некрасова (девичья фамилия Закревская), наследница зажиточного помещика Херсонской губернии. Она была образованной и привлекательной. Молодой офицер Алексей Сергеевич понравился ей, но родители были против брака. Поэтому женщина решила выйти замуж без их согласия. Но семейная жизнь с деспотичным мужем стала кошмаром.

Николай Алексеевич провел свое детство в семейном имении в деревне Грешнево, где вырос в обширной семье с двенадцатью братьями и сестрами. Однако атмосфера в семье была далека от идеальной из-за отца, который унижал крепостных и не уважал семейные ценности. Из-за финансовых проблем Алексей Сергеевич вынужден был стать исправником.

Он объезжал окрестности и взыскивал задолженности у крестьян, часто беря с собой маленького Николая, возможно, чтобы показать ему, как должен вести себя помещик. Однако будущий поэт возжигал в себе ненависть к крепостникам и сострадание к простому народу.

Образование

Когда Николаю Некрасову исполнилось 11 лет, его отправили в ярославскую гимназию. Там он учился до 5 класса. Его успехи были скромны, и он конфликтовал с администрацией школы, которая не одобряла его сатирические стихи.

В 1838 году отец отправил своего семнадцатилетнего сына в Санкт-Петербург, чтобы тот поступил в дворянский полк. Однако Николай не разделял отцовской мечты о военной карьере. Встретив своего приятеля из гимназии, который стал студентом, он тоже захотел учиться. Таким образом, Некрасов нарушил указ отца и попытался поступить в Петербургский университет, но безуспешно. Он стал слушателем лекций без права посещения.

Строгий отец не простил сыну его поступка и прекратил финансовую поддержку. Молодой Некрасов был вынужден бороться за выживание. Он тратил практически все свое время на заработок. Случайно ему удалось найти способ заработать, пиша прошения за гроши.

Причина смерти

Коперник начал публиковать свои работы только в последние годы своей жизни. Сначала в 1542 году появилась его книга по геометрии, а незадолго до своей смерти Николай успел держать в руках свою книгу "О вращении небесных сфер".

Он ушел из жизни счастливым, окруженным близкими людьми в мае 1543 года. Многие биографы Коперника утверждают, что причиной его смерти стал инсульт. Мощи великого ученого были перезахоронены в городе Фромброк уже в XXI веке.

Труды

- Суть вращений небесных сфер: небольшой комментарий в ответ на Вернера.

- Небольшой комментарий

Ссылки

- Запись в энциклопедии Wikipedia