Палица Геракла, известная своей массивностью и силой, появилась как результат его богатого мифа и трудов. Согласно легендам, она была сделана из дерева, которое герой нашёл в сердце леса, насыщенного магической энергией, что придало оружию особую мощь.

Геракл использовал палицу в своих подвигах, чтобы сражаться с врагами и преодолевать препятствия, став символом его неукротимой силы и отваги. Этот предмет олицетворяет не только физическую мощь, но и решимость героя в борьбе со злом.

Палица Геракла: история, значение и символика

Мифологическая палица, которая принадлежала Гераклу, является одним из самых известных его атрибутов. Она стала неразрывной частью образа этого героя и символизирует его силу, мощь и отвагу. В древнегреческой мифологии Геракл был полубогом, сыном самого Зевса, и считался одним из наиболее известных и героических персонажей.

По легенде, палица Геракла была изготовлена из рога вола Амалтея, который был пойман им самим. Это оружие всегда было верным спутником Геракла во всех его подвигах и битвах, а также использовалось при выполнении одиннадцати из двенадцати испытаний. Палица символизировала силу, защиту и божественное происхождение Геракла.

Много исторических и символических значений у Палицы Геракла. В различных культурах она связана с героизмом, мощью и победой над злом. Этот символ стал олицетворением отваги и борьбы за справедливость. В различных художественных произведениях, гербах и геральдике мы можем встретить эту палицу, напоминающую о необходимости владеть силой духа, чтобы преодолеть все трудности.

История Палицы Геракла

Первоначально, палица Геракла была его оружием, которым он пользовался в своих подвигах. Это легендарное оружие упоминается в мифологических преданиях и связано с множеством знаменитых историй и событий.

Какие качества вы считаете важными для идеального подарка?

- Уникальность и оригинальность — 29.72%

- Полезность и практичность — 20.65%

- Эмоциональная связь с дарителем — 19.35%

- Соответствие интересам и предпочтениям именинника — 30.28%

Проголосовало: 1070

Одна из легенд гласит, что Геракл получил палицу от богини брака Геры, которая пыталась защитить своих сыновей от него. Она подарила Гераклу палицу, сделанную из небесного металла, обладающую невероятной силой.

Согласно другой легенде, Палица Геракла была изготовлена самим Гераклом из оливкового дерева. Он отравил оливку ядом гидры Лернейской, чтобы использовать ее как оружие против своих врагов. Этот предмет стал символом его мощи и силы.

В дальнейшем Палица Геракла стала одним из самых узнаваемых символов героизма и мощи. Ее часто изображали на различных произведениях искусства, включая скульптуры и картины. Палица Геракла олицетворяет великого героя и его непревзойденные подвиги.

В наши дни Палица Геракла используется в качестве символа силы и мужества. Она также стала популярным элементом в различных современных культурных и коммерческих сферах, включая фильмы, игры и литературу.

Онтологические прогулки

Александр Чупров (31/10/2019)

Герой становится тем, кто совершает подвиги. Подвиг — это способ поспособствовать прогрессу, развитию общества и личности в соответствии с их непонятным предназначением. В русском языке аналогом древнегреческого слова "герой" является слово "подвижник", то есть тот, кто совершает подвиги.

Термин "подвиг" в древнегреческом языке имел два значения: 1) κατόρθωμα — достижение, успех, счастье, добродетельный и честный поступок; 2) άθλος или ἄθλιος (во множественном числе; происходит от того же корня, что и слово "атлет") — награда за победу в состязаниях, присуждаемая судьей, и одновременно обозначающая "выставляемый на состязание", "несчастный", "бедственный", "жалкий", "мучительный". Подвиги Геракла в большей степени представляют собой κατόρθωμа как производное от глагола κατορθόω, означающего "выпрямлять", "направлять", "заставить воспрянуть духом", "успешно доводить до конца", "благополучно завершать", "одерживать верх", "побеждать". Тем не менее, во всех подвигах Геракла всегда присутствует и элемент ἄθλиοс, то есть мученичество.

Имя "герой" происходит от имени богини Геры (Ἥέρа, страсть) во всех европейских языках. Напомним, Гера не является защитницей домашнего очага (эта функция принадлежит Гестии), а символизирует аналог "нитцшеанской" жажды власти и могущества, которые объективно свойственны мировому порядку, олицетворяемому Зевсом.

Каким образом можно совместить это с кознями Геры и подвигами самого Геракла? В 2-томной энциклопедии "Мифы народов мира" говорится: "Имя "Геракл" вероятно означает "прославленного Героя" или "благодаря Гере". Древние авторы использовали эту этимологию, чтобы попытаться примирить явное противоречие между значением имени Геракла и враждебным отношением Геры к нему.

В советской и современной российской литературе этот конфликт обычно объясняется богоборчеством Геракла, однако смысл его противоречия с Герой остается неясным" [iv]. Этот факт до сих пор вызывает недоумение у исследователей мифов о Геракле. Согласно Гомеру, Геракл даже нанес рану богине Гере в правую грудь, которую он кормил (хотя и ненадолго), когда Гермес его покинул, лишив сил: его увязали страшные цепи.

Гера страдала точно так же, как могущественный сын Амфитриона в Персии, напал на нее трёхконечной стрелой.

Лютая боль безутешно мучила богиню Геру!

По моему мнению, трёхконечная стрела, выпущенная в Геру, символизирует уравнение Геракла своего индивидуального эгоизма — той же самой силы жизни, которая стремится к могуществу, но представленной в индивидуальности. Только так герой из послушного раба своей "воли к жизни" становится ее хозяином, повелителем.

Герой становится настоящим героем только тогда, когда он готов пожертвовать своей жизнью во имя идеала, во имя высокой цели, которая становится для него более или менее ясной целью. "Шопенгауэровская" всеобщая и слепая воля к существованию — через подчинение ее свободной воле героя — снова становится всеобщей, но уже осознанной и морально зрелой. Поэтому, хотя Геракл и ранит Геру, он не убивает.

Причина не в том, что Гера была вечной богиней, супругой самого Зевса, а в том, что сущность Геракла и Геры одна и та же — воля к существованию, в которой ее всеобщее начало борется с ее индивидуальным проявлением. Если бы Геракл попытался убить Геру, он просто уничтожил бы самого себя. Но герои не становятся самоубийцами. Самоубийство не является героическим самопожертвованием. Самопожертвование всегда уважали, а самоубийство осуждали и презирали.

Для того чтобы сотворить великого героя, свободного в своих поступках, требуется несколько поколений. Зевс трижды связывается с смертными женщинами (Ио, Данаей и Алкмена), чтобы через несколько поколений родился Геракл, среди предков которого были Персей, который разрушал природную необходимость (др.-греч. Περσεύς — буквально "разрушающий"), и другие потомки Зевса.

Традиция литературы, исходящая от Писандра (Πεισανδρος, VII век до н.э.), автора известного по отрывкам «Гераклеи», описывает 12 основных подвигов Геракла:

- Победа над Немейским львом

- Схватка с Лернейской гидрой

- Уничтожение Стимфалийских птиц

- Охота на Керинейскую лань

- Борьба с Эриманфским вепрем

- Очистка авгиевых конюшен

- Поимка Критского быка

- Украденные у Диомеда кони

- Добыча пояса Ипполиты

- Кража коров Гериона

- Доставка яблок Гесперид

- Похищение Цербера из подземного царства

Это далеко не все подвиги Геракла, но мы рассмотрим их именно в этой канонической последовательности, чтобы попытаться понять логику и скрытый смысл каждого из них.

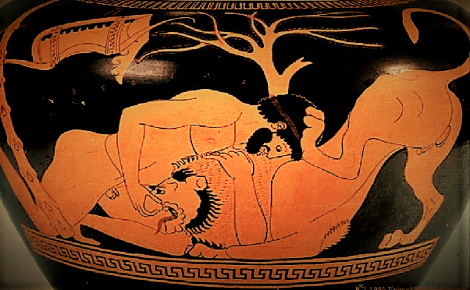

Немейский лев

Сначала Геракл одолел Немейского льва, который символизировал опасность, исходящую от природных сил, угрожающих человечеству [vi]. Чтобы обезопасить людей от того, чтобы стать добычей для хищных животных, необходимо было уничтожить "короля зверей".

Изучая находки палеонтологии, можно сделать вывод, что львы жили не только в Африке, Западной, Южной и Восточной Азии, но Вплоть до раннего средневековья во всей континентальной Европе. Здесь их численность была сокращена из-за развития цивилизации [vii] . Однако наиболее важным фактом для нас является то, что речь идет о пещерном льве, древнем, уже вымершем подвиде этого животного, о котором устно передавались легенды, которые затем стали мифами. Этот факт подтверждает, что Гераклей символически и аллегорически рассказывает о утверждении человеческой цивилизации с момента ее возникновения на планете, хотя и связывает это с конкретным (в географическом смысле) местом [viii] .

В мифологии различных народов лев символизировал высшую божественную силу, мощь, власть и величие, а также представлял злой и жестокий дух, демонические силы хаоса [ix]. Примером этого является Немейский лев, который обитал в Немейской долине, рядом с городом Клеоны, поэтому его иногда называли Клеонским.

Немейский лев был потомком Тифона, драконоподобного стоглавого чудовища, рожденного Геей и Тартаром, которое постоянно и успешно сражалось с Зевсом за владение миром [x]. В роду Немейского льва входила исполинская полуженщина-полузмея Ехидна, Химера с тремя головами и Лернейская гидра. Он был сыном двухголового пса Орфа (Орта) и племянником трехглавого пса Цербера. Согласно "Теогонии" Гесиодда, Немейский лев был потомком Ехидны и Орфа, собаки великана Гериона [xi].

Живущий на горе Трет в пещере с двумя входами, Немейский лев, лишь первое испытание, олицетворяющее переживание Гераклом ритуальной смерти, после которой он становится бессмертным, чтобы вступить в брак с богиней вечной юности Гебой.

Таким образом, 12 подвигов Геракла начались с борьбы с Немейским львом и закончились усмирением его ближайшего предка пса Цербера, охраняющего вход в царство мертвых. Кроме того, в обоих случаях герой должен был действовать без оружия, т.е. голыми руками. «Голые руки» символизируют прямую связь с природой как средой обитания и, следовательно, незащищенность человека как в процессе выживания, так и в смерти.

В своем описании первого подвига Геракла древнегреческий мифограф Аполлодор сообщает, что после встречи с Дельфийским оракулом Геракл отправился в Тиринф для выполнения приказов Эврисфея. Одним из этих приказов было принести шкуру Немейского льва. Зверь, рожденный Тифоном, был неуязвим. Однако Геракл смог одолеть его и принес шкуру в дарок богам.

Прибыв на святую землю Немеи, недалеко от границ Арголиды с знаменитым храмом Зевса [xvi], Геракл в поисках льва сначала осмотрел всю гору Апес [xvii], названную в честь погибшего от льва пастуха по имени Апесант, а затем отправился на гору Трет, где и нашел льва, пристрелив его из лука [xviii]. Увидев, что лев невозмутим, он взял дубину и начал его преследовать. Зверь убежал в пещеру, у которой было два выхода. Тогда Геракл закрыл камнями один из выходов и, проникнув в пещеру через второй, догнал льва. Схватив его за горло, он задушил его и, положив на плечи, унес в Клеоны [xix].

Молорха он увидел в последний, тридцатый, день, когда тот готовился принести ему жертву как погибшему [xx].

Известный английский мифолог Р. Грейвс, основываясь на произведениях Страбона, Аполлодора, Феокрита, Диодора Сицилийского и драме Еврипида "Геракл", творчески дополняет некоторые детали первого подвига героя: "Геракл и Молорх вместе принесли жертвоприношение Зевсу Спасителю. После обряда Геракл сделал себе новую дубину и, внесши некоторые изменения в Немейские игры, посвятил их Зевсу, а сам отнес убитого льва в Микины. Пораженный и напуганный Эврисфей запретил ему снова появляться в городе. Теперь все фрукты своих подвигов он должен был демонстрировать за городскими воротами" [xxi].

Символика этого запрета, так же как и скрытого от Геракла Эврисфея, очевидна: человек, защитивший себя от агрессии изначальной среды обитания, в то же время теряет возможность свободного общения с девственной природой.

Пока Эврисфей приказывал кузнецам выковать бронзовый пифос [xxii] , который был спрятан и использован им, чтобы скрыться, когда дозорные докладывали о приближении Геракла к городу. Он давал свои указания через глашатая по имени Копрей (Κοπρεύς, буквально навоз; судя по имени, скотника, убиравшего навоз), над которым Эврисфей был очищен от пролитой крови и принял его у себя [xxiii] .

Даже в мифе о первом подвиге Геракла, как и во всех других, даже «мелкие» детали имеют глубокий смысл. Новая палица из сливового дерева, похожая на ту, которой герой оглушил льва, символизирует то, что у человека нет и не может быть никаких способов воздействия на природу, кроме тех, что созданы самой природой. Непробиваемая шкура Немейского льва, которая служила боевым нарядом Геракла, символизирует то, что взятая у природной стихии мощь становится средством защиты от ее же угроз, а когти и зубы льва, с помощью которых Геракл содрал шкуру — орудия обработки и производства. И, наконец, трусливое поведение Эврисфея — это метафора того, что пространство природы всегда «боится» результатов деятельности человека и всякий раз прячется от них, сообщая человеку информацию о природной необходимости или опасности посредством слов глашатая, то есть опосредованно.

[i] "Словарь древнегреческого языка" Вейсмана А.Д. был издан в Санкт-Петербурге в 1899 году. На странице 696 указано источник.