Геральдика как знаковая система возникла в средневековой Европе, когда воины начали использовать символику на своих доспехах и щитах для идентификации на поле боя. Эти символы, впоследствии именуемые гербами, стали отражать принадлежность к определенной семье, роду или земельной единице, а также служили знаком достоинства и статуса. Развитие геральдики шло параллельно с усложнением социальной структуры, что способствовало формированию правил и норм, регулирующих использование гербов.

С течением времени геральдика приобрела систематизированный характер, что выразилось в создании специальной терминологии и правилах описания гербов — так называемой блазонирования. Герб стал не только символом индивидуальной идентичности, но и важным элементом культурного наследия, отражая исторический контекст и социокультурные особенности разных стран. Благодаря этому, геральдика остается актуальной и в современном мире, продолжая развиваться и адаптироваться к новым условиям.

Геральдика

9.1. Введение в изучение геральдики. Происхождение гербов. Название этой дополнительной исторической дисциплины происходит от латинского слова Negaldus – глашатай.

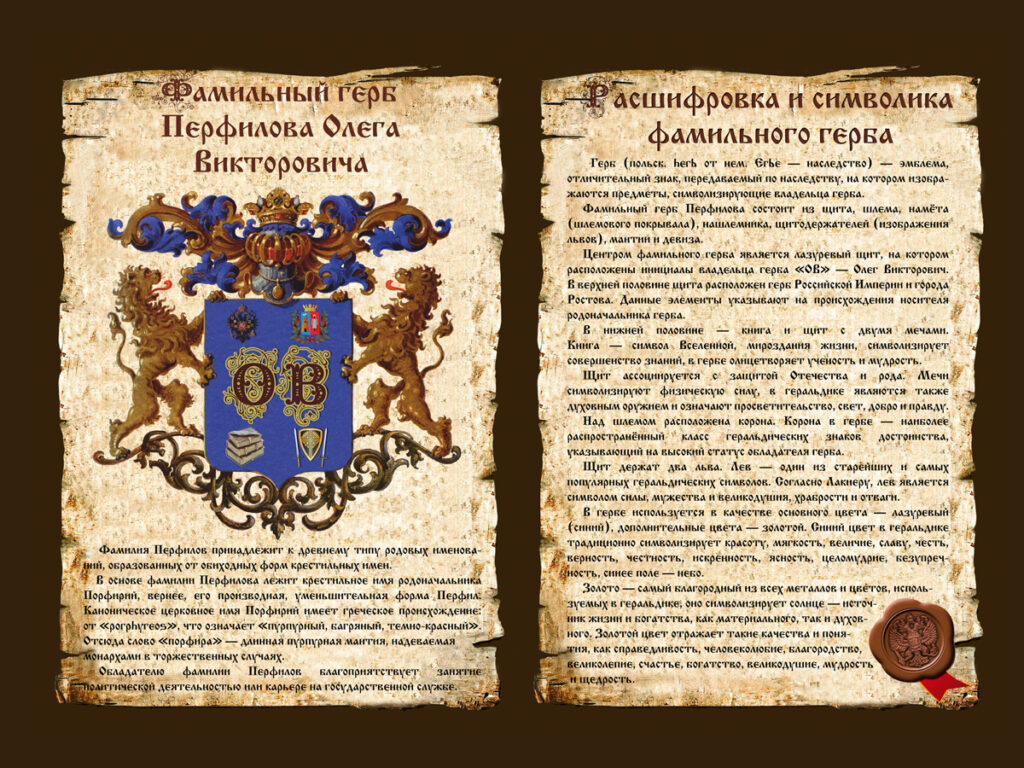

Основным объектом исследования в геральдике является герб (от польского herb, старочешского – herb, от немецкого – наследство). Гербы могли быть принадлежностью отдельных лиц, городов, областей, государств; в средние века – различных ремесленных корпораций – цехов, купеческих гильдий и так далее. Основной целью геральдики как дополнительной исторической дисциплины является атрибуция (определение принадлежности) гербов, на основе которой можно установить дату и место производства того или иного предмета материальной культуры, на котором изображен герб.

Подсказка для вас — 1 О лекциях про Белоруссию. Гербы использовались как украшение на оружии, доспехах, одежде, мебели, коврах, посуде, ларцах, каретах, печатях, монетах, бумажных деньгах, на архитектурных сооружениях в виде художественной ленки, на витражах, на фресковой росписи потолков и стен дворцов.

Гербы также использовались в качестве украшений на надгробных плитах, заменяя соответствующие надписи. Через герб можно узнать многое о владельце предмета, например о его титуле. Частные гербы изображали головной убор, который помещался над щитом в виде короны (княжеской, графской, баронской, дворянской) или митры для духовных лиц.

Герб — это помощник в определении экономических, культурных, родственных связей, династических браков и демографических процессов, происходящих внутри верхушки общества. История происхождения гербов связана с появлением гербовой эмблемы, которая стала неотъемлемой частью герба. Возникновение эмблематики — это появление условных символических образов, представляющих определенные понятия, идеи и т.д., и эти события уходят в древность.

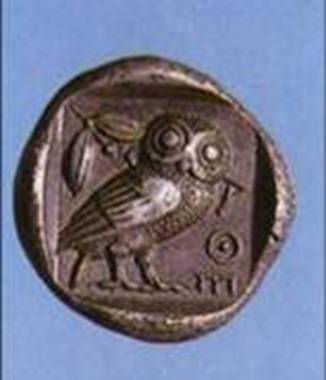

Они зародились в античном мире и изначально символизировали абстрактные понятия, такие как мудрость и др. Затем эти изображения стали символами для древнегреческих городов-государств и их колоний: сова для Афин, пегас для Коринфа. Они начали появляться на монетах, печатях и других предметах, но тогда они еще не были гербами.

Значки на щитах рыцарей стали символами кланов, когда они начали передаваться по наследству. Появление гербов было обусловлено двумя основными причинами. Первая причина связана с широким распространением использования рыцарских шлемов с закрытыми визорами, которые скрывали лица воинов во время боевых действий и турниров.

Таким образом, рыцарские турниры, пользующиеся большой популярностью в средневековой Западной Европе, привели к появлению различных символов на щитах рыцарей. Постепенно эти символы стали наследственными и принадлежали к родовым гербам.

Вторая причина появления гербов связана с развитием социальных процессов в средневековом обществе, усилением консолидации и иерархизации господствующего класса. Гербы призваны четко обозначать место их обладателя, его сословие (отличие), профессиональную принадлежность, право на владение землей и положение внутри господствующего класса.

Получив правовой аспект, герб мог стать знаком владения землей, если в него включалась эмблема определенной территории, и с помощью гербовой символики можно было выиграть судебный процесс. Массовое использование гербов привело к появлению специалистов по геральдике, которые стали представителями сеньоров — герольдами.

В то время начали появляться рукописи и сборники о гербах. Данные, которые раскрывают нам информацию о древних гербах Европы, разделяются на материальные (изображения гербов) и письменные (семейные летописи, юридические акты, исторические хроники).

Поделитесь ссылкой:

Появление геральдики

Геральдика возникла в XII веке, но только в XIV веке начали осознавать ее как отдельное явление. Более двух веков люди не могли понять, что это за явление, окружающее их. В середине XIV века Бартоло да Сассоферрато, известный главным образом как юрист, написал трактат «О знаках и гербах».

Конечно, он не использовал слова типа «социальная идентификация» или «социально-коммуникативная функция» гербов. В своем трактате он объяснил цель геральдики и гербов: для распознавания.

Термин "геральдика" появился в XVII веке. До этого она существовала как отдельное явление. Даже один из основных источников информации о геральдике — гербовники — появился в XVII веке.

Рыцарские турниры

Геральдика возникла в военной среде рыцарей, которые внезапно почувствовали необходимость выделить себя. И тут нет никакой тайны. Пока рыцарь находится на своих владениях, ему не нужны никакие дополнительные идентификационные знаки. Все крестьяне знают его и уважают.

Однако как только он покидает пределы своих владений, он сразу превращается в одного из многих. Рыцарь конечно не хочет быть просто одним из многих, ведь зачем ему ехать туда, где он не знаком?

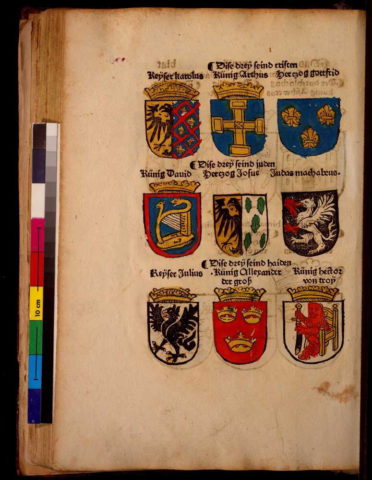

Схватка на турнире. Книга турниров и семейной хроники Вальтера М. BSB Cgm 1930. 1506–1511 гг.

Рыцари отправляются на турнир. Если мы будем рассматривать турниры как спортивные соревнования, мы недопоймем их истинного смысла. Они не сводятся к спортивным соревнованиям, а представляют собой социальное шоу для тех, кто желает принадлежать к определенному слою общества с определенными привилегиями и обязанностями.

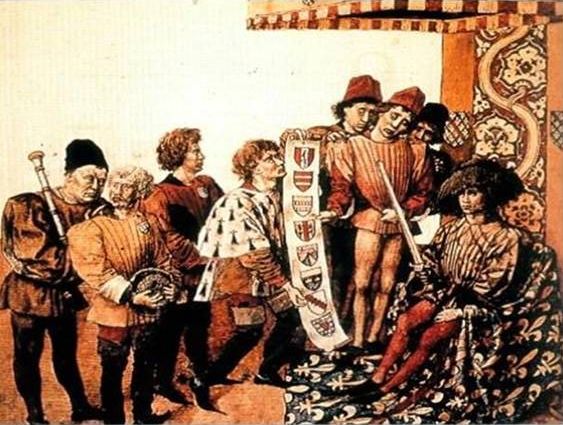

Во время шоу каждому рыцарю важно как-то выделиться, и они делают это с помощью символов. На знаменах, щитах итд изображаются гербы. Для этой цели на турнире проводится выставка гербов. Фактически, это экспертиза, где оруженосцы представляют герб рыцаря на шлеме или в другом изображении перед гербовыми судьями.

Многократно этот процесс проводился в непосредственной близости от монастыря, что представлялось весьма удобным. Среди нас сохранилось немало памятников, подтверждающих это.

Рене Анжуйский в своем трактате о гербовой экспертизе, написанном около 1460 года, рассматривает интересные аспекты турниров того времени. Он обращает внимание на то, что победитель не только получает коня и доспехи побежденного, но и имеет возможность улучшить свое положение, получив дополнительное снаряжение. Однако не всем удается принять участие в турнирах, и даже богатые родители не всегда могут обеспечить своих детей участием. Герб в этом случае служит способом идентификации среди участников, отделяя "своих" от "чужих" на поле боя.

Например, когда мы комментируем турнир, возникают определенные трудности, поэтому мы упоминаем гербы. Например: "Рыцарь с пламенным пестиком нанес сокрушительный удар рыцарю с восстающим львом на золотом поле". Большинство старых гербов тесно связаны с родовыми именами и местами, где основан род.

Используя частицы в родительном падеже "де", "ди", "фон", "аф", возникают родовые имена. Например, Жан de Монтань по-французски, Иохан фон Берг по-немецки. Это уже узнаваемые фамилии. Гербы, которые отображали родовое имя цветом или элементами, назывались гласными, или говорящими.

Длительное время знатоки геральдики утверждали, что гербы с гласными буквами считались нечестными. Но современные исследования показали, что среди высшего класса гербы с гласными буквами были очень распространены и составляли более половины всех гербов. Таким образом, через гербы рыцарский класс становится видимым социально.

История геральдики

Связаться с нами

Редакцией занимались

Доцент Евгений Пчелов является кандидатом исторических наук. Он также является заведующим кафедрой вспомогательных исторических дисциплин и археографии в ИАИ РГГУ.

Возникновение и развитие геральдики как знаковой системы понятие герба

Истоки гербового искусства. Значение геральдики.

Вступление

В жизни общества символы и знаки играют значительную роль. Некоторые из них выступают в качестве уникальной идентификации конкретного человека, семьи, организации, города или государства. На будущих занятиях мы обсудим эти символы и познакомимся с историческими дисциплинами, которые изучают их. Особое внимание будет уделено государственной символике.

Изображения в гербах: первый — это журналист Андрей Александрович Симонов (изображение выполнено художником Евгением Александровичем Комаровским), второй — город Лилль во Франции, третий — герб Бельгии.

Флаги трех государств (слева направо): Чехии, Японии, Бразилии.

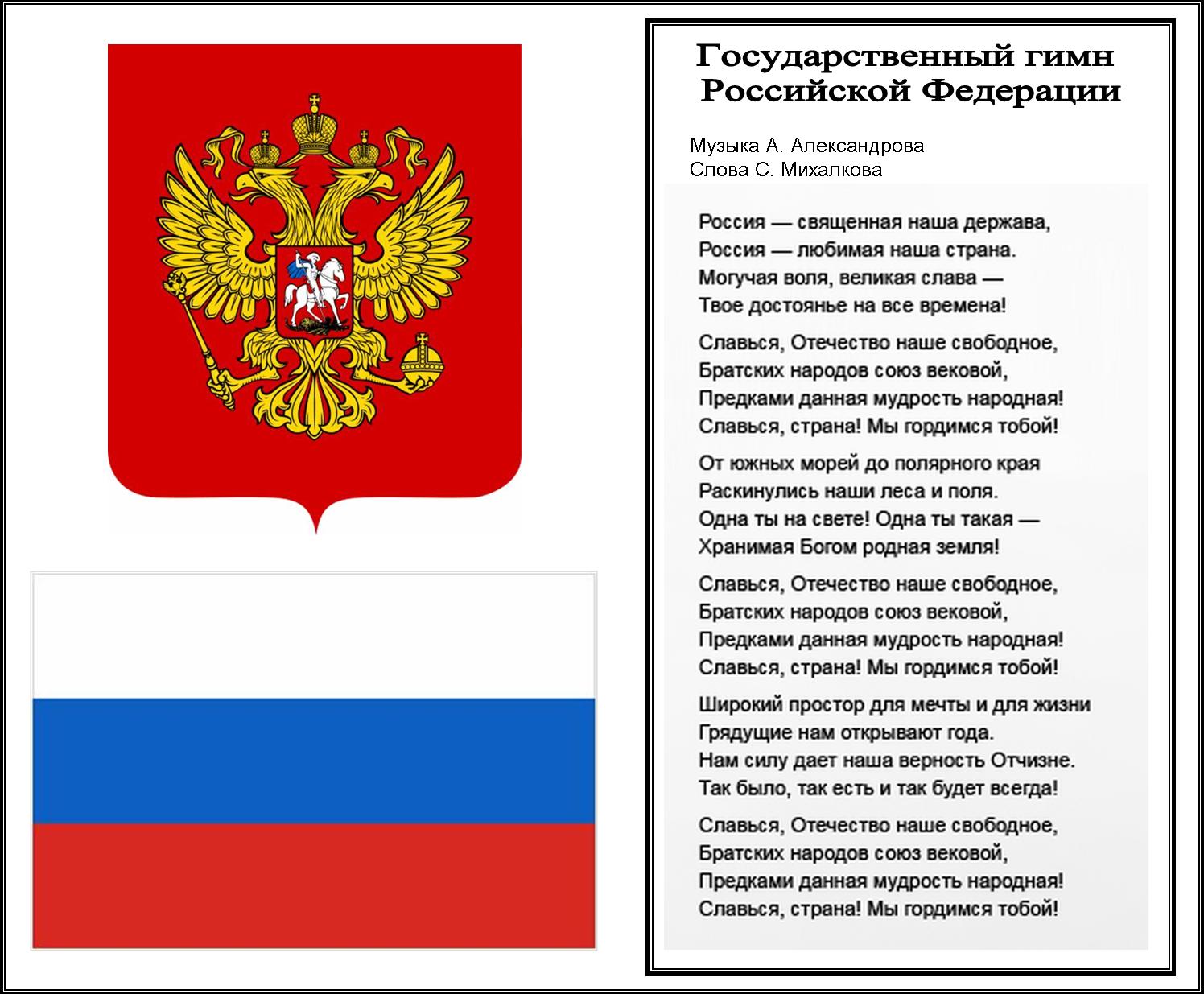

Традиция выбора особого символа для своего народа и племени уходит своими корнями глубоко и распространена во всем мире. У каждой страны есть уникальные эмблемы или символы, которые отличают ее от остальных. Основными государственными символами являются гимн, герб и флаг. Они служат для воплощения истории государства и отражения его настоящего, а Выражают патриотизм граждан и обозначают страну на международной арене.

Официальные символы государства — герб, флаг и гимн Российской Федерации.

У каждой страны своя история появления этих символов, включая историю символов России (мы рассмотрим её на отдельных занятиях).

1. Геральдика

Геральдика (от средневекового латинского heraldus — глашатай) — это наука о гербах.

В течение периода с 13 века до первой половины 19 века осуществлялось составление дворянских, цеховых и земельных гербов. Со второй половины 19 века, геральдика также стала вспомогательной исторической дисциплиной, изучающей гербы.

Герб (польск. herb, от нем. Erbe – наследство) — это символ, передаваемый по наследству и используемый для выражения исторических традиций владельца или государства. Он представляет собой сочетание фигур и предметов, которым придаётся определенное символическое значение.

2. Как возникли гербы?

Первобытные люди верили, что каждый род произошел от какого-то животного, растения, предмета или явления природы, таких как орёл, медведь, дуб, змея и др. Их изображения стали символом рода, указывающим на его происхождение, похожим на тотем. Слово "тотем" на языке североамериканских индейцев племени Оджебве означает "его род".

Изображение бизона найдено в пещере Нио в Пиренеях

На центральной площади поселения обычно устанавливался столб с изображением тотема. Тотемные изображения украшали предметы, принадлежащие клану; члены клана наносили его на кожу красками или в виде татуировки. Увидев этот символ на теле или на вещах человека, можно было сразу определить его клан: черепахи, волка, сокола или любого другого.

В дальнейшем тотемы родов, объединяющихся в племена, превращались в защитников племени и племенных союзов. Символ тотема часто изображали на щите воинов рода и племени, так как там можно было сделать крупный, хорошо различимый как вражеский, так и свойственный воинам изображение. Эти изображения на щитах стали прототипами будущих гербов.

Изображения, постоянно использующиеся на монетах, медалях и печатях древнего мира, могут считаться первыми гербами. Орёл с львиной головой стал символом шумерских государств уже в 3-м тыс. до н. э.

Анзуд — птица, связанная с культурой Шумера

Также известны: удав в Египте, орел в Персии и Риме, лев с короной в Армении. В Древней Греции — символом были афинская сова, крылатый конь Коринфа, роза с острова Родос, павлин с Самоса и другие.

Монета с изображением совы. Город Афины

Примерно тысячу лет назад, в средние века, в Европе сражались профессиональные конные воины на полях битв и на турнирах. Они считались людьми благородного происхождения и назывались рыцарями (от немецкого слова, обозначающего "всадник").

У них было тяжелое вооружение, покрывавшее всё тело металлическим доспехом, а голову защищал шлем, часто скрывающий лицо воина.

В сражениях и на турнирах рыцари соблюдали определенные правила: сражаться только с достойным соперником, не нападать без предварительного вызова, проявлять уважение к противнику; победитель получает в качестве трофея оружие и коня побежденного.

Для того чтобы определить на поле битвы или на соревновании достойного соперника, необходимо было выяснить, принадлежит ли он к благородному сословию, уважаемому роду, совершил ли он уже подвиги. Даже если шлем был поднят, рыцарь не всегда мог узнать другого рыцаря в лицо. Поэтому они начали использовать специальные отличительные изображения — гербы.

Гербы рыцарей на щитах представляли собой символы, которые наносились на щиты, знамёна, шлемы, одежду и попоны лошадей. Они также украшали ворота замков и домов, посуду и мебель, а также были вырезаны на печатях. Значение гербов было таким же важным, как и имя их владельца, но в отличие от имени, герб можно было увидеть издалека, а не только услышать или прочитать.

Одевание рыцаря из Англии.

Третий пункт — Герольды

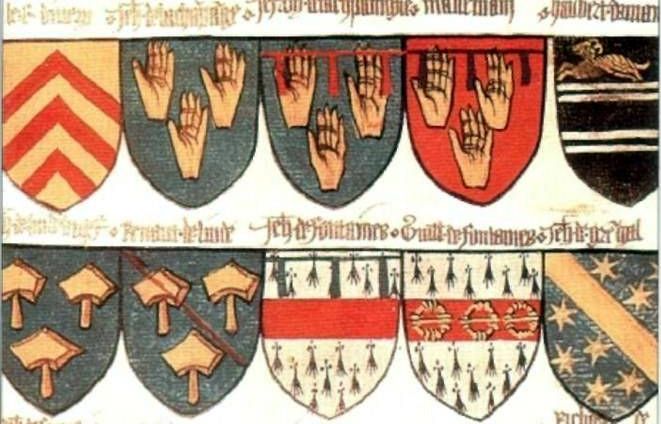

Сборник гербов XV века, изображающий гербы рыцарей Нормандии.

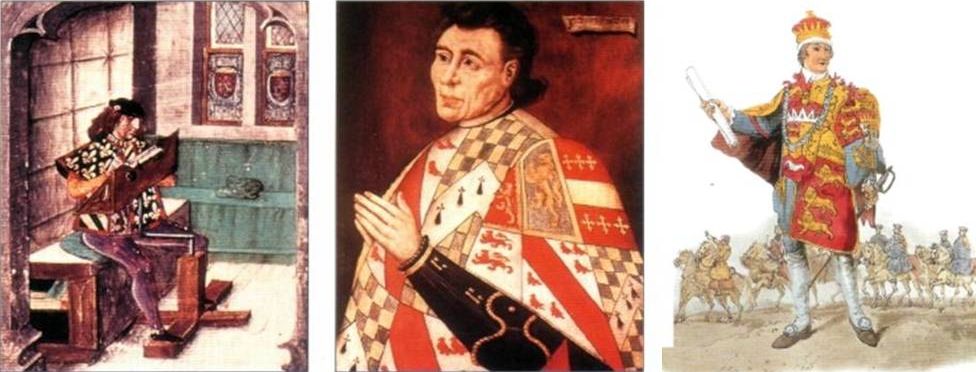

Это привело к появлению специалистов, которые специально изучали гербы и историю родов, которые владели ими, они читали и толковали гербовые изображения. Такие специалисты назывались герольдами (от латинского Heraldus – глашатай), а их деятельность – геральдикой.

На турнирах они часто выступали как глашатаи, и рыцари прибегали к их помощи, когда у них возникали затруднения с истолкованием герба противника. Постепенно правила создания гербов стали одинаковыми для всех государств, и герольды внимательно следили за их соблюдением.

Одежда герольдов из различных стран.

4. Элементы герба

Герб включает в себя целый ряд элементов, некоторые из них присутствуют во всех гербах, в то время как другие могут отсутствовать. Основными элементами являются:

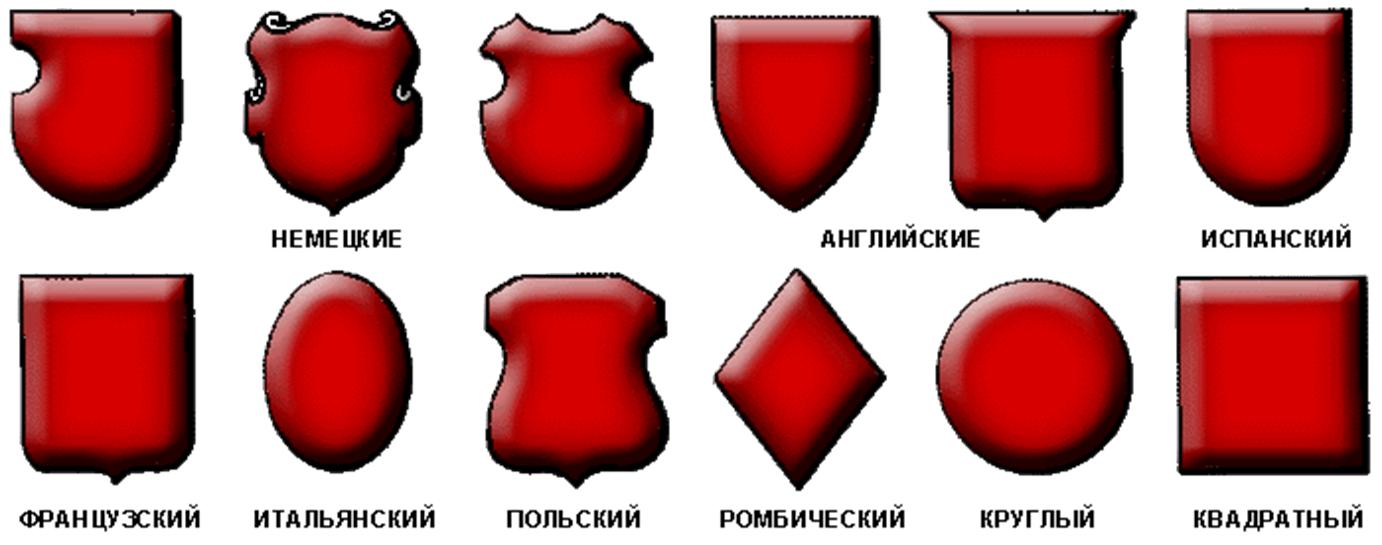

В геральдике существуют строго установленные виды щитов, каждая страна имеет свои особенности. В Германии не соблюдались строгие правила, поэтому немецкие щиты имели уникальную (вырезную) форму.

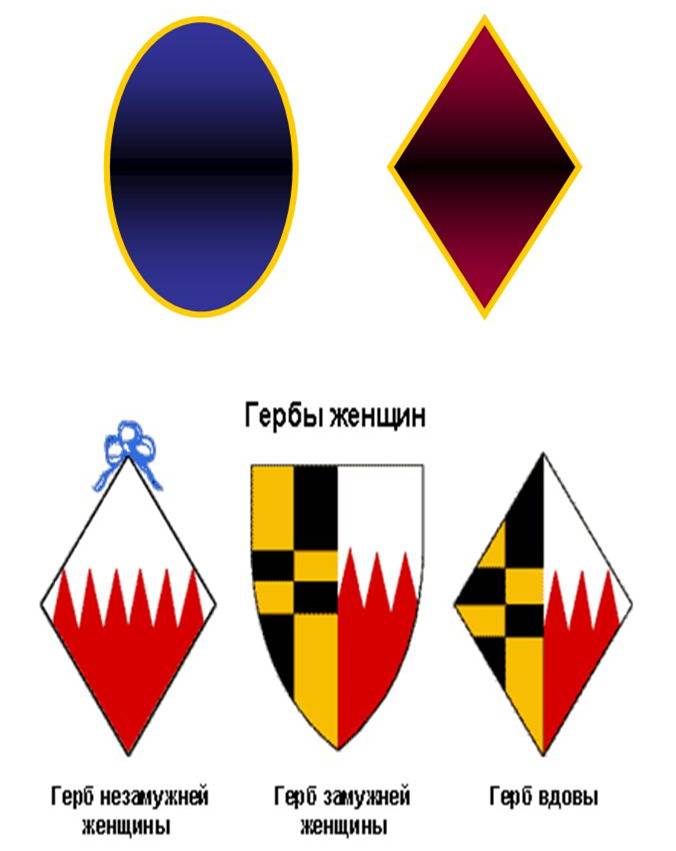

Женские гербы имели особую форму, основанную на овале или ромбе. Изменение положения женщины влекло за собой изменение ее герба. Замужней женщине разрешалось использовать форму и изображения щита мужа. После становления женщины вдовой, щит снова принимал форму овала или ромба.

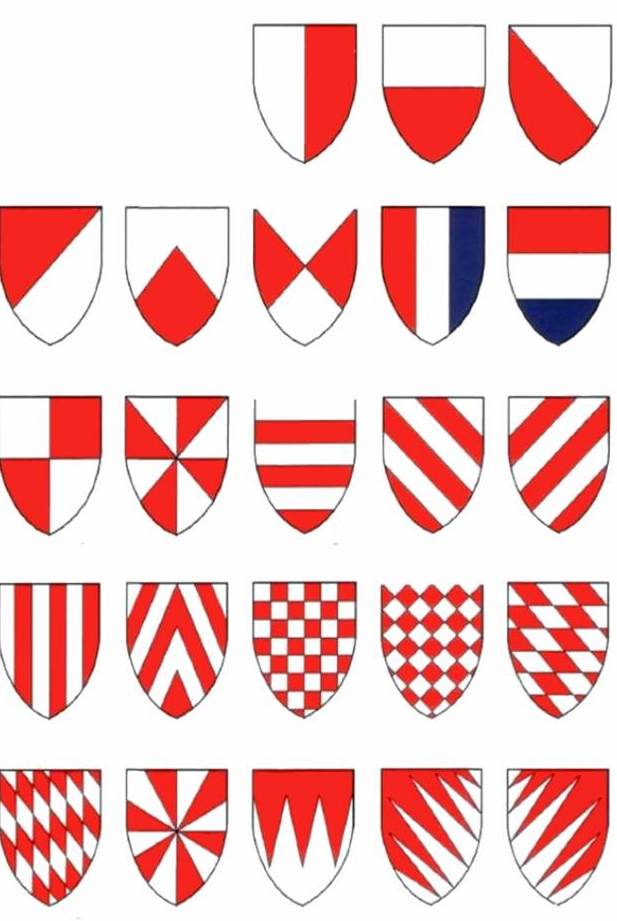

В старинных гербах гербовые фигуры символизировали определенные достоинства (например, шеврон обозначал ранение). В XIX веке эти правила были отменены, и вместо этого в гербах стали использовать фигуры для разделения гербового щита на различные части, в которые помещали разнообразные изображения: животных, птиц, людей и растения.

Разнообразные способы разделения гербовых щитов.

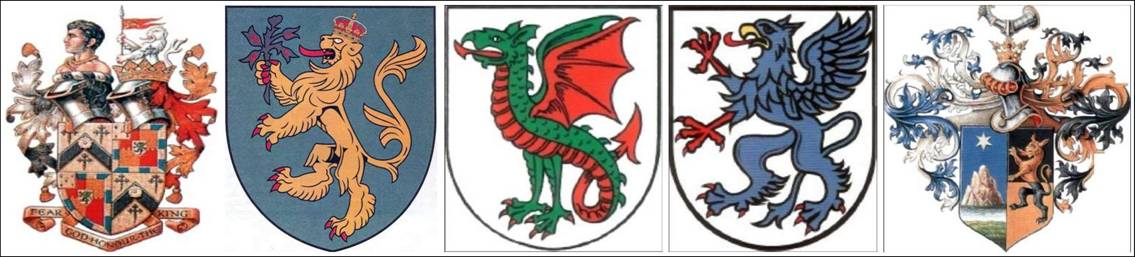

Среди наиболее часто встречающихся изображений в гербовых щитах были вымышленные существа — единорог, грифон, тур, орел (двуглавый), пифия и дракон. Часто в гербах можно увидеть изображения ангелов, святых, монахов и воинов.

Традиционно гербы украшались шлемами, которые отражали боевые шлемы их владельцев. Однако в гербе шлем обычно украшался нашлемником и наметом, выполненным в виде лент.

Шлемы отсутствуют в гербах священников, городов, ремесленных цехов и женщин.

Гербы с изображением шлемов имеют особое значение.

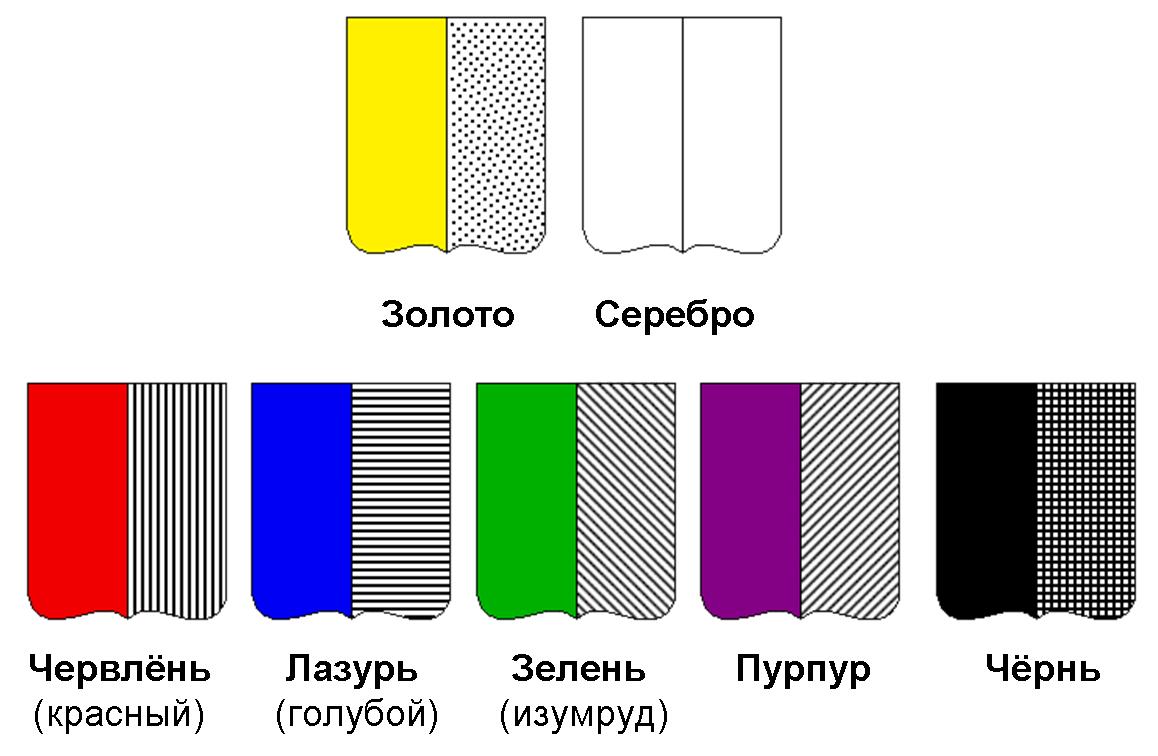

В геральдике цвет играет важнейшую роль.

Оттенки, применяемые в эмблемах.

(Чтобы узнать их значения, нажмите на значок "Книжка".)

Ювелирные изделия — персональные аксессуары, не передающиеся по наследству. Они служили как символы отличия и индивидуальности, внесенные в герб. Это могли быть изображения орденов, членом которых был владелец герба, а также регалии его должностей (жезл, меч, знамя и другие).

Эмблема Наполеона I, императора Франции, с изображением символов его императорской власти.

В некоторых гербах присутствует мантия — стилизованное изображение палатки, выпирающей из-под короны над гербом. В русских гербах ее использование разрешалось только в гербах князей и родов, имеющих свои корни в древнерусских князьях. На государственных гербах над мантией изображается шатер – сен.

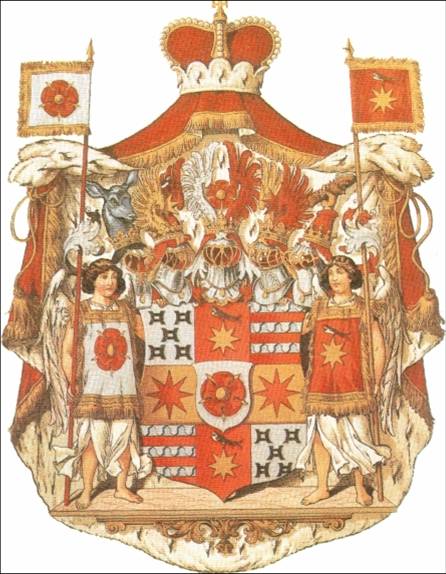

Герб принцессы Липпе (конец тринадцатого века).

В средние века, гербы земель и царств были украшены коронованной мантией. Геральдика разработала систему определения различных видов корон. Человек с определенным титулом имел право иметь на своем гербе строго определенный тип короны.

Слева направо: изображение герба папы Иоанна Павла II, символ потомков ацтекского императора Монтесумы II, и герб венгерских герцогов Баттьяни.

Защитный щит обычно украшен изображениями животных и людей, которые его удерживают. Часто эти фигуры также несут свой смысл — в гербах государств можно увидеть изображения святых, их покровителей, а также характерных для местности животных. Люди или животные, удерживающие щит, символизируют определенные качества.

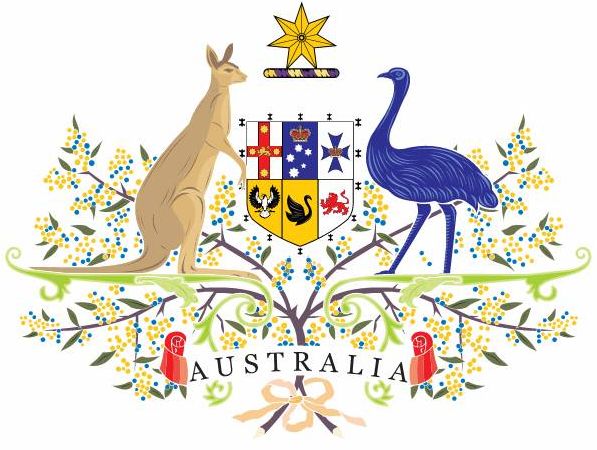

Герб Австралии содержит изображение щитодержателей.

Часто герб включает в себя девиз — слово или короткое предложение.

Пафосный лозунг испанского рода Манрике де Лара, утверждающий, что «семья не навещает королей — короли сами приезжают к ней».

5. Значение гербов

Точно так же, как генеалогии, гербы повествуют о истории дворянских родов, но не словами или диаграммами, а изображениями. Иногда их повествование верно, а иногда насыщено вымыслами, добавленными для укрепления родовой древности и заслуг, чтобы было основание требовать для себя большего уважения и почёта.

Герб князей Багратионов представляет символику, связанную с их предполагаемым происхождением от древнего еврейского царя Давида. На гербе изображена арфа Давида, а также праща с камнем, который убил великана Голиафа.

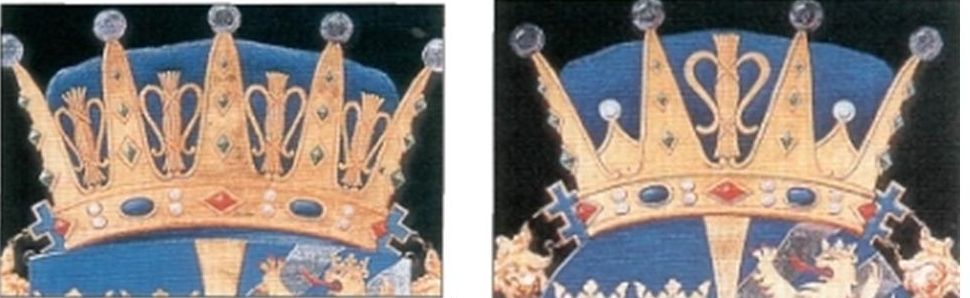

Символика герба может раскрывать информацию о родовых связях, титулах, поле, браке, принадлежности к рыцарскому ордену и других аспектах жизни человека, который носит этот герб. Иногда даже мелкие детали могут иметь важное значение.

Слева представлена корона на гербе старшего сына шведского принца; справа — корона на гербе наследника трона.

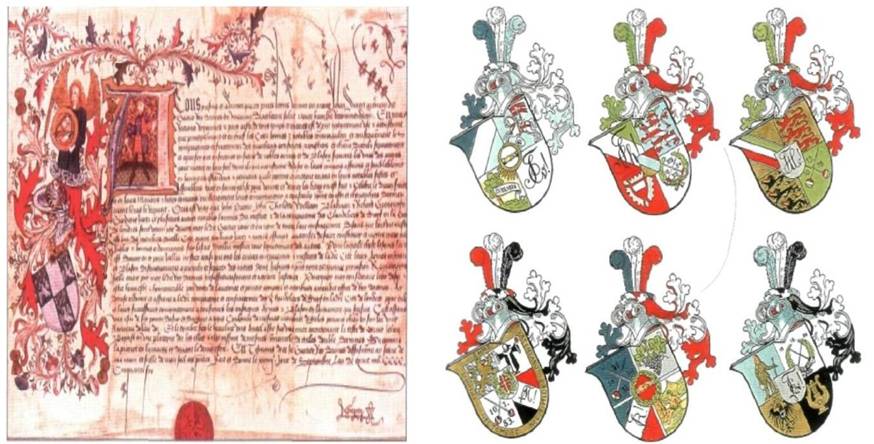

Позже появились гербы городов и их ремесленных цехов.

На левой стороне расположена гербовая грамота свечников Лондона, датирующаяся 1463 годом, а справа представлены гербы студенческих братств из университета в Гелдельберге

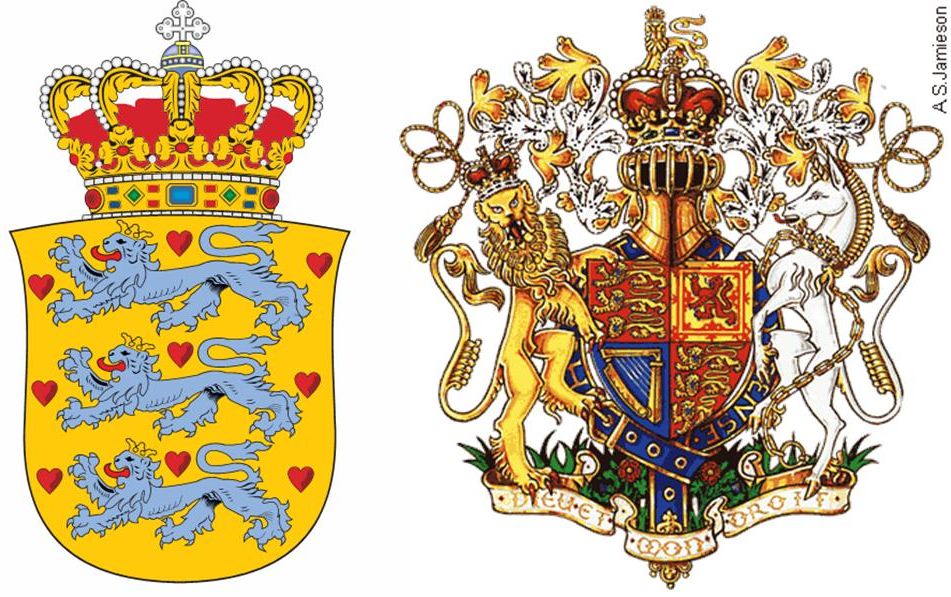

Со временем у государств появились национальные гербы, которые стали символом их независимости. Скорее всего, датский и английский гербы являются самыми древними из них.

Символы слева направо: датский герб и современный облик британского герба.

Обычно это были изображения гербов правителей — королей, великих князей, царей, которые руководили этими странами. У каждого из этих гербов есть своя история.

В начале XX века гербы основных европейских монархий представлены слева направо сверху вниз: Пруссия, Австрия, Венгрия, Бавария, Россия, Германия, Великобритания, Саксония, Италия, Испания, Вюртемберг.

Следующее занятие будет посвящено истории появления герба нашего государства.

Попробуйте создать и описать герб вашей семьи или собственный герб.

Пожалуйста, выполните следующие задачи:

Если вы заинтересованы в геральдике, то рекомендуем посетить следующий сайт:

Геральдика — это система идентификации в средневековом европейском обществе, осуществляемая с помощью визуальных символов. Она включает в себя гербы, эмблемы и другие знаки государственной принадлежности, а также правила их составления и толкования. Геральдика также является объектом изучения исторической дисциплины — гербоведения.

Первоначально геральдика возникла как изображения на знамёнах. Начиная с 1-й трети 12 века, гербы стали активно использоваться как средство идентификации участников рыцарских турниров. В связи с высоким статусом рыцарского класса гербы были приняты всеми слоями средневекового общества и к 12–13 векам утвердились как полноценная эмблематическая система.

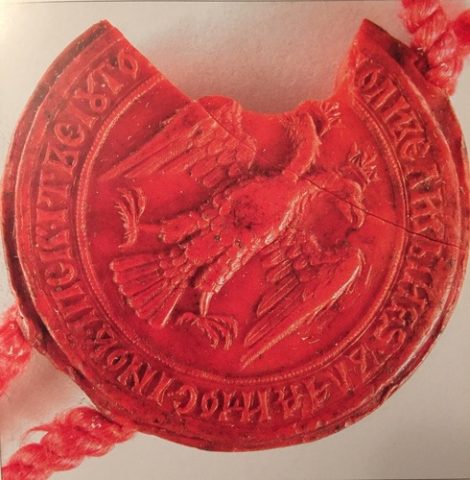

После того, как гербы стали владеть не привилегированные слои общества, включая крестьян из отдельных регионов католической церкви в период между 12–13 веками, затем ремесленные корпорации, города, городские и религиозные сообщества с начала 14 века, геральдика стала широко распространяться. Также печать способствовала распространению гербов, поэтому гербы стали идентификаторами контрактантов и средством аутентификации письменных актов. В период с 12–15 веков сохранилось около 1 миллиона гербов, из которых около трёх четвертей известны благодаря печатям.

Печать из серебра с гербом Томаса де Роукби, хранящаяся в Британском музее в Лондоне, была создана в 14 веке на территории Англии.

В то же время, в 13 веке формировался институт герольдов и появились первые гербовники. На протяжении 14 века формировался изобразительный аспект геральдики, включая композицию, использование изображений и терминов. Считается, что основные районы развития "классической геральдики" это Северная Франция, Фландрия, Южная Англия и Прирейнская Германия.

В это время также активно развивалась "воображаемая геральдика", которая возникла еще в середине 12 века — это совокупность гербов, приписываемых легендарным персонажам и историческим личностям "догеральдических" времен. Для обозначения отдельных ветвей знатных родов в 12-14 веках использовались специальные изменения герба (бризуры); в 16-17 веках для этой цели применялись знаки каденции — элементы, добавляемые в герб (титло, полумесяц, звезда, мерлетта и другие), шлемовые эмблемы, а также многопольные гербовые щиты (соединения нескольких гербов).

В эпоху Возрождения произошел отказ от средневековых принципов восприятия геральдики. Гербы начали нести смысл, не связанный прямо с визуальным образом, и нуждались в расшифровке. Многие из существовавших в средние века эмблем в период Возрождения получили новое значение. В 16-17 веках эта тенденция усилилась; геральдика стала использоваться для визуализации идеологических программ (эмблематика английской королевы Елизаветы I, французского короля Франциска I).

Белая роза Йорков. Элемент миниатюры из рукописи Жана де Ваврена «Собрание староанглийских хроник». Примерно 1470–1480. Хранится в Британской библиотеке, Лондон. MS Royal 14 E IV.

Fol. 10.

В средние века геральдика не имела юридического статуса, однако уже к 16 веку в общественном сознании укрепилась связь герба с особенным положением. Начиная с 16 века, аноблирование сопровождалось массовым использованием гербов.

В XVI–XVII веках престарелая знать и верховная власть стали искать способы отделения от новых дворян и богатеющих буржуа, предпринимая попытки регулирования геральдики. В 1535 году Франциск I признал право носить гербы со шлемами только "благородным".

В XVII веке государственные герольды начали вводить сословную регламентацию не только внешних элементов герба (короны, золотые шлемы и т. д.), но и изображений на щите. В XVII–XVIII веках окончательно закрепилось представление о геральдике, согласно которому право на гербы принадлежало только привилегированному сословию.

В конце 18 века геральдика как система визуальной идентификации утратила свое значение из-за отмены сословий и привилегий, превратившись в реликт. Тем не менее, она продолжила играть важную роль в национальной и административной идентификации, включая государственные гербы и гербы городов.

В России геральдика появилась позже, чем в Западной Европе, так как формирование единого русского государства и его включение в международные отношения требовали новых символов царской власти.

В России личная и родовая геральдика была привилегией и символом исключительно дворянства и знати, поэтому. Специальное учреждение, занимающееся гербами, было создано в 1722 году — Герольдмейстерская контора (Герольдия с 1800 года). С 1785 года каждому российскому городу приказывалось иметь свой герб.

Отечественная геральдика была кодифицирована в «Титулярнике» 1672 года, «Гербовнике» А. Т. Князева (1785) и других документах. В период с 1797 по 1917 годы значительная часть родовых и личных гербов была закодирована в официальном «Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи» (20 частей, 10 из которых были опубликованы). Российская родовая и личная геральдика утратила свою прежнюю значимость после Октябрьской революции 1917 года.

Гербы благородных родов Российской Империи собраны в одном сборнике, изданном в Санкт-Петербурге в 1785 году. Этот гербовник был переиздан в 1912 году и содержит информацию о фамильных гербах, их печатях и особенностях. Книга упорядочена по алфавиту и принадлежит Анисиму Титовичу Князеву.

Первые геральдические трактаты появились в Западной Европе в 14–15 веках, а с середины 16 века широкое распространение получили сочинения, посвященные основам геральдики.

Зарождение и первые шаги научного изучения геральдики связаны с деятельностью ученых-эрудитов 17 века. Они постарались проанализировать и систематизировать накопленный фактический материал, сделав основой изучения геральдики ссылку на источники. Наибольший вклад в формирование научного гербоведения внесли немецкий ученый Ф. Я. Шпенер и французский иезуит К. Ф. Менетрье , который определил подходы к геральдике как к историческому явлению и расширил круг источников изучения гербоведения.

В 18 веке гербоведение активно развивалось в Великобритании (А. Низбет, Дж. Эдмундсон) и Испании (Х. де Авилес), в то время как во Франции оно переживало стагнацию. В Германии сформировалась собственная школа научного гербоведения, выдающимся представителем которой был И. Х. Гаттерер; курс геральдики был внесен в учебные программы немецких университетов.

Обращенные внимания тенденции в развитии исследований о гербоведении за рубежом сохраняли свое значение и в девятнадцатом веке. В России гербоведение начало свое развитие в восемнадцатом веке, и в середине девятнадцатого века оно было признано как важная историческая дисциплина. Развитие отечественной геральдики связано с именами Г. Мальгина, А. Б. Лакиера, и Ю. В. Арсеньева, которые разработали собственную геральдическую терминологию.

Как научная школа, российская геральдика сформировалась к началу двадцатого века, и появились профессиональные историки-гербоведы (В. К. Лукомский и др.), началось обучение геральдике в вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

Во второй половине XX века геральдика начала активно развиваться под влиянием новых направлений исторической науки, включая историческую антропологию. С 1970-х годов профессиональные историки стали преобладать среди гербоведов. Ведущие исследователи современной зарубежной геральдики: М. Пастуро, М. Попофф, Э. Пиното (Франция), Дж.

Баскапе, М. Дель Пьяццо (Италия), М. де Рикер, Ф. Менендес Пидаль, Э. Пардо (Испания), А. Р. Уагнер, Дж. Дж. Бролт (Великобритания), О. Нойбеккер (Германия). С начала 1980-х годов наблюдается некоторое возрождение отечественной школы гербоведения, в том числе публикации исследований Н. А. Соболевой и других.

В 1992 году было основано Государственное геральдическое управление, которое занимается проверкой и регистрацией государственной, территориальной и значительной части ведомственной геральдики. В 1999 году были учреждены Геральдический совет при Президенте Российской Федерации и должность государственного герольдмейстера. Также было открыто несколько центров геральдических и генеалогических исследований, в том числе в институтах Российской академии наук. Автором первой публикации является Александр Петрович Черных в Большой российской энциклопедии, 2006 год.

ГЕРАЛЬДИКА

Геральдика (от лат. heraldus — герольд, глашатай) представляет собой сборник гербов, выделенных по различным критериям, таким как географические, социальные, хронологические, тематические и другие (например, Г. Московской обл., городская Г., церковная Г.). Это специальная историческая дисциплина, которая изучает герб как исторический источник, культурное явление и часть истории общества (гербоведение). Также геральдика включает практическую деятельность по созданию и описанию гербов.

Герб Ватикана

Исследования в области геральдики включают изучение гербов и широкий круг письменных и материальных памятников, на которых они изображены. Основные источники геральдической науки включают геральдические столбцы, геральдические книги, грамоты о дворянстве и титулах, законы, миниатюры рукописей, печати, монеты, флаги, оружие, надгробия, предметы быта и другие. В геральдике выделяются такие области как: теория геральдики (изучает основные принципы дисциплины, ее объект, структуру, функции и принципы классификации гербов, а также методы их изучения и терминологию), история геральдики (изучает развитие геральдических систем, деятельность учреждений и организаций в области геральдики, геральдическое искусство и т. д.), источниковедение геральдики (изучает геральдические источники и разрабатывает методы их анализа), историография геральдики (исследует развитие геральдической мысли), археография геральдики (изучает публикации геральдических памятников и разрабатывает методы их издания), библиография геральдики (занимается текущим и ретроспективным учетом геральдической литературы), формальная геральдика (разрабатывает научно обоснованные методы составления и описания гербов; устаревшее название — теоретическая геральдика).

Изучение геральдики тесно связано с коллекционированием монет, значков, флагов, изучением филателии, искусствоведением, историей культуры, политологией, музейным делом, социальной историей, правоведением и другими областями знания.

Возникновение европейской геральдики произошло в середине XII-XIII веков, когда сложилось понятие герба, выделились основные тематические области геральдики и основные группы гербов, формировался институт герольдов (особых должностных лиц, обязанностью которых было составление, описание и проверка гербов).

Для сохранения гербов и их передачи владельцам, началось создание гербовых свитков, которые со временем превратились в гербовники — собрания гербов в алфавитном или логическом порядке (рисунков, описаний, объяснений значения), сопровождаемых генеалогическими, историческими, географическими, биографическими и другими данными. Самый ранний пример — в хронике Матвея Парижского (XIII в.). Появившись на территории между реками Рейном и Луарой, к началу XIV века гербовники распространились по всей Западной Европе.

Символ рода Оболенских

Символ рода Оболенских

В 14-15 веках символ достиг пика своего развития, имел высокое значение в общественной и культурной жизни, широко применялся в повседневных делах. Началось официальное закрепление его использования (XIV век), появились первые книги с описанием символов, способствовавшие формированию специальной терминологии, а в некоторых странах были созданы специальные геральдические учреждения (герольдии), регулирующие геральдическую политику.

Начиная с XVI века в Европе возникли попытки интерпретации геральдического материала, однако они имели мало научной значимости и привели к излишне подробным, выдуманным правилам создания гербов. Основоположником изучения геральдики считается французский проповедник и ученый К. Ф. Менестрие (1631-1705), который пытался отделить миф от фактических данных.

В XVIII веке началось преподавание геральдики в университетах (впервые в 1706 году в Берлине). В XIX веке появилось множество геральдических источников, началось издание периодических публикаций (Der Herold (Германия) с 1869 года; Archives héraldiques suisses (Швейцария) с 1887 года), а также были основаны научные общества.

В ХХ веке появились международные организации, такие как Международная геральдическая академия (Франция), Международный институт генеалогии и геральдики (Испания) и другие. С 1928 года регулярно проводятся Международные конгрессы по геральдике и генеалогии. Геральдика активно развивается во второй половине ХХ века, знание о гербах интегрируется в изучение исторического прошлого, особенным становится проблема расшифровки значения гербов как характерной черты средневековой цивилизации, применяются новые методы (включая математические), развиваются междисциплинарные связи, увеличивается количество исследований и количество периодических изданий. В то же время продолжается создание новых гербов, доступных в настоящее время для каждого.

Символика в России возникла чуть позже, чем в Западной Европе из-за централизации государства. В конце XV века начали формироваться символы (двуглавый орел был заимствован из герба Священной Римской империи как визуальная демонстрация претензий на имперский статус), а к концу XVI века появились территориальные символы. Полноценные гербы появились в конце XVII — начале XVIII века под влиянием западной (преимущественно польской) культуры. Военные реформы императора Петра I имели большое значение для развития территориальной символики, так как от каждого полка требовалось иметь знамя с гербом того города, где он расквартирован. Реформы местного самоуправления в конце XVIII века также способствовали формированию символов: в 1785 году «Жалованная грамота городам» предписывала каждому городу иметь герб.

Герб Пермской губ.

Герб Пермской губ.

В России во второй трети XVIII века началось изучение геральдики под влиянием международного опыта. В середине XIX века дисциплина получила научный статус, преимущественно в рамках археологии.

Значительный вклад в развитие геральдики внес труд А. Б. Лакиера "Русская геральдика" (СПб., 1854; 18552; М., 19903), в котором была представлена археологическая концепция геральдики, основанная на уникальности и древности русских гербов, а также на необоснованных попытках установить их связь с изображениями на древнерусских монетах и печатях.

В XX веке были предложены две основные концепции изучения геральдики: культурологическая, которая рассматривала герб как часть истории культуры (Ю. В. Арсеньев), и источниковедческая, разрабатывавшая методы изучения гербов как источников и гербовую экспертизу (В. К. Лукомский, С. Н. Тройницкий). Преподавание геральдики началось в археологических институтах Москвы (Арсеньев, с 1907) и Санкт-Петербурга (Лукомский, с 1913).

В 1913-1914 годах в Санкт-Петербурге выходил журнал "Гербовед", посвященный преимущественно родовой геральдике (переиздание: "Гербовед", 1913-1914, Москва, 2003). Также были систематизированы русские территориальные гербы (П.

Источники Геральдики (в том числе изображения Титулярника 1672 года, Гербовник А. Т. Князева 1785 года, гербы лейб-кампанцев, Малороссийский гербовник, составленный Лукомским и В. Л. Модзалевским, и другие) были опубликованы. В начале XX века началось систематическое использование архивных материалов. В России научная область Геральдики окончательно сформировалась.

После 1917 года Геральдика была признана идеологически вредной дисциплиной, ее развитие почти прекратилось, единственным центром исследований в 20-х — начале 30-х годов XX века был Гербовый музей. Стремясь сохранить Геральдику как сферу научной деятельности, Лукомский дал слишком широкое толкование понятий "герб" и "Геральдика", которое нашло поддержку в советских работах 40-80-х годов.

В 90-х годах XX века в России произошел активный подъем геральдики: были проведены исследования ее теоретических и методологических основ, историографии и терминологии, количество исследований резко возросло, их тематика стала более разнообразной. В 1992 году был возобновлен журнал "Гербовед", созданы общественные организации (Всероссийское геральдическое общество и другие), преподавание геральдики в высших учебных заведениях стало более широким, было издано множество учебных пособий.

В результате произошла дифференциация геральдических знаний, что привело к выделению самостоятельных направлений исследования историографии и источниковедения. Тщательно проанализирована литература периода XVIII-XX веков. Были обнаружены до этого неизвестные виды гербов, такие как корпоративные и гербы городских районов. Создана новая система геральдики, включающая государственные и территориальные элементы, для регистрации которой в 1996 году был создан Государственный геральдический регистр Российской Федерации. Также были разработаны основы единой геральдической политики в Российской Федерации, которая с 1992 года организована под руководством Государственной геральдической службы, преобразованной в 1994 году в Государственную герольдию при Президенте Российской Федерации и в 1999 году в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации.

Геральдика в настоящее время: примеры современных гербов

Геральдика играла важную роль в мировой истории, но сегодня современная наука значительно отличается от той, которая существовала несколько веков назад. Сегодня у исследователей есть масса технологических возможностей, обширные базы данных, фотографии, общедоступные электронные библиотеки.

Получить практически любую желаемую информацию можно не выходя из дома, что значительно облегчает изучение гербовой символики и составление генеалогического древа.

С помощью геральдики и изучения её истории можно:

- расширить свой кругозор;

- узнать больше информации об истории тех или иных родов, военных событий, персонах и т. д.;

- соотнести культурные и экономические связи между знатными родами и разными государствами в конкретный исторический период;

Подытожим

Вся представленная выше информация представляет собой лишь краткое изложение областей, которые изучает геральдика. Эта наука намного глубже и шире, чем может показаться, поэтому её изучение требует ответственного и комплексного подхода.

Освоив навык "чтения" гербовой символики, вы сможете лучше понять исторические события.

Статью проверила

Людмила Голубева, курирует проект "Семейная фамилия" и занимается изучением фамилий с 2012 года. Она обладает опытом проведения родословных исследований до XV века. Людмила является высококвалифицированным специалистом с законченным высшим образованием в Нижегородском государственном университете (2003-2008 гг., Институт менеджмента и предпринимательства) и в Московском институте профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов (филолог, преподаватель русского языка и литературы).