Феофан Прокопович, выдающийся духовный и государственный деятель XVIII века, сыграл ключевую роль в реформировании Русской церкви. Его деятельность была направлена на укрепление власти патриарха и улучшение организации церковной системы, что способствовало адаптации Церкви к новым социальным условиям и требованиям времени.

Прокопович также активно участвовал в подготовке и реализации «Уставов» и других реформ, направленных на упорядочение церковной жизни, что способствовало интеграции духовенства в государственное устройство. Его усилия способствовали не только укреплению церковной иерархии, но и формированию нового отношения к религиозным практикам и церковному управлению, что оказало значительное влияние на будущее Русской церкви.

Феофан Прокопович – патриарх без куколя

В Петербурге 19 сентября 1736 года умер первый член и глава Святейшего правительствующего синода, архиепископ Новгородский Феофан Прокопович. Его роль в истории Русской православной церкви трудно переоценить, можно сравнить разве что с деятельностью патриарха Никона, известного реформатора.

Оба этих иерарха ставили перед собой задачу превратить церковь из благочестивой, но богословски невежественной структуры в настоящий духовный центр православного мира, согласно формуле инока Филофея "Москва — Третий Рим", называлась она Московским княжеством, царством или Российской империей.

Под руководством патриарха Никона по поручению царя Алексея Михайловича началась первая реформа, которая, на самом деле, не увенчалась успехом. Она касалась в основном церковных обрядов. В конце концов, в Москве была основана Славяно-Греко-Латинская академия, но из-за отсутствия квалифицированных учителей, уровень образования был очень низким, и претензии церкви на гегемонию в православном мире казались смехотворными.

Под руководством Петра I, сына Алексея Михайловича, страна столкнулась с еще большими вызовами. Все сферы жизни подверглись радикальным изменениям, включая церковь. Однако стало ясно, что духовенство, за редкими исключениями, осталось консервативным, несмотря на предыдущие попытки реформирования.

Естественно, среди высших церковных деятелей были те, кто искренне поддерживал начатые царём реформы, например, архангельский епископ Афанасий и воронежский архипастырь Митрофан. Но в целом, с точки зрения молодого монарха, ситуация выглядела довольно депрессивно. Даже архиереев, подозреваемых в заговоре против Петра, подвергали казни. После смерти патриарха Адриана в 1700 году царь отказался устраивать выборы его преемника и назначил лишь "местоблюстителя" — рязанского митрополита Стефана Яворского.

Поэтому, для поддержки его политики, российскому государству требовались новые кадры, но их было очень сложно найти в Русской церкви. И тогда Петр обратил взор в сторону недавно присоединенной Малороссии — современной Украины. Он начал искать подходящих людей для своих замыслов среди духовенства этой страны. Это было закреплено юридически: до царствования Екатерины II рукополагать архиереев великороссийского происхождения было запрещено. Это даже получило ироничное название "70-летнего малороссийского пленения Церкви", по анаалогии с 70-летним "вавилонским пленением" еврейского народа в ветхозаветной истории.

В действительности, даже в том образовании, которое было немного лучше, чем в России, все равно было много недостатков. Самые талантливые студенты, вероятно, по благословению священников, уходили "на ложь во спасение", притворно принимая Унию с Римом, чтобы иметь возможность получить серьезное богословское образование в лучших западных университетах. Потом, вернувшись на родину, они раскаивались в своих поступках и возвращались в православие, что приносило огромную пользу Церкви на самых ответственных должностях.

Действительно, часто такое "притворство" не оставалось безнаказанным для его участников. Поддельные "униаты" иногда настолько проникались духом католицизма, что, даже вернувшись к православию, не полностью отказывались от многих католических обычаев и теологических уклонов. Хорошим примером этого может служить упомянутый выше Стефан Яворский, которого считали "лидером" "прокатолической фракции" в Русской православной церкви. Однако, пока Петр терпел этот недостаток: остальные архиереи были еще меньше склонны поддерживать его планы.

Таким образом, на этом фоне, появилась звезда Феофана Прокоповича. Из семьи киевских купцов, ребенок с самого детства увлекался наукой. Однако уровень образования, который мог предоставить ему Киево-Братская школа, оказался недостаточным для такого любознательного молодого человека. Следующим этапом стало обучение во Львове, затем учеба в университетах Лейпцига, Хале и Йены.

В возрасте 20 лет, в 1701 году, после того как он принял участие в церемонии принятия Унии, он поступил в иезуитскую Коллегию святого Афанасия в Риме, которая была основана для студентов из славянских стран. Успехи Феофана были настолько велики, что самым Папа предложил ему остаться в Риме для перспективной карьеры. Но молодой украинец отказался: ему надоело католичество, зато он был большим сторонником протестантизма.

Таким образом, он нашел общий язык с Петром I, который стремился полностью контролировать Церковь, чтобы она стала инструментом воплощения его планов, что больше походило на протестантскую модель, например, Англии, чем на устаревшую "симфонию" православных монархий. После 1711 года Феофан принимает важное участие в разработке церковной реформы, несмотря на ослабленное противодействие официального главы РПЦ, местоблюстителя Стефана Яворского, который предпочитал стать полноценным патриархом.

Однако у царя были свои планы по этому вопросу, и в 1721 году должность была полностью отменена. Согласно "Духовному регламенту", разработанному епископом Псковским Феофаном Прокоповичем, главой Русской церкви стал Святейший правительствующий синод, возглавляемый президентом и двумя вице-президентами. Один из последних назначил сам реформатор. В 1723 году Синод признал остальные православные патриархаты "братьями во Христе" с упоминанием о них во время Литургии.

Очевидно, новшество в церковной реформе Петра I могут быть оценены по-разному — как образ порабощения всесильным государством, выражающимся, например, в требовании священникам докладывать о готовящихся государственных преступлениях, которые им становились известны на исповеди. Кроме того, штрафы за пропуск церковных служений и таких же исповедей мало напоминают духовную свободу во Христе.

Тем не менее, свободы на тот момент было весьма мало. Например, необходимо вспомнить о беспощадном преследовании раскольников государственными органами в лучших традициях инквизиции. Кстати, вопреки распространенному мифу о "Петре-антихристе", который якобы только и делал, что ловил староверов, провоцируя их на самосожжение.

Во времена этого царя стало возможно исповедовать старую веру без опасения оказаться на каторге или на костре. Просто верующим приходилось платить двойную подать, и многие не хотели этого делать, притворяясь прихожанами официальной церкви. Однако впоследствии им приходилось расплачиваться не за веру, а за обман и неуплату налогов.

Самое главное — именно в период Синодальной эпохи начался расцвет русского богословия, систематическое образование будущих священников в семинариях и академиях. Без такого обучения почти невозможно было стать священником. Тех учеников, которые были ленивыми или нерадивыми, приказали изгонять из священнического сословия и отправлять "в солдаты" — это стало хорошим стимулом для учебы. Образованные священники, в свою очередь, часто становились единственными учителями для крестьянских детей в церковно-приходских школах.

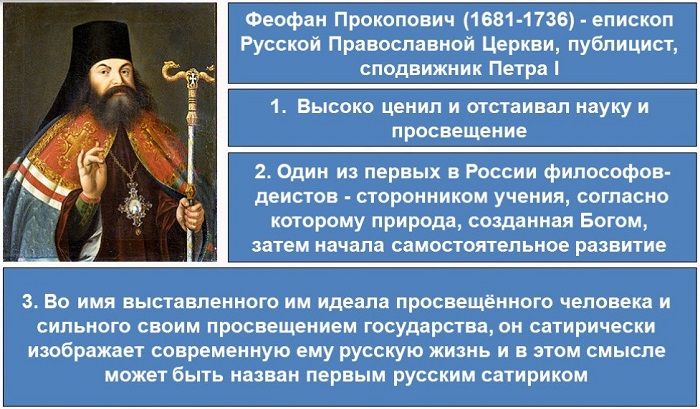

Именно Феофан Прокопович уделял большое внимание развитию науки и образования. Например, именно благодаря его поддержке Михаил Ломоносов сделал первые шаги к своим будущим успехам, начав обучение в духовной школе в Москве.

Большой вклад внес архиерей в дело "освящения" других петровских реформ. Его работа обосновывает "богословие" внешней политики, военного дела, промышленности и многого другого. В период частых смен власти после смерти Петра, Прокопович играл значительную роль, символизируя авторитет духовной власти. После смерти Стефана Яворского в 1726 году он стал "первенствующим членом" Синода. Обер-прокурора этого учреждения не назначили десять лет после смерти влиятельного "почти патриарха", только без положенного по сану "куколя".

Конечно, герой этой статьи не всегда проявлял идеалы христианского смирения и всепрощения. Подобные качества у церковных иерархов после того, как христианство стало государственной религией при императоре Константине, встречались крайне редко. Не случайно титул "князь Церкви" почти стал синонимом для архиереев — ведь чего же ожидать от князей в плане смирения перед простыми иноками? Тем более, что их практически невозможно было удерживать подчиненными без этого качества.

Несмотря на все обстоятельства, значимая роль Феофана Прокоповича в истории церкви и государства навсегда останется неоспоримой. Профиль этого выдающегося деятеля можно увидеть на памятнике "Тысячелетие России" в Новгороде. Вопрос о том, что в его деятельности было преобладающим — положительных или отрицательных моментов, остается на усмотрение каждого историка. В конечном счете, итоги его жизни будет оценивать Всевышний, но они остаются недоступными для тех, кто остается на этой земле…

Идеолог Российской Империи (к 340-летию Феофана Прокоповича)

В группе "молодых писателей" его имя занимает особенное положение. Любые серьезные изменения должны рано или поздно получить прочную идеологическую основу, и создание этой основы — заслуга Феофана Прокоповича, многие действия и страницы биографии которого до сих пор остаются загадкой. Подобной туману, который иногда окутывает реку Карповку, где идеолог реформ жил и работал последние годы своей жизни.

Начало и история

Его жизненный путь завершился 8 сентября 1736 года на Аптекарском острове, в Карповском подворье. Родился он далеко от невских берегов: 8 июня 1681 года, в Киеве, в семье купца по имени Елеазар. Остался сиротой и был воспитан дядей, который был ректором Киевской духовной академии и настоятелем Киево-Братского монастыря.

Под его опекой поступил в Киевскую духовную академию, где учился до 1698 года. Потом продолжил образование за границей и занимался преподавательской деятельностью

Роковая встреча

В 1706 году Петр I посетил Софийский собор в Киеве, где его приветствовал Феофан Прокопович, что стало началом их первой встречи. В 1709 году царь снова посетил собор, где отметил мощь торжественной речи «киевского витии», произнесенной Феофаном по случаю победы в Полтавской битве. Речь так понравилась Петру Великому, что он приказал автору перевести ее на латинский для отправки в другие страны.

Во время Прутского похода 1711 года царь приглашает Прокоповича в свой лагерь в Яссах, где назначает его игуменом Братского монастыря и ректором Киевской академии. Через пять лет Петр требует своего любимца в Санкт-Петербург, где они остаются вместе до самой смерти царя.

Феофан Прокопович был одним из самых образованных людей своего времени, и его способность "подбирать кадры" сделала его незаменимым при дворе России. Он был активным участником петровской церковной реформы и остается загадкой для историков. Его роль в отечественном масонстве и его образование за границей остаются неизвестными. Он был не только богословом, но и выдающимся ученым.

Прокопович посвящены множество книг и статей, но его личность остается тайной. Его жизнь и образование в Европе остаются белыми пятнами в его биографии. Он был не только богословом, но и выдающимся "светским" ученым.

«Правда воли монаршей»

Это название одного из произведений, которое приписывается Феофану Прокоповичу, оказавшее сильное влияние на идеологию развивающегося российского абсолютизма. Написанное для новообразованной империи "золотое перо" породило целый ряд поразительных и поистине философски глубоких работ.

Прокопович прибыл в Петербург по приглашению Петра I в 1715 году, где сначала выступал в качестве проповедника-публициста, объясняя действия правительства, доказывая необходимость реформ, иронично осуждая их противников. Из всех его проповедей особенно выделяется "Слово о власти и чести царской" (1718), посвященное аргументации необходимости неограниченного самодержавия для России. Прокопович противостоял "богословам", утверждавшим, что духовная власть превыше светской.

Он автор множества богословских и исторических произведений, которые стали прекрасными образцами высокого русского словотворчества того времени.

Он также славился как блестящий оратор, который не имел себе равных.

Его проповеди звучали настолько искренне и проникновенно, что многие из слушателей плакали в церкви.

В 1718 году Феофан Прокопович был назначен на архипастырскую должность в Пскове, но вместо того, чтобы поехать туда, он остался в Петербурге в качестве ближайшего сподвижника Петра в церковных делах. Когда была учреждена Духовная коллегия, Феофан был назначен в ней вторым вице-президентом, а 25 января 1721 года, после её преобразования в Святейший Синод, Феофан стал его первым вице-президентом и полностью поддерживал Петра в его церковных реформах.

С 1720 года, он занимал почетное положение члена Святейшего Синода, управляя Новгородской митрополией. Его многократно предлагали стать архиепископом Святой Софии, но он долго отказывался от этой почести.

Учитель и Школа

Феофан Прокопович был причастен практически ко всем областям литературной деятельности.

Богослов, проповедник, юрист, историк, поэт — все это было в нем. Он также был первым русским сатириком, оказавшим большое влияние на таких деятелей, как А.Д. Кантемир и В. Н. Татищев.

Феофан Прокопович известен как один из ранних русских педагогов, который основал собственную школу на Аптекарском острове.

На месте больницы Эрисмана, за пределами Карповки, находилась обширная усадьба Романа Брюса, коменданта Петербурга. После его смерти усадьба перешла к архиепископу Феофану Прокоповичу. В его память улица, ограничивающая усадьбу, была названа Архиерейской (сегодня улица Л. Толстого).

Среди различных пастырских обязанностей было заботиться о сиротах, нищих, увечных и больных. Феофан Прокопович построил небольшую часовню рядом с красивым усадебным домом, а затем возвед церковь во имя святых апостолов Петра и Павла (отсюда – Петропавловская улица). Именно он приказал создать просеку напротив своей усадьбы в Аптекарской слободе — это нынешний Аптекарский проспект.

Однако вернемся к теме об образовании. В нашей школе получали знания дети из различных социальных слоев. Это было самое превосходное учебное заведение своего времени, как по своим учебным помещениям, так и по обстановке, качеству преподавания и отношению к ученикам.

Здесь преподавались священные тексты, русский, латинский и греческий языки, грамматика, риторика, логика, древние римские знания, арифметика, геометрия, география, история и рисование. Среди педагогов были известный датчанин Адам Селий и профессор первой нашей Академии наук Теофил Сигфрид Байер. Старшие ученики, достигшие успехов в учении, помогали в обучении младшим.

При выборе места для будущей школы, Феофан Прокопович старался осуществить свой «Духовный регламент об учебных заведениях», который он сам разработал: «место академии должно быть за городом, на живописном и приятном месте, где нет шума городской суеты и частых встреч, которые мешают учению и отвлекают внимание молодых людей, не позволяя им полностью углубиться в учебу».

Он разработал подробные инструкции для своей школы, в которых была установлена жесткая дисциплина с четким расписанием занятий и развлечений. Для досуга учеников Феофан Прокопович предусмотрел проведение театральных представлений и музыкальных выступлений прямо в школе.

Школа Феофана Прокоповича продолжала существовать до его смерти. В 1738 году старшие ученики были распределены на различные должности, а остальные были направлены для дальнейшего обучения в Александро-Невскую Лавру.

Вечер

Феофан Прокопович жил короткую, но трудную жизнь. В последние годы он сильно страдал от чрезвычайно сложной пастырской и государственной обязанностей, возложенных на него.

Через его руки проходили, составлялись или, по крайней мере, редактировались все важные законы в церковных делах; по поручению царя он писал предисловия и толкования к переводам иностранных книг, учебники, богословские и политические трактаты и т.д. По высшему указанию он был назначен составить закон о ликвидации русского патриаршества и учреждении высшего церковного управления. Над этим «Духовным регламентом» Феофан работал в 1719-1720 годах.

Его силы покидали его, но даже в худшие времена физического упадка он оставался ярким представителем ясного ума и целеустремленности.

8 сентября 1736 года Феофан Прокопович ушел из жизни.

Его прах был перенесен на архиерейский кафедральный собор, где он провел последние годы своей удивительной жизни. Его похоронили в Софийском соборе в Новгороде.

Феофан Прокопович справедливо считается первым российским ученым-энциклопедистом, человеком новой эпохи, полностью посвятившим себя просвещению и науке. Новая эпоха воззвала к тем, кто создал, по сути, новую Россию.

Я — твой защитник!

Когда один из учеников Заиконоспасского училища стоял на грани отчисления из-за того, что он, являясь дворянином, на самом деле им не был, Теофан Прокопович вмешался и благодаря своему церковному авторитету позволил юноше продолжить обучение. "Не бойся никого", посоветовал ему епископ. "Даже если будут клеймить тебя самозванцем и звонить в большой московский соборный колокол, я буду твоим защитником!"

Этого ученика звали Михаил Ломоносов.

Отношения Ломоносова с Феофаном Прокоповичем плохо изучены, но существуют основания полагать, что ученый был знаком с философскими работами новгородского епископа. Возможно, именно эти книги оказали влияние на формирование некоторых концепций Ломоносова.

Считается, что Ломоносов является основателем геологической теории об эволюции горных склонов, хотя задолго до него Феофан Прокопович произнес: "Со временем появляется множество новых гор, многие из них превращаются в равнину. Это обычно происходит за счет действия силы вод, вымывающей внутренние слои земли и поднимающей горы, а также за счет действия силы ветров, движений земли и других факторов".

Ученый-энциклопедист

В своих записках датский путешественник фон Хаген описал Феофана Прокоповича, который посетил его за короткое время до его смерти, следующим образом: "В своей молодости он путешествовал почти по всей Европе и Азии. Его знания почти не имели себе равных, особенно в среде русских духовных лидеров. Науки, в которых он был знатоком, включали в себя историю, богословие, философию и математику, которую он любил поистине необыкновенно. Он великолепно владел иностранными языками, говорил на них свободно".

Источник: муниципальная газета "Аптекарский остров"

Феофан Прокопович. Архиепископ.

Феофан Прокопович был известным церковным и государственным деятелем, соратником Петра Великого, ярким проповедником и выдающимся богословом XVIII века. Он написал много произведений — проповедей, политических трактатов, речей, латинских стихов, а также занимался теорией литературы, переводами и комментированием. Прокопович сыграл важную роль в создании Академии наук, возглавлял кружок, в который входили такие известные личности русской культуры, как Кантемир, Татищев, Брюс и многие другие.

В течение некоторого времени Феофан Прокопович занимал должность епископа Пскова, Нарвы и Старого Изборска. Его посвятили 2 июня 1718 года в свято-Троицком соборе в Санкт-Петербурге, когда ему было всего 37 лет. В Псков он редко бывал, так как проводил большую часть времени в Петербурге, работая ближайшим помощником Петра в церковных делах.

Известно, что Петр I поручил Феофану разработать закон о ликвидации патриаршества в России и установлении высшего церковного коллегиального управления. Над этим "Духовным регламентом" Феофан работал в 1719-1720 годах.

Феофан Прокопович проживал в Санкт-Петербурге и устроил там Псковское подворье.

Также, как его предшественники в епископском сане, он жаловался Петру о самодеятельности псковичей, которые присваивают себе церковные владения и земли, не выплачивая налоги.

Под юрисдикцией Архиерейского дома в Пскове, которым руководил Феофан Прокопович, насчитывалось 18 монастырей и 23 церкви (всего 41 церковь). Ежедневные богослужения совершались лишь в 22 церквях, а к 1725 году в епархии было уже 140 церквей. Преосвященнейший Феофан Прокопович обратился к своему государю с жалобой о «вельмискудной» епархии и просил Императора выделить несколько тысяч рублей на кормление и одевание 20 детей, а также на расширение библиотеки. В 1725 году, по инициативе Феофана Прокоповича, вновь завоеванный город Рига с прилегающими к нему уездами был приписан к Псковской епархии с целью улучшения духовной заботы. С того времени Рижская епархия находилась под единственным управлением с Псковской, и это длилось до середины XIX века.

Феофан Прокопович был избран Петром I в своих помощников при внедрении религиозной реформы, поэтому в своих проповедях он объяснял слушателям значение и планы действий, проводимых при Петре. Феофан разработал для Петра "Регламент или Устав Духовной коллегии", который был опубликован и введен в действие 25 января 1721 года. Согласно этому уставу, "исправление духовного чина" становится такой же обязанностью царя, как и исправление гражданского и военного чина. Такой подход больше характерен для протестантизма, что означает нарушение независимости русской церкви.

Феофан аргументирует необходимость реформы, утверждая, что Духовная коллегия должна быть подобна ветхозаветному Синедриону и суду ареопагитов в Афинах. Он откровенно признаёт, что главная цель изменений заключается в установлении контроля над духовенством со стороны императорской власти. Патриаршество было упразднено, и русская церковь перешла к синодальному управлению, что продолжалось до 1917 года.

В 1718 году Патриархат был заменён Святейшим Синодом, который стал коллегиальным органом управления и менее влиятельным, чем институт Патриарха. Феофан Прокопович стал одним из двух вице-президентов Синода.

В книге "Пути русского богословия" протоиерей Георгий Флоровский описывает Феофана Прокоповича как "жуткого человека". Даже его внешность казалась зловещей. Он был типичным наемником и авантюристом, которых тогда было много на Западе. Его душевное состояние пропитано нечестностью. Его можно скорее назвать деловым человеком, а не деятелем

Тем не менее, у Феофана были свои достоинства. Он был умным и образованным. Он увлекался наукой, много знал, много читал и щедро тратил средства на собирание библиотеки. Она оказалась очень богатой и составленной искусно (по позднейшей описи в ней 3192 названия). Но все эти бесспорные знания были отравлены внутренней нечестностью мыслей".

Феофан Прокопович (Елиазар) родился в Киеве в 1681. Он учился в Киевской Духовной академии, а затем поехал на Запад для учебы: в Польше он стал униатом и принял имя Елисей. Потом он учился в Италии в коллегии св. Афанасия под именем Елисей.

Получив хорошее образование, ему предложили остаться в Италии, но после учебы в Риме он отверг латинство и стал интересоваться протестантизмом. В 1702 году он вернулся на Украину, отказался от униатства, принял православие и имя Самуил, а затем взял имя Феофан в честь своего дяди и воспитателя.

В лето 1709 года он произносит речь "Панегирикос, или Хвальное слово, о прославленной над войсками Шведскими победе" в Софийском соборе в присутствии Петра I, который возвращался в Москву через Киев после Полтавской победы. С этого момента Петр, который обратил внимание на образованного проповедника еще в 1706 году, начинает проявлять благосклонность к нему. Решающую роль здесь сыграла исключительная близость во взглядах Феофана и Императора на церковные и вероучительные вопросы. Петру необходим был такой человек, как Феофан для осуществления церковной реформы в утилитарно-протестантском духе.

После ухода Петра I он был сторонником Екатерины I, в 1730 году поддержал Анну Иоанновну в борьбе за ее абсолютное право монархини. Феофан Прокопович активно участвовал в придворных интригах, у него были многочисленные враги.

Возник антагонизм между ним и синодальным вице-президентом Феодосием Яновским, новгородским архиепископом. Яновский обвинил Феофана в хранении в его епархии, в Псково-Печерском монастыре, 70 икон со снятыми ободранными окладами и драгоценными украшениями. Феофан уже практически не скрывал своих протестантских взглядов, что вызывало негодование многих иерархов, и подобные обвинения могли быть необоснованными.

Однако Феофану удалось найти выход из этой ситуации. После очередного грубого поступка Феодосии по отношению к Государыне, Феофан сообщил ей обо всех оскорблениях, совершенных Феодосием в адрес ее Величества. В результате Феодосию уволили и отправили в заключение в отдаленный монастырь. После падения Феодосия, Прокопович занял первое место в Синоде и занял его кафедру. 25 июня 1725 года он был назначен архиепископом Новгородским, и тем самым завершился его период на архиерейской кафедре в Пскове.

Слева вы найдете гравюру, а справа — изображение Феофана Прокоповича на памятнике Тысячелетию России в городе Великий Новгород

Слева вы найдете гравюру, а справа — изображение Феофана Прокоповича на памятнике Тысячелетию России в городе Великий Новгород

Во время своего епископства в Пскове был сделан вклад Прокоповича в сокровищницу Свято-Троицкого собора — напрестольное Евангелие. Оклад этого Евангелия изготовлен из чистого серебра и украшен великолепной работой русских мастеров Оружейной палаты, а текст напечатан на пергаменте. В то время Евангелие находилось на престоле храма, но в настоящее время оно находится в Псковском музее-заповеднике.

Экспозиция Псковского музея-заповедника представляет книги в серебряных окладах

Архиепископ Феофан Прокопович скончался 8 сентября 1736 года в Петербурге, на Карповском подворье на Аптекарском острове.

Изюмов Е. А. "Их имена не забудутся" / Изюмов Е. А. / под редакцией В. П. Краснопевцева. — Л. : Лениздат, 1989. — 157, [2] с. Статья о Феофане Прокоповиче "Сподвижник Петра I" на страницах 17-22.- Открыть полный текст>>>

В книге "Псковский край в литературе" (Псков, 2003) статья о Феофане Прокоповиче на страницах 84-88 — прочитать>>>

Феофан Прокопович при Петре I

Впервые Феофан встретился с царем во время похода на Прут в 1711 году. Прокоповича назначил игуменом Братского монастыря, а в академию вернулся в должности ректора. Взгляды Прокоповича отличались от мнения большинства в духовном сословии, но царь оценил его образ мысли и считал, что именно такому человеку стоило заниматься церковной реформой. Для этой цели Феофан был приглашен в Санкт-Петербург в 1716 году, в новую столицу государства.

Общественно-политическая деятельность

Блестящий оратор и писатель, Феофан дал теоретическое обоснование реформам, проводимым при Петре, и сыграл огромную роль в создании новой церковной структуры — Священного Синода, который осуществлял волю императора в православной церкви. Кроме того, Прокопович занимал высшие архиерейские должности до конца своей жизни, оставшись за собой все возможные для духовного лица положения.

Угадыватель царской воли

«Невероятно! Антихрист пытается внушить нам веру лютеранскую. И кто ему помогает? Монах-отступник Феофан Прокопович», — вздыхали жители Москвы январским днем 1721 года, когда был опубликован царский манифест о создании Синода. Все вспоминали все его ошибки, но с опаской.

В XVIII веке не было ни одного духовного лица, которое бы оказало такое огромное влияние не только в церковной сфере, но и на политической арене, как Феофан Прокопович. Он был верным соратником Петра I в реформах Русской православной церкви, писателем и ученым, и его личность была выдающейся.

Помимо исторических, богословских и философских знаний, он обладал глубокими знаниями в математике и владел многими европейскими языками. В то время в России не было человека более образованного, чем Феофан. Красноречивый проповедник Елеазар Прокопович, известный также как Елисей после пострига, родился в 1681 году в Киеве, в семье купца.

С ранних лет его отдали в монастырскую школу, а затем в Киево-Могилянскую академию, где он стал лучшим учеником и получил отличное образование. Однако Елеазару этого показалось мало, и он решил получить европейское образование, для чего принял унию и постригся в монахи под именем Елисей.

Епископ Заленский заметил у молодого монаха необыкновенные способности, и при его поддержке он был отправлен в Рим в коллегию Святого Афанасия. Иезуиты оценили талант Прокоповича и предложили ему вступить в их орден и работать ученым в Ватиканской библиотеке.

Однако он отказался от этого предложения, будто предвидел свое будущее в православной церкви. Прокопович вернулся в Киев, уже получив все, что ему было нужно. Он отказался от униатства и стал монахом с именем Самуил. Позже он принял имя своего покойного дяди Феофана Прокоповича, бывшего ректора Киево-Могилянской академии.

В этой же учебной заведении начинающий преподаватель Феофан вел курсы риторики, философии и высшей богословии. В ходе уроков богословия он применил новый исторический и критический подход к изложению догматов, что оказало значительное влияние на развитие русского православного богословия XVIII и XIX веков, освобождая его от латинского схоластического влияния. Феофан выделялся как талантливый оратор и проповедник, благодаря чему он был замечен Петром, который пригласил его в Петербург. К тому времени Феофан уже успел написать учебники поэтики и догматике, философские диалоги и множество проповедей. В Киеве он также создал известное драматическое произведение — силлабическую трагикомедию "Владимир".

Прибыв в Петербург в 1716 году, Феофан не встретил там государя, который был за границей, но был радушно встречен Меншиковым и оставлен в Петербурге. Отныне он занимался проведением проповедей, которые печатались и отправлялись государю.

В то время, когда высшие православные деятели пытались критиковать Петра, Феофан с самого начала пошел другим путем: он прочитал проповедь о власти и чести царской, в которой делал намеки на московских церковных деятелей, упрекавших Петра за разгульную жизнь и проповедующих самостоятельность духовенства. Петру такой подход пришелся по душе.

Несмотря на противодействие духовенства, Прокопович в 1718 году был назначен епископом Псковским и Нарвским, что было великим почетом. Феофан проводил большую часть времени в Петербурге, где он был ближайшим советником Петра в церковных вопросах. Царь стремился к церковной реформе, но ему не хватало юридических и канонических знаний. Именно в этом Феофан был специалистом.

Именно поэтому ему было поручено составление Духовного регламента самодержцем. Феофан написал публицистическое произведение, чтобы поддержать и защитить замысел царя. В Духовном регламенте определялись функции Синода, обязанности и деятельность его членов в управлении Русской православной церковью.

Он считал, что члены Синода должны быть наравне с чиновниками других государственных учреждений, что церковь теперь должна полностью подчиняться светской власти, и даже тайна исповеди должна нарушаться. Согласно указу Синода от 1722 года, всем священникам было предписано доносить властям о намерениях исповедовавшихся совершить "измену или бунт".

Кажется, что для православного пастыря будет сложно представить церковь без патриарха, учитывая все усилия, которые были приложены к учреждению патриаршей кафедры на Руси. Однако Прокопович, воспитанный в совсем не старомосковских традициях (его противники даже обвиняли его в склонности к протестантизму), чувствовал себя очень комфортно, следуя стремлениям Петра реформировать церковь.

Он оказался идеальным исполнителем: умным, тонким, послушным, все понимающим. Царя привлекли не только талант и ораторские дарования Феофана. Для Петра Прокопович был живой академией по всем вопросам церкви и государства. Кто другой мог бы идеологически грамотно обслужить государя в его трагедии с наследником и в замысле поменять закон о престолонаследии, кроме Феофана?

Используя существующую теорию естественного права и ее доктрину о верховной власти, Феофан передавал Петру аппарат для оправдания его государственной революции сверху. Эта концепция была изложена Прокоповичем в известном трактате-манифесте «Правда воли монаршей». Феофан, как и Петр, считал себя носителем новых знаний, передовых принципов и методов.

К тому же Прокопович отличался любовью к игре, был великим актером, настоящим мастером слова. Произнося свои проповеди прекрасным голосом, он подбирал точные выражения, подчеркивая сказанное эффектным жестом, позой.

И с удовольствием ощущал свою невероятную власть над аудиторией: люди захватывались от восторга, плакали от скорби, духом путешествовали на тысячи верст и сотни лет, когда это требовалось проповеднику. Феофан стремительно продвигался по карьерной лестнице. Он руководил всеми важными делами в Синоде. Его влияние все более укреплялось.

В своих похвалах Петру Феофан избегал излишней красноречивости, предпочитая говорить о практической пользе мероприятий самодержца для государства. Феофан написал все уставы, касающиеся церковного управления в то время, и составил устав для семинарии или духовной академии, которую предполагалось создать для подготовки священников по приказу Петра.

В январе 1724 года по указу Петра Феофан написал указ об устройстве монастырей, предназначенный для того, чтобы монастыри были организованы по древнему образцу, принося пользу обществу, и чтобы иноческое житье не становилось бесполезным и монастыри не превращались в убежище для ленивцев. Труды Феофана выходили за пределы церковной сферы.

Итак, он написал вступление к морскому регламенту. Все складывалось очень успешно, если бы не одно "но". Прокопович сильно любил жизнь: он с удовольствием строил свои дома, украшал их красивой мебелью и картинами. Однако его преследовал страх смерти. Феофан считал ее "злом всех зол злейшим".

Именно из-за этого Феофан был так зависим от благосклонности власти и боялся, что лишат его возможности наслаждаться жизнью. И удержаться на плаву в то время было очень сложно. Политическая обстановка менялась очень быстро.

Смерть Петра подорвала авторитет Прокоповича, и духовенство стало еще сильнее критиковать его за отклонение от ортодоксии и "лютеранские" взгляды, особенно после его назначения архиепископом Новгородским Екатериной I в 1725 году. В 1730-е годы Феофан укрепил свое положение при Анне Ивановне, борясь с противниками через доносы в Тайную канцелярию.

Трагедия заключалась в том, что Прокопович был теоретиком-идеологом, а при Анне Иоанновне он столкнулся с бесчинствующими "мудрецами" борьбы за власть. Он преследовал врагов, засаживал их в тюремные ямы, отвечая на каждый донос.

Прокопович был известен как беспощадный следователь и вошел в историю как настоящий инквизитор — умный, циничный и беспощадный, особенно в погоне за старообрядцами.

Хотя как политик, архиепископ Феофан был неоднозначной фигурой, он сыграл значительную роль в развитии культуры России. Он активно поддерживал создание Академии наук, доработал историю Петра I, написанную неизвестным автором. Феофан остался в истории XVIII века как автор множества произведений: проповедей, политических трактатов, речей, латинских стихов, исследователь литературы, переводчик и комментатор.

Он был лидером интеллектуального кружка, в который входили выдающиеся деятели русской культуры того времени: Кантемир, Татищев, Брюс. Архиепископ ушел из жизни 8 сентября 1736 года в молодом возрасте – ему было всего 55 лет. На самом склоне жизни он вопрошал: "О главо, главо! Разуму упившись, куда ся преклонишь?" Феофана похоронили в одной из святынь православия — в храме Софии в Новгороде.

Мнение историков о Феофане Прокоповиче всегда было разнообразным. Богослов Александр Карташов считал, что "богословское чутье Феофана, несмотря на его личную симпатию к протестантизму, сыграло значительную роль в развитии русской научной богословской мысли".

Петр Пекарский, историк культуры и литературы, отмечал, что Феофан, безусловно, является одной из величайших и наиболее выдающихся личностей в русской истории первой половины XVIII века. Он был инноватором в своей области, подобно Петру. Пекарский кратко и точно описывает Феофана и причины, которые сделали его самым искренним и преданным соратником Петра.

Но историк объясняет, почему в последние годы жизни этот талантливый человек превратился в интригана и эгоиста, которому так мало подходили архиерейские ризы. Именно эти ризы сыграли огромную роль в судьбе Прокоповича. Без них достоинства Феофана как государственного деятеля позволили бы ему, возможно, подняться еще выше.

Без них его жизнь могла бы закончиться так же трагически, как жизнь многих русских сановников XVIII века, принося ему столько горя в конце. По мнению известного исследователя Николая Костомарова, после смерти Петра I, Феофан неожиданно оказался в "страшном омуте интриг, козней и лукавства". Ему приходилось "или рисковать быть изгнанным из общества, в котором он жил, сохраняя за собой память честного человека, — или, предупреждая угрозы, начать без совести избавляться от всех, кто становился ему на пути и даже мог сделать ему зло по его мнению ". Феофан, согласно своей природе, выбрал последний путь.

Специально для Столетия

- События дня

- Текущие новости

- Политические аспекты

- Россия и мир

- Международные события

- Экономические новости

- Общество и его развитие

- Славянская история в современном мире

- Территория, насыщенная историческими событиями

- Люди, которые творят и изменяют мир вокруг себя

- Иные взгляды на современные события

- Культурное наследие и его сохранение

- Литературные новинки и обсуждения

- Фоторепортажи с уникальными сюжетами

- Эксклюзивные материалы и интервью

- Самые актуальные новости нашего времени

- Мировая политика и ее особенности

- Уникальные исследования и подходы к познанию

- Проекты, посвященные изучению и популяризации русской культуры

- Авторская позиция на ключевые вопросы

- Великая война и ее влияние на современное общество

- Различные точки зрения на события Второй мировой войны

- Объективные факты и анализ событий

- Разнообразие тематических рубрик и материалов

Детство и юность

Феофан Прокопович, будущий богослов Петровского времени, появился на свет 18 июня 1681 года на территории Украины. Время от времени его имя было Елеазар, но в истории он остался известен как Феофан Прокопович. Родился он в купеческой семье, которую, к сожалению, потерял в раннем возрасте. Его родной дядя, служивший наместником Киево-Братского монастыря и ректором Киево-Могилянской коллегии, взял мальчика к себе после этой трагедии, и в этом месте он получил образование, изучая латынь и греческий язык. После окончания коллегии, Феофан Прокопович пошел учиться в иезуитскую школу в Польше, где ему пришлось вступить в раскольнические ряды униатов.

После получения диплома польской школы, молодой человек переехал в Рим, где поступил в известную по тем временам коллегию Святого Афанасия, куда принимали только греков и славян. Здесь Елеазар увлекся римской и греческой литературой, прочитал философские и богословские работы знаменитых классиков. Парень проявил себя как необычайно талантливый и прилежный студент, и вскоре на него обратил внимание сам папа Римский. Глава Ватикана предложил молодому богослову остаться работать в Италии, но он решил вернуться на родину.

Начало карьеры

После возвращения в Киев в 1704 году, Прокопович принял должность преподавателя в Киево-Могилянской академии, в которой сам учился ранее. Проводя лекции по риторике, философии и этике для студентов, он одновременно писал руководство по богословию. В отличие от предыдущих книг подобного рода, его работу отличала ясность изложения и отсутствие схоластических приемов. Вскоре разносторонне образованного Прокоповича назначили ректором академии.

Во время работы в академии он создал трагикомедию под названием "Владимир", рассказывающую о победе христиан над язычниками. Кроме того, писатель сочинял стихи и издавал их на трех языках – русском, латыни и польском. Впоследствии он опубликовал свое произведение "Епиникион", посвященное Полтавской битве, которое также было переведено на разные языки.

Во время своей жизни, этот христианский ученый был признан великим оратором и лучшим литературным теоретиком. Критики современности считают его труды "Риторика" и "Поэтика" настоящими шедеврами писательского искусства. Последнее произведение было опубликовано только в 1786 году, спустя несколько десятилетий после смерти автора. "Риторика" была издана намного позже — в 1982 году. Оба сочинения были написаны на латыни, содержащие лекции Феофана во время его работы в Киево-Могилянской академии.

Сирота

Маленький Елизар, сын небольшого торговца, потерявший родителей, был взят на воспитание своим дядей, который был настоятелем Киево-Братского монастыря. Под его опекой мальчик получил отличное образование, которое продолжил за границей в иезуитской коллегии. Его успехи привлекли внимание даже римского папы.

Тем не менее, Феофан решил вернуться на Родину. Получив высокий пост в церковной иерархии, он поддержал реформы царя Петра, включая идею упразднения патриархата. Победа русской армии под Полтавой стала поводом для написания им панегирика "… о битве под Полтавой".

Идеолог царя Петра

Феофан Прокопович был назначен Петром I ректором Киево-Могилянской академии и получил задание поддерживать идеологическую сторону церковной реформы. Изначально он проповедовал принципы просвещенного абсолютизма, затем, будучи епископом, редактировал церковные документы.

После создания Святейшего Синода, Феофан Прокопович практически возглавлял эту бюрократическую структуру русской православной церкви. Он также писал книги духовного содержания, богословские трактаты и литературные произведения.

После смерти Петра I в 1725 году Феофан Прокопович смог сохранить свое положение при императорском дворе, разобравшись со своими врагами при помощи тайной полиции, которая арестовывала и подвергала пыткам множество его противников.

Два Феофана

В каждом политическом движении, которое надеется на успех, необходимо четко распределить роли. Нужен лидер, вокруг которого все будут объединяться; сильный военачальник; человек, способный зарабатывать деньги; человек, который будет давать ценные советы. И, конечно, необходим человек, который будет убедительно воздействовать на сердца людей словом.

Он будет оправдывать правильность любого решения лидера и быстро заставит замолчать тех, кто осмелится возразить. И не имеет значения, как сам он относится к этому решению — это его работа. Во времена Петра Великого главным экспертом по возжиганию сердец людей был, конечно, Феофан Прокопович.

В последствии Феофан переместился в Петербург, где начал заниматься своими особыми способностями — идеологией. Никто не мог лучше объяснить, что Пётр делает всё правильно, своевременно, гениально и исключительно для блага страны. Он как безумный пишет сочинения, разъясняющие суть происходящих изменений в России.

Он пишет о флоте, воспитании молодежи, царской власти и составляет "Духовный регламент" — манифест, определяющий правовое положение православной церкви, выпущенный от имени Петра. Помните, что патриархат был упразднён задолго до прихода Прокоповича. Управлением духовными делами начал заниматься Святейший синод — орган, в котором заседали отцы церкви, но он подчинялся государству.

Петр инициировал отмену тайны исповеди, требуя, чтобы священник сообщал государству сведения о кающихся, если они имеют значение для государства. Прокопович аргументированно критиковал консервативное духовенство Российской православной церкви, считая их неграмотными и неспособными управлять церковью. Он выступал за идею цезарепапизма, признавая императора главой церкви, и поддерживал просвещенный абсолютизм.

На краю гибели

Чем активнее проповедовал Феофан, тем быстрее распространялось и возрастало его богатство. Петр не скупился на подарки. Прокоповичу делили земли, деревни и деньги. В Петербурге он построил себе великолепное имение, и тут всё чуть ли не рухнуло. В 1725 году умер Петр, и позиции Феофана пошатнулись.

При Екатерине I он ещё мог чувствовать себя в безопасности, но, когда на престол вступил Петр II, Прокопович попал в немилость. Долгоруковы, фактически управлявшие от имени молодого царя, не жаловали Феофана. "Верховники" считали его опасным человеком. В Синоде резко увеличилось влияние оппозиции. Те самые церковные деятели, которых Феофан так сильно бичевал, начали контратаку.

Архиепископ Тверской Феофилакт, митрополит Коломенский Игнатий и архиепископ Ростовский Георгий возглавляли их. Однако Пётр II внезапно скончался, не дожив до своей свадьбы, и престол в Курляндии был оперативно передан Анне Иоанновне.

По историческим данным, члены Верховного тайного совета, известные как "верховники", нарисовали план утверждения своей власти и вынудили императрицу Анну Иоанновну подписать документ, известный как "Кондиции", перед ее коронацией. Этот документ жестко ограничивал самодержавие, делая монарха всего лишь номинальной фигурой и передавая всю власть Совету. Пришло время, когда Феофан решил высказать свое мнение.

Он начал активно противостоять планам "верховников", сражаясь за сохранение самодержавия и фактически делая за Анну Иоанновну всю грязную работу. Феофан составил петицию за сохранение прежних порядков, убедил гвардию поддержать императрицу и, главное, вдохнул самой Анне Иоанновне идею о необходимости наказания "верховников". История увенчалась успехом.

После того, как Анна Иоанновна распустила «Кондиции» и закрыла Совет, большинство его участников были арестованы, а Феофан начал преследовать своих врагов. С помощью Тайной канцелярии он жестоко расправился с Феофилактом и его сторонниками. Особенно пострадали Георгий, который умер смиренным монахом в Успенском Нерчинском монастыре позади Байкала, и Игнатий, которого отправили в Николо-Корельскую обитель под Архангельском. 18+