Цифровая передача информации представляет собой процесс передачи данных в виде двоичных кодов, которые могут интерпретироваться электронными устройствами. Такой способ передачи позволяет сохранять, обрабатывать и передавать информацию более эффективно и с меньшими потерями по сравнению с аналоговыми методами.

С помощью цифровой передачи данные могут кодироваться, сжиматься и шифроваться, что повышает защиту и качество передачи информации. Этот метод лежит в основе современных коммуникационных технологий, включая интернет, мобильную связь и цифровое телевидение, что делает его неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Представление и способы передачи цифровой информации

Выбор представления информации в виде цифровых данных как основополагающего принципа работы компьютера не случаен. В отличие от аналоговых сигналов, у цифровых данных все просто: либо сигнал есть, либо его нет, в то время как у аналоговых сигналов все зависит от интенсивности, которая постепенно уменьшается в процессе затухания.

Цифровые данные передаются по проводнику путем изменения текущего напряжения: отсутствие напряжения — "0", присутствие напряжения — "1". Существуют два способа передачи информации по физически передающей среде: цифровой и аналоговый.

В цифровом (узкополосном) способе передачи данных.

На единой частоте передается информация в естественном виде. Этот метод передачи позволяет использовать только цифровую информацию, обеспечивает возможность использования передающей среды только двумя пользователями в каждый момент времени и работает только на ограниченные расстояния. В то же время узкополосная передача обеспечивает высокую скорость обмена данными — до 10 Мбит/с и позволяет создавать легко настраиваемые вычислительные сети. Большинство локальных вычислительных сетей использует узкополосную передачу.

Аналоговый способ передачи цифровых данных обеспечивает широкополосную передачу за счет использования сигналов различных несущих частот в одном канале.

При использовании аналогового метода передачи данных, управление параметрами сигнала несущей частоты происходит для передачи цифровой информации через канал связи. Сигнал несущей частоты представляет собой гармоническое колебание, которое описывается следующим уравнением:

где Xmax — амплитуда колебаний; — частота; t — время; — начальная фаза колебаний.

Для передачи цифровых данных по аналоговому каналу можно управлять одним из параметров сигнала несущей частоты: амплитудой, частотой или фазой. Поскольку необходимо передавать данные в двоичном виде, возможны следующие методы управления: амплитудная, частотная, фазовая модуляция.

Амплитудная модуляция: "0" — отсутствие сигнала, то есть отсутствие колебаний несущей частоты; "1" — наличие сигнала, то есть наличие колебаний несущей частоты.

Метод частотной модуляции основан на передаче сигналов 0 и 1 при различной частоте. Переключение между 0 и 1 приводит к изменению несущей частоты.

Фазовая модуляция осуществляется изменением фазы колебаний при переходе от 0 к 1 и от 1 к 0, что приводит к изменению направления колебаний.

Процесс записи и воспроизведения звука на компьютере можно описать следующим образом.

Звуковая карта включает в себя аналого-цифровой преобразователь (АЦП или ADC — Analog-to-Digital Converter), который преобразует аналоговые звуковые колебания в комбинации битов, понятные компьютеру. Для обработки таких цифровых сигналов компьютер может использоваться как простой магнитофон, микшерный пульт или целая студия звукозаписи. При проигрывании цифро-аналоговый преобразователь превращает записанные и обработанные "цифровые" звуки в звук, который можно услышать.

Преобразование звуковых сигналов из аналогового в цифровой формат называется дискретизацией. Это позволяет сохранить, обработать и воспроизвести звуковые сигналы. Сигнал не преобразуется целиком, а сохраняются его отдельные «фотоснимки» в цифровом формате.

Чем выше частота выборок, тем точнее цифровая копия звука соответствует оригиналу.

6. Способы записи аудиоинформации

Стандартный компакт-диск может воспроизводить звук в течение 74 минут. На диске есть вводная зона, где хранится информация о формате, структуре и адресах звуковых фрагментов.

За этой территорией начинается небольшой пространственный пустота продолжительностью около двух секунд, за которой следует сектор, содержащий звуковые данные. Конечная граница диска обозначена выводной зоной.

Информация на диске записывается в неизменном виде, то есть она занимает 74 минуты. Это означает, что файлы имеют большой размер. Например, на обычном CD аудио дискретизация составляет 44100 Гц, а разрешение сигнала равно 16 битам. Поэтому на описание одной секунды аудио в формате CD-DA затрачивается 176400 байт (172 Кб), а на минуту — 10 Мб.

Использование сжатия помогает уменьшить размер файлов. Существует два вида сжатия — с потерей качества и без потери качества. Когда речь идет о сжатии аудио, подразумевается сжатие с потерей качества. Любое сжатие информации ведет к ухудшению ее качества. Однако в процессе развития человеческий слух научился приспосабливаться к определенным видам помех, не замечая их присутствия в принятой аудиоинформации.

6.3 Структура болванки CD-R

Прежде чем описывать форматы записи, необходимо описать структуру записываемого диска, чтобы понять, какие процессы происходят при его записи. Итак, в структуре диска CD-R можно выделить четыре основных слоя (пятый — изображение, нанесенное на поверхность диска), наносимых поэтапно.

В начале производится создание основы диска из пластика — поликарбоната (Е), который составляет основную часть CD-R и обеспечивает ему нужную прочность и форму. Затем на готовую пластмассовую форму наносится активный слой (D) /краситель/. Этот слой позволяет записывать информацию на диск и определяет его надежность и качество воспроизведения в будущем.

В настоящее время широко используются два типа активного слоя: цианин и фталоцианин. Цианиновый краситель имеет сине-зеленый (цвет "морской волны") или насыщенно синий оттенок рабочей поверхности, а фталоцианин, в большинстве случаев, почти не имеет цвета, с бледным салатовым или золотистым оттенком.

Цианиновый пигмент имеет большую устойчивость к экстремальным условиям чтения и записи, чем "золотистый" фталоцианиновый, что облегчает процесс считывания дисков, покрытых цианиновым слоем, на определенных приводах. Фталоцианиновый — более новое технологическое достижение.

Диски с использованием данного активного слоя менее чувствительны к солнечному свету и ультрафиолетовому излучению, что увеличивает срок хранения записанной информации и делает её более надежной в неблагоприятных условиях. После того, как dye был нанесен на поликарбонатовую заготовку, диск покрывается специальным светоотражающим материалом (C). В обычных CD-ROM для этой цели используется алюминий, а в CD-R дисках используется чистое серебро, обеспечивающее 65-80% отражения. Завершающим этапом изготовления диска является нанесение защитного слоя (В), на который впоследствии можно нанести изображения (А). Наиболее распространенным и простым в изготовлении защитным слоем является специальный лак.

В устройстве воспроизведения был установлен электродвигатель с системой слежения, обеспечивающей точное считывание лазерным лучом и постоянную линейную скорость считывания. Это позволяет диску вращаться с переменной скоростью от 500 оборотов в минуту на внутренней части, до 200 оборотов в минуту на внешней. Оптико-электронный блок оснащен устройствами для стабилизации лазера, автоматической фокусировки, отслеживания дорожки и выбора треков для воспроизведения.

Чтобы прочитать информацию с CD-ROM, необходимо использовать полупроводниковый диод с фокусирующей оптической системой. Внутренняя поверхность диска, на которую устанавливается диск в дисковод, находится вне фокуса оптической системы лазерного излучателя. Диаметр светового пятна от лазера, создающего конус света, составляет около 1 мм. Поэтому незначительные загрязнения поверхности, такие как пылинки, отпечатки пальцев или даже небольшие царапины, практически не влияют на воспроизведение.

Информация записывается на CD-R с помощью CD-рекордера. Лазерная энергия поглощается органическим красителем болванки, что изменяет ее отражательные свойства. Этот процесс иногда называется "прожигом", хотя это не совсем точно отражает формирование "питов" — областей слоя с ухудшенной прозрачностью.

Болванки CD-R считываются немного хуже, чем обычные CD-ROM диски из-за дополнительного слоя, уменьшающего коэффициент отражения. Важную роль играет также качество формирования "питов" на диске, которое зависит от свойств органического красителя и самого CD-рекордера. Под воздействием лазерного луча высокой интенсивности цвет красителя изменяется, что ведет к изменению отражательных свойств данной области. При использовании стандартного лазера CD-ROM — с меньшей мощностью, чем записывающий луч CD-R — измененный цвет области отражает меньше света, что позволяет устройству считать записанную информацию. Процесс изменения цвета слоя красителя необратим, поэтому диски CD-R предназначены только для однократной записи. (Хотя, строго говоря, запись на CD-R возможно в несколько сеансов, но каждый раз начинать запись нужно на новой области диска).

CD-RW — это сокращение от CD-Rewritable, означающее перезаписываемый CD, и представляет собой стандарт перезаписываемых CD-дисков. Отличие CD-RW от CD-R заключается в возможности стирания и повторной записи дисков, в то время как на дисках CD-R можно записать информацию только один раз. В остальном они используются так же, как и диски CD-R, но технология их записи немного отличается.

Приводы CD-RW используют технологию изменения фазы. Кроме создания "пузырьков" и деформаций записываемого слоя, используется тонкий слой материала, отражающая способность которого меняется при внешних воздействиях.

При воздействии лазерного луча умеренной мощности, известного как мощность записи, этот слой нагревается и затем его материал кристаллизуется при остывании. При воздействии луча более высокой мощности, известной как мощность стирания, материал переходит в аморфное состояние. В кристаллическом состоянии слой лучше отражает свет, что позволяет накопителю считывать данные.

Для считывания данных в накопителях CD-RW используется лазерный луч с меньшей мощностью, чем у лучей записи и стирания.

Список использованных источников:

1. Новейший самоучитель работы на компьютере под редакцией С. Симоновича, Москва, 1999, 656 с.

2.

Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2000 Москва, «Олма-Пресс», 2000, 848 с.

3. Скотт Мюллер «Модернизация и ремонт персонального компьютера» — Москва, издательство "Бином", 1997, 886 страниц.

4. Популярная медицинская энциклопедия под редакцией Б.В. Петровского — Москва, издательство "Советская энциклопедия", 1984, 704 страницы.

5. Энциклопедический словарь юного физика — Москва, 1984, 352 страницы.

6. Н.Е. Ковалёв, Л.Д. Шевчук, О.И. Щуренко "Биология для подготовительных отделений медицинских институтов" — Москва, издательство "Высшая школа", 1986, 384 страницы.

7. Т. Кинтуель "Руководство программиста по работе со звуком": Перевод с английского — Москва, издательство "ДМК", 2000.

8. Н.Ю. Секунов "Обработка звука на РС: Наиболее полное руководство в подлиннике". — Санкт-Петербург, 2001.

Цифровые системы передачи данных

Сигнал означает способ представления данных посредством физической величины, изменение которой отражает изменение информации. Параметры сигналов зависят от времени S(t) и могут принимать как непрерывные, так и дискретные значения.

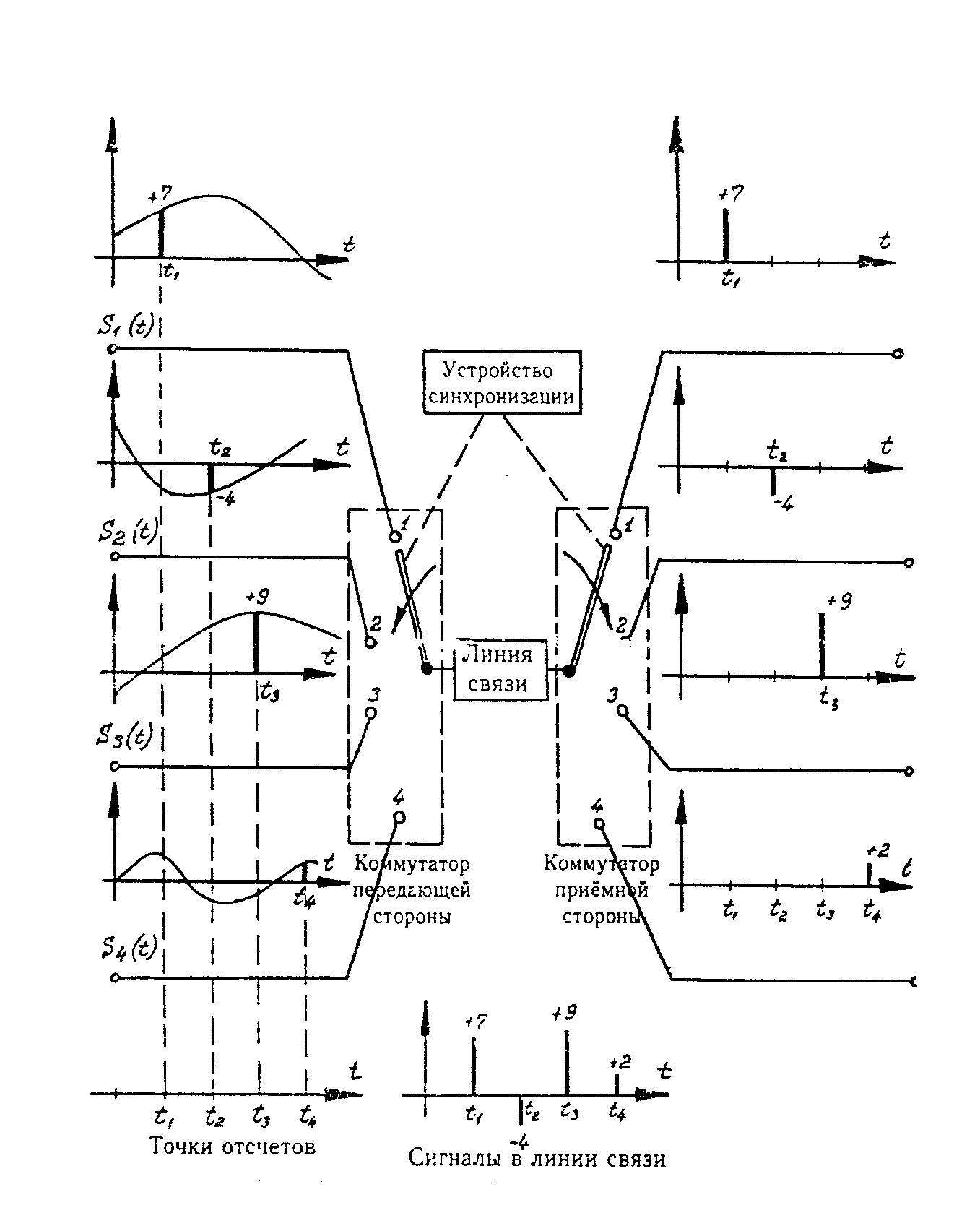

Аналоговый сигнал — это сигнал непрерывного времени, который имеет постоянный уровень. Путем квантования (дискретизации) как по уровню, так и по времени (см. рис. 3), такой сигнал преобразуется в цифровой сигнал. Возможность такого преобразования без потери информации, содержащейся в исходном сигнале, обусловлена теоремой Котельникова, которая утверждает, что сигнал S(t) без спектральных составляющих с частотой выше ωв = 2π/fв однозначно определяется своими мгновенными значениями (отсчетами), взятыми через интервалы времени Δt = π/ωв = 1/2fв.

Рис. 3. Принципиальная схема преобразования аналогового сигнала в цифровой.

При передаче аналогового сигнала потребность в определении точных значений амплитуды, частоты или фазы несущего сигнала становится значительно сложнее из-за воздействия помех в канале связи в сравнении с распознаванием двоичных сигналов в цифровых системах. В цифровых системах все типы информации (речь, данные, изображение и т.д.) представлены в единой цифровой форме, что облегчает их передачу, коммутацию и обработку через общие методы и технические средства.

Еще одной особенностью цифровой передачи информации является возможность временного уплотнения каналов (рис. 4) для создания многоканальных систем передачи (мультиплексирование с временным разделением каналов).

Одной из ранних цифровых систем передачи речевых сигналов была система, которая использовала импульсно-кодовую модуляцию (ИКМ) и мультиплексирование с временным разделением каналов.

Иллюстрация 4. Определение временного уплотнения каналов.

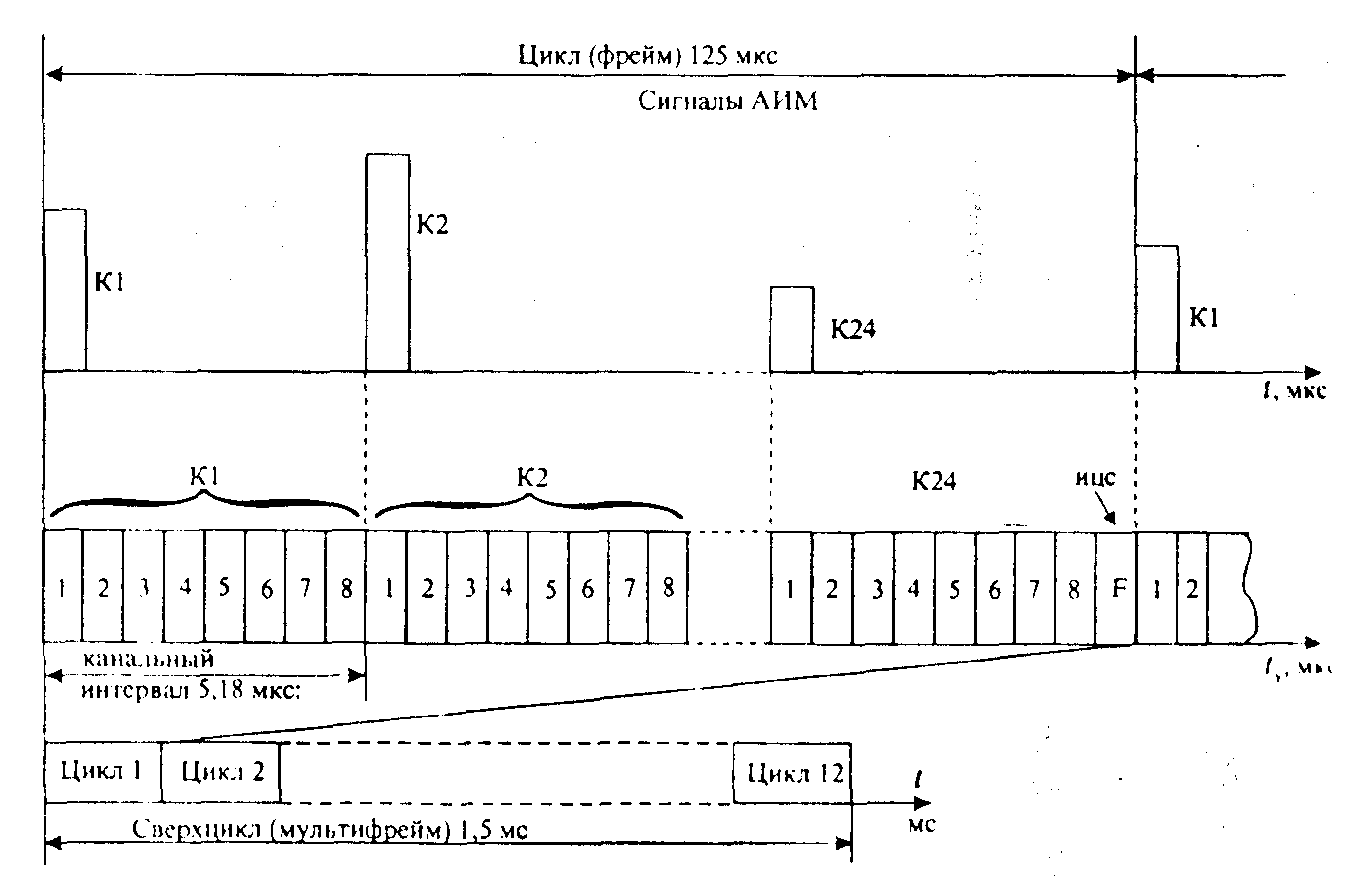

На стороне передачи АИМ (амплитудно-импульсные модуляторы) формируют отсчеты каждого из 24 речевых каналов с периодом дискретизации 125 мкс под контролем тактового генератора. Поскольку отсчеты разделены во времени, общий кодер последовательно осуществляет оцифровку амплитуды сигнала АИМ и преобразует полученное значение в восьмиразрядное ИКМ-слово в канальном интервале 5, 18 мкс.

В конце 24-го канального интервала добавляется еще один импульс цикловой синхронизации (ИЦС). Таким образом, в одном цикле продолжительностью 125 мкс размещаются 193 импульса. Двенадцать последовательных циклов объединяются и образуют сверхцикл длительностью 1,5 мс (иллюстрация 5).

Для идентификации периодов циклов и сверхциклов используются специальные правила формирования импульсов циклической синхронизации, которые обнаруживаются в процессе приема данных. В современных описаниях цифровых систем передачи часто используются термины "фрейм" и "мультифрейм" для обозначения цикла и сверхцикла соответственно.

Рис. 5. Создание цикла и сверхцикла в системе ИКМ

Когда сформированные двоичные последовательности ИКМ передаются, они проходят процесс перекодирования для оптимизации передачи по линии связи.

Поток бит, полученный в результате квантования и двоичного кодирования, идеален только с точки зрения снижения ошибок квантования, но он практически не пригоден для передачи по каналу связи, так как усложняет выделение сигналов синхронизации.

Линейный код, предназначенный для передачи по линии связи, должен иметь минимальную спектральную плотность на нулевой частоте и ограниченную плотность на низких частотах;

минимально возможные длины блоков повторяющихся символов («1» или «О»);

дискретную составляющую спектра для информации о тактовой частоте передаваемых двоичных сигналов.

Существует множество вариантов линейных кодов, которые соответствуют указанным выше требованиям. Уровень линейного кода может быть либо 2 (двухуровневый код) либо 3 (трехуровневый код). Двухуровневый код может быть однополярным (0, +1) или двухполярным (+1, -1); трехуровневый код может быть однополярным (0, +1, +2) или двухполярным (-1, 0, +1). Например, оптические линии требуют однополярных методов кодирования, в то время как электрические сети могут использовать как однополярные, так и двухполярные методы кодирования

Ниже приведены расшифровки обозначений и описания формирования некоторых линейных кодов, применяемых в цифровых системах.

Код с инверсией полярности сигнала на каждом втором одинаковом двоичном разряде называется ADI (Alternate diqit Invertion). В результате образуется двухполярный двухуровневый код.

AMI (Аlternat Маrk Inversion) — это двоичный код RZ (Return to zero) с возвращением к нулю и инверсией на каждой "1". В итоге образуется двухпополярный трехуровневый код.

После того, как сигналы линейных кодов проходят через линию связи, они преобразуются обратно в исходные двоичные потоки. Затем они поступают на вход декодера принимающей стороны, где происходит обратное преобразование двоичного кода в соответствующий сигнал АИМ.

Цифровые системы передачи

Цифровые системы передачи – это специальные системы, предназначенные для организации передачи цифровых данных через цифровые каналы.

Существует несколько классификаций цифровых систем передачи:

- По местоположению в структуре связи различаются системы для технологических, местных первичных, магистральных первичных и внутризоновых первичных сетей.

- По принципам разделения каналов делятся на системы с частотным и временным разделением каналов.

- В зависимости от среды распространения сигналов различаются системы передачи по радиорелейным и спутниковым линиям, а также по коаксиальным, электрическим и волоконно-оптическим кабелям.

- Существуют различные способы формирования канальных сигналов в цифровых системах передачи. Это цифровые системы на основе дельта-модуляции, а также системы с амплитудно-частотной, дифференциальной импульсно-кодовой, широтно-импульсной, импульсно-кодовой (с временным или частотным разделением) модуляцией.

- Также существуют различные способы объединения цифровых потоков для формирования каналов в цифровых системах передачи. Это системы с синхронным и асинхронным объединением цифровых потоков.

Тема: Область цифровых коммуникаций

Возможно, твоя проблема уже решена среди миллиона ответов.

Преобразование сигналов в цифровых системах передачи

Процесс преобразования сигнала в цифровых системах передачи включает в себя три этапа:

- Дискретизация сигналов.

- Преобразование аналогового сигнала в цифровой.

- Кодирование.

Термин 2

Дискретизация представляет собой преобразование непрерывного аналогового сигнала в набор его значений (выборку).

Во время дискретизации сигнала по времени передается не весь сигнал, а только его амплитудные значения, взятые через определенные временные интервалы — периоды дискретизации. Пример изображения периода дискретизации на графике приведен ниже.

График 1. Пример изображения периода дискретизации на графике. Автор24 — платформа для студенческих работ

«Цифровые системы передачи»

Получи помощь от эксперта по теме работы

Решение задач от ИИ за 2 минуты

Найдите решение вашей задачи среди миллиона ответов

Сигнал, который передает мгновенные значения амплитуды исходного сигнала через одинаковые временные интервалы, называется амплитудно-импульсным сигналом

Рисунок 2. Амплитудно-импульсный сигнал. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Этот тип сигналов может принадлежать к одному из двух видов — первому или второму. В сигналах первого типа амплитуда импульсов изменяется в соответствии с формой исходного сигнала. В сигналах второго типа амплитуда импульса остается постоянной и равной значению исходного сигнала в момент отсчета.

Для извлечения исходного сигнала из амплитудно-импульсно модулированного сигнала период дискретизации должен удовлетворять теореме Котельникова:

где, Тд — период дискретизации; fmax — максимальная частота в спектре исходного сигнала.

При соблюдении данного условия, возможно демодуляция амплитудно-импульсно модулированного сигнала при помощи фильтра нижних частот.

Амплитудно-импульсно модулированный сигнал после дискретизации является аналоговым, поскольку амплитуда импульсов изменяется в соответствии с амплитудой непрерывного сигнала, принимающего бесконечное множество значений. Чтобы преобразовать его в цифровой сигнал, производится квантование по уровню мощности и последующее кодирование.

При квантовании диапазон всех возможных значений исходного сигнала разделяется на уровни, а отрезки между ними называются шагами квантования. В зависимости от изменения шага квантования процесс может быть равномерным (шаг квантования не изменяется) и неравномерным (шаг квантования меняется в зависимости от амплитуды сигнала).

После того, как сигнал прошел процесс дискретизации и преобразования, он подвергается кодированию в виде группового квантованного сигнала. В рамках этого процесса каждый уровень квантования получает свой номер, который затем отображается в двоичной системе. Затем кодовые группы импульсов, соответствующие уровням квантования, передаются по тракту.

Для осуществления кодирования в цифровых системах передачи используются специальные устройства — кодеры (на передающей станции) и декодеры (на приемной станции). Звуковые сигналы вещания и телефонные сигналы являются биполярными, поэтому при их дискретизации получают последовательные биполярные импульсы. При кодировании систем связи могут использоваться симметричные и натуральные двоичные коды.

При использовании натурального кодирования, минимальная амплитуда отсчетов с отрицательным знаком принимает значение нулевого уровня, а следующие уровни увеличиваются на шаг квантования, как показано на рисунке ниже.

Рисунок 3. Квантование. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Количество уровней квантования при натуральном кодировании рассчитывается по формуле:

Lнат = ((2 Uогр ) / A) + 1

где, Uогр — напряжение ограничения; A — шаг квантования.

При симметричном квантовании, шаг квантования отсчетов начинается от нулевого значения сигнала в сторону как положительных, так и отрицательных значений амплитуды, как показано на рисунке ниже.

Рисунок 4. Квантование. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Формула для расчета уровней квантования при симметричном кодировании имеет следующий вид.

Преимущества и недостатки сигналов разных видов

Плюсы аналоговых сигналов:

- Простая обработка и интерпретация;

- Минимальные затраты на внедрение;

- Точная передача информации из-за высокой плотности сигнала.

- Негативное влияние помех на передачу информации;

- Высокая стоимость носителей информации;

- Сложность в интеграции и синхронизации с цифровыми устройствами.

- Низкая стоимость оборудования;

- Возможность передачи сигнала на большие расстояния;

- Удобное редактирование с использованием разнообразных инструментов;

- Высокая скорость передачи.

В настоящее время оба вида сигналов находят свое применение в различных областях.

Примеры передачи цифрового и аналогового сигналов

Несмотря на то, что аналоговые устройства все еще используются, цифровые постепенно занимают их место и внедряются во все сферы. Отличным примером являются компьютеры. Изначально они были аналоговыми и предназначены для определенного набора функций. В настоящее время такие устройства редко используются в локальной сети для выполнения узкоспециализированных задач, например, для измерения температуры и влажности воздуха.

До сих пор у любителей музыки сохраняются виниловые пластинки и проигрыватели, а также популярны магнитные ленты с записью песен. Это все представители аналоговых сигналов. Поклонники музыки ценят характерный шорох во время воспроизведения записи.

Пример цифровизации, заменяющий аналоговые технологии, это телефония. Постепенно уходят из использования проводные домашние телефоны, которыми в основном пользуются организации, в то время как домашняя сеть становится все менее популярной. Вместо проводных устройств на смену приходит мобильная связь и новые технологии.

Например, IP-телефония — это технология передачи голосового трафика по сетям IP, предназначенная для создания гибких и распределенных корпоративных коммуникационных сетей, учитывающих все требования бизнеса. При телефонном разговоре речь собеседника преобразуется в цифровые сигналы, упаковывается в IP-пакеты и передается через IP-сети, в большинстве случаев — через интернет. При достижении IP-пакетов до адресата происходит декодирование сигнала.

Использование IP-телефонии MANGO OFFICE в бизнесе способно существенно уменьшить расходы и внедрить широкий спектр сервисов для эффективного взаимодействия с клиентами: автоматизированные звонки и SMS из воронки продаж, коммуникации, объединяющие голос, видео и чат, а также многое другое. Телефония предоставляет удобные возможности для объединения филиалов, офисов и удаленных сотрудников в единую сеть с общими внешними номерами и уникальной внутренней нумерацией.

Аналоговые и цифровые сигналы

Классическим примером аналогового сигнала, который непрерывно меняется во времени, является напряжение, снимаемое с микрофона. Оно содержит в себе звуковое или музыкальное сообщение. Это напряжение может быть усилено и передано по проводам к звуковым системам концертного зала, чтобы звук и музыка могли достичь зрителей на галерке.

Если мы будем изменять амплитуду или частоту высокочастотных электрических колебаний в радиопередатчике в зависимости от напряжения на выходе микрофона, то мы сможем передавать аналоговый радиосигнал. В системе аналогового телевидения телепередатчик формирует аналоговый сигнал, который пропорционален текущей яркости элементов изображения, снятого объективом телекамеры.

Однако если пропустить аналоговое напряжение с микрофона через цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), то на выходе получится не непрерывная функция времени, а последовательность отсчетов этого напряжения, взятых через равные промежутки времени с частотой дискретизации. Кроме того, ЦАП Выполняет квантование по уровню исходного напряжения, заменяя весь диапазон его значений конечным набором величин, определяемых числом двоичных разрядов своего выходного кода. Таким образом, непрерывная физическая величина (напряжение) превращается в последовательность цифровых кодов (цифровизируется), что позволяет хранить, обрабатывать и передавать ее через сети передачи информации. Это значительно увеличивает скорость и помехозащищенность подобных процессов.

Каналы передачи информации

Этот термин обычно означает набор технических устройств, задействованных в передаче данных от источника к получателю, а также среды, через которую они проходят. Структура такого канала, использующая типичные средства передачи информации, описывается следующей последовательностью преобразований:

• ИИ – ПС – (КИ) – КК – М – ЛПИ – ДМ – ДК – ДИ — ПС

ИИ – источник информации: человек, книга, документ, изображение на неэлектронном носителе (бумага, холст) и т.д.

ПС – устройство преобразования информации в информационный сигнал, выполняющее первую стадию передачи данных. Это может быть микрофон, камера, сканер, факс, клавиатура ПК и т.п.

• Кодирование информации (КИ) в информационном сигнале предназначено для сокращения объема информации с целью увеличения скорости передачи или уменьшения полосы частот, необходимой для передачи. Этот этап не является обязательным, что указано в скобках.

• Канальное кодирование (КК) применяется для повышения помехозащищенности информационного сигнала.

• Сигнальный модулятор (М) изменяет характеристики промежуточных сигналов-носителей в зависимости от информационного сигнала. Типичным примером является амплитудная модуляция сигнала-носителя высокой несущей частоты в зависимости от величины низкочастотного информационного сигнала.

• Линия передачи информации (ЛПИ) представляет собой комбинацию физической среды (например, электромагнитного поля) и технических средств для изменения ее состояния с целью передачи сигнала-носителя к приемнику.

• Демодулятор (ДМ) используется для извлечения информационного сигнала из несущего сигнала. Присутствует только при наличии модулятора (М).

• Канальный декодер (ДК) используется для обнаружения и/или иборьбы ошибок в информационном сигнале, возникших на линии передачи информации (ЛПИ). Присутствует только при наличии кодера (КК).

• Декодер информации (ДИ) присутствует только при наличии кодера информации (КИ).

• Приемник информации (ПИ) может быть компьютером, принтером, дисплеем и т.д.

Если передача информации двусторонняя (дуплексный канал), то по обе стороны линии передачи информации имеются блоки-модемы (модулятор-демодулятор), объединяющие в себе звенья М и ДМ, а также блоки-кодеки (кодер-декодер), объединяющие кодеры (КИ и КК) и декодеры (ДИ и ДК).

Цифровые каналы передачи данных

Передача информации в компьютерных сетях происходит последовательно, по одному биту за раз. Физически биты передаются через каналы в виде аналоговых или цифровых сигналов.

Комплекс средств, который используется для передачи данных в компьютерных сетях, называется каналом передачи данных. В зависимости от формы передаваемой информации, каналы передачи данных могут быть аналоговыми (непрерывными) и цифровыми (дискретными).

Поскольку оборудование передачи данных работает с информацией в дискретной форме (т.е. единицы и нули соответствуют дискретным электрическим сигналам), при их передаче через аналоговый канал требуется преобразование дискретных данных в аналоговые (модуляция).

Для обработки подобных аналоговых данных требуется выполнить обратное преобразование — демодуляцию. Модуляция/демодуляция — это процессы преобразования цифровой информации в аналоговые сигналы и наоборот. Во время модуляции информация представляется синусоидальным сигналом определенной частоты, которую хорошо передает канал передачи данных.

К различным методам модуляции относятся:

При передаче дискретных сигналов через цифровой канал передачи данных используется кодирование:

Таким образом, потенциальное или импульсное кодирование используется на каналах высокого качества, а модуляция на основе синусоидальных сигналов предпочтительнее в случаях, когда канал искажает передаваемые сигналы.

Как правило, модуляция используется в глобальных сетях при передаче данных через аналоговые телефонные каналы связи, которые были созданы для передачи голоса в аналоговой форме и поэтому не очень подходят для прямой передачи импульсов.

В зависимости от методов синхронизации каналы передачи данных вычислительных сетей можно разделить на синхронные и асинхронные. Синхронизация необходима для того, чтобы передающий узел данных мог передать какой-то сигнал принимающему узлу, чтобы принимающий узел знал, когда начать прием поступающих данных.

Синхронная передача данных требует дополнительной линии связи для передачи синхронизирующих импульсов. Передача битов передающей станцией и их прием принимающей станцией осуществляется в моменты появления синхроимпульсов.

Для асинхронной передачи данных не требуется дополнительной линии связи. В этом случае данные передаются блоками фиксированной длины (байтами), с использованием дополнительных битов синхронизации (старт-биты и стоп-биты), передаваемых перед и после передаваемого байта.

Методы передачи данных между узлами вычислительных сетей включают в себя:

симплексную (однонаправленную) передачу (телевидение, радио);

полудуплексную (передача/прием информации осуществляется поочередно);

дуплексную (двунаправленную), при которой каждый узел одновременно передает и принимает данные (например, переговоры по телефону).

Методы передачи на канальном уровне

Перед передачей данных в вычислительную сеть, отправляющий узел разбивает их на маленькие блоки, которые называются пакетами данных. На стороне получателя пакеты накапливаются и упорядочиваются, чтобы восстановить исходные данные.

Каждый пакет данных должен содержать следующую информацию:

— данные или информацию, предназначенную для передачи по сети;

— адрес назначения пакета. Каждый узел сети имеет свой адрес. Кроме того, у адреса есть связанное приложение, которое необходимо для идентификации принадлежности пакета конкретному приложению;

— управляющие коды, описывающие размер и тип пакета, включая коды проверки ошибок и другую информацию.

Существуют три основные схемы коммутации в вычислительных сетях:

При установке соединения между передающей и принимающей стороной в процессе коммутации каналов создается составной физический канал из отдельных канальных участков для передачи данных между узлами. После этого сообщение передается по образованному каналу.

Коммутация сообщений — это процесс перемещения данных, который включает в себя прием, хранение, выбор исходного направления и последующую передачу блоков сообщений без их разбивки на пакеты. При коммутации сообщений блоки передаются последовательно от одного узла к другому с временной буферизацией их на дисках каждого узла, пока не будут достигнуты адресаты. Новая передача может начаться только после того, как весь блок будет принят. Ошибка при передаче приведет к необходимости повторной передачи всего блока.

Отправка пакетов подобна отправке сообщений, но из-за их меньшего размера они обрабатываются быстрее промежуточным коммуникационным оборудованием. Поэтому канал передачи данных используется только на время передачи пакета и освобождается после его завершения. Шлюзы и маршрутизаторы принимают пакеты от конечных узлов и, основываясь на адресной информации, направляют их друг другу, а затем и до конечных узлов. Этот метод передачи данных является стандартом для сети Интернет.

Современные телекоммуникационные сети построены на цифровой основе, поэтому методы передачи данных, использованные в компьютерных сетях, могут быть применены для разработки стандартов передачи любой информации (голоса, изображений, данных).

Основные понятия теории моделирования

Под моделированием понимается замещение оригинального объекта другим с целью получения информации о его основных свойствах с помощью модели.

Все модели имеют определенную структуру (статическую или динамическую, материальную или идеальную), которая аналогична структуре оригинального объекта. В процессе моделирования модель действует как относительно автономный квазиобъект, позволяющий получить информацию о самом объекте. Если результаты такого моделирования подтверждаются и могут использоваться для прогнозирования поведения исследуемых объектов, то модель считается адекватной. Однако адекватность модели зависит от целей моделирования и установленных критериев.

Процесс моделирования включает:

· исследователя с конкретной задачей;

Модель создается с целью получения информации об объекте, необходимой для решения определенной задачи.

Исследователь, создающий модель, выступает в роли экспериментатора. Одним из ключевых аспектов моделирования систем является определение цели. Каждая модель создается в соответствии с поставленной перед ней целью, поэтому одной из основных проблем при моделировании является проблема целевого назначения.

Подобие процесса, происходящего в модели, к реальному процессу необходимо для правильного функционирования модели. Если цели моделирования определены, возникает следующая проблема — проблема построения модели. Это построение возможно, если имеется информация или гипотезы относительно структуры, алгоритмов и параметров исследуемого объекта.

Когда мы завершаем построение модели, возникает вопрос о ее реализации и работе с ней. Основные задачи здесь — сокращение времени получения результатов и обеспечение их достоверности. Хорошо построенная модель выделяет лишь те закономерности, которые интересны исследователю, не уделяя внимания свойствам системы, которые несущественны в данный момент.

Способы передачи цифровой информации

Логическая единица представляет собой 1, а 2 200 Г представляет собой логический ноль (см. рисунок 12.7).

Среднее значение наложенных синусоид равно нулю (частотно-модулированный сигнал является двухполярным) и не оказывает влияния на токовый сигнал. Скорость передачи данных невысокая и составляет 1,2 кбит/с, время обновления данных 2 — 3 раза в секунду в режиме запрос/ответ и 3—4 раза в секунду в пакетном режиме, к одной цепи может подключаться до 15 устройств. Несмотря на относительно большую длительность цикла, в большинстве случаев он является достаточным для управления непрерывными процессами. Основное достоинство HART-протокола — возможность одновременного использования аналогового токового и цифрового сигналов в одной паре проводов, что позволяет подключать к одной линии полевые устройства с различным выходом.

Интерфейс RS-232 является наиболее простым среди /^-интерфейсов

Сокращение Л5 означает "рекомендуемый стандарт". Этот стандарт определяет порядок одновременной и асинхронной передачи двоичных данных между устройством и конечным устройством. В этом стандарте источник и приемник сигналов имеют общую заземленную точку.

Информация передается в обратном коде с использованием двухполярных потенциальных сигналов, где логическая единица соответствует -12 В, а логический ноль +12 В. Когда передача данных отсутствует, линия находится в состоянии логической единицы (-12 В). Поток данных передается по одному проводу бит за битом, поэтому передающая сторона поочередно выводит на линию 0 и 1, а принимающая сторона отслеживает их и запоминает. Данные передаются пакетами по одному байту (8 бит). Каждый байт обрамляется стартовым и стоповыми битами. Стартовый бит всегда передается уровнем логического состояния.

Нулевой бит вообще, а первый — единица. Может также присутствовать бит

паритета. Его состояние зависит от настроек: он может до-

полнить количество единичных битов данных до нечетности, четности. Это

передаваемая последовательность называется фреймом. Данные мо-

гут передаваться как в одном, так и в другом направлении (дуплексный

режим). Скорость передачи данных не стандартизирована и

может быть от 110 до 19 200 бит в секунду. Пример одного фрей-

ма (8 битов данных, контроль по нечетности, 1 стоповый бит) по-

казан на рис. 12.8, а. Получив стартовый бит, приемник выбирает из

линии биты данных через определенные временные интервалы, начиная

с младшего бита (бит 0). Бит паритета в данном случае равен 1.

Недостатком этого стандарта является низкая защищенность от помех,

Длина линии связи ограничена до 15 метров. Эта линия соединяет

источник сигнала с одним приемником. Последнее изменение

данного стандарта — модификация Е, принятая в 1991 году в качестве

Интерфейса RS-485, который получил широкое распространение и обеспечивает

передачу информации на расстояние от 120 до 1200 метров при

скорости передачи от 100 до 104 бит в секунду (минимальное расстояние соответствует

максимальной скорости передачи). В качестве

линии связи используется витая экранированная пара с подключением

До 32 устройств могут быть подключены с стандартным входным сопротивлением.

Возможно использование оптического кабеля. Интерфейс Л5-485 основан на принципе дифференциальной (балансной) передачи данных (рис. 12.8, б).

Его суть заключается в передаче одного сигнала (импульсы напряжения ± 1,5 В) по двум проводам, при этом по одному проводу (условно А) идет оригинальный сигнал, а по другому (условно В) — его инверсная копия. Другими словами, если на одном проводе "1", то на другом "0" и наоборот. Таким образом, между двумя проводами витой пары всегда есть разность потенциалов: при "1" она положительна, при "0" — отрицательна. Именно этой разностью потенциалов и передается сигнал. Такой способ передачи обеспечивает высокую устойчивость к синфазной помехе.

Интерференцией называют воздействие на оба провода линии в одинаковой степени.

Например, электромагнитная волна, проникающая через участок линии

связи, создает потенциал в обоих проводах. Если сигнал передается

по потенциалу в одном проводе относительно общего, как в RS-232,

то влияние на этот провод может исказить сигнал по сравнению с хо-

рошо поглощающим воздействие общего провода ("земли"). При диф-

ференциальной передаче искажений не происходит, так как если два

провода идут близко друг к другу и перекручены, то воздействие на оба

провода одинаково. Потенциал в обоих равно нагруженных про-

водах меняется одинаково, при этом информативная разница по-

тенциалов остается неизменной.

Формат передачи информационных сообщений и протокол обмена не стандартизирован.

Фреймы в интерфейсе RS-232 состоят из стартового бита, битов данных, паритета (при необходимости) и стопового бита. Протоколы обмена в большинстве систем работают по принципу "ведущий— ведомый". Одно устройство на магистрали является ведущим и инициирует обмен, посылая запросы подчиненным устройствам, которые имеют различные логические адреса.

В системах с распределенными средствами измерения для передачи информации используются радиоканалы. Радиомодемы, работающие на частотах 1000-2500 МГц, способны передавать информацию на расстояние до 5 км.

Контрольные вопросы

1. Какие значения может принимать логическая переменная?

2. Укажите основные логические операции.

3. Какие логические элементы формируют основную функциональную полностью?

4. Какова цель использования аналого-цифрового преобразователя?

5. Какие задачи выполняются дешифратором?

6. Что представляет собой микропроцессор?

7. Из каких компонентов состоит программируемый логический контроллер?

8. Каким образом осуществляется передача данных по протоколу HART?

Дата добавления: 2022-05-27 ; количество просмотров: 51 ;

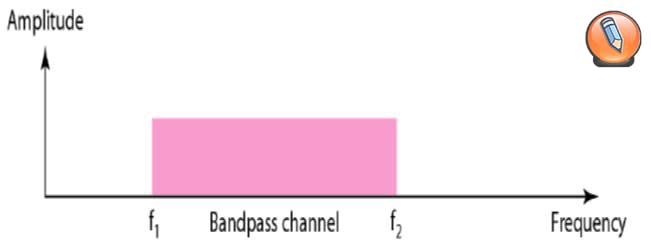

Широкополосная передача (с использованием модуляции)

Передача с широким полосовым каналом или модуляция — это процесс преобразования цифрового сигнала в аналоговый для передачи. Использование модуляции позволяет эффективно использовать полосовой канал — канал с широкой полосой пропускания, не ограниченной нулевой частотой. Такой тип канала более доступен, чем канал с низкими частотами. На приведенной ниже диаграмме показано, как выглядит полосовой канал.

Основы данных и сигналов

Физический уровень отвечает за передачу данных в виде электромагнитных сигналов через среду передачи. Независимо от контента — будь то числовая статистика с другого компьютера, анимированные изображения с проектной рабочей станции или звонок в удаленном центре управления — важно правильно передавать данные по сетевым соединениям.

Аналоговые и цифровые данные

Информация может быть представлена либо аналоговым, либо цифровым образом. Понятие "аналоговые данные" описывает непрерывную информацию. Цифровые данные, в свою очередь, представляют собой дискретные состояния. Например, аналоговые часы с часовой, минутной и секундной стрелками отображают информацию в непрерывной форме, так как движение стрелок непрерывно. В отличие от них, цифровые часы мгновенно изменяются с 8:05 на 8:06.

Аналоговые и цифровые сигналы:

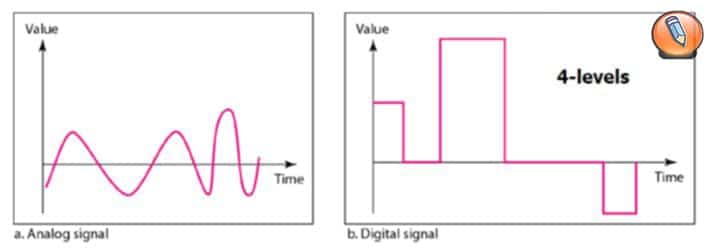

Аналоговый сигнал имеет множество различных уровней интенсивности в определенном промежутке времени. Когда волна движется от точки А к точке В, она проходит через бесконечное количество значений по пути. В отличие от этого, цифровой сигнал может принимать только ограниченное количество определенных значений. Хотя каждое значение может быть любым числом, обычно они ограничены лишь 1 и 0.

Следующий пример нарисованной программой показывает разницу между аналоговым и цифровым сигналами. Кривая, представляющая аналоговый сигнал, проходит через бесконечное количество точек. В то время как вертикальные линии цифрового сигнала демонстрируют резкий скачок с одного значения на другое.

Периодические и непериодические сигналы:

Существует две формы аналоговых и цифровых сигналов: периодическая и непериодическая.

Периодический сигнал: он завершает шаблон в течение измеримого периода времени, который называется периодом, и повторяет этот шаблон в течение последующих идентичных периодов. Одно завершение полного шаблона называется циклом.

Непериодический сигнал: он изменяется без проявления шаблона или цикла, который повторяется со временем.

Периодический аналоговый сигнал:

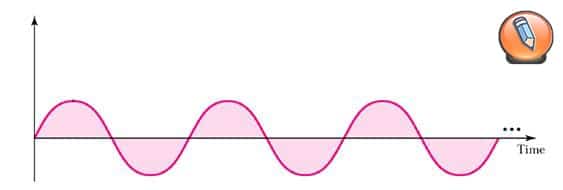

Аналоговые сигналы могут быть разделены на простые и составные. Простой аналоговый сигнал, такой как синусоида, не может быть разложен на более простые сигналы. Составной аналоговый сигнал состоит из нескольких синусоидальных волн.

Синусоида представляет собой основную форму периодического аналогового сигнала. Когда мы визуализируем её как простую колеблющуюся кривую, изменение происходит плавно, постепенно, непрерывно. На рисунке изображена синусоида. Каждый цикл состоит из одной дуги над временной осью, за которой следует одна дуга под ней.

Три параметра синусоиды — это пиковая амплитуда, частота и фаза.

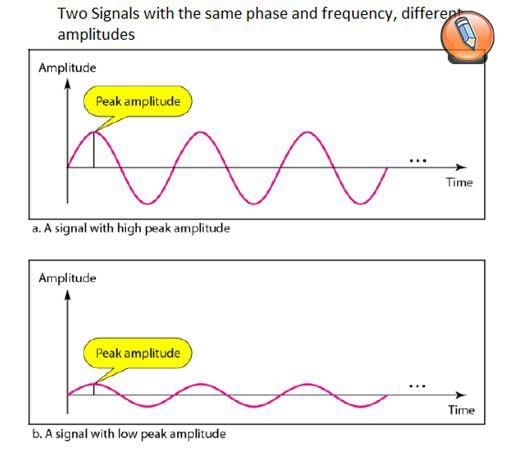

Пиковая амплитуда:

Максимальная амплитуда сигнала является абсолютным значением его максимальной силы, пропорциональной энергии, которую он несет. Обычно для электрических сигналов максимальная амплитуда измеряется в вольтах. На приведенном ниже изображении показаны два сигнала и их максимальные амплитуды.

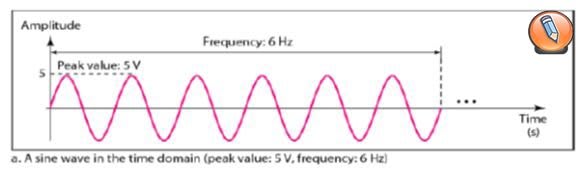

Период и частота:

Понятие периода связано с определенным количеством времени, измеряемым в секундах, за которое сигнал должен завершить 1 цикл. Частота же определяет количество циклов в 1 секунду. Важно отметить, что период и частота — это разные способы описания одной и той же характеристики. Период является обратной величиной частоты, а частота — обратной величиной периода, как показывают следующие формулы.

f = 1 / T и t = 1 / F

Фаза:

Фаза — это понятие, которое объясняет, где находится волна в определенный момент времени. Если мы представляем себе волну как что-то, что может двигаться вперед и назад по оси времени, то фаза описывает, насколько она сдвинута. Это отражает состояние начального цикла.

Длина волны:

Одной из характеристик сигнала, передающегося через среду, является длина волны. Она связывает период или частоту синусоидальной волны со скоростью распространения среды. В отличие от частоты, которая не зависит от среды, длина волны зависит как от частоты, так и от среды. Длина волны относится к любому типу сигнала.

В передаче данных мы часто используем понятие длины волны для описания пропускания света в оптическом волокне. Это расстояние, которое простой сигнал может пройти за один период.

Область времени и частоты:

Область времени:

Амплитуда, частота и фаза полностью характеризуют синусоиду. Мы исследовали синусоидальную волну с помощью временного графика. Этот график показывает, как меняется амплитуда сигнала во времени.

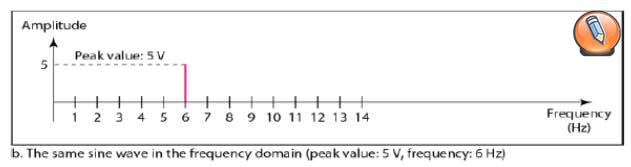

Частотный домен:

Для наглядного отображения зависимости между амплитудой и частотой, мы воспользуемся графиком в частотной области. На данном графике будут отображены только максимальные значения амплитуды и соответствующие им частоты.

Ясно, что легко построить частотную область и передать информацию, которую можно найти на графике временной области. Преимущество частотной области заключается в том, что мы сразу видим значения частоты и амплитуды пика. Одним шипом представлена полная синусоида. Положение шипа показывает частоту, а его высота — амплитуду пика.

Сегодня вы узнали, что такое передача цифровых сигналов. Это на данный момент вся информация на сегодня. Всем удачи и благополучия! До новых встреч!