Цель почвенников заключалась в изучении почвы как основы сельского хозяйства и научном обосновании агрономических практик. Они стремились понять, как состав, структура и свойства почвы влияют на рост растений и урожайность, что позволяло агрономам разрабатывать более эффективные методы земледелия.

Почвенники также акцентировали внимание на взаимодействии почвы с природными экосистемами, подчеркивая важность сохранения ее здоровья для обеспечения устойчивого плодородия и минимизации воздействия на окружающую среду. Это направление стало основой для дальнейших исследований в области агрономии и экологии.

Общественная программа и литературно-критическая деятельность почвенников

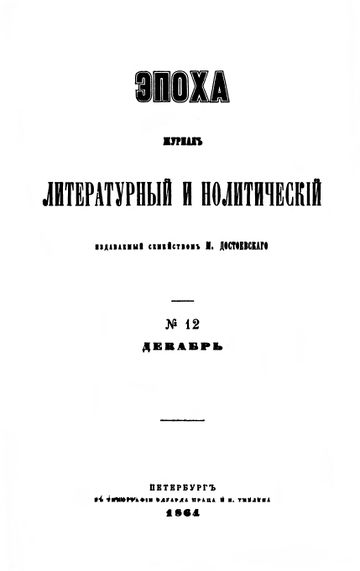

В середине 60-х годов появилось еще одно общественно-литературное течение, которое критиковало как западников, так и славянофилов — это было известное как "почвенничество". Одним из его духовных лидеров был Ф. М. Достоевский, который выпускал два журнала в эти годы — "Время" (1861-1863) и "Эпоха" (1864-1865).

В указанных журналах Достоевского поддерживали литературные критики Аполлон Александрович Григорьев и Николай Николаевич Страхов. В своей сущности почвенники продолжали идеи, высказанные Белинским в 1846 году, относительно русского национального характера. Белинский утверждал: "Россия не сравнима со старыми государствами Европы, чья история развивалась прямо противоположно нашей и уже обрела окраску и плод. Французы, англичане, немцы так различны национально, что не способны понять друг друга, в то время как русский способен оценить и общество француза, и практическую деятельность англичанина, и мистическую философию немца".

Почвенники признавали "всечеловечность" как характерную черту русского коллективного сознания, которую наиболее глубоко унаследовал в русской литературе А. С. Пушкин. "Эта мысль выражена Пушкиным не просто как указание, доктрина или теория, не как мечтание или предсказание, но также является делом, вечно заключенным в его великих произведениях и доказанным им", — писал Достоевский. "Он человек древнего мира, он и германец, он и англичанин, глубоко понимающий свой гений, тоску своего стремления («Пир во время чумы»), он и поэт Востока. Он заявил всем этим народам, что русский гений знает их, понял их, соприкоснулся с ними как себе родными, и что он способен воплотиться в них в полной мере, что только русскому духу дана всеобщность, дана задача в будущем разгадать и объединять разнообразие национальностей и устранять все противоречия между ними".

Подобно сторонникам славянофильства, почвенники придерживались мнения о том, что "русское общество должно объединиться с народной почвой и воспринять в себе народные черты". Однако, в отличие от славянофилов, (*10) они не отрицали положительного влияния реформ Петра I и "европеизированной" русской интеллигенции, которая призвана нести просвещение и культуру народу, но только на основе народных нравственных идеалов. Именно таким представителем русской европейской культуры был в глазах почвенников А. С. Пушкин.

Андрей Григорьев отмечает, что Пушкин является "первым и полным представителем" общественных и нравственных чувств. "Пушкин надолго, если не на всегда, оставил свой след в нашем духовном процессе, обрисовавшийся широким очерком", — отмечает он. Последующее развитие русской литературы, по мнению Григорьева, является углублением и художественным осмыслением элементов, заложенных Пушкиным. Александр Островский наиболее органично выразил пушкинские начала в современной литературе. "Новое слово Островского есть самое старое слово — народность", — отмечает Григорьев. Он добавляет, что "Островский столь же мало обличитель, как он мало идеализатор. Давайте оставим его таким, каким он есть — великим народным поэтом, первым и единственным выразителем народной сущности в ее разнообразных проявлениях."

Н. Н. Страхов явился единственным в истории русской критики второй половины XIX века глубоким толкователем романа "Война и мир" Л. Н. Толстого. Сам он назвал свою работу "критической поэмой в четырех песнях" не случайно. Лев Толстой, считавший Страхова своим другом, выразил свое счастье благодаря судьбе, которое заключается в общении с Н. Н. Страховым.

Сайт studopedia.org — это Студопедия.Орг, существующая с 2014 по 2024 год. Следует отметить, что Студопедия не является автором размещенных материалов, но предоставляет возможность их бесплатного использования (0.007 с).

Определение

Литературное течение, основатели которого не ставили перед собой задачу разработки четкой программы и формулирования своих принципов, довольно сложно точно определить. Многие отмечают сходство почвенников со славянофилами, которые видели для России отдельный путь развития, отличный от западноевропейского. Тем не менее сами почвенники отрицали свою принадлежность к этому направлению, развивая собственные концепции в философии и литературе.

Почвенничество в первую очередь означает стремление размышляющих интеллигентов обратиться к своим корням, ощутить причастность к своему народу, который в XIX веке представлялся загадочной тайной. Основной целью почвенников было объединение всех слоев общества на основе общих идей, которые якобы присущи русскому народу.

Слияние "освещенных слоев общества" с "народной основой" рассматривалось на основе уважения к традиционным ценностям и православию.

Европейская культура не была отвергнута почвенниками, при этом их не вызывали сомнения достижения этой культуры, что стало основным различием с славянофилами.

Предпосылки

Во время правления Александра II произошли значительные общественно-политические изменения, но они не были завершены. Конституция, демократические изменения – все это осталось лишь надеждой. Тем не менее, власть ослабила цензуру, и теперь на страницах периодических изданий можно было читать самые разнообразные мнения, сильно отличающиеся от общепринятых.

Время шестидесятых годов отмечено освобождением крестьян от крепостного права и разгоранием острых дискуссий между западниками, славянофилами и почвенниками. Первые стремились к Европе, вторые отстаивали особый путь России. Почвенники же выделяли, что в России к девятнадцатому веку проживали представители двух разных народов, несмотря на общее название "русские". Петровские реформы изменили высшее общество, но крестьянская масса осталась верна традиционному образу жизни. Бывшие крепостные, фактически рабы, продолжали жить так, как их предки пятьсот лет назад.

Истолкование Достоевским и его учениками этой ситуации было полностью обоснованным, так как они видели в ней серьезную угрозу национальному единству, и они предлагали свои собственные способы решения этой проблемы. Почвенничество представляет собой попытку найти какой-то общий фактор, способный объединить разобщенный, по сути, народ.

Компиляция концепций славянофилов и западников

Придерживаясь взглядов славянофилов, почвенничество стремилось найти в русском крестьянстве нравственное начало национального духа. Также были близки идеи отвергания революции, а также западного и отечественного социализма. Однако другая сторона почвенничества, выраженная в творчестве Достоевского, не отрицала идеи западников: "Славянофилы и западники — это историческое и в высшей степени народное явление". Почвенничество считало, что оно объединяет основные идеи обеих течений.

Их взгляды на почвенничество проявились в сопротивлении "Современнику" в отношении революции, искусства и прогресса. Почвенники полагали, что революция и борьба классов не являются источником прогресса. Они считали, что прогресс заключается в объединении народа с классами и проявляется в развитии культуры, искусства и народной нравственности. Хотя по некоторым вопросам почвенники спорили с либералами, в целом их понимание прогресса было им довольно близко.

«Почвенничество»

Помощь эксперта по теме работы

Решение задач от ИИ за 2 минуты

Помощь с рефератом от нейросети

Представители "Современника" Н.А. Добролюбов и Н.Г. Чернышевский были критикованы почвенниками за то, что они далеки от реальной жизни народа и пытались навязать ему идею революции, которой, по мнению почвенников, народ никогда не разделял и не будет разделять.

Литературный журнал "Современник" также был осужден за упрощенный и утилитаристский подход к культуре и искусству, за отсутствие интереса к художественным аспектам, к духу гармонии и красоты, с акцентом на отрицательные стороны жизни. Достоевский и Григорьев считали, что именно искусство способно удовлетворить дух эпохи и потребности народа. Достоевский видел в гении Пушкина "русский идеал — целостность, всепримиримость, вселовечность".

Русский менталитет видел в себе готовность понять дух всех народов, что делало его особенным. Таким образом, сторонники почвенничества аргументировали присутствие у русского народа особой миссии в спасении всего человечества на национальной и религиозной основе.

Однако идеи почвенничества были подвержены критике в журнале "Современник", в спорных статьях М. А. Антоновича и М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Характерной чертой почвенничества была его работа над созданием уникальной программы социальных реформ, концепций "постепенности" и "малых дел", которые привели к объединению образованного общества с народом в традиционной форме быта. В конце 19 века термин "почвенничество" начал использоваться радикальным крылом интеллигенции для формирования своих консервативных взглядов.

ПОЧВЕННИЧЕСТВО

Знания – это сила. Чем больше вы знаете, тем лучше сможете ориентироваться в мире. Учите новое, не бойтесь экспериментировать и открывать что-то новое для себя. Главное – никогда не останавливайтесь на достигнутом и всегда стремитесь к самосовершенствованию. Ведь знания дают нам возможность изменить мир к лучшему.

Почвенничество — это литературно-общественное направление, зародившееся в России в 19 веке.

Среди идеологов почвенничества были Ф.М. Достоевский (умер в 1881 году), М.М. Достоевский, А.А. Григорьев (умер в 1864 году), Н.Н. Страхов (умер в 1896 году).

Термин "почвенничество" возник из публицистических призывов Ф.М. Достоевского вернуться к своим русским национальным корням, "стать русскими":

"наша задача — создать новую форму, нашу собственную, родную, выросшую из наших корней, возникшую из души народа и из народных начал." [1]

В июле 1860 года цензурный комитет в Санкт-Петербурге разрешил братьям Достоевским издавать ежемесячный журнал "Время". И.А. Гончарова были определены цензорами "Времени". Основная идея, которую братья Достоевские хотели проповедовать в журнале, заключалась в необходимости формирования новых принципов государственного развития.

|

| Редакция журналов "Время" и "Эпоха" располагалась в доме на Малой Мещанской в Санкт-Петербурге. |

Первоначальные принципы почвенничества были высказаны Ф.М. Достоевским в серии статей "Ряд статей о русской литературе.Введение", опубликованных в журнале "Время" в 1861 году [2]. Этот цикл статей стал основополагающим идеологическим ориентиром журнала, который допускал отклонения как в сторону радикально-демократической, так и в сторону славянофильской линии. В период журналистики 1960-х годов "Введение" было интерпретировано как отражение основных принципов почвенничества.

Сохраняя социально-историческое значение слова "почва", которое присваивали ему славянофилы и революционные демократы (Белинский, Герцен, Добролюбов), редакторы "Времени" придают этому слову новый смысл: "почва" — это духовно-нравственный слой общественно-политической жизни, который обеспечивает встречу и органическое соединение интеллигенции и народа, образованности и народной нравственности; культуры и народности.

В отличие от славянофилов, почвенники не считали необходимым вернуться к моральным и духовным основам, нарушенным петровскими реформами, и не отрицали положительного опыта Европы. Напротив, они предлагали исходить из реальной современной действительности, из форм жизни, сложившихся в результате преобразований Петра, с учетом европейского опыта развития. Они лишь не считали возможным переносить этот опыт на русскую почву, так как считали, что любая идея, претендующая на жизнеспособность, должна вырастать из родной почвы.

Почвенники выступали за сбор всех конструктивных идей и славянофилов, и западников.

Задача распространения грамотности в народе имеет первостепенное значение для редакции "Времени". Образованное сословие должно сосредоточить свои усилия на этом вопросе, согласно редакции. Достоевский призывает отказаться от теоретических споров и рассуждений о всечеловеческом благе, снизойти до крестьянского мальчика.

Публицист M.H. Катков выразил недовольство идеями почвенничества:

«Что представляют собой народные начала и коренные основы? Когда вы думаете об этих словах, у вас возникают ясные и определенные представления, или же они вызывают недоумение? Если нет ясного понимания, то лучше не употреблять эти слова и не принимать их на веру, когда они вам предлагают».

В Отечественных записках С.С.Дудышкин анализирует субъективно "Объявление о подписке на журнал "Время" — первую статью из цикла "Ряд статей о русской литературе" Достоевского. Журнал "Москвитянин" утверждает, что концепция нового журнала скопирована с их собственной программы.

Но многим понравился этот новый журнал, в том числе и Некрасову. В своем первом номере за 1861 год поэт писал в журнале "Свисток":

Почвенничество

Почвенничество — это литературно-философское направление, которое возникло в России в 60-е годы XIX века.

Заметка 1 Ключевые фигуры почвенничества: Ф.М. и М.М. Достоевские, А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов.

Идея почвенничества основывалась на концепции первичности национальной общности, "народного корня". Появление этого направления было реакцией духовной элиты на социальные противоречия, возникшие в результате отмены крепостного права. Взгляды почвенников были близки к европейскому философскому романтизму и позднему славянофильству.

В основе почвенничества лежала идея о том, что Россия имеет свой собственный путь развития, отличный от западного, который считался разрушительным для русского народа из-за своих материалистических и революционных идей. Гуманизм почвенничества проявлялся не только в критике крепостничества, но и в стремлении объединить образованную элиту с народными массами.

Одним из основных достижений почвенничества было разработка уникальной программы социальных реформ, основанной на принципе постепенных изменений, направленных на постепенное сближение интеллигенции и народа.

Соотношение почвенничества, славянофильства и западничества

Почвенники и славянофилы разделяли общие идеи, основанные на убежденности в уникальной миссии России и поиске нравственного идеала в крестьянстве. В то же время они не отрицали значимость европейской культуры.

Основные принципы почвенничества были выражены в журналах "Время" и "Эпоха" в идеологической борьбе с революционно-демократическим журналом "Современник" под редакцией Чернышевского. Почвенники обвиняли "Современник" в утилитарном подходе к литературе, непонимании потребностей народа и эпохи, а В насаждении революционных идей.

В конце 19 века радикальная революционная интеллигенция стала называть политический консерватизм почвенничеством.

Инфракрасный свет способен проникать сквозь облака благодаря своей большой длине волны, что позволяет астрономам изучать ядро галактики при помощи больших инфракрасных телескопов. Видимый свет, который чувствителен для наших глаз, является лишь крошечной частью спектра электромагнитной энергии, излучаемой большим количеством звезд.

Цвет звезды указывает на ее температуру, так как длина волны света коррелирует с его энергией. Благодаря телескопам, чувствительным к различным длинам волн спектра, астрономы могут изучать широкий спектр объектов и явлений во вселенной.

Вариант №1 Построить центральную симметрию тетраэдра относительно точки О, изображенной на рисунке 3.

Решение.

Для того чтобы создать центральную симметрию, необходимо провести прямые через все точки тетраэдра, проходящие через точку O, и затем построить отрезки, удовлетворяющие условиям AO = A?O , BO = B?O , CO = C?O , DO = D?O В результате получим искомую симметрию (рис. 4).

В механике особое значение имеют колебания — это движения и процессы, которые периодически повторяются во времени.

В области электромагнитных явлений Важное место занимают электромагнитные колебания, где заряды, токи, электрические и магнитные поля изменяются согласно периодическим законам.

Совет №1: Велосипедист со скоростью 300 м/с или идеальный газ, оказывающий давление 100 паскалей в большой тепловой машине — это странно.

Нужна помощь с курсовой или дипломной работой?

ПОЧВЕННИЧЕСТВО

Почвенничество (от «народная почва») – это литературное течение и философское направление, которое возникло в России в 1860-х годах. Почвенники считали, что русский народ имеет особую миссию — спасение всего человечества. Они проповедовали идею сближения "образованного общества" с народом на народной или национальной "почве" с религиозно-этическими корнями. Среди представителей Почвенничества были Аполлон Григорьев, братья Фёдор и Михаил Достоевские и другие.

ПОЧВЕННИЧЕСТВО

Почвенничество — литературно-общественное и философское направление 60-х годов XIX века. Его участники (А.Григорьев, братья М. и Ф.Достоевские, Н.Страхов) были объединены сложной совокупностью общих принципов и взглядов на социальное устройство общества, политику и искусство. Основные принципы Почвенничества были сформулированы на страницах журналов "Время" (1861-1863) и "Эпоха" (1864-1865).

Одной из основных идей для почвенников была концепция "народной почвы" как основы и формы социального и духовного развития России. "Русскому обществу необходимо объединиться с народной почвой и включить в себя национальный элемент". Сторонники П. склонялись к мысли, что душевная открытость, национальная и религиозная терпимость, умение понять и оценить достоинства других народов, доброта, глубина нравственного чувства являются русскими национальными особенностями.

Для Ф.М.Достоевского это было признаком всемирного предназначения России, способной обнять любовью всё человечество, воплотить в жизнь известную мечту народов об объединении в мире и взаимопонимании. Во всех произведениях Достоевского прослеживается идея всеохватывающего синтеза западного и русского духа, идея о том, что "у нас, русских, две родины — Европа и наша Русь". Это не исключало того, что Европа для Достоевского была, по словам Ивана Карамазова, всего лишь "дорогим кладбищем". Слова Достоевского о "народе-богоносце", "вселенской церкви" православия свидетельствуют о попытке соединения славянофильства и западничества: "новая Русь" берет от Запада все наиболее ценное, и если там "идея общечеловечности все более стирается", то в русском народе "выступает способность к высоко-синтетическому подходу, способность к всепримиримости, всемирности".

Почвенничество

В России в середине XIX века возникло идеологическое светское-религиозное мировоззрение, соответствующее правому модернизму. Этому направлению свойственны иррационализм и стремление к декадентской морали.

этимология

В период с 50-х по 60-е годы прошлого века в среде "молодой редакции Москвитянина", а затем в кружке Ап. Григорьева, Ф. М. Достоевского и Н. Н. Страхова слово "почва" приобретает новое значение: ‘родная национальная среда, глубоко народная основа жизни’. В романе "Молотов" (1861) Н. Г. Помяловский говорит: "Среда. заела. Новые пустые слова. Я просто продукт своей почвы…".

У А. К. Толстого в стихотворении "Поток-богатырь" звучит: "Тут все подняли крик, словно дернул их бес, Угрожают Потоку бедою. Слышно: почва, гуманность, коммуна, прогресс, И что кто-то заеден средою."

Ф. М. Достоевский в "Записках из подполья" (1864, ч. 1, гл. 1) пишет: "Я вас прошу, господа, прислушайтесь к стонам образованного человека девятнадцатого столетия, страдающего зубами…когда он начинает уже не так стонать, как в первый день… а так, как человек тронутый развитием и европейской цивилизацией стонет, как человек „отрешившийся от почвы и от народных начал“."

В "Зимних заметках о летних впечатлениях" (гл. 3) Dостоевский пишет: "Зато как же мы теперь самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет…".

В "Дневнике писателя" (1880) он говорит о необходимости "натуры, науки, жизни самостоятельной, почвенной, нестесненной и веры в свои собственные, национальные силы". В своих заметках он говорит: "Он [Пушкин] первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные".

Понятие

Идея оторванности от земли, примененная к русской интеллигенции, которая отдалилась от народа после петровских реформ, была сформулирована К.С.Аксаковым в 1847 году: «Мы похожи на растения, обнажившие свои корни от земли» (Московский литературный и ученый сборник на 1847 год). В дальнейшем эти слова неоднократно варьировались Достоевским: «Выражения, что мы оторвались от своей почвы, что нам следует искать своей почвы, были любимыми оборотами Фёдора Михайловича», — писал Страхов (Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников).

Издававшиеся братьями Достоевскими журналы «Время» (1861-63) и «Эпоха» (1864-65) были организационным центром почвенников. Философско-эстетическое почвенничество имело свои корни в так называемой "молодой редакции" журнала "Москвитянин" (1841-56), ведущим критиком которой в 1850-56 был Григорьев.

В контексте философии и эстетики, почвенничество…

Философско-эстетическое направление почвенничества представляло собой консервативную форму философского романтизма. Интерес к народу сочетался у почвенников с острым вниманием к человеческой личности. Внося иборьбы в отдельные положения славянофильской доктрины, Григорьев критиковал ее теоретиков за идею абсолютизации крестьянской общины, принижающей значение личности перед коллективным началом: "Мысль об уничтожении личности общностью в нашей русской душе есть именно слабая сторона славянофильства" (Григорьев А.А. Материалы для биографии).

Дополнительная информация: Экспрессионизм — суть, цели и задачи. Экспрессионизм в литературе и искусстве

Перенося эстетические идеи Григорьева, Страхов высказал важность человеческой личности: «Мир — это область, в центре которой находится человек. Человек является вершиной природы, узлом мира и бытия. В нем заключается самая глубокая тайна и величайшее чудо вселенной» (Страхов Н.Н. Мир как целое).

В рамках "органической критики" Страхов утверждал, что высшие интересы человеческой души неразрывно связаны с искусством. Эстетические концепции Ф.М.Достоевского, не выраженные в виде стройной системы, были сформулированы им в отдельных высказываниях: по Достоевскому, истинное искусство в опосредованной форме способствует развитию личности, но нельзя требовать от него общественной пользы.

Почвеннические построения

Характеристике почвеннических образований присуща связь с религиозными устремлениями, которая совмещается с идеей о специальном предназначении православной России и русского народа, предназначенного для спасения человечества. В период "москвитянства" Григорьев видит источник силы, способной изменить общественную и духовную жизнь России, углубляясь в идеи православия: "Я понимал под православием природно-исторический источник, которому суждено еще существовать и придать новые формы жизни, искусства, в противоположность другому, уже устаревшему началу—католицизму". Это начало "на основе славянства, и преимущественно великорусского славянства, с его обширным моральным воздействием, должно преобразить мир" (Григорьев А.А. Материалы для биографии).

Материал по теме: Славянофильство — что это такое, происхождение, когда возникло

Страхов рассматривает идею самостоятельности и уникальности России через призму закона идейной эволюции великих русских писателей. Согласно этому закону, все они переживают сходные изменения в своей умственной жизни. Начинают они с увлечения европейскими идеями и жадного усвоения западного просвещения. Потом наступает разочарование в Европе. И наконец, приходит просветленная любовь к России и поиск в ней спасительного якоря, твердой опоры для мысли и жизни. (Страхов Н.Н. Борьба с Западом в нашей литературе)

В рамках данного закона, согласно почвеннической концепции Страхова, вся история русской литературы предстает как история постепенного освобождения русского ума и чувства от западных влияний, а также как постепенное развитие нашей самобытности в словесном искусстве. Согласно мнению Страхова, органическим результатом развития русской литературы является эпопея Л.Н.Толстого "Война и мир", в которой проявляется голос "за простое и доброе", олицетворяющий русский национальный тип, который возражает против ложного и хищного, враждебного и чуждого. В.В.Зеньковский также заметил: "Если западная культура представляет собой торжество рационализма, то отрицание рационализма лишь укрепило культ русской самобытности у Страхова. Он становится горячим и страстным защитником идей Н.Я.Данилевского о развитии культурно-исторических типов".

Рококо — это что такое, его понятие, возникновение и концепция.

Согласно почвенникам, достижение нравственной и умственной самостоятельности России было возможно только через преодоление разрыва между сословиями, которые были насильственно отделены друг от друга петровскими реформами, путем их мирного объединения на основе просвещения и православия.

Эта идея была выражена в либерально-почвеннической программе журнала "Светоч", предвосхитившей программу "Времени" и "Эпохи"; в статьях А.П.Милюкова и М.М.Достоевского о драме А.Н.Островского "Гроза". М.Достоевский впервые высказал мысль о "всепримиряемости" как характерной черте русского национального типа, которая будет повторяться всеми почвенниками, но олицетворение сути русского духа и русской идеи они найдут в творчестве А.С.Пушкина.

В сфере социально-политического почвенничества, призывая к слиянию просвещенного общества с народом на основе малых дел и постепенности, отвергали путь революционных изменений: "Социализм народа русского не заключается ни в коммунизме, ни в механических формах, он верит, что спасение придет только через всемирное единение во имя Христа. Вот наш русский социализм!" (Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1881). Самые яркие почвеннические взгляды на общественные преобразования, революцию и прогресс проявились в дискуссиях с идеологами "Современника" — Н.А.Добролюбовым и Н.Г.Чернышевским.

Идеи почвенничества были остро осуждены представителями либеральной, консервативной, революционно-демократической и народнической журналистики (М.А.Антонович, М.Е.Салтыков-Щедрин, Д.И.Писарев, Г.И.Успенский, Н.К.Михайловский, Н.В.Шелгунов), а затем марксистской (Г.В.Плеханов, А.В.Луначарский, М.Горький). Современное западное литературоведение часто обращается к широкому кругу идей почвенничества, интерпретируя их как "истинное проявление" "русского национального самосознания".