В литературе существует множество приемов, которые помогают авторам передать свои мысли и чувства. Например, метафора — это сравнение, позволяющее выявить скрытые смыслы и обогатить образность текста. Благодаря ей читатель может лучше понять эмоции героев или атмосферу произведения.

Другим важным приемом является аллегория, которая представляет собой иносказательное выражение, отражающее определенные идеи или моральные уроки. Применение аллегории помогает сделать мысль более понятной и запоминающейся, подчеркивая важные аспекты человеческой жизни и общественных отношений.

Презентация "Учимся находить эпитеты, метафоры и сравнения" 4 класс

Как только вы поделитесь материалом, здесь появится ссылка для скачивания.

Закрыть

Получить код —>

Описание слайдов:

- Расширение литературного кругозора школьников за счет ознакомления с образцовыми произведениями русской классической поэзии XIX века.

- Формирование первичных представлений о специфике лирических произведений, обучение понимать основное настроение стихотворения и его изменения.

- Развитие умения понимать изобразительно-выразительные средства языка (олицетворение, эпитет, сравнение, звукопись, контраст) и их роль в художественном произведении.

- Развитие образного мышления и творческого воображения учащихся.

- Улучшение выразительности чтения.

- Слова и выражения, использованные в переносном значении для создания образных представлений о предметах и явлениях, называются тропами.

- Термин "троп" происходит от греч. "тропус", что означает "образное выражение, оборот".

- Сравнение предметов с целью создания художественного описания является способом углубить и ярче представить описываемый объект. Оно осуществляется с помощью союзов как, словно, будто, точно и других.

Мрачное выражение на лице напоминает тучу.

Берёзы стоят как большие свечи.

- Эпитет (из греческого "эпитетон" — добавление) — это образное определение предмета или действия, которое часто выражается прилагательными. Эпитеты помогают автору выделить предмет и сделать его непохожим на другие.

Сквозь волнистые туманы

На печальные поляны

Льёт печально свет она.

- Метафора (из греческого "метафора" — перенос) — это перенос названия с одного предмета на другой на основании их сходства, который позволяет создать ёмкий образ в краткой форме.

На востоке горит новое рассветное светило…

Солнце неохотно и несмело

Приглядывается к полям.

Вот, за тучей прогремело.

- Одушевление безжизненных объектов с признаками и свойствами человека. Олицетворение – это разновидность метафоры. Оно используется для описания природных явлений, окружающих человека.

…Звезда говорит со звездой.

…Земля спит в синем сиянии.

- Метонимия (греч. «метонимиа» – переименование) – это перенос признаков с исходного объекта на другой на основе их близости. Метонимия может быть классифицирована как разновидность метафоры, но в отличие от метафоры, метонимию нельзя легко преобразовать в сравнение. Конечно, "не бродит гармонь, а бродит гармонист". Почему лирик использует слово, которое обозначает инструмент, для описания человека? Он делает это для того, чтобы читатель мог сразу понять, что гармонист не только бродит, но и играет на гармонике, причем играет что-то грустное (гармонь одинокая)

Восхищается шумный Рим.

Только слышно на улице где-то,

Одинокая гармонь гуляет.

- Аллегория (греч «аллегорина» – иносказание) – это выражение абстрактных понятий в конкретных художественных образах.

- Например, в баснях и сказках глупость и упрямство воплощаются в образе осла, трусость – в образе зайца, хитрость – в образе лисы.

- Гипербола — это художественное преувеличение.

- Литота — это художественное преуменьшение.

У окна моего дома стоит грустная береза, она раздета морозной причудой (А. Фет)

Они встретились. Волна и камень,

Стихи и проза, лед и пламень.

Не так уж различны они.

Нет случайно, что всей России помнится

День Бородина (М. Лермонтов)

- Золотые звезды заснули, Затона зеркало задрожало. Свет засиял на поверхности реки и окрасил в розовый цвет сетку небосклона.

- Спящие березки улыбнулись, Расчесали шелковистые волосы, Шепчут зеленые листья, И перламутровые росы сверкают.

- Крапива растет у плетенья, Украшена ярким перламутром И, качаясь, шепчет шаловливо: «Доброе утро!»

- Взгляд поэта направлен на березки, которые еле колышут своими ветками под легким утренним ветерком, стоящие неподалеку, затем падает на землю, где роса в свете утренней зари выглядит серебристым.

- Поэт видит крапиву у плетня, которая блестит перламутровым цветом из-за росы и качается под утренним ветерком.

- Итог: поэт охватывает взглядом весь мир – от небес до «заросшей крапивы», которая путается под ногами; он изображает картину просыпающейся природы. Можно предположить, что автор описывает раннее июньское утро, около пяти часов, по ряду признаков («брезжит свет», «зеленые сережки», «заросшая крапива»).

- Есенин показывает мир живым, одухотворенным, пробуждающимся.

- С помощью фраз "улыбкой встретили солнце березы", "поиграли с шелковыми волосами", "шепчет шаловливый ветерок" поэту удалось оживить образ природы: березы похожи на улыбающихся и растрепанных девушек, даже обычная крапива изображается поэтом кокетливой красавицей.

- Это достигается за счет использования эпитетов и олицетворений.

- Особую роль в стихотворении играет звуковой рисунок, включая аллитерацию (повторение звуков [ш] и [с]), которая помогает создать звуковой образ легкого утреннего ветерка. Именно его слегка звенящее дуновение заставляет березы "растрепаться", а крапиву — качаться.

- "шелестят", "сережки", "щебечут", "лукаво". Подчеркнутые слова передают звуки [ш] и [с], создавая звуковой образ еле различимого ветерка.

- "золотые",

- "краснеют",

- «яркие»,

- «разноцветные»,

- «праздничные».

- Вывод: иллюстрация должна быть выполнена яркими, разноцветными, праздничными, блестящими красками.

- Музыка в начале должна быть тихой, сонной, а затем переходить в более громкую и радостную. Но при этом передавать не бурную радость, а нежную, тихую.

- В конце должна зазвучать мелодия, передающая восторженную влюбленность поэта в мир.

- Ссылка на музыкальную миниатюру Сергея Есенина "С добрым утром!": http://kiryakov.ucoz.ru/load/muz/sergej_esenin/cesenin_s_dobrym_utrom/2-1-0-24

- Книга "Занимательный русский язык" Г.Александровой, опубликованная издательством "Тригон" в 1995 году в Санкт-Петербурге.

- Словарь по психологии под редакцией А.В.Петровского и М.Г.Ярошевского, изданный в 1990 году издательством "Политиздат" в Москве. Объем — 494 страницы.

- Статья А.И. Ревякина "Сюжет" в сборнике "Словарь литературоведческих терминов" издательства "Москва" в 1974 году.

- Книга С.П. Редозубова "Методика русского языка в начальной школе", изданная издательством "Учпедгиз" в 1954 году. Объем — 288 страниц.

- Книга Н.С. Рождественского и В.А. Кустаревой "Методика начального обучения русскому языку", изданная издательством "Просвещение" в Москве в 1965 году. Объем — 348 страниц.

- Сальникова Т.П. Методика обучения чтению: учеб.-метод. пособие для преп. и студ. пед. учеб. завед. — М., Просвещение, 1996. — 154с.-111

- Сильман Т.И. Заметки о лирике. –Л.: "Сов. писатель". Ленингр. отд-ние, 1977.-223с.

- Стоюнин В.Я. Избранные педагогические сочинения/ Сост. Г.Г.Савенок. — М.: Педагогика, 1991. — 368с.-126

- Тимофеев Л.И. Слово в стихе. –М.,1982.-344с.

- Тодоров Л.В. Работа над стихом в школе. — М., Просвещение, 1965. — 184с.-55

- Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977.-574с.

Литературные приёмы

Афоризм – это сокровенная и обобщенная мысль автора, содержащая в себе глубокий философский смысл и выраженная в простой, лаконичной и зачастую яркой форме. Часто отличительной особенностью афоризма является неожиданность вывода.

- «Лести – значит говорить человеку именно то, что он о себе думает» (Дейл Карнеги)

- «Бессмертие стоит нам жизни» (Рамон де Кампоамор)

- «Оптимизм – религия революций» (Жан Банвий)

Ирония

Остроумие – это тонкий юмор, в котором скрытый смысл ставится в противовес поверхностному смыслу. Благодаря этому создаётся впечатление, что речь идет не о том, что кажется на первый взгляд.

- Фраза, сказанная лентяю: "Ты уж точно не скучаешь на работе"

- Фраза, сказанная про дождливую погоду: "Небо точно заботится о нас"

- Фраза, сказанная человеку в деловом костюме: "Привет, ты на свидание?"

Тропы

Использование художественного приема

Пример этого приема

Небо осенью дышало красным отражением заката

Вдали поднимается облако волнистой пыли

До рассвета слышен был восторг француза

Шаровары, широкие как Черное море

Градоначальник с головой, фаршированной вкуснейшими ингредиентами

Мальчик с умелыми пальчиками

Люди, одетые в белые халаты

Откуда, разумная, ты, голова, идешь?

Такой дым отечества вряд ли может быть настолько приятным (отсылка к «Горе от ума» А. С. Грибоедова)

«Я любил вас. Любовь (или, возможно, просто боль) всё еще мучает мои мозги» (отсылка к стихотворению «Я вас любил: любовь еще, быть может…» А. С. Пушкина)

Тропы связаны с использованием слов в переносном значении.

Фигуры речи

Выведем на экран литературные фразы с примерами синтаксических стилей:

Литературный стиль

Пример

Жди, когда снежный покров метет,

Жди, когда тебя не ждут другие,

Не беспокойте его, друзья!

Не беспокойте его, слуги!

Не сожалею, не зову, не плачу.

И меч, и стрела, и коварный кинжал

Щадят победителя годы.

Свет ночной, ночные тени,

Ряд волшебных перемен.

Медведь идет за нею.

Я звал тебя, но ты не оглянулась,

Я проливал слезы, но ты не спустилась.

Белеет одинокий парус,

Ты богат, а я очень беден;

Ты прозаик, я поэт;

Ты румян как мак,

Я же бледен и тонок,

У Елены случилась большая беда. Очень большая.

Какой же русский не любит быстрой езды?

О времена, о нравы!

Прощай, необъятная Россия!

Способ изложения в виде вопросов и ответов

Чем плох насмешливый взгляд? Все плохо!

Фигуры речи не только несут дополнительную информацию, но и придают высказыванию разнообразные эмоциональные оценки.

К художественным приемам, применяемым в литературе, относятся тропы (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, метонимия, синекдоха, гипербола, гротеск, литота, перифраз, аллегория, ирония, аллюзия, реминисценция) и фигуры речи (анафора, эпифора, градация, многосоюзие, бессоюзие, эллипсис, синтаксический параллелизм, инверсия, антитеза, парцелляция, риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, умолчание, форма изложения в виде вопросов и ответов, оксюморон).

Урок родного русского языка 4 класс Изобразительно-выразительные средства языка. Олицетворение. Метафора. Сравнение

Наша задача — закрепить знания по выразительным средствам языка, помочь ученикам научиться выделять и использовать их в своей речи, а также развить их воображение.

Формирование УУД:

Личностные навыки: развитие самоопределения, формирование смыслообразования, нравственно-этическая ориентация, в том числе воспитание любви к Родине, родной природе и краю; уважение к мастерам художественного слова.

Регулятивные навыки: объяснение значения слов в переносном смысле, определение типа тропа.

Познавательные навыки: уточнение понятия "сходство" (как признак переноса значения) и "художественное сходство" (как основа для создания тропа); определение образной и изобразительно-выразительной функций слов.

Планирование коммуникативных действий для сотрудничества в учебе и формирование навыков точного и полного выражения мыслей в соответствии с коммуникативными задачами и условиями.

Для проведения урока понадобится: раздаточный материал, стихи С.Есенина, репродукция картин И.И.Левитана "Золотая осень", И. Шишкин "Золотая осень", В. Поленов "Золотая осень", аудиозапись "Аве Мария" Ф.Шуберта, краски, кисти.

I. Организационный момент

II. Мотивация учебной деятельности

Друзья, сегодня мы отправимся вместе в удивительное путешествие — в страну слов с переносным значением, чтобы понять, как они влияют на нашу речь. Давайте начнем сравнением двух текстов. (Слайд1)

1. Осенью холодно. Идет дождь. Дует холодный ветер. День короткий, а ночь длинная

2. Была себе Осень, и у нее были три дочери: Сентябринка, Октябринка и Ноябринка. В какой-то момент матушка Осень решила проверить свои владения и запретила девочкам выходить из дома, пока не позвала их сама

· Что общего в этих текстах? (Они описывают осень)

· Какой текст вам больше понравился? Постарайтесь объяснить почему.

(В первом тексте недостаточно точного описания. Просто общие слова, характерные для описания осени. Во втором тексте изображена сказочная картина осени, используются выразительные средства языка)

· Прочитайте выразительно второй текст. Какие фразы вам показались необычными?

III. Актуализация опорных знаний

- Введение: обсуждение темы урока

Послушайте, какой чудесный отрывок из стихотворения Сергея Есенина! Определите, какими выразительными средствами языка он использовал.

Листья деревьев закружились золотыми в розовой воде пруда, словно легкая стая бабочек, летящая с замиранием к звезде.

В душе и в долине появилась прохлада, синий сумрак, как стадо овец, за калиткой тихого сада, зазвенел и затих бубенец.

Автор использовал эпитеты, чтобы выразить чувства легкой грусти: золотая листва, розовая вода, синий сумрак. Он также использовал олицетворение — изображение неживого предмета, как одушевленного: затих бубенец. Сравнение — листва, словно бабочки в стае.

Как вы считаете, влияют ли выразительные средства языка на настроение? (Да, они вызывают определенные чувства)

Рассмотрите репродукции картин художников и послушайте отрывки из стихотворений. Скажите, что объединяет картины и стихи?

Из-за леса, темного леса,

Новым светом зари встречалась,

Черная туча приближалась…

Из-за гор и лесов далеких,

По кровлям домов легко скользя,

Гоня серые тучи,

Красная заря поднимается.

Рассыпает золотистые волосы,

Умывается рассыпчатыми снегами,

Как красавица, глядя в зеркало,

Смотрит в чистое небо, улыбается.

— Что общего в картинах и стихах? (Общее – природа, средства – краски и языковые средства)

— Почему художник выбрал именно эти краски? (Заря, свет)

— Вечерний и утренний свет одинаковый?

— От чего еще может исходить свет? (Лампочка, костер, огонь и так далее)

2. Размышление над словами в переносном смысле.

— Представьте, что может породить свет, прочитав отрывок из стихотворения "Письмо к матери" С.Есенина.

Вы еще живы, моя старушка?

Да, я жив. Привет тебе, привет!

Пусть озаряет твою хижину

Тот таинственный вечерний свет. (Учитель прерывает чтение)

— Откуда может исходить этот «вечерний несказанный свет»? Как вы его себе представляете? (Это свет зари, зари вечерней, и он исходит от луны и звезд, а в избушке тлеет печь, и старая мать читает письмо от сына)

— Ваши ответы очень увлекательные, вы нарисовали яркие картинки, представив себе пожилую женщину, которая с нетерпением читает письмо от любимого сына.

— А теперь я дочитаю эту поэму до конца:

Мне пишут, что ты, тревогу скрывая,

Ты о мне сильно печаль изливаешь,

Что часто ты отправляешься в дорогу

В своем старомодном ветхом пальто.

В вечернем сумеречном свете,

Часто увидишь ты ту же картину:

Словно кто-то в драке кабачной

Воткнул в сердце мне финский нож.

Не бойся, родная! Успокойся.

Это всего лишь тяжёлый кошмар.

Я не такой уж пропойца,

Чтобы без виду умереть.

Я все такой же нежный,

И мечтаю только об одном:

Скорее вернуться из бури тоски

В наш скромный маленький дом.

Я вернусь, когда сад раскинет ветви

В нашем белом саду весной.

Только не буди меня на рассвете,

Как восемь лет назад.

Не буди мечты,

Не тревожь несбывшиеся надежды,

Мне пришлось испытать слишком раннюю утрату и усталость в жизни.

Не учи меня молиться. Не стоит.

К старому возврата больше нет.

Ты — единственная моя опора и утешение,

Ты для меня — невыразимый свет.

Так что забудь о своих беспокойствах,

Не скорби так сильно обо мне.

Не ступай так часто на дорогу

В своей старой заляпанной шубе.

— Вопрос остается прежним, откуда идет "этот вечерний невыразимый свет"? (Это свет тоски, материнской скорби по сыну)

— Как можно назвать свет тоски, тревоги, переживаний матери? (Это свет души матери)

— А у каждого ли человека есть "свет души"? (Если у человека есть душа, то "свет души" должен быть в каждой душе)

— Есть ли свет в вашей душе? Давайте заглянем в себя и попробуем увидеть свой внутренний свет. Положите голову на подушку, послушайте музыку, визуализируйте что-то позитивное и постарайтесь увидеть свет своей души. (Звучит аудиозапись "Аве Мария", Ф. Шуберта)

-Каков был ваш внутренний свет? ("Пушистый и мягкий комочек", "блики света" и многое другое.)

3. Оценка и обсуждение изображений.

— Какие оттенки преобладают на рисунках? (Яркие, золотистые, светлые, чистые) Почему?

— У всех ли людей такие оттенки преобладают в душе? (В мире много разных людей, которые совершают добрые и плохие поступки, поэтому и «свет души» у них может быть как светлым, так и темным)

— Кого больше? (Дети пришли к выводу, что людей с «светлой душой» больше)

4. Творческое задание.

— Теперь давайте подберем к слову «свет» художественные образы и выражения. (Дети находят и записывают слова и выражения в тетради)

— Используя записанные слова и выражения, напишите мини-творческое сочинение «Свет моей души». Используйте материал урока и разнообразные языковые средства.

IV. Заключение. Рефлексия.

— Кто желает поделиться своим творением? (Дети читают несколько сочинений)

Какие лингвистические приемы вы применили в своих коротких произведениях?

Что представляет собой персонификация, метафора, сравнение, метафорическое значение?

Каково их влияние на текст?

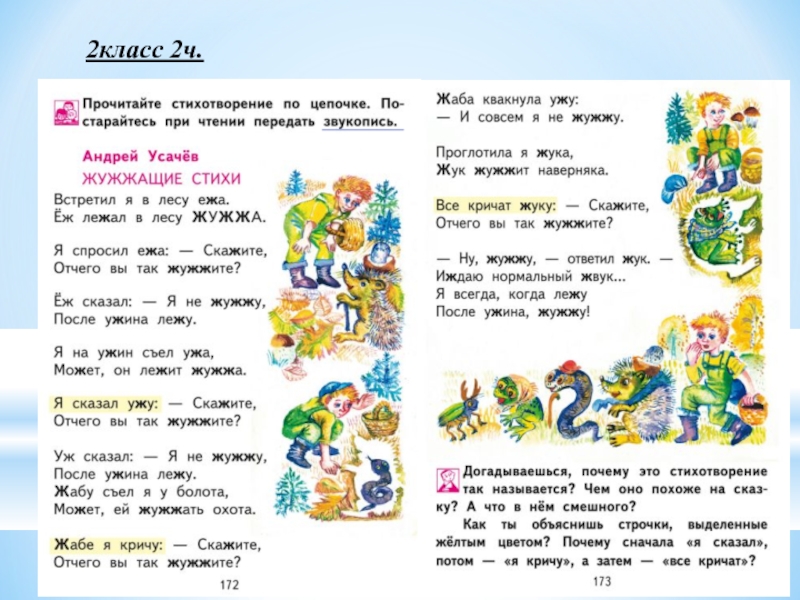

Слайд 20Повтор– повторение слов или словосочетаний, благодаря чему на них фиксируется

внимание читателя (слушателя) и тем самым усиливается их роль в

В повествовании. Повторение способствует укреплению связности художественного текста, оно усиливает его эмоциональное воздействие, подчеркивает основные идеи.

Докучные сказки содержат многократные повторения одних и тех же фрагментов текста. Они похожи на цепь с большим количеством повторяющихся звеньев, их количество зависит от желания исполнителя или слушателя. Докучная сказка высмеивает человеческие недостатки, испытывает человека на сообразительность, помогает развивать чувство ритма, рифмы и юмора.

Основные приемы создания звуковой выразительности

- Аллитерация — это повторение похожих или одинаковых согласных звуков.

- Ассонанс — это намеренное гармоничное повторение гласных звуков.

Часто аллитерация и ассонанс используются в литературных произведениях одновременно. Эти приемы направлены на вызов различных ассоциаций у читателя.

Создание звуков — это творческий подход, который предполагает использование определенных звуков в определенном порядке для формирования определенного образа, другими словами, подбор слов, которые имитируют звуки реального мира. Этот прием используется как в поэзии, так и в прозе в художественной литературе.

- Ассонанс — это использование одинаковых или похожих гласных звуков в тексте для создания определенного звукового образа. Он придает выразительность речи и часто используется поэтами для создания ритма и рифмы в стихах.

- Аллитерация — это повторение согласных звуков в художественном тексте для создания определенного звукового образа и делает поэтическую речь более выразительной.

- Звукоподражание — это способ передачи звуков окружающей среды с помощью специальных слов.

Такие литературные приемы в поэзии широко распространены, ведь благодаря им стихи звучат особенно мелодично.

">